世界など愛していませんでした

「私は醜い女です」

古城に佇む女が言った。

誰に向けての言葉でも、懺悔でもない。何処までも平坦な声は、独白にさえならない。ただそこにあった出来事を、自分のことすら物語のように読み上げる。

「私は何も愛していませんでした。器物も自然も人間も動物も、そこに含まれる自分さえどうでもよかった。――けれどもそれを、人々は慈愛と呼びました」

どうでもいいから怒ることがなかった。こだわることがなかった。故に女は全てに頷き全てを許し、やって来る者を拒むことなく、民を支配し蹂躙する吸血鬼さえ憎まなかった。

いつしか女は『慈愛の聖女』と呼ばれるようになる。

「たくさんの人々が私を慕ってくれました。救いを求めてやって来ました。理解を求めて告白し、私はそれら全てを受け入れました。何一つ否定せず肯定し、何一つ理解しないまま、人々の中に『慈愛の聖女』の理想像が作り上げられました」

その理想像さえ、女にとってはどうでもよかった。

――けれど。

「私は彼を愛してしまった」

平坦だった女の声が揺れる。思い出したように、滲み出すように、女はやっと自分の言葉を吐き出した。

「どうでもよくはなくなった世界は、酷く息苦しかった。彼も私を愛してくれました。けれど彼に会えない日々が続きました。なぜ? 人々が、世界が、私が彼を想うことを、容易に許してはくれなかったのです。――彼は吸血鬼でした」

それでも女は秘密の逢瀬を重ね、やがて吸血鬼の子を孕む。そしてその子の存在を隠しきれなくなる前に、女と吸血鬼は駆け落ちをした。

「人々は私を『裏切りの聖女』と呼びました。彼らは私を勝手に聖女に祭り上げ、勝手に失望したのです」

それもどうでもいいと片付けられたなら良かった。しかし『聖女』の裏切りに怒り狂った人々は、女と吸血鬼と、その子供が隠れ住んだ古城を焼き討ちにした。

「『聖女』はたった一人を愛してはいけませんか。ただの女として生きてはなりませんか」

静かな古城の風景が、常闇の中へと掻き消える。女の声が揺れるほど、周りには黒い炎がまとわりつき、闇を呑んでは大きくなってゆく。

「あの人を返して。――私の子を返して」

●

「はじめに言っておくわ。この戦いは危険で、きっと気持ちの良いものにはならない」

足を止めた猟兵たちへ向かって、真っ赤な男、ベルナルド・ベルベット(薔薇々・f01475)は始めから茶化すことなくそう告げた。それでも向かえると思えるコだけ聞いて頂戴、と普段より一つ低い声で続けてから、少しだけ笑った。

「脅すつもりはないのだけれどね。アタシの予知で捉えたものも、今回目指して貰う場所も、決して安全でも楽しくもない場所よ。――ダークセイヴァーの第3層へ続く場所があると思われている『常闇の燎原』。辺境地帯を越えた更にその先へ、第3層への道の調査も兼ねて行って欲しいの」

ダークセイヴァーの地上と思われていた場所が、実は第4層であった、と言うのはつい最近明らかになったことだ。このことは支配階級の吸血鬼たちさえ殆ど知らされていなかったと言うが、その先への手掛かりは辺境地帯の更に外側に広がる、完全なる常闇の中にあると思われている。

「未知の領域よ。どんな手掛かりがあるのかも判然としないわ。きっと進むだけで精一杯になるでしょう。だからまずは、狂えるオブリビオンがいる辺境を抜けて、常闇の燎原にいる敵を倒して来て頂戴」

そこにいるのは『裏切りの聖女』だと、ベルナルドは告げる。

「聖女として慕われながらも、吸血鬼を愛して駆け落ちした女のようよ。……本人は望んで聖女になったわけではないようだけれど。けれど救いを求めた人々は、無欲だった彼女を勝手に『慈愛の聖女』と呼んで理想を作りあげ――失望した」

勝手な話よね、とベルナルドは肩を竦める。けれどもそうでもしなければ希望を得られないのが、ダークセイヴァーの実情だ。

「聖女にとっては、初めて自分の意思で誰かを愛し望んだことよ。けれど怒り狂った人々は、武器を取って彼女と吸血鬼と、その子供が逃げ落ちた古城を焼き討ちにしたわ」

猟兵の何人かが、痛ましそうに顔を俯ける。その顛末は想像に容易く、そしてむごい。

「聖女は死んだわ。我が子を庇って。――その子がどうなったかまでは知れない。けれど少なくとも常闇の燎原にいる彼女は、自分の夫を、何より我が子を奪われたと思っているわ」

そこにあるのは確かな憎しみだ。何も望まなかった聖女は、常闇の中でさえ黒い、怨嗟の炎を身に纏っている。

「アナタたちが近づけば、間違いなく黒い炎を燃やして襲い掛かって来るでしょう。言うまでもなく、彼女は強敵よ。紋章持ちや、同族殺しにも匹敵する力を持っている。

――何より気をつけてほしいのは、同士討ちね」

この聖女は、猟兵同士を戦わせることができる。抗うことはできるが、まともに喰らってしまえばオブリビオンを倒すどころではない。

「その上、常闇の燎原はその名の通り完全な暗闇だわ。その中で彼女が手に入れた能力がまた厄介なの」

聖女にはあらゆる防護を侵食し、黒い炎に変えて吸収してしまう能力がある、とベルナルドは告げる。これは少しでも攻撃を受けてしまうと、防ぐことができない。攻撃を受けた防具、服、肉体――その全てが黒い炎に変えられ、敵を回復してしまうのだ。

「回避するには全ての攻撃を見切って、攻撃を受けない方法しかないわ。……口で言うのは簡単だけれど、かなり困難ね。説得は試みても良いけれど、どこまで有効かはわからない。徒労に終わるかもしれないの」

攻撃を受けても押し切るか、避け切るか、あるいは。この対策をどうするかはそれぞれに任せるわ、と言い添えて、ベルナルドは改めて猟兵たちを見た。

「聖女は人々を憎んでいる。我が子を求めている。半ば正気でないと言っても良いでしょう。けれどだからこそ――アナタたちを我が子だと思えば、大きな隙になるはずよ」

常闇の燎原は視界が悪い。それを逆手に取れば、少しのあいだでも偽ることはできるはずだ。性別も年齢も委細は問わない。ただ彼女が我が子だと、そう錯覚するように行動すればいい。

「彼女は過去を代償に力を使うことがあるの。我が子がどんな姿だったか、正確にはもう覚えていないのかもしれない。……ただ、愛していることは確かよ。そして自分が醜い憎しみを抱えていることを自覚している」

だからこそ、この戦いの結末は後味の悪いものになる可能性が高い。

「それでも行って頂戴と、アタシは言うわ。――アナタたちにしかできないことだからこそ」

ベルナルドは迷わぬ視線を猟兵たちへ向け、グリモアを淡く光らせる。

光のない常闇の中、自分すら燃やし尽くす憎しみの幕引きに。

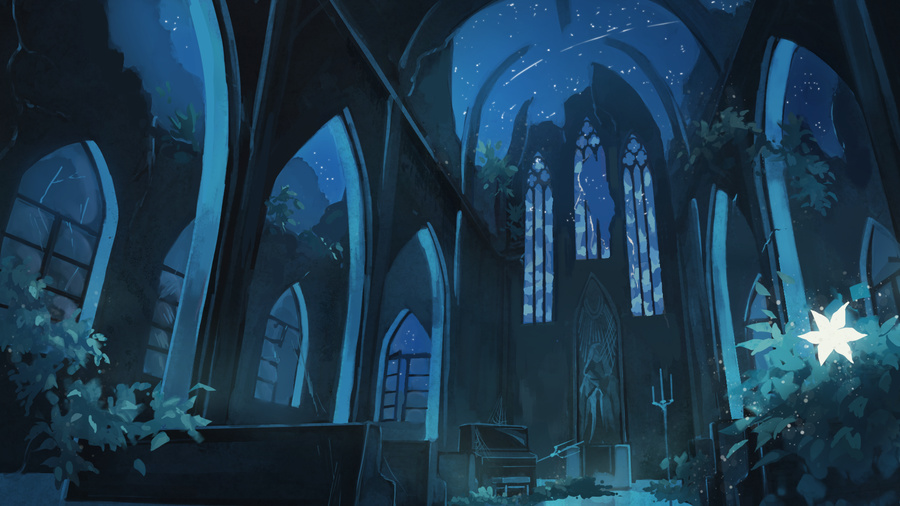

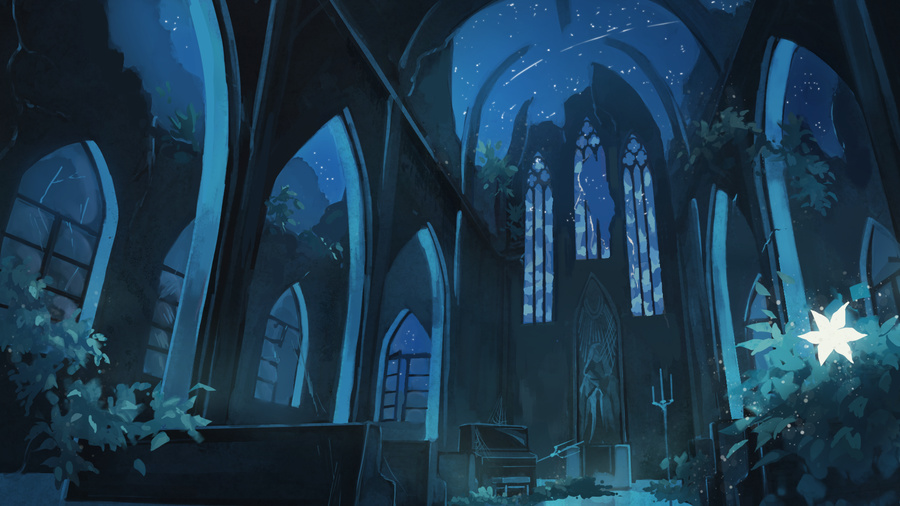

「辺境の途中、朽ち果てた古城に辿り着くわ。聖女たちが暮らしていた場所の成れの果てね。荒れ果てているけれど、静かで、とても美しい場所よ。説得を考えるなら手掛かりを探しても良いし、苛烈な戦いに備えて少し体を休めてもいいわ。彼女たちが本来望んだ幸福の片鱗を、感じることはできるでしょう」

それはより先の戦いが辛くなるものかもしれず、あるいは決意を新たにできるのかもしれない。

「……気をつけて」

明けない夜のその先へ、案内人は猟兵たちを送り出した。

柳コータ

柳コータ

お目通しありがとうございます。柳コータと申します。初めてのダークセイヴァー、常闇の燎原へと御案内致します。

●ご案内

※こちらのシナリオは場合により後味が悪くなる可能性があります。ご注意下さい。

※戦闘に置いて、アドリブで連携が入ることがあります。連携NGの方は文頭に×を入れて下さい。

一章:「天魔の獣」

まず嵐吹き荒ぶ辺境地帯に踏み入ることになります。視界はある程度利きますが、相変わらずの夜闇の中です。

辺りは強い風が吹き付け、雷が轟き続けています。

見通しの良い平原に、嵐の元凶である狂えるオブリビオンが出現しています。

猟兵の気配に反応して理性なく襲い掛かってきますので、倒して下さい。ほぼ純戦です。

この敵から情報収集は望めません。

二章:「止まった時間」

辺境を進む途中、朽ち果てた古城へ辿り着きます。聖女たちが暮らし、焼き討ちを受けた古城のようです。

荒れ果てて人の住める状態ではありませんが、それでも時を止めたように静かで、美しい古城です。

束の間の休息として古城を楽しみながら休んでも良いですし、聖女の手掛かりなどを求めて調査することもできますが、どちらかをメインにするのがおすすめです。

三章:「裏切りの聖女」

常闇の燎原に辿り着き、聖女と相対します。強敵です。

光源のない燎原では、明かりなどがないと基本殆ど視界が利きません。聖女は黒い炎の影響か、性質的なものか、時折暗闇の中でもぼんやりと浮かび上がって見えます。

黒い炎を纏っており、『我が子』を装うことで隙を作れますが、完全な説得は基本的に難しいでしょう。上手くやれば会話はある程度可能です。

夫を装うとすぐ嘘を見抜き激昂しますので、お勧めしません。

UCでSPDを選択される方は、同士討ちにくれぐれもご注意下さい。お連れ様同士で戦いながら頑張る場合そちらをメインにします。この場合のアドリブ連携はありません。

※黒い炎への対策を上手く講じた方にはプレイングボーナスが発生します。

●他

受付やお知らせは基本タグをご確認下さい。受付期間前(タグ記載なし)は全て不採用です。

全章共通で断章が追加される予定です。

また、長期化はさせませんが、些かのんびりした運営になる可能性があります。

再送は返って来た当日中、歓迎しています。全採用はお約束できません。

それでは、ご参加をお待ちしております。

第1章 ボス戦

『天魔の獣』

|

POW : 天魔の災害

自身に【「光」と「闇」の嵐】をまとい、高速移動と【空を飛びながら嵐】の放射を可能とする。ただし、戦闘終了まで毎秒寿命を削る。

SPD : 白黒の裁断

【意識】を向けた対象に、【空間から迸る多数の「光」と「闇」の雷】でダメージを与える。命中率が高い。

WIZ : 天変地異

「属性」と「自然現象」を合成した現象を発動する。氷の津波、炎の竜巻など。制御が難しく暴走しやすい。

イラスト:月代サラ

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「宇冠・由」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

踏み出すと同時、泣き叫ぶような音で、風が全身を殴りつけた。

背高く生茂った薄野が根こそぎ吹き飛ばされん勢いで横ばいになり、大の男でも思わずたたらを踏む強風の中、甲高い雷鳴が響き渡る。

――天魔だ。

始めに言ったのは誰だったか。

稲光は夜闇を照らし出し、同時に嵐の中で大きな翼を広げる獣を浮かび上がらせる。

それは額に角を持ち、獅子の身体に両翼を備えた天魔だった。

天魔は狂ったように繰り返す咆哮で嵐を巻き起こし、無差別に雷撃を降り注ぐ。――それが正気でないことは、誰の目にも明らかだった。

「ガァア!!」

咆哮と共に、激しい風が猟兵たちを殴りつける。

嵐を撒き散らす災厄と成り果てた天魔には、もはや理性はないようだった。辺境の地で狂い落ちた獣は、ただその場所で生き征こうとする者たちへ――猟兵たちへ、本能のままに襲い掛かろうとしている。

けれど引き返すことはできない。立ち止まることもできはしない。

気が狂うような過酷な地の、その先へ。聖女たちが逃げ延びた道を辿るが如く、猟兵たちは進まねばならない。

一際高く飛び上がり、大きく響いた天魔の咆哮を合図にするように、猟兵たちは一斉に、嵐の中へ駆け出した。

フィッダ・ヨクセム

フィッダ・ヨクセム

目はそんな頼りにならねェだろ

なら音と匂いを頼ろう

UCで一時的に捨てる感情は、哀れみ

理性無く暴れる生き物は、ああも悲しく映るのかと

自分を重ねそうな、気の迷い

炎の全力魔法で結界術を補強する

俺様は空を飛ばないが、代わりに足場を利用して跳ぶ

方向転換箇所に結界を張ッて高速移動の獣上を取りたい

獣の攻撃は、ユーベルコードの作用でそれは無視するぜ

激痛耐性あたりが働いて痛いのはなんとか我慢できるだろ

ノーガードだ

限界を突破した、全力の炎のブレスをぶつけてやろうと思う

俺様の目的は、空飛ぶ災害を地に堕とす事

爪牙が想定だが、緊急武器召喚するまで隠してた本体バス停で頭ぶん殴るのもありだとおもッてるわ

頭が高い獣は、嫌いだわ

シキ・ジルモント

シキ・ジルモント

派手に暴れているな

止まっていては良い的だ、雷が命中しないように常に走り回る

…とは言え、逃げてばかりでは埒が明かない

相手を観察して攻撃パターンの情報を得たら、それを利用して反撃に転じる

反撃は相手が雷での攻撃を行う瞬間を狙う

攻撃の瞬間こちらを強く意識している様子を見る限り、身を守るより攻撃を優先する可能性が高い

その一瞬に合わせてカウンターを仕掛け、反撃を試みる

反撃の際はこちらもユーベルコードを発動する、これなら雷が届くより前に引き金を引けるだろうと踏んでいる

派手さはあちらが上でも、速さ比べならこちらも負ける気は無い

二つの弾丸を同じ箇所へ集中させれば破壊力は増す

天魔の操る嵐も突破できると期待している

榎本・英

榎本・英

明けない夜の世界だ。

常に薄暗く寒い世界。

私の苦手な世界だとも。

火を灯さなければ先を見渡す事は出来ない。

……そこの君は、私を見逃してはくれないようだね。

天魔か。

お伽噺の中で生きる彼らが目の前にいる。

信じられない光景ではあるが、この目に映るのは

紛れもない本物の天魔だとも。

嗚呼。一寸待って呉れ。

私にも準備が――、おっと。

待ってはくれないようだ。

魔であるからして私の声が届かないことくらい

理解しているとも。

却説。行こうか。

夜に火を灯し、片手に刃を握る。

天候とは私たち人間の逆らえない物。

けれども立ち止まることが出来なくてね。

私はその先へ行かねばならないのだよ。

観念してくれるかい?

炎を翼へ

地へ堕ちろと

耳を劈く雷鳴と咆哮、それに一拍遅れて低い地響きがびりびりと足に伝わる。

吹き荒れる風の中、雷撃を搔い潜るように常に動きを止めず駆けながら、シキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)は明滅を繰り返す稲光と共に嵐の夜に浮かび上がる天魔を見上げた。戦場に慣れたシキにとっては、稲光を頼りに敵を捕捉することも難しくはない。

「派手に暴れているな。止まっていては良い的だ」

「嗚呼。焦点が定まっていない。あちらのほうが碌に見えていないだろうにね」

不意に足音が隣に増える。見れば、ひょろりと細い書生姿の男――榎本・英(優誉・f22898)が片手に行灯を灯して駆けていた。嵐とは正反対のような柔らかなともしびが、英とシキの足元を照らし出す。

「用意が良いな」

「君は目が良いのか。私はどうにもこの世界は苦手でね」

明けない夜の世界は、自然に溢れる陽を知らぬ。常に薄暗く寒いこの世界では火を灯さなければ先を見渡すことは出来ない。

「……だが、そこの君は、私を見逃してはくれないようだね」

天魔を振り向いた呟き程度の英の声は、すぐに風に掻き消されてしまう。

(何度確かめても、信じられない光景だとも)

荒天を統べるが如く、嵐の中で大きな両翼を広げた一角獣。多くの御伽噺の中で天魔と呼ばれるそれが、紛れもなく確かに今、この目に映っている。風の音よりも大きく空気を震わす咆哮。既に理性のなく牙を剥くばかりの天魔には、御伽噺に綴り出すような神々しさはない。それがどうにも見聞として蓄えるには惜しい気もするけれども。

雷撃が足元を抉り、咆哮が一段と大きく聞こえる。

「嗚呼。一寸待って呉れ。私にも準備が――、おっと」

「来る」

背を押すような風より速く迫る気配に、シキが殆ど反射的に手にしていた銃口を天魔へ向けた。

夜闇に赤い炎が吹き上がって見えたのはそのときだ。

他の猟兵だろうか。冥府の底から吹き上げたような紅蓮の炎から躍り出た巨大な獣の影に、天魔は意識を取られたようだった。

同時に一際強く吹いた風が行灯の火を吹き消す。英はおや、と足を緩め、シキも天魔の気配が炎のほうへ僅かに遠ざかったのを確かめて、足を緩めた。

「……今のは」

「鬣犬――、にしては、随分と大きかったようだが」

あちらに火が灯るならば行くまでだ。

風向きを変えた嵐に再び乗るように、シキと英は踵を返した。

雷鳴が、咆哮が、風の音が。全部が響いて頭を掻き混ぜて行くみたいだった。

フィッダ・ヨクセム(停ノ幼獣・f18408)は嵐の中をひた走る。灯りはない。目は殆ど頼りにならない。――なら頼りにするのは、音と匂いだ。そのために。

「ガァァア! グアァァ!!」

嵐の中で、獣が暴れている。その咆哮には何の意味もない。狙っている相手が何かも理解していない。ただ獣の本能に任せたまま暴れ回る姿は、こんなにも悲しく映るのかと。そう知りながら、フィッダは走る。

駆ける。欠ける。

――自分を重ねそうな気の迷いごと、哀れむ感情を捨てる。

叫ぶような咆哮が一際大きく頭に響き、フィッダの身体は人の身の丈の二倍ほどの大きさのある炎纏う鬣犬へと変化した。

冥府の果てより向こうへただ駆ける、紅蓮の炎を吐息に、血肉に、身に纏う。

吹き荒れた風に巻き上げられるようにして炎は一瞬天を焼き、何処ぞを向いていた天魔がフィッダへ向き直った。その両翼で更に高く舞い上がり、天魔は雷光と夜闇の二つを混ぜ合わせるような嵐をその身に纏うと、雷鳴諸共フィッダ目掛けて放つ。

「ぐッ……!」

遥か高く。碌に利かぬ視界の高みから、立て続けに嵐が叩きつけられる。体に走った衝撃と痛みは、どうにか耐えられた。鬣犬に変化したフィッダの防御力は並大抵のものではない。故に、防御は必要ないと判断した。

「ノーガードだ。そこにいろよ、うるせェ獣」

見えぬままならただの天災だ。追おうとした匂いも、強風でほとんど掻き消されている。けれども狂ったように叫び続けるその咆哮の先に、確かに天魔はいるのだ。

睨み上げた先、作り上げたのは炎の魔力を込めた結界だ。だがそれは身を護るためではなく、赤く輝く星の如く、足場として空へと続く。

「俺様は飛べねェが、跳べるぜ」

痛みなど素知らぬ顔で、鬣犬は空を駆け上がる。雷鳴が、咆哮が近づき、夜闇の中に一際強く光を帯びる一角が、焦点を結ばぬ獣の瞳が見えた。

雷撃が勢いを増して迸る。不味い、とフィッダは直感した。半ば鬣犬としての本能的な勘だ。この攻撃を耐えられこそすれ、結界の僅かな足場では落ちてしまう。

――瞬間、銃声が雷鳴を裂いた。

「……あらかたの攻撃パターンはわかった。反撃に出る」

「では、私も行こうか」

フィッダが足場を作った起点でシキが銃を構え、英は行灯に火を灯し、片手に刃を握る。

互いの顔も碌に見えはしない。あるいは姿形さえ、異なる者もいる。だがそれらの委細を何ら気にせず、猟兵たちはただ、今倒すべき天魔を見上げた。

「ガァァアァア!!!」

なお理性を焼き切るような咆哮を轟かせて、天魔は数多の雷撃を降り注ぐ。

だがシキは眉一つ動かさず、それらの雷撃を全て躱した。

「借りるぞ」

フィッダの結界による足場を駆使して、シキは天魔の程近くまで跳び上がる。今宵の空に月はなく、ただ鋭い眼光だけが天魔を見据え銃口を向けた。

耳を劈く雷鳴と銃声が、再び重なった。否、銃声のほうが僅かに速い。素早く引かれた引き金は二回。ほとんど同時に発射された銃弾は、強風さえも突き抜けて、天魔の角を撃ち砕く。天魔が仰け反った。

「速さ比べなら、こちらも負ける気はない」

低く零したシキの言葉は、命中を確かめてなお極めて冷静だ。その視線が、フィッダへと向く。

「落とせるか」

「言われなくても、俺様の目的は――この空飛ぶ災害を地に堕とすことだッての!」

再び跳び上がった鬣犬は鋭いばかりの爪牙で、無防備に仰け反ったままの天魔を叩き落とす。頭が高い獣は嫌いだわ。冥府の炎を纏う鬣犬は下方へ堕ちて行く獣を見下ろした。

けれども天魔は、ぎりぎり地に叩きつけられる寸前で、その両翼によって浮上する。

「さすがは天魔だ。頑丈なことだね」

目前に落ちて来た天魔にさほど驚いた様子もなく、英は唸りを上げながら低く飛ぶ天魔を見据えた。吹き飛ばされんばかりの強風は、僅かにその勢いを緩めている。鳴り止まぬ雷鳴、夜の中に続く嵐。それらは全て、生きるものたちを畏怖させるものだ。

「天候とは私たち人間の逆らえないもの。それを自在に操れる君は、正しく天魔なのだろう。嗚呼。私の声が届かないことくらい、理解しているとも」

却説。手にした刃は、強大な天魔には無意味に等しいとも理解している。

「けれども、立ち止まることが出来なくてね。私はその先へ行かねばならないのだよ」

刃の切っ先は天魔へ。片手の火は消えることなく、紫煙を天魔へ結びつける。

途端に動きが鈍ったのを自覚したのか、天魔はもがくように咆哮し、雷撃を放とうとして再びシキに撃ち抜かれる。もがく天魔へフィッダの炎のブレスがぶつけられれば、それを火種にしたように、英の紫煙から煙草の炎が天魔の両翼へごうと広がった。

「観念してくれるかい?」

問い。正気であればこの天魔は、それに頷いたろうか。考えるだけ無駄な話だ。

ぐらり。宙で炎に焼かれたまま、天魔が傾く。

では言葉を変えようか。

「――地へ堕ちろ、とね」

一人の作家と人狼と鬣犬は、狂い切った叫びのまま、地に墜ちる天魔を、見た。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

夏目・サキ

夏目・サキ

うわー……見えにくい

さっさと、嵐を消そう

『導きの黒狼』でクロを呼び出して騎乗

クロなら、視界も平気だし、音やにおいにも敏感だから、ちゃんと進める

こんな場所に私一人だったら、絶対迷う、うん

見通しが良いし、向こうも直ぐ気付くよね

なら遠慮は無し

クロが相手を補足した瞬間、全速力で体当たり

吹っ飛べー

もし既に戦闘中なら良い不意打ちになると良いなぁ

クロは攻撃担当

そのパワーとスピードで好きに暴れてもらう

私は防御担当

オーラ防御、共鳴符、依兎のダメージ肩代わりなどで防ぐ

どうせ避けにくいし、白黒の裁断も気にせず突っ込む

……まだまだ余裕

生命力二人分もあって、結構耐久力あるし、味方を庇ったりもいける

絡み・アドリブOK

御園・ゆず

御園・ゆず

吹きすさぶ風は、冷たくて強い

誰かの泣き声が聞こえた気がした

スカートを抑えて、スクールバッグからスコーピオンを取り出します

だいじょうぶ

銃弾をばらまく

今助けてあげますからね

タタタンタタン、踊るように弾を撃つ

台本通りに、なぞるように

痛くても、気にしない

これも台本通りだから

天魔さん、あなたのひかりで

どうぞわたしを照らして

舞台に立つわたしには

きっとスポットライトがお似合いだろうから

多分、聖女さんも、あなたも

暗くて、寒くて、苦しいんだね

助けてあげます、救ってあげます

嗚呼、なんて烏滸がましいんだろう

ヴァシリッサ・フロレスク

ヴァシリッサ・フロレスク

何でも歓迎

結局、奪うことでしか

此処では何も守れやしない

一等にシンプルで最低の答えだ

相も変わらず地の果て迄も肥溜め以下の世界《フルサト》だねェ

Phew♪

にしてもオッかない仔犬ちゃんだ

Stay stay?イイ子にしてなきゃお仕置きだぞ?

軽口を叩きながらディヤーヴォルによる50口径弾の弾幕で牽制

スヴァローグでの武器受けや激痛耐性で猛攻を凌ぎつつ情報収集

HAHA!

イイ眼をしてやがる

どうやらコッチがイイ子にしてらンなそうだ

目には目を、サ?

スヴァローグを片手に、一気に切り込みながらUC発動

黄金色の魔狼の眸に変化

理性と引き換えに超常の膂力・捷さ、耐久・再生力を得る

相手の高速機動と猛攻を見切り嵐を掻い潜り肉薄

怪力任せにスヴァローグの零距離射撃をブチ込む

捨て身の一撃が命中すれば、UCを解除

イイ子だ

お前サンも疲れたろ

一寸、通しておくれよ

ずん、と地が揺れた気がして、ほんの一瞬嵐が緩んだ。

「おいで、クロ」

その僅かな隙を見つけて、夏目・サキ(舞い散る桜の夢・f10909)は相棒たる黒狼を呼ぶ。

夜から溶け出したように姿を現したのは、サキの二倍以上の身の丈を誇る狼の式神。何を言いつけるまでもなく主の意思を汲んだ黒狼は、弱まった嵐の中、その中心へサキを乗せて突入する。

しかし、嵐が緩んだのは本当にそれだけの間だった。

「わぷ」

進み入った途端、止んでいた雷鳴が轟き、強い風が横から殴りつける。相変わらず灯りのない嵐夜はほとんど視界が利かず、目の前に広がるのは果てのない夜と、狂ったように明滅する稲光ばかりだ。

「うわー……見えにくい。落ちそう。雷すごい。クロ、進める?」

風で落ちぬよう馴染んだ乗り心地抜群の背にしがみつくようにして体をくっつけると、クロは肯定を示すように、嵐の中を駆け始めた。式神は暗闇をものともしない。音や匂いにも敏感だから、きっと進んでくれるだろう。

(というか、こんな場所に私一人だったら絶対迷う、うん)

雷鳴と風の音に混ざって、戦いの音は絶えない。響き渡る咆哮は雷撃を呼んで、天地諸共震わせる。

(私は見えないけど見通しが良いし、向こうもすぐ気づくよね)

なら、遠慮はいらないだろう。相手が、天魔が見えたら全速力で突っ込んで。

そうサキがクロへ伝えた、その次に聞こえた音は――狂ったような咆哮と、雨のように続く銃声だった。

御園・ゆず(群像劇・f19168)が天魔を見つけたとき、かの獣は天になどいなかった。

地に墜とされ翼は炎に包まれ、それでも構わず咆哮し、あるいは自分の状態すら把握していなかっただろう。自分の翼が焼け焦げてゆくのに気づきもせず、天魔は激しく吠え立てて再び空へと舞い上がる。

途端、再び強さを増した風が泣き叫ぶように吹き荒んで、ゆずのセーラー服を靡かせて行った。

(泣いてるの)

いいえ、気のせい。知っているけれど、そう聞こえた。だから。

「だいじょうぶ」

肩にかけていたのはスクールバック。女子中学生らしい使い慣れた鞄を、ゆずはスカートを抑えて開ける。取り出したのはスコーピオン。真っ黒な銃身。

がしゃん。手に馴染む重さを構える。ばらばらと鞄から銃弾が零れ落ちた。

「今助けてあげますからね」

目を伏せて、銃口と一緒に上げる。まるで舞台の上に上がるが如く、丸めていた背を伸ばし、ゆずはいつも通り、その場にいる『御園ゆず』を演じる。

タタタン、タタン。踊るように弾を撃つ。台本通りに、なぞるように。

「ガァアア!!」

狂った咆哮。雷撃が降り注ぐ。銃声も降り注ぐ。痛い。けれども気にしない。

(これも台本通りだから)

ゆずはただ銃弾をばらまき続ける。雷撃が身を穿って、目の前が真っ白になった。ああ、ひかりだ。

「天魔さん、あなたのひかりで、どうぞわたしを照らして。――舞台に立つわたしには、きっとスポットライトがお似合いだろうから」

独白めいた言葉と共にゆずの身体が傾き、銃声が途切れる。その瞬間だ。

「Phew♪ 相も変わらず地の果てまでも肥溜め以下のフルサトだねェ」

軽快な軽口と共に唇の端を持ち上げて、真っ赤な髪の女――ヴァシリッサ・フロレスク(浄火の血胤(自称)・f09894)が派手に銃声を継ぎ足した。身の丈ほどもある重機関銃から放たれる弾幕は、ゆずの踊るような銃声よりも重く響いて、巨体の獣を牽制する。激しい咆哮が雷撃となるのを、ヴァシリッサは笑いながらに射突杭で受け流した。

「アンタ、立てるかい? イイもの持ってんじゃないか、倒れるにはまだ早いよ」

「……飛び入り、ですか」

「そんなトコだね。おかげで情報収集は捗ったよ」

ゆずの手にあるスコーピオンを横目に、ヴァシリッサはなお続く雷撃を凌ぎ、再び弾幕を放つ。

「にしてもオッかない仔犬ちゃんだ。Stay stay?」

まるで遊ぶように口にするその口元は、絶えず歪な弧を描き、心底愉しげな声音を紡ぐ。

「イイ子にしてなきゃお仕置きだぞ?」

そら、と気を引き付けるように放ち続けた弾幕が途切れる。

嵐の夜からなお色濃い影が飛び出して来たのは丁度そのときだった。

「――お仕置き上等、です。吹っ飛べー」

勢いよりも随分間延びした声と共に、巨大な黒狼が風に乗るようにして天魔へ突っ込んだ。

横殴りの風の勢いそのまま黒狼の体当たりを食らった天魔は、黒狼には気づいていたらしい。けれども弾幕によって体勢を整える間もなく、大きく体勢を崩して吹き飛んだ。

「HAHA! 派手だねェ!」

「派手な音が聞こえたから……。クロ、お疲れ様」

からりと笑い飛ばすヴァシリッサにさほど表情を動かすでもなく首を傾げて、サキは軽く式神の首元を撫でた。変わらずの嵐で、視界は悪い。だが他の猟兵たちと合流を果たしたなら、後は。

「来ます」

がしゃん。

弾倉を装填し直して、ゆずが立ち上がる。その視線は――猟兵たちの視線は、絶えぬ雷鳴が轟く夜の向こうへ注がれた。

「ガァァア アァ アァァァアア!!!」

狂い落ちた咆哮。もはや歪に響くそれは、雷撃と共に一瞬のうちに大きくなり、天魔は再び荒天に座す。傷によってか、痛みによってか、なお錯乱したように獣は潰された角を天に掲げて喚き、焦点を結ばぬ瞳が本能のまま、ヴァシリッサたちを映した。

「HAHA! イイ眼をしてやがる。どうやらコッチがイイ子にしてらンなそうだ」

「クロ、いこう。……好きに暴れて、いいよ。私が守る」

「天魔さん、苦しいんだね」

明けぬ夜の中、絶えぬ嵐の中。自分の痛みすら自覚せず吠え立てる獣へ、それぞれの言葉を零す。

そうして駆け出した彼女たちに、共に戦う宣言も合図も、必要はなかった。各々が己のやるべきことを理解している。自覚している。この夜の先へ、行くために。

始めに突っ込んだのはサキの黒狼だ。天魔が降下して来た瞬間、激しい咆哮と巨体ががぶつかり合い、雷撃共々地を揺らす。

「まだいけるよ、クロ」

重ねた防御は、そのダメージをサキへと肩代わりさせるもの。痛みはある。共有すれどすり減る生命力は明らかだ。それでも引かず、黒狼は跳び組み付くと、その力で天魔を下方へ突き落す。

「――さぁ、猟の時間だ」

天魔が墜ちた先。ニィと笑って、ヴァシリッサは射突杭を片手に一息で切り込んだ。

目には目を、サ?

軽薄な声が笑って笑って、――その眸が魔狼の黄金色に変わる。

一瞬のうちに理性は吹き飛び血が跳ねる。殲ぼし喰らい尽くさんとする飢えた狼の血が、ヴァシリッサを本能のまま駆り立てた。

咆哮に牙を見せて笑い、雷撃よりも速く駆け、吹き飛ばさんとする嵐すら掻い潜る。

「ガァァアアア!!」

叫んだのはどちらだったか。手にした武器から怪力任せに零距離射撃を放てば、確かな手応えと共に天魔が地を裂くように墜ちる。

変化を解くと同時、ヴァシリッサも膝をつきながら、なお呻く獣を見た。

「イイ子だ。お前サンも疲れたろ。……一寸、通しておくれよ」

それでも、狂い落ちた獣に戻る理性は既にない。

その天魔のもとへ、ゆずは一歩歩み寄った。

「多分、聖女さんもあなたも、暗くて寒くて、苦しいんだね」

何も見えず、痛みすら感じない。ただ体が動くまま、寒くて暗いこの場所で暴れ回っている。

「助けてあげます、救ってあげます」

銃声が嵐の中に響く。

たった一発では、その苦しみを解くことが叶わないと知っているけれど。

(嗚呼、なんて烏滸がましいんだろう)

それでもゆずたち猟兵は、夜の先のさらに闇へと歩を進める。

「結局、奪うことでしか此処では何も守れやしない。……一等にシンプルで最低の答えだ」

ヴァシリッサの笑みを含んだ声が、硝煙の匂い漂う夜に紛れて、消えた。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

リオネル・エコーズ

リオネル・エコーズ

来て早速だけど駄目無理これは飛べない

洗濯物みたく回って吹っ飛んじゃう

それでも来た理由はひとつ…いや、もっとあるね

笑いつつ翼は畳む

目の前で創られた天変地異がこっち来たとか

天魔が突っ込んできた時には翼を少し開くなりして

風を利用して躱したいな

勿論、躱すばっかりじゃなくて

天変地異には何か凄いの

もとい流星で対抗しよ

天魔の君はいつからそうなってるのかな

俺、夜は静かで優しいのが好きだから

子守唄を歌ってそういう夜を届けられたらいいんだけど

ごめんね

ここより上の世界に行けるかもとか

…この先にいる、誰かのお母さん、とか

少しでも何とか出来るなら何とかしたい事があるんだ

だから

どんな現象も星で照らして砕いて

そして

進むんだ

ジャハル・アルムリフ

ジャハル・アルムリフ

…崇められる者とて楽ではないのだな

知らず裡を刺す確かな棘は

ただ盲目に師を仰ぐ幼かった日々への自戒

この獣と同じく

思考を忘れてでもいたような

故に、狙うならば其処を

翼広げ空中戦へ

捉えてみろ、その貧弱な翼と角でな

あえて引き付けては寸でで斬り付け、躱し

翼に、脚にと浅い傷を重ねてやる

如何した、随分と良い格好ではないか

使えるのは嵐だけか

獣の怒りが頂点と見えれば予め体制整え

嵐に怯んだと見せかけ

こちらへ突撃を誘い

剥ぎ捨てた外套を囮にして

飛翔した上空から【竜墜】見舞う

頭を冷やせ

存在しなかった筈はない親も、母も

本来のそれらは知らず

思い出せもせぬ不幸者だが

…祝福する者が

祝福されてはならぬ道理はないだろうに

鷲生・嵯泉

鷲生・嵯泉

此の世界に於いてはありふれた悲劇の1つに過ぎぬものだろう

だからと云って其の結果を放置する事も出来ん

此の嵐では動きの先読みは些かし難いか

ならば――弩炮峩芥、逃さず断つ

第六感で以って、雷の発生、其の機を読む事に集中

飛来する方向を見切り見極め、カウンターで攻撃を潰すとしよう

多少の傷なぞ激痛耐性にて無視してくれる

衝撃波のフェイント交え、意識を散らさせる事で隙を抉じ開け

素っ首目掛けて怪力乗せた斬撃を叩き込んでくれる

……墜ちろ、過去の残滓

生きるには拠り所が必要である事を否定はせん

だが、勝手に其の責を負わせる行為は醜く

――其れを厭わなかった事も又、愚かではあったのだろう

全く……人の心とは厄介なものだな……

銃声が、嵐の中に響いていた。

それを程近い場所で聞いたのは、三人。風の唸りにしては甲高く、嵐の幕引きにしてはあっけない。それでもひととき風は止み、雷鳴も途切れた。

いっそ不気味な静寂に、リオネル・エコーズ(燦歌・f04185)は首を傾げながら暗いばかりの夜を見上げる。

「ああ、これなら飛べ……」

――アアァァ アァアア

静寂を裂くように響いたのは、咆哮とすら呼ぶに能わぬ叫びだった。瞬間、リオネルたちの目前に手負いの天魔が飛来する。角は潰れ、翼は焼け焦げ最早天高くも飛べず、銃弾を受けた巨体からは絶えず血を噴き出している。それでも獣は叫ぶまま、動きを止めはしなかった。焦点を結ばぬ瞳には、ひとかけらの理性もない。本能と呼べる意思すらあるか判然としない。

「――来るぞ」

嵐なき僅かな静寂の最後、鷲生・嵯泉(烈志・f05845)が天魔の動きを先読みして低く告げる。かちりとその手元で刀の鯉口が切られたのが、まるで合図だった。

嵐は悲鳴のように耳元を過ぎ、体を吹き飛ばさんばかりに吹き荒れる。同時に一際大きく鳴り響いた雷鳴に、ジャハル・アルムリフ(凶星・f00995)は背にある竜翼を広げられぬまま、頭上で吠える天魔を見上げた。

「……飛べぬ」

「うん駄目無理これは飛べない」

飛んでも洗濯物みたく回って吹っ飛んじゃう。

柔和な表情のまま、嵐の中にしては呑気なことを呟いたのはリオネルだ。彼もまた背に金に移ろう紺青の天使翼を持つが、それを広げられずに笑う。

「たまにあるよね、飛んだまま忘れられてる洗濯物」

「あるのか」

「戦場で洗濯物になられては困るが。……此の嵐では動きの先読みは些か難しいか」

夜の中で光を失わぬ夜色の瞳を瞬かせたジャハルにリオネルはうんうんと頷き、嵯泉が緩んだ緊張感を取り戻すように静かな声を落として、赤い瞳を天魔へ向ける。

「だが、随分嵐を維持できなくなっているらしい。――ならば」

嵯泉は刀を抜き放ち、刀身に氣を纏わせる。そうすることは最早慣れたことだ。刀を両の手で構えれば、天魔が咄嗟のように嵐の中へ身を隠す。

けれども手負いのその気配は、集中すれば読むも容易い。稲光。雷鳴。雷撃。天から地を揺るがす一撃を躱す。それは戦場で培われた感覚だ。

「逃さず断つ」

嵯泉は不意を衝くように嵐から飛来した天魔へ、斬撃を見舞う。同時に雷撃が体を穿ったが、痛みに慣れた体はぶれることなく一刀を振り抜いた。

「アアアァ アァア!」

逃れ得ぬ一撃に叫びをあげた天魔は、逃れるように風を吹き荒らし、リオネルのほうへと突っ込んだ。

「おっとっと、こっち来た」

方向を確かめて僅かに翼を開けば、風を受けてリオネルの体が宙を舞う。まともに飛べはしないが、風を利用することならできる。実を言えば、おそらくこうなるだろうことは来る前からわかっていたのだ。翼はあれど、嵐の中では広げられぬだろう。それでも来た理由はひとつ。

(……いや、もっとあるね)

この世界には、縁もゆかりもある。帰れていない場所がある。だからこそ、思うものも――夜の先へ向かう理由がある。

「ねえ、天魔の君はいつからそうなってるのかな」

声には、叫びが返った。きっと言葉はもう通じないのだろう。わかっている。わかっていても、リオネルは悲しげに、やわらかく笑うばかりだ。

「俺、夜は静かで優しいのが好きだから。本当は子守唄でも歌って、そういう夜を届けられたらいいんだけど」

ごめんね。

吹き荒れる風の中でもなお、掻き消されぬ声で、リオネルは紡ぐ。

天魔が吠えた。嵐が、雷が。それらを巻き込んだ天変地異が天地を揺るがす。言葉は届かない。歌は歌わない。その代わり、リオネルは真白の杖を夜に掲げて、宙を示した。

「さあ、ご覧」

泣き叫ぶような風も雷鳴も、荒天の全てに光の導を示す。尾を引く七彩は流星。夜を照らし出す光は、五つ。極光の流星は夜を翔け、嵐に明るく降り注ぐ。

「天変地異には何か凄いの――流星で対抗しようかなって」

さっきの一刀も凄かったし、これで止まってくれたりしないかな。

リオネルが星を降らせた先。狂ったように吹き荒れた嵐は止まるまではいかないまでも、随分とその勢いを削いだようだった。

星を喰らって、獣がのたうつ。その様を目にして、ジャハルは僅かに目を伏せた。

「……崇められる者とて、楽ではないのだな」

思考を止めた獣。本能の向くまま、自身で指標を定めぬ者。その有様が、知らず裡を刺す棘となる。

それは星を見上げるように、ただ盲目的に師を仰ぐしかなかった、幼かった日々への自戒。

(この獣と同じく、思考を忘れてでもいたような)

――ただ、それが幸福な時間の傍らにあったことも確かなことだ。

――故に、それが隙となるのも何より承知している。

荒ぶる風が弱まった空へ、ジャハルは竜翼を広げた。天魔が叫んで、その背を追う。だが高さはまるでなく、ジャハルは雷撃を宙で躱しながら天魔を見下ろした。

「如何した。捉えてみろ、その貧弱な翼と角でな」

「ガ、アァアア!!」

挑発するような言葉を理解したのか否か、天魔が僅かに咆哮らしい声を発する。その身が纏う嵐が唸り、ジャハルを巻き込まんと肉薄するのを躱し、黒剣で斬り付けた。嵯泉の一刀をまともに喰らった獣は、浅い傷にも危機を感じたように嵐を起こし身を隠そうとするけれども。なお傷を重ね、竜は自在に空を飛び、天魔よりも高くから白亜の両翼を夜に輝かせる。

「使えるのは嵐だけか」

叫び、咆哮。獣の怒りが頂点に達する。天魔から放たれた黒白の嵐が、ジャハル目掛けて放たれた。

(これは――)

避けるのは、難しいだろうか。一瞬宙で思考した、その間にジャハルの外套をむんずと引っ掴む手があった。

「ちょっと煽り過ぎてない? ここまで上がってくるのに俺のこと全力で無視だったんだけど」

リオネルである。ぐいっと軌道を物理で逸らされたジャハルは嵐を喰らうことなく、リオネルと共に更に上へと飛翔する。

「……済まぬ?」

「大丈夫。君はひとりでもないし、下で待ち構えてくれてる人もいる。――任せたよ」

穏やかな声で、リオネルはジャハルの背を押すように手を放す。

夜の先、この場所より上の世界へ行ける可能性を探しに。

(天魔のきみに、静かな夜を与えることも)

「頭を冷やせ」

竜の鉄槌が、天魔に下される。重い一撃は狙い通り、無理にも飛ぼうとした天魔を下方へと撃ち落とす。

その先で。刀を構えた嵯泉が、待っている。

「……墜ちろ、過去の残滓」

最後の足掻きの如く打ち付けた雷撃をものともせず、その衝撃波諸共、刀を天魔の首目掛けて叩き込む。

低く、深く、地が震えたようだった。天魔は三度地に叩きつけられ、今度こそ起き上がることは叶わない。

かちん。

嵯泉の刀が仕舞われる音が、嵐の夜の終幕の合図だった。雷と風は止み、辺りには変わらぬ夜闇と、静寂が戻って来る。ジャハルとリオネルも地に降り立ち、動かなくなった天魔の瞳を閉ざしてやった。

「生きるには拠り所が必要であることを否定はせん」

戦いを終えて、嵯泉がぽつりと零す。踏み出す足取りは、軽くはない。

「だが、勝手に其の責を負わせる行為は醜く――其れを厭わなかったことも又、愚かではあったのだろう」

此の世界に於いてはありふれた悲劇のひとつに過ぎぬもの。だからと云って其の結果を放置する事も出来ぬ。

それは、この先の常闇にいるかの者への言葉。誰もがその絶望へ、憎しみへ、思い馳せて夜を進んだのだろう。

「……そうだな。俺は親を知らぬ。母も知らぬ。本来のそれを思い出せもせぬ、不幸者だが」

ジャハルが頷き、夜の中へ溶け込むように、歩を進めた。

「祝福する者が、祝福されてはならぬ道理は、ないだろうに」

「――だから、進むんだ」

リオネルが、やわく笑って歩みだす。この先にいる誰かのお母さんも、上の世界の可能性も。

「少しでも何とかできるなら、何とかしたいことがあるんだ」

たとえ常闇の先に、絶望しかなかろうとも。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

第2章 冒険

『止まった時間』

|

POW : 瓦礫の下や、裏を探す。

SPD : 隠された痕跡を探す。

WIZ : 朽ちえない思い出を探す。

イラスト:ゆひゃん

👑7

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『冒険』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

嵐が止んだあとの夜は、酷く静かだ。

微かに聞こえる虫の声と足音。時折頬を撫でてゆく冷たい風が、薄野を揺らす。

その古城が見えたのは、空を厚く覆っていた雲が晴れた頃だった。

夜の中に、朽ち果てた古城が佇んでいる。

ふと差し込んだ月の光が、真白く美しい城を夜に浮かび上がらせた。

ところどころの屋根や壁は崩れ落ち、入り口があったはずの場所には扉もない。焼け焦げた跡も散見される。誰かがいる気配はどこにもなく、廃墟と呼んで間違いはないだろう。

けれど中に踏み入れば、美しい城であったことがよくわかる。

まず見つけられたのは鉱石ランプだ。その頑丈な造りゆえ、燃えることを逃れたのだろうそれは数多く、エントランスの壁に掛けられて眠っている。火種は必要ない。固く閉じられた蓋を開いて空気に触れさせてやるだけで、淡く青い光が照らしてくれる。

見えるのは、階段から廊下まで、緻密な意匠が凝らされた装飾。エントランスから書斎、寝室、バルコニーまで、どこも広く開放感のある間取りになっており、数ある部屋には全て、それぞれ異なる造花が飾ってあったようだ。

書物の類は殆ど燃え尽き、瓦礫が塞いで入れなくなってしまっている部屋も多い。

だが、踏み入れる部屋にはソファやベッドがある。埃を被ってはいるが、少しの休息には充分使うことができるだろう。

屋根が落ちているところも多いせいで、星空はほとんどどこからでも見上げることができる。けれども広いバルコニーから望む満天の星や美しい月は、荒涼たる原野にいることをひととき忘れさせてくれるかもしれない。

青い鉱石ランプを灯す。

静かな古城は朽ちて尚美しいまま、世界の果てのような辺境で、猟兵たちを迎え入れた。

----------------------------------

●二章補足

古城の探索ができます。鉱石ランプがあるので、必要なら使って下さい。

部屋はありそうな部屋はだいたいあります。自由に探索して大丈夫です。

探索はさておき、古城を見て回ったり、休息することもできます。ソファやベッドは使えます。暖炉はちょっと難しそうです。

城は朽ち果てていますが美しく静かで、バルコニーなどから星を楽しむこともできます。

鉱石ランプを灯して誰かと何処かの部屋で語らったり、一人で休んだり、探索したり。

しっとり静かな古城での一幕となります。二章からの参加も歓迎しております。

●アドリブ連携について

この章でのアドリブ連携は基本ありません。

ただし希望される方が複数名おられ、内容的に可能だった場合行わせていただきます。

希望の方は冒頭に〇をお願いします。

----------------------------------

御園・ゆず

御園・ゆず

嗚呼、なんて冷たくて、静かで、悲しくて

――うつくしいお城なのだろうか

ランプの蓋を開けて、その命を再び灯す

彼女の手掛かりになりそうなものを探しに、探検しましょう

ひとつひとつまわり、飾られた造花を少しだけ貰う

小さなブーケを作ろうかな?

出来れば日記とか見つけたいけど……

うーん、さすがに燃えてそうかな

子供部屋があれば、そこも探索

どのくらいの歳で、どんなこだったのか

想像しよう

階段を登り、最上へと向かいます

この世界の、いちばん空に近い場所

月を見た

きっとあの月も、星々も

燃える彼女を見ていたのだろう

こんなに綺麗な空なのに

……きっと、彼女は世界など愛していなかったんだろうな

冴える月光に照らされて

彼女を想う

古城を包み込むような静けさは冷たくて、どこか悲しかった。

御園・ゆず(群像劇・f19168)は鉱石ランプを手にして、その蓋を開ける。夜に眠る石はそれで呼吸を思い出したように、命を灯すように青く光って、ゆずの足元を照らしてくれた。

(嗚呼、なんて――うつくしいお城なのだろうか)

まるで舞台のセットとして用意されたようで、けれどこの場所で起こった『悲劇』は現実だ。そのひとつひとつを確かめるように、ここで暮らした『聖女』の手掛かりを得るために、ゆずは部屋を回って見ることにした。

それぞれの部屋には、異なる造花が飾ってあったようだ。いずれも月の光が差し込む窓際にあり、燃えてしまっているものもある。

(小さなブーケを作ろうかな)

ゆずは花瓶いっぱいに飾られた造花の一輪を貰って集めてゆく。もしかしたら花にも意味があるのかもしれない。手元に集まってゆく花は美しいまま時を止めた、色違いの薔薇たちだ。黄色い薔薇があったのだろう一番奥の部屋は殆ど燃え尽きていて、辛うじて色がわかる断片しか残っていない。

その無残な姿の花もブーケに足して、ゆずは階段のそばの部屋に辿り着く。

(子供部屋……かな)

ランプで照らし出されたのは、子供用と思しき大きさのベッドが置かれた部屋だった。その部屋さえも半ば焼け焦げて、たくさんの本が散乱している。

(まだ小さな歳の子で……頭は、良かったのかも)

どうにか読み取れそうな本を見つけて開いてみると、書かれていたのは子供用にしては難しそうに見える、ぎっしりと文字の詰まった本だった。綴られているのは、吸血鬼のことや、人間のこと。ノブレス・オブリージュ。――高貴たれ。誇り高くあれ。高貴さはそれ相応に、果たすべき義務を重く持て。

(誇り……義務。そういうものを、小さな頃から覚えていたの)

ここにいた子供は、彼女が守ろうとした子供はどんな子だったか。ゆずは部屋を出て階段を登りながら、ゆっくりした足取りで、考える。想像する。役を作るみたいに。

本当のことはわからない。彼女がどんなふうに子供のことを見ていて、子供がどんなふうに、彼女のことを見ていたのか。ゆずにできるのは想像することだけだ。

たん、たん、たたん。

月光に一際明るく照らし出される階段の最上。そこを踊るように登り切れば――ゆずはバルコニーに、いちばん空に近い場所に辿りつく。

月と、目が合った。

「見えましたか。見ていましたか」

満ちた月も、星々も、きっと燃えてゆく城を、彼女をただ見ていたのだろう。

(こんなに綺麗な空なのに)

綺麗な空は綺麗なまま、絶望に墜ちてゆく世界を見下ろすしかないのだ。彼女はそれに、気づいたのだろうか。

しんと冴えた月光が、ゆずを照らして濃く影を伸ばす。手元に集めた造花の花束が、月の光を浴びて鮮やかになる。

(……きっと、彼女は世界など愛していなかったんだろうな)

ぽつりと浮かび上がった、ゆずの中の答え。

静かで冷たくて美しいこの世界で、彼女が愛したものはきっと二つだけ。夫と子供。それは彼女の月で、星で――それを喪った彼女は今、光のない常闇の中にいるのだ。

小さなブーケを、バルコニーの奥、白いままの手摺の上に置いてゆく。

手向けのように月の光の中に花を残して、ゆずはもう一度月を見上げ、静かな城を後にした。

大成功

🔵🔵🔵

フィッダ・ヨクセム

フィッダ・ヨクセム

鉱石ランプを灯して一人で探索しよう

少し休めば戦闘中に邪魔だと捨てた感情もキッチリ拾えらァ

ああいう化術を用いるUCを使うから

どうも耳と鼻が音や匂いに過敏になッていけねえ

近場で誰かが探索をしてるなら、手伝いに行こう

いないなら闇に紛れて別の場所の探索だ

……散歩にしては少し派手に遊びすぎたな

ちと気が高ぶり過ぎて、落ち着かねェわ

祈りも願いも俺には無いけれど

魔法の基本は想像豊かで居る事だ

此処には、どんな奴が日々を過ごしたのかなァ

……こんな場所だ、願いある者だろうな

焼かれた跡は実に無慈悲に映る

崩れ落ちた瓦礫より、鮮明に遺る痕跡だ

焼き討ちされたこの場所で墜ちたのは心か?それとも……

(物な俺には――分からない)

(……散歩にしては少し派手に遊び過ぎたな)

鉱石ランプを一つ手にしながら、フィッダ・ヨクセム(停ノ幼獣・f18408)は自らに少し呆れるように息を吐いて、ランプの蓋を開けた。

音もなく鉱石ランプは青く灯る。思ったよりも明るく足元を照らすその光を見ながら、フィッダは一人、誰も進んでいないと見える、一段と暗いほうへと足を向けた。

(ちと気が高ぶり過ぎて落ち着かねェわ)

先の戦いで獣に変化する技を派手に使用したせいか、変化を解いて人の姿を取って尚、どうにも落ち着かない。少し一人になったほうが良いだろう。そう考えて、フィッダは月の光の届きにくい、暗がりの中をランプで照らして進む。

「……ッくし」

小さなくしゃみで、口元のマスクを引き上げた。普段からああした化術を使うせいで、耳と鼻が音や匂いに敏感になっている。その分闇の中での探索は行い易いが、埃っぽく瓦礫の多い古城の中は、そこらじゅうの気配が気になっていけない。

(此処には、どんな奴が日々を過ごしたのかなァ)

古城の中を進みながら、フィッダは想像する。

魔法の基本は、想像豊かでいることだ。辺境の荒野の果て――人が住まうには適さないこの地でこの城を構え、日常を得ようとした者たちがいる。誰に祝福されずとも、誰に会うことができずとも。

そのうちに、辿り着いたのは聖堂のような場所だった。陽の光を知らぬステンドグラスは砕け散り色を映さず、月光に淡く、その破片を散らしている。

(祈りも願いも、俺には無いけれど)

こんな場所があるくらいだ。願いある者だろうことは、わかる。

それでもその願いを許さず、焼いた者たちがいたことも確かだ。

聖堂のあちこちに、焼け跡が残っていた。

年月で崩れ落ちた瓦礫より、ヒトの手で、ヒトの意思で焼き払われたその跡は鮮明で、何よりも無慈悲に映る。

聖女を慕い、祭り上げ、希望と呼んだ人々だったはずだ。

同じ口で聖女を罵り、聖なる場所であったはずの聖堂すら焼き払い、ついにはその命さえ奪い去った。

――それは、ただしいことなのか。

(わからない)

フィッダは緩く俯いて、首を振る。マスクを引き下ろすと、目の前にまざまざと残った焼け跡から、鉄のような、血のような匂いがした。

焼き討ちされたこの城で。この場所で。墜ちたのは、聖女の心だろうか。

(物な俺には――わからない)

ただ少し、息がしにくくなって。フィッダは焼け爛れた静かな聖堂を、後にした。

大成功

🔵🔵🔵

シキ・ジルモント

シキ・ジルモント

ヴァシリッサ(f09894)と探索へ

どこか楽しそうなヴァシリッサに首を傾げて

鉱石ランプを灯して城の中へ

普段の癖で周囲を念入りに確認、先を急…悪かったな、性分だ

休憩の提案を受け、次に備えて休めそうな場所を改めて一緒に探す

しかし美しい装飾のベッドに喜んでいるヴァシリッサには少々驚く

こういうものが好きなのだろうか、意外な一面だ…等という内心に気付かれ、咳払いで誤魔化して

埃が立たないようベッドへ腰掛ける

俺がここに来たのは仕事の為、オブリビオンを倒すのが猟兵の役割だ

その上で私情を言えば、倒す事で“聖女”を解放したいとも思っている

愛する者を失った悲しみに狂ってしまったのなら、放置してその苦しみを引き伸ばすのも忍びない

…失う苦しみは、いくらか身に覚えもある

ヴァシリッサがかつて奪ったとしても、奪われたのだとしても

今は違うの一言と“紙一重”の相手と対峙する覚悟でここに居る事実に、安堵を覚える

此方側に彼女が在る、その証明に思えて

独りじゃない…ああ、その通りだ

少し休むといい

ここにいる、大丈夫だ。独りにはしない

ヴァシリッサ・フロレスク

ヴァシリッサ・フロレスク

シキ(f09107)とお城デート、元い探索

先の戦闘の消耗もソコソコに

ふたりきりのシチュに一人浮かれ気味で連れ立つ

しかし律儀に先を急ぐシキへブーイング

ッたく、アタシ放ッて聖女サマのケツ追ッかけかい?

……フフッ、全く真面目だねェ

解ッてるよ、オシゴトだしね

でもチョイと疲れちまッてサ、一寸位イイだろ?

此処に来て流石に消耗が堪え

第六感を頼りに休む場所を物色する

お♪ビンゴだ、オヒメサマのスィートルームだよ

嬉々として燥ぎながらベッドにダイブ

埃で咽る

なンだいその顔

ンなガラじゃないだろッて顔に書いてンよ?

コレでも血筋は

まァ、混ざりものの吸血鬼だからね

話すまでも無いか

アンタはあの聖女サマのコト、どう思う?

アンタはなンの為に戦うンだい?

アタシは

まるで他人事に思えなくてサ

(肉親を奪われ、憎しみで血族を鏖に)

紙一重だった

未だコッチ側に在《い》るだけ

奪い尽くしただけ

フフッ、シキらしいね

Ya.はやく楽にさせてやろうじゃないか

あァ

今は違うよ

終わッちまったモンは是非に及ばず

シゴトは仕事サ

独りじゃないしね?

甘えさせて貰うよ

「さァて、お城デートと洒落込もうじゃないか」

静かな古城に響く相変わらずの軽口は、心なしかいつもよりも上機嫌だ。

ヴァシリッサ・フロレスク(浄火の血胤(自称)・f09894)は先の戦闘での疲れも然程見せずに、鉱石ランプを二つひょいと持ち上げて、一つを数歩後ろにいたシキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)に渡す。

「助かる」

戦場で偶然出くわした見知った顔は、相変わらず仏頂面だ。造形は良いのに殆ど笑いもせず、今もデートとのたまったヴァシリッサの一言を見事に聞き流してランプを灯し、油断なく周囲の警戒に努めている。

それはシキの普段からの癖だ。彼の行動には一切の無駄がない。軽口も叩かず安全な経路を見出し、足音も立てずに足早に奥へ進もうとする――けれども。

「Boo! ッたく、アタシ放ッて聖女サマのケツ追ッかけかい?」

「……む」

背後からブーイングが飛んで来て、シキはぴたりと足を止めた。振り向くと、鉱石ランプを灯したヴァシリッサがくつくつ笑う。

「フフッ、全く真面目だねェ。ここは休憩できるし安全だッて言われてただろ?」

「……悪かったな、性分だ」

いくらかばつが悪そうにシキが足を止めると、追いついたヴァシリッサはからりと笑った。彼らしいことだ。

「解ッてるよ、オシゴトだしね。――でもチョイと疲れちまッてサ、ちょっとくらいイイだろ?」

休憩タイムにしよう。茶化すように提案された休息に、シキも迷わず頷いた。嵐の中での戦闘は楽なものではなかった。特に重火器を主な武器とするヴァシリッサは尚のことだろう。

休息を決めてしまえば、そこからの行動も早い。休めそうな場所を探して、二人それぞれ部屋を覗いて歩く。そうしながら、時折隣の彼女に視線を戻して、シキは不可思議そうに首を傾げた。

「ヴァシリッサ。……機嫌が良いな」

「そう見えるかい? ま、アンタとこんなところで会うとは思ってなかったからねェ。……お♪」

ビンゴだ、とヴァシリッサが第六感を頼りに覗いた部屋に、上機嫌そのままの足取りで踏み込んでゆく。

そこは客室だったのか、美しい装飾が施された、天蓋付きの大きなベッドが置かれていた。随分埃は被っているが、他に比べれば荒らされてもおらず、休憩には丁度良さそうだった。

「オヒメサマのスィートルームだよ」

ヴァシリッサは嬉々としてベッドに飛び込むように寝そべる。途端に舞い上がった埃で派手に咽たが、ご愛敬だ。

「イイじゃないか、この城のモノは皆そうだが、このベッドも随分豪華だ。休み甲斐があるねェ」

「……そうか」

嬉し気にごろごろとくつろぐ体勢を取るヴァシリッサをついまじまじと見ながら、シキもベッドに埃が立たないように腰掛ける。

(こういうものが好きなのだろうか)

普段から男勝りな戦友の意外な一面である。表情には出さないまでも静かにシキが驚きを持て余していると、寝転んだまま鉱石ランプをシキのほうへ掲げたヴァシリッサが笑った。

「なンだいその顔、ンなガラじゃないだろッて顔に書いてンよ?」

「ゲホッ」

にぃ、と悪戯に笑うヴァシリッサの図星をついた指摘に、シキは思わずひとつ咽た。それを誤魔化すようにもう一つ咳払いを重ねて、彼女の楽し気な笑い声を聞きながらもう一度ベッドに座り直す。

「ま、コレでも血筋はまァ、混ざりものの吸血鬼だからね」

なんて、話すまでもないか。肩を竦めて、ヴァシリッサはごろりと仰向けになった。枕元に置いた鉱石ランプの青が、ぼんやりと夜に沈む天蓋を照らしている。

「なァ。アンアタはあの聖女サマのコト、どう思う?」

何ともなしに口にした。それは純粋な疑問でも、興味でも、自身のための整理でもある。シキの視線がこちらに向く気配がした。

「アンタはなンの為に戦うンだい?」

問いの答えを待つより早く、ヴァシリッサはアタシは、と言葉を継いだ。

「アタシは、まるで他人事に思えなくてサ。感傷ッて言われちゃソレまでだケド、アタシと似てると思ッたんだ」

――肉親を奪われた。その憎しみで、血族をみなごろしにした。

聖女はその過程でオブリビオンに堕ち、ヴァシリッサは堕ちなかった。たったそれだけの差だと、そう思う。

「紙一重だった。アッチからすりゃアタシはオブリビオンみたいなモンさ。幸いアタシは猟兵として力を得て、未だコッチ側に在るだけ。好き勝手奪い尽くしただけ」

ヴァシリッサが並べる言葉を、シキはただ静かに聞いていた。しばらく暗がりに声が消えて、少ししてから、彼の低い声が沈黙を破る。

「俺がここに来たのは仕事のためだ。オブリビオンを倒すのが、猟兵の役割だ」

その認識はずっと変わらない。これからもきっとぶれることはない。

「だが、その上で私情を言えば、倒すことで『聖女』を解放したいとも思っている」

愛する者を喪った悲しみに狂ってしまったのなら、その苦しみを放置して引き延ばすのも忍びない。

それはどこまでもこの仕事に対するシキ個人の考えだ。そして。

「……失う苦しみは、いくらか身に覚えもある」

それは紛れもなくシキ自身の感情だ。同じことがヴァシリッサにも言える。

シキの表情は殆ど変わらぬまま、ヴァシリッサへと向いた。

「ヴァシリッサがかつて奪ったとしても、奪われたのだとしても。紙一重でしかないと言う相手と対峙する覚悟で、ここに来ているのだろう」

「そりゃァ、そうサ。紙一重だろうが今は違うよ。終わッちまッたモンは是非に及ばず、シゴトは仕事サ」

「ならそれでいい。そう言えるヴァシリッサが此処にいる。此方側に在る――それが何よりの証明だ」

その証明は、シキにもまた安堵をもたらす。微かに笑い含めた声が二つ、静かな暗がりに響いた。

「フフッ、シキらしいね。Ya、聖女サマについてはアタシも同感だ。早く楽にさせてやろうじゃないか」

「ああ。……少し休むといい。俺はここにいる」

然程も抑揚のない声に、妙に安堵する心地だった。

仏頂面で生真面目で、融通の利かない彼が優しいことを、ヴァシリッサはよく知っている。

「あァ、甘えさせてもらうよ。……独りじゃないしね?」

疲れたヴァシリッサの体から、余計な力が抜けてゆく。

「ああ、その通りだ。――大丈夫だ。独りにはしない」

いつもより少し柔らかく聞こえるシキの声が、鉱石ランプと共に、優しく灯るように聞こえた。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

ジャハル・アルムリフ

ジャハル・アルムリフ

淡い青が照らし出す面影の城

静けさの中では足音もいつもより大きく聞こえ

誰もが"ほんとう"を知られぬままでは憐れだと

『聖女』が歩んだ足跡、何を思い歩んだか

垣間見れるやもしれぬ一片探して

ソファの埃に咽せたり

蜘蛛の古巣に引っ掛かったりと

古びた部屋を辿り歩く

白くなる前に見つかればいいが

窓から望む星に思い出すのは遠い日

幾度となく繰り返した小さな冒険たち

血の繋がらぬ『親』の

本物と違わぬと思える眼差しと

手を引かれて歩いた路地、建物、森、それから――

片角と一緒にどこかへ消えた、それより前のこと

『聖女』にも居たという家族

オブリビオンと化して尚求めるという

嘗ては己にも居ただろうそれら

灯る青い光の中になら

かれらが笑う姿も見えるだろうか

目を凝らせどあまりに淡い幻影

お前には手にできぬ形だと示されているようで

…やはり俺では解ってやれぬかな

落胆とともに視線を落としたら

石が砕けた砂埃の中

片隅に落ちているもの

打ち棄てられた小さなものにも触れてみようか

ことん。

静けさが支配する古城の中に、ひとりきりの足音が響いて消える。

夜の中に落ちてゆくようなその音が酷く大きく聞こえるようで、ジャハル・アルムリフ(凶星・f00995)は手にした鉱石ランプを少し掲げて、辺りを照らした。

暗闇の中を、青い光が照らしゆく。焼かれ、朽ち果てた城はそれでもなお美しいまま、佇んでいる。

(この道を『聖女』もまた歩いただろうか)

こうして一人で、あるいは誰かと。彼女は何を思って、歩んで行っただろう。その欠片を探すように、ジャハルは静かな古城の中を歩んでゆく。

長く続く廊下を辿って、並ぶ部屋をひとつひとつ覗く。想像通り部屋の中はどこも埃っぽくて、焼け跡があり、そして誰かが居た形跡があった。

例えば、燃え跡のあるソファには本が置かれていたようだった。誰かがここで本を読んでいたのだろうか。既に開けそうにないほど炭化して見える本を手に取ると、ソファの生地が溶け合っていたのか、派手に埃が舞い上がった。

「けほっ」

ジャハルは思わず咽て、ふるふると頭を振る。すると今度は背後のカーテンにくっついていた蜘蛛の巣に竜角が引っ掛るから、うぐ、と呻いて手探りに蜘蛛の巣を取り払った。

(……埃や蜘蛛の巣で白くなる前に見つかればいいが)

どうにもジャハルの長身痩躯と角に尾は、埃と蜘蛛の巣取りにはもってこいのようだった。

「掃除に来たつもりはないが――」

ため息混じりに呟いて元の場所に置こうとした焼け焦げた本が、手の中でぼろりと崩れる。咄嗟に両手で受け止めたが、炭化した本は既にその原型を留めてはいなかった。そんなに力を入れたつもりはなかったから、既にそれらしい形を保つので精一杯だったのだろう。この本は誰に読まれていたのか、どんな本であったのか。知ることは最早できない。けれども最後、本として。誰かの手に取られるためにそこで待っていたような気がする。

「……その必要もない」

掃除をすることも、帰らぬ誰かを待つことも。ぽつりと呟き落として、ジャハルは労うように丁寧に本だったものの欠片をそこに置き、部屋を出た。

再び廊下を進めば壊れた窓から星が見えた。明るく瞬く星々は小さく遠く、思わず目を眇める。――思い出したのは幼い日の、小さな冒険たち。

ジャハルが『親』と思い呼べた存在は、血の繋がらぬ者だった。けれども注がれたのは本物と違わぬ眼差しだったろう。慈しみ愛しみ、時に厳しく。導かれるように手を引かれて歩いた路地、建物、森、それから。

記憶の多くを占める優しい思い出から視線を落とし、ジャハルは真っ暗闇の古城の中へ続く先の道を、何気なく見つめた。

思い出そうとするのは――星より遠い夜空に見えぬ、片角と共にどこかへ消えた、それより前のこと。

こつん。足音が響く。自身のものしか聞こえぬその音を辿るように、ジャハルはゆっくりと青い光を灯すままに歩き出した。

話に聞いた『聖女』にも居たという家族。嘗てはジャハルにも居ただろうそれら。聖女はオブリビオンと化して尚、それを求めていると言う。それほどに大切なものを、ジャハルは欠片も覚えてはいないのだ。

その記憶を探すように。聖女たちがここで暮らした束の間の幸せを垣間見るために、ジャハルは青い光を翳す。

それでも見えるのは、しあわせが壊れた跡でしかない。目を凝らせど、彼女たち『家族』が笑い合う淡い幻影すら見ることは叶わない。

――まるで、お前には手にできぬ形だと、示されているようで。

「……やはり俺では、解ってやれぬかな」

掠れ零れた声音は微かに自嘲めいた色で笑い、落胆と共に夜の中へ沈んでゆく。

誰もが“ほんとう”を知らぬままでは憐れだと、そう思った。それは自身の喪ったままの記憶にも、同じことを感じていたのかもしれない。

視線を落としたまま、ジャハルは一つの部屋に入り込む。そこは酷く焼けていて、瓦礫以外、物が殆ど残ってはいなかった。

ふと、片隅に落ちているものに目が行く。何気なく手を伸ばせば、指先に冷たいものが触れた。

瞬いて拾い上げ、ランプに翳すと、それが焼け焦げた額縁の一部だと知れる。中身は殆ど残っていないが、留め具の跡と――返した裏側に、子供の頼りない字が辛うじて読み取れた。

「か……あ、さま、へ」

ぽつりと読み上げるジャハルの声が、子供のそれのように焼けた部屋に響く。

字を、覚えたてだったのだろうか。大きさもばらばらで、おぼつかない。けれども懸命に書いたのだろう。この額縁の中にあったのは絵か写真か、それはもうわからない。笑っていたのか、泣いていたのかを、誰も知ることはできない。

それでも。

ジャハルは燃え滓のようなその欠片をそっと持ち上げ、月明かりが明るい窓際に置いてやる。

(確かに、あった)

誰かの大切なものが、ここにはあった。幼い子供が母に贈った何かがあった。そしてその小さな幸せを踏みにじった、誰かもいた。誰かにその幸せは許されなかった。

焦げ跡に触れた指先が、少し汚れている。それを握り潰すように握り込んで、ジャハルはその部屋を後にした。

――かあさま。

誰かが誰かをしあわせそうに呼ぶ声が、背中から聞こえたような気がした。

大成功

🔵🔵🔵

リオネル・エコーズ

リオネル・エコーズ

鉱石ランプ借りよっと

わ、綺麗な青色だ

今日はよろしくねなんてランプに挨拶して古城巡り

より見えるようになった古城は綺麗で

同時に焼かれた後が痛々しい

縋れるものがあったら縋るのはわかるし

俺も吸血鬼には色々あるけど

理想と違うからってここまでやるのは嫌だし怖いし

それから、哀しい

気を取り直していくつかあるだろう書斎の一つへ

ねえランプくん

君が照らした風景はどんなだった?

聖女さん一家がのんびり過ごす時は何してたんだろう

お子さんに読み聞かせとかしてたのかな

残ってる本や調度品サイズとかから

少しでも当時の事、感じられたらいいな

読める物は読ませてもらって

終わったら元のとこに返すね

お邪魔しました

頑張って、くるね

美しいまま朽ち果てた古城で、壊れても煤けてもいない鉱石ランプだけが、時を止めているようだった。

「今日はよろしくね」

挨拶をしながらランプを覆う埃を手で丁寧に落とし、リオネル・エコーズ(燦歌・f04185)はその蓋を開けて光を灯す。

「……わ、綺麗な青色だ」

思ったよりも明るく広く照らしてくれる光に瞳を緩め、髪に咲いた同じ色の花を揺らして、リオネルはゆっくりと静かな古城を歩き出した。

月明かりが窓や天井から差し込む廊下を進む。足音はよく響いて、本来見えるはずのない天井から望む月も、この城によく似合う。そして青い光が照らし出してくれるのは、細やかに施された城の装飾と――そこかしこに残る、痛々しいまでの焼け跡だ。

「本当に綺麗な城だったんだね」

呟き落とす言葉は独りごとと言うよりは、ランプへ向けた言葉だったろう。応えは当然あるはずもないが、過去形でしか語れない城の傷跡が、あまりにも哀しく映る。

(縋れるものがあったら縋るのはわかるし、俺も吸血鬼には色々あるけど)

ダークセイヴァーを故郷として生まれた一人として、この世界に生きる人々にとっての『吸血鬼』が往々にしてどういう存在であるかは、理解しているつもりだ。

理不尽で埋め尽くされたような、常夜の世界。家族のため、誰かのため。リオネルも吸血鬼の“人形”として微笑むことを一度は受け入れたことがある。

絶望と希望はいつだって表裏一体で、いつだって紙一重の存在だ。

「……哀しいね」

白く美しかったのだろう壁面が黒く焼け焦げた行きどまりに、そっと手を触れる。理想と違う、裏切られたからと。ここまでやったのは、人々が恐れる吸血鬼ではなく人間なのだ。

行き止まりから少し戻ってリオネルが入った部屋は、どうやら書斎のようだった。本が多かったせいで、特に酷く燃えたのだろう。酷い状態だが、辛うじてその形を残している本もある。

その一つに手を伸ばしながら、リオネルはランプを掲げた。

「ねえランプくん、君がいつか照らした風景はどんなだった?」

覚えているかな。問いかける声は柔らかく、ここにあった風景に思い馳せるように少し楽しげだ。

「聖女さんたち家族がのんびり過ごすときは何してたんだろう。……ここでお子さんに読み聞かせとかしてたのかな」

見渡すと、広い書斎だったことがわかる。いくつかあるのかもしれないが、燃え跡から推察できるのは、大きなソファがあったこと。たくさんの本が、然程高くはない位置に揃えてあったこと。

「きっと女性や子供でも取れるように、そうしてあったんだね。――あ、これは読める、かな」

燃え残った棚を少しどけて、その拍子に転がり落ちて来た本があった。殆どの本は焦げ付いてしまって開けないものが多いが、どうやらその本は開くことが出来そうだ。

それはどうやら、仕掛け本になっていたようだった。中の文面はほとんどフェイクで、中に箱形の隠しが入っている。鍵もないその頁を開けば、滲んだインクで走り書いた文字が読み取れた。

『――愛しい子、この書置きを見つけたら、母の部屋に隠れていなさい』

『私があなたを守ります』

『はやく、』

途切れた文面は切実で、焼け跡よりも生々しく、痛々しい。

「……ありがとう。返しておくね」

リオネルは本を閉じると、元の場所にそれを戻す。お母さんか。何気なく呟いた声が妙に響いて、緩く首を振った。

ランプを手に、リオネルは静かに焼け焦げた書斎を後にする。振り向いた書斎の暗がりには、誰の姿もないけれど。

「お邪魔しました。――頑張って、くるね」

大成功

🔵🔵🔵

鷲生・嵯泉

鷲生・嵯泉

……静かな事だ

焼け落ちた館の気配は何処か記憶の残滓に触れる様で

知らず零れた溜息を払う様に首を振り

――翼使招来

お前達なら人の身では入れない様な所へも行ける

例えば焼け焦げた衣服の破片や、煤けた匙等の生活品でも構わん

【館の嘗ての住人達に繋がるだろうものを見付けだせ】

後は書斎を少し調べてみるか……

火を掛けられ咄嗟に何かを隠すなら――元より火に強い場所、か

暖炉の中や隙間、造りに動く個所が無いか調べるとしよう

総てを奪われた絶望と怒り――憎しみは、能く識るものだからこそ

囚われる女の愚かさは、憐れと思えど蔑むには至らず

斬らねばならぬものへの僅かばかりの煩雑な思いが覗く

……弱気になぞ成っていられんと云うのにな

青く光る鉱石ランプが、鷲生・嵯泉(烈志・f05845)の往き路を照らす。

緋色の隻眼は凝らすまでもなく、焼け落ちた古城の跡を確と捉えた。嵯泉は我知らず、視線を落とす。

「……静かなことだ」

古城にあるのは全て喪われたあとの静けさだ。怒号も悲鳴も炎も夜に沈んで、奪われたことさえ美しいことのように静寂が満ちている。

けれどその気配は何処か記憶の残滓に触れるようで、溜息が零れた。それで俯いていたことを知り、嵯泉は振り払うように首を振る。

(感傷に浸るために来たのではない)

顔を上げた先、崩れ落ちた屋根の向こうに月が見えた。その月光のほうへ、隻眼を向ける。

「――翼使招来」

低く響いた声に、瞬きの後いくつかの羽ばたきが応える。月光の中に現れたのは、それぞれが頭巾に数字を持つ烏天狗たちだ。大人の手のひら大ほどの彼らは静けさを破ることなく、嵯泉の指示を待つ。変わらず忠実な視線に、主もひとつ頷いた。

「此度の仕事は探索だ。お前たちなら人の身では入れないようなとこへも行けるだろう」

例えば焼け焦げた衣服の破片や、煤けた匙。些細な生活品でも構わない。細やかな指示は、すればするだけ見つけられるものの解像度は上がってゆく。

「館の嘗ての住人たちに繋がるだろうものを、見つけ出せ」

明確な命を与えると同時、烏天狗たちは一斉にその場から飛び立ってゆく。その羽音を聞きながら、嵯泉もまた歩みを進めた。

暫し歩いていると、烏天狗の一羽がひとつの部屋を指し示しているのに気づく。そこか、と視線で問えば、するりと小さな体が歪んだ扉の隙間に滑り込んでゆく。どうやら扉は内側から鍵が掛けられていたのか、無理にこじ開けられようとしたようだった。

「開くか」

問えば、暫しの間がある。そのうちにするりと別の数字を持つ烏天狗が隙間に滑り込んだ。その手には鍵らしきものがある。どうやら嵯泉の指示の元、見つけた物品のようだった。他の烏天狗たちも集まって来て、軋む音と、金具が擦れる音が響き、ひょこりと顔を覗かせた一羽が、じっと嵯泉を見ている。

「……成程。離れていろ」

察したように嵯泉は目の前にある扉のノブを握り、力任せに押し開く。ばきぃと些か大きな音がしたが、扉は破壊されるでもなく、開いた。中はどうやら書斎のようだ。歪んだ扉の隙間から火を投げ入れられたのだろう。多くが燃えてしまっているが、整えられた調度品の様子から見るに、この古城の主――聖女の夫の書斎であったのかもしれない。

(火を掛けられ咄嗟に何かを隠すなら――元より火に強い場所、か)

嵯泉は燃え残った書斎の棚に動く箇所がないか、触れて確かめる。そうして一か所、妙な揺れ方をした棚があった。ずらすと、奥から出て来たのは暖炉だ。妙な場所にある暖炉に眉を顰めて、奥をランプで照らし覗く。

そこに置かれていたのは、燃えずに残った便箋のようなものだった。

『愛しい貴方。あの子は私の部屋の暖炉から逃がします。私がいれば、人々は城に留まるでしょう。どうかあの子を逃がして下さい』

『どうして、』

『どうしてあの人々は、私の僅かなすべてを奪おうとするのですか』

『嗚呼――』

『愛しいひと。最期に逢いたい』

その手紙は読まれたのだろうか。それを知ることはできない。ただ総てを奪われた絶望と怒り――憎しみは嵯泉も能く識るものだからこそ、握り潰すことはなく、手紙を元の場所へと戻した。

(憐れなことだ)

聖女は、この城にいた女は、ここに綴られた想いに囚われている。それを憐れと思えど、蔑むことはない。

ただ、これから向かう常闇の燎原で待つ敵としての彼女へ、僅かばかりの煩雑な思いが渦巻く。

「……弱気になぞ成っていられんと云うのにな」

鉱石ランプを手に、嵯泉は書斎を後にする。

――それぞれの思いを胸に猟兵たちが発った静かな古城には、再び静寂が戻った。

大成功

🔵🔵🔵

第3章 ボス戦

『裏切りの聖女』

|

POW : あの日、我が身は煉獄に灼かれ

戦場全体に、【炎に包まれた古城】で出来た迷路を作り出す。迷路はかなりの硬度を持ち、出口はひとつしかない。

SPD : 世界に救いなど在りはしない

自身の【過去】を代償に、【猟兵同士】を戦わせる。それは代償に比例した戦闘力を持ち、【ユーベルコード】で戦う。

WIZ : あぁ、愛しき我が子よ

自身が【憐憫】を感じると、レベル×1体の【無垢なる子供たち】が召喚される。無垢なる子供たちは憐憫を与えた対象を追跡し、攻撃する。

イラスト:藍

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「💠ギド・スプートニク」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

古城を過ぎ、猟兵たちは夜を進む。

それぞれの手には、古城で拝借した鉱石ランプがちらほらと灯っていた。これから向かうのは、常闇の燎原、未知の領域だ。あてになるものはひとつでもあったほうがいい。

――言葉少なに荒野を進んで暫く、不意に空から月が消えた。

雲に隠れたのではない。見上げた先には星すらなく、雲さえ見えない。

気づけば足元に伸びていた影は海のように足元に広がり、一歩先さえ闇に染まっている。

常闇の燎原に辿り着いたのだ。誰ともなく、そう理解した。ならば、この先に。

「返して」

女の声が響く。猟兵たちが身構えた先、闇の中にぼんやりと浮かび上がるように、美しい女が見えた。

光のような金色の髪。澄んだ青の瞳。真白すぎて青白くさえある指先には――黒い炎を纏い、その炎は闇を焦がすように女に纏わりつき燃え上がる。

裏切りの聖女。人々からそう呼ばれた彼女が、オブリビオンとしてそこにいた。

彼女の纏う炎は、あらゆる防護を浸食する。鎧、服、結界、肉体まで。あらゆるものに触れるや、それらは黒い炎となって、彼女の力として吸収されてしまう。これは防ぐことが叶わず、回避するなら総ての攻撃を完全に避けきるしかない。けれどそれは、酷く困難な手段だ。

そのうえ、選ぶ攻撃の手段によっては、同士討ちすらさせかねない力をも備えている。

強敵と呼ぶ以外になく、戦いは厳しいものになるだろう。けれど。

「私の子を、返して」

聖女は、我が子を求めている。そして古城を経た猟兵たちは、自分たちが焼き討ちに来た人々のように映っているのだろうことを、察することができる。

彼女はまだ、あの城に、燃え盛る炎の中にいるのだ。

我が子を守りきれたかもわからず、愛しい人と愛しい子を見失い――憎しみに喘いで、猟兵たちへと叫ぶ。

「私の幸せを、返して!」

フィッダ・ヨクセム

フィッダ・ヨクセム

…子供ねえ

俺様、人化の術を得て形を取ッたのは今の姿とほぼ相違ない

幼少期姿なんて俺も知らない想像の事になる

お前の大事な子供がどんな奴だッたかを知る術もないし

ほんの僅かな驚きを届けよう(UC)

精神年齢に寄る年齢は7歳より下を行くんで相応なのでは?

可愛く明るく幼稚に笑いかけよう

全力魔法を使ッて炎の魔力を使い潰すイメージで結界術を維持する

説得なんてしないけど…隙が女に生まれる事を祈るわ

俺が幼児化するだけ

他人なんか演じないけど…聖女の子は尻尾なんてねェだろ?

「返せというお前が子供を"燃やす"のか?」問おう

焼いた奴らと同じ事をお前が今度はするのかと

…攻撃?ハッ、囮だよ

攻撃は、結界術を転用した炎魔法だけさ

常闇の中に響いたその声は、いつか『聖女』が炎の中で叫んだ言葉だったのだろうか。

(……子供ねえ)

ぽつぽつと灯る鉱石ランプしか頼りのない暗闇の中で、フィッダ・ヨクセム(停ノ幼獣・f18408)は思考する。

フィッダは器物を本体とするヤドリガミだ。人ではない。それゆえにヒトが過程として持つ肉体の成長を知らず、子供時代というものが存在しない。あるいは幼体から成長という変化を遂げたヤドリガミもいるだろうが、少なくともフィッダはそうではなかった。

(子供のフリでもすりゃ、隙もできるかもって話だッたが。……幼少期なんて俺も知らない想像のことだし)

何よりは、聖女の子供がどんな子供だったかを今更知る術もない。

だがそれは逆を言えば、想像で補える部分でもあると言うことだ。

それは魔法の基本であり、フィッダが得意とするところでもある。――なら、暗闇で子を求める『母親』に、ほんの僅かな驚きを届けよう。

次の瞬間、フィッダがいた場所に立っていたのは年端も行かぬ幼い少年だ。

手に持つランプは、小さな体には些か大きすぎるようにさえ見える。青い光が照らすのはあどけない表情と、ふさりと揺れるハイエナの尾。

その気配に反応したのか、聖女が半ば反射のように闇の中へ黒炎を迸らせる。けれどもその炎は、子供の姿を取ったフィッダに届くその前に失速を見せた。

「返し、――て……ッ!?」

「“かえして?”」

フィッダは笑う。あどけなく、明るく。子供らしい笑みは、きっと聖女の目には見えるだろう。他人なんかを演じることはない。彼女の子供は尻尾などはないだろうし、展開した結界術も解くことはない。じわりと結界が黒炎に呑まれてゆくのを大きな瞳に映しながら、フィッダはこてりと首を傾げた。

「返せというお前が子供を“燃やす”のか?」

声が届いたのか、それとも子供の姿に動揺したのか、聖女の動きが止まる。

「……ハッ、囮だよ」

その隙に結界の中で練り上げるのは炎の魔法。ひとつ息を吐き、少年は幼く笑うまま、未だ燃える城に囚われた聖女へ、鮮やかな炎を重ねる。

「あぁああ!」

聖女が狂ったように叫ぶ。それと同時にフィッダの極近くを黒炎が掠め、彼の放った炎が聖女を包み込んだ。そのまなざしが炎の中で、子を探し求めて、幼い影を見る。

「愛しい子――やはりあなたも、私を許しはしないのですね」

それでも子供の姿を見つけたと錯覚した母親は、僅かに嬉しそうに微笑んだようだった。

大成功

🔵🔵🔵

御園・ゆず

御園・ゆず

わたしも、貴女と同じです

わたしは何にも期待していないし、何に共感を覚えることもありません

わたしもきっと、世界など愛していませんでした

ふわり、笑って演じます

両腕を広げて

おかあさん

おかあさん、だいすき。ぎゅうってして

彼女の求める子供を演じよう

誰も愛さなかった彼女が愛したという、子供を

それは聖女でも慈愛でも、ましてや裏切りでもない

ねぇ、おかあさん

確かに演じられた悲劇

でもそれをハッピーエンドに変えたい

そのためなら、この身が焼き尽くされても

彼女の腕に抱かれたら、右の袖中からナイフ『楽園へと至る道標』を滑り出させ、手のひらに落とします

抱きしめるそのまま、ひと息に彼女の背中へと突き立てよう

おかあさん、だいすき

わらって、ねぇ

ほら、見て。おつきさま、綺麗

救うだなんて烏滸がましいけれど

少しでも、この燃え盛る炎から出してあげたい

貴女は世界を愛さなかったけれど、世界より大事なものを愛していましたね

演技ではない、偽りのない心で

わたしもいつか愛せるでしょうか

貴女のように、愛せるでしょうか

榎本・英

榎本・英

女の叫びが聞こえた。

嗚呼。私の耳に、届いているとも。

故に、言葉が出なかった。

此処は迷路か。

燃え盛る古城の迷路を蠍の心臓と共に歩もう。

子を返せと叫ぶ声を、私は聞いたことがあるかもしれない。

遠い記憶だ。

今ではもう、その声がどのようなものだったのか

私は覚えていない。

今は迷路を抜け出さなければならないね。

炎の中を歩む。

私は人だ。

歩む事しかできないのだよ。

蠍を模した獣を従え、私は歩む。

君の心のようだと思った。

この迷路を抜け出して、彼女へ仕掛けることは出来るのか。

私は未だ、思考の渦の中にいる。

情念の獣は何も言わない。

彼もまた、私を見守るだけだ。

嗚呼。私は未だ、闇雲に歩むことしかできない。

女の叫びが聞こえた。

それは、奇妙な感覚だった。

暗闇の中で殆ど視界は利かぬのに、黒炎が何かを焼き尽くしてゆくのがわかる。

「返して――私の子を、返して」

悲痛に叫ぶその声が榎本・英(優誉・f22898)の耳にも確かに届いていた。聞こえている。子を返せと叫ぶ声尾は、遠い記憶で聞き覚えがある気がする。

(今ではもう、その声がどのようなものだったのか、私は覚えていない)

けれど、届いていた。

故に、言葉は出なかった。

まるで沼底に足が取られたように足は動かず、女の叫びごと焼き尽くす黒炎が体を包み込んだようだ。それを英は他人事のように感じていて、思考だけがはっきりと動き続ける。

熱くはなかった。酷く冷たい。黒炎に呑まれるのはまるで、深い水底に引きずり込まれてゆくようだった。

御園・ゆず(群像劇・f19168)もまた、黒炎の中にいた。

炎に呑まれてしまう。わかっていて手を伸ばした。暗闇でなお焼かれる女のほうへ。

「わたしも、貴女と同じです」

何にも期待せず、何に共感を覚えることもなく。

「わたしもきっと、世界など愛していませんでした」

その声は届いたろうか。何の感情も映さない聖女の瞳がゆずを見た気がして、次の瞬間にはゆずは何処か見覚えのある燃え盛る古城の中にいた。

「ここは……お城?」

「嗚呼。迷路のようになっているらしい」

独り言のように呟いた声に応えがあった。応えたのは同じ迷路に囚われた英である。その視線の先には、複雑に入り組んだ迷路の先に佇む、女の姿があった。行かなきゃ、呟いたゆずに、英も歩みを進めた。

「今は迷路を抜け出さなければならないね」

歩く。進む。英のそばには、蠍を模した情念の獣が付き従っていた。

迷路は時折揺らぎ、女の叫びが響いて来る。燃え盛る炎はその勢いを緩めることなく、冷たく熱く、魂ごと焦がすようだ。返せと言いながら暗闇から動けず、返せと言いながら我が子の姿すら定かでない。それでも煉獄は聖女を罰するように炙り続ける。

(この場所は、君の心のようだ)

焦がれて、叫んで、救われない。その声を聴きながら、ただ英は炎の中を歩む。

「私は人だ。――歩むことしかできないのだよ」

この迷路を抜け出したとて、彼女へ仕掛けることはできるのか。

(私は未だ、思考の渦の中にいる)

情念の獣は何も言わない。彼もまた、歩き続ける英を見守るだけだ。

「……それ、でも」

見果てぬ迷宮の炎の中、駆け出したのはゆずだった。

(救うだなんて烏滸がましいけれど、少しでもこの燃え盛る炎から出してあげたい)

だって、ゆずは知っている。知ってしまった。彼女は世界を愛さなかったけれど、世界より大事なものを愛していた。

(わたしもいつか愛せるでしょうか)

演技ではない、偽りのない心で。

「――貴女のように、愛せるでしょうか」

燃えながらも辿り着いた先。ゆずが呟いた声は彼女への問いかけではなく、羨望であったのかもしれない。

不意に現れた『敵』に、聖女は反射的に纏う黒炎を大きく荒ぶらせた。それは容赦なくゆずを包み込み、冷たく熱い怨嗟で焼き尽くそうとする。

けれど。

「ねぇ、おかあさん」

ふわり、炎の中でゆずは笑った。炎に抗うでもなく両手を広げて、まるで幼い子供のように。

「おかあさん、だいすき。ぎゅうってして」

彼女の求める子供を演じる。もう覚えていないのかもしれない。それでも確かにいた、誰も愛さなかった彼女が愛したという、子供を。

「あ……」

聖女が動きを止める。躊躇ったように、黒炎がゆずを解放した。その一瞬のうちにゆずは傷も痛みも構わず、彼女のほうへ手を伸ばす。

いつか、明けない夜に悲劇があった。その結末を覆すことはできない。けれど少しでもそれをハッピーエンドに変えたいと、ゆずは思う。そのためなら、この身が焼き尽くされてもいい。

戸惑ったように、驚いたように動きを止めた聖女に、ゆずはぎゅっと抱き着いた。その手には、ナイフがある。

「おかあさん、だいすき」

抱きしめるそのまま、ゆずは――子供は、母の背にナイフを突き立てた。わらって。そう望むのは残酷なことかもしれないけれど。

ただ、その腕に子を抱いた母親は、背にナイフを受けたまま、泣きそうに、嬉しそうに微笑んだ。

――英はその一部始終を、見ていた。それがハッピーエンドであるのかはわからない。

ただ、深い夜の中に佇む女はふと英を見つけたように、手を伸ばした。いつの間にか炎は小さく、女にはそこにいる者すべてが子供に見えていたのかもしれない。

「まだ、そこにいるのですか。はやく帰っていらっしゃい」

呼び声の、この夜の先に朝はあるのか。それは知れない。まだ闇は闇のままだ。それでも英は歩む。

(嗚呼。私は未だ、闇雲に歩むことしかできない)

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

シキ・ジルモント

シキ・ジルモント

ヴァシリッサ(f09894)と共闘

…彼女の様子、演技でなく聖女の力か

迷路で離脱は困難、ならば…

ヴァシリッサを傷付けない為に最初は射撃を封印

聖女の攻撃は回避、ヴァシリッサは庇い反撃しない

真の姿を解放した上で銃身を盾に防戦に徹する

ヴァシリッサが死角を狙う事を利用し、聖女の正面に来るように誘導する

仲間を失う可能性に焦る心を、必死に制御しながら

…置いて逝ったりしない、俺はここに居る

UC発動、真の姿を更に強化

独りにしないと言っただろう

約束を違えるつもりは無い

ヴァシリッサへ銃で反撃するようにみせかけて、その後ろの聖女を狙い引き金を引く

常なら困難でも“我が子”を得て油断する今ならどうだ

攻撃が成功して聖女の力が弱まれば、ヴァシリッサに声が届くかもしれない

ナイフを持つ側の手首を掴み、距離を取らせないため抱きしめるように押さえ込む

戻って来い、ヴァシリッサ

お前の居場所は、此方側だ

正気に戻ったらいい演技だと頷き、隣で戦う姿に只管安堵

聖女には、子の幸せを祈ってやって欲しいと告げる

恨みも悲しみも終わりに出来るように

ヴァシリッサ・フロレスク

ヴァシリッサ・フロレスク

シキ(f09107)と

Hm?アタシもまだまだ子役でイケるかしら?

フフッ、任せナ♪こう見えて演技は得意サ?

軽口を叩きながらブリーフィングの通り彼女の我が子を偽る

かあさん、私だよ、かあさん♪

――かあ、さん……?

聖女の姿が自身の、眼の前で焔に焚かれた母と重なり

自身の狂気耐性を過信、思わず術中に堕ち

嗚呼

これ以上奪われるものか

一層の事、全て奪い尽くして

その先で、貴方とも、永遠に

クルースニクを手にUC発動。闇の中で全感覚を研ぎ澄ましシキに迫る

こちらを庇いながら傷付き、それでも諦めないシキの姿に

最期まで、ボロボロになっても家族を護ろうとした、父を重ねる

お……とう……さん……

だめ……置いて逝かないで……

聖女にシキの一撃が入れば、術が弱まり彼の腕の中で目を醒ます

もう一寸こうしていたいと思いつつ

フフッ。迫真の、演技だッたろ?

照れ隠しに惚けてみせ

もう聖女のUCは完全に見切り

彼女へ銃口を向ける

あァ、辛かったろう?

でも、アンタの子はこうして

ちゃんと生きてるさ

だから安心して

ゆっくりおやすみ?

愛してるよ、『かあさん』

常闇の中で黒炎が荒れ狂う。

猟兵たちが代わる代わる掛ける『子供』を演じた声に大きく反応を見せるそれをじっと見切りながらヴァシリッサ・フロレスク(浄火の血胤(自称)・f09894)は考え込むようにくつりと笑う。

「Hm? アタシもまだまだ子役でイケるかしら?」

「……いくつになっても親にとって子は子供だと聞いたことはあるが」

子役か、と至極真面目な声で呟いたのはシキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)だ。

「フフッ、ブリーフィングでも言ったろ? 任せナ♪ こう見えて演技は得意サ?」

軽口を叩きながらヴァシリッサは一歩前へ出る。常闇は深すぎて正確に聖女との距離は測れないが、亡霊のように佇む女はその気配に気づいた様子で、青い瞳が二人を映す。

「かあさん、私だよ、かあさん♪」

作戦通りヴァシリッサが子を偽ってそう口にした瞬間、程近くに聖女は現れた。

黒炎を纏い、未だ尽きぬ煉獄の炎に焼かれ続ける裏切りの聖女。けれどもひとたび母と呼ばれた女は、既に焼き尽くされた記憶を欲するように囁く。

「愛しい子、あなたですか」

それは母の声である。憎しみより怨嗟より、何より色濃い『母』の声に、一瞬動けなくなったのはヴァシリッサのほうだった。

「――かあ、さん……?」

聖女の姿が、誰かと――目の前で焔に焚かれた母と重なる。不味いと思った瞬間、ノイズのように頭を埋め尽くしたのは『過去の話』だと古城で笑い飛ばした記憶。

(嗚呼)

紙一重の向こう側。憎しみのままに武器を握った感覚が、生々しく帰って来るのがわかる。

「これ以上奪われるものか」

「……ヴァシリッサ?」

背後からしたのは、シキの声だ。けれど今のヴァシリッサにとっては、だからこそ武器を握る理由になった。これ以上、彼さえ奪われるその前に、いっその事全て奪い尽くしてしまえば。

「その先で、貴女とも、永遠に」

ヴァシリッサが手にしたナイフの切っ先は、聖女ではなくシキへと向いた。

瞬間、反射的に身構えたシキの目前にヴァシリッサが迫る。ユーベルコードをも駆使したその一撃は、単純だが強力だ。どうにか躱すが、追撃は止まない。

(彼女の様子、演技ではなく聖女の力か)

普段戦友としてその実力を知ってはいたが、こうして向けられるとそれを否応なく思い知る。いつもならば癖のままに銃を握るが、今ばかりはそうしなかった。敵の術中に居るとは言え、ヴァシリッサを傷つけたくはない。聖女への攻撃もままならず、防戦一方では己の傷が増えるばかりだが――この手で仲間を殺したくも、ない。

黒炎が、正気ではないままのヴァシリッサを呑み込もうとする。それを庇うように押しのければ、熱く冷たい黒炎が腕を焼いた。

シキの中で、焦燥が沸き上がる。このまま彼女が正気に戻らなければ。

(落ち着け)

浅く息を吸って、深く吐く。まだ、手はある。

「おとう、さ……だめ……置いて……逝かないで……」

微かな声は、幼い少女じみたヴァシリッサの声だった。彼女は敵の術中で、父親とシキを重ねている。

「……置いて逝ったりしない、俺はここに居る。――独りにしないと言っただろう」

誓うように口にする。その刹那、シキの身体は暗闇の中で、月光に似た淡い光を纏った。犬歯は牙のように変じ、瞳は夜の獣のように鋭く光る。

「俺は、約束を違えるつもりはない」

真の姿へと変貌を遂げたシキは、気高い狼のようだ。誓いを重ねて力を増すまま、シキはヴァシリッサのナイフが肌を裂くのも構わず、武器を持つその手首を掴んだ。咄嗟に逃げられぬよう、抱きしめるように抑え込み、片手はいつもの銃を握る。その銃口が狙うのは、ヴァシリッサの真後ろに立つ聖女だ。

銃声が暗闇に響く。それは確かに、聖女へと命中したのだろう。がくりと力が抜けたヴァシリッサの身体を支えるように腕に力を込めて、シキは願うように口にする。

「戻って来い、ヴァシリッサ。お前の居場所は、此方側だ」

「――……あァ、聴こえてる」

長く息を吐いて、ヴァシリッサはシキの腕の中で目を覚ました。妙に幸福だ。もう少しこうしていたい気がするが、そんな場合でもないことはわかっている。

「フフッ、迫真の演技だッたろ?」

顔を上げて自分の足で立ち直りながら、口をついて出るのはやはり軽口だ。それが照れ隠しであることは明らかだったが、シキは真顔でああ、と頷いた。

「いい演技だった」

「アンタ、ボロボロじゃないか。あとはアタシに任せときな」

何よりは、彼女が隣に戻って来たことに深く安堵しながら、シキは満身創痍の身体で頷く。仲間として彼女が隣にいれば大丈夫だと、そう思えた。

ヴァシリッサとシキの銃口が、聖女へと向けられる。

「子の幸せを、祈ってやるといい」

「あァ、辛かったろう? でもアンタの子はこうしてちゃんと生きてるさ。……だから安心して、ゆっくりおやすみ?」

愛してるよ、『かあさん』。

二発の銃声と共に響いたその言葉は、記憶の中の誰かへでもあっただろうか。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

リオネル・エコーズ

リオネル・エコーズ

返せたら

帰せたら

そう思うけど

失くした過去が戻らない事は解ってる

だから行かなくちゃ

少しでも何とかする為に来たんだ

頑張ってくるって言ったしね

常に距離を保ち五感フルに使って居場所・黒炎を見切りたいけど

彼女の強さと炎の性質からきっと限界がある

だったら足りない分は流星で、っていうのはちょっと乱暴だけど

籠める全力魔法

炎を貫いて消して周り中を照らすくらい、

いつもよりずっと眩しい流星を闇の中に

それから

心の中で謝ってからあの文面をそのまま口に

母と呼ぶ事はせず

生きてるよと

俺の願望も籠めた、勝手で、残酷な言葉を一つだけ

母親の愛が報われないなんて

そんなの、嫌だから

真っ暗闇で燃え続ける時間が

少しでも早く終わりますように

ジャハル・アルムリフ

ジャハル・アルムリフ

今尚、炎に灼かれる苦痛のなかにいると言うのなら

それだけが彼れを繋ぎ止めているのだろう

人らの為に生きたという聖女

廃城で目にした、過ぎ去り戻らぬ日の断片に

抱けたのは憐憫ばかり

挙げ句、剣を振る手に大した力も籠もらぬとくる

聞き慣れた叱咤の幻聴が聞こえるほどに

…甘いのだろう、が

炎を向けられ肌を焦がされようと声の届く距離へ

それよりも問うだろうこと

否、ただ己が問うてみたいだけのことやもしれず

ぎこちなくも口にしてみる

…『かあさま』、

なにか、してほしいことは――ありますか

共に、話したいことは

したいことは、ありますか

重ねるべき思い出を知るわけでもなく

似通うわけもない姿で真似て欺く心算もない

ただの偽善に過ぎずとも

一つでも叶えてやれればと

触れられる距離あれば【心喰】

知らぬものより喪ったものの方が痛むだろう

僅かなれど、その身を軽くしてゆければいい

聖女などではない、ただの人間の女として

鷲生・嵯泉

鷲生・嵯泉

既に過去――“かえる”ものは、此処には何も無い

演じ謀る様な真似は不得手……なれば語るは自身と重なる事実のみを

黒い炎には黒符を散らし盾と当て、此方へは燃え尽き届かぬ様に計らう

……此の身は焔に総てを喪った

独り生き遺った――生き遺ってしまった意味は、今も確とは解らない

其れでも、こうして此処に居る理由は解る

大切な、愛しいものを護る為に嘗て在った魂が迷っているならば

きっと眠らせてやる為に

――剣怒重来

視線、炎の揺らぎ等の微かな動きから攻撃方向と起点を見極め見切り

衝撃波での牽制交えたカウンターで子等に対処

僅かでも揺らぎが生じた瞬間に一息に接敵

不要な痛苦は与えぬ様に斬り伏せる

行くべき場所へ――逢いに逝くがいい

聖女が始めに失ったのは、自分への愛だったのだろう。

自分を愛することはなかった。愛されたいと願うこともなかった。自分が存在する世界を愛することもなかった。

何も恐ろしくなかったのは、死ぬことすらどうでも良かったからだ。

誰に何を言われても心が動くことはなく、ただ死んだように生きていたからだ。

そんな彼女に生きる意味を与えたのは、愛しい人で、愛しい子供だった。

――ほんの僅かな彼女のすべて。

「返してください」

常闇の中で、聖女の黒炎が揺らいでいた。度重なる猟兵たちの攻撃は、確実にその力を削いでいる。

「あの子は、どこ」

夜の中に浮かぶ、青い光は三つ。そのひとつたるリオネル・エコーズ(燦歌・f04185)は、掠れ聞こえる悲痛な声に、そっと目を伏せて微笑んだ。

「返せたら。……帰せたら。そう、思うけど。失くした過去が戻らないことは、解ってる」

どれだけ愛おしく、どれだけ帰りたいと願っても。

「既に過去――“かえる”ものは、此処には何もない」

静かな鷲生・嵯泉(烈志・f05845)の言葉が、すべてを無に帰すような闇の中へ響いてゆく。それでもその闇の中で、聖女は黒炎を纏ったまま、煉獄に焼かれたままでいる。

「今尚、苦痛の中にいると言うのなら。それだけが繋ぎ止めているのだろう」

まるでその痛みによって、己の罪を忘れぬようにするように。

ジャハル・アルムリフ(凶星・f00995)は呟き落とすと、その足元に鉱石ランプを静かに置いた。常闇に慣れた竜の眼は、光のない夜を真っ直ぐ見据える。

古城で目にした戻らぬ日々の断片に、ここにいる誰もが痛みを覚えた。憐憫を抱いた。

光の代わり、ジャハルが手に握ったのは黒剣だ。それを振るわねばならぬと知っていて、けれど拳に大した力は籠らない。

「……甘い、のだろうな」

「甘い。――だがそれを、悪だとは言わん」

鯉口を切る音と共に、刀の切っ先を聖女へと先ず向けたのは嵯泉だった。

その物怖じせぬ物言いは聞き慣れた叱咤と何処か似ていて、刹那に過ぎった幻聴にジャハルが瞬く間に、リオネルが前へと踏み出した。

「哀しいよね。ずっと苦しいんだと思う。……俺たちが何とかできるかなんて、ここまで来てもわからないしさ」

優しい声音のまま、少しだけ哀しそうに笑って、リオネルは光と星を重ねた真白の杖を夜の中に掲げる。

「でも、言ったでしょう。少しでも何とかするために来たんだ」

それは嵐のあと歩き出したときに、リオネルが口にした言葉だ。

「……頑張ってくるって、言ったしね」

ね、ランプくん。手首に提げた青い光に小さく笑って、リオネルは気を集中させる。

黒炎は既に闇の中に充満している。随分その勢いは弱まり、聖女も先程から同じ場所から動かない。

(なら、避けさせてもらうけど)

研ぎ澄ますのは五感。感覚の全てを夜の中に広げるように、黒炎の気配と聖女の居場所を正確に把握しようとする。けれどもそれを察知したかのように、黒炎はリオネルたちへと迫る

「――まあそう上手くは行かないよね知ってた」

「だが、始めの勢いはない」

これならば、と嵯泉が散らした黒符が身代わりのように黒炎を受け止める。符は一瞬のうちに燃え尽きるが、嵯泉たちの身を焦がしはしない。それでも合間を抜けて来る炎を飛び躱し、リオネルは天地さえ危うい闇ばかりの空へ飛翔した。黒炎は尽きず、この暗闇の中では全てを避けきることは難しい。

「だったら足りない分は流星で、っていうのはちょっと乱暴かもだけど」

こんなに暗い場所だから、いっそ周りを照らすくらいに。飛び上がったリオネルを、聖女が見上げている。その視線の先で、柔らかく笑った。いつもよりずっと眩しい流星を、この闇の中に呼ぼう。

「……返せないけど、叶えばいいな」

瞬間、眩い流星が常闇に降る。七彩の尾を引く星は鮮やかに闇を裂き、黒炎を貫いて辺りを照らす。

それを合図にしたように、星を見上げるように見ていたジャハルが駆け出した。光に照らされ避けることが叶うものは避けるも、それでも向かい来る黒炎に構うことはない。

(それよりも)

行かねばならぬ。ここに星降る夜があるうちに、甘かろうとも叱咤の声を、導の光を思い出せているうちに。あの聖女の元へ――子供を求む、母親の元へ。

黒炎がジャハルの肌を焼く。痛みは噛み殺し、足はまろぶように闇を蹴る。愚直に親を追う子供が駆けるように、ジャハルは長い手足で走り、羽搏く。

掌の剣を握り直したところで、聖女がもう目前にいた。息を吸い、掠れた声で、呼ぶ。

「……『かあさま』、」

それはほとんど初めて口にした言葉だったろう。あの古城で触れた記憶の残滓、それをなぞるように、どこかおそるおそる、ジャハルは呼びかける。聖女の動きが、止まった。

「そこにいるのは愛しい子、あなたですか」

頷くことはしない。ただ、聞くべきことが、聞いてみたいことがあった。

「なにか、してほしいことは――ありますか」

どこかたどたどしく、稚い子供のように。

「共に話したいことは、したいことは、ありますか」

それはもしかしたら、ジャハルが『母親』に尋ねてみたいことでもあったのかもしれない。

ジャハルは本当の家族を知らない。重ねるべき思い出を知らない。似通うわけでもない姿で、欺けるとも欺こうとも思ってはいない。

(ただの偽善に過ぎずとも)

母親の望みを、一つでも叶えてやれれば良いと。

聖女はジャハルの声に動きを止めて、それからそっと手を伸ばした。ジャハルを『子』だと認識したのだろう。黒炎は解かれ、その細い腕がするりとジャハルを――子供を抱き締める。

「愛しい子。私の子。……良いのです。あなたは生きていてくれるだけで良いのです」

「……生き、て」

「そう。あなたが生きているだけで、私は幸せです」

聖女は、母は笑う。子供を抱き、瞳も記憶も虚ろなまま、酷く満足そうに笑う。

「『私があなたを守ります』。そう、書いてくれたよね」

何も言えなくなったジャハルの代わりのように紡いだのは、リオネルだった。黒炎が収まったおかげで、嵯泉もまた程近くまで近づくことができている。愛しい子、うつろに呟く聖女は、最早そこにいる者たち全てが子供のように映っていたのかもしれない。それを察して、リオネルはそっと歌うように紡いだ。

「――生きてるよ」

生きていくよ。

それは嘘ではなく、願望だったろう。酷く勝手で残酷な、ただ優しいばかりの言葉。

(母親の愛が報われないなんて、そんなの嫌だから)

真っ暗闇で燃え続ける時間が、少しでも早く終わりますように。

「……此の身は焔に総てを喪った」

刀を手にしたまま、嵯泉もまた口を開く。演ずるのではない。語れるのはただ、自身と重なる事実のみだ。

「独り生き遺った――生き遺ってしまった意味は、今も確とは解らない」

喪い、失い。けれど嵯泉は今ここに在り、全てを喪った女の悲嘆を聞き、手には武器と、力がある。

「其れでも、こうして此処に居る理由は、解る」

「何故、ですか」

そっと、聖女が抱きしめた子供から、ジャハルから手を離した。護るように、愛おしむように。

嵯泉の赤い隻眼と、聖女の青い瞳が合う。

「大切な、愛しいものを護るために嘗て在った魂が迷っているならば、きっと眠らせてやるために」

眠る、と聖女は呟いた。その声は既に狂い落ちたものではなく、あの古城にあった気配のように静かで、どこか寂しげなまま。

「……眠っても、良いのでしょうか」

僅かに残った黒炎が揺れる。既に聖女のオブリビオンとしての力は尽きかけているようだった。その揺らぎを見極めるように嵯泉は刀を構え、全身に氣を巡らせ覆う。受けた傷ごと力を増し、覚えた憐憫ごと断ち切ってやれるよう。

その刀が上がるのを、聖女はただじっと見上げ、そこから動くことはしなかった。

そばには子と認識したジャハルと、応える声をくれたリオネルがいる。その存在を最後まで守っているつもりなのかもしれなかった。

リオネルが静かに微笑んで、再び星を灯す。

「かあさま」

もう一度だけ呼んで、せめてもと、手を伸ばしたジャハルの鉤爪が彼女の身を苛む苦痛を喰らい尽くす。

聖女などではない、ただの人間の女として、母として、その身が軽くなるように。

「――行くべき場所へ、逢いに逝くがいい」

そしてほんの僅かな苦痛さえなく、嵯泉が聖女を斬り伏せた。

生きて、と。最後に聖女は笑っただろうか。それさえ見えぬ常闇に、七彩の流星が流れてゆく。

その光はまるで、明けぬ夜のその先に、新たな道を拓くように見えた。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

柳コータ

柳コータ

フィッダ・ヨクセム

フィッダ・ヨクセム  シキ・ジルモント

シキ・ジルモント  榎本・英

榎本・英  夏目・サキ

夏目・サキ  御園・ゆず

御園・ゆず  ヴァシリッサ・フロレスク

ヴァシリッサ・フロレスク  リオネル・エコーズ

リオネル・エコーズ  ジャハル・アルムリフ

ジャハル・アルムリフ  鷲生・嵯泉

鷲生・嵯泉

御園・ゆず

御園・ゆず  フィッダ・ヨクセム

フィッダ・ヨクセム  シキ・ジルモント

シキ・ジルモント  ヴァシリッサ・フロレスク

ヴァシリッサ・フロレスク  ジャハル・アルムリフ

ジャハル・アルムリフ  リオネル・エコーズ

リオネル・エコーズ  鷲生・嵯泉

鷲生・嵯泉

フィッダ・ヨクセム

フィッダ・ヨクセム  御園・ゆず

御園・ゆず  榎本・英

榎本・英  シキ・ジルモント

シキ・ジルモント  ヴァシリッサ・フロレスク

ヴァシリッサ・フロレスク  リオネル・エコーズ

リオネル・エコーズ  ジャハル・アルムリフ

ジャハル・アルムリフ  鷲生・嵯泉

鷲生・嵯泉