#UDCアース

タグの編集

現在は作者のみ編集可能です。

🔒公式タグは編集できません。

|

――等しくあれ、とその神は言った。

「私は全ての者が等しく美しく生きられる世界を保証する」

それは歪んだ正義感。釣り合わぬはずの天秤は、強者を貶め弱者を嗤う、神の傲慢にてのみ均衡を保つ。

――欲望を開放しましょう、とその兎たちは言った。

「貴方の欲望、開放しませんか?」

それは歪んだ善意。解き放たれた欲望は、他者を傷つけ倫理を卑しむ、兎の微笑と共に破滅を齎す。

ここは『市場』。

欲するものなら何でも揃う、『平等』のマーケット。

●

男の手には、金属バットが握られている。その足元には、血まみれで転がる男。頭蓋骨を叩き割られ、眼球は破裂していた。当然、動くわけもない。既に彼は息絶えていた。

お前が悪いんだ――もごもごと、男は口の中で、言葉を噛む。理由は何だったか。ひけらかされる様々な優越に、うんざりしたからか。初めて出来た恋人を、半年と経たず奪われたからか。それともその恋人が……玩具にされた動画を見せられたからか。明らかに正気でない彼女を見て――地獄とは、ここだと思った。

悪魔が、これなのだと。

だから彼は、『市場』に頼った。インターネットでよく見る、ただの噂だと思っていた――とある大きな商店街、その少し離れた筋に作られた、小さな市場。そこへ行けば、何でも手に入る。そう、『何でも』。全ての『平等』を標榜し、心の奥に秘めた欲望を暴くように――何でも売ってくれるのだと。

そして男は、理性の箍を外すための、『狂気』を手に入れた。

「お前が悪いんだ……お前が……お前が……」

男は金属バットを振り上げ、もう一度、物言わぬ頭部へ叩きつける。脳漿が弾け、血飛沫が顔に跳んだ。こんな生き物でも、悪魔でも、血は赤いのだ。そんな、どうでもいいことを考えていた。

「――お気に召しました?」

深夜の公園に似つかわしくない、幼い声がする。億劫に思いながらも顔を上げれば、兎の耳に似た『人の腕』を頭につけた少女が、すぐ傍に立っていた。『市場』で男を案内した少女だ、とは、すぐにわかった。思ったより普通の商店街で拍子抜けした自分に、声をかけた少女だった。

「それが貴方の求めたもの。与えられたもの。素晴らしい欲望、平等! いかがです?」

いかが、と言われれば……気分は良い、ようにも思った。

けれど、これで彼女は戻ってこない。

「……わからない……」

正直に答える。少女は微笑みを崩さない。

「そうですか。でも、大丈夫。きっとお気に召すはずですわ!」

だって、そこで亡くなっていらっしゃる方も、そうでしたから。

――何か、聞き捨てならないことを、聞いた気がした。

「……こいつが、あんたたちに?」

「ええ! そちらの方も、以前我々の市場へ参られましたわ。ですから、欲望を解放して差し上げたのです」

「そ――」それは。言葉が出てこなかった。それなら――一体、どういうことなんだ? 少女が、微笑んだまま小首を傾げた。

「動画をご覧になったのでした、よね? わたくし、勘違いしているかしら」

「――――!!」

強い、眩暈。

「じゃあ――じゃあ、彼女が、あんな、あんな風に」

「そちらの方がそうしたいとお望みでしたから!」

少女が笑う――嗤う。

「あら……素敵な欲望ですね。その欲望も……解放して差し上げましょう」

おぞましい兎の耳が、男に迫る。

やめろ、とも言えなかった。

「貴方……今、『どうしたいのですか』?」

兎の質問。

「あんた――あんたを殺したい」

「あら! そうではないでしょう!」

嘲笑、嘲笑、嘲笑。頭の中で、少女の甲高い笑い声が、わんわんと響く。みしり、と、全身が軋んだ。

「貴方は――」

ぐるん、と。

「死にたい、と思っていたでしょう?」

ご安心ください、貴方の肉体は、他の誰かの『欲望』を満たすのです。そんな少女の言葉を聞きながら――男は百八十度首を捻られて、絶命した。

●

「いやはやまったく、後味の悪い話であるな。気分を悪くした猟兵ちゃんがいたら、本当に申し訳ないのである……。すまんが、許してもらえると嬉しいのであるぞ」

葛籠雄九雀は、やはりどこかのんびりした口調でそんな風に予知を締め、頭を深々と下げた。内容に反して彼の緊張感が薄いのは、いつものことである。

しかしつい最近も、欲望のままにと掲げるオブリビオンと戦っていた気がするが、人の欲望とはどの世界でも変わらぬということなのか。そんなことを思いつつ顔を上げ、九雀は話を続ける。

「さて、男が訪れたのは、『平等』を唱えて物を売る、『市場』である。男曰く、『何でも』売ってくれる――とのことであるな。物品以外のものであっても、構わないようである。見た目は、ただの小さな細めの商店街と言ったところか。少なくとも、男の記憶からすると、実際に売られているものはまともである。露店もいくつかあったが、それだけであるな」

ただ、と九雀は、前置きして、丸まった背を伸ばす。

「流石に得体が知れんので、先んじてUDC組織に少し調べてもらったのであるが……この『市場』、どうも闇市、というか闇取引に使われているようなのであるぞ。何を取引しているのかまでは、申し訳ないがわからなんだ。邪教の教団が運営しているようで、兎耳の少女というのは、この関係者の可能性が高いであるな」

邪教徒――教団、そうなれば、必然的に、潜むのは邪神である。

「であるから、猟兵ちゃんたちには、この『市場』へ潜入して、調べて欲しいのである。そして尻尾を掴み次第、徹底的に潰して欲しいのであるぞ」

貴方の肉体は、と、予知の中で少女は言った。

「これは、オレの推測に過ぎんのであるが――高く売れると聞くであるな」

何を、とは言わないが。

「はっきり言って、今以上に気分の悪くなる光景かもしれんのであるぞ」

それでも良ければ、いやそれだからこそ。

「どうか、よろしくお願いするのである」

そう告げて、九雀は再び猟兵たちへと頭を下げたのであった。

桐谷羊治

桐谷羊治

なんだかポンコツなヒーローマスクのグリモア猟兵にてこんにちは、桐谷羊治です。

四本目のシナリオです。何卒よろしくお願いします。

そんなわけで、皆様には、ブラックマーケットへ潜入して、その後ろにある教団や邪神や取引を叩き潰していただければと思います。

第一章はブラックマーケット潜入です。何を売られているのか調べたり、教団のあれこれを調べたり、なんだか色々していただければと思います。

第二章は邪教徒の兎耳少女と集団戦。第三章はボス戦です。

全体的に、心情がございましたら是非沢山書いていただけますと嬉しいです。そのためやや心情系寄りかなと思いますが、いつも通りバトルも書きます。初めての試みなので、塩梅がわかりませんが、頑張ります。

色々手探り状態な新米ですが、誠心誠意執筆させていただきたく存じます。

よかったらよろしくお願いします。

第1章 冒険

『ブラックマーケットへの潜入』

|

POW : え?私ですか?客デスヨ客…(客の振り)

SPD : 見つからない様に行けば良いですよね?(隠密行動)

WIZ : 私が、商人デス、ハイ(売り手側として紛れ込む)

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

|

種別『冒険』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

ベルンハルト・マッケンゼン

ベルンハルト・マッケンゼン

アドリブ、他参加者との絡み大歓迎!

【POW】

平等? フッ……笑わせてくれる。

この世界はいつも不条理で、そして不平等だ。

どの戦場でも、イイ奴から先に倒れ……そして、悪党だけが生き残る。

もう、ヴァルハラへの順番待ちには疲れた。今度こそ私の番にしてくれ。

今まで独り置き去りにして、先に旅立って逝った薄情な戦友達と平等に、な。

市場では強力な睡眠薬を求める。

最近は起きていても悪夢を見る。私ではない他の誰かが戦場で味わった、辛くて苦い記憶を。

戦いに溺れても酒に酔いどれても、逃げられない。

……本当に、あるんだろうな? 嘘なら、覚悟しておくことだ。

我がマッケンゼン家が屠った邪神は、一柱や二柱では無いぞ。フッ…

デュラン・ダグラス

デュラン・ダグラス

【アドリブ・絡み・協力OK】

邪教絡んでる闇市たァね。

この世界にゃ疎いが、確かにロクなコト無さそうだ。

……どの世界でも、売り買いされちまうモンなんだなァ。

【POW】

客のフリして商品物色、店主と世間話してェ。

ちと小さいが風情があって良いねだとか、でも世の中不景気だから大変だろとか。

当たり障りなく、警戒心を和らげたい。

ある程度したら適当なモン買って、去り際に仕掛ける。

「此処ならどんな“欲しいモノ”でも手に入るって聞いてたんだが……見当たらねェのは残念だ」

「ま、今は手持ちの金、足りなさそうなンだけどなァ」

スマホで電話とメールはできる(他機能は使いこなせない)

必要に応じて、他の猟兵と情報共有するぜ。

デュランが歩いているのは、小さな商店街であった。細い小道にも似ており、初夏の暑気を払うためか、店のつけるクーラーの風が街路にまで吹き出している。半透明の天井は太陽の光を通して、立ち並ぶ店を明るく照らしていた。

見る限り、普通の市場だ。少なくとも、デュランの目にはそう映る。

しかし、予知によれば、この場所こそが、闇市なのだと言う。

「……邪教絡んでる闇市たァね」

小声でぽつりと言えば、「確かに、邪教が絡んでいるのは珍しいかもしれんな」と隣から同じく小声で返ってくる。声の主は、他の猟兵たちと情報共有の連絡先交換をした――厳密に言えばしてもらったというのが正しい。何しろデュランは電話とメール以外の機能を使いこなせない――後、折角だからと一緒に行動することにした、ベルンハルト・マッケンゼンであった。

「邪教と言えど、金がなくては立ち行かんのだろうか」

「闇市自体は、やっぱり多いか?」

「当然、それなりにはな。貧困層が多い国など、そこで買うことこそが常識としてまかり通っている場合もあるし……それこそが住民の命や生活を支えていることすらある」

「随分詳しいもんだ」

「何、職業柄よく見るだけだ」

言いながら、ベルンハルトが銀色のスキットルの蓋を開けて、中身を煽った。言うまでもなく、今は昼間である。さすがに少しばかり心配になって、デュランは青年に声をかける。

「お前、大丈夫なのか?」

「問題ない。それに、多少酒の匂いでもさせていた方が、『訳アリ』に見えていいだろう?」

笑ってスキットルを振るベルンハルトに、そういうものだろうかと思いつつも、デュランは何も言わなかった。

「それにどうせ、」

いくら飲んでも本当の意味で酔えはしないのだから。

酒気をまるで感じさせない真っ白な顔に、おそらく自嘲を浮かべて、青年が呟く。

「平等? フッ……笑わせてくれる。この世界はいつも不条理で、そして不平等だ」

通りすがった店から吹く風が、デュランの植物の肌を撫で、青年の金髪を揺らした。秋の麦穂に似ている、と僅かに思う。

「第一、こんな場所がある時点で、『平等』などお笑い種だ。そうだろう?」

「……ま、この世界にゃ疎いが、確かにロクなコト無さそうだ」

肉体は――と、デュランは聞いた。貴方の肉体は、他の誰かの欲望を満たす。

(……どの世界でも、売り買いされちまうモンなんだなァ)

それは一抹の寂しさでもあるように思えたが、そんなものか、とも思う。ベルンハルトが言う通り、世界は不条理で、不平等だ。金に困れば親は子供を金として見るようになるし、一度染みついた価値観や思想はそう簡単に拭えない。貧困層は闇市に頼ると青年は言ったが、それは確かに正しいのだろうとデュランは知っている。物を正規のルートで買うことも、子供をまともに育てることも、金があって初めて出来ることだ。そして金のある人間は、金のない人間を『自由に扱うことができてしまう』。

――商店街の天井から差し込む日光が、どこか眩しかった。

「お前、何歳だ?」何となく、青年に問うてみる。理由は特にない。強いて言うのならば、青年が相応に若く見えたからである。

「私か? 二十歳だ。六月一日で二十一になる」

「もうすぐ誕生日じゃねえか!」

「そう言えばそうだったな……」

忘れていたような口ぶりの青年に半ば呆れつつも、デュランは行く手に、一軒の小さな薬局を見つける。お誂え向きに、店主が一人で切り盛りしているような店だ。

「あったぜ」

「では、算段通りに」

まずはデュランが店主と当たり障りのない話をして警戒を和らげ、連れと紹介したベルンハルトに睡眠薬を頼む。だが彼が求める睡眠薬とは普通のものではない――どんな過去も悪夢も封じ込めてしまえるような、強力なものだ。それがもし無いと言われれば、代わりに適当なものを買って、去り際に仕掛ける。

「……どんな“欲しいモノ”でも手に入るって聞いてたんだが、ってな」

「フッ、白々しいものだ」

「俺もそう思うぜ」

どちらともなく笑って、男はふと口を開く。

「そうだ、これが終わったら、麦酒を一瓶贈ってやるよ」

「それは嬉しいものだな。誕生日祝いか?」

「そんなもんだ」

好きな銘柄があったら教えな。酒なら何でも嬉しいさ。

そんなやり取りをしながら――二人は薬局へ入っていった。

●

銃声が、耳の奥で響いていた。目に映る光景が戦場でないことくらいはベルンハルトにも理解できている、だが、銃声は止まない。そして、戦友たちの断末魔も。自分の声は、どこにもない。これは、ベルンハルトではない他の誰かの記憶だ――それが彼にはわかっている。スキットルに手を伸ばしかけて、鼓膜を揺らすデュランの声でやめた。ここは薬局だ、店内で酒を飲むのはさすがにまずかろう。棚を一つ隔てた、レジカウンターで、デュランが店主と話をしていた。

「ちと小さいが、風情があって良いね。親父さん一人でやってんのかい」

「ええ、そうなんです――」

店主の言葉を遮るように銃声。夢だ、とベルンハルトは切り捨てる。誰も銃など出していない。誰も死んでいない。硝煙の匂いもしない。血錆の匂いもしない。棚に並ぶ薬剤のラベル、それをじっと見て、現実に自分を紐づける。明るい色のビタミン剤が、青年を見ていた。

「でも世の中不景気だから大変だろ」

「そうねえ、やっぱり若い子なんかは――な、大きなお店に行っちゃ――すから」

「商品を――かは考えねェのか?」

「いやあ、お客さん。僕ンとこみたいなのが――したって、赤字に――だけですよ」

断末魔が、現実をかき乱す。平等。まったく――心底笑わせてくれる。そんなものがあるのなら、あの薄情で愛しい友人たちは、皆生きていたはずだろう。こんな、辛くて苦いだけの記憶を遺していなくなることなど、決してなかったはずだ。

(どの戦場でも、イイ奴から先に倒れ……そして、悪党だけが生き残る)

空間をつんざく、あまりにも近い砲撃の音。けれどこれもまた、幻なのだ。最近はもう、起きていてもこの悪夢を見る。戦いに溺れても酒に酔いどれても、逃げられない。フッ、とベルンハルトは息だけで笑う。

もう――ヴァルハラへの順番待ちには疲れた。

平等を唱えるマーケットだと言うのなら……今度こそ私の番にしてくれ。

(今まで独り置き去りにして、先に旅立って逝った彼らと平等に、な)

青年は、倦んだ気持ちで瞬きをした。今日は特にひどい――こんな場所にいるからだろうか。平等だとか、そんなもののことを、考えさせられる、こんな場所に。足元に、友の無惨な死体が、見えていた。

「それで、親父さん。一つ欲しいモンがあるんだが」

「はいはい、なんでしょう」

(……おっと、そろそろか)

ベルンハルトは一つ頭を振り、なんでもない風を装う。

「連れが、少し不眠症に悩んでてなァ。おーい」

呼ばれて棚の向こうへ出て行けば、レジカウンターの、店主らしき六十前後の男が、「おやあ」と目を丸くした。

「外国人さんかい」

「そう、それでよ。強力な睡眠薬が欲しいんだが、あるか?」

「そうだねえ……これとかどうです」

何箱か、店主が薬を出す。だが、どれも知った名前の薬で、効かないこともまた知っているものばかりであった。

「……もっと強いものだ。どんな悪夢も、見なくなるような」

「だとさ」

「うーん、これ以上ってなると、もうお医者さんに行った方がいいですよ」

「それはつまり、ない、ということか?」

「そうなっちゃいますねえ」

やはり、所詮餌を釣るための餌に過ぎないか。僅かな怒りにも似た感情が、ベルンハルトを揺さぶる。失望したとでも言うのだろうか、まさか。こんなあからさまなものに期待をしたつもりなどない。

「そんなら仕方ねェな。一応、それだけ買っとくよ。ありがとな、親父さん」

デュランが出された睡眠薬をいくつか買う。「いっぺんに沢山飲んだりしちゃだめですよ」と言う店主の注意。

「親切にありがとよ」

「いえいえとんでもない。お買い上げありがとうございます」

そうして去る間際、デュランが振り向いて、告げる。

「そう言やァ、此処ならどんな“欲しいモノ”でも手に入るって聞いてたんだが……見当たらねェのは残念だ」

店主の動きが、凍った。

「……ま、今は手持ちの金、足りなさそうなンだけどなァ」

笑うデュランに――店主が、ゆるゆると表情を崩す。営業用の笑顔から、探るようなものへ。

「――お客さんは、難しいでしょうねえ」

「へえ?」

「でも、そちらの方なら」

す、と、黒い目が、ベルンハルトへ向く。

「本当に眠りたいのでしたら――案内してもよろしいですよ」

ああ。

銃声が。断末魔が。砲撃が。

「……本当に、あるんだろうな?」

口からまろび出たのは、そんな言葉だった。

「ありますとも!」

店主が、嗤う。

「いかがでしょう?」

デュランに目配せをすると、男が、一つ小さく頷いた。

「彼と一緒でも?」

「構いませんが……お品をご案内できるのはあなただけになりますよ」

「構わん」

それより、とベルンハルトは、その青い目で、店主を見る。

「嘘なら、覚悟しておくことだ」

我がマッケンゼン家が屠った邪神は、一柱や二柱では無いぞ。

笑って言えば、店主もまた、哄笑を上げたのだった。

苦戦

🔵🔵🔴🔴🔴🔴

八坂・操

八坂・操

【SPD】

欲するのなら欲望までも♪ 『平等』な『市場』とはここにあり! 邪教の闇市いよいよ開幕♪ ホラー映画の題材としちゃ良い線いってるね♪

……人を呪わば穴二つ。殺しもすれば殺されもする。が、その総取りは仲介者のみ……気に入らないな、それは。

っと、操ちゃんびーくーる♪

とりあえず、『目立たない』ようお客さんに『変装』して潜入しよっか♪

売り手がいるなら買い手がいるのが世の常☆ 『コミュ力』で周りの店主に件の市場を聞き出してみよう♪

「此処なら『何でも』売ってくれると聞いたが……?」

吹っ掛けるのは無理難題。欲を以て接すれば、店主も自ずと道を指すだろう。

求めるのは遺恨の元凶。その邪教の……。

「『命』だ」

アンテロ・ヴィルスカ

アンテロ・ヴィルスカ

【SPD】アドリブ、絡みご自由に

真に強く願うものが無ければ客として見てはもらえないようだねぇ…

器物の俺には特に所有したいものも叶えたい願いもない、ならば地道に仕事をするだけだな。

市場全体が邪神教のテリトリー?

ならば、目立たないよう迷彩を施した外套を纏い、大きな通りは避けて予知に出て来た彼の骸を探す

彼がまだ死んでいないのなら…あればだが、その前の被害者の遺体でも構わない。

捲ったシャツの袖はきちんと手首で留め、その間に銀鎖を忍ばせようか

念動力を伝せてダウジングの要領で失せ物探し、より邪な気配を辿る

反応が有れば追跡、聞き耳を立て情報を仕入れよう

深追いはしない、情報共有も構わない

…が、タダではないよ?

ヴォルフガング・ディーツェ

ヴォルフガング・ディーツェ

【POW】

アドリブ・他者と絡み歓迎

ブラックマーケット、か。邪神はあの手この手で人を喰いものにしてくるね…

オレは「ネットでこの場所を知った復讐を望む客」側を演技し潜入

UCを起動、強化した【メカニック】【ハッキング】と高度情報体を用い噂を事前に検索。特に噂になっているエリアや店を狙って行動

【変装】で血色不良に見せ、服装も崩したモノを着用

辺りを落ち着きなく眺める振りで【聞き耳】【情報収集】し情報がないか確認しつつ目的地へ

表向きの商品を買い求めつつ【情報収集】

…ネットで見たんだ。ココは誰しも「平等」に「欲望」を叶えてくれる商品はあるんだって

ソレ、ホントか…?ならオレの全部を掛けても良い、教えてくれ…!

「欲するのなら欲望までも♪ 『平等』な『市場』とはここにあり!」

ご機嫌――今の八坂操を表現するのに、最も適切な語彙は、おそらくそれであったろう。少なくとも、表面上は。初夏の商店街は、存外客も少ない。しかし、タピオカを片手に白いワンピースでショッピングを楽しんでいる風情の操を注視する者は、どこにもいなかった。精々、「何かちょっとテンションの高い人がいるなあ」程度である。

「ふんふふーん♪」

鼻歌交じりに操はスマホを取り出して、一応他の猟兵から何かメッセージが来ていないかチェックする。確か、アンテロという猟兵が、裏から調べようとしていたっけ。だが、情報共有はタダではないと言っていた。

(でも、金銭が欲しいわけじゃないだろうな♪)

貸しを作りたい――のであろうと操は推測している。他でもない猟兵への『貸し』。それがどれほど価値のあるものか、それは操にもわかっている。タダではない、とだけ言って具体的に何を求めるわけでもないあたり、多分そういうことなのだろう。

それならば、こちらも大きな情報を手に入れるまでは何も聞かない方が良い。下手な貸し借りはしないでおくのが吉だ。スマホをスリープさせて、仕舞う。

それにしても。

(邪教の闇市いよいよ開幕♪ ホラー映画の題材としちゃ良い線いってるね♪)

「……人を呪わば穴二つ。殺しもすれば殺されもする」

急に表情を消して呟いた操の足元を、クーラーの冷気が這う。タピオカのパッケージを伝う結露が、ぽたり、と、市場のタイルを濡らした。予知に出てきた二人の男、そのどちらかに肩入れする気など、操にはない。どちらも何かを呪い、そして死んだだけである。『呪い』を、『呪術』を扱うものは、それが返されることを必ず肝に銘じておかねばならない。彼らはそれを知らないままに誰かを呪った。それで死んでも、それは所詮、呪詛返しの因果応報だ。だから、操は、どちらにも肩入れしない。

――が。

「……その総取りは仲介者のみ……気に入らないな、それは」

『呪い』を『呪術』にしておきながら――単なる『誰かが嫌い』だとか言う、ささやかな『誰もが持つもの』に『誰かを害するよう』手を加えておきながら、その報いを受けず、高みの見物を決め込んでいる者がいる。潰し合った結果だけを得る者がいる。

それが――操には気に入らない。

「……っと、操ちゃんびーくーる♪」

気が付けば、持っていたタピオカのパッケージが大きくたわみ、危うく中身が溢れそうになっていた。いつの間にか、力を込めてしまっていたらしい。誰かの飼い犬らしいトイプードルが、自転車に繋がれたまま、操を見て唸っていた。それにひらひらと手を振って、操は再び歩き出す。

(さてさて♪ 売り手がいるなら買い手がいるのが世の常☆)

タピオカを飲みながら、操は良さそうな店を探す。このタピオカを買ったお店で、この商店街が当の市場らしいとは聞けたものの、そんなの噂だよと一蹴されてしまったのであった。

(脅しても良かったかもね♪ でも、一軒目からことを荒立てるのも良くないか♪)

それに、店員がバイトなら、本当に何にも知らない可能性もあるし。というか、見たところで言うなら、間違いなくバイトだった。やっぱりそういうのは店主に聞かなきゃね☆ 日光に照らされた商店街をのんびり歩きつつ、操は弄しやすそうな店主はいないかと視線を走らせる。あそこはバイトが多いようだから、おそらく駄目だ。もっと小さめのお店がいい、できれば、店主が一人でやっているような。そうしたら、無理難題を吹っ掛ける。ただの無理難題では駄目だ、とびきり欲深く、彼らの手に余るようなものでなくては。そうして欲を以て接すれば、おそらく店主も自ずと道を指すだろう。

「……あれ?」

見れば、目の前を、藍色の髪をした猟兵が横切るところであった。顔色が悪いのは、おそらくメイクか何かをしているのだろう。となれば、その崩した服装も、落ち着きなく周囲を見る所作も、邪教徒の餌としての演技と言ったところか。転送された直後に、何やらやっているのを見た記憶がある。名前は確か、ヴォルフガング・ディーツェ、と言ったはずだ。

「おーい♪」

肩を震わせて、猟兵が振り向いた。

「なんだ……猟兵か」

「あっ、操ちゃんの名前を忘れてる感じだね♪」

「忘れてないよ。八坂操だよね」

「あれー☆ ほんとだ、覚えてる♪ ま、いいや♪ 良かったら一緒に行く?」

操の提案に、ヴォルフガングはいくらかの逡巡を挟んだ。これは断られるかな、と思ったところで、青年が口を開く。

「いいよ、一緒に行こう。丁度、めぼしい場所を見つけたところだったんだ」

「やったー!」

これは思わぬ僥倖。操は嬉々として、ヴォルフガングの隣に並んだのであった。

●

市場全体が邪神教のテリトリー。

となれば、目立った行動をするのはまずい。そう判断したアンテロは、迷彩を施した外套を纏い、商店街のできるだけ裏側を探るようにして情報を集めることにした。探るのは、被害者たちの遺体である。予知に出てきた若者の骸でも良いし、彼がまだ死んでいないのならば、それより以前の被害者たちの遺体を探せば良い。きちんと手首で留めた袖口から、忍ばせた銀鎖を垂らし、念動力を伝わせる。

(……何もないな)

動かぬ鎖をひとしきり見てから、アンテロは歩き出す。ダウンジングは便利だが、近付かねば反応が出ないというのが些か不便でもある。場所を変えるが、やはり反応はない。これは長くなるかもな、などと思いつつ、路地にも似た裏道を歩く。

――と、見知らぬ青年とぶつかったのは、そんな折の出来事であった。

「ああ、すまない」

「こ、こちらこそ――あぁ」

青年が、アンテロを見て目を丸くする。はて、こんな男と知り合いだったか。アンテロ同様転送されてきた猟兵の中にもいなかった顔だ。

「どうかしたかい?」

「あ――あんた、そこの従業員だろ? この『市場』の――関係者なのか?」

そこ、と言われて、アンテロは振り向く。なるほど、彼の背後には、閉店の札がかけられたバーがあった。今の彼は私服を着ており、確かに、バーテンダーと間違われてもおかしくはない格好だ。

「お、俺……俺……どうしても欲しいんだ……!!」

興奮した青年が、アンテロのベストを掴んで逃すまいとする。その手をそっと外しながら――ベストに皺をつけたくなかった――、アンテロは青年に問う。

「落ち着いて。話なら聞くよ」

というより、最初から話は聞くつもりであった。なぜなら、青年は先程確かに、『市場』の関係者なのかとアンテロに尋ねたからである。手首の銀鎖が、くるりと緩やかに回る。それが指し示すのは、彼が『被害者』、あるいは『被害者に繋がる何かを持っている』ということだった。

つまり彼こそ――この『市場』の客なのである。

「店は開けられないけれど、お茶でもどうぞ」

店を開けるも何も、彼の店ではないのだが。切羽詰まった様子の青年は、アンテロの言葉で安心したように体の力を抜き、大人しくついてくる。

そうして近くの喫茶店へ入り、青年に話を聞くに――彼こそが、予知の男であるようだった。動画を確認するかと言う青年の提案を丁重に辞退しながら、アンテロは考える。この青年は、どうやって、『欲望』を満たすものを売ってもらったのか? 何か符号でもあるのか。

「あ、あの……それで……」

吐き出してすっきりしたのか、出会った時よりも理性的な表情で、青年が黙り込んだアンテロに話しかける。

「ああ。君の話は、よくわかったよ。けれど、俺は君の求めるものを与えることはできない」

「そんな!」

「そもそも、ここに『そんなもの』はないんだ――申し訳ないけれど……」

青年が絶望したような顔をした。同時に、アンテロのスマートフォンが震える。「失礼」と断ってから、画面を見る。ポップしているのは、他の猟兵からのメッセージを示す通知だ。開けば、客の『選別』が行われたという情報。

――なるほど。

(真に強く願うものが無ければ客として見てはもらえないようだねぇ……)

この青年も、形は歪ながら、『強く願うもの』があったからこそ、あの予知の事件が起こったのだろう。けれど、アンテロにそんなものは……ない。

(器物の俺には特に所有したいものも叶えたい願いもない、ならば地道に仕事をするだけだな)

なお縋ろうとする青年を柔らかな口調で諭し、納得させ、喫茶店から送り出す。ここから先彼が再訪するかどうかは知らない。カウベルの音を聞きながら、ふ、と息を吐き出す男の前に、ローストビーフとレタスのサンドイッチが差し出され――念のため垂らしたままにしていた銀鎖が、突然暴れた。

驚き、顔を上げる。人のよさそうな店主が、アンテロの空いたカップに、コーヒーを注いでいた。なんだ、何に反応した? おそらくコーヒーではない。今の今まで動いていなかったのだから。銀鎖はまだ回っている。男の視線に気付いたらしい店主が、首を傾げてこちらを向いた。聞き耳を立て、周囲の音を拾う。店主が訝しげに、店の厨房へ入っていく――「あのお客さん、何か知ってるのかね」。話しているのは、奥方だろうか。女性の声だ。

「まさか! 今まで何か言われたことないじゃない」

「でも、さっき、『客』になりそうな子を逃がしていたよ」

「ただのお節介じゃないの――聞いてたけど、あの子はちょっとおかしくなってるみたいだったし」

「そうなのかね……」

アンテロは無言で、サンドイッチと、回る鎖を見る。

だから――おそらくそういうこと、なのだろう。

……深追いをするつもりはない。アンテロは表情を変えず立ち上がると、サンドイッチにもコーヒーにも触れず、伝票を手に、会計を済ませて喫茶店を出た。店主は何も言わなかったし、アンテロも何も言わなかった。だから、それで終わりだった。

(……さて)

情報共有、か。

とりあえず――先程情報をくれた猟兵たちには教えておこう。

そう考えて、男はスマートフォンを取り出したのであった。

●

「てかさ、聞いた? あそこで『欲しいもの』をお願いすると、叶えてくれるんだって」

「何それ、信憑性ゼロなんですけど」

聞き耳を立てるヴォルフガングの横を、学生服の少女たちが、そんなことを言い合いながら過ぎ去る。その会話は、男の目的地が、もうすぐ近いことを示していた。

『平等』に『欲望』を叶えてくれる。

(ブラックマーケット、か。邪神はあの手この手で人を喰いものにしてくるね……)

隣を歩く八坂操は、ぴょこぴょことした足取りでタピオカを飲んでいる。『ネットでこの場所を知った復讐を望む客』として潜入する予定であったヴォルフガングの『役柄』には少々似つかわしくないようにも思うが、無下にしても悪いし、何より有事の際に、一人より二人の方が心強いというのはあった。

(……それに、客も『選別』されるようだしね)

先程届いた、他の猟兵からの情報は、ヴォルフガングに保険を考えさせるに十分なものだった。彼の手段は、結局のところ『演技』である。心から望んでの言葉でないと相手が、何らかの手段で判断した場合――そこで追い返される可能性もあった。それどころか、その場で戦闘か何かに巻き込まれるかもしれない。

ならば――何か『欲望』をさらけ出せば、良いというのだろうか。

たとえば、失ったあの子たちを。

あの愛しい子たちを……もう一度この手にとでも?

(そんなこと、思うわけがない)

ヴォルフガングは、輪廻を信じている。否、それは正しくない。祈っている。愛しい子らが、今度こそ平穏な生を謳歌できることを。だから……彼らをもう一度この腕に抱くことを……良しとは、思わない。

そんな『欲望』なんて、彼は抱かない。

「――ねえねえヴォルフガングくん、ここじゃないかな☆」

「……あ」

少しぼんやりしていたらしい。操に言われて、ヴォルフガングは足を止める。目の前にあるのは、『占いの館はこちら』と書かれたA型看板と、地下への入り口であった。調律・機神の偏祝〈コード・デウスエクスマキナ〉を起動して強化したメカニックとハッキングで、高度情報体と操って引き出した情報。その中で、一際噂になっていたのが、この区画の、この店だったのである。尤も、場所柄の関係が強いだろうが。『占いの館』――だなんて。いかにも噂を広めてくれと言わんばかりである。きっと、カフェより何より、こういうものの方が、多分、みんな『好き』なのだから。

「じゃあ、入ろっか!」

「そうだね」

タピオカを飲み終わったらしい操が空のパッケージを振りつつ階段を下りていく。その後ろをついていくように、ヴォルフガングも下りる。

中は、赤紫の暗い照明に照らされて、なんとも不気味な雰囲気であった。案内人らしき男たちが、操からゴミとなったパッケージを恭しく受け取って、言葉少なに二人を中へと誘う。どうも、目がちかちかする場所だね。赤い天鵞絨のようなカーテンに仕切られた場所、そこに設置された椅子へ座りながら、ヴォルフガングはそんなことを思った。

占い師が出てくるのに、そう時間はかからなかった。若い女である。操が小声で「美人だね♪」と言った。

――さて、時間をかけても仕方ない。

ヴォルフガングの目的も、操の目的も、占ってもらうことではない。ならば、単刀直入に進めるべきであろう。

「……ネットで見たんだ」

「……何を、でしょう」

女が、派手なアイシャドウに彩られた黒い目を、男に向ける。

「ココは誰しも『平等』に『欲望』を叶えてくれるって……そういう商品を扱ってるんだって。ソレ、ホントか……?」

声を震わせて、テーブルに身を乗り出し、ヴォルフガングは絞り出したような声で、女に迫る。『客』だと女に認識されるように。

「ならオレの全部をかけても良い、教えてくれ……!」

頼む、と、ヴォルフガングは頭を垂れた。どうだ、騙せただろうか? これで良いか。

「……あなたの望みはわかりました。良いでしょう……」

ご案内いたします、と女は言った。それに顔を上げると、女は、次に操を見た。

「それで、そちらのあなたは? 彼の付き添いというわけでは……なさそうですね」

「んっ? 操ちゃん? そうだね♪ 操ちゃんも欲しいものあるよ☆」

言うやいなや、すぅ、と、操の雰囲気が変わる。立ち上がり、操が――ぞろりと長い髪をテーブルに這わせて、女を覗き込むように近付いた。

「此処なら『何でも』売ってくれると聞いたが……?」

「はい。『何でも』売りましょう。『平等』となるよう、『欲望』のままに」

「そうか」

操の瞳が、ぎょろ、と動いた。

「ならば、求めよう。遺恨の元凶。貴様ら邪教徒と、その後ろにいる――」

女は、動じない。

「邪神の『命』だ」

しん、と――水を打ったように場が静まり返って、それから――女が、爆発するように笑い始めた。ぞっとするような哄笑。

「良いでしょう! あなたも面白い! ご案内いたします、いたしますとも!」

女が、ヴォルフガングを再度見た。

「あなたの『欲望』が嘘だということは……わかっていますよ。それでも、その『胎』の中に『呑んでいる』のは……なんでしょうね?」

「それは、どういう――」

ヴォルフガングが言葉を紡ぎ終わるより先に、カーテンが落ちる。操共々それを振り払った時には、女は消えて、案内人の男たちだけが――二人を取り囲んでいた。

成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴

波狼・拓哉

波狼・拓哉

平等とか無理じゃない?というかオブリビオンとして復活してるのって平等としてどうなのかね?

さてさて……いや特に考える必要ないな。普通に客としていこう。

超常現象専門の探偵で曰く付きの品を色々探してるでいいか。嘘でもないしね?

探してる理由は…誰もしらないようなのは平等じゃないじゃん?なら探偵としてね…?とちょっと狂い入ってる感じで。別にそういう呪具探せて依頼でもないからこれも嘘ではないからね?…まあ、相手方にそういうのを見抜く何かあるとは限らんのだけど。

後は第六感で何かありそうな路地とかあるなら透明化して目立たたないように見に行くくらいかなー。他の猟兵の跡とかあると楽なんだけど。

(アドリブ絡み歓迎)

ロカジ・ミナイ

ロカジ・ミナイ

何でも売ってる?

……って事は、もしかして

何でも売れるって事だよねぇ

開店準備は整った

さてさて、どんなお客さんに逢えるんだろう

【WIZ】

僕はしがない薬屋です

アッチじゃ売れないお薬を持ってきました

売れ残り?失敗作?とんでもない

れっきとしたちゃんとしたお薬さ

何で薬屋なんてやってるかって?

そりゃあもう、お客さん、

アンタだけが痛い辛い思いしてるのが「不平等」だと思うからで

痛み止めなんてものがあるんだから当然、

あるよ、痛くする方の薬だって、起きる薬、

鉄分を減らす薬、水虫になる薬まで

この市場の売れ筋は、さてどんなものかな

さて。

商店街から伸びる路地、その一角にて薬箱を置き、露店を構えるロカジの近くには、不可視の『何か』――その気配がある。

(まあ……本命じゃないと思うけどね)

この『市場』の人間にしては、どうにも敵意が無さ過ぎるように思う。であれば、不可視となるようユーベルコードでも使った猟兵と言ったところだろうか。

「……誰だい?」

紫煙をくゆらせ、気配に向かって問いかける。不可視の『何か』は、どうやら驚いたようであった。

「……いつからバレてました?」

「さっき、アンタが近付いて、風の流れが変わった時から。足元のあたり、気付いてない? アンタのいるところ、ちょっとだけエアコンが吹いてるんだ」

「ああ……なるほど」

失敗したな。そんな呟きが聞こえて、一人の青年が姿を現す。仮面を外したその顔には、見覚えがあった。確か――波狼拓哉と言ったっけ。おそらく、店を構えるロカジが気になって来たのだろう。青年が、首を傾げた。

「何を売ってるんですか?」

「ん? 薬だよ」

何でも売っている『市場』――それは、言い換えれば『何でも売れる』ということだ。であれば、薬師であるロカジが選ぶ手段は一つであろう。

「もしかして、何か欲しいのかい?」

「そうですね……ああ、酔い止めでもあれば、一つ」

当たり障りのない選択である。ロカジは要望通り酔い止めを一つ出して、拓哉に売った。

「ありがとうございます」

拓哉が笑顔を浮かべて会釈をし、「お邪魔しました」と立ち去る。その後ろ姿を見送りながら、ロカジはまた煙管をふかした。空はよく晴れ、開店準備はすっかり整っている。

(さてさて、どんなお客さんに逢えるんだろう)

この市場の売れ筋は、さてどんなものかな。期待、あるいは懸念を胸に抱えながら、ロカジは、カン、と持参の灰皿に灰を落とす。

声をかけられたのは、そんな折のことであった。

「……あの」

知らぬ顔である。猟兵ではなく一般人だろう、とは容易に知れた。年の頃は、十代の半ばか。衣替えの白いセーラー服を着た、可愛らしい娘である。風に揺れる長い黒髪が、どこか妹を想起させると彼は思った。勿論、彼の妹の方が、もっとずっと美しいのだけれど。

「さっき……薬屋さんだって、聞いたんですけど」

先程の会話を聞かれていたらしい。ロカジは微笑んで、「そうですよ」と薬箱を抱えた。

「僕はしがない薬屋です」

「あの……でも、普通の薬屋さんじゃ……ないですよね。こんな、道端で……」

「いえいえ普通の薬屋ですよ。ただ――アッチじゃ売れないお薬を持ってきました」

「アッチ?」

「そう、アッチ」

にんまりと笑って答えれば、少女は困ったように眉根を寄せた。その、どこか嗜虐心を煽る表情に、ロカジは彼女がこの『市場』の客なのだと悟る。不幸な娘の顔だった――己の薄幸に悩む少女の、『いじましさ』とも言うべき匂いが、その容貌からは漂っている。

――『何でも売れる』。それはまったく、正しいのだろう。この子にそういうものを売るのは、少し嫌だな。女の子をいじめるなんて、全然主義じゃない。どうして最初のお客が、こんな女の子なんだ。もっと、いじけたオッサンとか、そういう奴なら良かったのに。そうは思えど、客は客。仕事は仕事だ。ロカジは内心を押し込めて、少女を見る。

「それって……売れ残り、とか、失敗作とかですか?」

「とんでもない。れっきとしたちゃんとしたお薬さ」

「それなのに、売れない?」

「そう、売れない。売ることができない。でもね、ここでは売ってあげられる」

「な、なんで……」

「そりゃあもう」紫煙が揺らいで、ロカジと少女の間を滑る。「お客さん、アンタだけが痛い辛い思いしてるのが『不平等』だと思うからで」

商店街の喧騒が、遠く聞こえていた。少女の黒い瞳が、恐怖を湛えて男を見る。不平等、と、その桜色の唇が、僅かに震えた。

「『平等』に……『何でも』売ってくれるって……」

ほんとに。そんなまさか。少女が混乱したように、ぼそぼそと呟く。

「どういう、ものが……あるんですか」

「そうだねぇ……お客さんは、痛み止めを使ったことがあるかい?」

こくりと少女が小さく頷く。

「それなら話は早い。痛み止めなんてものがあるんだから当然、あるよ、痛くする方の薬だって」

起きる薬、鉄分を減らす薬、水虫になる薬まで。言って、薬箱からいくつか薬を広げて見せれば、少女が目を丸くした。

「さて、アンタはどちらがご入用で?」

「……わ、わから、ない……」

少女が俯いて、長い髪がするりと肩から落ちる。セーラー服から覗く肩口、そこに見えるのは、丸く小さく焼けた皮膚。ロカジはふいと煙管を置いて、少女に近付いた。少女が驚いたように、身を竦ませる。

ああ――だめだ。

だめだ、だめだ。こんなのはだめだ。

「お嬢ちゃん、痛いのかい」

少女は何も言わない。男は薬箱から一つ軟膏を取り出して、差し出した。ドクダミの花が描かれた白く可愛らしいケースに、少女の警戒が薄れたようだった。恐れるように、震える指を少女が伸ばす。

「火傷の薬だよ。使うといい」

しなやかな指である。幼い、未熟な。少女が、ケースを手に取った。

「……ねえ。どんな薬が、欲しいんだい」

ロカジが問う。少女はやはり、答えない。エアコンの室外機から、陽炎が立っていた。

「――おいおい、ニイさん、困るなぁ」

その声は突如、『上から降ってきた』。

見上げれば、ロカジが背にするビルの窓、そこから、一人の男が身を乗り出していた。手には、煙草を持っている。それを見た少女が、轢かれかけた子猫のように飛び上がり、小さな悲鳴と共に走り去った。この場合は、逃げてもらった方が多分正解だ、とロカジは思う。

「なんだい、アンタ」

「そりゃ、こっちの台詞さ」

勝手に商売されちゃ困る、と男は言って、煙を吐いた。

「『兎』の餌にでもされてぇのか?」

「……できるものなら」

ロカジが口角を吊り上げて嘲笑を作れば――男もまた、嗤ったのであった。

●

……尾けられてるな。

拓哉は何でもない風で商店街を歩きながら、背後を歩く存在について思考を巡らす。どうするか。猟兵ではないだろう、おそらく。猟兵なら声をかけてくれればいいのだし。いや、透明化でロカジを見に行った拓哉が言えた義理でもないのだが。そう考えると、背後にいるのが猟兵という可能性も、無くはないのかもしれなかった。

(迎え撃ってもいいけど、敵だった時面倒なんだよね)

まだ俺何もしていないんだけどなあ、と不思議に思えど、事実として何者かに尾行されているのだから仕方ない。なんだか今日はどうにもツいていないな、と拓哉は思った。第六感に従って赴いた先では、猟兵こそいたものの、偽正・非実恐怖〈ドレッド・シナスタジア〉を看破されるし――尤もあれは拓哉のミスだったが――、あまり良い調子とはいかないようだ。

(……撒くか)

背中をつけ回されるのは、相手がどんな者であれ、気分の良いものではない。拓哉は背後の何者かの視線を切るように、人の波に乗る。そのまま、偽正・非実恐怖を再度使用して、目立たないよう近くの骨董品店らしき店の扉の裏へ滑り込めば、拓哉を尾行していた者が、慌てたように外を走って行くのがわかった。どうやら、今回は見破られなかったらしい。これでしばらくは問題ないだろう。

と、同時に、スマホに連絡が入る。内容は、客の『選別』についてであった。そのメッセージに、ふむ、と拓哉は一瞬だけ考えてみて――すぐにやめた。選別があろうとなかろうと、特に難しく考える必要はない。普通に客として行動する、当初の予定通りである。丁度、入った店も、『曰く付き』に詳しそうな骨董品店だ。店の片隅で仮面を外し、透明化を解除して、拓哉は店の奥へと足を踏み入れた。

「……ごめんくださーい」

どうも、骨董のみならず、古書の類も扱っているらしい。奥へ進むにつれ、壺やら置物やら棚やらに混ざって、本が場所を占め始める。茶色く焼けたものもあれば、比較的綺麗なものもあり、ジャンルは雑多のようだ。面白い店を見つけたな。そんなことを思う。

しかし、それにしても。

(……平等、ねえ?)

和綴じの本を手に取って、表題を読んだりしてみながら、拓哉は邪神の掲げる『平等』なるものについて思いを馳せてみる。

(平等とか無理じゃない? というかオブリビオンとして復活してるのって、平等としてどうなのかね?)

自分だけ屠られた過去を覆して蘇っておきながら、『平等』とは、これ如何に。おかしな話ではないか。平等を声高に叫びながら、自分は道理の外にいる。歪だ。ここにある本たちですら、劣化の具合に差があるというのに。拓哉は本を元の場所に返して、店の中を歩く。

ところで、店主はいずこか。大分奥まで入ったと思うが、相も変わらず古物ばかりで、人の気配がない。

「すみません、どなたかいらっしゃいますか?」

最奥の、レジカウンターと思しき場所に辿り着き、拓哉は再び呼びかける。一拍、二拍。三拍目の空白があって、ようやく、しわがれた声が返ってきた。

「……なんだね」

不満げな様子で現れたのは、白髪の、痩せた老人であった。裏手に居住空間があるのか、老人が現れた方から、テレビの音が聞こえてきていた。

「もしかして、お休みでしたか?」

「休みというわけじゃあないが、働く気もなかった」

それを世間では休みと言うのでは。老人が、カウンターに置かれていた椅子の埃を払って、座る。なんだか普通そうな人だな、というのが拓哉の抱いた印象であった。闇市だとか言われる商店街には、あまり似つかわしくない。

「それで、何か用があるんか。あんた、なんだね」

「俺は探偵です」

それも超常現象専門の――と続ければ、老人の、白く薄い眉が、僅かに動いた。

「超常現象、ってえと、オカルトか」

「ええ。それで……曰く付きの品を色々探していまして」

嘘ではない。事実として、拓哉はこの『市場』で売られている、『曰く』のついた物を探している。笑顔で言えば、老人が、胡散臭い、と唸った。

「なんでそんなもん探しとるんだ。それも、この商店街なんぞへ。仕事か?」

「仕事、というわけではないんですが……」これも嘘ではない。そういう呪具を探せという依頼は、別に受けていないのだから。

(まあ、この人にそういうのを見抜く何かがあるとは限らんのだけど)

それでも、潰せる不安は潰しておく。下手に嘘を吐いて、追い返されてはかなわない。

「一銭にもならんのに来たんか?」

呆れたような老人に、拓哉は笑った。

「いやね――誰も知らないようなのは、『平等』じゃないでしょう?」

平等、という言葉を聞いた老人の眼光が鋭くなる。ああ、やっぱり面白い店だ。この老人は、多分、少しも狂っていないのに。

「『平等』を掲げるなら、誰もが『平等』に知ることができるようにならなくちゃ。だから俺は、探偵として、ここの『品』を――探しているんですよ」

狂った『市場』の片棒を、担がされている。

(だから、平等じゃないって言うんだよ)

「……あんた、」

既に随分おかしくなっとるな。老人の言。拓哉は笑うばかりである。否定しても肯定しても、意味がない。

「そらぁ、『客』として来たってことでいいんか」

「お爺さんから見て、俺が『客』に見えるなら」

また、何拍かの空白。

やがて老爺が口にしたのは、「案内してやる」という言葉であった。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

クロム・ハクト

クロム・ハクト

【SPD】

聞き耳や野生の勘で客の候補らしき人物(あるいは猟兵)に目をつけ追う。

こういう場所だと隠れすぎるのも目立つだろう。

忍び歩くよりはまともな品とやらを物色しに来た客の体を取りつつ動いてみるさ。

強い欲望、願い、自分の事を覚えてない俺にはないものだ。

出来るのは夢を守ることくらい、そう思ったことはあるけどな。(猟兵活動後)

でもこんな我欲の発露は守るものじゃない。止めるまでだ。

欲望(需要)を使って次の欲望(需要)を産む。

自分が損をしないやり方はある意味商人らしいかもな。

アドリブOK

レッグ・ワート

レッグ・ワート

人数や内容絞っても平等何て難しい事よくチャレンジするわ。即物でごたつかせて終点で生体商品出来るようなのは仕様か?

先ずは迷彩起こしたドローン低空で飛ばして客層の風体や顔色諸々情報収集。ぽしゃったらその辺りで聞き込みでもしようか。もし判断力がやばそうな顔つきの奴がいたら探し物か声かけて、じっくり系の手段提案するなり救助活動といく。調べ物の約束とかでもいいしな。付き合うよ。一応防具改造値以下の各耐性を呪詛耐性に合算変換しとく。

ほら生体よく言うだろ、生きる事は戦いだって。だから俺の仕事の邪魔されると困る。只でさえ手足りないのに。そういや商店側は売りや仲介専門か、それとも前に誰かのを買いでもしたのかね。

――しまった、見失った。

慌てて追いかけ、探してみるも、やはり前を歩いていた猟兵の姿はない。クロムは一つため息を吐いて、足を止める。これは多分、相手に尾行を気取られてしまったのだろう。

こうなってしまえば仕方がない。猟兵を諦めて、クロムは他の『客』の候補らしき人物を探すべく歩き出した。聞き耳を立て、情報を逃さないようにしながら、周囲の店に目をやったりして、ショッピングに来た客を装う。忍び歩いたり、妙に隠れようとしたりはしない。こういう場所では隠れすぎるのも目立つだろうという判断によるものであったが、今のところは成功しているようである。

(……それにしても、色数の多い世界だ)

以前電車に乗った時に見たこの世界は、穏やかな緑が続く田園風景だったけれど、今回はそれよりずっと色が多い。例えば青果店の、香り立つオレンジ――値札には『夏みかん』と書かれていた――や、赤く熟れて綺麗に詰められたさくらんぼが、太陽に照らされて輝く様などは、ダークセイヴァーに暮らすクロムの目にはやはり珍しかった。複雑な幾何学模様で織られた布も、着飾って立つ服屋の人形も、透明なカップに入って売られる飲み物も、目が回るほどの色彩でそこにある。そう言えば、以前廃遊園地で戦ったことがあった。あそこは、どんな風景だったろうか。

歩くクロムの耳に入ってくるのは、取り留めもない会話ばかりである。あそこのご飯が美味しかった。どこの服が可愛い。明日も学校や仕事があって嫌だ。もしかすると、今日はもう、『客』などいないのかもしれない。そんなことも思う。猟兵としての任務のことを考えると困ったものであったが、それはきっと、良い事に分類されるのだろうなとクロムは思った。

――身を亡ぼしてまで叶えたい『欲望』とは、一体どんなものなのだろう。

強い欲望や願い。どちらも、自分の事を覚えていないクロムにはないものだ。だから、それがどんな温度で心を焼くのか、彼は知らない。どれほど飢えさせるものなのか知らない。その渇きを知らない。それは欠落なのだと思う。そんな彼に、この『市場』を利用しようと思う者たちの感情は、多分……本当のところでは、わからないのだろう。出来ることすら、本当はないのかもしれなかった。

(出来るのは夢を守ることくらい……そう思ったことはあるけどな)

思い出すのは宇宙船の展望台。そのアトラクションで、彼は煌めく夢を見た。それに手を伸ばす人たちを。夢を描くのも、手に入れるのも、それを願った人だけのものだ。おそらくそれを知ったから、彼は――猟兵クロム・ハクトは、多分、誰かの夢を守ろうと思ったのだ。

(でも、ここにあるのは、ただの我欲だ)

人によっては、ここへ縋る『欲望』もまた、夢なのだと称するのかもしれない。描き、願い、手に入れんとする、その『欲』は、夢と何が違うのかと。

けれど、クロムは、それを否定する。

誰かを傷つけ、何もかも壊してしまうその欲望を。

(こんな我欲の発露は、守るものじゃない)

ならば止めるまでだ。

……と言っても。

(『客』候補になりそうな人物が見つからないのが問題なんだけどな……)

こうなると、先程猟兵を見失ってしまったのが痛い。声でもかけておけばよかったか、とクロムは再び小さくため息を吐きかけ――その耳に、機械の駆動音を捉えて顔を上げた。聞き耳を立てていなければ気付かなかっただろう僅かな音。場所は雑踏の頭上、音の響きから考えて、動いている。どこだ、どれだ。クロムは視線を素早く走らせ、音の出元を探す。だが、どこにもない。

――迷彩か。

それなら耳と勘に頼るだけである。音に集中し、神経を研ぎ澄ます。人のざわめき。商店街の外で響く車の音。電子音で流れるメロディ。それらをかき分け、駆動音だけを辿る。

(……そこか)

顔を向けた先には、何もない。だが、よくよく目を凝らせば――僅かに何かが飛んでいるのがわかった。動きを見るに、何かを探しているらしい。なんだ、何を探してる? それを追うように、クロムは歩き出す。猟兵のものだろうか。それとも。

そんなことを考えながら歩いていたから――彼は、その接近に気付かなかった。

「……悪い。それ、俺のなんだわ」

「――っ!」

驚いて振り向くと、見上げるほどに大きなウォーマシン。転送された時に、一度見たようにも思う――すぐ行動に移ってしまったので、会話はしなかったのだが。

「あー、驚かせてすまん。転送されてきた時に一回会ったっけな。俺はレッグ・ワート。レグでいい」

「……あんたのだったのか」

「そう。なんか、悪いな。邪魔した」

「いや、俺こそ」

どうやら、頭上を飛んでいた何かは、目の前の猟兵、レグのものだったらしい。探査か何かをさせていたのだろう。どうも今日は運が悪いな、と思いつつ、クロムは己も名乗る。

「俺はクロム・ハクトだ」

「よろしく。クロムと呼んでも?」

「ああ」

頷いて、差し出された手と握手をする。

「良かったら、一緒に行動するか?」

あんたも『客』を探してるようだし、協力しないか。レグのそんな提案に、クロムは少し考え――それから口を開いた。

「こちらこそ、よろしく頼む」

●

平等。

(……人数や内容絞っても平等何て難しい事、よくチャレンジするわ)

生体ならこういう時、ため息でも吐くのだろうか。レグにはよくわからない。抱いている思考としては、呆れと言うのが近いのかもしれなかった。即物でごたつかせて、終点で生体商品が出来るようなのは仕様なのか。

(ま――いずれにせよ、ろくでもないってことだけは理解できるな)

そして、『逃がす』べき対象がおそらく存在していることも。

「一応、客の話とかを聞く分には、特におかしなことはなかったんだけど」

「俺もさっき一巡した感じだと、何にもなかったんだよな」

であれば、地道な聞き込みに移る他あるまい。再度ドローンを飛ばして客層の風体や顔色諸々の情報を再収集して確認しつつ、少年と連れ立って商店街を歩く。念のため、既に対外フィルムの各耐性は力学互換フィルムによって呪詛耐性に合算変換済みだ。

「聞き込みって言っても、何をするんだ?」

「そうだな……適当に店とか覗いて、判断力がやばそうな顔つきの奴を探すかね」

「わかった」

そうと決まれば行動あるのみ。少年と共に、レグは手近な店に入る。どうやら、映像媒体のレンタルショップであるらしい。

「こういう場所は……初めてだな。何を売ってるんだ?」

「娯楽用の映像媒体っぽいぜ。売ってるっていうか、貸してる店だな。仕組みは……店員にでも聞いた方がいい」

「なるほど」

納得したらしいクロムと並んで、棚の間の客を覗いていく。どれも、普通の客のようである。外れかね、と判断しかけて、レグはふと、店の奥の、布がかかったコーナーを見つける。どうやら、成人生体向けの映像を扱った区画であるようだ。

それを見つけたレグが最初考えたことは、「クロムって何歳だろうな」だった。年齢が足りなければ自分が一人で見に行かなければならない。次に思い浮かんだことは、そういや商店側は売りや仲介専門なのかね、ということだった。商店側で、何か買ったことはあったのだろうか、と思ったのだった。

だから最後に――その思考へ至ったのは、当然の帰結であったとも言える。

(――そうか)

予知では何と言っていたか。恋人の動画。映像媒体。

……何のために『動画を撮った』のだ?

ここは『市場』だ。

売買の『場』なのだ。

(……つっても、商品として陳列してる可能性は低いな)

そんなものをパッケージングして置いていたら目立つだろう。ならばどう『売る』のか。レグはしばし黙考してみて――店員を見てみることに決めた。そう言えば、『客』と聞いていたので、店員には注意を払っていなかったことに気付いたのだ。店内へ媒体を戻している店員たちは客と一緒に一応確認しているから、残りはレジか。見れば、店員は何かモニターを見ながら作業をしているらしい。それと向き合う形で、客が一人立っている。こいつはさっきまでいなかったな。新しく入店してきたのか。客が身じろいで、横顔が見える。差し出している映像媒体も。

あ、こいつだわ、とレグは思った。明らかに異様な興奮状態。印刷などのないディスク。なんというか――『かなりやばい』。となると店員の方は売人なのか。さて自分は何をすべきか。否、すべきことは決まっている。ここで問うべきは、『何から優先していくか』だ。客を見る。この生体に対する救助手段は、どれが適切か。探し物かと声をかける。ノーだ。店員がいる以上、部外者の自分が取るべき手段ではない。ではどうするか。

考えながらふとクロムを見れば、少年もまた、鋭い目つきで客を見ている。彼も気付いたらしい。

「多分あれだな」

「……動画を、貸し出してるってことか?」

「まあ、十中八九そういうこったろう」

「……欲望を使って次の欲望を産む。需要で需要を産むっていう、自分が損をしないやり方はある意味商人らしいかもな」

「確かに」

「それで、どうするんだ?」

「店員の対処を頼むわ。客が離れたら俺が追う。それを見咎めないようにして欲しい」

「わかった」

そこで、客が離れる。それを見て算段通りに動こうとし――レグは、動くのを止めた。クロムもまた同様である。理由は簡単だ。

「困ります、お客様」

レジカウンターから出てきた店員が、先んじて二人の前に立ちはだかったからである。

「邪魔はしないでいただきたい。これは正当な取引なのですから」

「与えるだけ与えてごたつかせといて、最後は商品にするようなのが?」

「それは言いがかりです。臓器などは欲しがる人も多いですから、そうなることも多いというだけで、最初から商品にするつもりで動くわけではありません。私達の目的はそこにはない」

「そうか」

仕様ではないのか。

「じゃあ、不幸な事故とでも言いたいのか?」

これはクロムである。「そうですね。欲深い者の末路とでも言うべきかもしれません」と店員が答えて、「どうしても自分たちのせいとは言わないんだな」と少年が平坦な声で言った。

「……まあ、誰のせいでもいいんだが」

レグが言うと、店員が意外そうに彼を見た。

「ほら生体よく言うだろ、生きる事は戦いだって」

「言いますね」

「俺の戦場も、そこなんだよ。生かすために戦ってるんだ。だから、俺の仕事の邪魔されると困る」

只でさえ手足りないのに。

ぼやくようにそう告げれば、店員が、不思議なものを見たとでも言うような顔で、レグを眺めた。

「生かすために?」

「そうだ。そちらさんが止めなけりゃ、俺はさっきの客を救助しに行こうと思ってた」

それを聞いた店員が――レグには理解しづらい表情をする。

「お客様には、あれが救いようのあるものだと――そう見えたんですね」

「そりゃあ、どんなやつでも生きてりゃ救いようはあるだろ。話を聞いたり、手段を提案したり、手伝いをしたり。調べ物の約束だっていい。付き合うよ。こんなところで変な動画を取引して、死ぬかもしれないことに足突っ込まないよう、やってやれることは色々ある」

「なるほど、そうですか、なるほど」

店員は頷くばかりである。彼が何を考えているのか、レグにはわからない。

「まさか、そちらの男の子も?」

「……俺は、ただこんな『市場』なんてものはない方がいいと思うだけだ」

そうですか、と店員が答えて、「あなたたちは本来『お客様』足りえないのでしょうけれど」と続ける。

「どうせですから、『兎』に会って行ってみたらいいでしょう」

呼んで差し上げます――店員はそう言って、携帯電話を取り出したのであった。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

第2章 集団戦

『欲望教のバニーガール』

|

POW : 貴方の欲望、開放しませんか?

質問と共に【対象の抑え込んだ欲望を引きずり出す腕】を放ち、命中した対象が真実を言えば解除、それ以外はダメージ。簡単な質問ほど威力上昇。

SPD : その欲望を満たすモノはこちらにごさいますよ?

いま戦っている対象に有効な【対象の欲望を満たすモノ(生物非生物不問)】(形状は毎回変わる)が召喚される。使い方を理解できれば強い。

WIZ : あなたの素敵な欲望を少しいただきますね?

【相手の抑え込んでいる欲望】の感情を爆発させる事により、感情の強さに比例して、自身の身体サイズと戦闘能力が増大する。

イラスト:まつもとけーた

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

|

種別『集団戦』のルール

記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

昼を過ぎた商店街。その中にある一つの小さなビル、その地下に、猟兵たちは案内されていた。ある程度の広さはあるようだったが、打ちっ放しの天井は低く、いくつか裸の照明があるだけで、窓もなく薄暗い。しかも倉庫になっているのか、天井近くまで積まれた荷物が、数多く置かれており視界も悪かった。戦うとなれば、これを考慮しなければならないだろう。

案内した店員たちと言えば、皆、一様に奥の方へ固まって、猟兵たちを見ていた。そこにあるのは、敵意だけではない。好意、あるいは憐れみ。その他の形容しがたい感情が、店員たちからは感じられる。彼らの後ろにあるのは、もう一段階地下への入り口だろうか。何かがあるのはわかるが、近寄ってみないことにはわからない。右手には、荷物の影に隠れて扉が一つ。控室と書かれている。すぐに見つけられるめぼしいものと言えば、それくらいか。

あら――と、可愛らしい声が響いたのは、猟兵たちがそのように地下の観察を一通り終えて、すぐのことであった。

「こんなに、知らない方が沢山」

「喜ばしいことですね。千客万来です」

無骨な空間に似つかわしくない声と共に、ぴょこ、と、可愛らしい動きで、右手の扉から少女が何人も出てくる。どうやらあの部屋は彼女らの控室であるらしかった。

「呼ばれたから参りましたが、どうしましょう?」

「確か、お客様がいらっしゃると伺いましたが?」

「では、その方とはお話しましょう。それ以外の方は?」

「それ以外、なんていらっしゃらないのでは?」

「だって『欲望』はいくらでもあるはずですもの」

年齢は、十代の前半と言ったところだろうか。皆一様に、兎耳を頭部に備えている。少女たちは、己らの前に連れてこられた猟兵たちを見て、微笑みながら、子供のような高い声で喋り続けていた。

「ご案内は何名様かしら?」

「何名様でもよろしいではないですか」

「いえいえ、わたくし共が至らなければ申し訳ございませんわ」

「こんなに沢山のお客様をお相手するのは初めてですもの」

「ええと、なんだったかしら?」

「まずはお薬です、眠れるつよぅいお薬」

「そうでしたね。それから、復讐でしたかしら? あら、それは嘘だったかしら」

「神様の命も」

「この場所を周知するというお望みもあったはずですね」

「なんて欲深い!」

踊るように、少女たちが猟兵に近付いてくる。店員たちは、そんな少女たちを見るだけだ。

「この『市場』で、お店を開いた方も」

「他のお客様を助けようとなさった方々も幾人かいらっしゃいましたね」

「実際にお客様を逃がした方も。喫茶店でお話を聞いてあげたとか」

「ああ、なんて素敵!」

蕩けたような表情で手を合わせ、陶然と少女たちが猟兵たちへ視線を向ける。それに合わせて、ぞわり、と少女の頭部に備わった兎耳が――人の腕へと変形した。

「素晴らしい方たち」

「よろしければ皆様」

貴方の欲望、開放しませんか?

そして少女たちが、うふふ、と嗤った。

ベルンハルト・マッケンゼン

ベルンハルト・マッケンゼン

アドリブ、他参加者との絡み大歓迎

【POW】

私の欲望? よくぞ訊いてくれた!

私が最も欲しいのは……もちろん、美味しいお酒だ!

さぁ、さっさと解除しろ! え? 違う? それは全然抑え込んでいないって? ……くそッ!

……あぁ、そうそう。そうだった。実は今まで隠していたんだが、私は……

貴女みたいな可愛いバニーちゃんと、一度付き合ってみたかったん、だ!

(ユベコのEisernen Handを最大攻撃力で使用)

我が名はベルンハルト。ぐっすり眠りたい? すまない、アレは嘘だ。

いくら私でも、神様に期待するほど酔いどれてはいないから、な。今は、まだ。フッ…

(再びスキットルを呷ってニヤリと笑い、一つウィンクした)

波狼・拓哉

波狼・拓哉

なにかされる前にミミック掴んで投擲。・・・いや、馬鹿正直に話聞く必要なくない?あ、化け焦がせー。一般人達に被害がいないようには注意しておこうかな。あ、猟兵は気合いで避けてね!注意喚起はしとくけど。

自分は衝撃波込めた弾で牽制撃ちしつつ、サポートに。出てきた欲望を満たすものとか撃っとこうかな。

しかし欲望ね・・・狂ってるのからなのか元からなのか自分には特にないなあ。過去も未来にも特に期待とかないから現状で足掻き続けるだけだし・・・それが成功するかしないかは別としてね。

(アドリブ絡み歓迎)

ロカジ・ミナイ

ロカジ・ミナイ

ああ、そうさ

お金が欲しい、「作品」に価値が欲しい

だから店を開いたのさ

ココではそれが出来るって聞いたから

でもね、お金も価値も、あり過ぎるととっても怖いんだ

僕の事実は、お嬢ちゃんを前に口にするのは憚られる

でも仕方ないね、「××××××」

そのお洒落な耳はあまりにも有能だから、僕の囁き声が届いてしまうのだろうか

君たちは色んなお話を知ってそうだし、

聞くに耐えないなんて事はないだろうけども

ちょいと恥ずかしいんだよ

背中の長刀をぬらりと抜いて

頭に生えた手と手をザクッと二手に分けて

「差し伸べられる手は

両手だとマザーみたいでありがたくて

片手だと病んだあの子みたいで重い」

行儀よく手を合わせてお辞儀する

お招き有難う

「こういう時、やることなんて一つだよね」

地下へ入るなりそう言ったのは、波狼拓哉だった――と思う。少なくとも、ベルンハルトの耳にはそう聞こえたし、次に聞こえた「猟兵は各自気合で避けてね!」という朗らかな声もおそらく、拓哉だったはずだ。言うやいなや、青年が、どこからともなく取り出した箱型の何かを掴み、兎目掛けて勢いよく投擲した。ベルンハルトの視界の中で、箱が宙を回転して飛んでいく。兎が、興味深そうにそれを見ていた。少女らの一部は、あらかわいい、だなんて口にして、呑気なものだった。

だが、ベルンハルトの直感が下した判断は、違った。

――これは、多分、まずい。

急いで青年から距離を取り、グレネードランチャーを抱えたまま、積み重ねられた荷物の影に飛び込む。他の猟兵のことを気にする余裕はない。間髪入れず、化け焦がせー、と、場面に似つかわしくない、どこかのんびりとした声がして――

倉庫が烈火に包まれた。

盾にしていた荷物が炎に舐められて燃え、ベルンハルトは迅速にその場を離れる。倉庫の中は最早地獄のような様相であった。方々で火柱と化した荷物が煌々と燃えており、作動したスプリンクラーが、それを消火していく。UDC組織が手配してくれているだろうから大事にはならないのだろうが、それにしても正気の沙汰ではない。見れば、兎が二人ほど、炎に巻かれて倒れていた。もしかすると、先程可愛いと箱を見ていた兎たちかもしれない。彼にはわからないが。

「――無茶苦茶過ぎるッ!」

思わず叫んでしまったのも、許されてしかるべきだとベルンハルトは思った。だが、非難したいわけではない。どちらかというと、この『イカレた』光景が、愉快なのだった。ずぶ濡れになった拓哉は、からからと笑っている。

「いやあ、思ったよりよく燃えましたね」

「ああ、随分燃えた」

店員たちはと言えば、どうやら全員無事のようだ。あんなことをしておきながら、一応注意はしていたらしい。

「ハッハッハ! お兄さん、とんでもなくイカレてるねえ!」

そう笑顔で言ったのは、ロカジ・ミナイである。無傷なのは、ベルンハルト同様荷物の影あたりにでも隠れたのだろう。見れば、他の猟兵たちも全員無事なようだ。

「褒めても何も出ませんよ」

「その返事、益々イカレてる。酔い止めよりいい薬があったんじゃないかい?」

「でも、汎用性が高いじゃないですか。酔い止め」

どうもネジのトんだ会話である。戦場の酩酊は酒要らずだな、と思いながら、ベルンハルトは、こういう戦場も悪くないと思ってしまう自分も――とっくにネジが外れているのだろうと笑った。

「あらあら。お客様、乱暴ですね」

ぴょこぴょこと、スプリンクラーの豪雨の中を歩いてくるのは、少女たちだ。燃えた同類など意にも介さず、平然と飛び越えてやってくる。ベルンハルトたちの方へ向かってくるのは、二人だ。

「一人少ないか」

「そうだねえ」

「あ、俺サポートに回りますよ」

さっきので二人潰せましたし、と拓哉が爽やかに、玩具にしか見えないカラフルな銃をくるりと指で回して、手の中に収める。

「それは助かる」

「ま、何事も予想外はつきものだしね。でもこっちはあんまり気を回さなくていいよ」

「了解です」

それじゃあ――と言えば、水が尽きたらしいスプリンクラーが丁度沈黙する。火の消えた倉庫は、いくつか照明が壊れたらしく、先程までよりも一層暗い。直後、ロカジの方へ兎の一人が跳んで、それを受けたロカジが戦闘を開始した。拓哉もまた、サポートへ回るべく、ベルンハルトやロカジの邪魔にならない位置まで移動する。

そうして残るは、兎と対峙する、己のみだ。

「あら、素敵なお客様」

「やあ、可愛らしいお嬢さん。ご機嫌はいかがかな」

「うふふ。お気遣いありがとうございます。とってもよろしいですわ」

雨上がりのような倉庫の床が、少女の兎足を模した靴で、ぴしゃぴしゃと音を立てる。

「確か、眠れるお薬をお求めになった方でしたわね」

「フッ、そんなこともあったか」

「隠さなくても良いのですよ――」

兎が、一足飛びに、ベルンハルトとの距離を詰めた。避ける間もない。兎の頭部から生えた腕が、男の腕を掴む。その剛力に顔を顰めそうになるが、何とか耐えた。そんな、『格好のつかないこと』がどうして出来ようか!

「――さあ、貴方の欲望、開放しませんか?」

「……私の欲望?」

間近に迫った少女の赤い瞳を見ながら、ベルンハルトは悠然と笑った。

「よくぞ訊いてくれた! 私が最も欲しいのは……」

銃声と、何かが弾ける音が響く。これは現か幻か。戦場にいる間は、区別がつかない。酔いが、境界を鈍麻させていく。

「……もちろん、美味しいお酒だ!」

――少女の微笑みが、ほんのちょっぴり強張ったように見えたのは、気のせいだろうか。

「さぁ、さっさと解除し――っぐ!」

みしり、と、肩が軋んだ。呻いてしまったことに内心で毒づきながら、「なぜだ!」とベルンハルトはわかりきったことを叫んだ。

「お客様、それは、違うでしょう?」

「え? 違う? なんだ、それは全然抑え込んでいないと? そう言いたいというのか?」

少女の力は強くなっていくばかりで、このまま放っておいたら砕けるな、と思う。それどころか、『捻じり潰される』かもしれない。

「いえ、そういうことではなく」

「くそッ! 美味しい酒はいくらあっても良いものなのだぞ!」

何やってるんです、と、後方から拓哉の声が聞こえた。

「遊んでるなら一緒に撃っちゃいますよー。こっちもちょっと忙しいんで」

「まあ待ってくれ。……あぁ、そうそう。そうだった」

眠れる薬。美味い酒。戦場の酩酊。多分、どれも、ベルンハルトが欲しいものだった。求めるヴァルハラ。それは未だ遠い。

「実は今まで隠していたんだが、私は……」

言いながら、手にしていたグレネードランチャーのストックで、少女の顎を、掬うように殴打する。脳天を揺らす一撃に怯んだのか、腕の拘束が緩んだ。それを好機と前蹴りを放てば、少女の軽い体が、ベルンハルトから剥がれて飛ぶ。更に背後の拓哉がそれを衝撃波で吹き飛ばし、距離を作った。有難い――これで、何も気兼ねせず撃つことが出来る。

「……貴女みたいな可愛いバニーちゃんと、一度付き合ってみたかったん、だ!」

Eisernen Hand〈アイゼルネン・ハント〉。グレネードランチャーの照準を合わせ、兎に擲弾を発射する。威力は無論、最大だ。閃光、そして爆発の轟音。少女の体が舞うように上へ吹き飛ぶ。それを追って、拓哉の衝撃波を込めた弾が更に着弾し、爆炎と煙の中、少女の華奢な体が踊った。

「……我が名はベルンハルト。ぐっすり眠りたい? すまない、アレは嘘だ」

落ちてくる少女に向けて、もう一発、擲弾を発射。爆発が、地下倉庫の空気を揺らす。

やがて煙が晴れて、少女が――欲望の案内人が。あるいはヴァルキリヤかもしれなかった兎が、糸の切れた人形のように、落ちて止まった。どうやら、終わりであるらしい。戦の酩酊もまた。ベルンハルトはスキットルを取り出して一つ呷ると、ニヤリと笑う。

「いくら私でも、神様に期待するほど酔いどれてはいないから、な」

今は、まだ。

そう言って飛ばしたウインクを――受け取る兎は、ただそこに転がるだけだった。

●

飛びかかってきたその腕を、半身を翻して避けてから、ロカジは少女と向き直る。

「あら、避けてしまわれますのね」

「その腕は痛そうだからねぇ」

「痛いのはお嫌いですか?」

「場合によるかな」

軽口を叩きながら、お互い動かず見るのは間合いか。兎が何を考えているのかは、流石によくわからない。ちかちかと、壊れた照明が、明滅している。それに合わせて、暗がりに、ロカジと少女の影が揺れた。

「ええと、お店を開いていらっしゃった方で、お間違いないですか?」

「間違いないよ」

「あらあらまあまあ。欲深い方」

「お嬢ちゃんに言われたくないなぁ」

「あら! わたくしに欲などはございませんもの。わたくし共はお手伝いするだけ。欲望をさらけ出すのは、素敵なことです。ですから――」

兎が、右足を踏み切って、また跳んだ。速い。ロカジがまた避けようとした時には既に、少女の可憐な顔が、眼前に迫っていた。

「あなたの素敵な欲望を少しいただきますね?」

「そうは――いかない」

ロカジは携えていた煙管をくるりと回して、キスが出来そうなほど近くにあった兎の頭、その側面を強打した。弾かれた少女が横に飛び、くるくると独楽みたいに回ってから、濡れた床に落ちる。

「この煙管は、強盗対策仕様でね。随分と頑丈なんだ。お嬢ちゃんも、大人になったらこういうのを使うといい。便利だよ」

まあ、大人になんてなれないんだろうけれど。オブリビオンなのだからね。そんなことを考えながら煙管を仕舞えば、よろめきもせずに少女が立って、微笑んだまま言う。

「面白い方! それほど欲望が、溢れそうなのに」

「へえ。わかるのかい」

「ええ、わかりますとも! お金――価値。その裏にあるもの。あなたの欲しがるものは、なんだって」

「……ああ、そうさ」

背中の長刀をぬらりと抜いて、ロカジは少女を見据える。ばちり、と音を立てて、長刀が帯電した。

「お金が欲しい。『作品』に価値が欲しい。だから店を開いたのさ。ココではそれが出来るって聞いたから」

「勿論! 良いのですよ? 是非それを追い求めていただいて。わたくし共は、そのお手伝いを精一杯させていただきたいのです」

兎がまた跳躍する。頭を殴られたのが効いているのか、さっきよりはいくらか遅い。それを避けて、ロカジは大太刀を振るう。だが捉えきれず、真空波は、少女の背後にあった黒い燃え残りを斬り飛ばしただけであった。

「お客様、何があなたを抑え込むのです? わたくし共ならば、それを解き放って差し上げられるのに」

「欲望はわかるのに、それはわからないのかい」

「申し訳ございません。わたくしは少々未熟なのです」

長刀を二度振るうが、くるりと兎が宙返りの要領で真空波を避ける。これが路上芸なら、ちょっとはおひねりでも貰えたのかな。ロカジはそんなどうでもいいことを思った。

「お嬢ちゃんたちにも個体差があるんだね。そりゃそうか。……まあいいや。教えてあげる。確かに僕は、お金も価値も欲しい」

随分と、狂っていると思った。このずぶ濡れの倉庫を見て、燃えた荷物を見て、焦げた肉と燻るプラスチックの匂いを嗅いで――『イカレて』いないと言う人間はそういないだろう。誰かの笑う声がする。こんな場所で、欲についての問答など。「でもね」ロカジの言葉と共に、長刀が、また荷物を斬り裂いた。

「お金も価値も、あり過ぎるととっても怖いんだ」

「怖い? どうしてでしょう」

「お嬢ちゃんには難しいかな」

ちかちかと、照明が瞬いている。明るい時に見る光景と、暗い時に見る光景。そのどちらが『本当』なのか。

「……僕の事実は、お嬢ちゃんを前に口にするのは憚られる」

誰の攻撃なのか、背中で銃声と衝撃波の弾ける音がする。それから、どこからともなく、百合の花の香。周囲では、ロカジに関係なく、何もかもが進んでいる――けれど、彼に見えるのは、微笑む少女だけだ。濡れた服が、少しだけ重い。そう言えば、この間も、雨に降られたっけ。あの、封筒のインクが、また滲んだ時。髪の毛から滴った水が、顎を伝って落ちる。あの時は、こんなに濡れなかったけれど。気付けば、口の端は、緩やかな弧を描いていた。兎が跳び、二人の影が、照明に閃いて肉薄する。

「でも仕方ないね、」

――××××××。

吐息にも似たロカジの声は、囁きよりずっと小さく、彷徨うように殺意の間へこぼれた。彼女のお洒落な耳はあまりにも有能だから、こんな声も届いてしまうのだろうか。少女と、視線が交わる。ああ――やっぱり、聞こえているんだね。酔っ払いの、お道化た台詞。誰かの倒れる水音。銃声。荷物の崩れる音。斬撃。呪いの言葉。こんなに騒がしい場所なのに。滑るような長刀の一撃を兎が避けて、兎の一撃もまた、ロカジが避ける。

「どうして、そうやって隠してしまうのです?」

少女が、どこかきょとんとした顔で、首を傾げた。正体を知らなければ、多少は愛らしく感じたかもしれない。

「……君たちは色んなお話を知ってそうだし、聞くに耐えないなんて事はないだろうけども」

髭を綺麗に剃った顎を、ロカジは少し撫でる。

「ちょいと恥ずかしいんだよ」

誰かに聞かれるっていうのはね。照れたように笑ってみせれば、少女はやはり、よくわからないと言った風情でロカジを見た。

「大丈夫、わからないならそれでいいんだよ」

元から、わかって欲しいわけでもないしね。男は長刀を握り直し、すうと切っ先を、兎へ向ける。兎が、何度目かの跳躍をした。

けれど――いい加減、『お遊び』はお終いにしようじゃないか。

「……等分が仲良しの秘訣さ」

言って、斬撃と共に放たれるは足名椎〈アシナヅチ〉の真空波、二連。

瞬きをする間に、兎の頭部から生えた腕が、二手に分かれる。無論――切り裂かれて。悲鳴を上げる少女目掛けて、再び足名椎を放つ。

ころん、と。

転がったのは、可愛らしい首。

「……差し伸べられる手は、両手だとマザーみたいでありがたくて」

片手だと病んだあの子みたいで重い。

呟きは、餞にもならずに喧騒に溶けた。

「お招き有難う」

そしてロカジは、行儀よく手を合わせると、お辞儀をした。

●

炎で舐められ、スプリンクラーでぐしゃぐしゃになった倉庫を見て拓哉が思ったことと言えば、「よく燃えたなあ」。本当にそれくらいのことであった。先制も取れたし、兎もきっちり燃やせた。戦場も多少広くなったし、一般人もちゃんと巻き込まずに済んだ。濡れて鏡面のようになった床は、影がわかりやすくて良いとさえ思える。

ただ問題が一つあるとすれば。

「――っと!!」

拓哉は、両脇から飛びかかってきた『黒焦げの兎』を、衝撃波を込めた銃弾で撃ち抜き、吹き飛ばした。タイミング悪く、それに合わせて、ベルンハルトが兎に取り付かれる。しかも、男の体が盾になって兎が撃てない。あれは、ベルンハルトがどうにかしてくれないと無理だな。拓哉は諦めて、また起き上がってきた黒焦げの兎を撃つ。衝撃波を食らった兎が、鞠のように跳ねた。が、やはりすぐに起き上がってくる。

(うーん、起き上がりこぼしじゃないんだから)

ちょっとタフ過ぎない? 拓哉は内心で愚痴をこぼして、黒い兎たちを見た。頭部から生えた腕は、未だ健在である。

黒焦げの兎たちは皆体格通りに体重が軽いので、簡単に吹き飛んでくれはするのだが、如何せん、なかなか死んでくれない。今日は、なんだか本当にツいてないなあ。燃えた分動きは鈍くなっている兎たちが、ゾンビじみた動きで起き上がる。透明化はバレるし、尾行はされるし、挙句の果てには『燃えた兎がスプリンクラーで一命を取り留めて襲ってくる』だなどと。

(いやー……完っ全に誤算だったなー)

普通、炎に巻かれてこれだけ焦げてたら死ぬだろ。むしろなぜ死んでいないのか。そうは思うが、事実として生きているのだから仕方がない。まったく散々だ。

(まあ、個人の感想としては? それも面白いって言えば面白いんだけど)

薄ら笑いを浮かべて、拓哉は銃を撃つ。モデルガンにしか見えない銃だが、その威力は本物だ。流石に戦闘が始まっている今、開幕のように偽正・炎精陽炎〈フォーマルハウト・ミラージュ〉を使うわけにはいかないので、この銃に拓哉のすべてがかかっていると言っても良い。逆境だなぁ、と拓哉は思った。

「……お、客、さマ」

「……まだ喋るのか……」

うわー、と渋い顔をして、拓哉は、黒焦げの兎を見る。顔も焦げて、元の少女の面影などないのに、彼女らの喉はまだ、客の欲望を叶えようと囀るのであった。

「おキャくサマの……求めルもの……は?」

「オ、はな、シを……お聞かセ、ください」

「ああ。いわゆる『欲望』ってやつね……」

……いや、馬鹿正直に話聞く必要なくない? そう思って最初に偽正・炎精陽炎を使ったわけなのだし。だから拓哉は、やはり何も答えず、兎に衝撃波を撃ち込んだ。焦げて脆くなっていたらしい兎の腕が、衝撃波で千切れ飛ぶ。いやほんと、どうしてこんな状態で生きてるんだ。流石にこの様を見ていると、なんだか憂鬱になってくる。

「……もちろん、美味しいお酒だ!」

え、何。突然聞こえてきた声に困惑してそちらを見れば、兎に掴まったベルンハルトが、そんなことを叫んだようだった。兎の顔が引きつっているように見えるのは、気のせいか。直後、ベルンハルトが呻いて、なぜだ!と叫んだ。美味しい酒はいくらあっても良いものなのだぞ。そんなことも叫んでいる。

「何やってるんです」

近寄ってきた黒い兎を撃ち落として、拓哉は言う。

「遊んでるなら一緒に撃っちゃいますよー。こっちもちょっと忙しいんで」

「まあ待ってくれ……」

待てと言うなら待ちますけども。思いながらまた一発撃ち込めば、ようやく一体完全に動かなくなったので、少し余裕が出来る。さて、ロカジの方はどうか。気を回さなくていいと言われたから、大丈夫だとは思うが。ちらりと目をやれば、どうやら兎と何か話し込んでいるようだった。あれに割って入るのは、逆に邪魔だな。そう判断して、拓哉はベルンハルトへ視線を戻す。見れば、丁度、銃のストックで、兎の頭を下から殴り抜いているところであった。あー、あれはえぐい。軽い脳震盪を起こしたらしい兎をベルンハルトが蹴り放して、距離を取った。拓哉はそれに衝撃波を撃ち込んで吹き飛ばし、爆発に巻き込まれない適当な距離となるよう調整する。同時に、ぬ、と眼前に現れた黒焦げの兎を、銃で撃ち抜いた。その向こうで、男がグレネードランチャーを発射するのが見える。その爆発で舞い上がった体を、叩き落とすように銃撃。兎が、空中で奇妙なダンスを披露していた。

(しかし、欲望ね……)

よくわからない――というのが、拓哉の正直なところだ。狂っているからなのか、元からなのか。欲望を問われても、思いつかない。

(自分には、特にないなあ)

過去も未来にも特に期待とかないから、現状で足掻き続けるだけだし。

「……それが成功するかしないかは別としてね」

「……ソ、れが。オ客さ、まの? 欲望?」

起き上がってきた兎は、既に、片腕がなく、足も殆ど骨だけと言った有様だ。震えているのは、己の体重をもうまともに支えられないのだろう。頭部の腕だって、もう殆ど残っていない。そんな有様なのに、よろよろと、拓哉の元へと、焦げた兎はやってくる。

「だから、欲望とかじゃないんだけど……まあいいか」

いい加減、哀れだ。多分取り返しがつかないほど狂ってしまった拓哉にも、それくらいは感じられる。もう、少女は何もできない。彼女は今や、ただの焦げた『何か』だった。銃口を少女の額に押し付けて、青年は言う。

「『平等』に――終わらせよう」

撃ち込まれた衝撃波に小さな頭が爆ぜて、黒い『何か』は、地面に落ちた。それきりそれは動かなくなって、後に残ったのは、静けさのみ。他の猟兵たちも戦いを終えたらしく、兎はもう、どこにもいない。

「……次は邪神か」

またこれくらいタフだったら面倒くさいな。そんなことをぼやきながら、拓哉は額のゴーグルを外すと、そこについていた水滴を払ったのであった。

成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴

アンテロ・ヴィルスカ

アンテロ・ヴィルスカ

【POW】諸々ご自由に

お褒めに預かり光栄…

教団というのは地下がお好きだね、黴が生えるぞ

入室と同時、瞬時にliljaを召喚

真空輸血瓶の血を全て注ぎ大きく咲かせよう

武器・防具改造で鎧と剣も軽量化

箱の中身は何となく想像がつくが、まぁ致し方ないね…

手近な段ボールの山を崩し敵の視界を塞げば、それごとliljaの腹のに収める

逃れた兎の首元は銀鎖の首輪で捉え、躊躇なく腕を切り落とそう

再び生えるようならば次は首ごと

腕の間合いに注意は払うが、食らってしまえば正直に告げる

強いて言えば欲望を抱く感覚を理解してみたい、というのが欲望かな?

後は仕事は手短に済ませたい、その程度だよ

八坂・操

八坂・操

【SPD】

ちょっと吹っ掛けた位で襲ってくるなんてサイテー! お客様は神様だぞー! クレームだー店長を出せー! なーんてね♪

ま、命を狙ってるのは間違ってないし、抵抗されるのも仕方ない事だよね♪

「メリーちゃんもそう思わない?」

という訳で、まずは【メリーさんの電話】でメリーちゃんに遊撃として突撃して貰おう!

操ちゃんはその隙に『忍び足』で『目立たない』よう移動するよ♪ 薄暗い倉庫なら、隠れる場所には事欠かないだろうしね☆

後はメリーちゃんの遊撃に合わせて、兎ちゃん達を背後から『だまし討ち』して回ろっか♪ 『敵を盾にする』事で逃げるのも忘れずにね☆

「おーにさーんこーちら♪ いーきてるほーへ♪」

デュラン・ダグラス

デュラン・ダグラス

【アドリブ・絡み・協力OK】

協力出来るってのはありがたいね、お蔭で案内は受けられた。

子供相手はちと心が痛むが、この場所は、どうにかしなきゃなンねェから。

【SPD】

隠れるのは苦手だ。

気を引くのも兼ねて、真正面から『グレートソード』で【なぎ払い】したり、『ガトリングガン』でぶん殴る。

器物破損は気にしねェが、銃撃は止す。

消耗してきたら、UCで背中の葉を変形、敵を噛み千切って回復もするぜ。

欲望か。

俺は今ので十分だから難しいんだろうなァ。

ただ頑張って、笑ってもらって、麦酒振る舞ってもらって。

単純にちょっと『褒めて欲しい』だけだ。

多分最初にそう思ったのは、両親へなんだろうが。

もう、時間が経ちすぎた。

ヴォルフガング・ディーツェ

ヴォルフガング・ディーツェ

【SPD】

アドリブ・連携歓迎

…成程、思いは何であれ「真に強く願う」事が必要だったのか

なら俺は不適格だ、我が在り様こそが欲なのだから

大切な者が産声を上げ、幸福である様を見守る為だけに呪われた

俺の大切な者を辱めた芥を、何人も、何十人も、何百人も生贄に捧げた対価でね

そんな存在が、今更目先の欲に転がるとでも?強いて言えば…そうだな、耳障りに囀る君達を殺す事、それが目下の願いだ

「グラップル」で飛び来る腕をへし折り、少女の異形を投げ捨て、さて、噂の呪いも披露するとしようか

「欺瞞の王威」、我が身を呪いし者…貴様の力を寄越せ

鞭に纏うは闇と水の魔、圧縮された穢れし水の刃で全て斬り裂こう

銘打つならば「穢技・水咬」

――なかなか派手なことをする。

(その手段を選んだ理由は、理解できるがね)

話を聞くくらいなら、先んじて焼いた方が早い。成程、道理だ。面白いな、とアンテロは思った。真っ赤な灼熱の舌が地下倉庫を舐め回すのを、他の猟兵同様荷物の影に隠れてやり過ごしてから、アンテロはロザリオを取り出す。銀鎖から垂れる白銀製の小さな八端十字架は、他ならぬ彼自身だ。華美な装飾も無い、唯祈るためだけの十字架。そこに刻まれているのは、血の百合紋章である。スプリンクラーの放水が始まって、男の甲冑をしとどに濡らした。ロザリオの表面を、一筋水が伝う。

(しかし、教団というのは地下がお好きだね。黴が生えるぞ)

更に炎と雨まで。この初夏に、よくやるものだ。黴どころか、茸でも生えるのではないか。

そんなこと思いながら、アンテロは用意していた真空輸血瓶を取り出すと、荷物の影から一歩踏み出すなり、ロザリオの刻印へとその中身を全て注ぐ。それはまるで花に水をやるようであった――流される液体が、赤く血錆の匂いのするものでさえなければ。人工の豪雨の中を歩み寄ってきていた何人かの兎たちが、首を傾げてそれを見る。溢れ落ち、アンテロの足を汚すほどの血液を注がれた刻印が、泡立つように蠢いた。

「……お嬢さん方。花はお好きかな?」

lilja〈リルヤ〉。

ぐるり――と。捻じれるように、蝶が羽化するように、種から子葉が芽生えるように――刻印から、そのロザリオに似つかわしくないほど巨大な百合の花が現れる。それを見た兎が、まあ、と感嘆の声を上げた。とってもきれい、とってもすてき。中には、足を止めて拍手している者までいる。やはり、心根が素晴らしい方は、素敵なものを生み出せるのですね。兎はそんなことを言った。

「お褒めに預かり光栄……」

少女らの称賛へ適当に礼を言えば、赤黒く染まった百合の花が、ぞわり、と、花弁を蠢かせて、兎を『見る』。その禍々しい姿は、捕食を行うものの其れだ。スプリンクラーはいつの間にか止まっている。濡れた花弁から、ぴたん、と一つ水滴が床へ落ちて跳ねた。

「……何、養分が足りない?」

甲冑と剣の軽量化を密かに行いながら、花へ寄り添うようにして、アンテロは言う。すぐ傍には、火柱と化して焼けつつもまだその原型を保っている、焦げた荷物がある。そこから漂ってくるのは、何かのパッケージが溶ける匂いと――おそらく、その中身であろう、肉の匂い。

(箱の中身は何となく想像がつくが、まぁ致し方ないね……)

『こう』なってしまっている以上、アンテロに何ができるわけでもない。それが一体『何』であったのかすら、彼には特定することができないのだから。兎たちは、興味津々と言った様子で、アンテロが咲かせた百合へと近寄ってくる。数は三体、また随分来たものである。それほどこの花が珍しいか。その視線はすべて、彼ではなく百合に向けられている。もしかすると、赤い百合を咲かせるそれこそが彼の本体だと、気付いているのかもしれない。

ただ――どちらにせよ、彼女らは羽虫に過ぎなかった。捕食者の元へと引き寄せられる、哀れな。待ちきれぬ、と言わんばかりに百合がわななく。

そうか、そんなに餌が足りないと。

「……では、自分で賄うといい」

言葉が終わるか終わらないかのうちに、アンテロは焼けた荷物を崩して壊し、やってきていた彼女らの視界を塞ぐ。きゃあ、と、少女らしい悲鳴をあげて兎たちがそれを避け、直後、うねるように襲いかかった百合に、荷物ごと食われた。断末魔らしい断末魔もなく、二体の兎が、百合の腹の中へと飲み込まれる。一体逃したか。冷静に残数を確認し、アンテロは銀鎖を伸ばす――少女の首を、きちんと捉えられるよう。

「あらあら、危ないお花!」

近付いたら、食べられてしまうなんて!

まるで絵本に出てくる登場人物のような台詞回しで、跳ねるように後退しながら、少女は百合の花から距離を取ろうとする。だが、逃すわけがない。照明の一部を壊され、入ってきた時よりも一段階ほど暗くなった倉庫の中を、銀色の鎖が、蛇のように滑る。

ぐぇ。兎の細い喉が、そんな醜い音を立てた。銀鎖の首輪をつけられた少女が、笑顔を崩さないまま、藻掻くように鎖に爪を立てる。呼吸をしているのか――オブリビオンだと言うのに。理を外れた者たちが、理通りに動いているのは、どこか不思議な心地がするとアンテロは少しだけ思った。とは言え、やることは変わらない。少女をぐいと引き寄せ、頭部の腕が暴れるのを、アンテロはその間合いの外から、一閃で斬り落とした。

絶叫が上がって――それでも、兎は生きている。頭部の、殆ど残っていない腕の付け根が、虫のように足掻いて暴れていた。これは、復元するのだろうか? もしそうなのであれば、首を刎ねたほうが良いな。アンテロは黙したまま、黒剣を再度振るい、少女の首を刎ねた。

後に残るは、血だまりと一つの骸。

(何か、随分と……呆気ないものだね)

仕事がすんなりと終わるのに越したことはないけれど、何か。

「おかしい……、ッ!?」

呟いたアンテロの、甲冑に包まれた頭部が突然、『上から伸びてきた腕に掴まれた』。流石に驚いて視線を上げれば、閉じた百合の花弁、その僅かな隙間から、兎の頭だけが飛び出して、男のヘルムを掴んでいるのであった。その首から下が、今どうなっているのか――想像には難くない。

執念。そんな言葉を思い浮かべて、アンテロはその姿に感心する。

「お客様――貴方の欲望、開放しませんか?」

「……強いて言えば」

隠し立てすることでもなし、正直に口を開く。

「欲望を抱く感覚を理解してみたい、というのが欲望かな? 後は、仕事は手短に済ませたい。その程度だよ」

ああ、と、兎が、吐息にも似た声を漏らした。失望されたかな、と思えば、「素敵!」と少女が叫ぶ。

「ああ、ああ――お客様、素敵。素敵な欲望です! それは、とても、欲深いですわ。わたくし、そういう欲望が、いっとう、好きなのです」

「欲深い、かい?」

意外な言葉に、アンテロは逆さまになった兎の微笑を見つめる。その顔は、真実を言っているようにも思えなかったが、嘘を吐いているようにも思えなかった。彼女らに『嘘』という概念があるのかどうかは疑問であったが。

「ええ! とっても。だってお客様は、」

兎の言葉は、それで終わった。liljaに、首を喰い千切られて落ちたのだ。アンテロの頭部を掴んでいた腕からも力が抜けて落ち、そのまま倉庫の床に転がる。

「……欲深い、か」

それがどういう意味であったのか――答えてくれる兎は、既にいない。血と水に汚れた床へ、裸の照明に照らされた男の影が、色濃く落ちていた。

●

「――るぁあッ!!」

咆哮を上げて、デュランは兎をグレートソードで薙ぐ。厄介な手合いだった――ちょこまかと逃げ回る、小さな少女たちが相手では、なかなか当たらないのだ。当たっても、当たり所が悪いのか、大したダメージを与えられない。とは言え隠れるのも苦手であるし、デュランに出来る事と言えばやはり、気を引くのも兼ねて、真正面から両腕の武器で攻撃し続けることばかりなのであった。

幸い、デュランの容貌に気を惹かれているのか、はたまた別の理由なのかは知らないが、三体ばかりの兎が、彼に張り付いている。倉庫の入り口付近で赤い大きな花を咲かせているアンテロの方にもいくらか集まっているようなのを確認しているから、もしかすると、彼女らは珍しいものが好きなのかもしれなかった。

右腕で殴り抜いたガトリングガンの、怪力で振るった一撃を腹で受けておきながら、兎が簡単に起き上がる。

「申し訳ございません。お客様は、何をお求めでしたかしら。あなた、ご存知?」

「いいえ、わたくしは存じ上げませんわ」

「わたくしも」

困ったような顔で、兎たちが言い合う。

「……協力出来るってのはありがたいね、お蔭で案内は受けられた」

彼女らが知らぬのも無理はない。デュランはそもそも、店員に『欲しいもの』など伝えていないのだから。言いながら、荷物ごと、少女たちを薙ぎ払う。竜の骨で作られた大剣に斬られた荷物の中身が、吹き飛ぶ少女と一緒に散らばった。黒い――何の表紙もない、おそらく何かディスクのパッケージである。先程倉庫を焼いた炎のせいだろう、半分以上が燃え溶けて、崩れているようであった。これが何なのか、デュランは知らない。けれどおそらく、ろくなものではないのだ。それだけはわかる。

――子供相手はちと心が痛むが、この場所は、どうにかしなきゃなンねェから。

デュランを取り囲む兎は皆、彼の胸まであるかないかと言ったところである。もしかすると、半分程度しかないかもしれない。

それでも、倒さねばならないのだ。

「あら! そうでございましたか。それなら、只今お伺いいたしますわ」

「お待たせしております」

「わたくし共が至らぬばかりにお時間を」

「いや……構わねェさ」

言って、迫ってきた兎を、真っ向からぶん殴る。だが、少女は何でもないような風で起き上がるのであった。銃撃でも出来れば、と思うが、この場には一般人もいる。器物破損などは気にしないが、もしガトリングガンを、兎が避けたら。そしてその後ろに彼らがいたら。

(……ぞっとしねェ)

身震いして、デュランは、床を抉るようにグレートソードで下から斬り上げ、少女を狙う。ようやく、少女の――頭部ではない方の腕が一本、跳ね飛んだ。それでも表情を変えないのが、ひどく不気味だとデュランは思った。血は出ているし、そのエプロンドレスも赤く染まりつつあるのに、少女は微笑むだけなのだ。

……欲望か。

考えない方が良いのだろう、とは思えど、やはりこんな場所では、考えずにはいられないのも確かで、デュランの頭にその単語が浮かぶ。

(俺は今ので十分だから難しいんだろうなァ)

跳ね回る少女たちを薙ぎ、男は思う。既に彼は齢三十九で、今年の冬には、四十になる。二十までヴィランをやってきて――デュランは、今、ヒーローだ。

(ただ頑張って、笑ってもらって、麦酒振る舞ってもらって)

だから――きっと。

(単純にちょっと『褒めて欲しい』だけだ)

あの日差し出された、一瓶の麦酒。

あれが欲しいだけなのだと……デュランは思う。

「――お客様」

兎が、急に動きを止める。三人が集まって、デュランを見ていた。

「その欲望を満たすモノは――こちらにごさいますよ?」

「あァ? ……、ッ!!」

息を、飲む。

兎たちが、恭しく左右に分かれて、『ソレ』を――男の前に披露した。

「こちらが、お客様がお求めのモノではございませんか?」

「わたくし共が、自信を持ってお届けいたしますわ」

「お客様への特別な贈り物でございます!」

両親が。

十歳の彼を売った、彼らが――慈愛に溢れた笑みで、デュランを見ていた。

「……」

流石に、言葉が咄嗟に出てこない。こんなものまで出せるのか。そんなことを、頭の隅で思った。人ひとりどころか、一組作り上げられるだなどと。規格外じゃねえか。なんだか笑い出しそうになって、デュランはそれを飲み込む。

だから……彼には……多分、わかっているのだ。

「……確かになァ……」

いつの頃だったら――これに縋ったのだろう。あるいは、いつだったとしても、縋ることなどなかったのかもしれない。

褒めて欲しい。

多分最初に思ったのは……両親へ、だったのだろう。

「……だがな」

大きく踏み込み、デュランは、腕と一体化したグレートソードで、渾身の力を込めてその二人を薙ぎ払った。真っ二つに裂かれた彼らが、幻のように霧散する。いや――真実、幻なのだ。こんなものは。

「……もう、時間が経ちすぎた」

彼らの消えた空虚を見るデュランの周りで、お気に召しませんでしたか?だとか、次はもっと良いものを提供いたしますわ、だとか、少女が言う。次。

「次、なんてのはねぇよ」

手近にいた兎を、脳天からガトリングガンで叩き潰す。コンクリートの床と超硬度の床に挟まれた片腕の兎が、妙な声を上げて、それから沈黙した。頭部の腕も一緒に潰したためか、武器を上げても、もう動く気配はない。

その姿に、傷ましいものを感じないわけではない。

けれど、だから、やはり。

それでも。

「……この場所は、こんな場所は、どうにかしなきゃなンねェ。絶対に」

デュランは――既にヒーローなのだから。

ドラセナ・ファングで背中の葉をドラゴンの頭部に変形させ、残った兎を噛み千切ると、己を回復する。これで、今までの疲労はチャラだ。すっかり元に戻った膂力で、素敵な頭!と血塗れではしゃぐ兎の頭めがけ、グレートソードを大きく、全力で、薙ぐ。

嫌な感触と共に、少女の頭が、抉れて飛んだ。半ばまで食い込んだ大剣に弾かれて、頭部に生えた腕も一緒に折れる。これで二。残りは一だ。

「お客様、何か、わたくし共が粗相をいたしましたか?」

微笑みを絶やさず、最後の兎が言う。

「いいや、何も。むしろ、面白ぇモンが見れたぜ」

「ああ、それは良かったですわ!」

「けどな。俺はもう、欲しいものが決まってンだ」

「あら、それは一体?」

「そりゃあ――」

飛び跳ねる兎にドラセナ・ファングで噛みつき、動きを止めると、武器と一体化した両腕を持ち上げて、デュランは少しだけ、笑った。

「この暑さをしのげる……冷たい麦酒に決まってる」

そして振り下ろした両腕が、寸分違わず、少女を叩き潰した。

●

「ちょっと吹っ掛けた位で襲ってくるなんてサイテー!」

荷物の影で炎を避けながら、操はそんなことを叫んだ。ついでに、「お客様は神様だぞー!」とも叫んだ。更に、「クレームだー店長を出せー!」とも叫んだ。だって、倉庫を焼き払う烈火の前では、流石にやることがなかったので。何しろ、視界に映るものと言えば、炎と荷物と味方の猟兵たちくらいなのだ。一応、炎の向こうに例の女占い師がいるのも最初の一瞬で確認はしていたので、これは叫んでおくしかあるまい!と思った次第なのである。

「……なーんてね♪」

暇つぶしがてら思うままに叫んで、大分すっきりした操がスマホを取り出したのは、スプリンクラーの水が、彼女の麦わら帽子を叩き始めた頃であった。

「……成程、思いは何であれ『真に強く願う』事が必要だったのか」

たまたま――大体は、占い師の店からの流れで――隣にいたヴォルフガングが、呟くようにぽつりと言った。その横顔は、商店街で見た時のようなものではない。天井から降り注ぐ水と薄暗さで、顔に影が出来ているため……というだけではないのだろうな、と操は思う。

「そうっぽいね☆」

電話番号をダイヤルしながら相槌を打つと、ヴォルフガングは、笑ったようだった。それがどのような意味の笑いだったのかは――彼が早々に荷物の影から出ていってしまったので、操にはわからなかった。詳しく聞くつもりなど、勿論ない。

(人の恋路……じゃなかった。人の事情にずかずか立ち入るのはやっぱり失礼だし♪)

それに――今やるべきことは、それではない。ダイヤルの終わった操は、鼻歌まじりに発信ボタンを押す。発信先は、どこでもない。そもそも、今から操がかける電話の相手は、『どこにもいない』。それなのに、どこにでもいる。そんな相手なのだ。

電話を耳にあてると、軽やかな発信音。操の眼前を、麦わら帽子から落ちる水流が、ぱしゃぱしゃと軽い音を立てていた。

しかし、真に強く願う――とは。

ここを訪れた者たちは、皆、そんなものがあったというのか。だから、商店街の者は皆、操たち猟兵の発言の真偽を見抜くことが出来たとでも?

(……ま、操ちゃんが邪神の命を狙ってるのは間違ってないし、その願いのせいで抵抗されるのも仕方ない事だよね♪)

誰だって死にたくはない。多分、邪神もそうなのだろう。

だからこそ、『総取り』なんてことが……益々気に入らないのだが。

電話をかけたまま、操はふらりと荷物の影を出る。濡れたワンピースが体に張りつくが、移動に支障はない。歪な兎耳の少女が一人、操に気付いたようで、こちらを見て、小走りに近寄ってくる。それに手を振ってやれば――発信音が途切れて、電話が、繋がった。

「メリーちゃんもそう思わない?」

電話の向こうは無言。

だが。

「あら」と、兎の声がした。「新しいお客様……では、ないようですね?」

「すごーい☆ わかるんだ♪」

操は電話を片手に、兎の言葉に笑う。二者の間には、いつの間にか、青いエプロンドレスを着た少女が立っていた。年齢の頃は、兎と同じくらいか、それより少し下と言ったところであろう。長い金髪を雨に濡らす少女の手には、大振りの刃物。

「それじゃ、メリーちゃん、よろしくー♪」

金髪の少女は何も応えない。ただ無言で、兎に斬りかかるだけだ。

「お待ちください、お客様」

「待たないよ☆」

痕跡を残さないよう忍び足で燃え残った荷物の影に入ると、操はそのまま、兎たちの背後を取るよう歩いていく。途中でスプリンクラーも止まったが、兎の誰も、操に気付いていないようだ。照明が壊れた倉庫の、暗い場所を選んで歩けば、猟兵と兎たちの戦況がよく見えた。とりあえず、メリーちゃんの遊撃で、兎は苦戦しているようだ。もう一体兎が加勢に入っているが、相手が欲望など抱きようのない人間以外だと、どうも十全には戦えないらしい。身体能力で躱し続けているが、それもいつまで続くのか。

(いいねー! それじゃあ操ちゃんは、後ろから……っと♪)

ドスを抜き、操は兎たちに背後から近付いていく。見えるのは、兎たちの無防備な背中だ。後ろから見ると、普通の女の子と変わんないなー。操はそんなことを思った。尤も、それはメリーちゃんにも言えるのだけれど。

さあ――もう、抱き締めることもできる距離だ。

「……おーにさーんこーちら♪ いーきてるほーへ♪」

ドスを手にしたまま、兎たちの背後で、操は歌う。それに兎が振り返る前に、操はその首に刃を突き立てた。兎の首から真っ赤な血飛沫が舞う中、足掻くようにこちらへ向けられた頭部の腕を、操は自分から掴むと、引き抜いた短刀で、その根元を切り裂いた。もう一体の方は、メリーちゃんが押さえてくれている。操は動かなくなった兎を手にしたまま、そちらへと歩み寄った。

「お客様――」

「――おっと!」

メリーちゃんの押さえる兎が、少女の刃の隙間を縫うようにして、操の方へと跳躍した。速い。先程歩いている時に猟兵が戦っているのを見たが、あの兎よりも速いかもしれない。これは避けられないな、と操は冷静に判断する。であれば、選ぶ手段は一つだ。

操は手にしていた兎の死体を盾に、兎の腕を防ぐ。驚いたような兎の顔を見ながら、操はその顎に短刀を突き刺した。それに動きの止まった兎の、頭部から生える腕を、メリーちゃんが刎ねてくれる。手にしていた兎を放り出せば、操の白いワンピースは、すっかり真っ赤に染まっていた。

「……ちょっと悪役過ぎるかな?」

主に絵面とかが。でも、さっきから漂っている異臭は――ディスクは――真空パックの肉は――それらが詰まった、荷物たちは。

「ここの人たちがやったんだよね♪」

大方、『中身』を抜いた後の始末の結果なのだろう。こんなものを求める好事家くらい、探せばいくらでも見つかる筈だ。ホラー映画、いや、スプラッター映画としては、やはり、良い線をいっている。邪教に嵌められた人間たちが、呪術の果てに最終的に行き着く先としては、上々の素材なのではないか。

ただ問題は、これが――映画ではなく現実だと言うことだ。

「……その玉座から、私が必ず引きずり落としてやろう」

操は、水浸しの床に転がる血塗れの兎を見ながら、強い語気でそう言ったのであった。

●

真に強く願う――強く。

そんなものが、ここの『客』となるに必要だと言うのであれば。

「……なら俺は不適格だ、我が在り様こそが欲なのだから」

飛び来る腕と、少女の首を素手でへし折って、ヴォルフガングは冷たい声音で言った。しばらく前にスプリンクラーが止まった倉庫の中は、最早どこもかしこもずぶ濡れで、血と灰と死で満ちていた。狂乱、混沌、地獄。ここは既に、そんな言葉が似合う坩堝だ。狩りたてる猟兵に、死んでいく兎たち。薄暗い倉庫の中は、鼻が曲がりそうな悪臭で満ちている。

そしてヴォルフガングの前にもまた、狩るべき兎がいる。

少女の形をした異形を投げ捨てながら放たれた男の言葉に、残る兎が、きゃあ、と嬉しそうな歓声を上げた。

「ああ――なんて素敵なのでしょう! お客様――わたくしは、その言葉で、お客様のことを、いっぺんで好きになりました」

「そうか」

好きにしたら良い、とヴォルフガングは思う。どうせ今から、彼女は死ぬのだから。

「素敵な言葉――『我が在り様こそが欲』! ああ、ああ! 皆が、お客様のようになればよろしいのに!」

「……俺のように?」

フードの下で、男の耳がぴくりと動く。目を細めて兎を見るが、兎はまるでそんなものは意に介さず、うっとりとした表情で頬に手を当てるだけだ。

「はい! その――老いぬ肉体も。愛と執着に燃える心も。それでいて一切を捨てた、その砂漠の瞳も。わたくしは、すべて素晴らしいと思います。ああ、それなのに、わたくししかお相手できないなんて……他の方々は、何をしているのかしら!」

「……」

黙したまま、ヴォルフガングは兎から目を離さない。最初の一手に、彼女がどうするか。それを見逃したくないからだ。煩い兎は、一撃で殺してやろう。その思いが強かった。兎が陶然と、言葉を続ける。

「ああ……素晴らしいお客様。ですから、」

びしゃ、と、兎の足が、床を叩く。宙へ跳んだ兎の軌道から動きを予測し、ヴォルフガングは鞭をしならせる。

「――お客様の、欲望をお聞かせになって」

何でも出して差し上げますから。

確かに鞭で絡め捕った、と思った兎が、するりと抜けて、濡れた床に着地した。無傷で笑うその姿に、ち、と、男は小さく舌打ちをする。手加減をしたつもりもなかったが、どうやら、こちらは先程の兎と違って、一筋縄ではいかぬ相手であるらしい。

だがそれならば――手段を変えるだけである。

どうせだ。噂の呪いも披露してやろうではないか。

「『欺瞞の王威〈クラウン・クラウン〉』、我が身を呪いし者……貴様の力を寄越せ」

ヴォルフガングが詠唱を始めたのを見て、兎が、また歓声を上げる。嗚呼……煩わしい兎だ。甲高い声も、見透かしたような台詞も、全部が全部、気に入らない。

「鞭に纏うは闇と水の魔、圧縮された穢れし水の刃で全て斬り裂こう」

その言葉が正しいか間違っているか、ではないのだ。そんなものは問題ではない。

「……銘打つならば『穢技・水咬』」

魔を纏わせた鞭〈アヴィス〉が、兎の眼前でしなる。

――知ったような口を。

何も知らないくせに、何もわからないくせに、何を見てきたわけでもないくせに――ヴォルフガングと、彼が愛したものたちを、『知ったような口で語ろうとする』のが。

「よく囀る兎だ。殺してやろう」

たまらなく、耳障りなのだ。

足を強く踏み切り、纏った魔力のままに、高速で兎に近付く。この距離なら、避けられまい。だが、振るった鞭は、空を斬る――既に兎は、ヴォルフガングの肩に手をついて、上へ跳んでいた。そのまま背後へ着地するのを、鞭で捉える――が、兎の腕を一本、肩から撥ね飛ばしたに過ぎなかった。思ったよりすばしっこいな、鬱陶しい。

「ああ、お客様! どうしてお客様は、そんなに頑ななのですか?」

また、くだらないお喋りか。

「……大切な者が産声を上げ、幸福である様を見守る為だけに呪われた」

付き合う必要もないが、この少女を喋らせ続けておくのも不愉快で、ヴォルフガングは鞭を振るいながら、兎に語る。

「俺の大切な者を辱めた芥を、何人も、何十人も、何百人も生贄に捧げた対価でね」

それがどうした――ヴォルフガングは、今でも思う。塵芥に等しき者たちを、幾人幾十幾百殺したとて、とても彼女とは釣り合わぬ。石をいくら積み上げても、玉と交換できぬと同じように。そして、あの愛しい子らとも。

ヴォルフガングは輪廻を祈っている。愛しい子らの。彼を慕って、愛してくれた、あの温もりたちの、新たなる幸福を。

ヴォルフガングは。呪われた、この狼は。

祈っている。祈り続けている。

嗚呼、けれど、祈り――祈りなど。

(死んだ者が――再び世に生まれ落ちたとして)

それは。

続く言葉を頭の中で踏み潰して、圧縮された水刃と化した鞭を更に振るえば、ついに兎の足を斬り飛ばした。さあ、これで、ちょろちょろと動き回ることはできなくなっただろう。昏く凍てつく赤い瞳で、地に倒れ伏す兎をヴォルフガングは見下ろす。

「……俺は既に、『欲のために』此処へ立っているのだ。そんな存在が、今更目先の欲に転がるとでも?」

強いて言えば。

「……そうだな、耳障りに囀る君達を殺す事、それが目下の願いだ」

「……ふふ、うふふ」

「どうした。死を前にして、狂いでもしたか」

「いいえ、いいえ! 楽しくて――わたくしは、おそらく、わたくし共の中でも、すこぅし、変、なのでしょうから」

「変と言うならば、君達は皆おかしいだろう」

そも、まともな者など、ここには居らぬ。何かしら失い、どこかしら狂い。それでも歩いている。そんな者たちばかりではないか。第一、正気の者は、きっと――こんな場所には来ない。

「そうなのでしょうか」

「そうだ。……それで、遺言はそれで終わりか?」

「ええ!」

少女は、満面の笑みだ。散々戯言を繰り返して、どうやら独り満足したらしい。おめでたい存在だな、と思いながら、少女を千々に切り刻むため、ヴォルフガングは鞭を振り上げる。この煩い娘も、ばらばらになれば二度と喋るまい。

そうして男は無言のまま鞭を振り下ろして――少女が最後に口にした言葉に、話など聞かずさっさと殺してしまえば良かった、と、心底後悔した。この女に、あれ以上喋らせるべきではなかったのだ。

もし再び生まれることがあるのならば、お客様のように生きたいものです。

オブリビオンが、何を言う。

ヴォルフガングは、ひどく不愉快な気持ちで、鞭を収める。

噎せ返るような血臭と、焦げた荷物の臭いに満ちた倉庫は――やはり、地獄に似ていた。

成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴

レッグ・ワート

レッグ・ワート

欲しいものはあるが手段だし、それだと違うだろ?仕事したいのはめためたわかる。……叶え方が点というか球なのがな。意識するまでもなく残る大前提部分が潰れるかもとは伝えた方が良かったと思うぜ。使う前に仕様書見てくれる生体、今日日少ないから。

先ずは戦場全体の逐次情報収集狙いで天井に迷彩起こしたドローン放す。全体見難くなったら時は動かすぜ。他に声かけるかは状況によるが、気になる事があったら対処範囲拡げる。後は前衛で暗視も使いながらなるたけ攻撃見切りと鉄骨武器受けしつつ、オブリビオン採用のあちらさんをぶん殴っていこうか。店員や荷物に被害が出そうなら、遠隔複製した鉄骨か外殻操作して庇うなり抑えるなりするわ。

クロム・ハクト

クロム・ハクト

あいにく俺のは求める欲望には足りないと思うぞ。

それとも彼女達にはそれも欲望足りうると映るかもしれないけれど。

からくり人形や拷問具の糸で動きの範囲封じるように立ち回り、

折を見て咎力封じ。

身動き取れない状態になれば他の動き回る個体を優先し対応。

但し、終わらせたほうが良い状態であればそちらを優先し終わらせてやる。

欲望を尋ねる様に、壊れた機械仕掛けのように感じた。

歪な欲望と、歪なもの同士の歯車が噛み合って、路から大きく外れたんだろう。

そしてそれは願いの傍に立つのであれば、違えてはいけない事だと。

アドリブOK

この兎たちのやってきたことは、自分がやっていることと、実際のところ、大して違いもないのだろうな。地下倉庫で兎と邂逅したレグが考えたことと言えば、そんなようなことであった。仕事なのだ。それが存在意義で、それがやるべきことだから、彼女たちは、やれるようにやってきた。それだけなのだろう。それは多分、『道具』として存在する以上、正しい姿だと彼は思う。少なくとも、彼はそれを是として稼働しているつもりだ。だから、レグは、彼女らを非難したいとはあまり思っていない。

ただ――

「――そうやって生体をガンガン減らされるのは、俺としちゃ、ちと困るんだよな」

猟兵の炎に追われて隅に逃げていた一般人たる店員たちを、兎の一体が『餌』として消費しようとしていたのを、レグは遠隔複製した鉄骨で防いでそう言った。鉄骨を避けた兎が、空中で一回転して、彼から少し離れた場所に着地する。その身軽な動きは、ドローン越しに見るよりずっと素早く、対処には骨が折れそうだとレグは思った。とりあえず、目の前でこっちを狙ってる素振りなのは二。それから、荷物の奥に隠れて見てるのがもう一体。計三体か。この速さで同時に来られたら面倒だな。さて、どう守るか。荷物もできるだけ守りたいし、動かないでいてもらえると一番助かるんだが。考えるレグの前で、兎が首を傾げる。

「けれど、この方たちにだって、叶えたい欲望があるのですよ?」

「そりゃ否定しない。そちらさんが、それを叶えようとするのもな」

言わば、単なる商売敵ってやつなんだ。レグは複製〈コピー〉した鉄骨を用いて、店員たちを庇うように兎との間に檻を作る。鉄骨の隙間は精々生体の頭一つ分程度だし、壁を背にして店員たちを追い込むような形で作ったから、これで侵入は難しくなったはずだ。無論、脱出も。天井付近を飛ばす迷彩ドローンで把握する限り、戦場で立ち回る猟兵たちは、特にレグの手が必要な状況ではないようだ。であれば、彼のやることと言えば、今のところ一つである。

「ちょいと邪魔させてもらうぜ」

店員たちを背後に、レグは鉄骨を構えて兎を見据えた。これ以上生体を減らされるのは、見過ごせることではない。ましてや、目の前でとなれば猶更。

「俺も手伝おう」

言ったのは、一緒にいたクロムだった。少年は、厳しい顔つきで、兎たちを見ている。

「そりゃ有難い。じゃあ、一体頼めるか? あ、あそこの影にもう一体いるから気をつけてくれ。どう動くかわからんから」

注意を促すと、少年が、それを確かめて頷く。

「わかった」

少年は短くそう答えると、熊猫のからくり人形を操って、近寄ろうとしていた兎の動きを封じるように前へ出て行った。隠れた兎の方はまだ動きがないから、これで、暫定一対一である。

タイマンならまあ――負ける気はしないな。

「それじゃあ、やるか」

「お客様は何故、お客様を助けようとなさるのですか?」

「仕事だからだなぁ」

それ以上はないな。暗視を使っているから、暗い倉庫の中でも、兎の動きはよく見える。小さな体躯が、右足を踏み切って、上に跳んだ。その動きは、明らかにレグを狙っていない。であれば、彼女が目指す場所とは。

「わかりやすい動きで助かる」

檻の上部に作っておいた隙間から店員を狙おうとした兎を、レグは鉄骨で叩き伏せる。が、直前で檻を蹴って兎がその軌道から逃れた。速いなー。しかも、判断力がある。まあ、すぐ猟兵に向かって行かず、『店員から欲望を引き出して自己の強化を図ろうとした』時点で、さもありなんといったところかもしれない。だからレグが止めに入ったのだし。兎が着地して、微笑んだ。

「あら、あら。順番ですよ、お客様」

「悪いな。普段は順番待ちくらいできるんだが」

今はそうも言ってられない。鉄骨を怪力で振り回し、レグは兎を追う。隠れた一体は、まだ一歩も動いていない。あれが俺とクロムのどっちに行くがだが。俺の方が店員に近いし、俺かな。鉄骨で横薙ぎに殴り抜けば、命中した感触が腕部に伝わる。まずは一発。後何発入れりゃいいんかね。ドローンで見る戦場の兎たちは、なかなかにしぶとく跳び回っている。と、店員たちから悲鳴が上がる。だが兎はいない、なんだ?と訝しく原因を探る――が、判然としない。怪我もしていない。彼らに危険は何もないはずだ。よくわからず、レグはひとまずその件を保留とする。もしこれから何回か同じことが起きれば、照合して原因も追えるだろう。兎が頭部の腕で攻撃してくるのを鉄骨で受け流し、押し切るように兎を薙ぐ。が、そう上手くは当たらなかった。

「ああ、乱暴なお客様! わたくし、参ってしまいます」

「そりゃすまん」

「でも構いません。それなら、お客様の欲しいものから伺いましょう――なんでもお出しいたしますよ?」

やっぱり、俺にも聞くのか。

(まあそれが仕事なんだろうからな)

仕事したいってのはめためたわかる。レグは頭の中で兎の行動に理解を示しつつ、答える。

「欲しいもの……は、まあ、あるが。それは俺にとって手段だし、それだと違うだろ?」

「手段を欲しがる方もいらっしゃいますよ」

「うーん。多分、そういうんじゃないんだよな……」

と言うか。レグは鉄骨を跳ね上げるように兎の顎を捉える、が、手応えは然程ない。派手にひっくり返ったものの、兎が起き上がってくるのには、殆ど時間を要しなかった。

「なんつーか。叶え方が点というか、球なのがな。第三者の俺から言わせてもらえりゃ、意識するまでもなく残る大前提部分が潰れるかもとは伝えた方が良かったと思うぜ」

例えばそれを叶えるとあなたは死にますとか。そんなの、そちらさんとしちゃ、『当たり前』のことだったのかもしれねえが。

「使う前に仕様書見てくれる生体、今日日少ないから」

いや本当に――レグは喋りながら、ドローンの視界で、猟兵が兎を殺すのを見た。成程、頭周りが致命傷なわけだ。内心で頷くと、飛びかかってきた兎の頭を、レグは外殻を操作して、単純にぶん殴る。お、手応えアリ。振り回していた鉄骨を突然使わなくなったためか、兎は何のガードも回避もなく、レグの攻撃を頭部に食らっていた。兎の小さなボディが跳ね飛んで、檻の中の店員からまた悲鳴。あー、とレグはそこで気付く。

(『兎がやられるのに』反応してるのか)

彼らにとってこの兎たちは、あくまで『少女』なのだろう。精神状態が悪くなるのは困る。ならば、見えないようにしてしまう方がいいな。レグは増やしておいた鉄骨で、店員の目を塞ごうとして――今まで隠れていた兎が、跳躍した。レンタルショップの店員が、それに反応して檻の隙間から顔と手を出す。ああ、一番やばそうだった生体だ、とレグは思った。それに、危ねえぞと声をかけようとして。

――助けてくれ。

店員は確かにそう言った。

兎が、店員に接近する。その『耳』が届く前に。

こちらに気付いたクロムが、咎力封じで兎の動きを止める。それを見ながら、レグは――念力で鉄骨を飛ばすと、兎目掛けて真っ直ぐ投げた。

くしゃ。

飛ばしていたドローンが拾ったのは、大体そんなような音であった。兎の頭部を腕ごと潰して、鉄骨は、倉庫のコンクリートに突き刺さっていた。店員の口から、あ、と漏れるのを聞きながら、レグは彼らの視界を鉄骨で塞ぐ。殴り抜いて地面に転がっていた方の兎が、よろよろと起き上がった。

「……なんだろうなぁ」

なんとも、こう。明らかに機動力の落ちた兎を、レグは簡単に鉄骨で殴り潰す。負ける気のしなかった戦いは、想定通りレグの勝利で終わった。

「……こういう感じ、生体だったらどう説明すんのかね……」

レグにこれを説明するのは、少し難しい。ふーむ、とレグは首を捻りながら――足元に流れてきた、兎の赤い体液を見たのだった。

●

「ああ、可愛らしいお客様! 本日はお越しいただきありがとうございます。恐れ入りますが、お客様は、どのような『欲望』でこちらに?」

「悪いが、俺は客じゃない」

熊猫のからくり人形を操りながら、クロムは言う。

――壊れた機械仕掛け。『客』とみなしたクロムたち猟兵を出迎えて、歌うように欲望を尋ねる少女らに、彼はそんな連想をする。

「ええ、ええ。存じております。けれど、『欲望』がない方など、いらっしゃいませんもの」

ここへ来る方はみぃんな、何かしらの『欲』を抱えておりますから。

微笑んで、少女はくるりとバレリーナのように回る。くる、くる、くるり。やはり、壊れている。クロムは、己の連想に確信を持つ。

何度も、何度でも……彼女らは『欲望』のために踊るのだろう。今、クロムと踊っているように。

「あいにく、俺のは求める欲望には足りないと思うぞ」

言って、熊猫の牙で、少女に噛みつく。が、ひらりと避けられてしまった。やはり素早いな。尤も、だからこそ、クロムは――彼女と踊ることを選んだのだが。焼けた荷物の間をくぐるように、少年は動く。そうして思い浮かぶのは、壊れたオルゴールのイメージだ。一度蓋を開ければ、壊れた人形が現れて、壊れた旋律を歌い出す。螺子を巻けば巻くほど、ここは何もかもが狂っていく。

少女が、悲しげに言った。

「確かに、お客様――ああ、お客様の『欲』は、とても小さいようですね。どうしてそのように小さな『欲』しか抱えられないのか……わたくしにはわかりませんが……」

ああでも、美しくて、儚くて、とっても素敵。少女は、薄暗い倉庫の中を、スカートの裾を翻しながら、クロムに近付いてくる。無論、頭部の腕で襲うためにだ。それを避けて、クロムは周囲へ視線をやる。荷物の影にひとりいると、レグは言っていた。それが出てきたら、彼の行動は邪魔されてしまうかもしれない。それでなくとも、目の前の少女に見つからないよう動かなくてはならないというのに。最初に猟兵が倉庫を焼いてくれたのは幸運だったな、と少年は思った。何しろ、ただでさえ少ない照明が割れて、更に倉庫が暗くなってくれたから。

暗いところでも目が利くクロムにとってはこの程度平気だが、兎たちにとってはどうか。

「ケーキの上の飴細工のよう! ねえ、お客様、わたくし精一杯頑張りますから。お客様の『欲望』を満たして差し上げたいのです」

少女の頭部から生えた歪な腕が、ゆらりと揺れる。

「もっと、しっかりとご自分の『欲望』を、形にしてみませんか?」

「……しっかり、ね……」

クロムの、ささやかに過ぎるような『願い』でさえ、彼女達にとっては『欲望』足りうると映っているのか。

「……いや、俺は何も欲しくないな」

回る人形さながらに、少女が繰り出す腕の一撃を、少年は躱す。からくり人形の牙で牽制するように噛みついて、躱される。そう、それでいい。人形に繋がる銀糸が、僅かな光に照らされて輝く。

「俺は……その、『儚い』欲望とやらで、十分だからな」

夢を追う誰かと、その夢を、守ることが出来たなら。

クロムは――それで良いのだ。

それが、たとえ脆い望みだと言われようとも。

今のクロムが望むことは、それだけだ。

「お客様……」

陶酔したような表情で、少女が不意に立ち止まった。気付かれたか? 少女は何もしない。ただぼうっとした顔で、少年を見るだけだ。

「お客様は、お客様足りえない方ですが……」

その綺麗な『欲望』を。

「わたくしが、『形』にしてみたい」

そう呟くように口にした少女が、勢いよく跳んで。

「……だから、俺は客じゃないって言っただろう」

クロムが、すいと動かした指――そこから繋がる『糸』に絡まって止まった。

「暗いと、やっぱり見えないみたいだな」

少年が持つ拷問具の糸は、からくり人形の糸に混ざって、荷物の間を蜘蛛の巣のように走っている。先程からずっと、クロムはこの糸を張っていたのだ。

「恨みはないが、こんな場所は、在るべきじゃない」

からくりの仕組みと同じだ。歪んだ歯車を放っておけば、必ずそこから破綻する。だから、取り除かねばならないのだ。クロムは絡め捕られた少女をそのまま糸で切断しようとして――視界の端に飛び出した少女を確認して、そちらへ目を向けた。目当てはこちら、ではない。少女が見る先には、レグが閉じ込めて保護する一般人たち。

まずい。

焦りと共に手枷と猿轡、拘束ロープを少女へと投げる。既にかなり距離があるが、いけるか。レグが気付いて反応する、その直前で、咎力封じが成功し、少女が止まる。

そしてその少女の頭を――レグの鉄骨が、横から貫いた。

それを見たレンタルショップの店員が浮かべた表情の意味を……クロムは、多分、知っていた。けれど少年は、何も言わなかった。レグが、一般人たちの視界を塞ぐように、鉄骨を並べる。

「……わたくし共は、彼らの『敵』ではなかったと自負しておりますよ」

「……だろうな」

吊るされた少女が、微笑んで言うのを、クロムは肯定する。『事実』がどうであれ、彼らにとっての『真実』は、少女が言う通りのものであったのかもしれない。

「でも、ここは、歪み過ぎてた。それだけは、確かだ」

おそらく、歪なもの同士の歯車が噛み合って、路から大きく外れたんだろう。少年には最早推測するしかできないが。もしかしたら、気付いた者もいたのかもしれない。だが、誰も止めなかった、止められなかった。

そしてそれは、願いの傍に立つのであれば、違えてはいけない事だと。

「……『平等』な、『市場』か」

「ええ! わたくし共は、誰もが等しく願いを叶えられる、そんな市場を運営しております!」

そうか、とクロムは小さく返事をして、少女に向き直る。

「待たせたな。……終わらせてやる」

――きゅゥ、と。

少年が、糸状の拷問具を操る。絞られていく糸に、少女の体が、様々な方向に捻じれた。だがその顔に苦悶はない。それならそちらの方が――きっと、良い。

「……さよならだ」

肉の厚さで重く張っていた糸が、不意に軽くなる。スプリンクラーに濡れた床へ、ぼとぼとと血と肉がこぼれた。

荷物を崩さないように糸を回収して、辺りを見回せば、もう動いている少女は一人もいない。壊れて明滅する照明に照らされるのは、猟兵と、真っ赤に染まる床ばかりである。皆、当然ながらずぶ濡れだった。

……後は、邪神か。

『平等』を謳う神は……どんな姿をしているのだろう。

クロムは少しだけそんなことを思いながら、一つ頭を振って水を払うと、邪神を屠るべく進む猟兵たちの元へと合流したのであった。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

第3章 ボス戦

『『天秤卿』リブラ』

|

POW : 等しくあれ、我々のブラキウム

【自身の体を巨大な天秤】に変形し、自身の【赤く輝く鉱石のような物】を代償に、自身の【攻撃力と平等を求める歪んだ正義感】を強化する。

SPD : 等しくあれ、我々のズベン・エス・カマリ

対象のユーベルコードを防御すると、それを【対象が無意味な破壊のために使用した様に】、1度だけ借用できる。戦闘終了後解除される。

WIZ : 等しくあれ、アストレアの名の元に

【召喚した冒涜的な輝きを放つ女神】から【対象が行った戦闘の光景を思い出す光】を放ち、【怨嗟の声等罪悪感を誘発する光景の脳内展開】により対象の動きを一時的に封じる。

イラスト:オペラ

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「💠アルム・サフィレット」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

血みどろの倉庫を後にした猟兵たちを待っていたのは、ビルの外観にはおよそ相応しくない、巨大な地下祭祀場であった。天井は高く、六、七メートルはあるか。十はないであろう。敷地としても、相当な面積の場所である。だが電気照明の類はなく、蝋燭を立てられたシャンデリア様の灯りがいくつか天井から下がっているばかりで、明るいとは言い難い状態だ。一応壁の燭台にも蝋燭がついているが、遠いおかげであまり役には立っていない。奥の祭壇らしき場所では、天井から襤褸きれと化した何らかの布が垂れており、その存在を強調していた。床は石畳で、他のものは何もなく、先程の倉庫と違い、見通しだけは十分に良いのが救いであろうか。ただ、鉄錆の臭いが妙に強い場所ではあった――これは、猟兵たちの身にこびりついた返り血のためではないだろう。

この祭祀場が一体いつ作られたのか、あるいは『この地下祭祀場の上に商店街が作られたのか』。それは、今の猟兵たちが知るところではない。

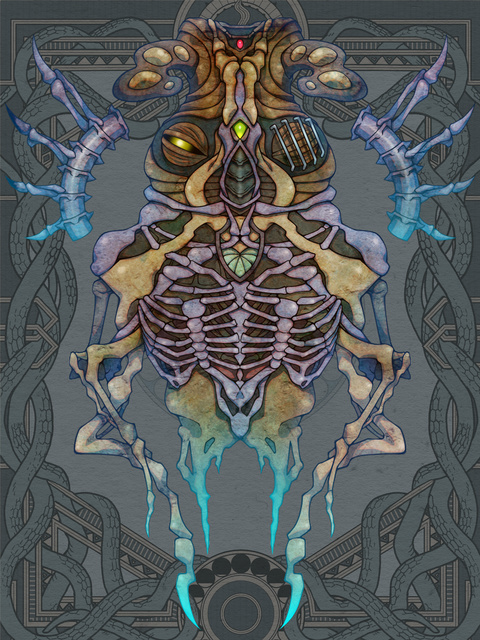

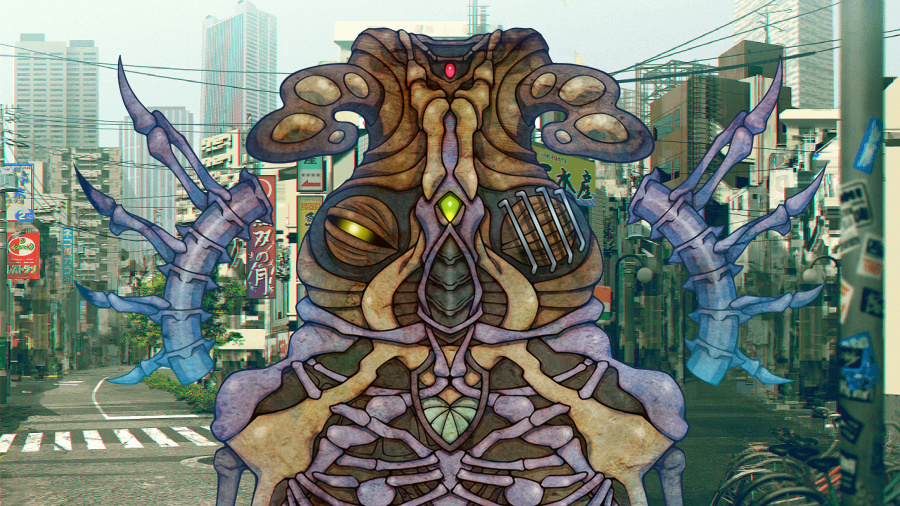

ただ彼らにわかることは――祭壇にて鎮座する、その巨大で歪な神こそがこの『市場』の主であり、猟兵たちが屠るべきオブリビオンであるということだけだ。

――それを見て、すぐに思いつくのは、土偶、蝉の類であろう。上半身を覆う骨格は、人の肋骨に似ている。だが下半身はない。背骨に似た左右一対の羽を持ち、上半身からは節足が、おそらく五対、直接生えている。殆ど左右対称のその邪神のうち、唯一非対称であるのが、その瞳である。神の左目は、かすがいのようなもので完全に塞がれていた。体長は、天井から推測するに、三から四メートルといったところだろう。

祭祀場への侵入した猟兵たちに、邪神が座したまま語り掛ける。その声は深く低く、入り口付近にいた猟兵たちまで届くほど、良く通るものであった。

「……汝らは、『強者』であるな」

なれば――汝らは『弱者に施さねばならぬ』。

「それが理。私が成す世界」

言って、神が、ふうと浮き上がった。そうして一メートルほど浮いた神は、その隻眼で、猟兵たちを――『見下した』。

「私は『全ての者が等しく美しく生きられる世界』を保証する。強者からは奪い、弱者には与える。欠けたものがあるのならば、どんなものでもすべて。それこそが、私が創る世界。これこそが、私の『正義』であり『平等』だ」

優雅とさえ思える所作で、神が節足を動かし、両手を広げるようにして、名乗る。

「我が名は『天秤卿』リブラ。平等を司る者」

さあ、汝ら『強者』よ。

「我が『平等』の前に、屈するが良い」

等しくあれ――。

その文言は、呪いにも似て。

アンテロ・ヴィルスカ

アンテロ・ヴィルスカ

ご立派、神らしい考え方だね

しかしその試みは願うものが多い割に、いつの世にも達成されないものだよ

照明が少し心許ない、眼帯を解いて暗視を利かせ暗闇に備えるよ

石畳や祭壇は不香の花で雪へ

剣と銀鎖の攻撃でこちらに注意を引き、隙あらば敵の頭上より死の氷柱を伸ばす

響く怨嗟の声には足を止め、形だけの祈りを

…これで満足かな?物に何を期待しているんだい

平等は悪くない思想だと思う

…が、力の配分が一方に強く傾くのと同じくらい、酷く退屈な思想だよ

何より秤にかける立場の者がいては、平等にはなり得ないねぇ。

(アドリブ歓迎)

ヴォルフガング・ディーツェ

ヴォルフガング・ディーツェ

【POW】

連携歓迎

ソレが答えか、偏る天秤の愚者よ

平等主義なぞ史実では「崩壊の歴史」に過ぎない

そして縋り付いたお前の贄は弱者ではなかったとでも?嗤わせてくれる

フェイントを交えつつ闇の属性攻撃を上乗せした爪で抉り、引き裂く

高度情報体を励起し相手の構造情報分析も併行

UCを回避されない様時機と箇所を狙い魔狼傀儡を展開

穢れた獣の足でその天秤、叩き割ろう

歪な女神の見せる風景は片割れを凌辱した者達、その者達を弑した始まりの光景か

罪深き者の憎悪はそよ風、けれどあの娘の怨嗟は…胸を刺す

仮に再び生まれ落ちたとて、同じ魂を持とうともうあの娘や子ども達自身じゃないと知っている

それでも俺は歩むと決めた、痛みが続こうとも

波狼・拓哉

波狼・拓哉

物事を測る量りが全てあるわけでもないわけで…というか生き物何て何かを糧に生きているんだよ。平等とか無理でしょうよ。というか平等を語る時点で平等ではないよね。

さてそれじゃ、堕ちた神様にはその名の通りもう一度骸の海に還ってもらうとしますかね。さあ、化け喰らいなミミック…!噛み/咬み/神/守/皇/神 殺せ。ありとあらゆる方向から影の顎を放っていこうか。

自分は衝撃波込めた弾で召喚された奴を撃ち倒したり、赤い宝石を狙い撃ってみたりとサポートに。

…罪悪感?いや、なんと言われようが戦いだよ?勝った方が正義だよ?むしろ蘇ってる方が意地汚くない?死んだら終わりだからこそ全力を尽くすものだしね

(アドリブ絡み歓迎)

クロム・ハクト

クロム・ハクト

拷問具で捕捉し、からくり人形で攻撃。

光に対してオペラツィオン・マカブル使用。

あれ自身は何も感じないかもしれないが。

封じられたのか封じたのかわからないが、その左目は自身の唱える平等の

不都合な事実に目を瞑っているように映った。

(無論、隻眼が必ずそうだという意味でなく)

自分で得たものと平等の名の下分け与えられたもの、

それが等価値だって言うのか?

どっちにしろあれがそうだとは思わないな。

(光受けたなら、少し感情堪えた風にしつつ)

そんな物は、もう知っている。

知った上でここに立っているんだ。

(そしてきっとそれは過去にも)

自分のした事は自分で負う。

それも含めて、何でも全てが分け合えるわけじゃない。

アドリブOK

ロカジ・ミナイ

ロカジ・ミナイ

――うわぉ…クスッ、気持ち悪いなぁ

ホントの平等ってものには、そもそも優劣の概念がないもんだ

不等を探るお前さんこそが不等の象徴だと僕は思うけどねぇ

…どう思う?

強者たる僕に見上げられる気分はどうだい

コイツの言う平等って何なんだろうねぇ

僕は強者だから、弱者がいないと強者たり得ない

僕がいないと強者でいられない人もいる

僕はそこに平等を見出さないと生きられない弱者だ

僕は、この均衡が破られると、ああ、とても困る

さておき

思いっきり殺れそうなのはアンタしか見当たらない

楽しませておくれ

チャンスとあらば足名椎

構えた長刀に電気が帯びて、歪な青が赤黒い空間に走る

罪悪感ならミントタブレットみたいに味わってるさ

今更、何とも

レッグ・ワート

レッグ・ワート

びっくりした。主観上等でか。まあそちらさんが何を美しいと思うに何にせよ、今後解体される生体逃がしといこう。

先ずドローン天井に回して戦場の情報収集。俺は暗視使いながら前中衛で数少ない方に。基本は鉄骨武器受けとぶん殴り。音にも気払っておいて、高度上げるなり他に仕掛けてきそうなら糸絡めて怪力でおろしたり注意喚起。武装で捌け無さそうな一撃には無敵城塞使うぜ。

終わったら組織に連絡。檻の事もあるし、店員達眠らせるかするまで陰に黙って居る。封鎖と片付けにケアや記憶処理も頼む。次にならんように処置頑張って。――凌ぎきって満更でも無く逝ったの知ってると、他全部が生き地獄だろうと仕様上勝手に諦められない。悪いな。

ベルンハルト・マッケンゼン

ベルンハルト・マッケンゼン

アドリブ、他参加者との絡み大歓迎!

【WIZ】

(昨晩バーでへべれけに酔いどれてしまい、地獄の苦痛で目覚めた今朝の光景を思い出してしまった。罪悪感と共に)

(頭を垂れて跪く)……おぉ、神よ。偉大なる天秤卿リブラよ。私、ベルンハルトの願いをどうか聴き入れよ!

私は酔いどれだ。朝は二日酔いで苦しむ。しかし酒を飲まない人は、二日酔いにならず苦しまないというではないか。これは不平等だ! なぁ、神よ? 平等を司るなら、酔いどれも含めた全ての者が、等しく二日酔いに苦しまない朝を保証してくれ! 戦術的に…フッ。

(ニヤリと笑って立ち上がり、ユベコのEisernen Handを命中率重視で使用、スキットルで酒を呷る)

デュラン・ダグラス

デュラン・ダグラス

【アドリブ・絡み・協力OK】

人を見下しといて平等たァね。

ああ、てめぇは秤の支点ってワケか。

支点は梃子のド真ん中、どっち寄りでもないトコじゃねェとダメだぜ、不良品。

【SPD】

飛ばれンの面倒だし、気分も悪ィ。

地面に引きずり下ろして、飛ぶの妨害してェ。

UCで飛んで【空中戦】、『グレートソード』で【なぎ払い】して怯ませてェ。

隙出来たトコで『スーパーアイビー』巻き付けて動きづらく(【マヒ攻撃】)して引きずり下ろす。

その後【怪力】で抑え込む。

俺巻き込んで攻撃すンのも許容範囲、討伐優先だ。

無駄に丈夫だしな(【激痛耐性】)

平等ね。

いくら考えてもキリがねェ。

だから、結論出しちまった時点で平等なんかじゃ無いンだ。

薄暗い祭祀場の中、最初に神の前へ歩み出したのは、ベルンハルトであった。

「……おぉ、神よ。偉大なる天秤卿リブラよ」

舞台役者にも似た大仰な仕草でベルンハルトはリブラの足元へ跪くと、手にしていたグレネードランチャーを脇に置き、頭を垂れる。己の後頭部を刺す神の視線を受けながら、男は、薄暗闇の中、背後の猟兵たちが動く気配を感じていた。別段、彼らとの間に作戦などがあるわけではない。何しろ、そんなものを考える時間も、機会もなかったのだから。まさか、知性と知能があるらしいこの神の前で作戦を立案して検討するわけにもいくまい。しかし、突然声高に神へ語り掛けた自分に、戸惑う者はどこにもいないのだ――不思議なことに。

だからつまり、最初から最後まで、この事件は、『誰かが動きたいように動いた結果』で出来上がっているのだろうと彼は思った。『欲望』に始まって『欲望』に終わる。これはそういう、即興劇だった。

ならば、私は『何者』なのか。

跪くベルンハルトに、神が言う。

「汝、何者か」

「私はベルンハルト。ベルンハルト・マッケンゼン。リブラよ、重ねてお願い申し上げる。私、ベルンハルトの願いをどうか聴き入れよ!」

「……面を上げよ」

神の言葉に従い、男はその浮かび上がった巨体を見上げた。神の黄色く輝く隻眼と、男の青い瞳が交錯する。神が、その節足を蠢かせて、ベルンハルトを見下ろす。

「汝、何を願う?」

――いつの間にか、密やかな冷気が、彼の足元から這い上がってきていた。

「私は酔いどれだ。朝は二日酔いで苦しむ」

倉庫でずぶ濡れになった体を凍り付かせるような、真冬の匂いがする。六月という暦に似つかわしくないその匂いを嗅ぎながら、跪いたまま、ベルンハルトは両手を広げて神に訴える。昏い天井からは、シャンデリアの蝋燭に弱く煌めく氷柱が何本も生え始めていた。

コキュートス。ふとそんな想像をする。尤も、彼は既に、神など信じていないのだが。

(まあ、地獄なら毎朝味わっているしな)

二日酔いの苦痛を知らぬ者は幸いである。彼はしみじみとそう思う。酒は飲んでも飲まれるな、その格言は正しい。

「二日酔い、それは私にとって、拷問にも等しい。しかし酒を飲まない人は、二日酔いにならず苦しまないというではないか。これは不平等だ!」

「ほう」

リブラが、ベルンハルトの発言を吟味するように目を細める。白い雪が、ちらと視界の隅で瞬いた。

神は何を考えているのか、男の言葉を、戯言として一蹴するつもりはないらしい。随分と紳士的じゃあないか、とベルンハルトは思う。こうやって、どんな馬鹿らしいことでも黙って聞き届け、解決までしてくれる存在が現れたら、弱った者はどうなるか。そんなもの、誰にだってわかることだった。

「なぁ、神よ? 平等を司るなら、私のような酔いどれも含めた全ての者が、等しく二日酔いに苦しまない朝を保証してくれ!」

私は『何者』か。神へと痛切な面持ちで訴えながら、ベルンハルトは、先程思い浮かんだ問いを、また考える。この即興劇の中で、自分は、『何者』を演じているのか。

そして、神の背後で――デュランが飛ぶのを、彼は見た。

(……決まっている)

唸るような咆哮と共に、男の大剣が、神の頭部を、強烈に殴打した。耳障りな音がして、デュランが舌打ちと共に空中で翻る。

「かってェな!」

「……煩わしい」

そう言って、デュランの方へ振り向いた神の背後で、ベルンハルトは立ち上がる。祭祀場は既に一面の雪景色で、冷えた服が割れるような音を立てた。これは明日、猟兵皆風邪でもひいているかもしれないな。そんなことを考えて、彼は笑う。加えて言えば、この寒さなら、懐のスキットルが良い感じに冷えているだろう。飲むのが愉しみになってきた。

だから、さっさと終わらせようではないか。

「リブラよ!」

グレネードランチャーを構えて、ベルンハルトは叫ぶ。神が再びこちらを向く――やはりこちらを見下した瞳で。『人』のことを、己の好きに出来る玩具としか思っていない態度で。

「私はベルンハルト・マッケンゼン!」

わかりきったことを言う。リブラの目はそう語っていた。そうだ、私は、『ベルンハルト・マッケンゼン』である。それ以上でも、それ以下でもない。

この即興劇で、私は、そう在るべくして立っている。

だから、彼は、引き金を引くのだ。

「Leck mich am Arsch!」

誰かが、下品な言葉を使うなぁと呟くのが聞こえて、擲弾が神の顔面へと飛ぶ。命中率を重視して発射された弾は、ベルンハルトの思惑通り、リブラの、『開いた右目』で爆発した。流石にリブラもそれには怯んだか、ぐ、と呻いてよろめく。その隙を見て、方々から『綱』が飛んだ。

デュランの蔦が。アンテロの銀鎖が。クロムの拷問具が。レグの糸が。

浮かぶ神を四方から完璧に捉え、地へと引きずり下ろす。

「……それほどまでに、己の『強さ』に固執するか」

そうして『強者』を気取るのが、いかに卑しい行いであるか。

「その身をもって知れ。愚者共よ」

侮蔑の滲んだ、厳かな声で、リブラが言う。まずい――と、傭兵としての直感が告げて、ベルンハルトは急いで二発目の擲弾を発射する。頭の中で鳴り響くのは、拓哉のミミックを見た時と同じ警鐘だ。先程と同じように、神の目が爆発する。だが、リブラは止まらない。全身を拘束されている上、他の猟兵も同じく攻撃を仕掛けているのに、まったく意に介した様子もなく、みしり、みしりと音を立てて、その姿を変えていく。

「――等しくあれ、我々のブラキウム」

神の額にあった赤い鉱石が強く発光して、弾ける。薄暗闇に慣れた目を焼くその光に、思わず目を覆い――次にベルンハルトが目を開いた時、そこに在ったのは、『リブラ』の姿ではなかった。

「……私の世界は、理は『正しい』。なぜなら『平等』こそが『正義』なのだから」

猟兵の綱に絡め捕られたままの神が、己の正義を力強く謳う。

その姿は、あまりに巨大な天秤の姿をしていた。

●

「……人を見下しといて平等たァね」

ま、さっきよりゃ、ちったァ小さくなったか。ドラセナ・ジェットウィングスで飛びながら手にしたスーパーアイビーを引くデュラン、その前に現れた天秤は、横幅こそあるが、縦は多少小さくなっている。精々二メートル強と言ったところだろう。デュランの右方で糸を引くレグと同じくらいか、少し小さい程度の高さだ。麻痺を仕掛けておいたおかげか、拘束も解かれていないし、大した問題はない。

「いやまさか、本人……いや、この場合はなんて言うんだろうな。まあなんでもいいけど。自分が秤になるとはね」

リブラへの攻撃をやめて近くまで後退してきた拓哉が、嘲笑じみた表情で言う。

「ワタシなら、全部平等に量れます、って?」

馬鹿げてるな。吐き捨てるような青年のその言葉に、デュランは全面的に同意だ。

「何を言う。私の『平等』は正確無比だ」

言って、天秤の容をした神が、己を捕らえる四本の綱ごと浮き上がろうとするのを、デュランは膂力の限りに引く。それは他三人の猟兵も同じだ。だが、力が増しているらしい神は、その四本の力に抗うようにぐんと力を込めて、宙へと再び浮いた。その高さは、先程と同じく一メートルくらいだろう。見上げる場所で、ゆらゆらと、秤が揺れていた。その姿に不快なものを感じるのは……デュランだけではないはずだ。

……飛ばれンの面倒だし、気分も悪ィ。

(どうにかこのまま地面に引きずり下ろして、飛ぶの妨害してやりてェな)

地べたを這いつくばらせて――この手で抑え込んでやる。

「拓哉、援護頼むわ」

俺ごと撃っても構わねェ、無駄に丈夫だしな。そう言って、デュランは蔦の鞭を引く。麻痺が効いているのは確かなのだが、浮かぼうとする強さは変形前とあまり変わらないように思う――悪役ってのは、なんでこう二段変形みたいなのが好きなのかね。最初から全力出していきゃァ、失敗することだって無いだろうに。尤も、だからこそ勝てる時も、度々あるのだが。

「妄執に囚われた愚者共よ。私の正しさが理解できぬか」

「生憎と、俺ァ頭がいい方じゃねェん、だ!」

一際強く引けば、力の均衡が崩れて天秤が揺らぐ。それを機と見てデュランは背の翼で勢いよく飛ぶ。ジェットエネルギーを推進力に近付けば、「その姿。忌まわしかろう」と天秤が言った。

「私の『平等』な世界では――汝も、美しい姿で居られるというのに」

一々ムカつく野郎だな。上から目線の、価値観の押し付け。邪神という立場がそうさせるのか、それともリブラそのものが持つ気質なのか。まあ後者だろうなァ。拓哉の弾丸が、立て直そうとする邪神を穿つ。衝撃波の余波がデュランの身を打つが、彼は構わず大剣を薙いだ。が、その体は何で出来ているのか、ギィン!と硬い金属音を立てるばかりだ。ああダメだ、やっぱりかてェ。弾かれ、距離を取れば、直後アンテロの操る氷柱が天井から伸びて、秤を凍らせた。だが振り解くように天秤が動き、皿の薄い一部を砕くばかりに留まる。だが、それに合わせて、く、と、神が呻くのを、デュランは確かに聞いた。こんなナリでも、痛みは感じンのか。それだけで多少は胸がすっとするのは、やっぱ相当頭にキてんだろうな、とデュランは自分のことながら思う。気に入らないことが多すぎた、おそらく。

あの店員たちも、兎たちですらも。

この、くだらない神のために働いていたのだなどと。

(……胸糞悪ィだろ)

せめて、もっと、真摯なら。

この神が――彼らに対してもっと真摯であったならば。デュランも、ここまで腹を立てずに済んだのだろうかと、少しだけ思う。

そんなもの、この神には求められないと、わかっているけれど。

「私を屠ろうとは。私はただ、『均衡』を保つことを『正義』としているだけだと言うのに」

「……ああ」

成程、とデュランは思った。店員たちも兎たちも、この天秤にとっては、『皿のどちらに乗っていても気付かないほど矮小な弱者』に過ぎないのだ。秤など、元から機能していない。

だからこの神は、その秤が最初から傾いていることに、気付かないでいられる。

「てめぇは秤の支点ってワケか」

「それ以外に何がある。強者から弱者へ分け与えるとは、秤持つものにしかできぬことだ。それは即ち、私こそが支点であるということ」

弱者を救済してこそ秤。そう『のたまう』神に、デュランは再度大剣を振るう――その、秤を秤たらしめる、皿を支える細い鎖目掛けて。

「バッカじゃねェのか。支点は梃子のド真ん中、どっち寄りでもないトコじゃねェとダメだぜ、不良品」

人を見下して。

木っ端同然に扱って。

「それで秤気取りたァ――馬鹿にも程があるだろうがよ」

最初から『何も量るつもりがない』くせに。

(『正義を語る』なんてよ。笑わせてくれるじゃねえか)

「愚かなのは汝らだ」

デュランの大剣が振り抜かれる直前に、天秤が、歌うように言う。

「等しくあれ、我々のズベン・エス・カマリ」

それは、おそらく邪神のユーベルコードなのだろう。使うタイミングからして、防御の類として用いるつもりか。それに、男は笑った。

「――やっぱ馬鹿だぜ、てめぇ」

デュランの左腕に繋がった大剣が、神のユーベルコードを無視して、天秤の右皿へ繋がる鎖の一本へと食い込む。

「な――」リブラが驚愕の声を上げた。「馬鹿な」

「悪ィが、俺のこれは、ユーベルコードじゃねぇンだよ」

だから防御なんて無意味なんだ。男の台詞を裏付けるように、純粋な力に負けた鎖が、みしみしと音を立てて、割れていく。

「俺を止めたいなら、叩き落とすべきだったな。カミサマよ」

「く、ぐぅぅ!」

「――ついでに、俺のこれも、別にユーベルコードじゃなかったりするんだよね」

下から青年の声がして、神がグレートソードの峰へ、拓哉の弾丸が命中する。弾けた衝撃波に後押しされた大剣が、ついに鎖を断ち切った。ああ――と、傲慢な神が、人間のような悲鳴を上げる。支える鎖の片方を失った右皿が、だらん、と垂れた。

「……平等ね」

そんなモン、いくら考えてもキリがねェ。

バランスを崩したリブラに絡んだままだった蔦を、デュランは強く、下へ向かって引く。その力に逆らえず、片翼をもがれた鳥のように、神が雪舞う地面へと落ちる。

「だから、結論出しちまった時点で平等なんかじゃ無いンだ」

その言葉が終わらないうちに。

「――てめぇが流した血の分だけ、地べたを舐めてろ」

デュランは、墜落した神の右皿を、渾身の力で穿ち抜いていた。

●

「なぜ理解せぬ。私の世界は完璧だ――私に従えば、『全ての者が等しく美しく生きられる世界』が与えられるというのに。弱者と強者は等価に釣り合わねばならん。その平等こそが幸福なのだ!」

男の大剣に貫かれて雪に埋もれた天秤が、なおも御大層な理屈を喚く。神もこうなれば哀れなものだな、とアンテロは思った。無様と言っても良い。

「――うわぉ……クスッ、気持ち悪いなぁ」

「まったく。いやはや、実にご立派、神らしい考え方だね」

軽蔑を隠しもせずに笑うロカジの横で、アンテロは、甲冑に包まれた手を叩いた。しかしその試みは、願うものが多い割に、いつの世も達成されないものであることも、彼は知っている。立派過ぎるものというのは、大体いつもそのようなものだ。絵空事でしかないからこそ立派なのであり、必ずどこかに欠点があって、勝手に破綻する。だからこそ、そんなものを求める者は、狂人に過ぎない。

「……ホントの平等ってものには、そもそも優劣の概念がないもんだ」

今や、神は地に堕ち、猟兵たちの誰よりも低い場所にいる。長刀を抜刀して神を見下ろすロカジが、冷めた目で言った。

「不等を探るお前さんこそが不等の象徴だと僕は思うけどねぇ」

ま、御託はいいか。ロカジが帯電した長刀を構え、雪と化した石畳を踏む。二人の目の前で、デュランが更に力を込めて浮かび上がろうとする天秤を抑え込み、「俺ごとやっちまえ」と叫んだ。どうやら、そのまま神を己が身にて拘束し続けるつもりであるらしい。彼の正義が――神の正義を許せないのだろう。正義の反対にあるのもまた、正義か。アンテロはそんなことを思った。

「ああ言ってくれてるし、さっさとやっちゃおう」

「そうだね」

特に生かしておく理由もない。銀鎖を絡めたまま、アンテロは天井から生える氷柱を再び操る。シャンデリアに当たらぬよう伸ばした死の氷柱は、デュランに縫い留められたリブラへと緩やかに忍び寄り、その身を凍らせて、砕いた。神も悲鳴を上げるのだな、とどうでもよいことを考える彼の足元に、凍って砕けた神の破片が転がる。なんとなくそちらへ視線をやれば、雪へと変化させた石畳の、真新しい白の上に、アンテロの足跡が残っていた。不香の花で作られたその雪景色は、男の心を穏やかにした――やはり、此れが一番落ち着くな。冷たい雪の世界。美しいと言えば――そして平等と呼ぶのであれば、あるいはアンテロの場合、この景色をこそ、そう称するのかもしれなかった。凍てつく寒さの前に、世界は一点の染みもない白に染まり、生物はあまりにも等しく無力だ。それは地上だろうと、海中だろうと関係はない。

薄暗闇を見通すために眼帯を解いてなお、祭祀場は暗い。夜の教会に似ている、と思う。そう言えば、先程、天秤は右の皿が壊れたのか。ということは、今、秤にあるのは左皿のみということだろう。アンテロは己自身である八端十字架を思い出して、ヘルムの下で少しだけ笑った。左に傾く秤が示すものとは、さて何なのだろうか。

「出来るだけ当たらないようにするけど、当たったらごめんね!」

ロカジがデュランに軽い調子でそう言って、真空波を放つ。おう、やれ――男の、怒号にも似た声。暴れる天秤に散らされた雪が、真空波で更に宙を舞った。必要があればアンテロも剣で注意を引こうかと思っていたが、これなら必要なさそうである。ベルンハルトの擲弾と拓哉の衝撃波が、死の氷柱で半ば凍り付いたリブラを更に追い込む。クロムのからくり人形が食い千切るように天秤を噛み砕き、レグの鉄骨がハンマーのようにリブラを殴打する。最後にヴォルフガングが一直線に距離を詰め、その爪で秤を抉り引き裂いた。

そして、神様とやらが――音を立てて大きく砕ける。

だが、まだ死んでいない。兎の件があるから注意せねばと構えるアンテロの耳朶を、レグの「なんかやばいぞ」という声が打つ。まったく――二度三度と仕込むのが好きな連中だ。次いで、突然ヘルムの隙間から光が差す。見れば、不香の花で雪に埋もれたはずの祭壇、そこから、禍々しい、冒涜の光が現れるところであった。

「……祭壇などなくとも」神が言う。「私がいる限り、『彼女』を呼ぶことはできるのだ」

それに対する猟兵の動きは様々だった、リブラの息の根を止めようとする者、現れた光へ攻撃を仕掛ける者、防御に回る者。アンテロはと言えば、無論、息の根を止めようとする者であった。死の氷柱でリブラを更に凍らせ、デュランとヴォルフガングがそれを砕こうと攻撃を加える。しかし既に始まった光の現出は止まらない。やがて、光が徐々に女の姿を取る――天秤を持った、眩い女。

等しくあれ、アストレアの名の元に。

「汝らの罪を――思い出させてやろう」

悔い改めよ。神が、呟くように、呪いの言葉を吐いた。現れた女が天秤を掲げる。真っ白な光の中で――アンテロは、かつての光景を見た。胎児を引きずり出した、少女の姿のヴァンパイア。人間を、亜人を許さなかった彼女の心臓を、彼は貫いた。剣は墓標に。次に現れるのは、黒いローブの歪な亡者。吹雪の中で踊るのは、黒いドレスの妖艶な女だ。あるいは、傭兵姿の少女たち。また別の場所で彼が屠った者。それらが一様に、怨嗟の声を上げる――死に際の姿で。それは、瞬きをすれば消えてしまうほど短い時間の出来事だったが、それ故に、写真のネガにも似て男の頭に残った。焼き付く怨嗟に、ふむ、と一つ感心めいた吐息をこぼして、元に戻った視界で確認してみれば、防御に回った者以外は皆そのような幻覚を見せられたらしく、それぞれの表情を見せているところであった。

悔い改めよ。リブラの言葉を思い出して、アンテロは動きを止めると、一つ簡単な文句を唱えて、彼らのために祈る。

そうして、かの天秤が何かを言う前に、彼は首を傾げて神を見た。

「……これで満足かな?」

凪いだ声音で言えば、天秤が、怒りを滲ませたような言葉を口にする。

「汝――その傲慢は、許されざるぞ」

「傲慢も何も。そちらに言われる筋合いはないし、物に何を期待しているんだい」

そんなものがわからないからこそ――アンテロは、ここに居ると言うのに。

「平等は悪くない思想だと思う。……が、力の配分が一方に強く傾くのと同じくらい、酷く退屈な思想だよ」

何より秤にかける立場の者がいては、平等にはなり得ないねぇ。光の女神はまだそこに佇んでいるが、リブラが扱わない限り、どうやら動かないらしい。それならばとりあえず、やることは一つであろう。

「秤は秤のまま、大人しくしているべきだったね」

アンテロは片手剣を構えて、半壊したリブラを、繋がる銀鎖で引き寄せるようにしながら――彼に刺突を繰り出した。

●

光に誘われて思い出すのは、白昼夢。展望台のアトラクション。廃墟の遊園地――そのようなものだった。青色の、電子仕掛けのモルフォ蝶。黒い翼の女神。骨の竜。怨嗟を抱いて消えていった者たちが、クロムの脳裏で閃いて、彼を呪う。

それから――『彼』の『知らない者たち』までもが。

一斉に、少年へ向けて……呪いの言葉を叫ぶ。

「……っ!」

それに胸を貫かれるような心地がして、クロムは思わず息を呑んだ。刺し傷にも似た痛みだった――心臓が跳ねる。けれど、それも一瞬だ。息を整え、少年はそれが幻であるということを理解する。リブラとやらのユーベルコードだ。オペラツィオン・マカブルでは防げなかったか、と思うと同時に映像が消えて、半壊した天秤と、祭壇に現れた女神が視界に現れる。それから、色の抜け落ちた顔で己が足元を見る、ベルンハルトも。

どうしたんだ――と声をかけるのは、愚かなことだろうと思った。彼も、あの光を食らったのだろう。無骨な銃器を手にしたまま、少しだけ放心しているようだった。

「……大丈夫か」

僅かな逡巡を挟んで、出てきたのはそんな言葉だった。男が、ハッとした顔で、クロムを振り返る。

「ああ――いや何、昨晩バーでへべれけに酔いどれてしまってな。地獄の苦痛で目覚めた今朝の光景を思い出してしまっただけだ」

度を超して飲むものではないな、とベルンハルトが笑い、髪をかき上げる。

「あれは罪悪感が凄まじい……あの、耐え難い頭痛と吐き気! 反射的に神へ祈りを捧げてしまうほどだ――神様、私は悔い改めます、もう飲みませんとな。尤も、その舌の根が乾かぬうちに、迎え酒を飲むわけだが」

まったく酔いどれはこれだからいけない。男の台詞に、クロムは無言を返す。酒が飲めない歳だからよくわからないと言うのもあるし――彼の顔が、未だに白いままだったからと言うのもある。ベルンハルトの語る言葉が真実なのか、少年は判別する手段を持たなかった。

向かい側にいたアンテロが、祈りを捧げるような仕草をした後、リブラと会話をする。それを見た男が、「さて、戦闘再開と行こうではないか」と皮肉気に口元を歪めた。

「私は援護に回ろう」

「わかった」

クロムの了承に片手を上げて、男が銃器を抱え、やや前傾姿勢で後方へ走っていく。

(……バーの記憶)

自分は――これまでの戦いで葬った者たちが現れたのに?

益体もない疑問は、アンテロが銀鎖を引いたことで消えた。男に合わせて、クロムも拘束が解けぬよう、拷問具の糸を引く。男が片手剣でリブラを突き刺して、凍っていた天秤が、美しいとさえ感じるような甲高い音を立てて壊れた。女神の白い光の元、砕けたリブラの残骸が煌めいて四散する。

「傲慢な――傲慢な者共め。私を屠ったとて、意味などないのだぞ。空に星が瞬く限り、人が平等を求める限り――私は幾度でも蘇るのだから」

汝らに出来ることは、己の罪を悔いて、我が『平等』を受け入れることのみ。

「……罪、か」

囁くようにこぼしたクロムを、リブラがその弁舌の標的とする。

「そう――汝も『強者』であれば、『弱者』を踏みにじったことがあるのだろう」

「ないとは言わない」

多分……クロムはこれまでも、これからも、どこかで何かを踏みつけることがあるのだと思う。必然に、偶然に。天秤の話に返事をしながら、からくり人形を操って、そのどこを狙えば一番効果があるのだろう、とクロムは考える。左皿は先程アンテロが二つに砕いたし、右皿はデュランが貫き、踏みつけている。猟兵たちの攻撃の中心地に立ち、あの光を受けてなお、神を地へ縫い留め続けているその胆力に、クロムは素直に尊敬の念を抱いた。

「己が『弱者』であったこともあるのだろう?」

「あるだろう……な」

こちらは、記憶がないから定かではないが。少年が同意すれば、天秤は、我が意を得たりとばかりに声高く叫ぶ。初めて話が通じそうな相手が出てきたから、嬉しいのか? そんなことを少しだけ思う。別に、クロムだって、話を聞きたくて聞いているわけではないのだが。ただ、最大の効果を得られる場所を探すのならば、話に付き合う方が良いからだ。

「では、等しくあれと――汝も思ったことがあるだろう!」

だから、私は正しいのだ。

「……自分で得たものと、平等の名の下分け与えられたもの、それが等価値だって言うのか?」

「無論。だからこそ、この祭祀場の上に住まう者たちに、すべてを与えたのだ。とても美しい世界であっただろう?」

「そうか。……あんたはあれを、美しいと思うんだな。なら俺たちは、死ぬまで平行線だ」

レンタルショップの店員が見せた顔を、クロムは思い出す。そして、少年の願いを飴細工のようだと言い、店員たちの敵ではないと嘯いた兎のことを。その赤い瞳にあった、きっと憧憬と呼ぶべき感情を。炎と血に赤く染まった、あの倉庫と荷物のことを。