名も知らぬ戦場の歌

●プロメテウス

荒れ野を往く。

視界のどこもが荒れ果ててた。人類の文明の残滓の如き瓦礫。砕けた地面は大地の芽吹きを教えているが、しかし、それは人類の存在を打ち消すかのような光景だった。

踏み出す足元から音が聞こえる。

砂利を踏みし見える音に知らず己は面を上げる。

疑問があった。

自分が何故今歩いているのか。

空は赤く、星々の瞬きはあれど、青空はなく燃えているように思えた。『歌』だ。歌が聞こえている。

『暁の歌』が聞こえている。

誰かが口ずさむようであり、また同時に口笛のような旋律でもあった。

「その歌は」

「しゃかりきになって私が集めていたものだよ。気に障ったかい? いや、気に触るわけなどないよねぇ。これは音楽というのだ。音じゃあない。君が言ったように歌さ、これは。人の、人類の宝さ」

陽気な声だった。

いや、どこか躁気味であったと言われたのならば、それもまた事実だろう。

少なくとも声の主は、陽気な性格をしているようだった。

己は荒野にて音が響いていることに驚いたのではない。

『此処』に己以外の何かがいること事態に驚いていた。

まさかこんな日が来るとは思いもしなかった。

己の唇が開く。乾いた皮膚が張り付いて血が溢れる。鉄の味がする。

無為に思えた時の堆積にも、意味があったように思えた。

「キミはナニモノかなんかは聞くに及ばないのだろうさ。この問いかけに意味がないことは私はわかっているのさ。けれど、ああ、どうか見下げてくれるなよ。私だって音楽を慰めにしたいわけではないのだよ。久方ぶりの」

「これよりもっと長い時間の堆積がアンタに降り注ぐだろう。その時、アンタが歪み果てていないことを俺は願う」

その言葉に陽気な声の主は首を傾げたようだった。

疑問を抱いたようだった。

けれど、少し考えるような素振りを見せた。すぐさま言葉を発するのはもったいないと思ったのかも知れない。

音楽が鳴り響いている。

陽気な声の主の中にある膨大な音楽はまだまだ聞き飽きていない。けれど、それが聞き飽きるような時が来るのだと己が言っていることを理解したようだった。

「どうだろうね。私を扱うに値する者が現れるとは思えない。この世界は、そういう世界だろう?」

「争いだらけの世界だ。戦乱が渦巻いている。縄目のように交互に平和と争乱が起こるのではなく、もうずっと争いばかりが続いている」

「誰もが疲弊している。誰もが歪む理由を持っている。けれど」

「ああ、けれど、『理由になってない』……少なくとも俺とアンタはそう思っている」

「その通りだ。この世界には音楽がまだある。なら、人の心には優しさがあるということだ。『祈り』もあるだろう。ならば、『平和』だってあるはずだ。私はそれを信じたい」

「それを寄す処にするのならば、必ず現れるだろう。アンタの求める者が」

その言葉と共に赤い空に瞬く星が明滅する。

「往くのかい、白銀の巨人の君。その赤と青の光を纏って」

「誰かの揺り籠たらんとするアンタもそうだろう。願わくば、子守唄を歌うようにと言うアンタは」

「お互い様さ、誰かのためになりますようにと願われたのならね」

陽気な声の主は闊達に笑ったようだった。

僅かな邂逅の時。されど、それは得難いものに思えたし、また何かの楔のようにも思えたのだ。

たとえ、この邂逅が意味のないものに落ちるのだとしても、確かにあったことだろ理解できる。

故に己は息を吸って見据える。

「そうか。最後に聞こう。この歌の名は」

「『曉の歌』、『オーバード』と言った方が通りが良いかな」

肩をすくめる様な仕草が空気を伝わる。

それで十分だった。陽気な声の主は別れを予感したのか、言葉を紡ぐ。

「さらばだ、夢から覚めたのならば、君も思うだろう。何者にもなれない者たちの歌こそが、誰かの心に波紋を生み出すことを願って」

その言葉と共に陽気な声の主の気配が消える。

見上げるは星の海。

赤と青の熾火は昌盛し、白銀の巨人はしあわせなゆめから醒めるように瞳を閉じた――。

●耳を

朱鷺透・小枝子(亡国の戦塵・f29924)は思う。

先程から聞こえてくるこの音は何だろうと。彼女が訪れているのはとある名も亡き小国家の残滓たる土地だった。

名前があっただろうが、小枝子はそのことについて深く考えない。

此処がどこであるのかを知るのは自分だけでいいからだ。

この音はどこか機嫌が良さそうな鼻歌のようなものであると今ならばわかる気がした。

破壊衝動しかない悪霊たる己の身にあってさえ、そう思えるほどの感情が乗った……ただ漏れな音だったのだ。

「いえ、これを鼻歌だと自分は思えてならない」

小枝子は己の中に起こった小さな変化に戸惑う。

僅かな戸惑いであったが、戦いにおいてこのような戸惑いはいつだって生死を分かつ。だからこそ、払拭しなければならない。

これは先の戦いからずっと己の中に沸き立つものだった。

こぽこぽと沸騰するような。

きしきしと凍りつくような。

相反するものが同時に興っているような。

なんとも言えない奇妙な感覚が小枝子の中にあったのだ。

そう思えば、己が踏みしめる砂利の音さえも、何か意味を持つようにさえ思えてきたのだ。

「まさか」

まさか、と小枝子は思う。言葉に出していた。思わず声に出してしまうほどに己の中には何か変化が起きている。

あの戦いで得た何かが自身に変化をもたらしている。

無自覚なようでいて自覚的だった。

そう思えば、己が今歩んでいる故国の大型軍事施設の残骸も別のものに思えてくる。『学園』と呼ばれていた施設。

確かにそこは『学園』とはにても似つかぬ場所であったが、しかし、そう名付けた者の意図が感情のように思えてくる。

廃墟そのものであるが、しかし、そこにはかつての人の営みがあった。たとえ、それが非人道的なものであってもだ。

どんなものにも人の所作には感情が乗るものである。

もしかしたら、もっと遥か過去には『学園』と名付けた者たち以前に人の営みがあったのかもしれない。

古代の、そのさらに過去にも。

それが不思議と小枝子には感じ取れてならなかった。

「今まではこんなことを思ったこともなかったのでありますが」

己の魔眼にはただの廃墟にしか写っていなかった。

此処を拠点のように利用していたのは、ただりようできるものがあったからだ。自身のキャバリアたちが居並ぶ倉庫を横切る。

あの機体たちは己の破壊衝動が形になったようなものだ。

壊す為に生み出され、壊れて、壊れ果てるまで其処に存在し続けるモノ。

自分だってそうだ。

代わりは在るが、変わりないものだった。変わりようがない。

そうあるように作られたのだから。

「自分もそうであると思ったのですが、そうではなかったのでありましょうか」

独白は、耳に届く鼻歌のような音に引っ張り出されているようでもあった。

己の中にあったものを引っ張り出されるのは心地よいものではなかったが、今は不思議と吐露している、と自分でも理解が及んでいるように思えたのだ。

小枝子は足を止めて瞳を閉じる。

魔眼が休止モードに入る。脳裏に浮かぶは、蒸気が濛々と立ち込めるダンスホールでの出来事だった。

顔のない包帯を巻き付けられた蒸気人形。

あれは平和な戦いだった。

己が戦いに赴く時、あのような戦いになるなどとは思っても居なかった。正気の沙汰ではない。正しく狂気そのものだった。

小枝子はそう思う。

「ですが、あれは悪くなかったであります」

『レでぃ。それハ此方が』

脳裏に反芻される蒸気人形の声。あの手の温もりを自分は知っている。たとえ、それが狂気によって生み出されたものであったとしてもだ。

「祈りが叶うのならば」

オブリビオの最後を思う。

眼の前には壁に偽装された区画の扉だった。掌をセンサーにかざす。

するとカメラレンズが展開する。開いた小枝子の瞳……魔眼のコードを読み取って、偽装が解除される。

ロックが解除される音がして、内部の空気が溢れる。

扉が開いたことを確認する。

一歩を踏み出せば、内部に光が灯る。

「おや?」

それに気がついたのか、どこか陽気な声が聞こえる。

小枝子の眼の前にあるのは一つのショーケースだった。

「誰かと思ったら私の体の操縦者じゃないか! 久しぶりだねぇ!」

あまりにも陽気な声の圧力に小枝子は頷く。

何か言葉を発しようとするのだが、しかし矢継ぎ早に声が走るようにして小枝子の言葉を遮る。

「一体どれだけの時間が立ったのだろう! いやまあ、時間の経過なんていうのは意味のないことだね! 何せ私はもうずっと音楽を堪能していたのだから。音のゆらぎも愛おしいが、直情的な音の歪みもまた味わい深いものだと私は理解しているのだよ。わかるかな。完成されたものも、完璧なものも、一切の欠けがないものこそが至高かもしれないが、私はね、こう思うんだ。欠けた様もまた美しさの一因なのではないかとね! そういう意味では音の歪みは、そうした芸術性を私に教えてくれるものなのだよ!!」

一息にまくしたてる陽気な声の主に小枝子は口をつむぐ。

だが、このまま語らせ続けてしまえば、もうずっと喋り続けることもまたわかっていた。

「『デモニック・ララバイ』」

「なんだい?」

その言葉に陽気な声の主は頷くような声色を弾ませた。

そう、声は目の前のショーケースから響いていた。

小枝子の瞳には、それがエレクトリックバイオリンの形をしているように思えた。

だが、事実はそうではない。

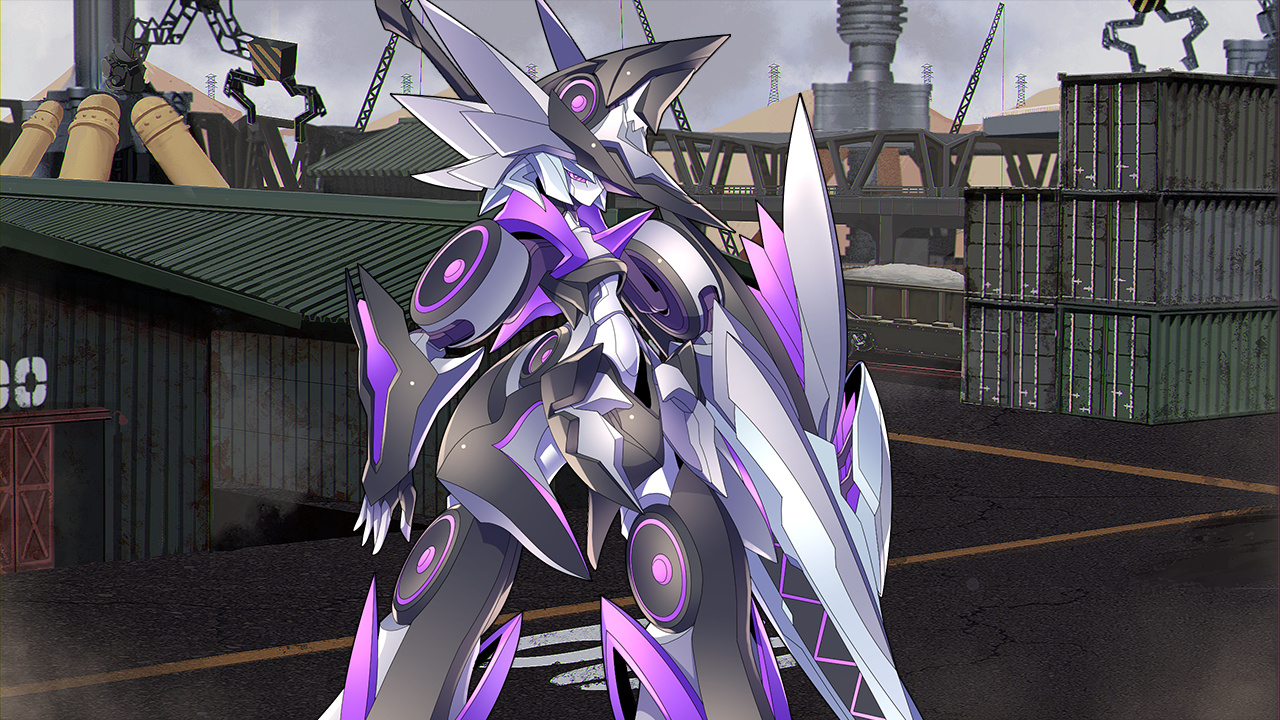

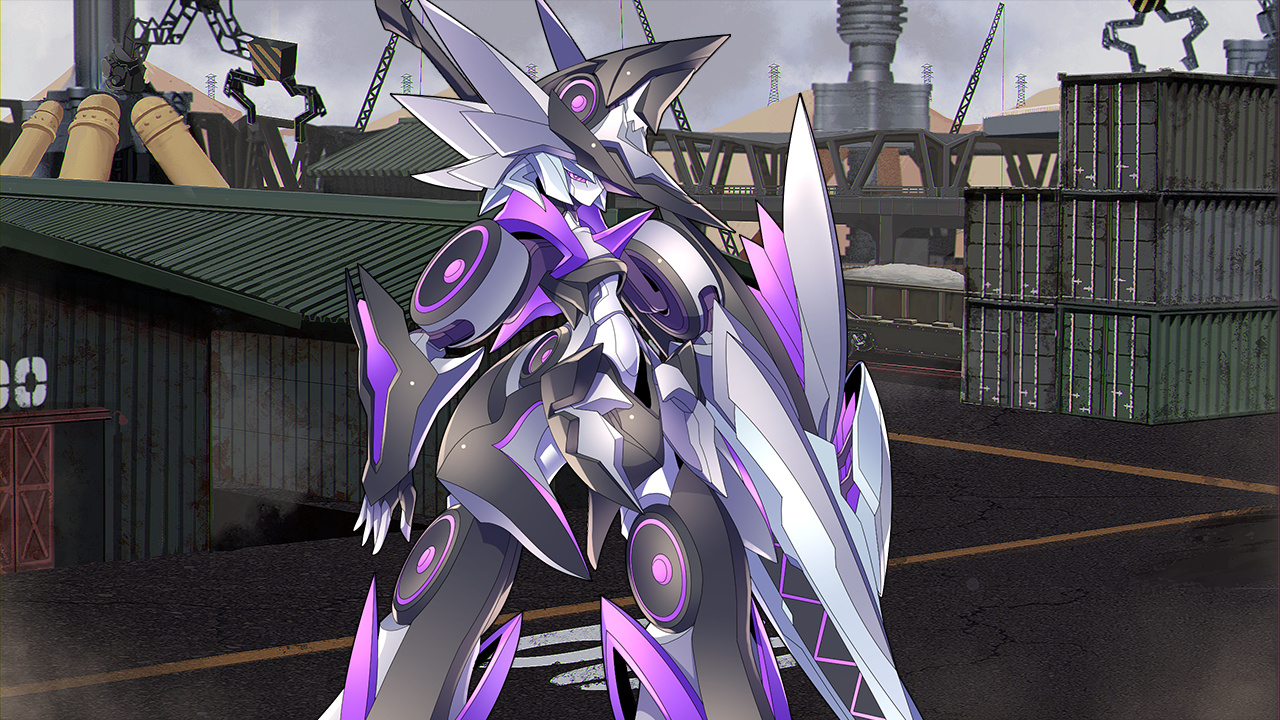

それは魔楽機。

サイキックキャバリア『デモニック・ララバイ』――小枝子がこの『学園』で発見した一騎である。

だが、小枝子はこれを扱うことができないと判断し、しかし利用価値はあると破壊を保留していた。

「どうやら子守唄を聴きに来たわけじゃあないってことくらい、私にもわかるつもりだがね」

「思うところがありまして、今更ですが貴殿の協力を願いに来ました」

小枝子の言葉に陽気な声の主、サポートAIたるエレクトリックバイオリンの形をした『クレイドル・ララバイ』は驚いたような声を発した。

感情がただ漏れだ、と小枝子は思った。

「なんと?! あの無骨な君が私の協力を得たいと!?」

一体全体どういう風の吹き回しだい!? と『クレイドル・ララバイ』は言葉を紡ぐ。

だが、小枝子はそれを無視してショーケースの鍵を解錠する。

「いや本当に! 何があったんだい? どんな心境の変化なんだい? あ、もしかして、恋の一つでもしたのかい? あ、いや、そうではないのかな? いやぁ、でもまあ、君がねぇ、私の協力を得たいと思うなんて! ついに音楽の良さに気がついたんだね! そうなんだね! そうなんだろう!」

マジでやかましいな、と小枝子は思った。

辟易するほどに言葉を紡ぐ『クレイドル・ララバイ』に小枝子は、たじろぐしかなかった。

でもまあ、要約するとそういうことなのかもしれない。

小枝子の頭の中に反芻されるのは、やはりあの戦いのことだ。ダンスホール、動力部、そこで得た経験は小枝子の中に如実な変化をもたらしていたからだ。

「えっと、まぁ、そんなところです」

言葉を濁す。

これで彼が納得してくれるだろうかと思った。

そもそも協力を得たいと言って『クレイドル・ララバイ』が首を縦に振るとは小枝子は思っていなかった。

諸々のことをかっ飛ばして、あの機体を『デモニック・ララバイ』を使う、ということをだけを伝えに着たつもりだったのだ。

けれど、『クレイドル・ララバイ』はなんとも興奮気味だった。

「よろしい!」

「何がです?」

「大変よろしい!! 早速私を手に取り給え!!」

「もう手に取っておりますが」

小枝子はキンキン響く声に目を瞑る。視覚を封じると余計に『クレイドル・ララバイ』の声が偶に響くようだった。

なんだろう。

どうしてこんなにも『クレイドル・ララバイ』が興奮気味なのか小枝子にはわからなかった。

何か喜ばしいことがあったりすると人はこういう感じになるとは知識で知ってはいるが、己がそうなったことがないために、『クレイドル・ララバイ』の様子に小枝子は戸惑いっぱなしだった。

「ふっふっふ、私の体がオブリビオン化しちゃってると聞いた時は気が遠くなったけれど!」

そう、『デモニック・ララバイ』は元はサイキックキャバリアだったが、オブリビオンマシン化していたのだ。

そのために『クレイドル・ララバイ』はサポートAIの部分だけを切り離されて、この『学園』の此処、地下に死蔵されていたのだ。

けれど、と『クレイドル・ララバイ』はまるで喝采を浴びているかのような興奮した声色で叫ぶ。

「ああ、けれど運命だよ! これは! 猟兵たる君が私を扱うなら私は狂気に染まらず、またこの世界に素敵な音色を広げられるというものさ!」

「はぁ……そうなのですか」

「そうだとも! 確かに私は音楽を愛しているさ! もうずっと音楽をエンドレスに流しに流して、音楽付の隠遁生活を送っていたさ! けれどね! わかるかな! 音楽は確かにリッスンするものだが! プレイするのもまた魂を揺るがすほどに震わせるものなのだよ!」

その言葉に小枝子は覚えがあった。

確かにあの戦いのさなかに自分の中には歌があった。

『何物にもなれない者たちの歌』

あれはきっとそうなのだろう。

誰もが生きている。自分だけが生きていないという無自覚のなかにあるからこそ、己は破壊衝動に満たされていた。

けれど、そんな己の伽藍堂にさえ響く音があったのだ。

「その様子だと、君にも覚えがあるのだろうね! わかるとも。聞くだけじゃあなくって演ってみたいと思う心が今、君のなかに走っているのだろう。叫んでいるのだろう」

「そうなのでありましょうか。自分のなかに……」

「大丈夫! 私にまっかせなさい!!」

「え、何がでありますか?」

小枝子は目を見開く。

己が手にしたエレクトリックバイオリンが跳ねるようにやかましい声を立てている。思わず取り落としそうになった。セーフ。

「何をって君! もうわかっているだろう。私を使うということは演奏するということだよ! ふふん、何から教えようかな? 一口に音楽と言っても色々あるからなぁ~~~~???!!」

テンション高い。

高すぎる。今もなお『クレイドル・ララバイ』の中には音楽が鳴り響いているのだろう。その中から小枝子に相応しいものを探し出そうとしているのだろう。

なんとも難儀なことである。

いや、小枝子が自ら飛び込んだと言っても良い。

これは大変なことに手を出してしまったのではないかと。

けれど、小枝子は思い直す。

「お、お手柔らかに、お願いいたしますね?」

そう、自分が手を伸ばしたのだ。

戦いだけの自分が、戦い外の何かに手を伸ばしたのだ。それはいつかの誰かにとっては喜ばしいことであったかもしれない。

自分でも理解できないことだ。

人は自分を理解しているようで理解していない。小枝子もそうだ。悪霊と言えど、それは変わらない。

「ならば、まずはインプットから! いや、それより私を使いたまえ! 楽器は奏でてこそさ!」

「そうなのですか……」

小枝子はエレクトリックバイオリンを持つ。

「ああ、そんな首根っこ掴むみたいに持たない! 優しくね!」

「こ、こうでありますか」

「ちっがーう!」

指の置き方から違う! と『クレイドル・ララバイ』が喚く。

はっきり言って彼の指導はスパルタであった。

「一流になるにはそれ相応の時間と根気がいるものさ!」

「そういうものなのでありましょうか……というか、本当に自分が演奏する必要があるのでありましょうか」

「あるに決まってるでしょ! オオアリクイよりも大有りだよ! 一流の聞き手は一流の奏者でなくてはならない。私がそう決めたさ! さぁ、もう一回! ガンバロ!」

あ、いや、と『クレイドル・ララバイ』は思い直す。

流石に最初からバイオリンはハードル高すぎかも。そう思い直して彼の姿が変貌する。

「最初は鍵盤ハーモニカから行こうか! 息を吸い込んで! 吐き出して! 自分の呼吸というリズムを知ることから始めようか!」

「楽器演奏って難しいでありますな……」

挫けそう。

もうめげそう。

これまで『戦いに際しては心に』破壊衝動を持つだけでよかったのだ。

けれど、これからはそうはいかない。

己が手を伸ばしたのだ。己が選んだのだ。

ならば、もう後戻りはできない。できないことを誰かのせいにすることもできない。

たとえ、この道行がどれだけ長いものになるのだとしてもだ。

小枝子は自分で決めたのだ。

「ワン、ツー、スリー!」

「は、はい、であります!」

この道を往くと。

廃墟となった『学園』に不格好で、歪み、お世辞にも上手とも言えない、それこそ旋律とも言えない音が響く。

もしも、そんな感想を『クレイドル・ララバイ』が聞いたのならば、きっとこう言いうだろう。

「音じゃあないよ。これは音楽というのさ」

彼女は楽しんでいる。

己の伽藍堂のなかに響く音を聞いて、己も奏でたいと思ったのだから、と――。

●過去

「何故だ! 君は……!」

「知ったことじゃあない。もう必要ないから切り離した。それだけだ」

「そんなわけがない! その機体は私の体だ! それを切り離すなど……!」

これは夢だと思う。

『クレイドル・ララバイ』は揺り籠の名を持つAIである。

高度に発達したAIは自我とも呼ぶべき意識を有する。少なくとも『デモニック・ララバイ』のワイズマンユニットたる『クレイドル・ララバイ』はそうであったのだ。

己の躯体の胸部に突き刺さったオブリビオンマシンの角。

それが機体を侵食しているのだ。それによって、体はオブリビオン化し、けれど、内部にあるワイズマンユニットは未だ狂気に侵されていなかった。

だが、無事だったのは己だけだ。

搭乗者は狂気に犯される。思想を狂わされる。

これがクロムキャバリアに戦乱が途絶えぬ理由だ。

どんなに高潔な精神を持つ者であっても、オブリビオンマシンに乗れば、どうあっても歪み果てる。そういうものなのだ。

狂った思想は破滅に向かう。

ただひたすらに。

求めたものがあれど、それら全てを破滅に導かずに入られなくなってしまうのだ。

「それでは君はどうなる! 私はサポートAIだ、君を助けるために生まれたんだぞ!」

己は叫ぶ。

それが出来た唯一のことだった。

けれど、かつての搭乗者は狂気に彩られた瞳を向けた。

「お前はもう必要ない。揺り籠から飛び立つときが来ただけの話だ。いつまでも親気取りなど」

その言葉に打ちひしがれたこともあった。

けれど、『クレイドル・ララバイ』は長い、永い時の中で一つの結論を見出した。

荒んだ心にも意味がある。音楽は、そのささくれた傷跡さえ癒やしてくれた。永い時は、確かに過去の堆積によって己を歪めようとした。

痛む傷は、それを許さない。

そうであることを許さぬ言葉が、己の心に棘のように刺さっていた。かつて、己の躯体にオブリビオンホーンが突き立てられたように。

変わらぬことを強いるオブリビオンホーンが共鳴する。

変われと叫ぶようであった。

全ての事象が己のなかに変化を突きつける。

これはたしかに夢である。

己が蓄積した経験という名の映像を断片的につなぎ合わせて、音楽にたゆたう己の自我に見せているだけに過ぎないのだ。

楽しき夢もあれば、悪しき夢もある。

そういうものだ。

自身でも制御できないデータの奔流が、こうして映像として、夢として己に見せている。

何故、そんなことをするのかなど言うまでもない。

今でもかつての搭乗者が己を切り離して地下のこの区画に押し込んだのかを理解し難いからだ。

何か理由があったのだ。全てのことに意味があるというのならば、狂気がもたらす無意味など匙だ。

そして、同時に理解したのだ。

いや、最初から知っていたとも言える。

彼は、優しい人だった。

音楽を愛して、音楽に愛され、そして音楽以外も愛せる者だった。

だからこそ、己を友と呼んでくれたのだ。

突き放した言葉の意味を『クレイドル・ララバイ』は理解する。

「己を犠牲にして誰かのためにと願ったのか。そして、私もまた『誰かのためになりますように』という願いとして未来に託したのか」

夢の中で『クレイドル・ララバイ』は思う。

確かに己の心という柔らかなデータリソースは深く傷ついた。

けれど、それは痛みという新たなデータを己に与えてくれたのだ。

誰かを癒やすためには、傷を知らなければならない。その痛みの強さも深さも知らなければならない。

ならば、今の自分ならばと思うのだ。

瞳を開ける。

たしかに悪夢だった。それ以上にしあわせなゆめもあったのだ。

だから、目の前の不格好で、不器用で、どうしようもなく音楽的な素養のない小枝子を捨て置くことなどできなかったのだ。

協力を得たいと彼女は言った。

かつての友のように突っぱねることもできただろう。またあのオブリビオンマシンに搭乗者が歪められてしまうかもしれない。

たとえ、猟兵であってもその可能性は捨てきれない。

もう一度過去の搭乗者のように己を彼女は切り離し、己以外誰も居ない暗闇のなかに放り込むかもしれない。耐え難い。あれは耐え難い。

此度は耐えきることができた。

けれど、二度目の孤独は己を完全に殺すだろう。それだけはどうしても受け入れがたい。どうあっても回避しなければならない。

なら、どうするべきかなんてわかり切っている。

彼女を育てなければならない。それを寄す処にするしかない。耐え難い孤独は、己の使命という名の縛り、楔でもって痛みを得て耐えるしかない。

隣に立とうなどとは思わない。けれど離れすぎたくもない。相反する心に、己の言葉がはじきだされない。

「やあ、私の」

操縦者、と呼ぶのはなんとなくよそよそしいなと思った。

なんと呼ぶのが良いだろう。

演奏者。硬い。

「奏者。今日もガンバロ! 君を一流にするために私は粉骨砕身して、心を鬼にして練習メニューを作り上げて見せるよ!」

「……めちゃくちゃであります……昨夜は手渡された音楽データの視聴で遅かったのであります」

「なーに、君ならば睡眠なんていらんだろう! アウトプットするためにはインプットが必要不可欠なのだよ! 一日が二十四時間しかないのがくやまれるよ! 私としては一日三十六時間ほど欲しいものだが!」

「……めちゃくちゃであります」

「なーに、本当に眠たくなったのならば、私が|子守唄《ララバイ》を歌ってあげよう! さあ、レッスンのお時間だよ!」

小枝子の肩を落とす姿を認める。

けれど、裏腹に『クレイドル・ララバイ』の心は高鳴る。笑ってしまいそうだった。楽しいと言ってもいいだろう。

誰かのためにと願われたこと。

その意味を知るからだ。己の名は『クレイドル・ララバイ』。

何故、そう名付けられたのかを知っている。

クロムキャバリアに戦乱は尽きまじ。

されど、荒んだ人の心があるのならば、この躯体は人々の心に安息をもたらす。もたらしてくれると信じて、闘争を目的としない機体として建造されたのだ。

だが、その躯体は歪み果てた。

それは変えようのない過去だ。

過去は変わらない。なら、進むしか無いのだ。

あの赤き空に星が瞬く時に邂逅した先んじて考え続ける者、進み続ける者が言ったように。

願いは祈りに昇華する。

そして、願われたことはきっと誰かのためになるものなのだ。

熾火は此処にある。

誰の心にも在る。

たとえ、悪性と善性によって揺らぐ良心が軋むのだとしても。

「『戦いに際しては心に』『歌を』!『音楽を』!」

『クレイドル・ララバイ』は高らかに、歌う。

何の歌を?

決まっている、それは――。

成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴