【神英戦争】試作品と使い捨て

夕映えの光が、山肌の緑をほの赤く化粧している。

日は既に水平線の彼方へと半ば身を隠し、斜陽が寂寥の残光でもって世界をさび色に映し出している。

紅色の帷幕を敷き詰めた空の下、地平線の彼方まで続く牧草地が、ほの赤く染まった緑の絨毯を、どこかもの寂しげに地平線の彼方まで広げていた。

吹きおろしの風が吹けば、草草は身を捩らせながら踊り狂い、さやさやと葉音を鳴らす。風は牧草地を突き抜け、青々とした原生林の林道を吹き抜け、吹きおろしに小さな村落へと駆け抜けていった。

アンドレイ・ヴィリキツキーの鳶色の瞳は、夕映えの光を反映しながら郷愁の色に揺れていた。郷愁の揺らめきと同居する様に冷徹な眼差しが北部に蓋をする小さな丘陵を静かに貫いている。

元来ならば木立の緑と山肌の褐色の二色のコントラストが鮮やかには、不気味な黒染みが蠢動してみえた。

不気味な黒い葬列は、地平線の彼方で黒い波濤を刻みながらアンドレイが守る村落へと向かい、ひしひしと押し寄せてくる。

この小さな山村へと数多のダモクレスの群れが突如襲撃したのだ。明光風靡な山野の景観は、今、迫りくる異形の神々によって凄惨たる黒色を夾雑されたのである。

万余を超える機械の兵団の軍靴が地を踏み鳴らし、けたたましい騒音でアンドレイの耳朶を揺らしていた。

「アンドレイの兄貴。やりますかい?見たところ、敵のデウスエクスは、雲霞の様な大軍ですが?」

どっしりとした重低音が響いた。声の方へとアンドレイが視線を遣れば、傍らで意気揚々と腕を組む、大丈夫の姿が視界に飛び込んでくる。

軍服を肩にかけながら、男は両手を合わせるとぽきぽきと指を鳴らした。泰然自若とした振る舞いで、男はがっしりとした顎元をしゃくりあげる。挑発するような態度は嫌いではない。アンドレイは軽く肩をすくめながら、悠然と言い放つ。

「戦力比はざっと百対一といったところだろう。だが…この街はやらせはしない」

確固と言い切ると、アンドレイは隣立つタケオから視線を外し、背中越しに村落をうかがった。レンガ造りの家屋から突き出た煙突からは、もうもうと白煙が立ち上っていた。

鼻腔に酸味たっぷりのシチューの香りが漂ってくる。おせっかいで人好きなステラおばさんの作ったシチューの香りだ。

街角に並ぶ街燈が、綿花の様なふっくらとしたオレンジ色の燈火を纏いながら、街々を柔和に照らし出している。柔和な光の綾が、賑わうバーへと向かい喜色満面で雪崩こんでいく男たちの姿や、仲睦まじげに手をつなぎ、足取り軽くあぜ道を進んでいく男女の姿を生き生きと照らし出していた。

耳を澄ませば、商店街で歓談する姿が散見された主婦たちの楽しげな声が、風に乗りながら遥か遠方の丘上に布陣するアンドレイのもとに小鳥の囀りで響いてくる。

牧歌的な農村の光景がそこには広がっていた。

――そうだ。かつて、地球侵略の尖兵の一体でしかなかったアンドレイ・ヴィリキツキーに人の優しさを、愛の深さを教えてくれた人々の精神はこの山村に変わらず根付いている。

そして、なんとも歯がゆいことに、アンドレイが所属するDIVIDE直轄英国第一軍は政争敗北を打開すべく次なる出征に舵取りし、山村を放棄することを決めたのだ。

だが、アンドレイは…。いやアンドレイと共に人類の共生を決めた亡命者たちは、上層部の意向に背き、この街を死守することを決めたのだった。

この街が無ければアンドレイの今は無い。アンドレイの『ヒト』としての生は常にこの街と紡がれ、そして今後も共に流れていくのだ。

緘口令が敷かれていたために、アンドレイが敵の接近の報を聞き及んだのは半刻ほど前の事であった。火急の敵の接近に市民を逃がす時間は最早、残されてはいなかった。

だが、希望はある。

それが第三軍の存在だった。

第三軍の指揮官で知られるラファエルは、政戦両略に優れた型破りの天才として軍内部で噂れていた。

アンドレイは彼に賭けた。

そして、アンドレイの派遣した密使は既にラファエルのもとを訪れ、援軍を取り付けたのだ。事実、つい先ほど、ラファエル率いる第三軍が出立したとの報をアンドレイは得た。

アンドレイが時間を稼ぐことができれば、第三軍は間もなく駆けつけるだろう。

遠景に広がる山村から、前方の山稜へとアンドレイは再び視線を戻す。

黒い波が山を踏破し、新緑が鮮やかに萌える平原へと充溢いくのが見えた。無慈悲な機械音は、今や間近まで迫っていた。

「タケオ、守るぞ。俺らの義父や友、愛すべき人達が愛したこの地を。すまんが、お前の命を俺にくれ」

口端を不器用に歪め、アンドレイは精一杯の笑みを取り繕った。

隣でタケオが苦笑するのが見えた。彼はひとしきり愉快に笑うと分厚い顎元を軽く引く。

気づけば、アンドレイは駆け出していた。

後方に向かい幅広に布陣した外人部隊はアンドレイの突撃に続き、猛然と緑の海の中を突き進んでいく。

しばしの間、平原には水を打ったような静けさが漂っていた。しかし、静寂もつかの間、絹を裂くような銃弾の轟音と共に平原は赤く染まる。

アンドレイを先頭とする小集団は黒い波濤の中心に巨大な亀裂を刻みそのまま突き進んでいったが、しかし、すぐに勢いを落とし、黒い波に飲み込まれていく――。

●

脳裏を掠めたのは、機械の様に怜悧な面差しをした男性の姿だった。迫りくる無数の敵に対して、人の心を宿したレプリカントの青年は仲間たちと共に無謀な戦いに身を投じる事となったのだ。

眼を閉じて、脳裏の映像に意識を傾注させていけば、否応なしに最悪の結末がエリザベスの脳裏へと阿鼻叫喚の地獄絵図となって浮かび上がる。

確かにアンドレイと呼ばれるレプリカントの青年を筆頭とした亡命者たちの奮戦ぶりは目を見張るものがあった。アンドレイを筆頭に、亡命者たちの一団は八面六臂の活躍により、デウスエクス『GLMストーク』の残骸を平野に山と積みあがげいく。

だがそれでもなお、両兵力差は如何ともしがたいものがあったのだ。

一人、また一人と亡命者たちは倒れていき、ついぞ、全滅するに至る。そうしてもはや、守るものがいなくなった山村をデウスエクスたちは我が物顔で蹂躙していく。

市民たちはまともな抵抗もできないままに、巨大な鉄の足に踏み潰され、散弾に体を撃ち抜かれ、青白い閃光により全身を焼灼されていった。

そして――。失われた人々の命を贄としてデウスエクス達はこの地に封じられた機械神『レヴィアタン』の復活を試みるのだった。

エリザベスは目を開く。

パイロットスーツを冷汗がしとどに濡らしているのがわかる。ひとりでに唇が震えだしていた。

今、脳裏に投影されたのは未来の映像だ。放置すれば悪夢の内容は現実となるだろう。

小さく深呼吸し、呼吸を整える。

だけれど…。

首を左右させながら、エリザベスはグリモアベースに立つ。恐怖などおくびにも出さぬように、毅然と表情を取り繕わんと意識すれば、作り笑いと言えども微笑が口元に浮かび上がる。

奇跡を起こす猟兵たちの力は常に奇跡を起こしてきたのだ。

一人、また一人と姿を現していく第六の猟兵たちを前にしてエリザベスは小さく口元をほころばせた。

「事件が予知されたの…。みんなの力を貸してちょうだい?」

ぽつりと紡がれた言の葉は、奇跡の輝きを放ちながら周囲に潮騒の様に満ちていく。

辻・遥華

辻・遥華

オープニングをご覧頂きましてありがとうございます。辻・遥華と申します。

舞台は再びケルベロスディバイド世界となります。

イギリスの田舎町にて、かつて封印された強力なデウスエクス『レヴィアタン』復活を目論むデウスエクスとの熾烈な戦いが繰り広げられます。 今回は神英戦争の第五話となります。神英戦争は、全五話で第一部終了を予定しており、今回が最終話となります。

神英戦争を通して、登場人物/状況は前話までのものを引き継いでおりますが、前章の参加にかかわらず一話で完結される内容となっています。ご興味湧きましたら是非、ご参加を検討くださいー。

以下、各章の詳細についての説明です。

●第一章

封印されたデウスエクス『レヴィアタン』の復活のために山村を襲撃した無数のダモクレス『GLMストーク』を破壊してください。決戦の場所は、山村郊外の広壮とした平原となっています。やや西日が厳しいですが、比較的戦いやすい戦場となっており、大軍がより利を活かしやすい戦場となっています。多数の敵との交戦を想定した内容、UCを使用した場合にはプレイングボーナスとなります。🔴一つにつき、街の防衛隊員が十人づつ戦闘不能となり、🔴が合計で10を超えた場合には、第三章で決戦配備が不可能となり。🔴≧11の場合は、住民たちが犠牲となり、三章における敵が強化されます。転送時の状況などは断章にて描写します。

また第一章の結果が第二章の内容に影響します。

●第二章

第一章の成否によって内容が変化します。二章における断章を参考になさって下さい。

●第三章

ボス戦となっています。かつての戦いにおいて封印された巨大デモクレス『レヴィアタン』と戦闘します。敵の強さや決戦場所は、第一章、第二章の成否によって変化します。詳細は三章断章を参考になさって下さい。

以上となります。

参加者人数は依頼達成必要な4名様~最大8名様を参加者として想定しています。人数を万が一、超過してしまう場合は、先着順で採用させて頂きます。また、人数に満たない場合は積極的にサポート様にお力添えお願いすると思います。

第1章 集団戦

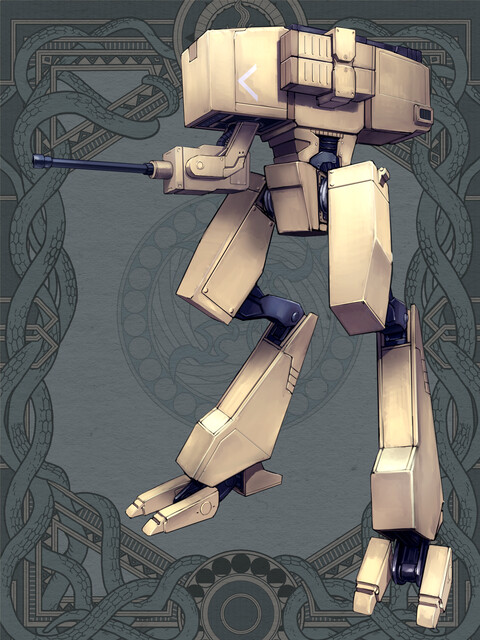

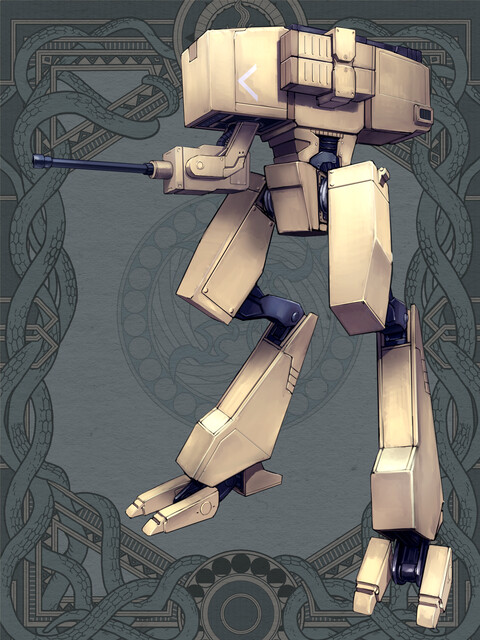

『GLMストーク』

|

POW : プラズマキャノン

【胴体上部に展開した砲台】から【高密度プラズマ弾】を放ち攻撃する。その後、着弾点からレベルm半径内が、レベル秒間【超高熱】状態になる。

SPD : OCSミサイルランチャー

【胴体側面のミサイルポッド】からレベル個の【光学迷彩機構搭載型ミサイル】を射出する。射出後も個々の威力を【光学迷彩の精度】で調節でき、低威力ほど視認困難。

WIZ : 制圧射撃

【胴体下部の機銃】から無限に供給される【高貫通力の弾丸】を、レベル分間射撃し続ける。足を止めて撃つと攻撃速度3倍。

イラスト:Hispol

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『集団戦』のルール

記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

翡翠の光に導かれるようにゲートを潜り抜ければ、鉛の様に重苦しい斜陽が、刺すように猟兵たちを包み込んだ。遠景に浮かぶ山々は茜色の空をくっきりと切り抜き、雄々しく屹立して見えた。

赤ら顔で立ちすくむ山岳地帯より、連なる無数のダモクレスの群れが不気味な黒い霧となって這うように進み出る。

万を超えるだろう『GLMストーク』の大軍は乳白色の武骨な大足で、草の大地を踏みにじりながら、耳障りな駆動音と共に猟兵たちが舞い降りた小高い丘へと向かい、猛烈な勢いで迫りくる。

ふと後方へと踵を遣れば、小丘からやや離れた山間に軒を連ねるレンガ造りの街並みを猟兵たちは見る。街角に携えられた角灯は幻燈の揺らめきで輝きながら、街々をうっすらと包み込み、夜支度を安穏と好奇の表情で待ちわびる人々の喧騒を浮き彫りにしていた。

前方へと再び視線を戻せば、丘上から迫りくる敵デウスエクスの一団へと向かい、今まさに攻め込まんとするケルベロスの一団を猟兵たちは目撃する。その数はおおよそ、百人程度だろうか。

一人一人が精鋭であろうことは間違いないが、万余に及ぶ敵を相手取るには、彼らがいかに精強であろうとも彼らの奮戦は水泡と帰すであろうことは誰の眼にも明らかだった。

だが、ここには猟兵である自分たちの存在がある。ケルベロスと猟兵が力を起こせば、寡兵で大軍を打つことも不可能ではあるまい。ましてや、今、この地にはDIVIDE直轄の第三軍が救援に向かいつつある。となれば、最悪、敵の猛攻を食い止める事さえできれば、援軍により現状の戦力差は容易に逆転するであろう。

敵は刻々と距離を詰めてくる。

背中越しに人々の穏やかな息遣いが、にわかに感じられた。

ふと鼻腔を突き抜けていく夏草の甘やかな香りと共に、戦いの緊迫感が急激に高騰してゆく。一歩、一歩と迫るダモクレスの足音は間もなく戦いの幕が切られるであろうことを如実に物語っていた。

―――――――――――――――――――――――――――――――

以下にポジションについて記載します。

効果は通常の決戦配備とほぼ同様の効果となりますが、名前付きのキャラクターを決戦配備に選ばれた場合は、テイストとしてやり取りなどを描かせていただきます

1.Sn:アンドレイ・ヴィリキツキー

→もと、デウスエクスとして地球侵略の尖兵として戦っていましたが、人の優しさに触れて人の心を得て、ケルベロスとして覚醒しました。射撃に関しては右手に出るものはなく、正確無比な射撃はありとあらゆる標的を寸分たがわずに撃ち抜きます。

2.Jm(ジャマー)、Df(ディフェンダー)、Cr(クラッシャー)、Cs(キャスター)、Md(メディック)

→通常通りです

大町・詩乃

大町・詩乃

◎

スナイパー要請

他の猟兵さんとも連携

人々を護る為、スーパーロボット『焔天武后』を操縦して出撃しますよ。

アンドレイさんや猟兵さんには「相手の隙を作り出しますので、立ち直る迄の間に皆さんの全力で攻撃して下さい。」とお願い。

機械生命体による万を越える軍勢。

厳しい相手ですので《自然回帰》を発動。

戦場にいる敵全機をシステム停止と電源オフに陥りさせる。

再起動して態勢を整えるまでの間に、皆さんと連携し、全力攻撃(焔天武后によるレーザー射撃・光の属性攻撃・一斉発射・スナイパー)で撃ち抜いていく。

他には結界術・高速詠唱で防御壁を展開したり、武器巨大化してオーラ防御を纏った天耀鏡の盾受けで、自分と味方を防御する。

エクレア・エクレール

エクレア・エクレール

◎、Sn

まさしく「敵は強大、味方はわずか」といった状況じゃな

その中でなお光を失わず第二の故郷を守らんとするその心意気、誠に見事じゃ

おぬしのような者達の命をあのような無機的な輩にくれてやるのはもったいない

微力ながら力を貸そうぞ

――おぬし達も機械の身

わしの雷に当てられぬようまずは下がっておるのじゃな

移動のルーンの力をもって雷速で上空へ

敵の集団を見据え、雷のルーンの力を解放(UC)

雷雲を引き起こし、敵|軍《群》の全てに雷を落としてやろう

雷槍を構え、雷速で敵陣の中へ

なお動く者達を突き、斬り払ってゆこう

止めはアンドレイ達が確実に刺してくれる筈

わしは大雑把に壊してやるだけで十分じゃ

●

陽光が齎す赤光が平原の緑を赤銅色に照らし出していく。

風は凪ぎ、初夏の山野には仄かな暑気がはびこっていた。林立する木々は、炎とも血とも見紛う朱色に葉木を燃やしながら、微動だにすることなく何かに怯えるように梢を揺らしているようだった。

水を打った静寂のもと、大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)は小高い丘の上に立ち、眼下に緑の平原を臨む。

地平線のかならで無数の黒点が歪に蠢くのを前に、詩乃のふっくらとした唇が緩やかにへの字を描いた。

詩乃が目を凝らせば、膨大な数に及ぶ黒点が互いに身を寄せ合いながら、イナゴの大群を彷彿とさせる不気味なうねりとなって、緑鮮やかな草原を這うようにして蚕食してゆく。

詩乃の藍色の瞳は、山村へと向かいひたひたと迫る機械仕掛けの巨大な機影を静かに映し出していたのだった。

敵デウスエクスはGLMストークと呼ばれる機械兵である。

ただ効率よく人を殺すことだけに主眼を置いて作られたこの殺人兵器の形状は、情緒や風情などとは無関係に、ただ彼らが目的に合致するように無味乾燥な造形でもって塑造されたものであった。

GLMストークは、機械的な箱型の胴体部とそこから突き出した機銃でもって、体幹部を構成する。GLMストークの腹部に搭載された機銃が、黒光りしながら前方を睨んでいた。砲身が軋みを上げながら収斂するたびに、歯ぎしりの様な耳障りな金切り音が周囲に響いていく。

甲虫を思わせる無機質な機械の大足が勢いよく振り上げられれば、無慈悲な鋼鉄の大足が、足元の草草を踏みにじる。

体幹部から突き出た、小柄な胴部とは不釣り合いに巨大な両の脚はまさに冷酷の象徴であった。

両の脚にねっとりとした光沢を滲ませながら、他者を威圧するように、このイナゴの様な二足歩行の機械兵は大地を踏み鳴らすのである。

この機械仕掛けのイナゴには人間の頭部を思わせるような顔面部や、腕部は不要とみなさたのだろう。GLMストークは、腕や顔面を完全に排除した人ならざる不気味な影を丈高く伸ばしながら、ただただ人々の命を刈り取るためだけに山野を進むのだった。

一体一体でも恐怖の象徴たる殺人兵器GLMストークが、今や山野にあふれかえっているのだ。今や、歪な機械のイナゴの大群は、視界を埋め尽くすほどの幅広な横列を、縦深へと何層にも敷きながら黒い波濤となって詩乃らのもとへと押し寄せてくる。

しかし、この異様なイナゴの大群を前にしてもなお、詩乃の藍色の瞳は、楚々たる光を失うことなく冷静沈着そのもの静かに凪いだままだった。

詩乃は人を愛する。そして、人々を愛するがゆえに平穏を脅かすものと戦う刃となることを決めたのだ。

かつては、往流坐葦牙神社にて信奉される八百万の神の一柱であったアシカビヒメが神聖を残しながら猟兵として覚醒したのが詩乃である。

平素は往流坐葦牙神社の巫女として神事を全うしながらも、詩乃は人々に危険が迫れば人々を守る盾となり矛となる。事実、詩乃はジャスティス・ウォーを善神の一柱として人々のために戦い抜いてきた。

木漏れ日の中、境内で猫をあやすのが好きだった。

近所のお年達とお茶菓子を持ち寄って歓談交じりにお茶をたしなむのが好きだった。

縁日の賑わいの中、屈託なく笑う少年少女を遠間よりぼんやりと眺めるのが好きだった。

人々の営みは陽だまりの様な温かさで満たされていたからだ。少なくとも詩乃の故郷はそうであった。

いや、今、詩乃の背後の山腹に横たわる山村においても、人々は詩乃の愛する陽だまりの様な日常の中で生を謳歌しているのだ。

守りたい――と胸が高鳴った。

そして、詩乃には彼らを守る力がある。本来ならば温厚たる詩乃は、今、無辜の人々を守るために自らの力を振るわんことを決めたのである。

詩乃は伏し目がちに左方へと視線を移す。

巨大な石像がそこにあった。

流線形の姿態を描く、数メートルにも及ぶ石像が、暮色の空へと向かい長躯をそびやかせていた。

かの石像こそ、詩乃にとっての刃である。

焔天武后たる鋼鉄の女皇帝は厳粛さを湛えながら、詩乃の傍らで直立不動で控えていた。

焔天武后を傍らに置きながら、詩乃は、でこぼこの砂利道の上を数間ほど進み、アンドレイの陣地へと躍り出る。

詩乃が幕舎をくぐり、居並ぶ兵士たちの前に躍り出るや、決死の覚悟をみなぎらせるレプリカント、ウェアライダー、ドラゴニアンよりなる混成軍の面々が、詩乃へと一様に視線を向けるのが見えた。

詩乃は従容とした挙止でもって、一同に一揖してみせる。

なるほど、さすがは精鋭といったところだろうか。

居並ぶ兵士たちは、予想だにしない来訪者を前にしてもなお、狼狽一つ示さずに、ただ詩乃へと道を開けるだけだった。

詩乃は、兵たちの間を、風雅な足取りでもって進んでゆく。しばし、歩を重ねれば詩乃は直ちに目的の人物を見つけるに至る。

燃えるような赤い髪を風になびかせながら、青年は、丘の突端に立ち、眼下へと鋭い視線を向けていた。

血の気の通わぬ青年の蒼白な面差しがふと眼下の平原から詩乃の元へと向けられれば、怜悧さを湛えた鳶色の瞳が真正面に詩乃を捉える。

アンドレイと呼ばれるレプリカントの青年の姿がそこにあった。

青年の瞳は、夕焼け空を反映したかのような暗い紅色の揺らめきを湛えながら、静かに詩乃を見据えていた。

憐憫の色をにじませた青年の無機質な瞳の中に、しかし詩乃は、人の持つ慈愛の光を確かに見たのだ。命を賭しても人々を守らんとする、高潔の光がそこに揺蕩っていた。

詩乃は挙措を整え、アンドレイに会釈する。そして単刀直入、進言する。

「アンドレイさん、敵への出撃はややお待ちください」

ふんわりとした、鈴を転がすような詩乃の声音が周囲に広がった。アンドレイがいぶかしげに首を傾けるのが見えた。

「あなたは…?」

アンドレイの鳶色の瞳が不思議そうに丸められるのが見えた。鼻腔の奥で底ごもった様に響く、しっとりとした低音が詩乃の声音に交じり、りぃんと茜空に響いてゆく。

一瞬、気恥ずかしさを覚えた。白磁の頬をわずかに染めながら、詩乃は口元を柔和に綻ばせると、アンドレイへと返答する。

「申し遅れました。私、大町詩乃と申しますの。DIVIDEよりあなた様達の救援のために派遣され、ただいま参上いたしました」

清淑な物言いで詩乃が応えれば、アンドレイが小さく首を縦に振る。打てば響く様にアンドレイが詩乃へと謝辞する。

「詩乃さんか…。救援に感謝する――。だが…、あなたの進言は受け入れることはできかねる。すでに敵は刻々とわれらのもとへと近づいている。今すぐにでも敵陣へと打って出なければ手遅れとなることは必定だ」

アンドレイの言葉に詩乃は直ちに首を左右にした。鄭重な物言いそのままに、詩乃はアンドレイに反駁する。

「状況を油断を許さないというのは、アンドレイさんの仰る通りです。ですけれど、無策で挑めば、数で圧倒する敵の前に、間もなく我々は壊滅の憂き目にあうことは間違いありません。だからこそ、皆さんの攻勢に先立ち、先陣を私に任せてもらいたいのです。私が相手の隙を作り出します――。そう、この焔天武后と共に――」

詩乃が左手を振り上げれば、小袖の幅広な袖元がふんわりと優雅に宙を揺蕩った。

白樺の様な指先が虚空を踊れば、やわらかな微光が周囲に迸る。

柔らかな光の飛沫は空を優雅に流れてゆき、無音で聳えるだけだった石像に触れる。

淡い光の粒子が柔らかな指先でもって石像の表面をなぞれば、ただ、静かに屹立するだけだった石の女皇帝は、その素肌に優艶とした紅色をにじませながら色めきたってゆく。

詩乃はアンドレイに膝を詰める。そうして再び安穏とした声音で続ける。

「私と焔天武后が先陣を仕ります。押し寄せる敵の動きを止め、相手に隙を作り出します。皆様は敵が立ち直る迄の間に火力を集中させ、敵に強烈な一撃を与えていただきたいのです」

アンドレイはしばらくの間、ただ静かに詩乃を見守っていた。

感情の色に乏しい鳶色の瞳からは彼の思考は読み取れなかった。アンドレイの朱色と詩乃の藍色が夕日の中で一つに溶け込んでいく。ただ、周囲に満ちていたのは心地のよい静寂だけだった。

この穏やかな静けさの中で、ふとアンドレイが口端をわずかに収斂させるのが見えた。

整った青年の面差しに、不器用な笑みが浮かび上がった。だが、精一杯に作ったであろうこの不器用なまでの笑顔は、決して詩乃を不快にさせるものでは無かった。

同時に、この不格好な笑みこそがいかなる雄弁にも勝る、アンドレイなりの答えだったのだろう。詩乃もまた気づけば相好を崩していた。

そんな詩乃を不器用な笑顔で見守りながらアンドレイが口を開く。

「了解した。詩乃さんの指示通り、われらはあなたに続き動きましょう――。あらためて、詩乃さん、あなたの助力に感謝する。そして…願わくば、この山村を共に守り抜こう」

アンドレイの真摯なまなざしが詩乃を貫けば、たまらず、桃色の微笑が詩乃の口もとをついた。小さくかぶりを振りながら、詩乃はアンドレイに即答する。

「願わくば…ではありません。絶対に守って見せましょう? 皆さんも含めて誰一人として欠けることなく、この街を守るのです」

詩乃は明朗と言い切ってみせる。そうして、隣立つ焔天武后へと手を伸ばす。

覚悟を込めた指先が暮色の空へとするりと伸び、紅色に燃える焔天武后の装甲にひたりと触れた。

ついで詩乃の指先が焔天武后の滑らかな朱色の肌をなぞれば、瞬間、詩乃の全身が透明な光の泡沫に包まれる。

ふわりと詩乃の両脚が大地を離れた。詩乃の全身を心地よい浮遊感が包み、ついでしなやかな姿態が夕焼け空を緩やかに浮遊してゆく。

詩乃の体躯は、しばし優雅に空を遊泳しながら焔天武后の胸元へとぴたりと触れたかと思うと、まるで吸い込まれるように操縦席へと飲み込まれてゆくのだった。

そう、神機はここに一体となった。

今、焔天武后は詩乃を載せ、深紅の女皇帝としての威容を宇内に顕現したのである。

「アンドレイさん――、ゆきます! 私の攻勢に続き、皆さんも敵軍へと砲火を繰り出してください――」

コクピット越しに詩乃は言い放つ。同時に、焔天武后を天高く浮上させる。

女皇帝の巨体が空へと浮かび上がれば、巻き起こった旋風に煽られて、足元の緑が濛々と空に舞い上がってゆく。

詩乃は低空で機体を滞空させると、メインモニター越しに浮かび上がる敵の大軍を見据えた。

今や敵の大軍は、黒い波となって山野へとあふれ出し、飛沫を上げながらアンドレイらが布陣する丘陵地帯へと迫りつつあった。

「自然の営みによらずして生み出されし全ての悪しき存在よ――」

ぽつりと詩乃の声がこぼれた。発声に続き、詩乃は、群がる敵へと向かい焔天武后を飛翔させる。

焔天武后が空をなめらかに走り抜けてゆけば、ものすごい圧迫感がコクピット越しに詩乃の全身に打ち付けた。強烈なGに必死に耐えながら、詩乃が機体を加速せてゆけば、焔天武后は赤い一陣の光弾となって、茜色の空を鮮やかに潤色し猛然な勢いでとGLMストークの集団のもとへと急迫してゆく。

瞬く間に、焔天武后とGLMストークの距離が縮まった。

当初、黒い波となって広がるばかりであった黒い点の集積は、今やメインモニターにて明瞭とした輪郭を取りながら、一つ、一つが歪な鉄の怪異となって映し出されていた。

詩乃はGLMストークの上空で焔天武后を滞空させると、群がる無数の鉄の怪異をコクピットごしに見下ろしながら、声高に宣誓する。

「アシカビヒメの名において動きを止め、本来あるがままの状態に帰りなさい――」

詩乃の柔らかな声音が響いたかと思えば、焔天武后の紅玉色のの装甲より新緑を思わせる柔和な若草色の微光が

あふれ出す。

それまで押し黙っていた風は、まるで詩乃の声音に呼応するかの様に突如、吹きあれ、周囲に揺蕩う若草色の微光を山野一杯に広げてゆく。

今、詩乃の神気を帯びた清浄たる光の微粒は雨となり山野を包み込んだのある。

この一滴一滴こそが、詩乃が使役するユーベルコード『自然回帰』が齎した奇跡の雨粒の象形だった。あふれ出した若草色の雨滴は、山野へと輪を広げ、数多押し寄せてくる機械仕掛けのイナゴを洗い出してゆく。

GLMストークの脚関節がぎしりと軋みを上げた。それまで、不遜な足取りで足場の緑を蹂躙していた機械仕掛けのイナゴは緩慢と動きを鈍らせてゆき、ついぞ、完全に動きを静止させる。

今、詩乃が生み出したユーベルコードの光は、GLMストークの時を凍らせたのである。

詩乃の使役したユーべルコード『自然回帰』により、GLMストークの大群は一時的ながらも機能不全に陥っていったのであった。

押し寄せる不気味な波はここに、完全に動きを止めたのである。

「アンドレイさん、皆様――! 攻勢をよろしくお願いします」

詩乃は語気を強めて言い放つ。

機械仕掛けのイナゴの軍団は、今、完全に無防備である。元来、温厚たる詩乃と言えど、この千載一遇の好機を見逃すほどに気長ではない。

詩乃の指示に続き、焔天武后の後方より、青白い光芒が立ち上がった。

青白い光芒は、一条、二条と長い尾を曳きながら未だ若緑色の雨が漂う空を勢いよく滑走し、機械仕掛けのイナゴの大群へと肉薄するや、その巨大な雷光の大腕でもって、一体、また一体とGLMストークを薙ぎ払っていく。

詩乃の『自然回帰』により敵は動きを止めただけに非ず。

彼らの重厚な装甲は、今や堅牢性を失いつつあった。

もはや、アンドレイ達スナイパー部隊による銃撃をGLMストークの装甲が遮ることは叶わなかったのだ。

間断なく空間を埋め尽くす青白い閃光の束は、GLMストークの分厚い装甲を、まるで紙かなにかの様に刺し貫いていく。今や、若草色に輝く視界は、絶え間なく放たれた無数の光弾によって、鮮やかな紫色に染め出されていた。

淡い光の奔出の中で、一体、また一体とGLMストークの残骸が草の大地へと横たわっていくのが見えた。

イナゴの群れの様になって大地に蠢いていたGLMストークの大群は、若草色の雨に洗いだされ動きを止め、ついで雪崩の様に押し寄せた強烈な雷光の洗礼を受け、粉微塵に粉砕されてゆく。

「皆様――、お見事にございます。さぁ、焔天武后…。私たちも共に!」

未だGLMストークの大部分は不動のままに、アンドレイらスナイパー部隊によるレーザー砲によってじりじりと数を減らしていった。

だが、『自然回帰』により生み出された若草色の光もまた、徐々にとだが勢いを落としているのもまた事実だった。すでに数百を超えるGLMストークは物言わぬ残骸と化し、草の大地の上に鉄の遺骸を積み重ねていた。

だがそれでもなお、打ち破った敵の数は全体のごく一部にしか過ぎないのだ。

敵は未だに万を超す大兵力を有しているのが現状である。

ゆえに、詩乃には光の雨が鳴り止む前に、少しでも敵軍の数を減らす必要があった。

「――ゆきます!」

言い放つと同時に、詩乃はコクピット内で左手を振り下ろす。瞬間、詩乃の挙止を寸分たがわずに再現するように、女皇帝が紅色の流麗たる指先をGLMストークに向かい振り下ろした。

焔天武后の指先より幽玄の白光が迸る。

白光は、周囲に四散したかと思えば、無数の矢となり地上へと降り注ぐ。

眩いばかりの光が迸る。するりと白い光の矢がGLMストークの分厚い胸壁を貫いた。瞬間、爆炎が周囲へとあふれ出し、GLMストークの巨体が激しい炎の中でぐにゃりと歪む。

無数に生み出された白光の矢は続々とGLMストークの集団に押し寄せ、鋭い矢を突き立てていく。

GLMストークの巨大な両脚を白い閃光が貫けば、機械仕掛けのイナゴは自らの巨体を支える事能わずに、ぐずりと地上へと崩れ落ちていく。光の矢が四方から鉄の巨体を貫くのが見えた。爆炎の中を飛翔しながら、光刃が歪な鉄のイナゴを撫で切りにするのが至る所で散見された。

あふれ出した無数の光の矢は、一体また一体と歪な鉄のイナゴを打ち貫きながら、瞬く間に無数の屍を築いていくのだった。

未だ、『自然回帰』の光により微動できぬようで、GLMストークは、光の矢に貫かれ指数関数的に数を減じていく。

今や膨大な黒い波濤は、焔天武后により放たれた天上よりの光弾と、アンドレイらによる地上よりのレーザ砲による焼灼によって、押しとどめられ、じわりと勢力を落としつつあった。

白光の揺らめきと紫色の幻燈が、若草色に輝く空を鮮やか二色の光芒でもって淡く照らし出した。

飛び交う無数の光弾の中、粉砕されたGLMの装甲の破片が銀色の砂となって周囲に濛々と立ち込めていく。

無数の光弾が止み、ついぞ、若草色の微光も霧散する。

銀色の天幕は開かれ、ついで山野が夕映えの斜陽によって重苦しく照らし出されていく。

再び広げられた視界のもと、山野には黒染みとなって広がる無数のGLMストークの残骸が横たわって見えた。横たわる数多の残骸こそが敵の先遣部隊の出鼻をくじいたことを証左していた。

しかし、あくまで打ち破ったのは氷山の一角といったところであろうことが詩乃には伺われた。

詩乃やアンドレイらの決死の攻勢にもかかわらず、損壊を免れ、無傷なままに蠢くGLMストークの姿も多数散見された。

残存する機械仕掛けのイナゴは、『自然回帰』が効力を失うや、多関節の脚部を歪に収斂させながら、無機質な鉄の軍靴でもって再び緑の大地を踏み鳴らす。

一字を動きを止めた黒い波は、再び、勢いを取り戻し、山の中腹に横たわる山村へと向かい魔手を伸ばしていく。彼らは、周囲に山積する友軍の残骸など素知らぬ風で、友軍の屍さえも踏みにじりながらひたひたと進撃を開始するのだった。

詩乃は、焔天武后のコクピット席より、このおざましい機械仕掛けのイナゴの群れを眼下に俯瞰していた。

たしかに彼らは、再始動を再びはじめ、山村へと向かい猛然と野を浸食してゆく。

だが、一見、『自然回帰』より完調したかに見えたGLMストークでが、若草色の光によりその性能を減じていることを詩乃は具に見抜いていた。

大気に溶け込み、完全に効力を失ったかに見えた若草色の雨の余韻は、GLMストークの屈強たる装甲に未だ致命的な綻びを残したままに敵を蝕んでいるのだ。

「あとはお任せしました――」

ユーべルコードの発動に続く一連の攻撃により、さしもの焔天武后といえども、今はエネルギーの大部分を失いつつある。

詩乃は押し寄せる黒い波から踵を返すと、そのままアンドレイらが布陣する小丘へと急行する。

詩乃は身に残された力を振り絞り、結界術・高速詠唱でもって、小丘を中心に防衛壁を幾重にも張り巡らせてゆく。そう、詩乃は、自らは小丘の防衛に専念することを決めたのだ。

詩乃の攻勢は終わった。だが、それは自ら達の攻勢の終わりを意味するものでは無いことに詩乃は既に気づいていたのだ。

遠く鳴り響く雷光が、福音を鳴らしながらアンドレイらのもとへと急行せんとしていることを詩乃は知悉していたのだ。

遠景よりじりじりと響く雷鳴と共に、今まさに猟兵による第二の太刀が振り上げられる。

●

山野へと押し寄せる黒い波を包むように、若草色の光が呟耀の輝きでもって、エクレア・エクレール(ライトニングレディ・f43448)の視界を照らし出している。

夕映えのただれた赤色光を遮るようにして、若草色の雨が戦場全体に溢れ出していた。

エクレアは、大岩の上に片膝をつきながら座り、若草色の雨が降りしきる戦場を悠然とした面持ちで眺めていた。

猟兵たるエクレアは、溢れだした若草色の雨滴の一滴一滴から、奇跡の御業の余韻を肌感覚で感じ取ることができた。

間違いない――。エクレア同様に、別の猟兵もまた、この戦場にて矛を振るっているのだ。

若草色の光雨こそが、友軍の矛であるのだ。

事実、遠景で黒い波となって集簇する機械兵仕掛けのバッタの大群は、身を濡らす若草色の雨滴によって、完全に体動を止めたのだ。

間違いない。あの神々しい光は、味方の猟兵によって生み出されたものだろう。

それにしても、とエクレアはわずかに口端を綻ばせた。

端正な面立ちに快活とした笑みを浮かべながら、エクレアは両の膝に手を当てると岩場の上で軽く屈伸運動を始める。

――雷霆神たるわしが今まさに戦場を駆けんとしたその瞬間に、奇跡の雨が降りしぶくとは、おあつらえ向きにすぎるというものじゃ。

蜂蜜色の瞳が好奇の光を帯びながら、煌々と輝きだす。

鮮やかな金色の瞳でもって、エクレアは閃光飛び交う戦場を観察する。

膝の屈伸運動に続き、軽く手足の関節を伸ばしながら、エクレアは、鵜の目鷹の目で、その形の良い金色の瞳を動揺させた。

光の雨に続き、アンドレイら亡命ケルベロス達によるレーザーライフルの照射が蠢く敵兵を薙ぎ払っていく。

紫色の光が迸り、黒い染みとなってひしめく機械のイナゴの大群のもとを焼灼してゆけば、山野にはデウスエクスの残骸が小山となって築かれていく。

もちろん、攻勢はアンドレイらのものに留まらない。

アンドレイらの斉射に続き、上空よりは白光が鮮烈な光の柱となって降り注いだのだ。

光の柱の一撃は、おそらく友軍の猟兵によるものだろう。淡い光の帯をなびかせながら、光柱は矢となって降り注ぎ、歪なバッタの大群を次々と刺し貫いていった。

攻勢はますます猛威を強め、そうしてついぞ極点に至るや、押し寄せる黒波に巨大な亀裂を穿つのだった。

歪な機械バッタ、GLMストークの装甲はレーザー砲の斉射によって砕け散り、撃ち抜かれた数多の残骸の装甲は今や、大量の白銀の砂となって鮮やかに空を染め出し、銀世界をそこに作り出していた。

すでに若草色の光の雨はぴたりと降りやみ、山野は靄のようになって漂う銀粉に包まれていた。ただ、落日の赤光だけが銀世界をほの赤く照らしていた。

銀世界のもと、無数の黒点が歪に蠢動を始めたのは、光弾が鳴り止み、水を打ったような静けさが周囲に広がり始めたその時だった。

黒点は寄り集まりあいながら、銀の濃霧の中で地響きを響かせた。

立ち込めた銀紛が粉雪の様に降り注いでいくのが見えた。

粉雪が舞い降り、銀世界が晴れ渡ってゆけば、銀色のヴェールによって包まれていた山野に再びGLMストークの大軍団が大挙して姿を現すのだった。

アンドレイらの部隊と、友軍の猟兵によって敵は出鼻をくじかれ、大きく勢いを削られたであろうことは明らかだった。

だが、それでも敵は圧倒的な兵力を有する。

ゆえに先手を制したといえども、未だに情勢は予断を許さない。

おそらく敵は物量に頼って、多大な損害を出しつつもこのままアンドレイの陣地へと毒牙を突き立て、その余勢をかって後方の山村をいずれは飲み込んでいくだろう。

――とはいえ、そんなデウスエクス側の蛮行を許すつもりはエクレアにはさらさら無かったが…。

エクレアは、ふぅと大きく吐息をつく。

そうして準備運動を終えると、大きく身を沈め足場の大岩を勢いよく蹴りぬいた。

瞬間、エクレアのしなやかな体躯がふわりと宙に浮かび上がった。大岩を蹴り上げた脚力を活かしつつ、身に宿った移動のルーンの力を顕現させれば、エクレアの体は矢のような鋭い稲妻となり、雷光の速さでもって空を駆け抜けていく。

一陣の金色の雷光が、空を駆け抜けていく。

雷光は、小さな大岩の上からアンドレイらが布陣する丘の頂上へと一息の間に肉薄すると、山頂へと向かい鋭い軌道で舞い降りた。

落雷と共に丘上の大地がえぐられ、砂塵が濛々と黄色の敷物でもって周囲を閉ざす。

エクレアの両の靴先が丘上の大地を踏みしめる。

周囲に立ち込めた砂埃を手で払いながら、エクレアは軽やかに歩を進めると、巨大な狙撃銃を構えるアンドレイの傍らに進み出るのだった。

音もなく姿を現したエクレアを前に、冷静沈着を絵にかいたようなアンドレイの切れ長の瞳が、仰天した様に丸く見開かれた。

生来の寡黙さゆえか、それとも驚愕ゆえに言葉を失っているのかは判然としなかったが、黙りこくったままでいるアンドレイを横目にしながら、エクレアは一歩、二歩と歩を刻み、アンドレイに隣立つと、遥か遠景に霞んで見える敵の一団へと向かい掌を伸ばした。

丘の上から敵の大軍を臨めども、いまだ、敵は山野にて黒い波となって広がるばかりで、その姿形は曖昧模糊としたものであった。彼我の距離は隔たれており、会敵までしばしの猶予が残されていることが目算される。

とはいえ、時間的な余裕は数分程度が精々だろう。それまでに一万をわずかに下回った敵を無力化することができなければ、アンドレイらが布陣した小丘は黒い波に苛まれ、すべては無へと帰するだろう。

未だにエクレアたちは苦境に立たされている。

…だが、そんなエクレアの口元をついたのは、余裕の笑みだった。

――ふむ、準備運動には屈託しないじゃろうな。

迫りくる無数の敵を前にして、エクレアは内心で独り言つ。同時に、ぽつりとつぶやく。

「まさしく『敵は強大、味方はわずか』といった状況じゃな」

言い放つや、エクレアはアンドレイへと視線を向ける。生真面目そのもの鳶色の瞳が、じっとエクレアの事を凝視していた。

エクレアは、気持ちよさげに鼻息を零しながら、アンドレイに豪語する。

「しかして、巨悪を前にしても決して怯まず、そして希望の光を失わずに第二の故郷を守らんとしたおぬしらの気概や心意気は、誠に見事じゃ」

エクレアは一度言葉を切ると、まずはアンドレイに、次いで彼の指揮下の計百人にも及ぶ中隊の面々一人一人へと順繰りにまなざしを送る。

そこには老若男女、さらには種族を問わずに多種多様な兵士の姿があった。そしてこの場に介したその誰一人からも、諦観の念は微塵も感じ取れなかった。

彼らが面差しからは高潔な命の輝きが煌めいてみえた。苦難の中にありながらも、誰もが生き残り、山村を守る決意に燃えていたのだ。

ならばこそ、エクレアは彼らとの共闘を決めたのだ。

この場に集ったもの達の命が奪われるようなことをエクレアは決して許さぬ。

「おぬしのような者達の命をあのような無機的な輩にくれてやるのは我慢ならぬ。ゆえに、このエクレア・エクレール…。――微力ながら貴殿らに力を貸そうぞ」

豪放と言い放つや、エクレアは前方へと鋭い視線を戻した。

エクレアは、アンドレイ中隊の面々をしり目にしながら、再び迫りくる敵の大軍を鋭い視線でもって睨み据える。

数多の黒点は、新緑に湧く大地を暗澹たる黒色に塗りつぶしながら、濁流となって押し寄せてくる。

面白い――とエクレアはわずかに跳躍しながら体をゆする。両の手を合わせて鼻歌交じりにぽきぽきと指を鳴らす。

自然、笑みがますます深まった。

「まずはわしが、奴らに挨拶まじりに軽く歓待してこようぞ? 見たところ、おぬしらの大部分は機械の身と見受ける。わしの歓迎はやや大仰ゆえな? わしの電にあてられぬよう、主らはここより砲撃に徹しておくれ?」

言いながら、エクレアは前傾姿勢に身を屈める。

瞬間、これより訪れる稲妻に気づいてか、大気が緊迫した様に、ぴりぴりと震えだした。

「では、行って参るぞ?」

背中越しにアンドレイ中隊の面々に告げる。

同時にエクレアは移動のルーンを展開、力強く丘の上を踏み抜いた。

砂の足場を蹴り上げた瞬間、空へと舞い上がったエクレアは一陣の雷光と化した。雷光は激しい金色の光を迸らせながら、猛烈な勢いで一直線に空を流れてゆき、瞬く間に迫りくるGLMストークの大群の上空まで迫る。

エクレアの眼下にはひしめき合いながら地を這う、デウスエクスの大群の姿が伺われた。

小さな箱型の胴部より、不釣り合いな程に巨大な鉄の両脚を伸ばした機械の怪異が、眼下に広がる緑の大地の上で不気味な虫の様に蠢いている。

エクレアは機械仕掛けの怪異の上空で静止すると、滞空したままに手にした雷槍を振り上げた。

そうして、意識を自らの内奥へと没入させていけば、槍の穂先に黄金色の熾火がぽつりと灯った。槍先が金の瞳で茜空を睨み据えれば、晴天の空のもと、どこからともなく暗雲が立ち込めてゆく。

黒雲が瞬く間に膨れ上がったかと思えば、空一面に低く垂れ、差し込む斜光を完全に遮り、地上を濃い影の中に沈めてゆく。

エクレアは振り上げた雷槍でもって上空に輪を描く。

鋭い穂先が一周、二周と上空で弧を描くたびに、雷雲のもとより、稲光が瞬いた。

槍先を優雅に振り回すたびに、一条、二条と金色の雷光が空に走った。槍が旋回を続けるたびに、雷光はますますに勢力を強めていく。

周囲では数多の雷鳴がけたたましい獣の雄たけびを上げていた。

黒く淀んだ大気を横殴りに走り抜けていく、幾条もの稲光が、金色の輝きでもって山野を荒々しく照らし出していた。

ぴたりとエクレアは槍の穂先を制止させた。眼下にあふれる敵の一団を見据えながら、エクレアは勢いよく槍を振り下ろす。

槍の穂先が緩やかな軌道を描きながら、地上へと向かい不可視の鉄槌を落とす。槍先が鋭利な切っ先でもって地上を貫けば、瞬間、大気は激しく振動し、雲間より滝の様な雷の暴流が地上へと降り注いでゆく。

エクレアの身に宿した雷のルーンはいまここに真の力を開放したのである。解き放たれた力の奔流は、今や無数の雷撃となって、地上をわが物顔で蹂躙する無数の歪な機械の昆虫を光の刃でもって容赦なく切り結んでいく。

金色の刃が数多、揺らめいていた。

鋭い刃の切っ先が、天上より降り注ぎ、地の上をすべるようにして駆け抜けてゆけば、群がる鋼鉄の昆虫たちは、吹き荒れる雷撃の中で容赦なくその身を攪拌されていく。

耳をつんざくような雷鳴が鳴り響き、金色の光が周囲に迸る。

金色の光は鋭い牙をむき出しにしながら、空を縦横無尽に駆け回り、鋼鉄の怪異を鋭い矛先でずたずたにかみ砕いていく。

雷光の刃が振るわれるたびに、次々にGLMストークは、切り裂かれ、無残な鉄の残骸へと化していく。

「では終いとゆこうぞ…!」

次々に数を減らしていくGLMストークの大群を眼下に収めながら、エクレアは無慈悲にそう告げた。

エクレアは優雅に槍先を振り上げると、不可視の足場を器用に踏み鳴らしながら、中空に滞空したままにぐるりと体勢を反転させる。

エクレアの体躯が重力に抗したままにぴたりと中空で静止した。

蜂蜜色の質感のある前髪だけが、重力に抗うこと叶わず、地上へと向かい垂れる。

エクレアは、両膝を大きく屈曲させ、両の足に力を籠める。

両足をバネの様に収縮させて、足元を支える不可視の足場を力強く踏みしめた。全身をバネの様にしならせんがら、しばしエクレアは力を蓄える。

徐々に高まっていく両の脚を力があふれかえっていく。力の解放を求めるように、大腿筋群が悲鳴をあげているのがわかる。

しかし、耐える。ぎりぎりまで荷重に耐えながら、まさに力が極点に至るまでエクレアは両の脚に力を込めたのだった。

そしてついに解放の時が到来する。

エクレアは、移動のルーンを活性化させるとともに、両膝を一挙に伸展させて勢いよく不可視の足場を蹴りぬいた。

瞬間、エクレアの両の足は不可視の足場を離れ、雷光の速さでもって空を滑空する。

結果、文字通り稲妻となったエクレアの全身は、瞬く間に地上を掠め、黒い繭の様に蠢くGLMストークの軍団へと強襲するのだった。

上空を一息の間に急降下するや、エクレアは地上すれすれで体勢を変え、地表の眼と鼻の先を猛烈な勢いで駆け抜けていく。

今やエクレアはGLMの群れの中にある。

四囲には不気味に蠢く機械仕掛けの昆虫がひしめいていた。

エクレアは豪快に嗤う。

もはや、乱雑に槍を振り回そうと手にした雷槍が空を切ることはありはしないだろう。

エクレアは、低空すれすれを飛翔しながら、群がる敵兵の間を縫うような進む。

進路を塞ぐようにして敵が現れれば、槍を横薙ぎし敵を薙ぎ払い、すれ違う敵があれば、おまけとばかりに槍撃を繰り出し横腹をつく。

エクレアが空を滑走するたびに、目の前にはGLMストークの武骨な巨体が次から次へと現れては消えていった。

勢いよく雷槍を横なぎするたびに、鋭い一閃がGLMストークの胴部を撫で切りする。槍先が、分厚い鋼鉄の胸壁の上をするりと撫でれば、胸部装甲には深々とした裂傷が浮かび上がり、創部は見る間にGLMストークの胸部全体へと広がってゆきながら輪切りに分厚い装甲を一刀両断にするのだった。

エクレアが雷槍を振るうたびに、鋭い白刃が無限の軌道を描きながらGLMストークの巨体を切り伏せていった。一体、一体とGLMストークの巨体がぐらりと大きく動揺し、力なく大地へと横転するのが見えた。

周囲では未だ無数の雷光が瞬き、GLMストークを次から次にと光の渦で飲み込んでいった。

もちろん、敵軍に対する攻勢はエクレアによるもののみに終始しない。

エクレアの後方からは、アンドレイらによるスナイパー部隊によるレーザー砲の照射が断続的に飛び交い、群がる機械の怪異を正確無比に撃ち抜いていく。

今や戦場は飛び交う光弾により、鮮烈に照らし出されていた。

炯々と煌めく戦場をただただエクレアは雷光の眩さで駆け抜けていったのだ。群がる無数の敵を雷槍でなぎ倒しながらエクレアは敵陣を撃ち抜くことのみに意識を傾注させたのだ。

金色の雷は、黒い波濤の中央をひた走り、分厚い黒い波を一直線に貫いてゆく。金色の光弾と化したエクレアは、微塵も勢いを落とすことなく、敵の重厚な縦深陣を鋭い錐の一撃で穿ちぬいたのである。

空に低く垂れた黒雲が霧散し、茜空が天上に再び顔をのぞかせる。

雷鳴は遠のき、黄昏空の空には妙な静寂だけが木霊していた。

斜陽が再び山野を郷愁の光で照らし出せば、風の凪いだ草原には数多の敵兵の残骸が姿が陽炎の中で揺らめいた。

未だ、鋼鉄の軍靴は無慈悲に静まり返った草原に、異質な夾雑音となって鳴り響いていた。

それでもなお、ここにGLMストークの大軍は大幅にその勢いを減退されるに至ったのである。ここに戦いの帰趨は大きく猟兵側へと大きく傾いた。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

月隠・新月

月隠・新月

◎

連携〇

決戦配備:Sn

皆さんは元はデウスエクスですか。特別どうというわけでもありませんが……まあ、奇特なひとだとは思います。

この敵の数……戦力過多にも思えますが、それだけレヴィアタン復活に重きを置いているということでしょうか。

俺ひとりで走り回るよりは、ここの防衛隊員と共に戦った方がよさそうですね(【集団戦術】)。皆さんがより戦いやすくなるよう、【魔獣領域】で強化しましょう。敵の技についても伝えましょうか。足を止めた敵は早く倒すように、とも。

俺は敵を撹乱するために奇襲をかけますので(【遊撃】)、その隙に敵を撃ち抜いてもらえればと思います。

敵の進軍速度を落とせるよう立ち回りましょう(【拠点防衛】)

トーノ・ヴィラーサミ

トーノ・ヴィラーサミ

◎

連携〇

決戦配備:Cr

大切なものをその身をかけても守りたい、ですか

しかしその為には貴方たち自身もまた、守らねば残されたものの心に傷を残すこととなってしまいますよ

同じような過ちを犯し友に叱られた者の戯言ですがね

猫ならぬケルベロスの手、お貸ししますよ

アンドレイさん達への被害を減らす意も兼ね、【生命力吸収】【火炎耐性】も併用しつつ発動したパラドクスと共に前線で派手に暴れるとしましょうか

敵の同士討ちを【見切り】などを活かして狙いつつ味方(特にアンドレイ達)を巻き込まぬよう位置取りに注意

多少の負傷は【覚悟】のうえ

むしろcaidaの切れ味が増すというもの

もっとも、1人で無茶をするつもりはありませんがね

●

数多の稲妻が、暗雲の深く垂れ込めた曇天の中でて稲光を迸らせていた。

金色の光が裂くようにして空を駆け下りていけば、槍の様に鋭い雷の尾が、鋭い金色の穂先でもって大地を串刺しにしていく。

おびただしい数の雷光が、空で奔騰するたびに空気はつんざくような悲鳴をあげて、激しく震えだす。

絶え間なく鳴り響く天寄りの鳴き声は、勇壮たる雷鳴の残響音が生み出したものか、はたまた雷撃に穿たれ、地上の黒ずみとなっていく、歪なる機械のイナゴの断末魔とも言うべきどよめきの反映だったのか。

詳しいところは分からなかった。

だが、空に立ち込めていた暗雲が霧散し、ついで上空に赤い絵の具で塗りたくったような鮮やかな暮色の空が顔をのぞかせた時、それまで暗雲のもとを縦横無尽に暴れまわっていた雷光はわずかな残光さえも残さずに跡形もなく姿を消し、赤々と染まる空は、森閑と佇むばかりであった。

月隠・新月(獣の盟約・f41111)が丘陵地帯の頂上より眼下を俯瞰すれば、大地には暴虐たる雷光の爪痕が深く刻まれているのがわかった。

草木は薙ぎ払われ、むき出しになった地表には、幾条もの亀裂が生々しい裂創となって走っていた。

雷撃の刃は、地上のありとあらゆるものを一切の区別なく薙ぎ払ったのだ。

それは、群がるデウスエクスとて例外ではなかった。

倒木などに混ざり、平原の至る所に黒い小山が築かれていた。

新月が黒山の一つ一つを凝視すれば、そこには雷によって焼灼されたデウスエクスの残骸が微動だにすることなく、数多、打ち捨てられていることに気づく。

山野には友軍の猟兵の雷撃によってなぎ倒された数多のデウスエクスの残骸がひしめいていたのだ。

当初、敵デウスエクス、GLMストークの大軍により山野は黒一色に塗りたくられていた。

山野の緑は、数多の集簇する黒点の中に隠され、連なる無数の不気味な影は、地平線の彼方までを埋め尽くすように山野へと広がっていた。

しかし、友軍の攻勢によって状況は一変し、山野に敷き詰められた黒色の覆いはわずかにだが取り除かれつつあった。

未だ敵軍は、重厚な隊列敷きながら行軍を続けていたものの、分厚い戦列の至る所には間隙が生まれ、部隊によっては、相互支援できぬほどに隊列を崩されていた。

遠目には未だ敵は健在に見えただろう。

しかし明晰さを湛えた新月の銀白色の双眸は、敵陣の綻びを鋭く見抜き、飽かず敵の急所を模索し続けていたのだった。

敵デウスエクスは、未だに十分な数を残存させていた。

だが、つぎはぎが目立つ陣容から鑑みるに、兵数に反して、軍団単位としての戦闘力は大きく減退しているだろうことは一目瞭然だ。

新月の明敏さを湛えた銀白の瞳が静かに細められた。

新月は視覚情報より得た敵軍の配置と自らの獣の嗅覚が捉えた第六感とを脳裏で処理しながら、思考を深めていく。

機械仕掛けのイナゴの大群が黒い靄の様に四方ひ手を伸ばしながら、再び動き出すのが見えた。

箱形の胴部から伸びた、体幹部とは不釣り合いに巨大な鉄の両足が大地を踏み鳴らすたびに、地響きが無機質に大気を揺らした。

機械仕掛けのイナゴの大群は友軍の遺骸など歯牙にもかけない様子で、山積する鉄の残骸を巨大な鋼鉄の軍靴でもって踏み潰しながら、山野へと再びあふれ出してゆく。

たった一つの山村を攻略するには、戦力過多との誹りを受けかねほどの大量の軍団でもって、敵は今まさに、新月らが布陣する丘陵地帯を後輩の山村へと押し迫っている。

敵が大軍を擁する理由は単純明快を極める。

山村付近には、数十年前の戦いで封印されたという機械神『レヴィアタン』が封じられているという。

かの機械神を封じるために、人類側は代償として多くの流血を支払わざるを得なかったという情報を新月は事前に聞き及んでいる。英国戦線において、DIVIDE側は破竹の快進撃を続けている。必然、英国戦線におけるデウスエクス図は日ごとに委縮していった。

こと、英国においては、デウスエクスは完全に劣勢に立たされているといえるだろう。

故に彼らは、機械の神の名を冠するデウスエクスの復活により、戦略的劣勢の挽回を図ったのだろう。

機械神『レヴィアタン』の復活を金科玉条にて彼らは大兵力、鄙びた山村へと投入したのだ。そして、皮肉なことに英国軍における政治的軋轢がデウスエクスらの進行を手助けすることとなったのだ。

戦略的な敵軍の意図はなるほど凡そ、新月には掌握できた。

となれば、この一戦場においていかにして立ち回るか。その最適解が今、新月には求められる。

新月は、ぐるりと戦場を一望すると、再び黒い波濤となって押し寄せる敵の大軍を具に観察するのだった。

敵陣の生じた綻びから、敵部隊が疎となる地点を見極める。敵部隊の各々の動きを一瞥し、統率性や損害率を概算し、同時に自らの牙を振り下ろすべき敵の所在を冷静に見定めるのだった。

新月は敵の分厚い横陣の一点で視線を固定させる。そこに新月は敵のアキレス腱を見たのだ。

今、DIVIDE直轄英国第三軍は山村の救援へと向かいつつあるという。つまりは、第三軍の到着時まで敵を拘束し、均衡状態を維持することさえできれば、敵は兵力の優位性を失い、趨勢は一挙に覆るというわけだ。

敵部隊を全滅させられるに越したことは無いだろうが、最良を追求したがために限界を超えて戦い、山村防衛に失敗し、ついぞ封印されたデウスエクスを解き放ったのでは本末転倒もいいところだ。

つまり、新月にとっての戦術的な模範解答とは、敵の軍団を混乱させ、その足を止める事であった。

そして、今、敵部隊の中央陣は守りも薄く、ここの最奥に布陣するだろう敵の中枢にさらなる打撃を与えることができれば、敵軍は完全に左右に分断され動きの精彩を失うだろうことが予想された。

上体を倒し、前脚で力強く大地を踏みしめた。敵陣の一点を睨みすえながら、新月は今まさに突撃の体勢を整えるのだった。

まさに大地を蹴り上げんとした、その瞬間だった。ふと新月の後方で軽やかな足音が響く。

「少々お待ちください、新月さん――」

眼下を臨む新月の背を、よく聞きなれた重低音が揺さぶった。

新月が視線を後方へとやれば、屈強な体躯をそびやかしながら、一頭の黒い獣が軽やかに歩を進めてるのが見えた。

胴部から左前脚へ向かって伸びた青白い焔が揺らめくたびに、しなやかな体躯が風雅に揺れた。

青白い焔と差し込む夕映えの二色の微光が、凪いだ湖水の様に落ち着き払った藍色の瞳を優艶と照らし出していた。

ともに戦場を駆け抜けてきた戦友の姿がそこにあったのだ。

そう、黒い獣こと、トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)は、黄昏時の空を背景に、新月の前にその姿を悠然と現前させたのであった。

彼は新月に隣へと躍り出ると、ぴたりと足を止めた。

トーノの理知を湛えた藍色の瞳が覗き込むようにして新月へと穏やかな視線を送っていた。

新月はトーノに対して軽く会釈し、口火を切る。新月の凛然とした声音が、銀色の鈴の旋律でもって、りぃんと周囲に響いた。

「再びの共闘ですね、トーノさん…。ここより敵軍の動静をうかがっていたのです――。機先を制するために今より奇襲をと」

新月が応えれば、並び立つトーノがうなづく。藍色の瞳が、眼下へと静かに視線を落とした。

「なるほど…。おおよそ、敵は八千弱といったところでしょうか――。友軍の攻撃によって出鼻をくじかれ、大きく戦力を削られたとは言え、未だに脅威たりうる大軍勢ですね。それにしても小さな山村を襲撃するためだけにこれほどの大兵力を用いるとは――。レヴィアタンなる機械神の復活に対する敵方の執心ぶりは尋常ではないようですね…。」

眼下をうかがいながらも、落ち着き払った様子でトーノがぽつりと呟いた。

新月は、トーノに相槌を打つと、直ちに返答する。

「そのようですね。とはいえ、レヴィアタン復活に妄執するがゆえにというのでしょうか…。相手方の戦術は硬直化し、結果、こちらの初手により手痛い反撃を受けた様です。トーノさん、あちらを」

言いながら、新月は柔和な曲線を描く顎先を持ち上げる。そうして、顎先でもって、群がる機械仕掛けのイナゴ、GLMストークの大群の一角を指し示すのだった。

トーノの理知を湛えた碧眼がそっと細められるのが見えた。

しばし、トーノは黙りこくったままに新月の指定した地点を眺めていたが、すぐに新月の意図に合点がいったようで、彼は幾何かすると、感心したように瞳を瞠目させ、納得顔で新月へと目合図した。

さすがはトーノさんだと思う。まったくもって理解が早くて助かる――。

トーノを横目にしながら、新月は再び続ける。

「トーノさん、これより、あの地点に奇襲を仕掛けます。あの綻びをつけば敵軍の行軍は鈍るでしょうからね」

新月が応えれば、打てば響くようにトーノが首肯して答える。

「ならば、私もご一緒させていただきましょうか――。数は大いに越したことがないでしょうからね…。一人より、二人です。そして、叶うならば数は多ければ多いほどよいはずです」

愉快気にトーノが鼻を鳴らすのが見えた。

彼の端正な口元は、柔和に綻び、口端から零れた鋭い犬歯が白く輝いて見えた。

トーノは新月に微笑みかけると、一旦、言葉を切って、後方へとくるりと踵を返した。

つられて、新月が肩越しに後方へと視線を遣れば、淡い夕陽の反映の中、丘状に居並ぶ多数の兵士たちの姿が視界に映し出された。

青紫色の鱗でもって皮膚を構成する巨漢や、鋭角を描く獣耳が側頭部から突き出した女、銀色の光沢を肌ににじませた半機械の男など、多種族よりなる混成軍の姿がそこにあった。

彼らは武器を手に手に、憧憬と熱望の眼差しでもって新月らをじっと見据えていた。

山村を守ると決めた勇士たちがそこに居並んでいたのだ。

そんな勇士らの中、自然、新月の視線は、先頭に立つ一人の男へと向けられた。

郷愁を湛えた鳶色の瞳が静かに新月を捉えていた。

男は両の手で、彼の身の丈程ある筒状の巨大な大槍を携えていた。大槍の先端から除かれた鋭い砲口は茜空を睨み、尖塔かなにかの様に聳え立ってみえた。

西日が男の紅鳶の短髪を鮮やかに照らし出していた。

感情の起伏をまるで感じさせない氷の様な無表情が男の端正な面差しに張り付いて見える。

男は確か、名をアンドレイといっただろうか。デウスエクスよりの亡命者であり、彼が率先して山村を守ることを決意したとの趣旨を、新月はグリモア猟兵の投影した映像よりすでに暁通していた。

アンドレイを筆頭にこの場に介した防衛部隊の面々はデウスエクス側より、地球人側へと鞍替えした者たちというわけだ。

彼らの心境がいかなるものであったかは、新月には窺い知れない。

何か特別な感慨を抱いたわけではないが、わざわざ、種の壁を越えて人類に協力し、命を負け戦にまで従事するとは奇特な者たちだとは思う。

しかし、トーノの言った通り、戦力は大いに越したことは無い。彼らのたたずまいや、些細な挙止からは、なるほど彼らが寡兵でもって大軍を迎え撃つことを、決意したのがただの無謀でないことを窺わせるほどの力量が伺われた。彼らは間違いなく、手練れであろう。

この奇特な亡命者たちを戦力として見た時、彼らの価値は万金に値するだろう。

防衛部隊の面々をしばしの間、新月は静かに眺めていた。

不思議と嫌な気分はしなかった。

果たしてそれは、郷愁の陽光の鮮やかさに新月が不覚にも感じ入ったからか。それとも元来、感傷などというものには無縁な新月にたまゆら生じた、たんなる気まぐれ故であったのだろうか。

いや、単に呼気と共にわずかに収斂した表情筋が作り出した幻影であったのだろうか。

理由は曖昧模糊としてわからなかった。

だが、なぜだろうか。

命を賭して人々を守らんとする防衛部隊の面々を目にしたとき、新月の横一文字に噤まれた口端はゆるやかな三日月を描きながら小さく綻んでいたのだった。

それは新月自身にも認識できないほどのわずかな表情の変化にしか過ぎなかった。

だけれども、新月はむず痒い感覚と共に確かに微笑したのである。

ふと新月は、全身を駆け巡る血液が激しく沸騰していくような錯覚を覚えた。膨大な力の奔流が、今、新月の中で膨れ上がり、激しい洪水となってあふれ出さんとしていたのだ。

全身に奇跡の力の高まりを感じる。

奇跡の力が、堤を決壊させんと見る間に水位を増してゆくのがわかる。

新月は静かな眼差しで、居並ぶ面々を見やりながらも、溢れかえる奇跡の力に一定の法則を与えるべく脳裏で演算を開始する。

それだけではただの魔力の暴流にしかすぎない奇跡の力に一定の形を新月は与えてゆく。

魔力の暴流は臓腑を駆け巡り、四肢を循環していくたびに、秩序を得て一つの形へと昇華していくのだった。

魔力の残滓は、血脈を流れそして肺臓へ、そうして、ついぞ肺臓より上方へと駆けのぼり、喉元に集積する。

ふと咽頭部に甘美な発赤が感じられた。

ユーベルコードの術式を構築する傍らで、新月は居並ぶ一同へとぽそりと言い放った。

「…これより、俺は敵陣をかく乱します。敵の混乱に乗じて、皆さんは射撃をお願いします――。それから、敵が足を止めた場合は要注意です。おそらく、敵は雨あられと銃撃を放つでしょう。優先して破壊をお願いします」

言葉短く伝えると、新月は居並ぶ防衛部隊の面に背を向け、再び前方の山野を見下ろした。

新月は、後ろ脚をわずかに屈曲させると、しなやかな両の前脚で大地を力強く踏みしめた。

流麗な曲線を描くが新月の体躯が弓なりに伸展し、新月の鋭い牙が赤く染まる大空へと突き立てられた。高騰した魔力は極限へと至り、新月の中、確固とした形を取りながら、今や今かと放出の時を待っているかの様だった。

両足で大地を踏みしめながら、新月は、小さく息をついた。

糸くずのような吐息が一筋、舞い上がり、茜空へと霧散していった。吐息が消え去るや、銀糸を曳くような、獣の咆哮が轟いた。

りぃん

りぃん

りぃん

銀色の鈴の音色でもって世界が優しく揺さぶった。

りぃん、りぃん

と銀色の鈴の音色は、風に乗りながら周囲へと充溢してゆく。

ユーベルコード『魔術領域』は獣の柔らかな銀糸の調と共に、放射状に山野を走り抜けてゆくのだった。

そは、魔力の奔流たる音の波である。

不可視の魔力の濁流は、歪なイナゴの大群―-GLMストークの大群打ち寄せると、直ちに砕け散った。

砕け散った魔力の泡沫は、その一滴、一滴がいわば矢であり弾丸であった。

突如、山野で前進を続けていたGLMストークの軍団がぴたりと足を止めるのが見えた。GLMストークの箱形の胴部になにかがぶつかったかと思えば、装甲が歪にひしゃげ、次いで爆炎が巻き起こった。放たれた不可視の魔力の泡沫は、一滴、一滴が鋭い魔弾となってGLMストークを撃ち抜いたのだ。

赤い炎柱が至る所で激しく揺らめいていた。

焔の揺らめきの中、巨大な機械仕掛けのイナゴは、打ち寄せる数多の散弾によって装甲を穿たれ、力なく地面に崩れ落ちてゆく。

戦場は、新月の放った魔力の泡沫によりその性質を一変させたのである。

デウスエクスらは、驟雨となって降り注ぐ不可視の弾丸により容赦なく全身の撃ち抜かれながら、数を減らしていく。半面で、不可視の魔力の泡沫は、新月に味方するものを優しく包み、潜在能力を限界まで底上げする。

この不条理な原則を逃れうるものはこの戦場には存在はしえなかったのだ。

「それでは…皆さん、俺は行きます――。援護をお願いしますね」

兵士らに肩越しに言い放つと、新月は身を屈める。隣立つトーノが新月に目合図するのが見えた。

「それでは、同行させていただきますね、新月さん。レディを一人で行かせたとあっては、私の面目も立ちませんからね」

トーノのふっくらとした漆黒の尾が風雅に揺れていた。

れでぃ…なる言葉に一瞬、新月は目を丸くする。

そんな新月を横目にトーノがくすりと、微笑むのが見えた。大人びた優雅な微笑が、端正なヴィーノの面差しに輝いていた。

「新月さん…では、お先に失礼しますね」

軽やかな声音に続き、トーノの前脚が勢いよく大地を蹴った。トーノの巨躯が茜空に浮かび上がり、一条の鋭い漆黒の矢となり茜空を貫いていったのは間もなくのことだった。

トーノにわずか遅れながらも、新月もまた大地を蹴りぬいた。

先行する揶揄い好きな紳士の背を追いながら、新月もまた一陣の旋風となって空をかき分けてゆく。

空をゆく新月の脳裏では、トーノの口をついた、れでぃなる、耳になじみのない言葉が未だ反響して響いていた。

トーノの諧謔か、それとも出自も良いだろうトーノならではの社交辞令を兼ねた鄭重な物言いなのか新月にはわからなかった。

山野を蚕食せんと打ち寄せた無数の黒点は、魔術領域によって降りしぶく不可視の豪雨と互いに押し引きを続けながらも、ついぞ、豪雨の圧力に負けてぴたりと動きを止めた。

そして空を駆ける新月の口端は未だ、わずかにだが綻んだままだった。

戦いの高揚感に酩酊したのでもなければ、ヴィーノの言葉に年頃の少女が感じるような恥じらいを覚えたわけでも無かった。

だが――。

ヴィーノの紳士ならではの軽妙な挨拶も、アンドレイ率いる防衛部隊の面々の殉教者を彷彿とさせる謹直とした面差しに映りだした崇高なる意思の光も、そのどちらも、新月の内奥を春風の様な柔らかな指先でくすぐっていたのもまた事実だった。

この得も言われぬ感覚を胸中に抱きながら、新月は鋭い漆黒の矢となり一直線に空を貫いていく。

今、二筋の黒い旋風が、鋭い軌道を描きながら、山野に黒染みとなって広がるGLMストークの群れの中へと突き刺さる。今、大きく戦いの潮目が変わる。

●

月隠・新月(獣の盟約・f41111)とトーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)の両雄による攻勢の刃が振り上げられるに遡ること十数分ほど前、トーノはアンドレイらが布陣する陣幕へと、攻勢に先立って訪れていた。

味方猟兵により生み出された雷鳴は今や遠のき、山野では雷撃を無事にかいくぐった機械仕掛けのイナゴの大群――GLMストークの大軍団が武骨な鉄の軍靴を響かせながら、無作法に大地を踏みにじってくる。

ひたひたと潮が満ちていく様に、不気味な海嘯を響かせながら、機械仕掛けのイナゴの大群が山野を再び蚕食してゆく姿がトーノには伺われた。

丘の一隅に視線を遣れば、良く見知った戦友の姿が見て取れた。

艶の黒いたてがみを風にたなびかせながら、眼下を鋭く睨み据える、流麗たる一頭の獣の姿がそこにはあったのだ。

茜空に優美たる黒が映えてた。

白銀の瞳は暮日の赤を反映し、宝石かなにかの様に輝いて見えた。

月隠・新月は夕空に浮かび上がるおぼろげなる月の優美さでもってそこに立ち、息をひそめながらも、そのしなやかな体躯に蓄えた力を開放せん瞬間を窺っているようだった。

新月は今、最善の一手を模索すべく敵陣を俯瞰し、奇襲を仕掛けべるべく体勢を整えている。

元来ならば、トーノはすぐにでも新月のもとへと向かい、直ちに敵陣へと強襲を仕掛けたかった。一度、依頼で共闘した折に、彼女の戦士としての類まれなる才幹をトーノは間近で肌感覚で垣間見たのである。

俊敏な身のこなしや鋭い牙や爪撃に加え、新月の卓越した判断力は他の追随を許さぬほどに洗練されたものだった。

トーノと新月が敵陣を強襲すれば、彼我の兵力差など、たちまちに意味を失ってゆくだろう。

自らの力を過信するわけではなかったが、十全の連携のもとに新月、トーノが実力を発揮しうることができれば、千にも及ぶ敵を屠ることも容易いだろうとトーノは見る。

だが、未だ、山野には数多のデウスエクスが蠢いていた。

千の被害とは、確かに敵軍にとっても決して小さな損害ではないだろうが、かといって致命傷になるほどのものでは無いことも事実だった。

かがり火を大火へと昇華させる必要がトーノにはあったのだ。

そして、大火を生み出すには、アンドレイらの協力は必要不可欠だとトーノは見る。

故にトーノは、戦況の分析に先じて、アンドレイらに共闘を打診することを優先させたのである。

そうして、実際にトーノはアンドレイらの陣幕を訪れた時、アンドレイなる男を目の当たりにしたトーノがかの男に感じたのは、奇妙なまでの既視感だった。

アンドレイを目前にした時、まるで鏡を見るような、そんな錯覚がトーノの胸中を鋭い刃で突き刺したのだ。

たまらず、トーノは足を止めていた。言葉も失い、トーノはしばしアンドレイを忽然と眺めることしかできなかった。

レプリカントたる、かの青年指揮官は、トーノが陣地へと通されると目礼がちに会釈し、その後は理路整然とした挙止で部下たちに指令を下していった。

指示を飛ばすと同時に、青年は流れ作業で自らの狙撃銃を解体する。白樺を思わせる青年のがっしりとした白い指先が、流れるような挙止でもって槍の様な狙撃銃の上を滑り、青年の掌大ほどある弾倉を狙撃銃へと取り付けていく。瞬く間に、狙撃銃は解体され、再びくみ上げられていた。

がちゃり、と鉄と鉄とが嚙み合うような乾いた叩打音が響いた。

次いで、アンドレイ青年の鳶色の瞳が彼の手にした狙撃銃からトーノへと静かに向けられる。

鳶色の瞳は、悲哀の色を湛えながら静かに揺れていた。

そこにある青年の姿にトーノは、なぜか既視感を抱いていたのだ。

面立ちも、瞳の色も、髪の色といった外見的な特徴において、トーノとアンドレイとでは共通項を見つけるのが難しくさえあった。

かたや二足歩行で立つレプリカントの青年と、一方は四足で大地を踏みしめるオルトロスである。

にも拘わらず、アンドレイ青年の瞳に浮かび上がった意思の光は、トーノの脳裏に深く刻まれた、ありし日の自らのそれとぴったりと符合して見えたのだった。

かの青年の瞳はただ静かに死を直視してた。彼は銃後の無辜の民を守るために、彼は自らの命を燃やし尽くすことを決めたのだ。

鳶色の双眸は、確固たる意志の光を帯びながら、斜陽よりも尚も鮮やかな朱色に輝いて見えた。

雄弁たる瞳を前にした時、トーノの脳裏を掠めたのは甘美と苦衷で彩られた追憶の翳りであったのだ。

アンドレイなるレプリカントの青年の中に昔日の残光を垣間見た時、気づけばトーノは口を開いていた。

「大切なものを命をかけても守りたい――ですか」

口をついた言葉は、果たして誰に向けられて放たれたものか、一瞬、トーノには分からなかった。

目の前の青年は、表情一つ崩さず、言の葉の一言も漏らすことなく、黙りこくったままにトーノの言葉を傾聴していた。トーノは訥々と言葉を続けていく。

「――アンドレイさんと言いましたね。私はトーノと申します。これは…過去に無謀な過ちを犯し、そして友に叱責された者の戯言として聞き流してもらいたいのですが…」

トーノの言葉が暑気がはびこる大気にじぃんと広がってゆく。アンドレイの熱気交じりの瞳がわずかに細められた。アンドレイが小さく相槌をうつのが見えた。

トーノは再び口を開く。

「他者を守らんとするあなたの意思は汲み取っているつもりです。あなたはデウスエクスのくびきを離れて、人に味方した。あなたは人類への愛を知ったからだ…。私はそれを美しいと思います」

磊落とした声で伝える。

嘘偽りは無い。事実、彼は自己を犠牲にしてでも他者を救わんとした。献身の精神の輝きはいかなる宝石の輝きよりも眩く揺らめく。

嫌というほどにトーノが知悉していることだ。

だが――。

「しかしあなたが山村の人々を愛した様に、山村の人々もあなたを愛しているはずだ。となれば、貴方たちもまた生き残る必要があるのです。あなた達の命が露と消えれば…やはり人々の心に深い傷を残すことなってしまうのですから」

語気を強めてすべてを言い切った。

アンドレイはしばし黙ってトーノの言葉に聞き入っていた。

風貌体裁のまるで異なる二人の男は、夕映えの光の中で、鏡合わせの鏡像を見るように互いが互いを見つめあっていた。

遠方より奇怪な鉄音が丘上へと耳障りな異音となって響いていた。デウスエクスらの大軍は今まさに大挙して山野を駆けあがってくる。

この不快な夾雑音を遮るようにアンドレイが、ゆったりと口元を開くのが見えた。

「たとえ、彼らの心に傷を残すこととなっても、私は――。いや、俺は戦いたい。デウスエクスの裏切り者の名を受けてもなお、人のために生きる半機人としての生き方に俺は誇りを持っている…。死して、村民の心に傷を残そうとも、俺は人の心を持った人として、人のために死んでゆきたいんだ」

熱気交じりの声音が、トーノの鼓膜を揺らしていた。

過去と現在とが、トーノの中で奇妙に交錯し、混淆しているようだった。ふと微笑がトーノの口元をついた。眦を下ろしながら、トーノは答える。

「まったく強情な方ですね。ですが、ならばよろしいでしょう…、アンドレイさん。ならば、あなたは戦えばよい。しかし、貴方を殺させはしません。猫よりは、番犬の方が幾分もお役に立てましょう?猫ならぬケルベロスの手をあなたにお貸します――。ゆえに共に戦うのです」

この冷静さの仮面をかぶった快男児を見捨てるつもりはトーノには無かった。

同時に彼は強い。

戦力として敵軍に十二分に通用する。ならば、彼の命を救い、そのうえで彼の願いも叶えてみせよう。

トーノにならば不可能なことではない。

僥倖とも言うべきか、新月もまた、同じ戦場にある。

アンドレイと、新月…。

そして――。

トーノの目前で、アンドレイが力強く首肯するのが見えた。

言葉を発せずとも、以心伝心、アンドレイによる歓喜の肉声がトーノにも伝わっているかの様だった。

「共闘しましょう。全員で、生き残るために。敵への突貫は、私と、私の友人にお任せください。もちろん、私一人で無茶するつもりはありませんがね。アンドレイさんにも狙撃手として十二分に戦ってもらいます。これは突撃以上に難しい役割でしょうが、ご覚悟くださいね?」

わずかに語調を崩して微笑んで見せれば、アンドレイの口端がわずかに上方へと斜を描くのが見えた。

そうだ――。

ここには、アンドレイなる亡命ケルベロスの青年と、友人たる歴戦のツワモノ、月隠・新月。

―――そして。私がいる。

アンドレイとトーノの決意の眼差しが交錯しあう。朱色と藍色の混淆した時、トーノたちは無言ながらも生還を互いに誓い合ったのだ。

下方より突き上げてくる風が、トーノの体躯を空中で支えていた。

全身を揺さぶる心地よい浮遊感とともにトーノは一直線に空を駆け抜けていく。

前傾姿勢を取りながら前腕をしなやかに伸展させれば、心窩部から左前脚へと伸びた青白い焔が、刃の形を取りながら鋭い切っ先を眼下に群がるデウスエクスの大群へと向けた。

左方では、艶のある黒い毛並みに姿態を覆われたオルトロスの少女がトーノ同様に空を飛翔する姿が伺われた。

二頭のオルトロスは空を駆ける一陣の旋風と化していた。

二条の黒い旋風は、勢いよく空を切り裂いてゆきながら、敵陣の一角を目指す。

トーノらが敵陣へと近づくたびに、遠間にはただの黒い点の集簇にしか見えなかったGLMストークの大軍の全容が明瞭に浮かびあがる。

新月が指示した敵陣の綻びは既に目と鼻の先まで迫っていた。

飛翔しながらに、トーノは新月に目合図する。

トーノの藍色と新月の銀白色が一時、混ざり合う。トーノがわずかに身を屈めれば、体躯は下方へと傾き、落下軌道へと突入する。

両者は一言も言葉を交わすことなく、目配せだけで、互いの意思をやり取りした。

地表へと向かい、二頭の獣は、緩やかに高度を落としていく。

軽やかな浮遊感は頭上よりのしかかる重苦しい重力の掌にとってかわられ、ますますに地上が間近に迫る。

急降下を続けるトーノのもと、後方より、一筋、二筋と紫色の閃光が空を貫いたのは、トーノの前脚がまさに地表を踏みしめんとしたその瞬間だった。

閃光が空を青白く染め出しながら、トーノ、新月らの着陸地点付近で蠢く機械仕掛けのイナゴを飲み込み、淡青色の光で焼灼した。

青く燃えがる炎柱の中で、巨大な鉄のイナゴが白く萎んでゆき、次第に白色は黒色へと変わり、鉄の巨体は崩れ落ち、塵となって焔の消褪と共に大気の中へと霧散していく。

閃光が瞬くたびに歪な鉄のイナゴが青白い焔の中で焼灼されていく。

アンドレイら防衛部隊の放ったレーザーライフルによるものだろう。

新月の『魔獣領域』が生み出した微光は、未だ戦場を祝福の息吹で満たしているのだ。

現在、アンドレイらの放つレーザライフルの一撃、一撃は微光に威力を底上げされ、ユーベルコードにも勝るとも劣らぬ威力を有するに至ったのだ。

淡い幽玄の青色光が二人の着地点周辺の地上よりたなびいていた。地表よりうっすらと巻き起こる青白い光の帯は、まるでそれ自体がデウスエクスらを峻拒する力でも持っているかのようで、レーザライフルが過ぎ去った後、二人の着地点周辺からはデウスエクスの影すらも無かった。

自らの写し鏡たるアンドレイの援護に内心で謝辞しながら、トーノは前脚で大地を踏みしめる。

二歩三歩と草の蹈鞴を踏みながらも、トーノは無事に草の上へと舞い降りたのだ。左方では、新月が軽やかに大地を踏みしめるのが見えた。

互いに視線を交わす。

再び無言でうなづきあうと、トーノ、新月の両名は阿吽の呼吸で反対方向へと駆け出していく。

トーノは右方から、新月は左方から、二人は、目的地目指して機動を開始する。

ふわりと新月が再び宙を舞うのが見えた。

その軽やかな姿態が、曲芸師よろしく宙を舞い、鉄のイナゴの箱形の胴部の上に降り立った。

鋭い爪先が斜陽を浴びて赤黒く輝いていた。流れるような挙止でもって、新月が前爪を箱形の胴部へと振り下ろせば、爪先は吸い込まれるようにして胴部を貫き、ついで、胴部を貫かれたイナゴの腹部より爆風が巻き起こった。

即座に新月が、機械仕掛けのイナゴの上を飛び去るのが見えた。新月の姿態は、ゆるやかな放物線を描きながらしばし空を揺蕩うと、ついで、次なる機械仕掛けのイナゴの胴部へと再び、降り立つのであった。

そこからはまさに新月の独壇場であった。彼女は、GLMストークの胴部から胴部へと機敏に乗り移りながら、その腹部を鋭い前爪で分厚い装甲を刺し貫いていったのだ。

新月がイナゴの群れの上空を悠然と飛び越えるたびに、彼女の足元からは爆炎が上がり、炎の中で鋼鉄の巨体が紙細工かなにかのの様に崩れ落ちていった。

トーノもまた、新月同様に敵陣へと猛然と襲い掛かった。

トーノが這うように地面すれすれを疾駆すれば、鉄のイナゴは何ら反撃できぬままに、トーノへの下腹部の侵入をゆるす。

瞬く間に、トーノの頭上に無防備になった鉄のイナゴの下腹部が現れた。

さらにトーノは前方へと疾駆する。

駆け抜けざま、トーノが左前脚を振り上げれば、疾駆するトーノに続き、青い焔の揺らめきが地表から上空へと向かい逆袈裟に、むき出しになったイナゴの胴部を串刺しにする。

蒼焔がイナゴの下腹部を撫でるようにして滑りながら、内部へと深々と突き刺さる。青い焔で構成された刀身は、機械仕掛けのイナゴの胴部をそのまま抉るようにして突き進んでいくと、勢いそのまま装甲を貫通する。

トーノがイナゴの下腹部を抜け、前方へと走り抜けてゆけば、蒼焔もまたトーノ前進に呼応するようにイナゴの胴部の中を前方へと滑りぬけて、ついぞ、一刀両断に鉄のイナゴを切断するのだった。

イナゴの股下から躍り出るやトーノはさらに走る速度を上げる。トーノに続き、イナゴの腹部を両断した蒼焔が剣の切っ先を下方へと傾けた。

後方で轟音が鳴り響いた。正中部で左方に両断された鉄のイナゴが左右に転倒したのだ。転倒の衝撃ゆえにか、鉄のイナゴは誘爆を引き起こし、結果、トーノの後方では、イナゴの遺骸は原型をとどめぬほどに粉みじんに四散する。

炎が唸りを上げながら舞い上がり、舞い降りる火の粉か、熱い抱擁でもってトーノの背筋をじりじりと焼いていた。

もっとも背筋に走る熱感などはトーノの足を止める要因となりえるはずもない。

トーノは残火が燻ぶる戦場を足早に駆け抜けていく。

どうやら、新月やトーノの奇襲にようやく気付いてか鉄のイナゴの――GLMストークの大部隊が一斉に足を止めた。

トーノの前方にて三々五々で布陣するGLMストークらが、腹部に備え付けた機銃でもってトーノを睨み据えるのが見えた。

鉄の機銃が火を噴けば、激しい轟音と共に無数の銃弾がトーノ目掛けて放たれる。

弾丸は、黒い雨となって、疾駆するトーノのもとへと横殴りに降り注ぐ。

蒼焔を盾に敵の攻勢をやり過ごし、時に鋭い足さばきで銃弾を搔い潜る。

銃弾が、ひゅんひゅんと鋭い鞭の様な音でトーノの肌先を掠めていった。

さしものトーノもすべての弾丸を回避しきることは叶わなかった。時折、銃弾が分厚い漆黒の毛並みで覆われトーノの皮膚を掠め、うっすらとした淡紅色の裂創を刻んでいく。時に銃弾はトーノ皮下へと鋭い牙を突き立て、出血をトーノに強いた。

もっとも多少の負傷は覚悟の上だ。

赤黒い血の雫が、トーノの疾駆に合わせて、茜空に鮮紅色の花を咲かせた。

花弁が一つ、また一つと空に大輪を咲かせるたびに、トーノが口元に加えたcaidaはその鋭さを増していく。トーノがひた走りながら、口元に咥えた刃を横薙ぎすれば、白刃が煌めいた。

鋭い剣戟は寸分たがわずに、鉄のイナゴの心臓部とでも言うべき、箱形の腹部を、鋭い一閃でもって、切り伏せ、鉄の巨体を一刀のもとに両断していくのだった。

わずかな邂逅の後に、足元に鉄のイナゴの残骸が数多、積み重なっていく。

だが、この攻勢はまだ序の口にすぎない。

緒戦を戦い抜いたことで、ここにトーノのユーベルコードもまた、顕現するに至ったからだ。

『黒翼双演』とはトーノのみが使役することを可能とする、彼独自の軌跡の御業と言えるだろう。自らに2倍する漆黒の焔爪牙を持つ狼龍を召喚することを可能とするこの技は、トーノが繰り出した第二の牙であったのだ。

全身に燻ぶる熱い熱気を吐き出すように、奔騰する奇跡の力を解き放てば、狼とも龍とも見紛う巨大な獣が悠然たる偉容をトーノの傍らに顕現させるのだった。

ここに合計三頭の獣が戦場に姿を現したことになる。

三頭の獣は、黒い暴風となりながら、一直線に目的地へと向かい走り抜けていった。

並みいる鉄のイナゴの軍団は吹き荒れる暴風によって煽られ、なんら抵抗できぬままにうち伏せられていく。

トーノや新月らが前進するたびに分厚い石壁となって聳える鉄のイナゴのの群れががらりと崩れていく。黒一色で閉ざされた視界が、徐々に開かれてゆき、そうして終に完全に黒壁が取り払われた時、ついぞ、トーノらは敵陣の一角を完全に突き崩すに至るのだった。

新月が狙いを定めた敵陣の一角とは、長い横陣で守られた敵部隊の中央最奥部にあたる。

いわばそこは敵軍にとっての左右両翼の協調を支える蝶番の部分に相当する。

新月とトーノは、味方猟兵たちの初撃によって生じた綻びをつき、最短ルートでもって、見事に敵の急所への突撃を敢行してみせたのだ。

ここに奇襲攻撃は結実したのである。

今、トーノの前には司令官と思しき、機械仕掛けのイナゴを残し、敵らしき敵は無い。

つまり、目前の敵を屠ることさえできれば、敵の大群はもはや烏合の衆となりはてるも同然だ。

「新月さん――、いきますよ」

トーノ体を左右に揺らしながら、雷の様な軌道で疾駆する。

地上に投影されたトーノのが影がぬるりと伸び、口に咥えたcadiaが匕首を鉄の巨体へと突き付ける。

機銃は絶えず銃弾を吐き出していたが、トーノの影さえも捉える事能わずに遥か後方へと虚しく四散していくばかりだった。

トーノが大地を蹴りぬけば、体は鋭い矢となり空を走り抜けていく。

左方よりは新月が、敵指揮官機へとむかい強襲する姿が伺われた。

放たれた二振りの剣が振り下ろされる。再び黒い旋風と化した二頭の獣は、空を優雅に走り抜けながら、鉄のイナゴに肉薄すると、己が武器を振り下ろしたのだった。

cadiaの切っ先が鋭い弧を描きながら剣戟でイナゴの両の脚を砕き、新月の前爪が銀色の閃光でもって機械仕掛けのイナゴの胴部を貫いた。

剣を振りぬき、トーノは滑空の勢いそのまま草の大地へと降り立った。

数間ほど後方で、巨影が草の大地に沈みこむのが見えた。重苦しい地響きが大地を揺らしていた。

後方へと振り向けば、敵指揮官機は、草の大地へと埋没し、もはや微動だにすることなく静かに横たわるだけだった。

ここに敵中央部を支える指揮官機は、もの言わぬ躯と化したのだ。

中央後部の支柱を失ったことで、全軍が協調した作戦行動は間もなく不可能となるだろう。おそらく、各部隊に指揮官は存在しうるだろうが、彼らだけでは全軍を支えることは叶わぬのは火を見るよりも明らかだ。

そして各部隊の指揮官は別の友軍がすぐに処理してみせるだろう。

ふと、トーノが後方へと振り返れば、はるか遠景にて、連なる丘々が、茜空を綺麗に切り取っているのが見えた。

丘上より絶えず青紫色の光がこぼれ出している。青白い光の束が、丘上から山野へと降り注ぐたびに、鉄のイナゴの軍団らはなすすべもなく、青白い光の中へと飲み込まれていく。

イナゴの大群は明らかに動きを鈍らせつつあった。

となれば、あと一押しだ。

約束したとおりに、誰一人とて欠けることなく戦いを終えるために、再びトーノは山野を走る。

再び二条の黒い旋風が戦場へと吹き荒れた。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

エミリィ・ジゼル

エミリィ・ジゼル

◎

決戦配備:Sn

単純な数が優位となる平地戦ですか

であれば数を生かして戦場に混乱を生み出しましょう

ユーベルコード『暴れまわるかじできないさんズ』を使用

154名の空飛ぶかじできないさんズを呼び出し、鮫魔術の連射を上空から【一斉発射】することで、戦場を混沌へと落とします

かじできないさんズが暴れまわっている間、わたくしは敵を【ハッキング】

これだけの大軍を秩序だって動かすのであれば、現場で優先順位を判断し、各機に指示をだす指揮機的なものが複数いるはず

ハッキングで各機の通信状況を監視しることで指揮機を見つけてアンドレイに連絡

指揮機をスナイプしてもらうことでより効率的に戦場に混乱をもたらします

暑気を孕んだ粘っこい風が、白く澄んだ肌に無遠慮な感触で絡みついていた。

初夏特有のうだるような熱風が、平野からエミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)が所在する丘上へと吹き上げに抜け、色素の薄いエミリィの銀髪を乱していた。

乱れた横髪を指先で繰りながら、エミリィは丘の先端に立ち、眼下に広がる平野を一人、俯瞰する。

斜陽の反映は、エミリィの柔和な緑眼に薄紅色の綾を滲ませていた。

今、夕日の中でエミリィの翡翠は艶やかに輝いていた。

そして翡翠は、今、山野にあふれ出した数多の黒点のうごめきを静かに見据えていた。

草の大地を埋め尽くすように、大量のデウスエクスが黒点となって、ひしめいているのだ。

デウスエクスの一体、一体は、箱形の腹部から二本の巨大な足を生やした、いかにも人工物といった、気味の悪い甲虫の様な造形でもって佇立していた。

デウスエクスには頭部や腕部は無く、彼らは小さな胴部と、そこから突き出た胴部に不釣り合いな程に巨大な2脚のみを有するのみであり、人から大きくかけ離れたその異様からは生理的な嫌悪感を催すような醜悪さがにじみ出ていた。

多関節からなる無機質な巨大な足は、節足動物の脚部を彷彿とさせる構造をしており、デウスエクスが歩を刻むたびに、関節部はぎしぎしと軋みをあげながら歪に蠢動した。

歯ぎしりの様な機械音ともに、鉄の脚部は人の随意運動を模倣するように円滑に伸展と屈曲を繰り返しながら、一歩また一歩と緑の大地を踏みしだいていくのだった。

敵デウスエクスは巨大な鉄のイナゴとでも形容できるだろうか。

この歪な鉄のイナゴの大群が、今、エミリィの布陣する丘へ、さらに後背の山腹に横たわる小村目指して津波となって迫りつつある。

平野にはどこまでも緑が続くだけで、障害物たりえるような地形の起伏や、幅広な河川は存在はしなかった。

阻むものが無い草の大地を、鉄のイナゴの群れは無人の野を行くように我が物顔で突き進んでいく。

平野での戦いにおいては、数の優勢がそのまま戦況に大きく影響を与える。

人海戦術ならぬ、蝗海戦術とでも言うべきか。

山野を貪食する機械仕掛けのイナゴの大群は、数を頼りに攻勢を仕掛けたのだ。敵デウスエクスは、正攻法でもって戦場へと臨んだといえるだろう。

エミリィは一息ため息をつく。

桜の蕾を彷彿とさせる形の良い桃色の唇から零れた銀糸の様な吐息は、白い一条の煙となって夕焼け空へと舞い上がっていくと、ひと時、優雅に空を遊泳しながら、鮮やかな朱色の空へと初雪の儚さで溶け出していった。

翡翠の瞳はたおやかな光の縞模様を帯びながら、敵デウスエクスの挙止を具に見抜いていた。

すでに友軍の猟兵たちとの戦闘により機械仕掛けのイナゴの大群は、総数を当初の六割強程度まで減らしているのが伺われた。

友軍の猟兵の突貫が功を奏して、敵陣の中央部には巨大な間隙が口を開き、そのまま一直線に敵陣を左右に分断していた。

確かに敵の大軍は見た目にもわかるほどに数を減らしていたし、軍団として見た時、その動きは、精彩を欠き始めた。

だが、それでもなお軍単位ではなく部隊単位で見た時、敵部隊からは未だ恐慌や混乱の兆しは一切、感じ取れなかった。

先の友軍の突撃で、敵軍は既に司令官と思しき指揮官を失ったようだ。陣形は修繕がなされぬままに放置されたままであり、それはつまり、総軍の指揮を担う存在するものが退場したことを教唆しているといえるだろう。

しかし、全体としての統一を失いながらも、数十の鉄のイナゴの集団からなる群体は、それぞれが独立した部隊として未だに行軍を続けていた。

果たして、現状をどうみるべきか。

ふっくらとした唇に指先を添えると、エミリィはわずかに首をかしげる。

横一文字に結ばれた薄桃の唇からは、むぅと小さく唸りがあがった。

おそらく、なにかカラクリがあるのだろうと、エミリィは洞察する。そして、エミリィには既に仮説があった。

敵軍は損害率に反して、あまりにも秩序だっている。多少の損害を出しながらも、敵軍は一切混乱した様子が無い。機械兵だからか。いや、それだけでは説明がつかない気がした。

ではなぜか。

おそらくだが司令部とは独立して敵機の中に指揮官機が存在するのだ。

見た目には違いの無い機械兵の中に、一般機を統率する指揮官機がまぎれているのだろうとエミリィは見たのだ。

敵のデウスエクスは、数十体単位で一つの部隊を作り行軍していたが、こうして出来た群体の中に最低でも指揮官機が一機存在し、その指揮官機より周囲の者たちをに指示が伝搬されているのだろう。

軍を人体としてみなした場合、司令官とは大脳を始めとした脳中枢に当たる。そして、司令官麾下の各指揮官とは末梢神経に相当すると言えた。

なるほど敵を敵を節足動物と比喩したのは、予想以上に正鵠を射ていたのかもしれない。内心で自分を褒め称えてあげたいくらいだ。

全体としての統率性は、司令官たる中枢神経を破壊されることで喪失されたが、個々の群体は未だこの末梢神経とも言うべき命令系統に支えられ、混乱することなく隊レベルの行動を可能としているのだ。

ならば数十よりなるそれぞれの群体の指揮官をあぶりだせばよい。

群がる敵機の間で素早く視線を行き来させながら、エミリィは敵機の一機、一機を詳細に観察してゆく。

腕利きの鑑定士が、優れた鑑識眼でもって真作と贋作を腑分けするように、エミリィもまた遥か遠景に霞んでみえる敵機影のわずか挙措や形状の違いから敵指揮官を見極めんと努めたのだった。

敵デウスエクスの姿はエミリィの肉眼で辛うじて捉えられる程度であった。遠目にした限りでは敵機に構造上の差異はもちろん、挙動の違いは一切見受けられなかった。

角を生やしたり、色を派手に塗りたくってくれれば幾分もわかりやすいというのに。

エミリィは内心で愚痴をこぼす。

最も、視覚情報にて鑑別できずとも、敵指揮官機をあぶりだす方法を少なくともエミリィは有していた。

見た目には同一に見える敵機であろうとも、指揮官機と一般機とでは処理する情報の量が大きく乖離しているだろうことは間違いない。

ならばエミリィは彼らが放つ不可視の信号から敵指揮官機を見抜けよい。

そして敵指揮官を見抜く千里眼を、エミリィは有している。

更に好都合なことに、近場には腕の良い狙撃手も控えている。渡りに船とはこのことだろう。

あとは策を実行するだけだった。

エミリィが踵を返せば、フリルレースがふんだんにあしらわれた紫陽花色のスカートが優雅に裳裾をひるがえした。エミリィが一歩を刻むたびに、裳裾はふわふわと空を泳ぎ、紫陽花のヴェールが優雅な揺曳でもって茜空を彩った。

歩を刻めば、アンドレイらが布陣する丘の一隅へと突き当たる。

エミリィは、狙撃銃越しに敵の大軍を睨み据えるアンドレイを発見するや、直ちに駆け寄っていく。

「アンドレイさー―ん! あなたの狙撃の腕を見込んでご協力をお願いできないでしょうか?」

エミリィは足取り軽く歩を刻みながら、鷹揚と言い放った。

突然の申し出に、狙撃銃のスコープ越しに敵を睨み据えていたアンドレイがひょいと顔を左方へとずらし、エミリィへと視線を向けた。

アンドレイの赤みがかった瞳が、もの問いたげにエミリィを眺めている。

ふふんとエミリィは鼻をならしてみせる。

内心で微笑を浮かべれば、エミリィの楚々とした美貌にもまた笑顔の花が咲く。溌溂としたエミリィの声音が響いた。

「今から手痛い反撃を与えてやろうと思うのです。数には数です…そして活路は、空にありです」

途中で言葉を切ると、そっとエミリィは右手を振り上げた。白く滑らかな指先が中天を指した時、茜空に光点が一つ、二つと浮かび上がった。

「さぁ、カモン、かじできないさんズ!」

歌うようにエミリィが声音を弾ませれば、さび色の空に、溢れんばかりの光点が輝きだす。

わずかな沈黙が流れ、ついでアンドレイが思案顔で一度、目を瞬かせた。

「あちらは、一体…?」

半機人の青年、アンドレイが訝しげに空を仰ぐのが見えた。

エミリィは、自信のほどを示すように再び熱気交じりに鼻息を零す。

「敵が地上から攻めるならこちらは敵の攻撃の届かない空から爆撃を加えてしまえばよいのです...! そして敵への爆撃は空を行く無数の鮫魔術師が担当しましょう。ところで…アンドレイさんは鮫魔術をご存じで?」

気づけば、語気は仄かに熱を帯びていた。

鮫魔術について語りだせば、自然、気持ちが高まるのも当然というものだ。

思えば、エミリィは、英国でのデウスエクスとの戦いにおいて、幾度も鮫魔術を披露してきた。

となればそろそろ鮫魔術の偉大さに感銘を受けた人物が現れたとて、なんら不思議はない。

いわんや、鮫魔術ひいては鮫ちゃんの流行の機運は英国にて高まりつつあるとエミリィは見る。この戦場にも鮫好きが一人や二人いても、おかしな事はない。

エミリィは、期待と熱望の眼差しでもってアンドレイをしばし見つめていた。

しかし――。

「いや…、存じ上げていないな。魔術には疎くてね」

アンドレイが静かに首を左右させるのが見えた。

たまらずエミリィは、嘆息がちに吐息を零す。切れ長の目じりが、憂鬱げに下方へと斜を描いた。

鮫ちゃんについては、どうやら、さらなる布教が必要なのだろう。最も、それなら問題ない――。今、まさに茜空に数多現れた、無数の光点の一つ一つは、エミリィ自身となんら変わらぬ鮫魔術の素養を有した鮫魔術師たちなのだから。

「そうですか...。それは残念です。ですけれど、それならばアンドレイさんには特等席で鮫魔術をご覧いただければと思いますよ?」

言いながらエミリィは人差し指を、指揮棒の様に優雅に振りまわす。

しなやかな指先が空気をなぞれば、音もなく虚空にスクリーンが一幕、投影された。

エミリィは続ける。

「まずは、上空より鮫魔術でもって敵の大軍へと雨あられと魔術の応酬を加え、戦場を混沌へと陥れます…。もちろん、作戦はこれだけに終始しません」

空中に映し出されたスクリーンに指先を這わせれば、スクリーン上で数多の信号が飛び交い、画面を色彩鮮やかに潤色していった。

信号の行き来を目で追いながら、エミリィはアンドレイへと続ける。

「敵軍は被害を受けながらも、大軍を秩序だって動かしてくると思います。見た目では判断できませんが、各群体の中に指揮官の様なものが存在するのでしょう。私はこちらのモニターでハッキングした敵の通信上状況をモニタリングして敵の指揮官をあぶりだします。そこで、アンドレイさんには、私が見つけ出した敵指揮官を狙撃で即座に撃ち抜いてもらいたいんです...。鮮やかな鮫魔術とスナイピングで敵軍を混乱の渦に落としてやりましょう?」

ふふんとエミリィは鼻を鳴らした。

上空を見上げれば、幾条もの光が容赦なく地上へと降り注いでいくのが見えた。

光の一条、一条が鮫魔術の光なのだ。銀色の光は鮫達が有した、美麗たる鱗の反映なのだ。銀の砂をまき散らしながら茜空を滑空していく無数の光芒にエミリィは、勇壮たる鮫の姿を見るのだった。

自分でも鼓動の高鳴りがわかった。

流麗たる鮫達の遊泳が今、茜空を彩っているのだ。

エミリィはしばしの間、空を彩る銀の閃光を放心したように眺めていたが、しかし、男の声によってすぐに現実へと引き戻される。

「了解だ…。それでは、私は狙撃位置につこう。それにしても敵方の情報端末を瞬時に解析し、膨大な情報を処理する手腕、大したものだ。適宜、指示出しはお任せする―。狙いは寸分たがわず、私が撃ち抜こう」

茜空を熱狂交じりに眺めるエミリィをよそに、アンドレイは言葉短く、エミリィに返答するだけだった。

彼は感嘆交じりにエミリィへと目礼すると、丘の突端に臨み、うつぶせの格好で、巨大なスナイパーライフルを眼下へと向けて構えるのだった。

バーチャルキャラクターの鮫魔術師のエミリィへにとっては電子戦とは十八番であった。敵の通信を傍受するなど容易いことであった。

むしろ、アンドレイには鮫魔術にこそ感銘を覚えて貰いたかったのだが、彼は無風流なのか鮫にはあまり興味を示していないようだった。

鮫に対するアンドレイの淡白な態度にやや遺憾の念を抱かないでもなかったが、しかし、鮫魔術の素晴らしさに関しては、後に彼に説いて聞かせれば良いだろう。

まずは、現状を打開して…全員で生き残るのが先決だ。

計百五十を上回る光の矢が、地上に群がる黒点を次々に貫いていくのが見えた。

光が地表を穿つたびに地上からは、白煙や砂埃が濛々と舞い上がり、それらは渦まきながら濁った白雲となって低空を這うように進み、地上に濃い影を落とした。

天上より降り注ぐ鮫魔術が鉄のイナゴを続々と破壊していく。

しかし地を這う巨大な鉄のイナゴは屍と化した味方などには一切の俊巡や憐憫を示すことなく、鉄屑と化したイナゴの死骸を踏み越えながら、遮二無二に丘陵地帯へと押し寄せるばかりであった。

白く立ち込めた硝煙の帷帳が、大挙して大地を這い進むイナゴの一群により引き裂かれた。

漂う白煙の中から、鉄のイナゴがその無機質な鋼鉄の体躯をそびやかせながら姿を現したのである。

肉眼的に伺われた個々の機体の造形には違いの様なものは認められなかった。

だが、肉眼には同一に見える敵影であったが、モニター上に映し出された個々の機体が発する信号量には明らかな差異がある。

モニター上に映るは現実の影絵である。影絵を的確に読影するすることさえできれば、目に見えぬ真実が導き出される。そしてそれらをたどれば、影絵はぴたりと現実と結びつくことをエミリーは知悉していた。

色とりどりの信号の奔流が、一点へと向かい集簇していくのがわかった。

信号の中心点に位置する黒点へと、多数の信号がぶつかれば、黒点は押し寄せる情報の濁流を順々に飲みんでいく。中心点が白と黒の二色に明滅するのがわかった。

送信された情報信号はたちどころに中央の黒点により処理され、一瞬、明滅する黒点を除き、モニター上が白一色に染まった。

情報信号は続々と処理されてゆき、点滅を繰り返していた中心点が再び黒色に色を変じるのが見えた。

モニターが白一色に染まったのも束の間、受信波をすべて処理し終えた黒点は再び明滅を始めると、今度は一転、色鮮やかな大量の情報信号を、四囲へと向かい放射状に拡散させていくのだった。

ふたたび、モニター上が色彩を帯びていくのがわかった。

間違いない。

モニター上で信号の送受信を一手に担う黒点に一致して、敵指揮官は所在するのだ。モニターを現実に投影すれば自然、敵指揮官の居場所は浮き彫りになる。

「アンドレイさん…、水平面方向二時の方向です。二列目、左から三番目が敵指揮官です」

エミリィは断言する。

して、エミリィに対しるアンドレイの返答は青白い一陣の閃光によってなされた。

丘上から、紫色の閃光が長い尾を曳きながら空を走り抜けていく。

紫色の光は、鋭い棘を四方へとギラギラと伸ばしながら、エミリィの指定した一体の鉄のイナゴを飲み込むと、勢いそのまま彼方へと過ぎ去っていった。

青い光の中にもみくちゃに攪拌されながら、鉄のイナゴは瞬く間に鉄屑へと姿を変えていく。そうして、鉄屑が微細な芥となって茜空へと霧散すれば、エミリィの目前のモニターは、著明な変化を伴いながら無数の彩色でもって再び塗りたくられていくのだった。

それまで一点へと集まっていた色彩鮮やかな無数の送信波が突如、行き場を失い、画面一杯へとあふれ出し、無秩序な迷走を開始するのが見えた。

充溢していく送信波によって、モニター画面が統一性の無い、混沌とした色調でもって塗りたくられていく。

そして、モニターの混沌ぶりはそっくりそのまま現実の混乱ぶりをも教唆する。

鉄のイナゴの群体の中で、突如、後方へと踵を返すものが現れた。

一機、二機と隊列を乱すものが現れたのだ。呆けた様に空を仰ぐ者の姿が現れ、遂には左右へと無意味な水平移動を繰り返す者さえも現れる始末である。

結果、ひしめき合う鉄のイナゴ達は互いに押し合いへし合いをはじめ、互いが互いをもみくちゃにしながら激しくぶつかり合った。必然、衝突の末、地の上に無様に転倒するイナゴが続出する。

イナゴの一群は、ここに完全に統率性を失い、混乱状態へと陥っていたのだ。

そして、茜空に白点の連なりとなって居並ぶ並行世界よりの来訪者たちは、敵の混乱を見逃すほどに悠長ではなかった。

上空より鮫魔術がイナゴの群体を襲う。

数多の鮫が茜空を滑り降り、そして鋭い刃で混乱状態のイナゴ達を鋭い牙で貪ってゆくのが見えた。

無数の白銀の鮫達がイナゴの群れへと鋭い牙を突き立て、そしていずこかへと過ぎ去っていけば、草の大地には鋭い歯型を刻まれた、無残な残骸がうっそうと小山を築くのだった。

敵の群体を一つ、葬り去った。

しかし、まだまだ敵の行軍は止むことは無かった。

今もなお、鉄のイナゴ達はいくつもの群体を形成しながら、五月雨式に丘陵地帯へと向かい突撃を続けている。

「続いて、アンドレイさん――。水平面方向、十字の方向へ。敵三列目の右から二番目を」

エミリィが声を張る。

山野にエミリィの声音が響き渡る。残響が消失するよりも早く、武骨な狙撃銃が紫色の火を噴いた。

放たれた紫色のレーザーは、音もなく空を駆けてゆきながら、三時の方向から近づくイナゴの群体の敵指揮官を寸分たがわずに飲み込むと、蠢く影を瞬く間に灰燼へと帰すのだった。

指揮官が戦場の露と消えれば、あとは脆いものだった。残存したイナゴ達は狂乱したかの様に各々が、てんでばらばら行動をはじめ、群体は瞬く間に恐慌の渦へと飲み込まれていく。

そうして、混乱を極める敵群体のもとへと、百を五十ほど上回る大量の鮫たちが容赦なく、押し寄せ、イナゴ達を容赦なく殲滅していくのだった。

「十二時の方向、一列目中央の敵機を」

エミリィが声を弾ませれば、再び紫色の閃光が空を駆け抜けていった。

「次は側方からです! 三時の方向…。交尾の一機を狙ってください」

青紫色のレーザーの揺らめきが次なる個体を再び、撃ち抜いた。

エミリィの号令一下、アンドレイは敵指揮官を一機、また一機と撃ち抜いていく。正確な射撃と共に、撃ち抜かれた敵影が大地へと崩れ落ちれば、たちどころに鉄のイナゴの一群に混乱が巻き起こる。

混乱は恐慌へと変わり、ついで、敵部隊は壊走の憂き目を見る。

戦場の至る所で、鉄のイナゴが蜘蛛の子を散らすようにして四散するのが見えた。

そうして逃げ惑う鉄のイナゴ達は、上空より襲い来る鮫達によって容赦なく切り裂かれていく。

鋭い鮫の牙が空に煌めくたびに鉄のイナゴは次々にその身を食いちぎられ、草の大地へと倒れ伏していくのだった。

ここにそれまで息巻いて進撃を続けていた敵の軍団がぴたりと静止した。

打ち寄せる波はついぞ完全に平原にて動きを止めたのである。

敵は、自らの通信状況が第三者へと漏洩していることを悟ったのか、スナイパーライフルの射程ぎりぎりで歩を止めると、つぎはぎだらけになった陣形を再編成を始めた。

黒い点が山野で蠢いたかと思えば、黒点が移動を開始する。

左右と長く敷かれた陣形は折りたたまれ、今度は一転、縦深方向に密な縦深陣を黒点は形成していくのだった。

束の間、両軍の間に硬直が生じた。

不気味な静寂が再び戦場へと得も言われぬ圧迫感と共に丘の上へとのしかかってくる。

とはいえ、明朗快活としたエミリィには、重苦しい沈黙などどこ吹く風である。ユーベルコードの効果は失われ、異世界より訪れたエミリィの分身たちは本来の世界へと続々と帰還を果たしていった。

だが、エミリィ自身、まだ余力は残っていたし、未だ、アンドレイには鮫魔術ひいては愛らしい鮫ちゃん達の魅力を伝えきれてなかった。

再びの衝突に備え、エミリィは鮫魔術を練る。アンドレイに鮫魔術を披露するには、今の状況は絶好の状況と言えた。

風が吹き、木々が震えた。

ついで山野に響いたのは、イナゴの大群の行進が齎した耳障りな雑音だった。

当初の半数ほどにまで数を減らした鉄のイナゴの大群とアンドレイ軍の彼我は、間近まで詰められていた。

そうして、ついぞ、丘陵地帯が鉄のイナゴの腹部に搭載された機銃の射程内に収められた時、機銃は一斉に火を噴いたのだ。

機銃の斉射による弾奏が、戦いの終焉を告げる鐘の音色となって山野を激しく揺さぶる。

大成功

🔵🔵🔵

暗都・魎夜

暗都・魎夜

【心情】

改めてデウスエクスの侵略にかける情熱には感心するぜ

あんだけ戦ってなお、こんだけの戦力を出す余裕があるんだものな

【決戦配備】スナイパー

そんな勝ち馬を捨てて地球人についたレプリカントってのは大したもんだ

死なせるわけには行かねえ

【戦闘】

極めて高い射撃能力を持ったロボ

それがこの数で押してくるわけだ

シンプルだけど、確実な戦い方だよな

まあ、俺にしてみれば不利なくらいがちょうどいいし、たくさんいる敵を倒すのはむしろ得意だ

「火炎耐性」で自身のみを守りつつ、DIVIDEの前に立って「かばう」

プラズマ弾の攻撃を吸収して、「全力魔法」のUCを発動する

「師匠が言ってたぜ、"退路は前にしかない"ってな」

連なる丘陵が、西日によって暗赤色に染め出されている。

緩やかに傾斜する丘の元、茜空へと丈高く背を伸ばした管制塔がさび色の夕日を受けて、地上に濃い影を落としていた。

丘の斜面に臨んで垂直に伸びた防壁の連なりは、漆喰を彷彿とさせる黒褐色の胸壁を夕空にそびやかせながら、管制塔と管制塔との間を縫うようにして、ぐるりと丘を囲んでいた。

丘陵の山頂は、一応は最低限の防衛陣地としての体裁を繕っていたといえるだろう。

丘の頂上は、全周性に張り巡らされた防壁によって陣地全体を覆われていたし、さらにそこには、敵の攻勢に対する反抗の矛たるアンドレイ率いる防衛部隊が多数控えている。

人型決戦兵器などの高度な戦術兵器はアンドレイ達の様な独立部隊に随伴しようはずもなかったが、それでもなお、火器の類は必要数備えられていたし、それらを扱う勇士たちも一人一人が歴戦の猛者と言えるほどの実力を備えていた。

丘陵に臨み張り巡らされた防壁には、幾つもの銃眼がめぐらされており、そこからは重砲が眼下の睨み据えるようにして砲身を伸ばしていた。

防衛陣地としてはやや心もとないものの、数に数倍するほどの敵が攻め寄せようとも防衛陣地はびくともしないだろう。

だが、果たして彼我の兵力が数倍どころではなく、数十倍ほどかけ離れたものであった場合、結果は如何ようとなろうか。

いかに歴戦の兵士たちが数多存在する陣地と言えども、雲霞の如き大軍で攻め寄せる敵兵を支えることは叶わぬだろう。兵が精強であり、指揮官の統率力に優れていようとも、彼我の兵力があまりにも隔絶していれば、用兵術の妙や兵の精強さとといったものが戦況に介在する余地は最早、存在はしないのだ。

そして、アンドレイらの布陣する丘陵地帯は今、数多押し寄せるデウスエクスの大群によって洗い流されようとしていた。

斜陽は今や山際に完全に身を沈め、茜空には夕暮れ時の朱色に交じり、暮夜の鉛色が滲みだしていた。

今、空は朱色と黒色の二色の混淆の元、宵闇の訪れに備え、夜化粧を整えつつあった。

暮逝く空が見守る中、今、丘陵地帯と目と鼻の先では、数多の機械兵が巨大な森となって縦長に群がっていた。

すでに猟兵たちの度重なる攻撃により、敵軍は五千を下回るほどに数を減らしていた。

当初、敵軍が万余を超えていたことを鑑みれば、敵軍の半数は戦場の露と消えたという事であり、山村を守らんと集ったもの達の健闘ぶりが敵の甚大な損害率から伺われた。

敵は半数を失った。

だがそれでもなお、未だ五千を超える大兵力でもってデウスエクスらの大軍は丘陵地帯の前面で蠢動を続けているのだった。そこにあるは、GLMストーク、歪な機械仕掛けのイナゴの大群であった。

GLMストークの大群は、今や重厚な短い戦列を縦に幾列も敷き、長蛇の列となって、山野に居並んでいた。

そして長蛇の列の先頭部隊が、アンドレイらが布陣する丘陵地帯を己が武器の射程に収めるほどの近距離にまで肉薄したのである。

GLMストーク、巨大な二本の足と、箱形の胴部よりのみ体躯を構成した歪な機械兵は、幾つかの小集団を形成しながら碁盤の目状に平原に広がり、それぞれが搭載した火器でもって丘上へと狙いを定めたのだ。

数百にも及ぶ銃口が、今、丘の上を激しく睨んでいた。

猟兵たちによる結果術をはじめ、丘上の陣地は最低限の防護壁により守られていたが、敵軍の大攻勢を前にした時、防壁群が、直ちに瓦解していくであろうことは誰の目にも明らかだった。

だが、冷酷の象徴たる銃口は防衛部隊へと一切の慈悲を施すは無かった。

機械仕掛けのイナゴの腹部より突き出た機銃が、一斉に震えだし、箱形の胴部より山頂へと向かい顔をのぞかせた大型の砲門が砲口に紫色の光を滲ませた。

紫色の光は光量を増し、腹部の機銃は唸りを上げる。

激しい轟音が山野を鳴らしたかと思えば、デウスエクスらに搭載された数多の砲撃が山頂の防衛陣地へと向けて一斉に火を噴いた。

機銃より放たれた数多の銃弾は、一塊となって、まるで黒い敷物を広げるように空を駆けのぼっていく。

黒い敷物がぬるりと伸び、そうして、胸壁群へと襲い掛かれば、激しい炸裂音が轟いた。ガラスが割れるような甲高い粉砕音と共に、防壁群が紙細工の様に崩れ落ちていくのが見えた。

空を駆ける紫色の光線は、GLMストークに搭載されたプラズマキャノンの光だった。

幾条もの紫色の閃光が、機銃の斉射に続き、丘上へと駆け上っていく。

銃弾の嵐と無数の閃光との二重奏によって、丘上が淀んだ黒色と、眩い紫色で染め出された。今、すべてが光の中に飲み込まれ焼き払われたかに見えた。

しかし――。

ふと丘上の防衛陣地で、紫色と黒色に混ざり、淡い紅色が揺らめいた。

それは遠目には紅色に揺らめく炎柱と見えただろう。見る者によっては、斜陽の反映とも映ったかもしれない。

いずれにしても、赤々と輝くなにかが、丘の頂上へと濁流となって押し寄せるプラズマ弾や銃弾の前へと影を伸ばし、防衛陣地を守るような格好で立ちはだかったのである。

紅色の焔がそこに揺らめいていた。

焔が絹の様な炎の大腕を周囲へと伸ばせば、炎に煽られて、銃弾は溶けだし、迸る閃光は炎の中へと溶け出し霧散した。

数多押し寄せる紫色の閃光も、黒い敷物となって雨あられと飛翔する銃弾もそれらすべては、紅色の微光によって無力化され、丘上を貫通すること叶わず、虚しく周囲へと飛散してゆくのだった。

平原にてけたたましく音を上げていた機銃は徐々に鳴りを潜めてゆき、ついで、紫色の光芒もまた光量を落としていく。

銃声が鳴り止み、山野より紫色の光が絶えれば、再び静寂が山野へと木霊する。

デウスエクスによる射撃が完全に止めば、丘の頂上を覆った焔の盾もまた、赤い火の粉を周囲に爆ぜながら、大気の中へと霧の様に溶け込んでいくのだった。

焔の大盾の残滓が、紅色の粉雪となって山頂へと降り注ぐ中、一人の男がアンドレイらが待ち構える防衛陣地へと舞い降りた。

落下に伴い、鮮やかな朱色に染まった短髪が、勇ましげに風にたなびいていた。意志力の強い紅玉の瞳が力強く揺らめいていた。

そこにあるは、手練れの猟兵たる暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)その人の姿であった。

そう魎夜は、己が展開する防御魔術によって丘陵地帯に布陣する友軍を敵軍の斉射から守って見せたのだった。

朱色の幻燈の輝きの中、魎夜は丘の上に降り立つと、眼下に居並ぶ、デウスエクスの大群を一瞥した。

平原に蠢く数多の敵軍を一望した時、たまらず魎夜の口元を感嘆とも嘆息ともつかぬ、ため息がこぼれた。

これまで、魎夜は英国をはじめ、DIVIDE世界において、数多くのデウスエクスと干戈を交え、多くの敵を屠ってきたつもりだった。

だが、それでもなお、いくら敵を屠ろうとも、デウスエクスは地球侵略のために湯水のごとく兵を投入する。

改めてデウスエクスの侵略にかける情熱というものに辟易とせざるを得ない。

彼らは多くの戦場で敗退してもなお、一戦場に万余の戦力を送り出す余力を有しているのだ。

なるほど、デウスエクスの脅威というものが魎夜にも再認識された気がした。

感嘆気味に小さくを鼻を鳴らしながら、次いで魎夜は、肩越しに後方へと視線を送った。

暮色の空のもと、魎夜の視界には、勇士たちの勇壮たる面差しがくっきりと浮かび上がってみえた。

勇士の中にはもちろんだが、予知の中にあったアンドレイなる青年の姿も見受けられた。魎夜はまじまじとこのレプリカントの青年を見つめながら、再び黙考する。

猟兵の存在が無ければ、地球侵略におけるデウスエクス側の優勢は今もなお続いていただろう。

しかし、この場に一堂に会した者たちは、優勢にあったデウスエクスを裏切り、勝ち馬を捨ててまで、地球人に味方することを決めたのだ。

数多の戦場を潜り抜けてきた魎夜だからこそ分かる。

氷の様に表情筋一つ動かすことの無い、アンドレイなる青年は、その冷静なる仮面の下で高潔なる意思の炎を燻ぶらせているのだ。

青年を眺めるにつけ、自然、魎夜の口元は綻んだ。

微笑を浮かべながら、魎夜はアンドレイへと目配せする。

「俺の師匠の言葉だが、"退路は前にしかない"ってものがあってな。だから、俺が敵軍へと突っ込む。なんで、援護は頼むぜ」

微笑がちに言い放ち、魎夜は再び前方へと視線を戻す。

背中越しに熱いまなざしを感じた。

姿は見えずともアンドレイらが力強くうなづき、持ち場につくのが背中越しに気配から伺われた。

彼らを死なせるわけにはいかないと思った。共に生き、そして後背の村々を守りたいとも思った。

アンドレイらの熱情のまなざしにあてられてか、自然と心が昂った。

気づけば、魎夜は丘の上を進み、その突端にて立っていた。魎夜が悠然と眼下を見下ろせば、火力の一斉照射を無力化されたことに業を煮やしてか、蠢くデウスエクスの大群が再びの攻勢に備えて、一斉にプラズマ砲の砲門を開き、鋭い銃口でもって丘陵地帯を睨み上げるのが見えた。

敵は、極めて高い射撃能力を持った精密兵器である。それが雲霞となって押してくるわけだ

数に頼って高性能な兵器が一心不乱に攻め寄せる。シンプルだが、殲滅戦における確実な戦法と言えるだろう。

最も――。

魎夜は人差し指を持ち上げ、眼下に群がる敵の大軍へと向けると、まるで挑発するように二度三度と指先を屈曲させた。

魎夜の挑発に乗った故か、それとも、予定調和ゆえの狙撃であったのか、詳しいところは魎夜には分からなかったが、魎夜の挙止を窺っていたGLMストークの大群のもと、胴部から突き出たプラズマ砲が、青紫色の光芒を吐き出すのが見えた。

どうやら敵はプラズマ砲による第二射を試みんとしているようだった。

明らかなる攻勢を前にして、魎夜の後方よりアンドレイらの狙撃部隊が、地上の敵へと向かい銃火を加えるのがわかった。

しかし、魎夜はあえて右手を振り上げると、アンドレイらの射撃を制止する。

むしろ、敵軍のプラズマ砲による斉射とは魎夜にとっては願ったり叶ったりの状況の到来を意味するものであったからだ。

そう、この状況をこそ、魎夜は待ち望んでいたのだ。

自らのユーベルコード『レッドダイナマイト』を顕現させるためには必然、敵よりの火器による攻撃を必要としたからだ。

魎夜の十八番の一つである、ユーベルコード『レッドダイナマイト』とは戦場にあふれる熱量を吸収することでその威力を増していくというやや風変わりな術技であった。

この技は非常に強力な技である反面、十全の威力を発揮するには、膨大な熱量を原動力として必要としたのだ。

幸運なことに、レッドダイナマイトの本領発揮に必要な、熱量を担保するに十分な火砲は、今、魎夜の眼下で紫色の光芒となって数多揺らめいている。

すでに敵軍団によるプラズマ砲の第一射をいなすことで、ユーベルコード発動に必要な熱量は役半分ほど満たされた。残り半分を満たす熱量の高まりは、今、眼下にて唸りを上げている。

魎夜が指先に再び魔力を籠めれば、魎夜を中心にして紅色の魔力障壁が広がっていく。

意識を集中させるごとに当初、靄の様に漂うだけだった、火炎の魔力で編まれた一層の防壁は、急速に密度を増してゆき、ついぞ堅牢無比たる紅色の大盾となって魎夜を中心に丘の頂上を包み込むのだった。

眼下で光芒が煌めくのが見えた。

GLMストークの腹部に積載された、プラズマキャノン砲より、数多の閃光が放出されたのである。

放たれたプラズマ砲は、雷撃にも似た紫色の光弾となって、空にジグザグに尾をひきながら猛烈な勢いで上空へと飛び上がると、四方八方から魎夜を飲み込んだ。

赤みを失いつつある暮時の空に、閃光が一条、また一条とたなびいたかと思えば、それらは瞬く間に空を走り抜け、魎夜を包む焔の大盾に、続々と突き刺さっていく。

雷光が魎夜を包む大盾の表面に鋭い紫色の牙を突き立て、大盾ごとに魎夜をかみ砕かんと、紅色の表面をじりじりと圧迫する。

雷光は、大盾の表面に綻びを穿たんと、牙の一撃に加え、時に激しく体動させ、またある時は獰猛たる尾を振り回しながら、幾度も幾度も大盾を横殴りに殴打した。

無数の雷光が激しく蠢きながら、魎夜の表面に張り付いた焔の大盾を引き剝がさんと、飽かず大盾を揺すった。

空気は激しく動揺し、一挙に密度を増していく。

轟音が鳴り響いたかと思えば消え、再び生じては霧散していく。

度重なる雷撃の刃が、幾度も空を紫色に染め、魎夜を飲み込んだ。

しかし――。

紫色の尾は、幾度も炎の大盾の表面を掠めたが、時に弾かれ、時にいなされ、結果、乾いた音を上げながら大気の中で砕け散るばかりであった。

幾条も空を駆けぬけていった数多の閃光は、魎夜を覆う大盾を貫通すること叶わず、結果、虚しく空気へと霧散していくだけであった。

肌先で、空気がひくひくと収斂するのがわかった。雷光の余韻により肌先が熱を帯びているのも知覚できた。

――だが、それだけだった。

プラズマ砲が魎夜へと致命傷を齎すことはついぞ無かったのだ。

むしろ魎夜を掠めた無数の雷撃は、今や、魎夜を中心にして生じた新たなる日輪を構成する膨大な熱量の一部へと昇華したのである。

「全力で行くぜ――!」

言いながら右手を振り上げれば、奔騰する奇跡の力は燎原の火の如く、魎夜の全身を駆け巡り指先へと収束してゆく。

魎夜の指先で、紅玉色の燈火が綿花の様に広がった。

魎夜は勢いよく大地を蹴りぬくと、眼下に群がるGLMストークの集団目がけ、空を滑り落ちていった。

鋭角な軌道を描きながら魎夜が地上へと突き進む。

魎夜が地上へと、近づくにつれ、指先に灯った焔は、一挙に膨れ上がり、魎夜を包み込んでも尚、火勢を増してゆきながらついぞ、第二の日輪となって空一杯に広がってゆく。

夕映えの絶えた青みがかった暮空に突如、新たなる太陽が顔を覗かせた。

第二の太陽は轟轟と燃え盛りながら、地表に近づくにますます体積を増してゆき、ついぞ、その巨体でもって地上を飲み込むのだった。

太陽が炎の大腕でもって、黒点となって蠢くGLMストークの大群を薙ぎ払い、炎柱で包んだ。ありとあらゆるものが燃え盛る炎の中に沈み込み、業火の中で白く身を縮ませていった。

数十体単位で群がるGLMストークの群体は、一つの炎柱によってまとめて一挙に焼き払われた。

至る所で上がる爆炎と、火炎の柱が続々と、GLMストークの群体を飲み込んでいくと。数十を超える群体が炎に飲み込まれてゆけば、最早、機械仕掛けのイナゴは塵も残さずに、魎夜が生み出した太陽の予熱によって焼灼されていくのだった。

結果、千を超える機械仕掛けのイナゴの大群が、瞬く間に灰と化す。

巨大な炎の球体は、千を超える敵デウスエクスの焼灼により、ようやく溜飲を下げた様で、ようやく火勢を落としていくのだった。

激しく燃え盛る炎は瞬く間に消褪してゆき、地上には、しっとりとした夜の帳が降ろされた。

そうして、消え果てた太陽の元、荒野と化した戦場に魎夜が忽然と姿を現したのである。

丘陵附近に布陣した敵軍団は最早、黒い灰となって夜空に漂うばかりであった。

今や、魎夜と丘の頂上で布陣するアンドレイら防衛部隊、金粉となって周囲へとあふれ出した火の粉だけが丘陵附近には残っただけだった。

とはいえ、魎夜にとっての戦いはまだ始まったばかりであった。

薄闇の奥を凝視すれば、未だ遠景にて蠢く無数の敵が伺われたからだ。魎夜の攻勢により、敵の前衛部隊は壊滅するに至り、敵の総数は四千をわずかに下回った。

だがそれでもなお、敵軍は未だに余力を残したままだ。

事実、魎夜の遠景では、機械仕掛けのイナゴの大群が、不気味な黒い葬列となって、縦長に幾重もの陣を敷きながら蠢くのが伺われた。

間もなく敵軍は残余の部隊でもって丘陵地帯を再び強襲するだろう。

となれば、まだ気を抜くことはできないのだ。

口笛交じりに、敵軍を見やりながら魎夜は再び拳を前方へと突き出した。

最も、敵に怯むる事や、絶望することなど魎夜にはありえはしなかったが。

「さぁ、いくぜ――」

ふぅと魎夜は、吐息を吐きだした。退路は前にしかないとの師の教えを苦笑交じりに反芻しながら、鋭い視線でもって薄闇の中で蠢く敵部隊を睨み据えた。

「イグニッション...!」

次いで、勢いよく言い放つと同時に魎夜は、大地を勢いよく蹴り上げた。

――今、ここに赤い稲妻が、再び戦場へと放たれた。

そして、ここに戦いは終幕へと向かい、一挙に加速していくのであった。

大成功

🔵🔵🔵

ハル・エーヴィヒカイト

ハル・エーヴィヒカイト

アドリブ連携○

▼心情

私もこういった村落の出身でね、くだらない復活の儀式のために犠牲にさせるわけには行かない

戦いは数がものをいうことが多い。だが、単なる物量の差ならば覆せなくて何が猟兵か

▼ポジション

Sn

▼戦闘

戦場に舞い降りると同時にUCを発動

無数の刀剣を内包した領域を戦場に展開する[結界術]

UCの効果で今この戦場にある私が武器と認識するもの

即ち破壊した敵機の残骸や武装も全て我が支配下だ

まずは[念動力]で操作した刀剣を[乱れ撃ち]する[範囲攻撃]で敵機集団を蹂躙

アンドレイにもきっちり敵機のコア部分だけを撃ち抜いてもらい、出来るだけダメージが少ない状態で支配下に置く

支配下に置いた敵機や武装はそのまま相手の攻撃を防ぐ盾とし相手を砕く弾丸とする

数の差は覆った。殲滅の時間だ

相手が放つプラズマ弾は[心眼]でそのタイミングを[見切り]、相手の近くで着弾するように操作した敵機をぶつける事で相手陣営に超高熱状態を付与、

範囲内に侵入しないように遠距離から残敵を打倒していこう

青みがかった空に、淡い光が浮かんで見えた。

今や夕映えの光は完全に絶え、暮夜の訪れを告げる宵空は、凍り付いたような表情でもって冷ややかな眼差しを地上へと向けていた。

黒く透き通った水面には、一つ、二つと明滅する、柔らかな星明りが浮かんで見えた。

風が吹いた。ざらりとした風が平野を駆けぬていったのである。

木々を渡る夜風が、林立する木々の梢を揺らしながら、ナイフで刺す様な鋭い冷気でもって、ハル・エーヴィヒカイト(閃花の剣聖・f40781)の頬を撫でつけていた。

薄闇の抱擁が、今、山野を静かに包んでいる。

丘の頂上に立ちながら、ハルは眼下を一望する。

薄闇の平原にて蠢く無数の影があった。

数多の黒点だ。

薄闇の中で、まるで甲虫類を彷彿とさせる不気味な機械仕掛けのイナゴの様な物体が巨大な両足でもって大地を踏みしめているのが見えた。

彼らは、互いにへし合い押し合いをしながら、一条の絨毯となって緑の大地に覆いをかぶせ、丘陵地帯へと向かい、じわじわと影を伸ばし迫る。

イナゴの一体、一体は箱形の胴部より、円筒状の槍のようなものを伸ばしていた。その筒状の塊が火を噴くたびに、暗紫色の光弾が夜空を駆け上がっていく。

機械仕掛けのイナゴ、GLMストークに搭載されたプラズマキャノンだ。

プラズマキャノンは、暗紫色の微光を周囲にまき散らしながら、一斉に丘の頂上の防衛陣地へとなだれ込む。砲撃が大地を描き、砂埃を巻き上げる中、ハルは最小限の動きで閃光の一撃、一撃を見極めながら、丘の周囲に張り巡らされた結果術による防壁を活性化し、敵の砲撃を相殺していく。

薄紫色の閃光が弾け飛び、濛々と立ち込めた砂塵のカーテンが取り払われ、視界が開かれた。視野の確保された山頂より、無数の火砲が、眼下に群がるイナゴら目掛けて一斉に火を噴いた。

結果、薄闇の中に身を沈めた山野が砲火により赤と紫色の二色に染まる。

レーザ砲と機銃とがイナゴの群れへと次々に突き刺さり、大地へと鉄の残骸が数多、横たわった。

至る所で火の手があがり、火柱が炎の舌でもって夜空を焼き払う。

もちろん、イナゴの大群らも反撃で応じる。

双方より放たれる紫色の閃光が、大地を抉り、礫や砂片を巻き上げた。

機械仕掛けのイナゴが続々と大地へと崩れ落ちていくのが見えた。鉄片が白銀の揺らめきで夜空に四散し、それらは大地の上へと堆く積み重なって、鉄の残骸を山と築いていくのだった。

今、戦線は完全に膠着状態にある。

そう、猟兵たちのここまでの奮戦がついに両者の勢力に均衡を齎したのである。

当初、敵GLMストークは地平線の彼方まで広がり、山野を埋め尽くすほどの勢いで丘陵地帯めがけて行軍を開始した。

彼らは、傲岸不遜たる軍靴の響きでもって大地を揺らし、無人の野を行くように山野を蚕食していった。

だが――、この場に集った者たちの奮戦により倨傲たる侵略者達は大きく戦力を削がれ、今や彼らは辛うじて維持された縦長の密集陣のもと、最後の大攻勢に打って出たのである。

当初、万を超えた敵軍は、三千強まで目減りしており、統率もままならない程であった。とはいえ彼我の勢力には十倍以上の隔たりがある。

しかし、この兵力差を覆す存在が、防衛部隊には味方し続けていたのだった、

ハルが丘の上から前方へと目を遣れば、巨大な人影が視界にありありと浮かび上がって見えた。女性のなだらかな姿態を思わせる巨人の姿がそこにあった。

女皇帝を思わせる巨人は、紅玉色の微光でもって薄闇を淡く照らし出しながら、群がる機械仕掛けのイナゴを切り払い、敵の行軍を堰き止めていた。

山野の一角では雷光が瞬いていた。地上より起こり、鋭い槍の一撃となって続々とイナゴの群れを貫いていく稲妻の起点には一人の少女の姿があった。蜂蜜色の挑発を振り回しながら、少女が戦場を欠けるたびにイナゴの大群が周囲へと四散していった。

闇よりも尚も深い漆黒の旋風が、左右からイナゴの一団へと襲い掛かるのが見えた、旋風の通過と共にイナゴの群れは引き裂かれ、次々に大地へと崩れ落ちていく。過ぎ去っていく旋風の中に、ハルは、旋風の中に二頭の獣の姿を確かに垣間見る。

丘陵地帯からは、アンドレイらが放つレーザーライフルの火砲に混ざって、銀白の光芒が空を暴虐の牙で切り裂いた。銀色の光は、まるで鮫の様な形を取りながら、イナゴの一団へと上空から襲いかかると彼らを貪り食らい、その残骸を地上にまき散らしていく。ハルが肩越しに後方を振り返れば、給仕服に身を包んだ少女と目があった。櫛比の様に額を覆いつくした色素の薄い銀の前髪の下で、楚々とした翡翠の瞳が柔和に見開かれている。

再びハルは、眼下へと視線を戻す。

凝視して闇の一点を窺えば、赤い短髪を夜空に悠然とそびやかしながら、雄々しく大地を駆け抜けていく青年の姿が視界に浮かぶ。青年が敵陣を強襲するたびに至る所で爆炎がたなびき、轟音が響き渡った。

アンドレイらによる防衛部隊もまた、一糸乱れぬ統率のもとで敵軍に対しレーザーライフルの斉射を続けている。

この場に集ったもの達の中に、諦観するものなど存在はしなかったのだ。

今、この場に集ったもの達は、一丸となって敵軍の進行に抗している。

そして、ハルもまた彼と気概を同じくする。

ハルは、腰元の剣の鞘へと左手を添える。剣の鍔を左の親指で軽く弾き、剣の鯉口を切れば、わずかに顔を覗かせた刀身が、さめざめとした銀蒼色でもって薄闇の中で煌めいた。

歩を進めながらハルは丘の突端に立つ。

そこにはアンドレイの姿があった。

無数の銃火が飛び交う戦場のもと、アンドレイは兵の先頭に立ち、顔色一つ変えることなく、貴下の兵らに指示を下しつつも、自身もまた、スナイパーライフルでもって敵軍を次々と撃ち抜いていく。

なぜだろうか。

ハルは隣だつ青年にかつての師の面影を重ねずにはいられなかった。

イング…、ハルにとって教師であり、剣の師であり、兄の様だったあの男がなぜか、レプリカントの中に姿を現したのである。

イング、あの温厚ながらも気高い男は、デウスエクス襲来の折、里を守るために戦いに赴き、そして虚しくも戦場の露と消えた。

あの時の自分は逃げ惑うだけの子供にしか過ぎなった。

だが…。

今の自分はもはや泣きじゃくるだけの子供に非ず。

「アンドレイ…」

気づけば、口元を声がついた。

飛び交う銃火がつんざく様な騒音でもって周囲を揺さぶる中、ハルの声音は小鳥の囀りの如くか細いものであった。果たして、アンドレイに届いたかも定かではない。

事実、アンドレイなるレプリカントの青年は、その燃え立つような炎の瞳でもって敵軍を見据えたまま微動だすることなく、射撃を続けていた。

だが、彼に聞こえずとも何ら支障はない。

ハルは誰にでいうでもなく、自らに言い聞かせるように言の葉を重ねる。

「…くだらない復活の儀式のために犠牲になどさせるつもりはないぞ。村の事はもちろんだ。…あなたのこともだ」

ハルの故郷は、赤黒く爛れた焔によって焼き尽くされた。

黒煙が燻ぶり、おぼろげになった視界のもと焼け落ちた家屋の残骸と共に、数多の遺骸が大地にて黒く焼かれていた。

あの地獄絵図を再び、ここに再現させるつもりは無い。

そして惨劇を止めるだけの力をハルは有している。もはや、ここにあるは無力な少年ではないのだ。

ハル・エーヴィヒカイトは、異世界を戦い抜いた歴戦のツワモノとしての経験を有した、奇跡の力を行使する第六の猟兵なのだから。

敵の数は多い。

だが、ハル・エーヴィヒカイトは奇跡を齎す猟兵の一人である。彼我の兵力差はおおよそ数千。そう、数千程度だ。この程度の物量さを覆すことができず、何が猟兵かとも思う。

ハルは大地を踏みしめる。腰を落とし、抜刀の構えを取る。

ふぅと息を吸い、右足で勢いよく大地を蹴りぬいた。

両の足が丘上を離れ、ハルのしなやかな体躯が、放物線を描きながら中空に舞い上がる。徐々に高度をあげながら、ついぞハルの体は、最高点へ到達し、一転、落下軌道へと入る。

鋭い矢となり空を駆け下りるハルの元へと、無数の暗紫色の閃光が数多、押し寄せたのはその時だった。

むぅとわずかにハルは眉をひそめる。

抜刀でいなすべきか、結界術を展開し多少の被弾は覚悟のもと、敵の攻撃に耐えるか、はたまた、回避に専念することで敵の攻撃をやり過ごすか、ハルはたまゆら、逡巡したのである。

だが、ハルの備えは杞憂に終わる。そう、ハルの背より数多、迸った閃光がハルを守ったからだ。

突如、ハルより起こった無数の閃光が、勢いよく空を駆け抜けていき、GLMストークが放った光弾を側方より激しく叩きつけたのだ。

爛れた暗紫色の光弾と、光沢のある赤紫色の閃光とがハルの目前でぶつかり合って混交し、薄闇の中で、紡錘形の光花を咲かせた。

数多、押し寄せた暗紫色の閃光は、ハルの肌先三寸で、光の花となって、瞬く間に盛りを迎えると、雪の結晶の鮮やかさで砕け散るのだった。

ハルの周辺では、閃光が揺らめくたびに光の花が咲いては散っていった。

そう、GLMストークが放った光弾は、そのすべてがアンドレイによる狙撃によって無力化されたのだ。今や、ハルへと向かった数多の光弾は、撃ち抜かれ、糸くずの様な青紫色の微光となって空中に揺蕩うばかりである。

ハルは口元を綻ばせた。

文句なしの援護と言えるだろう。

急降下の後、ハルは大地へと降り立った。

アンドレイらの援護により、防御に力を振り分ける必要はなくなった。必然、蓄えた力のすべてを、攻勢のために転用することが可能となった。

着地ざま、大地を力強く踏みしめる。

全身に蓄えられた力を吐息と共に吐き出せば、吐く息と共に世界はそのありようを変じていく。

ハルによる結界が今、ここに顕現されたのである。

結界術により、虚空よりは一本、また一本と刀剣が顔を覗かせる。無数の刀剣はハルの後方にて整列を終えると、群がるイナゴの群れへと向け、その鋭い切っ先を一斉に差し向けるのだった。

丹田に意識を込めながらハルは、呼吸を深めていく。

周囲には機械仕掛けのイナゴの群れが三々五々で隊列を組んでいる。

彼らが背負ったプラズマキャノンはただの威嚇のための装飾ではない。ハルの直地に伴い、一瞬、無防備となったハルへと向かい、彼らは雨やあられと射撃を繰り出した。

しかし、今やハルにとっては世界は静止したにも等しかった。今や、閃光の一撃、一撃の軌道をハルは静止画をめくるようにして捉えることが出来たのだ。

閃光が瞬いたかと思えば、鋭い紫色の矢がハルの前方へと迫る。ハルを圧殺するように無数の光の矢が、まるで驟雨の様に横殴りにハルへと押し寄せたのだ。

しかし、ハルの心眼は、一見切れ間なく空を敷き詰めたかに見えた閃光と閃光の間に生まれた間隙を、具に見定めていた。

わずかに身を側方へと捩じれば、閃光は、ハルの側腹部のわずか上方をすべるようにして後方へと走り抜けていった。

左右に身を振りつつ前方へと足を踏み出せば、閃光は、最早ハルを掠めること叶わず、虚空を打ち抜き、左右へと霧散する。

時に、後方に展開した剣の乱舞で時に放たれた閃光を切り払う。

わずかに背を逸らせば、眉間を撃ち抜かんと迫る紫色の閃光が、彼方へと走り去っていった。

GLMストークによる一斉射撃は、そのすべてが空を切った。

そうして鮮烈な光の雨が過ぎ去れば、残るh、無傷で立つハルと言葉を失ったように立ちすくむばかりのイナゴの群れのみ。ここに、敵の群れに完全なる隙が生まれたのだ。

「境界形成――」

ハルがぽつりと呟けば、大気はまるで沸騰したかの様に粟立ち、熱っぽく震えだす。

遠巻きにハルを包囲する機械の軍団の中へとハルはさらに一歩を踏み出した。

わずかに腰を落とし、ついで剣の柄に指を一本、また一本と絡みつけていく。

「状況を開始する――」

両の眼で鋭くイナゴの群れを担見据えすえながら、言い放つ。

流れるような挙止で腰元の剣を抜刀すれば、氷の様に澄んだ刀身が、鞘を滑り抜け、虚空を一閃した。

剣の一閃を呼び水に、ハルの後方で宙を揺蕩うばかりだった無数の刀剣が、一斉に奮いだす。無数の剣が絢爛たる乱舞でもって空中で踊り狂い、ついで、イナゴの群れを一斉に強襲する。

銀閃を瞬いたかと思えば、機械仕掛けのイナゴのもとに剣が去来する。

刀剣は、イナゴの胴部を自らの剣戟の間合いに捉えるや、寸分たがわずに箱形の胴部を刺し貫いていく。

一機、また一機と機械仕掛けのイナゴの箱形の胴部を剣が貫く度に、鉄の巨体が項垂れるようにして、胴部を地表へと向けて、傾けた。

だが、剣による敵の殲滅は、ハルが使役したユーベルコード『閃花の境界・殲』の本懐に非ず。この秘儀の仕上げとは、この後に続く、ハルの念動力でもって完遂されるのだった。

ハルは鋭い視線でもって、剣に貫かれたイナゴの群れの間を見回した。

箱形の胴部に突き立てられた剣は、墓地にて散見される十字の墓標に酷似して見えた。剣の一本一本に自らの思考を送るのだ。

意識を集中させ、剣に貫かれた敵兵、一機一機へとハルは精神波を送り出す。瞬間、ユーベルコードの奇跡の光は、ハルの思念と混ざりあい、ここに一つの特殊な力場を形成する。

剣によって貫かれ、命を絶たれたはずのイナゴの一体が攣縮するのが見えた。わずかな収斂はすぐに振動へと変わり、ついで体動へと変化した。項垂れていたイナゴの胴部が軋みを上げながらも前方をむき、多関節よりなる大足が、軽やかに大地を踏み鳴らし始めた。

一体、また一体と剣で刺し貫かれた機械のイナゴが、体動を開始していくのがわかった。彼らは、両の足で大地を力強く踏みしめると、円を描くようにして後方へと振り返り、丘陵地帯へとなだれ込む友軍の前に立ちはだかった。

全ては、『閃花の境界・殲』によってなされた再誕ともいえるだろう。

奇跡の御業『閃花の境界・殲』が作り出した力場とは、いわば、ハルによって形成された支配の領域ともいえるだ王。

そう剣によって刺し貫かれたすべての機体は、支配権をハルによって完全に掌握されることで仮初の命を得るに至ったのである。彼らはハルの繰る精神波によってハルの傀儡と化したのである。

結果、ここに敵軍同士による同士討ちが幕を開ける。

戦場に乱れ飛ぶ紫色の光弾が山野の至る所で、火の手を上げた。光弾に飲み込まれるようにして、イナゴの群れが続々と大地の上に崩れ落ちていく。

イナゴの群れは互いが互いを己が砲撃で打ち砕きながら、ますますに数を減らしていく。イナゴの大群に阿鼻叫喚の混沌が襲い掛かった。

もちろん、敵軍の混乱に乗じない手は無い。ハルは、自らが使役するイナゴの軍勢と共に一挙に敵陣へとなだれ込んでいくのだった。

この敵部隊での同士討ちにより、防衛部隊側は一気に攻めあがる。

ハルに続き猟兵らによる攻勢が勢いをまし、更にアンドレイらスナイパー部隊による斉射が数多、敵軍を飲み込んでいく。

当初、陥落は時間のものと思われた丘陵部の陣野は未だ健在なままである。対して、敵軍は徐々に徐々にとだが数を減らしていく。

そして――、ここに両者の均衡は、第三者の介入により崩れ、戦いは終幕に向けて加速度を増していく。

ハルの『閃花の境界・殲』により敵部隊は完全に混乱の中へと叩き落された。

だが、それでもなお、敵軍は未だに二千ほどの残存兵力を残していた。

敵軍は、つぎはぎだらけながらも、長い縦陣でもって布陣を続けていたし、司令官を失い、末梢神経たる指揮官の多くを失うことで、統率は失われつつあったが、それでもなお敵は戦線を維持するだけの体裁は整えていた。

この数こそがイナゴの大群にとっての頼みの綱だったのだ。

兵力に頼ることで、GLMストークは余喘ながらも攻勢を続けることを可能としたのだ。

すでに猟兵たちはユーベルコードの力を使い切っていた。となれば、この攻勢が続けば、防衛部隊の中には死傷者が現れる可能性は十分にあり得たのだ。

だが――、現実は少なくともGLMストークらの期待に応えることはありはしなかった。

ハルの元、群がるGLMストークの陣の一角で、突如、炎柱が舞い上がるのが見えた。

いぶかしく思ったハルは、振りかざした刀剣をいったん止め、そうして耳を澄ませる。じぃんと、地響きのような振動音が闇の彼方より響いて聞かれた気がした。

音の出どころへとと向かい、ハルが山野の左方へと目を遣れば、地平線の彼方より人影が一つ、二つと浮かび上がるのが見えた。そして、一つ、二つと浮かび上がった人影は、徐々に徐々に数を増してゆき、ついぞ、地平線の彼方を埋め尽くす膨大な白光となって平原を照らし出すのだった。

地を揺らす振動音はますますに音量を増し、次いで、振動音に交じって火砲が激しい唸りでもって空を揺らした。

「第三軍…ですっ! 救援です。味方の――救援ですっ!」

丘の上より、男の声が響いた。

振動音が果たして何故、齎されたのか、喜色を滲ませながらも響き渡る男の声が、すべてを物語っているようだった。

ここにハルの疑問は氷解するに至る。

地平線の彼方が赤く染まったかと思えば、山野には砲撃が赤い雨となって降り注ぎ、続々と群がるイナゴの軍団を撃ち抜いていく。赤い雨の洗い出されるようにして、鉄の残骸が、山野へとあふれ出していく。

「どうやら、我々の勝ちのようだな――」

爆炎が、イナゴの群れを薙ぎ払っていく。立ち上がる黒煙のもと、辛うじて保たれていた敵陣が徐々に厚みを減らすのが見えた。

地平線の彼方よりは、大挙して友軍機が姿を現すのが見えた。

人型決戦兵器と及ばれる、銀白の装甲に身を包んだ機械の騎士より大軍勢がハルの側方より敵の陣容に向かい突撃を繰り出すのが見えた。

彼らは、一糸乱れぬ連携のもと、一機また一機とイナゴの群れの中へと一斉になだれ込んでいくと、その手に携えた銀槍でもってイナゴ達を切り伏せていく。

結果、銀色の閃光が空に一閃すれば、イナゴの大群が崩れ落ちる。

瞬く間に、敵の陣容が絹かなにかを裂くようにして細切れに分断されていくのが見えた。

そう、DIVIDE直轄英国第三軍による精鋭部隊による強襲が、今まさに敵軍の横腹を刺し貫いたのである。

敵軍は、今や前方をハル達猟兵らによる分厚い鉄壁に前進を阻まれ、そうして無防備にさらけ出した横腹を左方より去来した第三軍により撃ち抜かれる格好で包囲されるに至ったのだ。

ハルは戦術学や用兵術にさほど精通しているわけではなかったが、完全な協調のもと行われた包囲攻撃がどれほどの威力を発揮しうるかは肌感覚で理解できた。

今まさに敵軍は包囲殲滅の網の中にある。

そして、事実敵軍は、、急激に数を減らしつつあった。

ふぅと、ハルは再び剣を振り下ろすと、目前の鉄のイナゴを一刀両断する。

「だが…私たちもまだ手を止めるつもりはないぞ…? なにせ誰一人として死なせはしないのだからね」

炎柱が舞い上がり、火の粉が赤々と夜空を化粧していた。敵軍の混乱は今や恐慌へと姿を変え、僅か前まで二千程度を残した敵軍は、もはや、陣容を整えらぬほどに数を減らしていく。

ハルがさらに敵のイナゴを数機ほど切り伏せた時、すでにハルの周辺には残存する敵の姿は見受けられなかった。イナゴの残骸が山となって、山積する存在するだけだった。

顔をあげて戦場全体を俯瞰すれば、山野を黒一色に塗りたくっていたイナゴの大群の姿は、霧を晴らしたように姿を消していた。

そう、ハルたちが前線を支える間に第三軍による突撃により、敵軍はついぞ壊滅へと至ったのだ。

今や、戦場には機械仕掛けのイナゴが発する歯ぎしりの様な異音は鳴りを潜め、救援に駆けつけた第三軍の人型決戦兵器による駆動音だけが、静観と佇む夜空にこだまして聞こえた。

ふと、後方を見やれば、そこには肩で息をしながらも、誰一人欠けることなく空を臨む友軍の姿があった。

猟兵達を含め、防衛部隊の面々はみながみな、一様に疲れ果てていたし、軽症者の姿は数多く散見された。だが、死者や重傷者の姿は一人として確認されはしなかった。

さらに丘陵地の後景よりは、空へと向かい幾条もの白煙が立ち上り、刷毛で掃きだしたような、無数の糸くずとなって空に心地よげに揺蕩うのがわかった。

白煙に交じり、ふと山間より人々の和やかな声が響いて聞こえた様な気がした。山間よりこぼれ出した、柔らかな人工灯の揺れめきを眺めながら、ハルは安堵のため息をつく。

ここに、『レヴィアタン』復活の前哨戦は、猟兵側の完勝により、幕を閉じたのである。

大成功

🔵🔵🔵

第2章 冒険

『嗚呼、栄光の地方防衛隊』

種別『冒険』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

かつて、一機のダモクレスが存在した。

名をアモン・ラーという。機械神『レヴィアタン』の麾下の悪魔たる指揮官が一機は、かつて、英国の片田舎にて、人類に対する一大会戦に挑んだ。

『レヴィアタン』とDIVIDEの戦いの中で、ついぞ『レヴィアタン』が封印されるに至るまでアモン・ラーなる悪魔は、多くのケルベロスの命を奪ってきた。

ついぞ『レヴィアタン』が封印され、そして、デウスエクスの大軍が壊滅に至っても尚、殺戮を繰り返してきたこの悪魔は――、しかし、とある山村の心優しき夫婦一家に命を助けられ、人の愛を知ったのだ。

人の愛を知り、アモン・ラーは世を去った。そしてアンドレイ・ヴィリキツキーなる番犬が生誕したのである。

「明朝に全軍をもってレヴィアタンを強襲する。二の足を踏み、守りに徹すれば同様の機会が起きかねなかろう? アンドレイ大尉、貴殿は一時的に俺の参加に入れ。いかなる理由にせよ、貴殿は持ちこたえたのだ。その実力を俺は買っている」

金色の瞳が、アンドレイの目の前で揺らめいている。

男が女か、そんな事を議論するのはまるで無粋とでも言うべきか、目前には古代の神々を象ったような、若き青年の姿があった。

蠱惑的に揺らめく、切れ長の猫目がアンドレイを正面に見据えた時、しかし、アンドレイは青年の美貌に反し、彼の中でそっと息をする底知れない野心に翳りを確かに見た気がした。

「お言葉はありがたく頂戴します。ラファエル大将――。しかし、私たちが無事に街を守り切ったのは、一重に第三者による援軍があった故です。最も、将官にとっては、この村は命に変えても守るべきものです。なればこそ、非才の身ながらも、明朝の作戦には私も従事させていただきます」

ラファエルなる男の素性はおろか骨型をアンドレイは知る由は無かった。

だが、当意即妙の戦術眼により、この男はこの優しい街を救うために、救援を送ったのだ。

ならばこそ、自らの命を託すに価値ある男だと、アンドレイの直感が告げていた。

「助かるぞ…、アンドレイ。貴殿の部隊は特に疲弊していよう?ならばこそ、今日はこの山村にて英気を養うがいい。明日の貴殿らの活躍に期待するぞ」

言葉短めにラファエルが告げる。

アンドレイは敬礼と共にラファエルなる稀代の天才戦術家に謝意を告げると、そのまま彼の幕舎を辞した。

速足気味に山村へと戻れば、夜も深まり、宵空には宝石の星々が瞬いて見えた。

まるで先刻のデウスエクスの強襲が夢か幻であったかの様に山村では、熱に浮かされたかのように、未だ談笑する人々の姿があった。

第三軍によっても緘口令が敷かれているのだろうか。彼らは先のデウスエクスの襲撃など露も知らぬ素振りで、平素と変わらぬ陽気な態度で街に練りだしては、酒や宴に興じているようだった。

娯楽の少ない山村ゆえの長閑な風景がアンドレイの目の前には広がっていたのだ。

ほっとアンドレイは安堵の吐息をついた。

一重に、この平穏があるのは、突如、アンドレイらに加勢を申し出た謎の独立部隊の存在があったからこそだろう。戦いが終わって後より、彼らの姿はついぞ見かけられなかったが…しかしこの平穏は彼らの助力なしにはありえなかった。

明日、アンドレイらは封印デウスエクス『レヴィアタン』との戦いに赴く。

一切の血を流すことなく、敵のデウスエクスの大軍を破った故に、『レヴィアタン』は仮に復活したとて本来の力を発揮することは出来はしないだろう。

さりとて機械神の名を冠する、かのデウスエクスが一筋縄に討伐出来ない強敵であることは、かつて直属の部下であるアンドレイは嫌というほどに知りえていた。

アンドレイは遠方より、山村をしばし眺めていたが、すぐに踵を返すと自らの部隊の宿舎へと辞するのだった。

『レヴィアタン』との決戦まで、残すところ、時間は八時間を切る。

―――――――――――――――――――――――――――――――

第二章は、『レヴィアタン』との決戦前にて、猟兵の皆様はご自由に過ごしてくださいませ。

・山村で村人たちと接触

・第三軍(以下に記載しています)のメンバーで気になる人物と接触する。

→ex)ラファエルと戦術談義、アンドレイを労う…、姫川とお酒で乾杯などなど。

・戦いに向けて、決心を固める

→合わせプレイなど想定されている場合は、こちらもご検討ください。

・万全を期すために、翌日の戦闘に向けて事前に準備を整える

などなどご戦いまでの時間をご自由にお過ごしください。

以下にポジションや二章にて接触可能なキャラクターについて記載します。

【神英戦争】のタイトルが付記されたエピソードに登場した第三軍所属の全兵員が今回、山村へと駆けつけました。

二章/三章ともに、同行するDIVIDE部隊は以下の面々となります。

二章では、会話パートが主体となり、決戦配備の能力は適応されませんが、一応、三章における効果を下記に付記しました。

基本的には通常の決戦配備とほぼ同様の効果となりますが、名前付きのキャラクターを決戦配備に選ばれた場合は、テイストとしてやり取りなどを描かせていただきます。

Cr:ラファエル・サー・ウェリントン:

→美貌の天才司令官。第三軍の総司令官です。常に前線に赴き、陣頭指揮を執ります。

優れた用兵家であり、人型決戦兵器(支援ロボをキャバリア風に改装したもの)による奇襲戦術の大家でもあります。

Df:イゾルデ

→皮肉げな、褐色肌の美丈夫。第三軍の副司令官にあたります。一般部隊を指揮し、主に防御面で支援します。嫌煙家であり、たばこは苦手な酒豪。

Cs:ゆきむら&カエシア

→風貌体裁の怪しげな自称ベテランケルベロスと、女子高生ケルベロスの子弟コンビです。カエシアが魔術結界を張りめぐして、支援に当たります。

Jm:ファレル

→個の武勇に関しては英国軍最強とも目されています。2mを超える偉丈夫で、戦斧をもっての突撃により敵部隊へと混乱をもたらします。

Md:姫川・沙耶

→医師であり、どこか浮世離れした風変わりな女。結界術や回復魔術でのサポートを主体に、仲間を援護します。

Sn:アンドレイ・ヴィリキツキー

→もと、デウスエクスとして地球侵略の尖兵として戦っていましたが、人の優しさに触れ人の心を得ると共に、ケルベロスとして覚醒しました。射撃に関しては右手に出るものはなく、正確無比な射撃はありとあらゆる標的を寸分たがわずに撃ち抜きます。

トーノ・ヴィラーサミ

トーノ・ヴィラーサミ

【双狗】

◎

連携⚪︎

決算配備:DF

さて、まずはひと段落、といったところでしょうか

とはいえこれはあくまで前哨戦

気を緩めすぎる事なく、されど英気を養う重要性も忘れずに

などと考えつつ、新月さんと手分けをして周囲の様子や改めての作戦、陣営の確認など情報収集を行います

ユーベルコードを使用し先の戦闘で変化した周囲の地形などについて下調べをしたうえで…

ふむ、そうですね

では此度の防衛の要ともなるであろうイゾルテさんと少しお話が出来ればと

防衛に長けた方と伺っております

彼から見た先の戦闘についての感想や、この後の戦いでどのように動かれるおつもりか、などうかがえればと。

味方として連携することもあるでしょうし、ね

月隠・新月

月隠・新月

【双狗】

◎

決戦配備:Cs

トーノさん(f41020)と手分けをして【情報収集】を行います。

まずは【ブランクオベリスク】で周囲の地形等を調査しましょう。

俺はカエシア・ジムゲオアさんに会いに行きましょうか。少し前に共闘しましたが……ジムゲオアさんには大きな伸びしろを感じましたので。明日に向けて今の力を確かめさせてもらいたいのです。味方の戦力把握は大切ですからね。

……しかし、今もゆきむらさんは自分をケルベロスと偽っているのでしょうか。ケルベロスにはすぐにわかると思いますが……まあ、お二人の問題ですからね。必要そうであれば、無茶はしないよう伝えましょう。

トーノさんとも情報の共有をしておきたいですね。

●

空を仰げば、群青色に塗りたくれた宵空が、凍り付いたような表情でもって、トーノ・ヴィラーサミ(黒翼の猟犬・f41020)に迫ってくる。

氷とも海とも見紛う宵空のもと、中天にかかった三日月は、艶のある青白色を湛えていた。三日月より、ぐるりと視線を泳がせ、空を一望すれば、宝石の様に鮮烈な光を上げる白点が、無数、夜空に瞬いているのが見えた。

そこに星々があった。宝石を彷彿とさせる白光を湛えながら、数多の星々が夜空に張り付き、柔らかに地上を見下ろす星明かりが夜空を彩っていたのだ。

今、地上は、三日月の放つ妖艶たる銀青色の月光と、無数の星々より降り注いだ星明りとによる幻燈の輝きによって、淡く照らし出されていた。

山野は静謐と佇んでいる。

先ほどまでのデウスエクスとの戦いが、まるで嘘だったかの様に、音の絶えた山野には柔らかな緑の楽園が広がって見えた。

もちろん、デウスエクスとの戦いにより、大地には裂け目が散見されたり、クレータの様な巨大な陥没が穿たれたりしていた。

木々や緑は焼灼され、地肌のむき出しになった土石の大地が山野の至るところで散見され、未だ、撤去作業が一向に進められていないデウスエクスの残骸が、宵闇の抱擁の中で山野のあちらこちらに浮かび上がって見えた。

だが、星光は戦いの傷跡を優しく内包しながらも、ただ静かに山野を飲み込んでいたのだ。

デウスエクスとの戦いの傷跡もまた早晩、色褪せ、そしてすべては過去との中に埋もれていくのだろうと、この山野の光景を前にした時、確かな想いでトーノの中に去来していたのだ。

命が繋がれてゆく限り、いかなる傷跡もいずれは癒されていくのだ。

トーノは、草の大地を前脚で踏みしめると、暗闇が立ち込める丘陵地帯のもと、トーノは視線を闇の中の一点へと固定した。

地平線の彼方まで伸びる草の海へと視線を這わせ、そのまま遠景へと移していけば、草原は途切れ、かわって北方へと向かうに従い大地は緩やかに傾斜してゆきながら、小高い山稜地帯を形成していく。

まるで城塞かなにかの様に、ごつごつとした山肌をそびやかしながら、山岳地帯が水平線の彼方に蓋をしていた。

トーノの視線はただ静かに丘陵地帯の一点へと注がれていたのである。

かの山岳地帯に、トーノは迫りつつある戦乱の芳香を嗅ぎつけていたからだ。

敵の先遣部隊による襲撃は未然に防いだ。

まずは状況はひと段落、といったところだろう。

無血にて初戦を勝利で飾ったことに対する達成感はもちろんだが、感情面を排し、仮に作戦レベルで現状を分析した時、市民の命が一人とて失なわれない現状は、今後の戦いにおいてもまた重要な意味を持つ。

機械神『レヴィアタン』は、今まさにトーノが凝視する山岳に封印されている。

そして、『レヴィアタン』が機械神なる至尊の冠を頭上に戴くためには、無数の人々の血と肉を必要としたのだ。そう、人々の無数の屍の上に、暴虐たる王の戴冠ははじめてなされるのである。

しかし、トーノらの奮戦により、『レヴィアタン』は自らが糧とするべき贄を失った。

必然、機械神『レヴィアタン』は不完全な状態での復活を余儀なくされるだろう。

そして、トーノは、かの機械神が所在する根城の正確な位置をすでに突き止めることが出来ていた。そう、トーノの第二の眼は、今、機械神の巨体を確かにトーノの網膜へと投影していたのである。

数多の影が、宵闇の沈む草原を横切った。

風の凪いだ草原では、草木は眠り、野鳥や獣の類の存在すらも見受けられなかった。

人々の息遣いは、トーノが所在する丘陵の後方より、陽気に立ち上った白煙と共に感じられていたが、眼前に広がる山野には人の姿なと影も形も見受けられなかった。

しかし、今、山野には蠢く無数の影がある。

人や獣とは形態をまるで異とする無機物が今、荒野に数多、溢れていたのである。

薄闇の中、尖塔のようなものが、縦横無尽に山野を三々五々で風の様に走りぬいていくのが見えた。

尖塔は、宵空へと向かい、丈高く背を伸ばしながら朗らかに揺れ動いて見えた。

数にして、尖塔は凡そ三百弱ほどを数える。

乳白色に塗り固められた尖塔が、おおよそ百五十柱ほど、燃えるような紅玉色で夜空を染め出す尖塔が、おおよそ百三十柱ほどの数で、夜の山野をわが物顔で泳ぐように駆け回っているのだ。

差し込む月光を全身にあびれば尖塔の鏡面の様に磨き上げられた表面より、反射光が青白い微光となって周囲に散乱する。

微光は、まさに猛きん類が持つ鋭い眼だ。

この光こそが、深い微睡の中にある山野を観察し続けていたのだ。

そして、この尖塔の一本、一本がまさにトーノにとっての第二の目でもあったのだ。

尖塔が山野を駆けてゆくたびに、トーノの網膜に映し出された映像もまた目まぐるしく変化していく。

時に、原生林の木立が網膜に浮かび上がったかと思えば、ついで、焼け野原となった草原の一部が映し出された。無数の映像信号が網膜に浮かび上がり、それらは、視神経を介して、電気信号となってトーノの脳裏へと確かな映像を投影していく。

めまぐるしく変転する視野情報こそが、尖塔が齎した情報の濁流なのだ。

これら一つ一つを処理し、統合することで、今、トーノの脳裏には山野の全容が一枚の立体像として浮かび上がりつつあった。

そう、元来の肉眼にて得られた実像と、計百三十ほどからなる尖塔によって絶えず送られてくる膨大な視野情報によって山野の全容が、トーノ中で徐々に徐々にと形成されつつあった。

尖塔こそが、トーノによる、ユーベルコード『ブラッドオベリスク』の産物であり、第二の眼であるのだ。

『ブラッドオベリスク』とは、ただの矛に非ず。そは真実を見抜く雄弁たる光の象形にこそ本質はある。

この無数の目による監視網こそが、遠景にありながらも、トーノにおいて山野の地形を詳細に脳裏にて描き上げることを可能とせしめたのである。

そして、この監視網こそは研ぎ澄まされたトーノの刃であり、次戦への布石でもあった。

デウスエクスの第一の牙は、緒戦において完膚なきまでに粉砕されたと言えるだろう。万余を超えるデウスエクスは今や、戦場の露と消えた。

もちろん、先の大勝利は喜ばしいものであったが、GLMストークの大軍との戦闘は、あくまで前哨戦の範疇を超えるものでは無かった。

決定的な戦いで敗北を喫すれば、緒戦の勝利によって積み重ねられた戦術的優位性などは直ちに失われる。

不完全な復活を遂げようとも、これよりトーノらが対峙するのは『機械神』の名を冠するデウスエクスであるのだ。一筋縄でいく相手ではない。

ゆえに、トーノは、そして月隠・新月(獣の盟約・f41111)の両名は、かの機械神との戦いに備え、戦場の地形を把握することを優先したのだ。

勝って兜の緒を締めよとは言うが、トーノは戦いの趨勢を決するであろう次戦に備えて万全の状態を整えるべく行動を決定したのである。

そしてトーノや新月の行動は功を奏した。

生み出された監視網は、山野の状況を、トーノの遠景で屹立する山奥に巨体を横たわらせる一頭の巨大な鯨を確かに発見したのだから。

鯨は山はあろう程の巨体を微動だにさせることなく、戦いに備えてか、静かに身をうずくまらせているだけだった。

かつての戦いの激しさを物語るように、銀の光沢を帯びた装甲部は所々が剥がれ落ち、つぎはぎ状になった鋼鉄の皮膚の元、物々しい計器類や毛細血管の様に張り巡らされた導線によって構成された機械仕掛けの内臓組織が、鯨の随所から見受けられた。

傷だらけの巨体がそこにある。だが、それでもなお、大鯨が齎す威圧感は並々ならぬものがあった。

オベリスクよりの視野情報より間接的に機械神『レヴィアタン』を目にしただけで、彼が腐っても機械の神を名乗る理由が理解できた。かの機械神はただ一機存在するだけで戦況を覆すほどの能力を秘めているだろうことが、トーノには否応なしに伺われたのだ。

神とは万物を創造する。

そして彼が神なる不遜の名を負う理由が、今のトーノにはなんとは無しに理解できる気がした。

穿たれた傷跡の奥、機械仕掛けの大鯨の巨大な内臓の中で、なにかが蠢くのが見えたのだ。

蠢動する黒点をじっと伺えば、そこには先の戦いにて打ち破ったGLMストークと姿かたちを同じくする、無数の機械兵の存在が伺われたのだ。

そうだ。

『レヴィアタン』とは、ただの戦術兵器に非ず。

それ自体が、無数の機械兵を生み出す生産工場であり、国であるのだ。

つまり、トーノらは、再びの会戦において無尽蔵の兵と戦うことを覚悟しなければならない。

ふっと小さく嘆息とも微笑ともつかぬ吐息が、トーノの口元から零れていた。

理知を湛えた紺碧の瞳は、瞠目がちに見開かれ、瞳孔の奥で微笑の影がわずかに揺らめいた。

敵は強力ある。とはいえ、事前の偵察により『レヴィアタン』のカラクリは知ることはできた。

そして、大鯨の明らかな弱点をもトーノは戦闘に先んじて知りえたのである。

大鯨の背部にて大口を開けた傷跡の奥、幾つかの障壁を挟んで、レヴィアタンが有する生産工場が顔を覗かせていた。この綻びを突き、『レヴィアタン』内部の生産工場を破壊することさえ出来れば、敵の生産力という優位性を奪うことも不可能ではないだろう。

さらには先の戦いで凹凸に隆起した山野における詳細な地形図をもまた、トーノと新月は得ることが出来た。

明朝のレヴィアタン攻撃にあたり、トーノと新月が得たこれら二つの情報は間違いなく有益となるだろう。

思索を深めながらも、トーノは、意識を集中させ、再び尖塔を駆け巡らせる。

尖塔は、降り注ぐ星々のシャワーを身にまといながら、草木をかき分けつつ夜の草原を駆けてゆく。

草の大地をかき分け、地表に走る幾条の亀裂をうまく踏破し、陥没した大地を走り抜けていく。

そのたびに、トーノの網膜には山野の全体像が細部にわたるまで映し出されていった。そうしてついぞ、山野の全体像が一枚の青絵図として製図されたところでトーノは左方へと首を傾けた。

トーノの左隣、トーノの挙止に続き、新月が鷹揚と首を動かすのが見えた。

宵闇が暗く立ち込める中、艶のある漆黒のたてがみが、黒絹の瀟洒さでたなびくのが見えた。

銀白色の瞳は、澄んだ湖面の様に落ち着き払っていた。沈着さと怜悧さを湛えた視線が、雄弁たる意思の光でトーノを貫いていた。

トーノは口火を切る。

「新月さん。山野の状況はおおよそあぶり出すことことが出来ました…。そちらはどうでしょうか?」

トーノが言えば、感情の起伏に無縁たる銀色の瞳がわずかに細められるのが見えた。新月の凛然とした声音がトーノに続く。

「こちらもおおよそは把握できました。山野は先の戦いで大きく変貌しているようですね。更には敵軍の残骸も数多、残っています。やや悪辣かもしれませんが、利用できるものはすべて利用すべきだと俺は思います。第三軍の布陣の際には彼らの残骸を防衛壁として役立てることができるのではないでしょうか」

新月が、要点を掻い摘んで答えた。

彼女の言葉は常に的を得ている。凛とした声音も相まって、彼女の言葉の一言、一言はしみ込むようにしてトーノの中へと溢れていくようだった。

相槌を打ちながら、トーノもまた声音を弾ませて応える。

「えぇ、私も同様に考えます。して、新月さん…陣取るべき最善の位置とは?」

トーノは、再び新月へと問答する。

いわばこれは半ば予想の見えた、答え合わせだった。新月は、彼女の明晰さの示す通り、常に模範解答を導き出す。そして、トーノには新月が間違いなく、自らと同様の答えを用意してみせるとの確信じみた直感があった。

そのうえでトーノは、自らと新月、両者の解答を細部まで照応し、わずかな齟齬を修正することで最適解を模索したのだ。

一瞬、新月が視線を落とすのが見えた。

彼女はわずかの間、何かを沈思していたが、すぐにトーノへと視線を戻すと、間髪入れずにに口を開く。

凛とした声音が宵空へと再び、りぃんと響いた。

「…そうですね。『レヴィアタン』が北方の山脈にて身を隠していることを考慮するならば、やはり、位置は麓でしょうか。ここならば、第三軍の砲台も敵部隊を捉えることが出来ますし、なにより先の戦いによる敵軍の残骸も数多存在します。これを障壁として利用しつつ、『レヴィアタン』の襲来に備えるべきでしょうかね」

新月の答えに、たまらず、トーノの口端が綻んだ。

口端から零れた白色の犬歯が月光を浴びて、生き生きと輝きだすのが自分でもわかった。

「新月さんも同様に考えていましたか? 私もまったく同様に」

彼女の解答は、トーノが導き出したものとぴったりと一致していた。

トーノは滔々と言の葉を重ね、ブラッドオベリスクの偵察にて得られた情報を新月へと伝えていく。そう地形の解像度を高めていくためだ。

レヴィアタンの状況はもちろんのことだが、互いが互いに見落としかねない、些細な情報を口頭で補足しあいながら、山野の輪郭を確かなものとする。そうしてトーノと新月はしばし情報を交し合いながら、両者の足りない情報を付け足していく。

空白のピーズは瞬く間に埋まっていく。

両者のわずかな確認の後、ついぞ、トーノの百三十の眼と、新月の百四十を上回る眼によって得られた視覚情報は、完全なる山野の立体像をここに塑造するのだった。

すでに尖塔は姿を消し、山野には艶のある暗がりが横たわっていた。

だが、今のトーノには、無数の眼は無くとも、山野の細部に至るまでを完全な形で見渡すことが出来るようだった。

この情報は間違いなく、明日の戦いの雌雄を決するだろう。となれば、この新鮮な地形図をあとはいかにして第三軍に知らせるかが問題となる。

「あとは…状況を第三軍の首脳陣へと伝えるだけですか――。さて、どうしましょうかね、新月さん?」

トーノは言った。

先の戦いで、共闘したアンドレイ青年を頼るべきだろうか。

かの青年には好感も持てたし、明日の戦いにおいて、青年が重要な役割を担うであろうことは容易に予想された。

とはいえ、戦いの全権を握るのは総司令官であるラファエル・サー・ウェリントンであり、彼を支える褐色の美丈夫イゾルデである。

また、アンドレイは、ラファエルの指揮下の兵ではない。となれば、可能ならば、ラファエル、イゾルデのいずれかと直接接触した方が、より手間が省けるというものだ。

また、トーノとしては、イゾルデらの戦術眼がいかほどのものであるのかという事に対して興味が無いわけでは無かった。

いずれにせよ、可能ならば直接に首脳部に面会できれば吉との思いがトーノにはある。

しかし、沈黙がちにうつむけど、足元には茶褐色の大地が広がるばかりであった。

答えなど出ようはずもない。