【神英戦争】愛を知らぬ揺り籠に抱かれて

昼さがりの濃密な陽光が、司令室に敷き詰められた赤い絨毯の上へと照り付け、薄紅色の光の綾を刻んでいた。 光の花が咲き、薄紅の光の綿毛を空へと解き放てば、それらは射しこむ白色の入射光と混淆した末、菫色の光の奔出となって、飾り気のない司令室をあてやかに潤色してゆく。

幻燈の輝きの中、イゾルデが周囲を見渡せば、虚飾に過ぎた司令室は、新司令官のもと一新され、簡素極まりない一室へと変貌を遂げていた。

華美な彫像は愚か調度品の類も無く、壁飾りを始め洒脱な装飾も全て処分され、果てには歴代の司令官達の壁画さえも撤去された。存在するのものと言えば、部屋中央に置かれた書類の散乱した机と、ひじ掛け付きのゆったりとした丸椅子、部屋奥の壁際に置かれた戦史書が詰め込まれた大型の書棚に、そして新司令官の好む床一面を覆う深紅の絨毯と、この四点に集約される。

しかし、この無味乾燥な一室がイゾルデには眩く見えて仕方が無かった。そう、殺風景な内装も、午後のありふれた陽光も、そのどちらもが、ひとたびラファエルの威光に触れれば、幻想の輝きを帯び、色めき立ってゆくのだ。思えばイゾルデと彼との出会いは、何の変哲もない午後の、飾り気のない宿舎の一室から始まった。

イゾルデ・コーンウェル少佐は、三十がらみの、皮肉な目をした、冷笑的な男だった。

夫と死に別れ、寡婦となった母より名付けられたイゾルデという女性名が、自らの捻くれた性向を決定づけたのだと自嘲気味に考える一方、その実イゾルデは、抜け殻となった今の無気力で冷淡な自分とは、思春期に自らを貫いていったあの鮮烈な光によって後天的に形成されたものであろう事を知悉していた。

イゾルデの人生は十八歳の春に爛漫たる花盛りを迎え、二十二歳の春に完全に枯れ果てたのだ。

ラファエルという男と過ごした四年間の日々がイゾルデの情熱の炎の絶頂期であり、彼が去って後の人生は、燃え尽きた後の灰の如き空疎な時間の連続でしか無かった。そしてこれから先も変わることなく、荒涼とした世界が続くであろうと、そう諦観していた。

だが、この光の飛沫が舞う司令室で、かつての親友ラファエルを目にした時、イゾルデはその認識が誤りであったことを思い知る。

ラファエルは、肩元で綺麗に切りそろえられた、その色素の薄い金髪を神経質そうに指先で手繰りながら、司令官席の卓上に不作法に腰を下ろしては、昔となんら変わらぬ面差しで悠然とイゾルデを見下ろしていた。

イゾルデは、不覚にも敬礼はおろか、言葉さえも失っていた。

軽妙さと磊落さをうりにしてきた三十路男が、まるで恋に焦がれる少女の様に恍惚と放心しているのだ。自分でも情けない事とは思う。しかし、想いもよらぬ過去との邂逅を前に、イゾルデは石像の様に立ちすくむより他、仕方なかったのだ。

彼の女性と見紛わんばかりの美貌に惑溺していたのも事実だろう。学生時代と変わらぬその瑞々しい姿に郷愁にも似た憧憬を抱かないわけでも無かった。再会を手を取り合って喜びたいと思った。いや、軽妙な諧謔で昔日の様に嘲り合いたいとも思った。勿論、軍の意向により過ごすこととなったDIVIDEでの日々について尋ねたくも思った。

だが、イゾルデは口も開けず、ラファエルのその柔和な相貌のもと、大きく見開かれた、黄金の瞳に完全に心を奪われていたのだった。そこには過去と未来があったからだ。

純然たる無垢の輝きを帯びながら、依然と変わらぬ王者然とした精神の格調を湛えたその瞳は、過去にもまして精彩を放って見えた。

「イゾルデ、待たせたな。約束通り、お前を迎えに来た。俺は、デウスエクスと戦う刃を手に入れた。そう、大軍は手に入れた」

鼻腔に僅かな余韻を残しながら響く、艶のある低音が、イゾルデの鼓膜を心地よく揺らし、内耳に沁み込みでゆく。約束、その言葉がイゾルデの燻った心に燈火を灯す。

ラファエルが椅子から勢いよく跳ね上がるのが見えた。彼は、優雅な足取りでもって歩を進めると、イゾルデの前に立ち、右手を肩に置く。その細く繊細な指先が、昔と同じ感触で、イゾルデの心を鷲掴みにする。

たまらず、イゾルデはかつてと同じようにラファエルの肩へと手を置いた。

「だが、イゾルデ、君がいなくては、この万余の軍も意味をなさない。俺と共に死ぬ覚悟はあるか?」

ラファエルはイゾルデを覗き込むと、揶揄うように微笑んだ。

断れるはずがないだろう。自らの乾坤とはラファエルと共ににある。彼がいてこそ、イゾルデはその命の炎を燃やす意義を見出せるのだ。

自然と口元にかつての笑みが浮かんだ。どれほどぶりの感覚だろうかと、そう思いながらも、イゾルデはそれまで止まっていた時間が今ここにようやく動き出したことを一人、はっきりと実感するのだった。

ここに英国DIVIDE支部直轄、英国軍、第三軍に新たなる幕僚が加わった。名をイゾルデ・コーンウェル。ラファエル中将の右腕にして、番犬とも野良犬とも呼ばれた男は、彼のあるべき場所へと帰還を果たしたのだった。

●

エリザベスは、空のスクリーンに写しだされた二人の男性の姿を思案顔で伺っていた。小首を傾げ、ため息をつく。

「一番、核心的な部分について映像が映し出せなくて、なんだかごめんね」

エリザベスは苦笑がちに謝辞すると現状の補足を始める。

「映像の二人は、英国軍所属の将官で、一人は第三軍の司令官ラファエル、もう一人はその腹心のイゾルデ。その第三軍が、リバプール近郊のデウスエクス要塞攻略のために軍を起こしたみたいなの」

エリザベスは、そう説明すると、親指を顎元に添えてわずかに俯く。

「ラファエルは、DIVIDE内で旭日の勢いで武名を上げてきた用兵の達人。今は内示を受けて、DIVIDE直轄の英国軍、その第三軍を指揮する立場にあるみたい」

エリザベスは、ぐるりと一同を見渡した。

「それで戦況について補足するね。先日のロンドンの防衛戦の影響もあってリバプール要塞内の士気は低い。そこを狙って戦いの天才ラファエルが大軍勢で要塞を攻めかかる。本来ならケルベロス側の圧勝に終わるはずなんだけど…」

エリザベスは、一瞬言葉を詰まらせた。

「ただデウスエクス側もただ指をくわえて見ているだけではなかったみたで…。彼らは有力な指揮官を要塞に急行させ、ラファエルに当たらせる、そう予知されているわ」

エリザベスは吐息を零す。

「稀代の名将同士の戦いなんて、後代の史家にとっては目から鱗の一事になるのかもしれない。でも現代を生きる私達が気遣う事ではない…よね?」

エリザベスは顔をあげる。一転、小さく微笑した。

「策があるの。実は、今、要塞の防衛部隊はその大部分がリバプール近郊の第三軍に備えて平原に陣を構えているんだ。だから、要塞内は守りは手薄。しかも敵指揮官は、要塞内に到着したばかりで、要塞最奥部で着陣にむけて未だ支度の途中みたい。そこで、皆には、この隙をついて敵指揮官を要塞内でうち破ってもらいたいんだ。そして、陰ながら第三軍を支え、要塞を攻略して貰いたいの」

エリザベスは指示棒を振り上げ、ゲートを現出させると最後に一言付け加える。

「ラファエルは機先を制して、敵に会戦を仕掛けるはずよ。その混乱に乗じて、敵の要塞へと転送するね。あとはみんなのやり方で要塞を攻略、敵指揮官を打ち破って頂戴。ご武運を祈っているわ」

辻・遥華

辻・遥華

オープニングをご覧いただきましてありがとうございます。辻・遥華と申します。

再びケルベロスディバイドにて物語を紡いでいければと思います。

今回より、デウスエクスと、英国およびディバイドによる一連の戦い【神英戦争】が幕を開けます。今回はその第一幕を用意させて頂きました。

お目に留まった方でご興味ある方いらしたら、お付き合いいただけましたら幸いです。

以下、今回のシナリオの各章の説明になっていますので、ご一読いただければと。

一章:要塞への潜入任務となっています。罠などが張り巡らされた要塞を進みながら、敵指揮官のもとへと向かいます。断章にて、要塞の全貌は描写できればと思います。【上手く身を隠し】、【罠をやり過ごし】、【迅速】に一路、最奥部へと向かってください。【】のいずれかを達成し、猟兵皆様の特徴を活かすことでプレイングボーナスとさせて頂きます。また、一章の成功/失敗は第二章、第三章へと影響します。

二章:集団戦となります。二章開始時の断章にて詳細開示させて頂ければと思います。

三章:ボス戦です。三章開始時の断章にて詳細開示させて頂ければと思います。第一章、第二章の結果次第ではボスとの戦闘場所が変更される可能性があります。

第1章 冒険

『天然の迷宮』

|

POW : 体力に任せて突き進む

SPD : 見えづらい場所の罠を警戒する

WIZ : 魔術や何らかのデバイスを用いて索敵を行う

イラスト:yakiNAShU

|

種別『冒険』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

第三軍が、ロンドンを出立し、そしてバーミンガム、マンチェスター経由でリバプール近郊に布陣を終えたのは、まさに地平線から姿を現した朝日が、黎明の光でもって冬枯れの景観を薔薇色に染めだす、早朝の頃だった。

西の小高い丘に立ち、そうして東を臨めば、射しこむ柔らかな陽光に照らし出されるようにして、緩やかな起伏と共に現れては消えていく、多数の小丘が散見された。小丘と小丘の間には、立ち枯れた糸杉の木立が陰惨と繁茂し、広々とした平野を物寂しげに繕っていた。

そんなリバプール近郊の平原にて、今、二つの軍が僅か数町分の間隙を隔てて対陣していた。

東に布陣するは、DIVIDE直轄の英国第三軍であり、対して、西にはリバプール近郊要塞より出陣したデウスエクス連合軍が重厚な横陣を構えていた。

万余の兵を抱える両軍は、南北に連なる長い横陣を敷き、そうして睨み合いを続けていた。

会戦まったなしの空気が漂う戦場を尻目に、猟兵達が転移されたのは、デウスエクス軍の陣野を西に遡り、戦場から遠ざかること、数キロメートル、突如、平野の中に現出した山間であった。

海岸線も近く、平地が大部分を占めるリバプール近郊には、元来、存在するはずもないこの場所は、デウスエクスらが彼らの要塞を築くことで生じた、異形の迷宮化の副産物と言えた。

そこには精緻された舗道は既に無く、足場の悪い砂利道が拡がっていた。道の左右からは急峻な山の岩肌が迫り、心許ない道幅を殊更に圧迫していた。視界は悪く、どこか底冷えした空気が周囲には沈殿していた。

それでなお、この悪路を進んで行けば、小路の先、山間のやや開けた場所に、彼らデウスエクスの根城が悠然と姿を現した。

彼らの要塞の外観と言えば、ちょうど、中世ヨーロッパの城を彷彿とさせるものであり、城門を挟む様にして左右に物見やぐらが並んでみえた。

何段にもなった石垣が城の土台となり、城の外壁たる、魔力を帯びた石の胸壁を支えている。

侵入口はおそらくは、正面の大手門が挙げられるだろう。しかし、ここは彼らにとっての玄関口であり、左右の物見やぐらには歩哨の姿も伺われる。また、城壁にはどうやら魔力が施されている様で、そこに無策で触れようものなら、すぐに敵に察知されてしまうだろう。

周囲は薄暗く、潜入には向いているだろうが、城の各所には角灯や松明が巡らされ、下手に進めば衛兵の目に留まる事は必定である。

また見事要塞内へと無事潜入を果たしたとしても、城三階の最奥部に至るまで、城内には数多くの罠が張り巡らされている事は明らかだ。

しかし、どんな難攻不落の名城にも攻略の糸口は存在するはずだ。

目端の利く者は、隠し通路を探してもいいだろうし、力に自慢のある者はあえて正面突破を狙い、一挙に三階まで駆け上がってもいいかもしれない。

各自が取りうる最善の方法で要塞への潜入を試みよう。

暗都・魎夜

暗都・魎夜

◎

【心情】

稀代の名将の戦いね

実の所、現在進行形で生きてる当事者にしてみれば、それどころじゃないって話だ

俺も『かつての戦い』の頃の諸々、後でどう言われるかなんて考えてやってたわけじゃねえ

嫌われ役演じるのが今に始まった訳じゃねえ

後々の連中には「あの邪魔者がいなければ稀代の一戦が見られた」って、精々残念がってもらうさ

【行動】

「こいつはちょっとした要塞だな」

UCを発動して「闇に紛れる」で隠密行動を取る

「索敵」「偵察」で罠に警戒しつつ、「ダッシュ」「ジャンプ」で敵の少ない外壁部を高速で移動する

魔剣士とエアライダーの力で早々に通らせてもらうぜ

こっちは全部相手にできるほど暇じゃねえんだ

山間には灰褐色の岩々が散在し、剥き出しになった粗い山肌が左右から迫り、ただでさえ狭隘な山道を殊更に圧迫していた。周囲は、暗く淀み、どこか不気味に静まり返っている。

ふと空を見上げれば、水平線の彼方、空の東端に顔をのぞかせたはずの朝日は、連なる山々によりその陽射しを遮られ、未だ、その姿は見受けられない。

薄闇が漂うその場所で、天上から地平へと向かい、視線を徐々に落としていけば、視線の先、やや開けた窪地には、暗闇の外套を身に纏う様にして、堅牢たるデウスエクス要塞が、その堂々たる外観を厳かにそびやかしているのが見える。

まるで中世の城砦がそこにはあった。それも、かなりの堅城と言えるだろう。

城の基盤となる石垣は数段に及び、その強固な足場のもと、城の本体部である胸壁が、白光りしながら、険しい崖の様に上方へと垂直に伸びている。

四方に配置された櫓や楼閣、城の周辺を巡邏する衛兵が遠目にはっきりと窺われた。要塞には城郭などの外壁は存在しなかったが、遠目にもその堅牢さは明らかである。

「こいつはちょっとした要塞だな」

暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)は、小さく口端を歪めながら、そびえたつデウスエクス要害を前にそう零した。

薄闇のもと、大岩の陰に半身を潜ませながら、魎夜は、遠間に浮かびあがるデウスエクス要塞を眺め、小さく肩をすくめる。

同時に要塞の隅々を注視しつつ、魎夜は潜入の算段を立てていく。

否応なしに、最初に目がいくのは正面門付近だった。大手門は、山道からまっすぐに連なり、そうして、左右に構えた物見やぐらに守られるような形でそこに立ちはだかっている。勿論、歩哨であったり、門番と思しき人影の数は多く、正面からの力業での突破にはかなりの労力が求められるであろうことが分かった。となれば、隠密性に重点を置いた今回の作戦においては、この経路は必然的に排除されるだろう。

魎夜は、直ちに視線を大手門から左方へとずらし、断崖のごとくせり立つ、白壁の城壁へと移した。

ここだと思った。

魎夜が重視したのは、迅速さと隠密性であった。正面門からの突破の場合には、並み居る敵を相手取る必要があった。数にものを言わせる敵との戦闘行為自体は、魎夜にとっては些末な問題に過ぎなかったが、事、速度と隠密性が求められる任務においては、これは悪手と言えたのだ。

魎夜が最も懸念したのは、仮に潜入に気づかれた場合、それを受け、リバプール要塞における敵指揮官が早期に要塞を脱出し、リバプール要塞の野戦軍に合流するという最悪の事態だった。

グリモア猟兵が言うには、リバプール要塞へと急遽派遣された敵デウスエクス軍の総指揮官は用兵の達人という。そしてかの指揮官は、今、出立に向け、要塞内で準備を整えている途中であるとのことである。

更にグリモア猟兵は、この指揮官の動向が、今、背後でにらみ合いを続けるラファエル麾下の第三軍とデウスエクス連合軍との戦いの帰趨に多大な影響を与えると告げた。

敵指揮官、そして英国第三軍のラファエル、両者がどれほど優れた用兵の才幹を有しているのか、そして二人の実力にどれほどの隔たりがあるのか、それらを備に知る事は出来なかったものの、しかし、銀雨降る世界であまたの戦場に従事した魎夜は、大軍同士の合戦のおいては、指揮官の能力こそが、戦況に最も影響を与えるという事実を熟知していた。

それならば、先手を打ち、敵指揮官の首級を挙げる。それこそが上策だ。そして、そのためには、彼のもとに辿り着くまでには、自らの存在はなるべく、秘匿する必要があると魎夜は考える。

なるほど、稀代の名将同士の戦いと言えば、後世の歴史家にとっては、生唾ものの一事であろうとは思う。

しかし、現在進行形で今を生きている当事者に、名将同士による戦いの舞台が整うのを、喜び勇んで悠長に待たねばならぬという謂れはない。

浪漫もへったくれもあったものでは無いが、重要なのは勝利するという一事であり、となれば、名将通しの戦いなどは未然に防ぐのが吉というものだ。

魎夜はかつての戦いの中で、事後における自らの声望は勿論、他者からの批評まで考慮して戦いに臨んだわけではなかった。そして、この魎夜の信条はこの世界でもなんら変わることはありはしない。

あの邪魔者がいなければ稀代の一戦が見られた、と後世の歴史家らには、精々残念がって貰えばよい。それで、現世において笑顔の花が咲き誇るのならば、後世の批評、悪評など魎夜は甘んじて受け入れよう。

「まぁ、嫌われ役を演じるのは今に始まったわけじゃねえ」

苦笑まじりに一人、そう言い放ちながら、魎夜は岩場から身を乗り出した。視線はなおも、城壁の一点へと向けたまま、石と砂だらけの悪路を両足で踏み鳴らす。

同時に魎夜は、意識を集中させ、奇跡の力、ユーベルコードを顕現させた。右手を振り上げ、そうして横に一薙ぎすれば、指先に絡みついた薄闇は、やおら、一枚の墨色の外衣となり、魎夜をゆるやかに覆いつくす。

魎夜は闇と一つとなった。彼が身に纏った外衣とはユーベルコードの力をそっくりそのまま具現化した闇の衣であり、闇のオーラである。それは、対象者である魎夜の姿を完全に隠蔽するばかりか、匂い全般さえも覆い隠す。そう、魎夜は、周囲の薄闇に溶け込んだのだった。

灰褐色の巨岩が散在する足場を巧みにやり過ごしながら、正面門をやや遠回りに左方へと迂回する様な恰好で、デウスエクス要塞へと向かい、疾駆する。

山道を超え、要塞周辺に巡らされた回廊へと降り立ち、勢いそのまま走りぬけていけば、石廊下の角の石柱から衛兵が唐突に姿を現した。

タロス兵、全身に鋼鉄をまとった、鋼の戦士が、石廊下の端からぬるりとその身を現したかと思えば、剥き出しになった瞳が、ぎょろりと魎夜へと向けられた。

魎夜が咄嗟に身構えるも束の間、しかしタロス兵は、すぐに視線を魎夜から前方へと移すと、魎夜をよそにそのまま、歩廊を進んで行く。

吐息を吐き、構えを解くと、魎夜は柱廊の端へと進み、一転、小刻み気味に歩を刻んでいく。

巡邏する衛兵たちが一定間隔で現れては消えていく。そんな彼らを横目に、魎夜は要塞の城壁間近まで音も無く忍び寄る。そうして要塞へと更に肉薄して、改めて、その外壁の急峻さ、城の備えの厚さを魎夜は再認識する。

遠間には、おぼろげながらにその外観が見えただけだったが、近間から見た要塞は、防備に関しても抜かりはなかったことがはっきりと分かった。

真下から城壁を見上げれば、石壁の所々には魔術文字が描かれており、それら魔術文字の間隙を縫うようにして、格子窓の様な銃眼が施され、そこからは、タロス兵と共に幾門もの砲身が首を伸ばしては、その銃口をぎらつかせているのが見えた。

魎夜は、柱廊の中、柱の陰に身を置き、その瞳を左右にけたたましく動かしつつ、警邏達の動向を、城壁の不備を伺った。

タロス兵と呼ばれる、全身に鋼鉄をまとまった警邏らは、未だ魎夜の存在には気づいていないようで、決まりきった順路を、規則正しく往来をしているばかりである。

柱廊を巡邏する警備兵の数は七体で、彼らは一定速度でぐるぐると回廊を巡回しては、監視を続けていた。そして彼らの警備に関して言うのならば、粗雑の一言に尽きる、というのが魎夜の率直な感想だった。

…タロス兵の挙動が緩慢に過ぎるというのが一つ理由として挙げられたが、それ以上に、彼らの巡回の間隔に最大の問題があった。

というのも、巡回人数に対して、タロス兵の数が明らかに不足しているのだ。

巡回中、本来ならば、回廊の一つの区画には常時、一体のタロス兵が置かれる必要があったが、しかし、絶対数が足りずにか、タロス兵が一つの区画を過ぎ、そうして別の区画へと移ってから、新たに次のタロス兵が区画に現れるまでの間、二三秒程度の空白が生じていることに魎夜は気が付いたのだ。

この数秒の間隙を突く様にして、一気に階上へと山登りの感覚で城壁を駆けあがって行けば良い。それは魎夜にとっては造作の無い事だ。

柱の裏に身を潜ませながら、魎夜はタロス兵に気づかれぬ様に回廊を進んで行く。歩廊の隅から姿を現したタロス兵が鷹揚とした挙止でもって魎夜の前を過ぎ去ていくのが見えた。息を殺し、足音を忍ばせ、魎夜は帆を進める。目的地に、魎夜は直ちに到着する。ちらりと後方を伺えば、巨体を左右に揺らしながら、重苦しい足音を響かせつつ、タロス兵が後方を過ぎ去って行く。その巨体が、ついぞ、歩廊の端まで到達した。タロス兵の巨体がゆるやかに姿勢を変え、角を左方へと折れ曲がっていくのが見えた。

「一秒…。」

魎夜は柱の陰から身を躍らせると、腰をかがめ、大きく息を吸い込んだ。

吸気と共に、酸素が肺臓へと充満し、全身へと駆け巡っていくのが分かる。両足を屈伸させ、力を籠める。

今、ここに空白の数秒間が生まれたのだ。

城壁は、目と鼻の先にあり、巡回中の警邏はすでに遥か遠方に過ぎ去り、薄闇の中の小さな一点となっている。今や魎夜の目前には、城壁が、精緻な石壁を前方へと突き出すようにして、断崖の様に丈高くそびえているのが見えるだけだ。

「二秒…」

白光りする城壁が、周囲に漂う薄暗の中で、妙にくっきりと浮かんで見えた。その壁面に描かれた魔術文字さえも、魎夜にははっきりと視認できた。

急峻な城壁も、そこに巡らされた防衛網や陥穽も、魎夜はなんら脅威にはならないだろう。そう、自らにはエアライダーの、そして魔剣士としての権能がある。

「魔剣士とエアライダーの力で早々に通らせてもらうぜ」

巡邏中のタロス兵を尻目に、一人、そう呟くと、魎夜は勢いよく大地を踏み抜いた。

魎夜の体がまるで毬玉のように勢いよく宙に舞い上がる。そうして、そのしなやかな長躯が、放射状を描きながら、高所、高所へと向かい、空を泳いでいく。徐々に上昇速度を落としながら、ついぞ、魎夜の体は中空でぴたりと静止する。しかし、そこで終わりだった。まるで奇術の一種を披露でもしているのか様に、魎夜の体は落下軌道に入ることなく、中空にぴたりと張り付いたままに、空を優雅に揺蕩うのだった。

そう、重力の楔は、太陽のエアライダーたる魎夜の前では何の意味もなさなかった。魎夜の前には、重力の概念は殆ど存在はしなかったのだ。

中空に滞空したままに、魎夜は城壁へと右足を延ばす。その右足が、石壁に描かれた魔術文字を避けるようにして壁面を蹴り上げた。更に魎夜の体が一段高く上空へと舞い上がる。

一歩、また一歩と垂直方向へと石壁を踏みぬく度に、魎夜の全身を心地の良い浮遊感が駆け巡っていく。

魎夜は、罠を上手く避けるようにして、巧みな足さばきでもって、城壁の壁を踏み抜いては、上空へと走り抜けていく。ルート上、銃砲を差し出したタロス兵の前を通り過ぎる様な事もあったが、魎夜は彼らと会敵するような場合は、全身に纏った闇のオーラをまるで鎖の様にして敵兵へと放ち、それらでもって彼らを束縛し無力化することで上手くいなしていった。

魎夜は、城壁を垂直方向へと快走し、城の三階部分まで一足飛びに走り抜け、城の最上部まで至る。

魎夜は、最後の一歩で石壁を大きく踏み抜くと、宙で体を静止させつつ、拳を構えた。目の前には、分厚い城の石壁が立ちはだかっている。魎夜の左右には、かなりの距離を隔てて、円窓が設けられていたが、そこには数多、敵のタロス兵の姿が散見された。

戦ったとて、負ける相手では勿論ないが、状況を考えれば、彼らを相手にできるほどの暇はない。

となれば、やや荒っぽくなるが進入路は別個に確保する必要があるだろう。

魎夜は、滞空したままに腰を捻り、拳を固める。目前の石壁を睨み見据えながら、二の腕を屈曲させ、後方へと肘を引く。

ならな、安全な進入路を作ればよい。やや荒っぽいがそれが最善の手ならば、逡巡するのは時間の無駄というものだ。

深く吐息を吐きだすと共に、魎夜は体をバネの様にしならせると、その右拳を石壁へと突き出した。

瞬間、じんとなにか痛痒感の様なものが魎夜の拳に走りぬけていく。瞬転、白光する石壁が軋みを上げながらわずかに振動するのが見えた。次いで、石壁は、内側へと大きく陥没したかと思えば、激しい破砕音を上げ、まるで紙細工の様に脆くも砕け散っていく。

礫片が周囲へと舞い、小石がざらりとした感覚でもって魎夜の肌に打ちつけた。目に飛び込んだ礫片を掌で拭い、魎夜が前方を見やれば、堅牢無比な城壁の一画には、ちょうど、人間ひとりが通り抜けられる程度の大きさの空洞がぽっかりと大口を開いているのが見えた。

魎夜は、石壁の縁へと手を伸ばし、がっしりと握りしめると、ぐいと体を引き寄せると、流れる様な挙止でもって、こじ開けた大穴から城内へと、滑り込むのだった。

天鵞絨の絨毯に覆われた、ゆったりとした石の足場に静かに舞い降り、魎夜は視線を周囲へと泳がせる。

広々とした一室がそこに広がっている事に気づく。

耳を澄ます。足音は無い。有機物、無機物問わずに生物の息遣いもまた、感じられなかった。

夜目を利かせるようにして目を細めれば、青白い燭台の炎に照らし出されるようにして室内の全容がはっきりと照らし出されていく。

最初、魎夜の目に付いたのは、部屋中央に備えられた長机であった。ついで、周囲を見渡せば、四方の壁面を飾る様にして唐草模様の壁飾りや壁画が並び、壁際には、豪奢な感じのする調度品を多数納めたガラス張りの戸棚が散見された。

また、部屋の中央の長机を挟んで、ちょうど反対側の石壁の左端からは奥間へと続く、道幅の狭い石の歩廊が伸びている事に気づいた。

石廊下の奥は、深い闇に閉ざされ、魎夜が目を凝らせどもその全容は露としてうかがい知れない。

だが、暗闇の奥より、なにか妙な気配が蠢くのを魎夜ははっきりと感じられた。それが果たしてなにかという確証を魎夜は持てはしなかったが、しかし、この大広間には、道はただひとつ、そこを除いて存在しはしなかった。

…となれば、進むべき道はただ一つだ。

「さてと、鬼が出るか蛇が出るか」

一人、苦笑しながら、魎夜は、暗闇の中へと一歩を踏み出すのだった。

大成功

🔵🔵🔵

エミリィ・ジゼル

エミリィ・ジゼル

今回は最短ルートを最速で踏破しましょう。

どうするかと言えば、時間遡行を駆使します。

具体的には要塞突入と同時にUCでセーブデータを作成。

そして要塞内を突き進み、問題が起きたら即ロード。

それを何度も繰り返して要塞内における敵の巡回ルートやタイミング、罠の設置場所やタイプ、そして指定官がいる部屋までの道順を割り出していきます。

全容が把握出来たら改めてロードして踏破開始。

周回で把握した通りに進めば、客観的には

上手く身を隠し

罠をやり過ごし

迅速に最奥にたどり着いたように見えるはずです。

言うなればRTAのチャート作りみたいなものですね。

それでは、かじできないの要塞最速踏破RTAはっじまるよー

荒涼と広がる山岳風景を背景に、リバプール要塞は薄闇の中、不気味に蠢いていた。

リバプール要塞は、四方を峻厳な山稜に囲まれた、堅固な山城である。遠目にも断崖の様に聳える城壁や、数多の黒点となって蠢動する敵影が窺われた。

そんな難攻不落のリバプール要塞に臨み、山道の中、悠然と歩を進める小柄な人影があった。

寒風が吹けば、腰まで伸びた銀髪が優雅にたなびく。白磁の様な繊細な細面のもと、くっきりと象嵌された翡翠の瞳が、穏やかな光を帯びながら、どこか気持ちよさそうに揺れていた。華奢な肩元から伸びた両腕が、人影が歩を刻む度に如何にも心地よさげに闇夜の中を泳いでいる。

猟兵、エミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)は、リバプール要塞前の攻略に乗り出すべく、山道から要塞を観察しつつ、確固たる攻略法をその胸裏に抱き、意気揚々と歩を刻んでいた。

正攻法で攻めれば、要塞攻略には多大な労力を要する事は一目瞭然だ。だが、エミリィには秘策がある。

一歩また一歩と歩を進めるたびに薄闇の中に沈むリバプール要塞はその姿を鮮明にしてゆく。せり立つ城壁や巡らされた櫓、要塞の随所を守備する機械兵の姿がはっきりとエミリィの視界に映し出された。

しかし、それでもエミリィは余裕しゃくしゃくと、歩を進めるばかりであった。

気づけば、石と砂との山道は尽き果て、足元は整地された石の足場へと変わる。ふと前方へと視線を移せば、左右に聳える物見櫓に挟まれるようにして石造りの正面門が鎮座しているのが見えた。門の周辺には、機械兵が三々五々で隊伍を組み、山道から正面門へと続く石廊下を横並びに埋め尽くしているのが見えた。たまらず、エミリィは優艶と微笑んだ。

「最近のゲームはいつでもセーブできるんで親切ですよね」

あっけらかんと言い放ちつつも、エミリィはユーベルコード【やりなおすメイドの術】を発動する。そうして、目前の光景を脳裏に焼き付けるのだった。

同時にエミリィは機械兵らの配備を仔細に観察する。彼らの配置や、その挙動、更には石廊下の左右に連なる石柱や、歩廊の中に散見されるレリーフの位置などを詳細に記憶する。

そうして全てを脳裏に叩きこんだところで、エミリィは山道から大理石の石廊下へと足を伸ばす。

踏み出した一歩とともに軽快な靴音が、石畳に反響する。瞬間、機械兵らの生命力を感じさせない、硝子細工の瞳が一斉にエミリィへと向けられた。

しかし、エミリィは微笑を崩すことなく、更に一歩を踏み出した。従容とした挙措のもと、彼らの視線など気にも留めずに、余裕たっぷりと一歩、一歩を踏み出していく。

対して、機械兵らと言えば、突如現れた侵入者の存在に脅威を感じたのだろう。奇怪な雑音をけたたましく響かせながら、荒々しく石廊下を踏み鳴らし、エミリィに向かい石廊下を勢いよく直進する。

更にエミリーは歩を進める。

整然と隊列を組んだ機械兵らの一団が、一塊となってエミリィへと切迫する。必然、両者の距離が更に縮まった。

既に両者の距離は三間まで迫っていた。機械兵が、攻勢に備えるように大槍を振り上げるのが見えた。銀色の穂先が、一様にエミリィの喉元を睨みつめけていた。

エミリィは怯まない。更に一歩を踏み出して、むしろ機械兵らへと肉薄する。結果、両者を隔てる間隙は消え去り、その鋭い槍先がエミリィの目と鼻の先まで迫る。

しかしエミリィは、槍衾の存在などどこ吹く風で、前方へと突き出た槍の林の中へとゆるりと身を潜らせる。対する機械兵達もまた、大きく石床を踏みしめては、その槍撃の間合いに捉えたエミリィに向かい、その手にした槍を勢いよく突き出した。

銀白の光沢を滲ませた鋭い槍の穂先がエミリィの喉元に、そして胸部へ、下腹部と迫り、その柔らかな素肌を突き刺さんと迫る。エミリィは、すかさず、奇跡の魔法を詠唱した。

「ロード!」

瞬間、槍の穂先はぴたりと動きを止めたかと思えば、一転、後方へと遠のいていく。後方へと滑るようにして機械兵らが遠ざかっていくの見えた。

そう、エミリィのユーベルコードはここに発現し、時間は今、逆回転を始めたのだ。機械兵らはまるで巻き戻し映像のごとく、歩廊を後ろ向きに城壁付近まで逆行し、エミリィもまた、歩廊から山道へと舞い戻る。

逆転する時間の中、エミリィは時の胎動を静かに待つ。

既に機械兵らはエミリィの視界の果てまで通り過ぎ、要塞の中の小さな黒点となった。指先に力をこめれば、ゆっくりとだが微動する。大きく深呼吸すると共に、心地よい大気が肺の中に満ちていった。

今、時間はエミリィの指定した基点へと完全に回帰し、そうして、再び秒針を刻み始めたのだった。

まずは、最初のチャレンジは終了、と内心で一人ごちつつ、エミリィは遠間に霞む城塞を眺めながら、先の侵入の際に記憶した敵の配置や挙動を再確認し、二度目の潜入を試みる。

そう、この難攻不落の要塞攻略のためにエミリィが選んだのは、時間遡行を繰り返すことにより、防衛兵の挙動や配置を完全に把握しつくし、その上で彼らの虚を突き、認識の埒外から要塞を踏破するというものだった。

RTAというゲーム競技がある。

それは、コンピューターゲーム、特にアクションゲームにおいてしばしば競われる競技であり、ステージの特徴や配置されている敵の挙動、更には固有のプログラミングをあらかじめ知悉し、瞬間瞬間で求められる最善手で障害を突破し、より短時間でゲームクリアを目指すというものであった。

エミリィは、いわば、RTAの手法を再現することで要塞攻略を試みたのだ。堅牢無比たるリバプール要塞を一瞥しながらも、エミリィは、この独特な手法による要塞攻略を前に内心、弾ませていた。

「それでは、かじできないの要塞最速踏破RTAはっじまるよー」

自らに宣言する様に意気揚々と言い放つと、エミリィは再び、一歩を踏み出した。

すでに敵の機械兵の配置や彼らの些細な挙動は勿論、その死角に至るまでをエミリィは知り尽くしていた。

となれば、あとは敵の綻びをつけば良い。

山道を進み、歩廊に至る。

彼らの視線が自らへと向く前に、エミリィはその記憶に従い、機械兵らの配置の穴をつくようにして、物陰に上手く身を隠しながら、彼らの視線をやり過ごしつつ歩廊を進む。すり足で歩廊を突破し、縫うようにして要塞内へと潜り込んだ。

「セーブ!」

歩廊を突破し、大広間へと至るや、エミリィは目の前の景色を再び脳裏に刻み込む。

目前には、大広間が拡がっていた。その光景をしっかりと記憶し、再び要塞内部の探索を開始する。

天鵞絨生地の絨毯を踏みしめながら、数歩、室内を歩き回れば、突如、奥間の闇から、一体の機械兵がぬるりと姿を現した。間髪入れず、鋭い視線がエミリィへと注がれる。

「ロード!」

エミリィが声を上げれば、時間は要塞潜入時まで回帰し、エミリィは、天鵞絨性の絨毯が覆い尽くす、石づくりの広間へと再び舞い戻るのだった。

エミリィは大広間での敵との遭遇を知った。となれば、次は、敵兵から上手く身を隠す方策を考えれば良い。

今度は既定の地点に進むことなく、大広間の一隅でしばし身を潜ませ、機械兵が通り過ぎるまで、時を待つ。機械兵の後ろ姿が再び闇の中へと消え去ったところで、エミリィは再びの探索を開始する。今度は、部屋の隅、階上へと続く螺旋階段へと目標を定めた。

しかし、エミリィがその一段目を勢いよく踏み抜けば、急転、天上から針山がエミリィ目掛けて、襲い掛かる。

「ロード!」

再び、エミリィは過去への回帰を果たすのだった。

その後もエミリィは、時間回帰を用いて、幾度もの試行錯誤を繰り返しつつ、要塞内の陥穽、敵の配置、巡邏による巡回路、更には指揮官の所在を割り出していった。

時間を逆行させるたびに、エミリィの脳裏には要塞内の概観が徐々に徐々にと浮き彫りになっていく。そうして数十に及ぶ時間回帰の末、ついにエミリィは要塞内の全容を暁通するに至ったのだった。

再び要塞の入り口に立ったエミリィの挙止に淀みは無かった。

機械兵の巡邏の隙をついて、階段を一気に駆け上がる。踊り場に設置された陥穽を上手く避け、二階へと躍り出た。二階の罠の類もやり過ごし、そうして、一挙に三階まで駆け抜ければ、司令室の手前、広々とした大広間へと瞬く間に到達する。

エミリィは、あたかも、十全な隠蔽策を用いて、要塞内の最短経路を、最速で踏破したかの様に錯覚されるだろう。しかし、実際のところ、エミリィのこの要塞踏破は一重に無数の試行錯誤の末に成し遂げられたものであった。

時間回帰の能力は言い換えるのならば、予知の力とも換言できた。数十度の試行を繰り返すことで、エミリィは未然に全ての事象を知ることを可能としたのだ。

的中が約束された予知のもと、エミリィは、最適解を選び続け、要塞内を瞬きする間に攻略して見せたのだ。結果、何者にも探知されること無く要塞内深部へと潜り込んだという事象だけが残った。

「RTA終了ですー。それでは…」

一瞬言葉を切り、歩を踏み出した。

「次のステージへ!」

喜々と声音を弾ませながら、エミリィは、確固たる一歩と共に、要塞指揮官の待つ三階の大広間へと躍り出るのだった。

大成功

🔵🔵🔵

ハル・エーヴィヒカイト

ハル・エーヴィヒカイト

アドリブ連携○

▼心情

そうだね

歴史なんてものは後世に委ねるべきものだ

今を生きる我々はただ今を生き抜くのみ

私の剣がその一助となればいいが

▼ポジション

キャスター

▼潜入

今回は生身による潜入だ

潜入前に事前にキャスターの支援を受け術式を強化しておき、UCを発動

この要塞を包み込むように殺界を形成

「こちらハル。状況を開始する」

潜入そのものには気づかれるだろうが弱い衛兵を相手にする手間は省けるだろう

そして目的となる相手、あるいは逃げずに残った衛兵の位置は把握できる

三階最奥の最も大きな光点への最短経路を辿って駆け抜ける

途中の罠は[気配感知]と[心眼]により[見切り]

結界から取り出した刀剣を[念動力]で射出して破壊しながら進もう

最短経路の途中で逃げていない衛兵がいた場合は[範囲攻撃]で速やかに制圧する

「この程度で私を阻めると思うな」

森閑と佇む薄闇の中、リバプール要塞は柔らかな墨色の夜衣をその身に纏いながら、明け方の空へと向け、その堅牢な城壁を突き出していた。未だ、要塞周辺は暗がりに満たされていた。

だが、一旦、要塞から視線を外し、そうして、山稜の東端へと目を凝らせば、糸杉の木立が群生する、黒ずんだ山稜には、既にほの赤い微光が滲みだしている事に気づくだろう。

朝の訪れを告げる、菫色の陽光がそこには微かに覗かれたのだ。

黎明の光を僅かに湛えた山々を臨み、ハル・エーヴィヒカイト(閃花の剣聖・f40781)は、小さく口端を綻ばせた。

糸筋の様な陽光の存在が、ハルには吉兆の様に感じられたのだ。手を伸ばし、大気に漂う光の筋を指先に絡めれば、幾分も心が寛いだ気がした。

そうして遠景の山並みから、一転、近傍の要塞へとハルが徐々にと視線を落としていけば、要塞にもまた乏しいながらも朝日が射しこんでいるのを感じた。

山々に閉ざされたこの薄闇の中においても、呼吸と共に早朝特有の明朗とした空気が肺の中へと充満していくのが分かる。

剣の柄に手を添える。ひやりとした感触が掌に広がっていった。

そうしてハルが、流麗な挙措でもって鞘を払えば、氷の様に研ぎ澄まされた刀身がするりと身を露わにする。射しこむ陽ざしが刀身へと沁み込み、その鮮やかな刃紋を薔薇の花弁の如く浮き彫りにしていた。

山間の硬い大地を踏みしめながら、ハルは、剣の切っ先でリバプール要塞を牽制し、同時に自らの鋭い視線で要塞を射貫いた。

既に準備は整ったとハルは判断する。朝の訪れを契機にハルは、リバプール要塞攻略に乗り出すことを決めたのだ。

「ハル・エーヴィヒカイト…。状況を開始する」

ハルは薄闇の中で蠢くリバプール要塞を凝視する。あの要塞を踏破して、この白刃でもって敵の指揮官を切り伏せるのだと自らに言い聞かせる。

同時にハルは少女の言葉を脳裏で追想していた。

グリモアの少女は歴史とは人が紡ぐものであると暗に語った。

ハルもその意見には賛同する。

歴史の評価は後世にゆだねるべきである。今を生きる自分達は、その命の火を燃やし尽くして、ただ駆け抜けるように生き抜けばよいのだ。その燈火の一つ、一つが集まり、大いなる歴史のうねりを作り出すのだ。

人類の歴史は、無数の語り部や著述家、史家により連綿と語り継がれてきた。大いなる歴史の本流の前には、名指揮官同士の戦いの一つや二つなど些事に過ぎぬだろうともハルは考える。

ハルは意識を集中させつつ、剣を横一閃に薙ぐ。

瞬間、音も無く空を切った切っ先のもと、一陣の光芒が虚空に顕現された。

現出した淡い光芒は、薙いだ剣の切っ先に押し出されるようにして、長い尾を曳きながら狭隘な山道を一直線に駆け抜けていく。光芒は薄闇を切り裂きながら、その勢力を増していき、ついぞ巨大な光の波濤となって、要塞の胸壁へと雪崩れ込んだのだった。

「境界形成――」

ハルの艶っぽい声音が響けば、白い光の波濤は、胸壁のもとで砕け、周囲に光の飛沫を振り撒くのだった。

無数の光の飛沫が大気に迸り、立ち込める薄闇を水晶の輝きでもって眩く照らし出す。

一瞬、真昼のごとき明るさが、リバプール要塞周辺に溢れた。

遠間にも、要塞の厳めしい白大理石の胸壁や、周辺に巡らされた尖塔や櫓が、眩い光の奔流の中で、くっきりと浮き彫りになるのが、ハルに視認された。

ハルは一歩を踏み出した。ハルの足元には、白砂を敷き詰めた様な一筋の光の道筋が、要塞へと向かい伸びていた。ハルはただその光に導かれるままに要塞へと向かう。

ふと遠景を伺えば、刹那の間、要塞周辺に充溢していた無数の光の粒子は、大部分が立ち込める薄闇に飲み込まれ、急速に勢力を落としつつあるのに気づいた

時の経過と共に眩耀は薄光へと変わり、その明度を徐々に減退させながらついぞ、薄闇へと回帰する。

もはやリバプール要塞は闇の中へと沈み、おぼろげになった輪郭だけが薄闇の中に佇むのが見えるだけだった。 ただ、ハルの足元に淡く浮かび上がった、山道と要塞とを繋ぐ、一本の乏しい光の道だけが、今や唯一の光源となって視界を照らしていた。

しかし、この薄光の道筋こそが、ハルの放った閃光、ユーベルコード【境界形成】によって示された、敵要塞指揮官の所在を示唆する道標でもあったのだ。

ユーベルコード【境界形成】とは、特定の地点をハルの放つ光の波動で満たすことで、特殊な力場を形成し、ハルの恣意のままに周辺の法則を歪めるというハル独自の秘技であった。

要塞をほの白く照らし出した光の粒子の一粒、一粒はいわば、ハルの放つ殺気であった。見た目には初雪を彷彿とさせる、柔和な微光は、その実でそれに触れた者の心奥に恐怖心を植えこみ、ハルに敵対する者を恐慌状態に陥れる。一度、ハルの術中にはまれば、弱き者は例外なく戦慄し、遁走を始めるだろう。

もちろん、ハルの殺気をものともしないものもいる。リバプール要塞において言及するのならば、それは要塞指揮官に相当する。

だが、このユーベルコードは、ただ敵を恐怖させるだけの技には非ず。副産物とも言うべき、もう一つの効力をも有していた。

それが、ハルの足元に刻まれた光の道筋である。

光の粒子に怯まぬものは、光によってその所在を曝け出される。薄闇の中、茫洋と浮かび上がった光の道筋とは、ハルの覇気に恐れぬ者とハルとを繋ぐ架け橋であったのだ。

この道の先に敵の指揮官はいる――。

ハルは確信していた。

ハルは、速足気味に山道を駆け上る。 山道が途切れ、石畳へと変わった。岩々は消え去り、山肌は遠ざかり、かわって目前には張りめぐらされた石柱が現れ、正面門を左右から守る様にして屹立する物見櫓がはっきりと浮かび、そびえる城壁が遠望された。

そこには荘厳とした威容を誇るリバプール要塞があった。

しかし――、この堅固な要塞の入り口付近には人影も無ければ、生物の息遣いも感じられなかった。入口周辺には衛兵を始めとした敵の気配は、露として伺われなかった。

一歩をハルが踏みだせば、甲高い足音が石廊下に響き、足裏には硬い石を踏む確固とした感触が走ってゆく。

しかし周囲からの反応は無い。

リバプール要塞を目前にして、ハルは自分の判断が功を奏したことを実感する。

潜入に先立ち、ハルはキャスター部隊へと自らを術式により強化することを要請していた。キャスターらの助力もあってだろう、ユーベルコード【閃花の境界】は、要塞一つをまるまる包み込むほどの広範囲で展開された事をハルは知る。今、要塞内はその全域がハルの奇跡の力の統治下におかれ、より弱いもの達は、抵抗する気力さえも喪失しているだろう事が、ハルには推測できた。

多少の戦闘の心づもりで要塞潜入に挑んだが、それも杞憂に終わりそうである。

視線を落とせば、白砂の輝きを湛えながらも、光道は、一直線に表門まで伸び、城内へと続いているのが見えた。それは周囲に敵がいない事の証左でもあった。

ハルは正面門へと続く石廊下を、まるで無人の野を往く様に、一挙に踏破すると、城門をくぐり、瞬く間に要塞内へと侵入を果たすのだった。

城内に入るや、浮かびあがる光の道は、大広間に敷き詰められた天鵞絨の絨毯を、白砂の眩さで淡く染めだしながら、部屋の左端に設けられた螺旋階段へと伸び、そのまま階上へと向かっていった。

しかし、ここにきて光の道筋に変化が現れた事にハルは気づく。

じっと床の上の光の道筋を凝視すれば、道筋は、広間から階段へと向かう中で、一本の太い主幹はそのままに階上へ、しかし中途で枝割れした幾本の分枝は大広間の中へと伸びている事に気づく。

ハルが、その支流の一本を視線でたどっていけば、大広間の闇の一隅に、警邏と思しき機械兵らが数体寄り集まっているのが見えた。

集団を形成することで恐怖を克服するという事例も存在しうるのだろう、とハルは一人、思案する。思案顔で敵を見つめつつも、掲げた剣を再び鞘に納めるとハルは臨戦態勢を整えた。

腰を落とし、剣の柄に手を添え、居合の構えを取る。床を踏み抜き、疾駆する。ハルは、一息の間に、音も無く警邏兵らの一団へ肉薄した。

敵の機械兵の数は四体、一斉に相手取ったとしても、何ら造作の無い相手であろう。

二歩、三歩と踏み出したところで、ようやく機械兵らの視線がハルへと向かう。ぴくりと横並びになった機械兵らの肩元が微動するのが見えた。彼らのガラス細工の瞳が、大きく見開かれた。

だが遅い――。既にハルと機械兵らを隔てる間隙は無に等しい。

ハルは前のめりに大地を踏みしめると、滑るようにして機械兵の懐へと飛び込んだ。

深く上体を落とし、剣の鯉口を切り、前方へと腰を滑らせる。

機械兵の瞳がハルをはっきりと捉える。その拳がいかにも緩慢とした挙止で振り上げられるのが見えた。その全ての行動が二拍ほど、ハルの行動の後手を踏んでいる。

ハルは、深く吐息を吐きだすと同時に、身に蓄えた力を一挙に開放する。限界まで緊張させた筋肉を一気に脱力させ、剣を鞘から払う。

腰を捻り、二の腕を滑らせ、剣を一閃する。

瞬間、風切り音も無く、鋭い剣の切っ先が横一文字に虚空を走った。機械兵らと遥翔を隔てる僅かな空隙を、稲妻の如き白い閃光が走り抜けていく。

稲妻は薄闇の中をのたうちまいながら、機械兵らへとその鋭い刃を突きつけた。白刃が、横並びになった機械兵らの、その分厚い甲冑を横凪すれば、鈍重な衝撃音と共に、鋼鉄の甲冑は脆くも砕け散り、横列を敷いた機械兵らが後方へと力なく飛び退いていくのが見えた。

ハルは振りぬいた剣を鞘に納める。機械兵らは、放物線を描きながら空高くその巨体を泳がせ、ついで最高点へと達したかと思えば、今度は一転、落下軌道へと入り、勢いよく石床へと落下し、その巨体をめり込ませるのだった。巨大な地鳴りが周囲を揺らし、巻き起こった砂埃が松明の薄明りの中できらきらと輝いて見えた。

機械兵らは事切れた様で、微動だにしない。

ハルは、敵兵らが無力化されたことを確認すると踵を返し、今度は一転、螺旋階段へと向かい、大広間を矢のように駆けぬけていく。

張り巡らされた罠の存在に注意を払いながら、一息の間に大広間を走り抜け、石段前まで至る。

足元の光の道筋は螺旋階段の石の足場を這う様に進み、階上へと向かって行った。光の足場は、その先に敵の指揮官がある事を教唆している。

ハルは石階段へと一歩を踏み出さんと右足を伸ばす。

だが、その右足が石段を踏み抜かんとした瞬間、突如、ハルの脳裏で、違和感を告げる警鐘音がけたたましく鳴り響くのを感じた。咄嗟にハルは足を止め、石段を注視した。

埃を被った石段になにかくぼみの様なものがある。視線を石段から壁伝いに天井へと這わせていけば、天井にもまた、上手く石壁によって偽装されていたが、針山の様なものが薄っすらと覗かれた。

単純な罠であったが、なるほど、意外にもこういう初歩的なものこそ、有効であるのだろう。

ハルは苦笑気味に天井を眺めながらも、機転を巡らせる。

おそらく、三階へと続く順路には多くの罠が張り巡らされているのだろう。

それならば、道なき道を行けばよい。

わずかな黙考の末、ハルは進むべき道を直ちに導き出した。

踏み出した右足を石段から外し、かわって大広間の床石を力強く蹴り上げた。ふわりとハルの体躯が優美に宙を舞う。

軽やかに宙を舞いながら、ハルは、螺旋階段の両脇に備え付けられた石の欄干の上に降り立つと、曲芸師よろしく、心許ない足場の上を風の様に走り抜けていく。

欄干の上を往くことで、罠の発動自体をハルは未然に防いだのだった。

ハルは、瞬く間に螺旋階段を駆け上り、勢いそのまま三階まで走り抜け、そうして石階段が尽きたところで、欄干から飛び降りた。

再び、石床に降り立ったハルの目前には薄暗い大広間が口を開けて広がって見えた。

未だ足元に刻まれた光の道は、消退することなく、むしろますますその光量を増しながら薄闇の中へと伸びていた。

肌感覚で敵指揮官が近くにいる事がひしひしと感じられた。

腰元の剣に手を添え、一歩をゆるやかに刻む。敵との遭遇に備え、わずかに鞘から剣を抜く。

一歩を踏み出す。

瞬間、なにか鋭い殺気の様なものがナイフの様に肌を刺す。同時に、大広間の奥で何かが白く蠢くのが見えた。

それは閃光であった。銀糸の様な白い閃光が、ハルの眉間の先まで猛烈な勢いで迫るのをハルの両の眼ははっきりと捉えた。

すかさず、ハルは剣を抜き閃光の横腹を撃ち払った。閃光は砕け、残光が大広間を仄かに照らし出す。しかし、息つく間もなく、左手からは第二の閃光が、右手からは第三の光芒がハルへと向かい迸る。

身を左方へと捩り、紙一重で二の閃光をやり過ごし、剣を振り上げることで、自らに迫った第三の光線を切り払う。

駆け抜けていく光線により照らし出された大広間のもと、ハルの視界の先、二門の無人の火砲の存在が目に入った。

「この程度で…」

砲口を睨み据えながら、ハルは剣を振り上げた。

「私を阻めると思うな――」

吐き捨てるように言い放てば、ハルの左右の空間より、音も無く刀剣が現前する。

ついでハルがその手にした剣を振り下ろせば、現出した二本の刀剣は、勢いよく空を滑空し、その鋭い切っ先でもって火砲を切り裂くのだった。

砲身が歪にねじ曲がったかと思えば、火砲が勢いよく破裂した。火の粉が爆ぜ、鉄片が周囲に散乱し、爆音が周囲にたなびいた。硝煙のすえた匂いが鼻腔に充満していく中、ハルはなおも足取り軽く、足元の光の行方を追い、大広間を更に奥へと進むのだった。

大成功

🔵🔵🔵

月隠・新月

月隠・新月

◎

連携〇

どの国にもデウスエクスに対抗すべく尽力する者がいる、頼もしいことです。デウスエクスに打ち勝つため、俺も戦いましょう。

敵に見つからないよう【ブランクオベリスク】で偵察を行いながら、【闇に紛れる】ことで身を隠しつつ行動しましょう。

敵を察知する術が施されている城壁に、城内の罠……すべてを突破するのは骨が折れますね。隠し通路などがないか探してみましょうか。

敵がある程度隠し通路を利用していれば、その痕跡を【追跡】すれば見つけられるかもしれません。そうでなくとも、隠し通路があれば少しは不自然な風の流れや匂いがあるでしょう(【嗅覚】)

隠し通路を見つけられたら、敵がいないか確認しつつ潜入しましょう。

暗がりの中を一頭の漆黒の獣が駆けていく。しなやかな四肢が躍る様にして、薄闇の帷帳を切り裂けば、その艶のある黒いタテガミが薄闇の中、一際鮮やかに映える。その前脚が柱廊の石床を軽やかに踏み鳴らせども音は無く、しかし獣は風となって石畳を駆け抜けていく。それはいわば闇の象徴であり、そして、鋭い番犬の牙であった。

闇に溶け込んだ漆黒の獣が、石柱の陰から陰へと、縫うようにして石廊下を駆け抜けていども、その後には僅かな微風が漂うだけだった。

いかに警邏が重厚な監視網を張り巡らせ、その無機質な瞳で持って薄闇の中を注視しようとも、既に薄闇の中、霧とも風とも靄とも化した獣を捉えることは出来はしないのだ。

月隠・新月(獣の盟約・f41111)は、柱廊を駆け巡りながら、堅牢な城壁をそびやかすリバプール要塞を前に、その攻略法を一人、模索し、結果、単純な正面突破という選択肢を直ちに棄却した。

新月が、その銀白の瞳を、リバプール要塞の石壁へと向ければ、薄闇のもと壁面に描かれた魔術文字が薄っすらと浮き彫りとなる。等間隔で城壁に刻まれた魔術文字の内容自体が何を意味するかは、判然としないものの、グリモアの言葉によればそれが一種の探査装置の役割を担っている事は間違いないだろう。

回廊を警邏する厖大な数の機械兵の存在や、未だ潜入には至っていないものの、城内に張り巡らされているという無数の罠の数々を思えば、要塞を純粋な力技で突破するのは至難の技であると、新月の明敏な頭脳が告げていた。

だからこそ、新月は絡め手でこの要塞への侵入を企図したのだ。そして、既に新月は要塞攻略の糸口を掴みつつあった。そう、それが、この要塞に存在するであろう隠し通路の存在だ。

新月には猟兵として、特に潜入や隠密行動において特に優れた資質を有していた。その一つとして挙げられるのが、螺旋忍者の、そして降魔拳士としての異能の力が挙げられる。

螺旋忍者としての敏捷性の高さや、破魔の力を有した降魔拳士としての能力は絶大であり、これらは純粋な意味での戦闘面における新月の支柱であった。

しかし、これら猟兵としての強大な力とは、あくまで新月を補助的に支える一能力にしかすぎないのも事実である。実のところ、新月の最大の武器とは、その聡明な頭脳にあり、優れた観察眼にあった。

新月を手練れの猟兵する特性とは、純粋な力のみに非ず、氷の様に研ぎ澄まされた冷静な判断力のもとに成り立つその精神性に依る部分が大きいと言えるだろう。

新月の、怜悧さを湛えたその銀白の瞳が闇夜の中で、一際鮮やかに輝いていた。

回廊を疾駆すると共に目まぐるしく変転する視界のもと、警邏の機械兵が現れては消えていく。彼らの挙止を具に見切りつつ、新月は柱の間を機敏に移動しながら、彼らが、自らに迫ると足を止め、闇に身を潜ませる。しばし、闇の中でうずくまりながら、研ぎ澄まされた嗅覚と視覚とで、警邏兵が自ら遠のいていくのを確認すると、新月は再び、歩廊へと躍り出て、目的地へと駆け出すのだった。

急発進と急停止、大胆な快走と隠蔽とを繰り返しながら、新月は着実に目的地へと迫りつつあった。

その動きに淀みは無い。それもそうだ。今、新月はこの要塞内のすべてを知悉し、その情報をもとに最適な行動を選択し続ける事が出来たからだ。

新月の双眸が捉える視界には、薄闇に沈む、乏しい足場が茫洋と浮かんで見えるのだけであった。

だが、新月は回廊内に配置された全ての巡邏の位置は愚か、彼らの歩速、ついには彼ら一体、一体の無機質な鋼鉄の相貌に至るまで、更には回廊周辺の全容をはっきりとその網膜に浮かべる事が出来たのだ。

それを可能にした技こそが、新月のみに使用が許された奇跡の御業、ユーベルコード【ブランクオベリスク】である。このユーベルコードと、そして新月の冷静沈着な精神性によって、完璧な隠密行動は初めて可能となったのだ。

このユーベルコードによって、新月は今、無数の目でもって、この要塞の回廊内を監視している。そして、その目こそが、柱廊内に所せましと並ぶ、計百本を超える石柱である。

回廊内に林立する石柱―オベリスク―は、一見、要塞固有の装飾物の類の様に見受けられたが、その実、新月のユーベルコードの発動と共にその姿を現出させた、要塞にとってのいわば夾雑物である。

石柱の一本、一本は新月の意思に従い、時に攻撃の刃として、時に偵察のための目として機能する。現在、新月は百を超える石柱―オベリスクーを、いわば視界の補助として活用し、それら一本一本が拾い上げた視野情報を自らの脳裏で処理し、これら多角的な視野を統合させることで、要塞の立体的な位置構造を網膜に投影させていた。

肉眼的な視界に加え、新月はこのユーベルコードを巧みに利用することで、回廊内の構造を完全に掌握したのである。

目の前には薄闇が厚い層となって歩廊を遮っていた。しかし、新月の網膜には、ユーベルコードにより形成された映像のもと、別の石廊下より角を曲がり、今まさに新月の前に現れんとする機械兵の警邏の姿がはっきりと映し出されていたのだった。

敵が近い事を知る。機械兵の足音ははっきりとは聞こえない。

しかし、網膜には、接近する機械兵の姿が克明に映し出されている。咄嗟に、石畳を左方へと蹴りぬいて、石柱の柱に身を隠せば、網膜の映像が示す通り、一体の機械兵が、歩廊の先の闇の中から唐突に姿を現すのが見えた。新月は柱に身を潜めつつ、そうして、機械兵が遠ざかっていくのを静かに待った。

敵の気配が消えるのを確認し、新月は再び石廊下へと飛び出す。そうして、しばし無人の通路をひた走り、再び、警邏が現れるのを確認して柱の陰に姿を隠す。

この一連の行動を続けながらも、新月は、当初より当たりをつけていた地点の目前まで遂に到着するに至るのだった。

新月が怪しんだのは、石柱―オベリスク―から伝えられた、回廊の一角に不自然に置かれた騎士の彫像の存在であった。騎士像は多数、要塞内に置かれていたが、新月は直感的にその騎士像になにか違和感の様なものを感じ取っていた。

事実、新月が騎士像へと近づくにつれ、鼻腔に微かに漂うコロンに似た甘い芳香はますます濃くなり、山風とは異なる、肌へと吹き付けるやや湿った微風がより鮮明に感じられるようになった。そしてなにより、足元に僅かに残された人間大の靴跡は、途切れることなく、騎士像へと向かい伸びていくのが肉眼的にもはっきりと伺われたのだった。

再び、次の歩廊へと躍り出れば、歩廊の対側からは予定調和の如く、機械兵が姿を現す。

新月が、かの機械兵をやり過ごし、そうして更に数歩と歩廊を進めば、通りの端、薄闇の中に鎮座する、件の騎士の彫像が視界に浮かぶ。

石床に鼻を近づけ、わずかに漂う芳香の出所を辿れば、歩廊の道端を不自然に占有する、一体の騎士の彫像のもとへといきついた。目を細めて、石床の上を注視すれば、床に残された人間サイズの靴跡は、石像のもとでぷっつりと途切れている事が分かった。

ふむと、頷きながら新月は石像の前まで静かに歩を刻む。耳を澄ませば、彫像の下より微かな風音が耳朶に触れた。

まじまじと騎士の彫像を凝視する。大理石で精緻に塑造された騎士の彫像が、まるで実物の様に、雄々しくその場に佇立している。

更に新月が目を凝らし、彫像の細部を仔細に観察すれば、かの騎士が掲げた剣のもと城壁の石壁に刻まれたのと似た魔術文字が刻まれている事に気づく。同時に新月は魔術文字の羅列の中の一つ、Lに似た文字に幾つもの指紋が付着している事をも発見するのだった。

動きを止め、新月は文字列を眺める。警邏の機械兵は未だ間遠にあることを石柱―オベリスクーの一本が伝えていたが、彼らの巡回速度を考えるのならば、俊巡している時間は無きに等しい。

新月は、無謀や蛮勇の類を好まない。しかし、反面で意味のない沈黙や停滞には全く価値を見出すことはできなかった。

そんな自らの性向ゆえ、新月は束の間、沈思したものの、直ちにLの字に似た魔術文字へと前脚を伸ばすと、剣のもとにじみ出た指紋に沿ってLの字を前爪で擦る。

瞬間、騎士像がわずかに身震いしたかと思えば、その手にした剣を振り下ろす。

咄嗟に新月は足を引き、身構える。

罠の一種が発動したかと、新月が内心で舌打ちするも間もなく、騎士像の足元でうめきにも、地鳴りにも似た振動音が上がる。ついで、身構える新月をよそに、騎士像は仰仰しく床石を後方へと滑り出す。そうして騎士像は勢いそのまま数歩ほど後方へと移動すると、ぴたりと静止するのだった。

かわって、騎士像の元居た足元には、大きな穴倉と共に地下へと続く階段が顔を覗かせた。

安堵のため息をつきつつ、新月は罠の類が無い事を確認すると、穴倉の中へと直ちに身を潜らせる。石段を下り、道幅の狭い小径を勢いよく疾走していく。鋭敏な嗅覚が、地下道に罠の類が無い事を知らせている。左右の壁に一定間隔で並ぶ燈火は、仄暗い地下道を淡く照らし出し、小路の奥へ奥へと続いていく、この城の主の者と思しき靴跡の軌跡を明示していた。

新月が小道を駆けていけば、すぐに袋小路へといきついた。しかし、行き止まりの石壁の一角には、石像同様にLと似た魔術文字が象られ、その表面上には、石像の時と同じように幾つもの指紋の跡がこびりついているのが見えた。

再び、前爪で石壁のLの字を削れば、目の前の石壁は軋みをあげながら、上方へと浮かび上がり、奥間へと続く道を開くのだった。

ふと新月の目の前に階上へと続く、螺旋階段が姿を現した。

未だ周囲には敵の気配は無かったが、新月の第六感がこの螺旋階段の先、強敵が待ち受けていることを、告げていた。

…だが、願ったり叶ったりだ。新月は要塞に潜み、敵に発見されること無く、三階へと安全に至る最短経路を見つけ出したが、この一連の行動は一重に、この要塞指揮官の討伐のために行なわれたものだった。

ここで引き返す様な愚行を新月が犯すはずがなかった。

新月は思う。

どの国にもデウスエクスに対抗すべく尽力する者が数多いる。彼らの存在は、このケルベロスディバイドを主戦場に戦う新月には心強い存在であったが、例え彼らがいかに心身共に屈強であろうとも、猟兵の力が無ければ、デウスエクスの脅威の前に、多くの勇士は命を落とすだろう。

猟兵の力は絶大である。しかし、その数には限りがあり、故に猟兵が介入できる戦いは限定されているというのが実情である。

だからこそ、猟兵が介入する戦いでは、戦局を決定づける様な快勝が求められるのだと新月は考える。

今、外部ではデウスエクスの大規模軍と、DIVIDE直轄、英国第三軍がにらみ合いを続けている。彼らの勝利は、この要塞の指揮官の討伐をもってして完遂されるのだ。まさに、今この瞬間こそが、戦いの天王山と言えた。

それならば…。

――デウスエクスに打ち勝つため、俺も戦いましょう。

螺旋階段の果て、未だ、上階の様子は模糊としてうかがい知れなかった。しかし、新月の足取りに淀みは無い。その一歩が石段を踏み鳴らした時、すでに新月の新たなる戦いは幕を開けていたのだった。

大成功

🔵🔵🔵

第2章 集団戦

『タロス兵』

|

POW : ドリル鉄甲

【巨大ドリル状に変形させた腕】を【一時的に増幅させたグラビティ・チェイン】で加速し攻撃する。装甲で防がれた場合、装甲を破壊し本体に命中するまで攻撃を継続する。

SPD : フルメタル武装

【剣や槍などの近接武器の形状に変形させた腕】でダメージを与えた対象を【鉄杭】で貫いてから【鋼の鎖】で捕縛し、レベル秒間、締め付けによる継続ダメージを与える。

WIZ : ギガント鉄拳

【鉱物を纏わせて巨大化した拳】で近接攻撃し、与えたダメージに比例して対象の防御力と状態異常耐性も削減する。

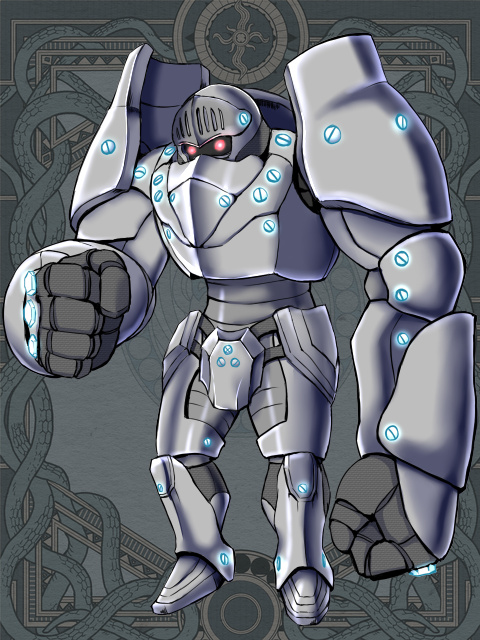

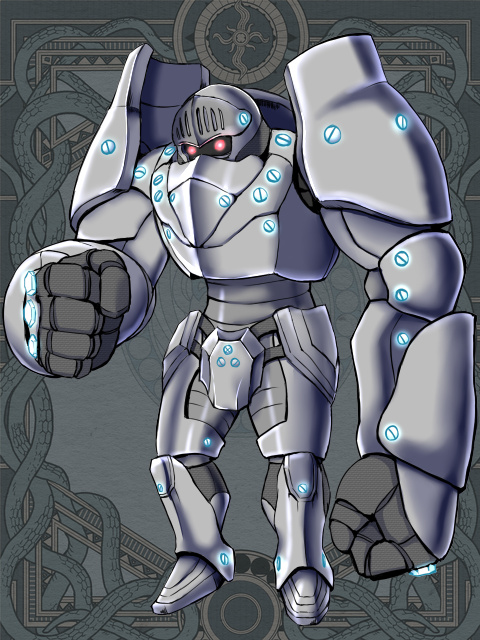

イラスト:良之助

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『集団戦』のルール

記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●本題:要塞潜入

目前に大広間が拡がっていた。部屋の四隅に立てかけられた燭台の炎は、その蒼い燈火でもって、石造りの冷たい一室を仄かに照らし出していた。

微かな灯火のもと、猟兵達は、大広間に蠢く無数の機械兵の存在を猟兵達ははっきりとその目に焼き付けるのだった。室内に漂った底冷えるする冷気が、肌を刺していた。機械兵らのガラス細工の瞳が一斉に猟兵達のもとへと向けられるのが分かった。

そこにあるは、、タロス兵なる全身機械のデウスエクスであった。ゴーレムと呼ばれる彼等は、まさしく、このリバプール要塞において、要塞指揮官を守る最後の砦と言えるだろう。

タロス兵らは三々五々で小さな集団を形成しながら、まるで侵入者たちを最奥へと行かせまいと部屋中を所狭しと埋め尽くしているようだった。

ふと闇の中で視線を凝らせば、彼らに守られるようにして、大広間の奥へと伸びる小路の存在が、うっすらと浮かんで見えた。

この大広間の先に、要塞指揮官が待っているであろうことは想像に難くないだろう。

あなた達は身構えれば、地鳴りと共にタロス兵が一歩を刻むのが見えた。薄闇の中、銀色の光沢を帯びたその機械の大腕が輝いて見えた。地鳴りと共にタロス兵らが巨体を揺さぶり、あなた達へと迫る。

周囲の空気は急速に粟立っていき、重苦しい緊迫感が薄闇の中に充満していくのが分かった。

津波の様に押し寄せるタロス兵らと猟兵による戦いの幕が今、まさに切って落とされようとしていた。

●閑話:神英戦争~リバプール平野にて~

斜に射しこむ朝日のもと、刻まれた淡い光の白波が、リバプール平原を、そして後景の山間に聳えるリバプール要塞を洗い出していた。

降り注ぐ早朝時の淡い陽光の驟雨の中で、DIVIDE直轄第三軍の若き美貌の司令官は、白い歯を光らせながら、今まさに長大な長城となって平原を埋め尽くすデウスエクスの陣容の一角を、その手にした指揮刀で指し示していた。

「イゾルデ、あそこだ。あの場所に綻びがある...。君はどう思う?」

ラファエルの姿がそこにあった。彼は、小高い丘の上、身を乗り出すようにしながら、前景を喜々として眺め、声を荒げていた。陽光が色素の薄い金色の前髪を、金糸の輝きで映し出している。朝の陽光が彼の蕾の様な唇を、薔薇色に染め上げていた。ラファエルが口を開くたびに、薔薇の花はやわらかにその花弁を開き、その度にしっとりとした低音が明朗とした大気の中に凛と鈴の様に響くのだった。

「姫閣下――。それは軍学校時代の次席の俺には判断つきかねますね。ただ、姫閣下がそう判断された以上は間違いはないでしょうよ」

ラファエルの隣まで歩を進めると、イゾルデは揶揄うようにそう言った。瞬間、ラファエルがやにわに表情をしかめるのが見えた。

「イゾルデ…。もうこの年だぞ?姫はやめないか」

「閣下と尊称しているでしょう?それに俺を副官として雇ったのは姫閣下ですよ?これくらいの不作法はご覚悟を」

イゾルデは肩をすくめ、悪戯好きな悪童の微笑でラファエルへとそう告げた。軍学校時代と同様に、左目を瞬かせ、そうして快活とイゾルデが目合図すれば、ラファエルもまた昔とまったく同じ挙止のもと、ふんと鼻をならし、どこかバツが悪そうにイゾルデから顔を背けるのだった。

そんなラファエルを横目に、イゾルデの笑みはますます深くなる。こんな他愛もないやりとりで嘲りあいながらも、イゾルデは敵陣を一瞥すると、やや声音を落としてラファエルに再び答えた。

「そうですね、姫閣下。姫閣下ほどには具に敵の気配が読み取れるわけではありませんが、俺も敵の動きが緩慢なのにはうすうす感づいていましたよ。やはり不自然だ」

イゾルデは言う。

瞬間、ラファエルが瞠目がちに目を見開いた。

「君もそう思うか、イゾルデ。理由は判然としないが、敵要塞指揮官は未だ要塞を出立できずにいる。俺はそう見ている」

ラファエルが間髪入れずにそう答えた。イゾルデは首肯すると、その皮肉気な相貌を敵陣へと向けた。

黒い無数の点が目の前の平野に集簇し、巨大な壁となって横一列に聳えている。

そう、それは長蛇の横列を敷いたデウスエクスの陣列であり、彼らはラファエルら第三軍から三町ほど離れた平原にて、現在、不動のままに布陣していたのだった。

まるで強固な石壁だと、イゾルデは半ば戦慄しながら敵陣を眺めていた。対して、ラファエルは、一見、堅牢に見えるこの軍容の中に小さな綻びを見つけたというのだ。

そしてラファエルの言葉に嘘偽りがない事を、イゾルデは知っている。

このラファエルという稀代の用兵家は、かつてより、他人の些細な仕草や癖、表情の変化やなにげない挙措から、的確に相手の心境を見抜く事を得意としていた。優れたラファエルの観察眼や洞察力は、模擬戦、シュミレーション問わずに、ありとあらゆる戦闘においてまるで未来予知でも行うかのような正確さで状況をぴたりと的中させてきた。

そして今なお、ラファエルはその慧眼でもって、堅固な敵陣に生まれた些細な綻びを捕捉しているのだ。

またラファエルほどではないが、イゾルデもまた、この滞陣の中で敵デウスエクス軍から消極性の様なものを感じとっていた。

過日、ラファエルは八割の確率で物事を的中させていた。しかし、ことイゾルデとラファエルの意見とがぴたりと符合した際に、ラファエルは判断を誤ることは決してなかったのだ。

となれば、自らが感じた違和感とラファエルの意見とを照応すれば、攻める以外の選択肢はありはしないだろう。

「敵要塞指揮官の不在に関しては俺も姫閣下に同意しますよ…。となれば、姫閣下、この隙をつかない手はありますまい?」

イゾルデは、皮肉交じりの微笑でもってラファエルをたきつける。イゾルデの隣、愉快げにラファエルが鼻を鳴らすのがみえた。

「イゾルデ、君の言う通りだ。拙速が巧遅に勝るとはまさしく金言だな。――俺は、麾下の部隊を引き連れてさっそく敵陣の綻びをつく。君には第三軍本隊の指揮を任せられるかな?」

不敵にラファエルがそう言った。イゾルデは、即断する。

「勿論ですよ、姫閣下――。そのために俺を読んだのでしょう?」

イゾルデが高らかと嘯けが、ラファエルも如何にも嬉しそうに目を細めた。

――そうだ。ラファエルと一糸乱れぬ連係のもと軍を動かせる人間が俺を置いて他にいるだろうか。ラファエルは俺を信じ、俺の活躍を嘱目しているのだ。そして、俺はラファエルと共に闘いと渇望している。

ラファエルが口を開くのがみえた。

「いい返事だ、イゾルデ。それでは、さっそく全軍に指令を発する。さっそく準備にかかるとしよう」

ラファエルはそう言うと、眼下に望み、彼の虎の子の部隊である人型決戦兵器の一団へと向けて手を挙げ、指令を命じる。ラファエルの挙止のもと、機械仕掛けの騎士達が、重苦しい駆動音をあげながら、機敏に平野を移動しては直ちに陣形を整えるのだった。

先頭から後尾に至るに従い、厚みをましてゆき、ちょうど矢じりの様な形にて陣を敷いた機械の騎士らを前に、イゾルデはたまらず息を飲んだ。

「いつ見ても壮観ですね、姫閣下…」

「あぁ、彼らは俺にとっての自慢の剣であり、英国軍における最強の矛だ」

ラファエルもまた、どこか誇らしげにそう言った。しかし…彼は途中で言葉を切ると、イゾルデの海の様な深い漆黒の瞳を覗き込み、そうして再び言葉を続けるのだった。

「だが、イゾルデ、君が盾として十全に活躍せねば、我々も真価を発揮する事はできないだろう。十年前の様に…俺を支えてくれよ」

ラファエルは気分良さげにそう言い放つと、イゾルデの肩を陽気に叩いた。そうして矢継ぎ早に丘下へと駆けぬけてゆくと、彼の愛機『リューベルグ』に搭乗を果たすのだった。

瞬く間に陣立ては整えられていく。

イゾルデは本陣の指揮を執り、かわってラファエルは機械の騎士の一団を率いて一気呵成に敵陣へと雪崩れ込んでいく。早朝の朗らかな大気の中で、イゾルデら英第三軍とデウスエクス混成軍の会戦の火ぶたは切られたのだった。

※第二章おける決戦配備は、内容的には要塞外の戦いを通して、結果、【間接的】に猟兵の皆さんを援護する形になります。一応、テイスト程度になってしまいますが、以下に記載します。

1.Cr:ラファエルが指揮する人型決戦兵器の一団が該当します。敵陣を責め立てる事で、要塞内の敵の混乱を更に掻き立てます。結果、要塞内の敵兵の能力が減退します。

2.Df:イゾルデによる英第三軍が該当します。不動の守りで野戦における敵の攻撃に耐え抜くことで、結果、要塞内の後詰部隊は、平野への出陣を余儀なくされます。結果、猟兵が戦う要塞内の敵兵が減少します。

3.Jm,Cs,Sn,Md:通常通りの効果で平野における戦いを補佐します。

※

暗都・魎夜

暗都・魎夜

【心情】

タロスのロボット兵か

城の外にいた辺りは避けて通れたが、ここから先は難しそうだな

頑丈な装甲は言うまでもなく、見た目に違わぬパワー

シンプルだが、その分分かりやすい強さを持った難敵だな

【決戦配備】

ディフェンダー:タロス兵には外側に向かってもらい、それを利用して詠唱時間を稼ぐ

【戦闘】

「闇に紛れる」「地形の利用」で身をひそめながら「高速詠唱」「魔力溜め」

見つかっても「見切り」「ジャンプ」で攻撃を回避

数を吹き飛ばせる魔力が貯まったところで「電撃」「2回攻撃」「範囲攻撃」のUCを発動

「致命電光(静かにつぶやく)」

「戦闘知識」で外の戦況は分析

さて、噂の指揮官様はどんな奴なのやら

燭台の炎が、薄闇に閉ざされた大広間を乏しい光で照らし出していた。どこか冷たい印象を湛えた青白い燈火の揺らめきのもと、暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)は、闇の中に紛れ、息を殺しながら大広間の様子を伺っていた。

冷たい石壁が四方を覆い、赤絨毯が床一面に敷き詰められていた。そこには、調度品や家財といった類のものは殆ど見受けられず、部屋の四隅を埋める古書を納められた書棚の群れや、調度品が並ぶ硝子の箪笥がもの寂しげに壁際に横たわるだけで、あと存在するものと言えば、石壁を鮮やかに飾り立てる豪奢な壁飾りや、大広間の戸口を左右から守るような格好で佇む、荘厳な銅製の騎士像といったものくらいであった。

大広間は、生活感の様なものとは如何にも無縁な様にどこか空虚な面持ちでそこに広がっている様に魎夜には感じられた。

最も、この大広間が如何なる用途のために設けられたものであったのか、魎夜が知る由は無かったし、わざわざ知ろうとも思わなかった。魎夜にとっての最大の関心事とは、この要塞指揮官のもとへと急行することであり、ひいては、そのための障害を取り除くことである。

そして、彼にとっての当面の障害物とは、この大広間に数多ひしめく、タロス兵の存在であった。

魎夜が目を細めて、薄闇に沈む大広間の一室を伺えば、乏しい燈火に照らし出されるようにして、数多の銀白色の煌めきが、歪な人型の輪郭をとりながら、明瞭と浮かび上がるのが見えた。

淡銀色の光沢をその無骨な全身鎧に滲ませながら、タロス兵は四、五体で隊伍を組み、部屋奥へと続く小道を塞ぐようにして居並んでいた。そんなタロス兵の小集団が、室内には六組ほど存在している。

もともとは、大広間にはタロス兵の小集団が十組ほど存在していたが、外で鳴り響いた砲撃の音に呼応するようにして、既に四組は大広間を後にして、リバプール要塞の外へと打って出た。

結果、今、大広間内のタロス兵は訳半分ほどに減数している。魎夜はこの敵の分散を粛々と待っていた。攻め込むのは間もなくだとも思った。

魎夜は既に、英国軍、第三軍の戦力を有形、無形を問わずに弾き出していた。数多の戦場を駆け抜けてきた魎夜の分析は、第三軍は、指揮官無きデウスエクス連合軍の実力を凌駕するというものであった。

まず、指揮官の有無が両軍に齎す影響は大きく、そしてなにより、遠間にしただけだが、多くの戦いの経験を有する魎夜の歴戦の強者としての勘が、第三軍の士気の高さや、陣容の堅固さ、そしてなによりもラファエルの用兵家としての才覚の高さを告げていた。一旦、野戦が開始されれば、趨勢は一挙に第三軍側に傾くと魎夜は見ている。

そんな魎夜の予想は的中した。外で鳴り響いた数度の砲撃の後、ニ十体にも及ぶタロス兵がけたたましく靴跡を響かせながら大量に大広間を後にするのを魎夜は目撃した。彼等は苦境に立たされた前線を支えるために出陣を余儀なくされるだろうとも魎夜は推測する。

今、状況は魎夜の思った通りに推移していた。魎夜は薄闇の中で微動だにしないタロス兵らをじっと観察する。

全身を覆う強固な甲冑に覆われた体幹のもと、逞しい四肢が重厚な質量感を伴いながら伸びていた。無機質でそして、どこか無骨な感じのする金属製の姿形からは彼らの防御性の高さは勿論だが、その巨体に秘められた攻撃性の高さもはっきりと窺われた。

鋼鉄製の巨大な体躯を誇るタロス兵は、どこか鈍重な印象を与えはするものの、それは反面、タロス兵に厖大な力が秘められている事の裏返しでもあるのだろう。シンプルだが、その分、分かりやすい強さを持った難敵であると、魎夜はタロス兵を分析する。

そんな難敵を相手にする以上は、敵の数は少ないに越したことはない。

敵の数は未だに多かったが、おそらくこの大広間より敵が更に数を減らす公算は低いだろう。魎夜は、野戦においてはデウスエクス連合軍は劣勢に立たされているだろうと戦況を分析する。しかし、この本丸には未だに敵の指揮官が残されていた。彼の出陣までは、一定の数のタロス兵は要塞指揮官を守るために、この要塞に居座るだろう。となれば、この大広間に残った三十程度のタロス兵を魎夜は打ち破る必要がある。勿論、三十を超える相手を一気に相手取るのは相当に骨が折れるのは間違いない。

多数を相手にする。しかも相手は頑強な耐久性を誇るであろうタロス兵だ。

だからこそ、魎夜は数で上回る相手を殲滅するべく、その身に忍ばせた強力な矛を虎視眈々と磨き上げてきたた。その矛こそが魎夜の有する奇跡の力【致命電光】である。

今、魎夜は部屋隅の書棚の陰に身を潜め、タロス兵の動静を伺っていたが、魎夜は何も敵の観察のみに無為に時間を割いてきたわけでは無い。すべてはこの技の発動のために、魎夜は静かに時を過ごしたのだった。

回転動力炉に注がれた魔力のその水嵩(みずかさ)を増しながら、その余波を不可視の魔力の飛沫として周囲に拡散していた。自らの中で奔騰していく魔力を前に魎夜は全身を循環する血液が沸騰したかの様な感覚を一人覚えていた。この膨大な魔力の激流に魎夜は方向性を与え、回転動力炉へと注ぎこみ続けるのに専念していたのだった。

【致命雷光】とは、多対一を想定して魎夜が編み出した秘技の一つである。強力な威力を誇る反面で、十全の力を発揮するためには、回転動力炉に厖大な魔力を一定時間注ぎ込む必要があった。

魎夜は書棚から半身を乗り出して、大広間を具に見回す。未だ、大広間に数多充溢するタロス兵らは、書棚の陰に身を隠した魎夜の気配に気づいた素振りは無く、彼らはその巨躯を直立させながら、石像の様にその場で佇立しては、大広間の玄関口へと視線を彷徨わせるばかりであった。

魎夜は魔力の高まりを指先に感じた。すでに回転動力炉には、【致命雷光】発動のための魔力は、八割ほどが補充されている。あと、しばしこのまま、身を潜ませたまま、時を稼げばよい。魎夜は内心でひとりごち、再び、書棚の陰でうずくまる。

更に魔力が高まっていく。雷が走ったような鋭利な痺れが指先にじわりと滲む。奇跡の力ユーベルコードの顕現がもはや秒読みであることが分かった。魎夜は拳を握りしめる。

まさにその瞬間だった。

魎夜のもと、遠間に砲撃の音が重苦しく響いたかと思えば、ついでタロス兵らがけたたましく足を踏み鳴らし、その硝子細工の瞳を気色ばんだように赤く染め上げるのが見えた。

どうやら、外の戦いにおいて状況に大きな転機が訪れたのだろう。ついに砲火が要塞付近にまで打ち込まれたのだ。タロス兵らは、騒音に促されるようにして警戒感を強め、その瞳を蠢動させながら、視線を上下左右へと走らせる。

その視線が騎士像が控える戸口から、石壁伝いに壁飾りを注視し、そして遂に大広間の左端の一角、古ぼけた書棚へと注がれたのを目の当たりにして、魎夜は舌打ちしながらも、書棚の陰から颯爽と躍り出るのだった。

第三軍の圧勝ぶりは魎夜の想定の範疇であった。だが、流れ弾とでも言うべき砲撃が要塞付近まで及んだという事象、更には、魎夜が今まさに回転動力炉を完全に充填されんとしたその直前に、放たれた砲撃によってタロス兵らが警戒を強め、寸での所で魎夜の隠れた書棚を捉えたという不運がここに重なったのだった。

敵に気づかれて先手を取られては、結果、魎夜の策自体が水泡に帰す可能性すらあった。故に魎夜は機先を制するべく動き出したのだ。

薄明りの中で、タロス兵の小集団が、疾駆する魎夜へと向かい、その巨体に似つかわない俊敏さでにじり寄るのが見えた。黒く澱んだ室内でタロス兵のほの白い装甲は妙にはっきりと浮かび上がって見えた。横一列になり押し寄せてくる五体からなるタロス兵の小集団は、さならがら白い波濤を彷彿とさせ、飲み込まんばかりの勢いで魎夜へと肉薄してくる。その金属製の剛腕が振り上げられれば、その拳が剣や槍へと変貌する。

更にタロス兵らと魎夜との距離が縮まった。振り上げられた刀槍が、鋭い切っ先でもって魎夜のことを四方から睨み据えていた。

【致命雷光】が完全なる威力を発揮するまでにはまだ幾ばくかの時間を要した。今、目前にはタロス兵が五体、後方には更に二十体以上の数が控えている。

この三十弱のタロス兵を無力化するには、不完全な状態で【致命雷光】を発動させるべきではない。幸いにも、自分に襲いかかってきたタロス兵は五体のみだ。十分にいなすことが出来るだろうと魎夜は見る。

魎夜は、足を止めると前方から猛進してくるタロス兵に身構えた。

両者を隔てる間合いは直ちにゼロとなる。瞬間、剣の一本が魎夜の肩元目掛けて袈裟切りに振り下ろされるのが見えた。十分な速度のもと振り下ろされた剣は、けたたましい風切り音を上げながら、鋭い軌道でもって魎夜へと迫る。しかし、魎夜の両の眼は剣が描き出す軌道をはっきりと捉えていた。あまりにも直線的すぎるその一撃は、如何に速力に優れていても、魎夜にとって対処するのは造作もないものだった。

剣先が髪先に触れんとした当にその瞬間、魎夜は機敏に体を左方へと翻す。瞬間、銀色の閃光が魎夜の前方ぎりぎりを下方へと走り抜けていった。剣先が石床を抉りだし、礫片や小石をまき散らしていた。剣戟の余波は振動となり、石床ごしに魎夜の足底に響いていた。

魎夜は剣を振り下ろしたタロス兵の側方へと躍り出た。次いで、阿吽の呼吸で、第二の槍撃が魎夜へと襲い掛かる。薄闇の中、鋭い銀色の槍先が、ものすごい勢いで魎夜へと向かい、一直線に伸展するのが見えた。見れば、初撃を放ったタロス兵の後方に、二体目のタロス兵が控えているのが分かる。タロス兵の金属製の大腕と完全に一体化した銀槍は、唸りをあげながら、魎夜へと一挙に迫る。

しかし、魎夜は再び精確に槍の軌道を読み切ると、両足で石床を力強く踏みしめ、直撃の瞬間、上体を後方へとのけぞらせり。

瞬間、暴風と化した槍の一撃は魎夜の鼻先をわずかに掠めながらも、虚しく空を切り、魎夜の上空すれすれを過ぎ去って行く。必殺の一撃をいなされ、前のめりに足をよろめかせるタロス兵を横目に魎夜は、上体を起こし、間髪入れずに後方へと飛び退いた。後方へと飛び退く事で、次いで繰り出されたタロス兵の白刃から距離を取る。飛び退き様、半身を逸らすことで、後方のタロス兵の四撃目を上手くいなす。四撃目に続き、間髪入れずに放たれた第五の太刀を、再び後方へと大きく跳躍することで完全に回避してみせる。

タロス兵の刀槍の一撃、一撃は確かに鋭く、威力も十分だ。だが言ってしまえばそれだけだった。彼らの腕の振り上げる角度や上腕から前腕に至るその挙動、タロス兵の視線や、わずかな息遣いの様なものまで、それら全てを具に分析すれば、剣戟の軌道は手に取る様に見て取れた。あとは、自らの脳裏に投影された敵の剣戟の軌道を避けるようにして動けば、タロス兵の攻撃はただの素早いだけの攻撃と堕す。

着地と共に、魎夜は石床をつま先で踏み鳴らす。このわずかな攻防の間に回転動力炉に溢れる魔力は極限へと至った。

魎夜は口端をわずかに釣りあげて、不敵に微笑する。その右腕を前方のタロス兵らへと向けた。

「今度はこっちの番だぜ?」

言いながら魎夜が一歩踏み出せば、タロス兵らが一歩後ずさる。

機械兵らも直感的に危険を察知したのだろう。彼らはその巨大な大腕で自らの胸部を守る様にして身を構えた。

更に一歩を踏み出して、魎夜は彼らに言い放つ。

「待たせたな、これでも喰らいな!」

魎夜は指先を横一閃させた。魎夜の挙措に従う様に、回転動力炉にて奔騰した魔力の激流は、その指先に収束し、次いで紫色の雷光へとその姿を変えるのだった。

薄闇の中を眩耀の光が一瞬、瞬いた。指先から生まれた雷光は、紫色の尾を曳きながら、うねりを上げ、タロス兵の一体へと一挙に迫る。瞬きする程の僅かな間に、閃光はタロス兵の大腕へとその紫色の牙を突き立てた。

閃光と銀白の大腕が触れあった当にその瞬間、一際眩くタロス兵の大腕が輝くのが見えた。次いで、無骨な大腕が軋みをあげながらひしゃげ、虚しく四散するのが見えた。銀粉と鉄片が舞う中、閃光は一直線にタロス兵の左前胸部部を穿ち抜き、勢いそのまま後方へと走り抜けていく。タロス兵の赤く濁った瞳は明滅し、その色を失っていくのが見えた。ついで、タロス兵がガクリと膝を折る。

周辺のタロス兵に動揺が走りぬけていくのが分かった。それもそのはずだ。未だ閃光は勢いを失うことなく、むしろ、タロス兵を貫いてより益々盛んにその光量を増していったからだ。雷光は、次々に分岐していきながら、まるで意思を持ったようにそれぞれがタロス兵へと牙を剥く。

未だ防御態勢を崩さぬままのタロス兵を、雷光の一本が、その大腕もろともに胸部を刺し貫くのが見えた。変形させた大腕の剣で雷光を打ち払わんとするものがいれば、雷光は柔軟にその軌道を変え、上手く大剣を避けた後で後方からタロス兵の心窩部を穿ちぬく。逃げる者があれば、更に速度を増し後方からタロス兵を襲撃した。

魎夜の目前、大広間は燭台の乏しい明かりとは別に、飛び交う無数の雷光により真昼の如き明るさで照らし出されていた。一体、また一体と膝をつき、事切れていくタロス兵達の姿が眩い光の中で妙にはっきりと浮かび上がって見えた。

続々と倒れていく仲間を尻目にして、しかし、一体のタロス兵が魎夜へと向かい駆け上がってきたのは、わずかに雷光がその光量を落とし、大広間に再び薄闇が戻りつつあったその時だった。

魎夜の視界の端、猛然と大広間を駆けるタロス兵の姿があり、その剛腕のもと鋭い剣が突き出るのが見えた。

既にタロス兵は、目前の一体を除き、全滅に至った。しかし、すでに雷光は完全に鳴りを潜めている。

――となれば、拳で葬るまでた。

「いいぜ、来な!」

魎夜は一気呵成に自らに迫るタロス兵へと拳を伸ばし、指先を折る。一瞬のうちに両者が両者をそれぞれの剣の、拳の距離に捉えた。タロス兵の剣先が勢いよく魎夜の肩元に振り下ろされ、対して魎夜の拳がタロス兵の分厚い胸板に突き刺さる。一瞬の静寂が大広間に流れた。

薄闇の中、燭台の炎は、拳を突き出す魎夜と、剣を振り下ろしたタロス兵、この二つの交錯する影をうすぼんやりと照らし出していた。

静けさに満ちた大広間の中、最初に動いたのはタロス兵であった。魎夜の肩元に触れたその剣が、元の拳へと姿を変えたかと思えば、タロス兵の剛腕がだらりと下垂する。ついで、赤赤と輝いていたタロス兵の瞳から光彩が失われていき、その巨躯が完全にその場に静止した。タロス兵は事切れ、しかし、膝をつくことなく剣を振り下ろした姿勢のままに不動でその場に立ち尽くしていた。

口元に微笑を湛えながら、魎夜は拳を引き、後方へと踵を返すと背中越しにタロス兵へと手を振った。肩元にわずかに走る痛痒感がどこか心地よかった。

既に雷光に貫かれ、他のタロス兵らは事切れていた。魎夜は、この忠実な守護兵たちへと、目礼し、一人黙とうを捧げながらも、最奥部へと続く小路を見据える。

「さて、噂の指揮官様はどんな奴なのやら」

苦笑まじりにそう零し、魎夜は大広間の奥へと続く小径へと足を踏みだした。少なくとも、守護兵であるタロス兵はこの要塞指揮官のために死兵となって魎夜と戦ったのだ。要塞指揮官は、部下を奮い立たせる素養を持った、傑出した人物であろうと魎夜は考える。

更に一歩を踏み出した時、うすぼんやりとした小路の先、ついに指揮官室が目に浮かんだ。魎夜は拳を固め、最後の戦いに備えるのだった。

大成功

🔵🔵🔵

ハル・エーヴィヒカイト

ハル・エーヴィヒカイト

アドリブ連携○

▼心情

さすがにすんなり指揮官のところまで通してはもらえないか

だが外にも動きがあったようだ。あまり時間をかけてはいられない

真っ直ぐに押し通る

▼ポジション

クラッシャー

▼戦闘

「斬って進む。それだけだ」

殺界を起点とした[結界術]を展開

自身の領域に内包された無数の刀剣を翼のように纏いUCを発動

外の軍勢の動きを[心眼]で察知しタイミングを合わせるように外の攻撃(クラッシャー)の混乱に乗じ、相手の隙をつく形で戦場を飛び回り斬り刻んでいく

「大したものじゃないか、外の連中は。おかげでこちらも切り込みやすい」

敵からの攻撃は[気配感知]と[心眼]により[見切り]

[霊的防護]を備えた刀剣で[受け流し]、[カウンター]を叩き込みその腕を落とす

腕さえ喰らわなければその後の杭と鎖はどうということはない

後にダメージを残さないように適切に攻撃を捌き、次の戦いにつなげよう

月隠・新月

月隠・新月

◎

連携〇

敵の指揮官はこの先ですか……ここまで来ると、さすがに素通りさせてはくれませんね。ここは押し通る以外ありませんか。

【ブランクオベリスク】で敵の腕の関節部を狙って攻撃しましょう。このオベリスクは脆いものですが、砕けた破片が関節部に挟まれば腕の変形を妨害することができるかもしれません。

とはいえ、すべての敵の攻撃を未然に防ぐのは難しいでしょう。敵の攻撃を受けないのが次善ですか。敵の予備動作等から、なるべく動きを予測して回避したいですね(【野生の勘】)

あとは、決戦配備・クラッシャーで敵の能力を減衰させてもらえると助かります。この数の敵に万全の状態で動かれては、攻撃をすべて躱すのは難しいですから。

薄闇の中で銀閃が瞬けば、堆くそびえる石壁はその場に脆くも崩れ落ちていく。暗闇を淡く照らし出す剣戟の光芒は、リバプール要塞の大広間における闇を切り裂く一筋の希望の燈火であると同時に、佇立するタロス兵にとってはまさしく悪夢の一撃として映っただろう。

大広間の天井に吊るされた白色灯は乏しい光でもって、四方を分厚い城壁で囲まれた大広間を薄らと照らし出していた。大広間の中、黒褐色の城壁とは異質に浮かび上がる、無数に蠢く石壁があった。立ち込める薄闇の中、白色光が蠢く石壁へと照り付ければ、暗闇の中に浮かび上がったのは、無数のほの白い人影であり、それらがこの一室を守るタロス兵なる要塞の守護兵であることが明らかとなる。

彼らは数段にも及ぶ横列を敷き、大広間を埋め尽くしては、部屋奥の小道を塞ぐように守りを固め、大広間より現れる侵入者に対峙していた。数多の機械兵は、銀白の全身鎧で身を固める、さながら中世の騎士を彷彿とさせる異様でもって、大広間にて不気味に蠢動を続けていた。

凡そ百を超えるタロス兵の大集団を前に、ハル・エーヴィヒカイト(閃花の剣聖・f40781)はついつい嘆息を零さずにはいられなかった。

既に足元には十を超えるタロス兵の残骸が横たわっていた。ある者は肩元から胸部にかけて袈裟切りに裂創を刻まれ、果てていた。またある者は心窩部に刀身大の欠損孔を穿たれ、その場に倒れ伏している。全ての残骸は共通して片腕を喪失しており、同時に深々とした刀傷をその鋼鉄の肌に負っていた。彼らの全てが、ハルによって切り伏せられた者達であった。

ハルが剣を払えば、氷の様に澄んだ刀身が、天井の微光を浴びて、艶やかな銀の散乱光をそこに滲ませた。まるで鏡面の様に鋭利に磨き上げられた刀身のもと、未だ無数に集簇するタロス兵らの姿がはっきりと映し出されているのが見えた。

切り伏せるたびにタロス兵は次から次へと姿を現してハルへと襲い掛かった。実力はハルのそれがタロス兵を圧倒している。しかし、数に勝るタロス兵は、ハルとの間の実力差をその絶対数で埋めたのだ。結果、タロス兵らの集団とハルとの間には現在、奇妙な角逐状態が生み出されている。

勿論、ハルには彼らを圧倒するユーベルコードという秘技がある。奇跡の力の前には、数の優劣はもはや意味をなさない。しかし、その技を使う隙をタロス兵らは決してハルに与えようとはしなかったのだ。彼らは、命を惜しむことなく遮二無二、突撃を繰り返してはハルにユーベルコードの発動を暇を与えずにハルを防戦に追い込むことで、ハルの秘技を半ば封じることに成功したのであった。

ハルは吐息を零し、巨大な石壁となって立ちはだかるタロス兵らを一瞥する。剣を払い、下段で構えれば、間髪入れずに左右からタロス兵がハルに向かい突進を始めた。

耳障りな足音が石畳に反響したかと思えば、銀色の巨体がハルの左右にぬるりと姿を現した。次いで、ハルの左上方で白刃が瞬き、右手にて銀槍が煌めくのが見える。両者はほぼ同じタイミングで、それぞれがハルの頸部を、そして右下腹部へと向かい、薄闇の中を鋭い軌道でもって走り抜けてゆく。

風切り音と共にハルの頬を殺気まじりの微風が掠めた。銀色の閃光が二対、左右からハルを挟みこまんと迫ってくる。

「斬って進む――」

いいながらハルは右足を踏みだすと半身を捻る。銀槍の手前に踏み込んだところで、ハルの体が機敏に円を描く。するりと銀槍がハルの真横を通り過ぎていく。すれ違いざま、ハルは剣を振り上げ、機械兵の右手首を切断する。間髪入れずに剣を返して、返す刃でタロス兵の無防備になった心窩部へと刃を突きつけた。ハルの傍らでタロス兵が力なく石床に倒れ伏すのが見えた。

重苦しい衝撃音が再び一室に響き渡った。

直ちにハルは剣を正眼で構え、体勢を左手へと変える。タロス兵の姿が目に入った。

彼の右腕から突き出た剣の切っ先をハルの首元へと伸展するのが見えた。瞬時にハルは腰を落とす。やにわに上空に黒影が横切ったかと思えば、微風と共に剣の切っ先がハルの黒髪を掠めた。ぬるりとハルの視界にタロス兵の胸元が飛び込んでくる。つんのめる様な形で剣を前方へと突き出したタロス兵の姿がハルの真上にあった。

ハルはすり足で一歩を踏み出し、振り上げた剣を真横に倒す。流れる様な挙止でもって、踏み込んだ勢いそのままにタロス兵の胴目掛けて、剣を横薙ぎする。剣先が、タロス兵の銀鎧に軽く触れたかと思えば分厚い鎧に、鋭い断面が刻まれる。剣ごしに掌に広がる感じる僅かな抵抗感を無視して、ハルがそのまま剣を振り切れば、まるで紙細工か何かを切り裂く様にして、タロス兵の体は胴元でぱっくりと上下に両断されるのだった。

ハルは剣を振り上げる。殺界を形成し、そして無数の剣を生み出そうと意識を集中させた。

だがしかし、まさにハルの上空にひずみの様なものが生まれたその瞬間、わずかに生じたハルの隙をつくようにして、切り倒したタロス兵に続き、四方から他のタロス兵らがハル目掛けて、疾駆するのが見えた。

その美貌をわずかにしかめながら、ハルは殺界形成を断念、後方へと飛び退くのだった。

殺界の形勢を中断するや否や、束の間生じた空間の歪みは直ちに解消される。正常化されていく空間のもと、一歩を踏み出したタロス兵らはぴたりと足を止め、後ずさっていくのが見えた。タロス兵らは、直ちに長蛇の横列を構成する石壁の一部と化すのだった。

先ほどから、この状況が繰り返されていた。

ハルが攻勢に出ようとすれば、タロス兵が絶妙な間合いをつき即座に反撃に転じる。それらを打ち倒して、ハルがユーベルコードを発動しようとすれば、すぐに別のタロス兵が牽制交じりに反撃に転じる。そうした一連の攻防を繰り返しながら、タロス兵らはハルのユーベルコードの発動を未然に封じ続けてきたのだった。

なるほど、長期戦を覚悟すれば、ハルは全てのタロス兵を撃ち足すことも可能だろう。しかし、それでは体力を大きく消耗するばかりか、要塞指揮官を迅速に討伐するという元来のハルの目的を違えることとなる。

焦燥感や絶望感を感じたわけでは無かった。だが、ハルがこの均衡状態を打破する様な何かのキッカケを待っていたのもまた事実であった。

小さく吐息をつきながら、ハルは剣を構えた。否応なしにまだこの均衡が長く続くであろう事をハルは半ば覚悟せずにはいられなかった。

●

曲がりくねりながら階上へと続く螺旋階段を一息の間に駆け上れば、視界は一挙に開かれ、広大な大広間が月隠・新月(獣の盟約・f41111)の目の前に飛び込んでくる。

一瞬、足を止めて室内の様子を伺えば、銀色の分厚い甲冑をそびやかしながら佇立する、無数の異様な人影に第一に目がいった。天井にぶら下げられた乏しい白色灯のもと、薄暗がりの中には、無数の銀白の人影が横並びになってひしめき合う姿が見える。

ひときわ目についたいのはその異様な人影の両腕であった。人ならざる重厚たる両腕は、艶のある銀白の光沢をその表面に迸らせながら、薄闇の中で一際鮮やかに輝いて見えた。

その人影の姿形は人間と似てこそいれ、細部を見れば明らかに別種のものであることが伺えた。

その中でも特に顕著なのがその鋼鉄の剛腕である。タロス兵と呼ばれる機械兵の両脇から突き出た二の腕は、人間のそれと比べてはるかに逞しく、巨大なものである。まるで丸太の様な巨大な双腕の先端には、拳は無く、かわって剣や槍などが突きで見えた。

な大きく肥大した両腕とは対照的に、機械兵の体幹や両足は幾分も細く見えた。また人間の顔面に当たる部分には、西洋兜を彷彿とさせる金属製の頭部が嵌め込まれ、その眼窩に当たる部分に象嵌されたガラス細工の瞳は、妙に鮮やかな朱色に輝いて見えた。一見、人と酷似した姿の機械兵はその実、多くの点で異なっていたのだった。

そんな機械兵が列をなして、部屋を埋め尽くすというのは、なかなかに異様な光景である。彼らは、大広間の奥、最奥部へと続く小道を守る様にして、何列にも連なって重厚な陣列を敷いていた。

――間違いない。小路の先に要塞指揮官が待つのだろう。

新月は、一人、闇の中に身を潜ませながら、その様に状況を俯瞰する。可能ならば、潜入時と同様に敵の目を遣り過ごして最奥部へと潜入を試みたいとも当初は思案していたが、しかし、目前には百を超える監視の目が行き届いている。……さすがに素通りさせるつもりは敵には無いという事らしい。

――それならばしかたない、ここは押し通らせて貰うとしよう。

幸いにも大広間には、敵の機械兵らと対峙する様にして中性的な容姿をした、おそらく男性と思しき猟兵の姿が確認された。男の足元には、幾つもののデウスエクスの亡骸が横たわっている。かなりの手練れであることが窺われた。今、敵デウスエクスの注意は目の前の猟兵に集まっている。

この状況は新月には千載一遇の好機と言えた。仮に、正面から百体を超えるデウスエクスを相手取った場合には、その攻撃すべてを新月は引き受ける必要があった。敵の攻撃をいなし続け、時に反撃に転じ、機を見て戦いの帰趨を決する奇跡の御業ユーベルコードを発動させるというのは、狭小な空間で大多数の敵を相手とった場合には、かなりの困難を極めるだろうことは想像に難くない。

しかし、敵は今、目の前の猟兵との戦いに完全に意識を専念させている様で、今、新月はその注意の埒外にある。これはユーベルコード発動の千載一遇の好機と言えるだろう。

思い立つや、新月の行動は早かった。奇跡の御業を発動させるべく意識を集中させる。

妨害は無い。体の中では、奇跡の力の発現に向け、一挙に力が奔騰していくのが分かる。前脚で石床を蹴り上げれば、新月のしなやかな体躯が躍る様にして大広間の薄闇の中を舞う。新月が後ろ足で大広間に降り立てば、体の中で高まった奇跡の力は、遂に極限へと至り、現実のものへと昇華するのであった。

「現れ、写し、砕く――」

新月が呟けば、後方で、膨大な数の石柱が虚空より姿を現した。更に一歩と前脚を踏み出せば、新月の乾いた足音が石床に響く。機械兵らの視線が前方の猟兵と新月との間を激しく行き来するのが見えた。

新月は言葉を続ける。

「此方は白紙のオベリスク」

再び石床を蹴りあげ、新月は目の前の猟兵の隣に並び立つ。ずらりと無数の石柱が新月の後方の空間を埋めつくす。新月は、奇跡の御業の顕現を背中に感じながら、隣立つ男に横目を遣り、声をかけた。

「俺の名前は新月です。月隠・新月。あなたと同じ猟兵です。敵はかなりの数です。お互いに一人で彼らすべてと戦うのは骨が折れるでしょう。どうでしょうか?ここは共闘といきませんか」

新月が尋ねれば、猟兵が相槌を打つのが見えた。形の良い、薄っすらとした唇が僅かに震えるのが見えた。

「了解した。共闘の申し出に感謝する。私の名はハル・エーヴィヒカイト。失礼。挨拶は手短にすませるが、共に闘わせて貰おう」

存外にしっとりとした、艶のある低音が大広間へと木霊した。新月もまた、首肯してハルに応じた。再び新月が口を開く。

「外の様子についてハルさんは状況は凡そ掴めているでしょうか?」

新月は言葉少なく、ハルに尋ねた。尋ねつつも、意識は居並ぶ敵に向け、いつでも彼らへと攻勢を仕掛けられるようにと、地面すれすれまで体勢を低く落とす。

「あぁ、今、外では第三軍の主力であるラファエル率いる一軍が敵陣の一角へと肉薄している。両軍の衝突は間もなくだろう」

言いながら、隣でハルが剣を構えるのが見えた。

「それでは攻め上がるタイミングは、ラファエル中将の攻勢に併せましょう。俺がこのブランクオベリスクでまずは機先を制します」

新月がそう言えば、打てば響く様に様にハルが即答する。

「了解だ。異存はない」

互いに多くを言葉にしたわけでは無かった。しかし、ハルの言葉の意図や、その息遣いはすんなりと新月の中に沁み込んできた。同時に寡黙ながらもこのハルの発言や身のこなしから、彼が猟兵として実力、精神的格調とを共に兼ね揃えた人物であろうことが新月には、はっきりと伺えた。

新月は部屋の中央に立ち、右手へと体勢を向ける。すかさずハルが左手を睨み据える。丁度、背中合わせに二人は、それぞれが凡そ五十体の敵と相対したのである。

遠間に爆撃音の様な重苦しい轟音が聞かれた。ついで、新月の鋭敏な聴覚は遥か彼方のリバプール平野にて、金属がひしゃげ、すりつぶされる様な異質な破壊音の残響を拾い上げる。野生の勘が第三軍の決戦部隊が、敵の本陣の一角を崩したと告げている。

隣立つハルが新月に目配せするのが分かった。ハルに促されるようにして新月が周囲の気配を伺えば、敵のタロス兵らはどこか気押されたように及び腰になっているように感じられた。なんらかの方法でこの場にいるタロス兵は外部の情報を収集しているのだろう。そして、明らかに動揺を示しているタロス兵らの存在が、そっくりそのまま野戦におけるデウスエクス連合軍の劣勢を教唆していた。

「攻めましょう」「攻めるぞ!」

どちらともなくそう発し、新月が、そしてハルが石畳とを踏み抜いた。両者は反対側へと駆けてゆき、無数に連なるタロス兵へと襲い掛かる。

「ブランクオベリスク!」

石床すれすれを軽快に疾駆しながら、新月が叫ぶ。瞬間、空中を優雅に揺曳していた数多の石柱が、横揺れに微振動を開始する。続いて、石柱が空中でピタリと静止したかと思えば、その先端をタロス兵へと向け、勢いよく空を駆け抜けていく。石柱は、先を往く新月を追い越して、タロス兵の一団へと驟雨の如く降り注ぐのだった。

気勢をそがれていたタロス兵らは、どこか呆然とした様子で、自らへと迫る石柱をしばし眺めていた。しかし、自らの目と鼻の先に突如現れた石柱を前に、直ちに我に返り、自らに降り注ぐオベリスクを大腕を振り払まわして打ち落としていく。機械兵の拳に触れた石柱は、礫や石片をまき散らしながら脆くも崩れ落ちていく。

一見、ブランクオベリスクは不発に終わったように見えただろう。しかし、怜悧さを湛えた新月の銀色の眼は、砕け散り、今や無数の石片となった石柱は、その破片を機械兵の剛腕にねっとり絡みつかせ、彼らの最大の武器を封じる不可視の鎖となって、そこに残存し続けていることをはっきりと捉えていた。

舞い散った砂礫が、白色灯を浴びて薄闇の中で靄の様に黒く漂っていた。新月の漆黒の体躯は、靄の中を一挙に駆け抜け、勢いそのままにタロス兵の一体へと迫る。タロス兵の瞳が赤く燃え、ついでその剛腕が振り上げられた。その指先から二の腕に至るまで、オベリスクの破片がびっしりと付着しているのが見える。礫片の一粒、一粒はタロス兵関節部や接合部を通して彼を束縛しているのだ。

機械兵が腕を振り上げようともその指先は微動することなく、静止したままだった。タロス兵の無機質な瞳に戸惑いの色が浮かんで見えた。

新月の目前には横並びになって唖然と立ちすくむタロス兵らの姿があった。彼らは、その大腕が武器へと変形できぬことに、焦慮している様に見えた。そして、この焦りから生まれた一瞬の隙が命取りとなる。

新月は前脚で石床を踏み抜いた。手甲は紅色を湛えながら、鋭く煌めき、空を駆ける新月のもと鋭い矢じりとなって、目前のタロス兵へと襲い掛かる。

優雅に空を滑空しながら、新月が自らの前爪でタロス兵の心臓部を精確に抉れば、銀色の装甲ごと、タロス兵の動力部が切り裂かれる。目の前でタロス兵がずるりと仰向きに倒れ込む。その巨体が背中から大地に沈み、地響きと共に石床を激しく振動させた。しかし、新月は既に倒したタロス兵にはわき目もふらずに疾駆を続け、未だ、混乱状態から抜け出せずにいるタロス兵らへと牙を剥く。

着地同時に、再び左方へと飛ぶ。影となってタロス兵の視界を横切り、その死角から鋭い前爪を振り上げれば、強烈な爪撃がタロス兵の左下腹部から心窩部を一閃する。タロス兵ががくりと膝をつき、事切れた。

新月は曲芸師よろしく崩れゆくタロス兵の肩元に飛び乗ると、その鋼鉄製の分厚い肩甲部を足場に、再び跳躍し、今度は上空部か次なるタロス兵へと襲い掛かった。鋭い紅色の閃光が薄闇に一筋走ったかと思えば、タロス兵の銀色の甲冑に深々とした爪痕が刻まれる。彼の心臓に当たる動力部が真っ二つに切断されるやタロス兵の瞳から生気が消える。

着地様、返す刃で左方のタロス兵を切り裂き、更に五体目のタロス兵の心臓部に鋭い牙を突きたてて、無力化する。

僅か一瞬の攻防の中で、新月は五体のタロス兵を打ち破ったのだった。

外で干戈を交えた野戦軍の戦闘に加え、この新月の奇襲攻撃が、タロス兵らを更なる恐慌状態へと陥れた。新月の前で隊伍を組むタロス兵らは、一応の形で陣形を保っているものの、明らかに浮足立っているのは明らかで、その恐怖故かじわりと一歩後方へと後ずさるのが見えた。彼らの多くは新月に立ち向かう訳でも無く、その場に棒立ちになり立ちすくむばかりである。

勿論、混乱の中、新月へと立ち向かってくるタロス兵の姿もあった。

事実、五体のタロス兵を瞬く間に全滅させた新月のもとへと、左方向から別のタロス兵が、鈍重な足音を響かせながら近づくのが見えた。

だがタロス兵の行動は蛮勇に過ぎぬだろうと、新月の怜悧な頭脳は告げている。仮に、タロス兵らが未だ優れた統率下にあり、一糸乱れぬ連携のもとに攻勢に出れば、いかに新月と言えども無傷では済まなかっただろう。

しかし、現れたタロス兵はたったの一体。しかも、敵はブランクオベリスクによって武器を封じられたままである。

優れた動体視力と、そして研ぎ澄まされた野生の勘を十分に活かせば、彼らの予備動作から次の行動は凡そながら判断出来た。

タロス兵が新月の目の前に立つ。未だ変形できずにいるその大腕が天井へと向かい振り上げられるのが見えた。

「遅い…ですよ」

緩やかな軌道でもって後方へと傾いていく機械兵の上腕を目の当りにして、たまらず新月はそう零した。すでに、新月の銀白の瞳は、数秒先の未来を捉えていた。タロス兵の拳が描き出す軌跡が手に取る様に分かる。暴風を絡ませながら機械兵の右腕が振り下ろされた時、その拳の先には新月の影すらなかった。

振り下ろされた拳は、石床を陥没させ、そうして大穴をそこに生み出しこそすれ、飛散させた石片や礫をもってしても、新月を捉えることは能わない。かわって、無防備になったタロス兵の胸元に黒影が一挙に迫る。

新月のしなやかな体が空を走り抜け、その鋭い爪先が深々とタロス兵の胸元に突き刺さる。動力部と思しき鉄の塊の硬い感触が新月の指先に伝わった。指先に力を籠め、爪先をタロス兵の胸部へと深くねじ込む。突如、タロス兵の赤い瞳が明滅し、ついで消灯した。

息つく間も無く、六体のタロス兵がここに倒れた。

そして、仲間の敗北という事実は、物理面においてよりもむしろ精神面においてタロス兵らに暗い影となって圧し掛かる。目前のタロス兵らが明らかに尻込みするのが分かった。彼らは微動だにせず、静かにその場に佇んでいた。未だ陣列を崩さずにいたが、それはむしろ、彼らが攻勢の積極性を欠った結果に過ぎない。

現状最も厄介だったのはタロス兵らが、数の有利に頼んで、間断なく攻撃を続けることであった。彼らが消極的に守りに徹するだけならば、新月は造作も無く敵を突破なり、殲滅なりすることが出来るだとうと見ていた。

新月は姿勢を低くすると、強襲のために前脚に力を蓄える。そうして再び、新月が石床を蹴り上げた時、一陣の旋風と化した新月をもはや止められる者はこの場に存在しはしなかったのだった。

●

内外で起こった二つの事象が、今、ハルの状況を好転させていた。

一つ目は、英国第三軍の奮戦ぶりがそれに相当する。外の動きにより、大広間の雰囲気が一変したことをハルは鋭敏に感じ取っていた。未だ、ハルの前には巨大な石壁となって立ち並ぶタロス兵の姿があったが、彼等からは既に先ほどまでの覇気や統率感は感じとれなかった。おそらく、敵は外の状況を知り得ているのだろう。外での友軍の劣勢ぶりに彼らが狼狽しているであろうことは明らかだ。おそらくリバプール平野での戦いはすぐに決着がつくだろう。なるほど、第三軍の司令官とハルとは面識はなかったがまったく大したものだと、純粋に感心する。

同時にハルにとってのもう一つの僥倖とは、この大広間に居合わせた猟兵の存在であった。

新月と名乗るオルトロスの少女は、その優れた判断力と類まれなる俊敏性でもってタロス兵らを一気に圧迫した。彼女が機転を利かせて、タロス兵らを奇襲したことで、十分に殺界を形成する時間をハルは稼ぐことが出来たのだ。

「悪いな。あまり時間をかけてはいられない」

ハルはそう吐き捨て、剣を横薙ぎする。目前のタロス兵らは、凍りついた様にその場に立ちすくんだままだった。

銀閃が一筋、薄闇の中で瞬いた。次いで、溢れていく無数の光の飛沫は、銀粉となってハルの周囲の空間を煌びやかに照らし出していく。光の泡沫の一粒、一粒は奇跡の力の予兆であり、そしてそれらが収束した時、ハルの秘剣【絶技・天翼崩陽刃】は現前するのだった。

「真っ直ぐに押し通る!」

ハルは力強く言い放つ。瞬間、ハルの声に呼応する様に、ハルの後方の虚空より無数の刀剣が姿を顕現させた。

剣を返し、ハルは正眼で構える。

「羽ばたき、舞い踊れ――!」

凛然としたハルの声音が再び、大広間に響きわたった。瞬間、現出した無数の剣がけたたましく振動を始る。剣はその一本一本が、まるで固有の意思を持ったかの様に当初、自儘に空を駆け出したかと思えば、ハルの後背部にてぴたりと静止し、広翼の様な形をとって理路整然と配列するのだった。その鋭い切っ先が一斉にタロス兵らの喉元を睨み据える。

ハルは大地を踏み抜き、空高く飛翔する。

「そして散れ――」

眼下に居並ぶタロス兵らを正面に見据え、ハルはそう零した。半身を捻り、拳に力を込めて剣を鞘に納めた。

「天翼崩陽刃!」

言い放てば、翼となって広がる無数の剣が、豪雨の如く、眼下のタロス兵へと降り注ぐ。一本、一本の羽毛とは、つまりは鋭い剣であった。剣は勢いよく空を駆け、一体、また一体とタロス兵らを突き刺していく。

もちろんタロス兵らも必死に応戦を試みる。腕を振り回し、また時には、巧みな足さばきでもって回避に努めようとする。

しかし、タロス兵らを襲うのは無数の雨滴であった。ますます雨脚を強めながら降りしぶく剣の雨を前に、奮戦虚しく、タロス兵らは一体、また一体と剣に貫かれて地面に伏していく。

無数の剣の雨が降りしきる中、ハルは、一体のタロス兵の懐へと舞い降りた。腰を落として、体を捻り、鞘を払い、剣を滑らせる。一瞬、銀閃が瞬いたかと思えば、ハルの目前、タロス兵の腹部に薄っすらと刀傷が刻まれる。するりとハルがタロス兵の傍らを擦りぬけていけば、タロス兵の上半身が滑る様にして、石床へと崩れ落ちるのが横目に見えた。

ハルは再び剣を鞘へと納める。視線を右方向へと向ければ、自らを新月と名乗ったオルトロスの少女は、文字通り風となり、勢いよく大広間を疾駆しながら、次から次へとタロス兵らを無力化していくのが見えた。

すでに形勢はここに決まったと言えるだろう。ハルは再び、視線を前方へと向ける。降りしきる無数の剣のもとタロス兵が一体、また一体と無力化されていくのが見えた。当初、隙なく横一列に陣形を整えていたタロス兵らの隊列は、すでに体裁を取り繕う事も出来ぬほどに無惨に崩れ、今や分散した線と線の集合体となり果てていた。

そんな中、ハルは、四方から自らへと迫り、猛追する敵の存在を決して見逃さなかった。

鞘から剣を抜き、上段で構える。じっと四体の影を見やれば、タロス兵らがてんでばらばら、無秩序に攻勢を仕掛けてくるのが見えた。ハルへと突出したタロス兵らは破れかぶれと言った様子で一か八か、ハルに突撃を試みた様だ。

追い詰められた彼らの剣筋はまるで素人同然であり、まるで赤子の手を捻る様に、ハルはその一撃一撃をいなしてい行く。

振り下ろされた第一撃をハルは自らの手にした剣で振り払い、返す手でタロス兵を正中線で一刀両断する。左脇から迫った第二の白刃をわずかに腰を捻ることで、紙一重で回避した。前のめりによろめくタロス兵には目もくれずに、ハルが踵を返せば、降り注ぐ剣の雨がタロス兵を上空から縦横無尽に貫いていった。

目の前には一体のタロス兵の姿があった。彼はその右手の大槍を振り下ろさんとハルへと迫ってくる。だが、その間合いの取り方がいささか粗雑に過ぎた。ハルはあえて一歩を踏み出して、第三のタロス兵の懐へと飛び込んだ。予想外のハルの行動にタロス兵が、仰天した様に目を瞬かせるのが見えた。振り下ろされた大槍の穂先が空を切る。

ハルは剣を水平に倒し、踏み込み様に上方へと振り上げた。鋭い剣戟の元、タロス兵は容易に切り伏せら、たちまちに事切れる。一息の間に三体のタロス兵を切り伏せた。ハルは四体目のタロス兵へとすぐさまに視線を向ける。

目の間で何かが銀色に煌めくのが見えた。それが剣の切っ先であることは一目瞭然だった。すでにハルの目と鼻の先まで肉薄したタロス兵の渾身の剣戟をハルは僅かに首を後方へと逸らす事で、無難にやり過ごす。微かな微風がハルの透き通った鼻梁を掠めたが、剣は、その白磁の肌にかすり傷すらも残せぬままに虚空を切った。

かわって、上空から降り注ぐ剣の雨は容赦なくタロス兵を穿ちぬき、瞬く間に彼を絶命させるのだった。

四体を無力化させた。ハルはじっと前方を見やる。すでに彼の前に立ちはだかる敵の姿はない。無数の鉄の残骸が所狭しと大広間を埋め尽くしているのが見えた。ふと左方へと視線を移せば、新月の方も決着はついた様で、彼女の周りには既に横たわるタロス兵の残骸が山積していた。

ハルは新月へと目合図する。ハルの挙止に気づいてか、新月もまた、挙措を正して会釈する。

互いに口数は多い方では無いのだろう。無言のままに視線を交わし合い、どちらとも無く歩を踏み出した。

ハルはそのまま、大広間を後にして、そのまま最奥部へと続く小路へと足を踏み入れるのだった。瞬間、ざらりとした殺気の様なものがハルの肌をびりびりと刺した。

薄暗い小路の先、おぼろげながらも、狼の装飾が施された鉄の扉が姿がぼんやりとハルの視界に浮かんで見えた。先を進んでいた新月が足を止めるのが分かった。ハルも彼女にならい、鞘に納めた剣にそっと手を添える。目の前で、新月が静かに力を蓄えるのが分かった。

決戦は間近であると、ハルは自分にそう言い聞かせながら、暗闇の中に更なる一歩を踏み出すのだった。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

エミリィ・ジゼル

エミリィ・ジゼル

おくれてすまない、ポジションはクラッシャーで頼む。(定型)

【決戦配備:クラッシャー】

外の方々に攪乱して頂き、敵が動揺している間に一気呵成に責め立てましょう。

そんなわけで、かじできないさんズの出番です!

UCで平行世界のわたくしたちを召喚。そして大勢のわたくしたちによる一斉攻撃でタロス兵をばっさばっさとなぎ倒しましょう。

サメ子に乗ってタロス兵に襲い掛かるわたくし、鯨の骨を投擲するわたくし、インクシューターで妨害するわたくし、シャークチェーンソーや聖剣めいどかりばーで切りかかるわたくし

我ら無敵のかじできないさんズ、タロス兵など赤子の手をひねるように蹂躙してやりますとも。

赤子の手をひねっちゃだめだよ!

陰湿な、ねっとりとした薄闇が、装飾品一つない無機質な大広間に重苦しく漂っていた。

石壁に四方を囲まれた大広間のもと、天井から零れる白色灯の燈火が、蠢く人影の輪郭を暗闇の中で浮き彫りにしている。

そこに、ひしめき合う数多の機械兵の姿がある。銀白の光沢を帯びた分厚い甲冑で全身を覆い、無機質な紅玉の瞳をまるで生者のそれと同じように煌々と輝かせながら、機械の兵士タロス兵が大広間を埋め尽くしていた。

この生活感の無い一室で、無数の赤い瞳が四方八方からエミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)を睨み据えている。

かび臭い匂いが鼻腔につく。冷気と殺気とが混淆し、鋭い刃となって肌を刺していた。

しかし、エミリィは敵の視線などどこ吹く風で、悠然と大広間を進む。

機械兵らは微動だにしない。衆目の視線を浴びながら、エミリィは広間の中央まで躍り出る。一歩を刻む度に、大広間の緊張感が高まってゆくのを感じる。

しかし、一歩、また一歩とエミリィが歩を進めども、機械兵らは四方からエミリィを鋭い視線で睨み据えるも石像の様になって微動だにしない。

エミリィは、そのまま歩を進め、大広間の中央にて、居並ぶ銀白の機械兵の真ん中で悠然とその身をそびやかす。

瞬間、左方の石壁の僅かな隙間からなにかが白く光るのが見えた。

エミリィが耳を澄ませば、まず遠間より僅かな爆発音や崩落音が耳朶に触れた。ついで石壁を挟んだ隣室より、ケタタマシイ金属音が耳鳴りの様に鼓膜を揺さぶる。ふと周囲を見渡せば、薄闇の中、四方の石壁が、軋みを上げながら振動するのが見えた。

要塞外では第三軍とデウスエクスの、要塞内では猟兵とデウスエクスによる激しい戦いが繰り広げられているのだろうか。エミリィはそう推察する。

そうしてエミリィが茫洋と石壁を眺めていれば、たまゆら揺れ動いた石壁がピタリと静止し、次いで、金属音も鳴りを潜めていくのが分かった。

静寂の調べが再び、大広間に満ちていく。周囲のタロス兵らの瞳に僅かに浮かんで見えた動揺の色を前に、エミリィは、要塞内外における猟兵とデウスエクスの戦いが収束に向かいつつあることをすぐに悟った。

おそらく自分がこの戦いの鳥を飾る事になるのだろう。

タロス兵らはその肥大化した右腕を静止したままに、立ちすくんだままだった。

石壁に生じた間隙より運ばれた硝煙が、白い糸くずとなって薄闇の中を漂い、エミリィの鼻孔を突き抜けていく。かび臭いすえた匂いに混じって、硝煙の香りが鼻腔にわずかに残った。隣の大広間より完全に音が鳴りやんだ。この無音が隣室における戦いの終わりをエミリィに告げていた。

真打は遅れてやってくるという言葉はあまりにも有名であろう。だが、とある世界では巷に流布された遅参者にのみ許された、また別の特別な文言が存在することをもエミリィは知り得ていた。

自然、口元に微笑が零れた。

「おくれてすまない、ポジションはクラッシャーで頼む」

誰へとでも無く、エミリーがそう呟いた。エミリィの磊落とした、柔らかな声音が室内に響き渡れば、周囲のタロス兵らがどこかたじろいだ様に後ずさる。

果たしてエミリィの声が野戦軍へと届いたのだろうか、しかし、平野における野戦軍の奮戦ぶりによって生じたであろうデウスエクス連合軍の恐慌ぶりが、タロス兵にも伝搬したであろうことがエミリィには分かった。

タロス兵の赤い瞳に、混乱の色がはっきりと刻み込まれているのが分かる。この混乱とも恐怖ともつかぬ感情が機械の彼らをもってしても尚、抗えぬ動揺を彼らに生じさせたのだ。

この隙を利用しない手はない。

エミリィはタロス兵らに生まれた一瞬の動揺をつき、ユーベルコード【いともたやすく行われるえげつない増殖】を顕現させる。

「おいでませ、隣の世界のかじできないさん!」

瞬間、エミリィの声に従う様にして、虚空に亀裂が一筋走った。眩い光が上がり、ついで亀裂はますます広がってゆき、ついに空間がひび割れ、大穴が穿たれる。瞬間、空中に大きく口を開いた空洞より、数多のエミリィが姿を現すのだった。

【いともたやすく行われるえげつない増殖】により今、ここに並行世界よりのエミリィが一堂に会する。

ある者はサメ子に乗りタロス兵らをなぎ倒し、またあるものは鯨の骨を投擲してタロス兵を打ち倒していく。反撃せんとタロス兵が動き出すのも束の間、また別のエミリィがインクシューターでタロス兵の行動を妨害する。

新たに現れたエミリィが、トドメとばかりに、シャークチェンソーの鋸刃をけたたましく回転させながらタロス兵を両断し、また別のエミリィが、聖剣『めいどかりばー』でタロス兵を袈裟切りに切り裂いた。

「我ら無敵のかじできないさんズ、タロス兵など赤子の手をひねるように蹂躙してやりますとも」

部屋の中央、基軸世界のエミリィが、肩をそびやかしながらそう言い放てば、その言葉はまさしく現実のものとなる。気づけば、十数体いたはずのタロス兵らは、並行世界から現れたエミリィによってなすすべなく打倒され、堆く残骸の山を築くのだった。

「まぁ、赤子の手をひねっちゃだめですけどね」

ぺろりと舌を出して、諧謔まじりにエミリィが微笑めば、別世界より現れたエミリィらもまた、一様に同じ挙措で笑ってみせるのだった。

ここに居合わせる全ての銀髪の少女は、エミリィの同一存在であった。彼女らは、部屋中央で胸をはるエミリィ同様、天衣無縫とした居佇まいでもって、はしゃぎ合う。彼女たちはユーベルコードの効力が尽きるまでの間、姦しく騒ぎあい、そうして時の訪れとともに、まるで煙か何かの様に空気へと溶け込んでゆき、元居た世界へと帰還していく。

無人になった大広間にてエミリィだけが残された。

エミリィは、銀糸の様な柔らかな長髪を指先でかき分けると、快活と石床を踏みしめる。賑わいに溢れていた室内には既に足音は既になく、乾いたヒールの音だけが孤独に一室に反響した。

ただ一人となったエミリィは、大広間の奥壁の左端から伸びる、薄暗い小径へと一歩と足を踏み出すのだった。

小径の奥、狼の装飾がなされた両開きの鉄扉がエミリィに見えた。

相も変わらずエミリィの足取りには淀みは無かった。かつかつと石床を踏み鳴らしながら歩を進め、そうして勢いそのままに鉄の取手へと手を伸ばす。掌に力を込めて取手を捻れば、冷たい鉄の感触が手の平から指先へと伝っていく。両手を前方へと押しこんだ。瞬間、鉄扉が重苦しい軋みをあげながら石床の上を滑り、狼はその口を開くのだった。

ここに指揮官室へと全ての猟兵が到着を果たしたのだった。

大成功

🔵🔵🔵

第3章 ボス戦

『ハートクラッシャー』

|

POW : 緋の一閃

【竜語魔法で繰り出す「飛ぶ斬撃」】が命中した対象を切断する。攻撃前に「【心臓を壊す】」と宣告すれば命中率上昇、しなければ低下。

SPD : イミテイト・ドラゴン

【ドラゴンを模した姿】に変身する。変身の度に自身の【心臓】の数と身長が2倍になり、負傷が回復する。

WIZ : オース・オブ・ハート

自身の【生命力】を代償に、1〜12体の【精鋭の配下】を召喚する。戦闘力は高いが、召喚数に応じた量の代償が必要。

イラスト:朝梟

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「💠山田・二十五郎」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●閑話:神英戦争~リバプール平野にてII~

白色の小点が無数に群集し、長城の様に南北に連なっていた。無数のタロス兵は堂々たる陣容でもってリバプール平原へと陣を敷く。それらは遠目には蠢く小山とも映っただろう。しかし、その威容を前にしても尚、ラファエル率いる人型機動兵器の一団は、怯むことなく轟轟と駆動音を上げながら、一心不乱に銀山へと突き進んでいくのだった。

水平線の先、空の東端より顔を覗かせた太陽は、今、空の十時の方角に居座り、そうして穏やかな陽光でもって、平野に散在する枯れ果てた木立を煌々と照らし出していた。

太陽は空の一画に鎮座したまま、緑も枯れ、落葉した木々が陰鬱と林立するリバプール平原を息を飲んで見守っている様だった。

ラファエル率いる人型機械化軍団が、タロス兵の陣列へと迫っていく。

先端から後尾に向かうに従い厚みを増していく、矢じりの様な編隊を組んだラファエルらの機械化軍団の先端がタロス兵らの陣容の一角に触れた瞬間、長い横陣の一角がぐにゃりとたわむのが見えた。

ラファエルの機械化軍団を支える、一機一機の人型決戦兵器とは、本来は支援ロボと呼ばれるディバイド固有の兵器をもとに設計されたものである。機動性に特化した人型の機械兵であり、それらは特に攻勢の際に力を発揮する。この軍団の使用をラファエルは好んだのだ。

ラファエルらの突撃と共に長い横陣は、可塑性のある金属の様に折れ曲がる。更に機械化軍団が奥へと進めば横陣はますます歪にくの字に曲がった。

リバプール平原のありとあらゆる場所で銃列が火を噴き、激しい爆音が空気を振動させていた。銃撃音と共に白煙が舞い上がり、それらは、白雲となって低くリバプール平原に立ち込めてゆく。

平原中央では、数段にも及ぶ重厚な横陣を敷いたデウスエクス連合軍と、イゾルデ率いる第三軍が一進一退の攻防を繰り広げていた。

しかし、一転、平原の北端へと目を向ければそこでは、ラファエル率いる機械化軍団がますます攻勢の手を強め、デウスエクス連合軍を圧迫するのが見える。

今や平原を横一列に埋め尽くしていたデウスエクス連合軍のもと、その北端の一角は、限界を超えて後方へと歪に陥没しているのが分かる。

更にラファエルら機械化軍団が突き進む。群れをなすタロス兵らが一体、また一体と事切れてゆく。

爆炎が上がった。もうもうと立ち込める黒煙の帳を切り裂く様に、ラファエルらの機械化軍団が勢いよく前方へと突き進む。ラファエルらの猛進に伴い、必然、タロス兵らが後退する。

タロス兵らに動揺が広がっていくのが分かる。すでに七陣におよぶ横列の内、ラファエルらは五列目までの突破を終えた。

ラファエルらの機械化軍団の突端部分、矢の先端部分が先へと進む。まるで鋭い錐で木の板に穴を穿つように、機械軍団は、ついぞ、六列目を突破し、七列目へと雪崩れ込む。

そうしてラファエルの駆る人型決戦兵器『リューベルグ』の銀槍が、タロス兵の胸部を貫いた時、北端部での戦いの形勢は一挙に定まった。

銀槍が再びタロス兵から引き抜かれた時、装甲が砕け散り、鎧片が銀粉となって周囲へと飛散した。今かここに第七列には亀裂が生じたのだった。ラファエルに続き、人型決戦兵器もまた一気呵成に七列目のタロス兵らをその魔力の込められた銀槍で刺し貫いていく。七列目に生じた綻びはますます広がり、ついにラファエルら機械化軍団がデウスエクス連合軍の一角を突破するに至ったのだった。

ここに両者の角逐は完全に崩れた。

今やタロス兵らは片翼を失った鳥に等しい。左翼を喪失したことでデウスエクス連合軍全軍に瞬く間に混乱が波及していく。

蜘蛛の子を散らすように、デウスエクス軍左翼周辺のタロス兵が周囲に遁走を始めた。ラファエルらは、逃げ惑うタロス兵らを速やかに切り刻んいきながら、勢いそのまま、返す刃で、その鋭い矛を敵の中央部隊へと突き立てる。ここにイゾルデとラファエルによる包囲が完成した。

前方をイゾルデの主力軍に、左方をラファエルの一軍に囲まれたデウスエクス連合軍はなすすべも無く、ただ蹂躙されるばかりであった。

ますます包囲の輪が縮まっていく中、密集したタロス兵らは互いにぶつかりあいながら、第三軍の猛攻によりその数を瞬く間に減らしていく。一体、一体と崩れ落ちていくタロス兵らが平原に地鳴りを響かせた。

この愛を知らぬ揺り籠の中で、ラファエル率いる三軍は瞬く間にリバプール防衛軍のすべてを葬り去るのだった。

ここに英国第三軍は戦史稀に見る完勝にて敵軍を打ち破った。

英国三軍の遥か遠景にはリバプール要塞が、不気味に山間に聳えていたままだった。だが、この要塞内でもまた、激しい戦いが繰り広げられいる事を指揮官たるラファエルが知る由は無かった。勝利の美酒によった野戦軍の雄たけびが、木霊する中、太陽は未だ変わらずに無言でリバプール要塞を見下ろし続けていた。

●本題

要塞指揮官『ハートクラッシャー』は、その端正な面差しをわずかに顰めながら、要塞内へと現れた猟兵達へと鋭い視線を向ける。

彼が歩を進めるたびに、肩まで伸びた黒の長髪が優雅に揺れ、薄闇の黒に溶け込んだ漆黒の外套が心地よげにはためいた。

どこかやつれた面長のもと、『ハートクラッシャー』の切れ長の紅蓮の瞳が煌々と輝いて見える。

リバプール要塞に急遽、送り込まれたこの要塞指揮官は既に敗北を迎えたリバプール平原での戦いの結末を前に彼は、束の間、苦悶した様に表情を歪めたが、懊悩の翳りは、直ちに鳴りを潜める。

彼が愁眉を開き、そうして彼のもとへと現れた猟兵達を一様に見比べた時、その瞳に浮かんで見えたのは、理知の光であった。

『ハートクラッシャー』は、デウスエクス「ドラグナー」の中でも強力な、指揮官級個体の一体である。彼は、用兵家としても優れた手腕発揮してみせるが、その反面で大局観に優れた戦略家としての側面の方がより強い。事実彼は、多種族が入り乱れるデウスエクス連合の中で、異種族の折衝を一手に引き受け、その連合軍を見事に指揮して見せたのだった。

だが、『ハートクラッシャー』の明晰さをもってしても、猟兵の実力を完全に御することは出来なかったのだ。 しかし、一旦敗北を受け入れるや『ハートクラッシャー』の判断は早かった。

彼は、本国へと帰還すべき今まさに要塞をあとにせんと動き出そうとしたのだろう。『ハートクラッシャー』には、一局地戦での敗北を大局的な勝利で挽回する自信があるのだろう。

しかし、まさにこの要塞を逃れんとした瞬間に『ハートクラッシャー』を猟兵達は捉えたのだ。

ラファエルが戦術の天才と称するのなら、『ハートクラッシャー』は戦略の鬼才と評する事が出来るだろう。彼をここで逃すのは今後を考えれば得策ではない。

『ハートクラッシャー』が右手を前方へとかざす。指先にはまった指輪が炯々と輝いて見えた。

ますます高まっていく戦いの予感を前に、猟兵と『ハートクラッシャー』、両者はどちらともなく動き出すのだった。

暗都・魎夜

暗都・魎夜

◎

連携○

【心情】

リバプールの戦場はほぼほぼ決着だな

ここに至ってこれ以上関わる必要もなさそうだが、行きがけの駄賃だ

「(誰何の言葉に)俺は通りすがりの能力者さ、覚えておきな! イグニッション!」

【戦闘】

ドラゴンってのはどこの世界でも強力な存在だが、こいつも例にもれねえな

竜語魔法にあやつる精鋭

そして、本人も竜に変わる訳か

「降伏したらどうだ? 今なら捕虜として丁重に扱うぜ?」

「リミッター解除」して「天候操作」のUCを用いる

自身や友軍をを優しい雨で回復しつつ、「電撃」で攻撃

UCによる攻撃と同時に、自身でも「武器受け」で防御しつつ「斬撃波」

「師匠が言ってたぜ、"悪事ってのはぶっ壊す方が楽しい"ってな」

うすぼんやりとした視界のもと、周囲に巡らされた角灯が淡い光でもって周囲をおぼろげに照らし出していた。大広間の奥へと続く小径のもと、暗都・魎夜(全てを壊し全てを繋ぐ・f35256)の視界に飛び込んできたのは、薄闇の中、身じろぎもせず、ただじっと来訪者を睨み据える、黒い狼の存在であった。ぎょろりと剥き出しになった赤銅色の瞳に、黒褐色の光沢を帯びた肌とが妙にぎらぎらと輝いて見えた。

狼は咆哮を上げるでもなく、魎夜に飛び掛かるでもなく、ただ静寂に沈んだ小路の先、最奥部を守る様にしてその首を突き出していた。小路の中は、一種、独特な湿り気の様なものが充満していた。魎夜が歩を進める度に、ざらついた不可視の食指が魎夜の全身をざらりと撫でた。吸気と共に鼻腔には乾いた石の香りが漂ったが、しかし獣特有の生臭さはそこには一切感じられなかった。

魎夜は、闇の中で目を細めた。小径の奥、おぼろげな輪郭で居佇む黒狼が明瞭に姿を現した。小径の奥には固く口を閉ざした鉄の押し扉があった。扉の左右には取手があり、そこには赤黒い瞳を彷彿とさせる、紅玉が象嵌されていた。同時に、鉄の扉の中央には狼の口を思わせる突起物が装飾されていた。

遠景から見た時、左右に取り付けられた取手が眼となり、中央から突き出した突起物が口を形成し、縁を飾る浮き彫りとが耳となり、それらが相まって、鉄扉はあたかも狼のごとき様相を薄闇の中で形作ったのだ。

この意匠は、リバプール要塞の要塞指揮官の趣向によるものだろうか。だとすれば、敵指揮官はなかなかに洒脱な者なのかもしれない。もしかすれば、多少の諧謔を解したり、上手くすれば話に応じるくらいの器量は見せるかもしれない。歩を刻む度に、狼の口はますます近づいていく。そのたびに、未だ見ぬ要塞指揮官の相貌がぼんやりと魎夜の脳裏をかすめた。

石床には魎夜の靴音だけがもの寂し気に木霊していたが、耳を澄ませれば、靴音にまじり勝利に沸く人々の歓声が夾雑して聞かれた。

リバプールの戦場はほぼほぼ決着がついたのだろう。となれば、ここに至って平野の戦いにこれ以上関わる必要もなさそうだとも魎夜は考える。同時に魎夜は、不毛な戦いを敵指揮官が繰り広げぬ事を一人、内心で密かに期待した。敵が強力であることを恐れたわけでは無い。勿論、命の取り合いを躊躇したわけでもない。魎夜は全てを壊し、そしてその全てを繋ぐ、破壊者であり調停者であった。既に戦いは終わったと魎夜は見ている。ならば純粋にこれ以上の戦いは必要ないだろうとの感が強い。

狼の口元が眼と鼻の先に迫っていた。両手を、狼の両の眼に重ねて思いきり押しだした。瞬間、鉄の扉が重苦しい軋みを上げながら、どこかもどかしそうに石床の上を滑り出す。狼がその口を大きく開いた時、魎夜の目前には、狭苦しい石部屋の中に佇む、要塞指揮官の姿が飛び込んできた。

宵闇の様な艶のある黒い長髪が優雅に揺れていた。わずかに頬肉のこけた面長のもと、あの狼の瞳と瓜二つの紅玉の瞳がやつれたその面差しとは対照的に赫赫と輝いて見えた。節くれだった指先が、男の柔らかな前髪を掬い上げれば、眉間に刻まれた、薄っすらとした苦悶の影が顔を覗かせる。ついで、要塞指揮官の薄っすらとした唇がわずかに収斂するのが見えた。

「客人かな? 君が世に聞くケルベロスという存在だろうか。きっと歴戦の勇者やその類の存在なのだろうよ?」

要塞指揮官、ハートクラッシャーの妙にしっとりとした声音が要塞最奥部に柔らかに響いた。魎夜は、首から下げた勾玉を指先でいじりながら、わずかに口端をつりあげた。

「なぁに、俺は通りすがりの能力者さ。それ以上でもそれ以下でも無えよ。まぁ、覚えておきな」

軽く肩をすくめて魎夜がそう言えば、ハートクラッシャーは、回答に満足したのか、いかにも子気味良さそうに唇を綻ばせた。

「了解だ。通りすがりの超能力者殿だね。では、この名も無き要塞の指揮官である私より、頼みがある。そこを通してくれないかい? 既に外の趨勢は決した。私は無謀な戦いは好まないのでね、撤退させて貰いたいのだよ」

ハートクラッシャーはまっすぐに魎夜を見つめながら、磊落と言った調子で言い放った。

魎夜は、即座に首を左右に振る。

「それは出来ないね。ドラゴンってのはどこの世界でも強力な存在だが、亜種とは言え、あんたもそれに漏れない。竜語魔法に、竜への変身とあんたの個の力は侮れないんでね」

魎夜が答えれば、ハートクラッシャーは困惑気味に顔をしかめた。顔をひきつらせながら、ハートクラッシャーは滔々と言葉を続ける。

「いや、それはお世辞が過ぎるというものだよ。確かに私にはそれなりの力がある。だけれど、個の武勇で外の戦況を逆転させられるほど、私は自分の力を過信してはいないさ。通りすがりの超能力者殿、私も多少は人物眼があるつもりだよ。君は歴戦を生き抜いてきた戦士と見る。個の武勇に出来る事などたかが知れていると君もしっているだろう?」

魎夜は曖昧に首を左右に振る。

「そうだな。この戦場では、あんたはその真価を発揮することは出来ないだろうさ。野戦軍に一人でかかっていっても敗北は目に見えている。だが、アンタがここを脱して、そして後日、精鋭を率いた時、それこそアンタが万余の軍勢を自由に動かして、十全な兵力のもとで戦った時、このリバプール近郊での戦いの戦果なんてまるで取るに足りないと思わせる様な、そんな戦果をあんたが挙げるだろう事を俺は危惧しているのさ」

微風が、額に巻いた赤いバンダナをたなびかせていた。魎夜がバンダナの先端を指先で握りしめた時、ふと魎夜の脳裏にロンドン市街で散見された少年、少女らの姿が浮かび上がった。ハートクラッシャーなるデウスエクスは、危険な存在であると、魎夜の直感が告げていた。彼が、蛮勇を頼みにする豪傑であったり、または残虐非道を絵に描いた様な怪異ならばそれほどの脅威を魎夜は抱かなかっただろう。だが、目の当りにしたハートクラッシャーの人柄と言えば、おおよそ一軍を指揮する大将のそれとはかけ離れており、どこか磊落とした悪くすれば、昼行燈ともつかぬものだった。

だからこそ魎夜は危険視したのだ。柔軟性と鷹揚さでもってハートクラッシャーは、本来ならば気質や性向の異なるデウスエクスを一つの紐帯で結んで見せたのだ。事実、彼はドラグナーという種でありながらタロス兵を統率して見せた。そしてタロス兵らは命を賭して、この指揮官を守ろうとした。ハートクラッシャーには言葉には出来ないカリスマ性の様なものがある。師の言葉を一部借用するのならば、ハートクラッシャーには、デウスエクスの絆を紐帯させる様な力があるのだろう。最も侮れない力だ。

「降伏したらどうだ? 今なら捕虜として丁重に扱うぜ?」

自然と言葉が口元をついた。嘘偽りのない言葉だった。敵ながら、ハートクラッシャーからは嫌悪感や不快感の様なものは感じられなかったからだ。

ハートクラッシャーがわずかに肩を落とすのが見えた。ついで、彼は伏し目がちに視線を落とすと力なく首を左右に振る。その凛然とした面差しがわずかに翳りを帯びた時、二人を隔てる、円卓三つほどの空間は急速に密度を増してゆく。

「やるかい、名も無き指揮官さんよ?」

魎夜が言った。自然、指先は頭に巻いたバンダナを力強く巻きなおしていた。

「そうしようではないか、通りすがりの超能力者殿」

打てば響く様にハートクラッシャーが答えた。

それきり問答は無かった。ただ、無言のままにハートクラッシャーと魎夜はほぼ同時に身構えた。

ハートクラッシャーの瞼が薄闇の中で収斂するのが見えた。目の周りに出来た横皺が濃くなっていく。肩元がぶるぶると上下したかと思えば、ほっそりとした後背部から棘の様なものが突き出す。黒の外套を破り、左右の肩甲部から勢いよく突き出した棘の様なものは、間髪入れずに広翼の様な形状へと形を変える。

ついで、ハートクラッシャーの華奢な肩元が大きく膨張するのが見えた。やや痩せ気味であったハートクラッシャーの二の腕が瘤の様に膨らんだかと思えば、続々と全身の筋肉が肥大化していく。

口元からは牙が顔を覗かせていた。鼻元はぐずりと潰れる。顎は前方へ突き出て、顔の輪郭はぐにゃりと歪み、まったく異質なものへと変貌していく。骨格が筋肉が音を上げながらその形を変え、ハートクラッシャーの体が一挙に膨張してゆく。まさに倍ほどの体調まで巨大化したハートクラッシャーの姿がそこにあった。

蜥蜴を彷彿とさせる赤黒い鱗に覆われた異様な形相が、魎夜へと向けられた。眼窩に嵌った紅玉の瞳だけが、以前の彼の名残を証明するかの様に、理知の光を湛えながら煌々と輝いて見えた。

赤黒い竜鱗に覆われた巨大な両腕が石床の上に下ろされた。前傾姿勢になりながら、竜がその大口を開けた。赤黒い歯茎からは突き出た犬歯がぎらついていた。竜の口もとが赤く輝くの見えた。赤く爛れた炎の舌が、喉奥からちらちらと顔を覗かせている。一筋、二筋と、犬歯と犬歯の隙間から絹帯の様な焔がたなびいていた。炎の吐息が、周囲の空間を陽炎の歪めている。

気づけば、大粒の汗が肌から滲み、ぐっしょりと魎夜の衣服を濡らしていた。

だが魎夜は動かない。

ハートクラッシャーが竜となり、最大の焔で魎夜を迎え撃とうとしているのと同様に、魎夜もまた奇跡の発現のために意識を集中させていたからだ。

竜の口元の炎の高まってゆくのと同時に、魎夜の体の中でも奇跡の力の暴流は激しく渦を巻きながら奔騰していた。竜の熱気まじりの吐息が魎夜の肌を刺す。しかし、魎夜の体の奥底では、竜の遥かに厖大な熱源がまるでマグマの様に魎夜を焦がしていた。

竜が大きく口を開いた。咆哮が溢れ、石床を、石天井を激しく揺らす。つんざくような騒音と共に、竜の口元より、とぐろを巻いた焔の渦が魎夜へと向かい、その先端を激しく伸ばす。

焔の渦は、赤光の巨腕を激しく振り回しながら空気を吸い込み、そうしてますます膨張していく。渦は密度と体積を増していきながら、轟轟と音をうなりをあげて、魎夜と竜との間の円卓三つほどの空間を瞬く間に駆け抜けると、大波ととなって魎夜を飲み込まんと上方から襲い掛かる。

焔の飛沫が、肌をじわりと灼いていた。眼球が乾燥した故か、じんと目頭が熱くなる。

だが、体表を打ちつける熱気とは些細なものに過ぎない。魎夜の体内で高騰し、今まさに溢れ出さんとする奇跡の力の前には、無きに等しい熱量だった。魎夜は極限まで高まった奇跡の力を開放する。ただ溢れる力を技に乗せて、現実のものへと昇華させる。

波濤が完全に魎夜を覆い尽くした。一瞬、視界が赤一色に染まる。

だが――、魎夜は周囲の炎など気にせず右手を振り上げた。手甲ごしに指先から上腕にかけて炎が絡みつく。だが、手甲にまとわりついた炎は、振り上げた右腕の前に、まるで絹糸の様に切り裂かれるのだった。

「ヘヴンリィ・シルバー・ストーム!」

振り上げた指先が虚空を彷徨うにして空を切った。瞬間、魎夜を中心にして銀色の雨が溢れていく。魎夜を飲み込んだ焔の大波は左右に引き裂かれ、波間から魎夜がぬるりと姿を現した。

「名も無き司令官さんよ!」

石床を蹴り上げて宙を滑空する。右の第三指と四指をこすり合わせれば乾いた音と共に吹き荒れる銀色の雨はますますその雨脚を強めていく。雨滴と雨滴が触れ合えば、白光があがる。部屋のそこかしこで、白い光が煌めき、石壁で仕切られた、薄暗い一室を真昼の明るさで照らし出す。

魎夜は石床を蹴り上げて更に竜との距離を詰める。ハートクラッシャーの両の眼に焦りの翳りが横切ったように見えた。

迫りくる魎夜に対して、竜がその剛腕を横凪する。鋭い前爪は白刃となって、空を走る。しかし魎夜の緋色の瞳は、自らに迫る鋭い爪撃の軌道を精確に見切っていた。

すかさず魎夜は、炎を模した魔剣『滅びの業火』を振り上げる。剣の切っ先と、爪先とが激しくぶつかり合う。剣を通して重苦しい衝撃が、魎夜の手の先から上腕へと走り抜けていった。魎夜の剣先が上空へと跳ね上げられ、同時に竜の前腕が後方へと払い上げられた。結果、互いの攻撃は相打ちの形で相殺されたのだった。だが、魎夜にとっては好都合だった。今、魎夜も竜も、押し寄せる衝撃に身動きできずにいる。この一瞬の硬直は、魎夜にとっては好都合である。

「悪いな、名も無き指揮官さんよ――!。あんたの右腕は貰ったぜ!」

魎夜が言い放った。

瞬間、雷が一条、二条と竜の右腕をその鋭い穂先で貫いた。雷光が竜鱗を貫き、分厚い竜の剛腕に深々とした創傷を刻めば、赤黒い血が滲みだした。赤黒い瞳が苦し気に細められ、ついで、その巨大な両足が蹈鞴を踏んだ。

魎夜は大地を力強く踏みしめた。未だ魎夜と竜との間には円卓二つほどの距離が隔てられていた。だが、魎夜には秘技があった。腰を捻り、剣を振り上げる。そうして意識を集中させれば、魎夜から止めどなくあふれ出す厖大な念動力は、手にした魔剣『滅びの業火』の刀身を赤黒い波動で覆い尽くしていく。

「斬撃波!」

剣を振り下ろすと同時に、刀身に纏った波動が、剣の切っ先に押し出されるような格好で空を駆けていく。魔剣『滅びの業火』の刀身とそっくりそのまま一致した形状を保った斬撃波は、円卓二つほどの距離を勢いよく疾走すると身悶えする竜の片腕へを勢いよく突き刺さった。

銀雨降り注ぐ中、黒い巨大な塊が空を舞う。流麗と降り注ぐ銀雨の白とあまりにも対照的な黒い異物は、力なく宙を舞いながら、しばしして後、石床へと横たわる。ふと目前の竜へと視線を遣れば、彼の右腕から先がぱっくりと切断されているのが見えた。断面から流れ出した赤黒い血の雫は、しかし、無限に降り続ける銀の雨によって洗い流されてゆく。この銀の抱擁に全ては甘やかに溶けこんでいく。床上に染み出した赤黒い染みも、竜の片腕もそれらは銀の雨の中に儚く消え去っていくだけだった。

無数に鳴り響く雷鳴と共に、生み出された雷撃が石部屋を未だ白く染め上げていた。

魎夜は、振りぬいた剣を鞘に納めると、降りしぶく雨の中、名も無き指揮官へと静かに視線を遣った。

立場が違えば敵たりえなかったというのは、あまりにもありきたりな感傷に過ぎると言えるだろうか。せめてものたむけは、名も無き指揮官を全力で屠る事だろう。そう思い、魎夜は剣の柄を力強く握りしめるのだった。

大成功

🔵🔵🔵

エミリィ・ジゼル

エミリィ・ジゼル

アドリブ◎

とうとう最奥まで到達しましたね。さぁ、敵に引導を渡す時間です。

相手を斬撃で心臓を狙ってくるようですが、必ず心臓を狙ってくるのが分かっていれば迎撃もしやすいと言うもの。

ならばそれを正面からねじ伏せましょう。

具体的には【弾道計算】と【見切り】で斬撃タイミングを見計らい、世界樹のバットで打ち返します。

このバットはユーベルコード魔球にも耐える特別製。心臓に当たらず効果が低下した斬撃程度は打ち返せるでしょう。

相手が動揺したら直後にUCを発動。

今回呼び出すサメは、その名もドラグナーイーター。ドラグナーを主食とするこのサメであれば、負ける道理がありません!

「鮫魔術師の恐ろしさ、思い知るんよ!」

透明な銀色の飛沫が無機質な石造りの一室を幻想のて雨の雫でもって煌びやかに潤色していた。

重苦しい鉄の扉を開き、室内へと足を踏み入れたエミリィ・ジゼル(かじできないさん・f01678)の頬を、銀の雫となった雨滴が柔らかに頬を濡らし、滴り落ちていく。猛烈な勢いで斜に降り注ぐ雨は、流星の涙だ。優しく頬を撫でながら、そうして柔らかな微光で持って石畳を照らし出している。雨粒は、音を立てながら石床に降り募り、空に銀色の海を生み出している様だった。

腰まで伸びた銀髪は、雨でしとどに濡れていた。自然と不快な感じはしなかった。指先で横髪を繰って、耳にかける。瞬間、髪先から銀色の雨滴が指先を伝い、石床の上で踊るようにして霧散した。この不可思議な雨を全身に受けながらエミリィは更に一歩を踏み出した。

ふとエミリィが室内へと視線を遣れば、銀雨降りしきる石造りの幅広い一室が目前に広々と開けているのが見えた。

部屋の三方の壁面からは、別室へと続く小径が伸びている。どうやら、この最奥部は、周囲三方の大広間と交通している様で、それぞれからの入り口部分には鉄製の分厚い押し扉が備え付けられているのが見えた。ちょうどエミリィから見て真正面、部屋の西側の押し扉は開放され、入り口正面には赤髪の青年の姿があった。鞘に納めた剣の柄に手を添えて、青年は目の前に猛々しく仁王立ちする竜と対峙していた。直感的に彼もまた猟兵であるとエミリィは即座に悟った。この室内に降りしきる雨は、猟兵である彼が生み出したものと考えれば合点がいく。エミリィは赤髪の青年へと小さく一揖する。

青年の緋色の瞳が喜々と細められるのが見えた。彼の穏やかな視線に促されるようにして、エミリィは雨の中を走りだす。雨滴がエミリィの全身を突き刺していた。乾いた石特有の、すえた匂いが立ち込める一室の中に突如、澄んだ水の香りが充満した様に感じられた。この雨の中を泳ぐ大鮫の姿を夢想すれば自然と笑みがエミリィの口元に浮かぶ。狙うべきは目の前の黒竜だ。

更に足早に歩を進めれば、突如、目の前の大型の黒竜から黒煙の様なものが上がるのが見えた。黒い靄の様なものが、竜を中心にして糸筋の様に周囲へとたなびいていく。歩速を緩めて、エミリィが黒竜の動静を伺えば、突如、竜の体がぐずりと崩れた。

全身を覆う竜鱗がはげ落ち、盛り上がった筋肉が急激に委縮していくのが見えた。爬虫類の様な頭部は改築され、突き出た顎元は後退し、かわって流麗な曲線を描く顎元が形成されていく。顔面の中央、すっきりとした鼻柱がせり立ち、赤黒い肌はその色調を変えて、薄っすらとした白色へと退色していく。

黒い靄が晴れた時、エミリィの目の前には片手を失った、痩身の男が姿を現した。黒い外套の様なものにほっそりとした全身を包んだ、この要塞の指揮官ハートクラッシャーは蒼白い面差しをわずかに歪めながら、エミリィへとどこか放心した様な視線を向けていた。銀雨が男の病的に白い素肌を一層、白く照らし出し、こけた頬や黒ずみの出来た眼窩に浮かぶ愁いの翳りを際立たせていた。

エミリィは足を止め、男を正面に見据える。手にした世界樹のバットを男へと向けると、鷹揚と豪語してみせる。

「引導を渡しに来ましたよ、要塞指揮官ハートクラッシャー」

エミリィがそう言い放てば、飄逸さと快活さとが同居した柔らかな声音が石部屋に、りんと響いた。

男が一瞬、バツが悪そうに口端を歪めた。三日月の様につりあがった眦が力なく下垂するのが見えた。眉宇に焦慮を滲ませながら、男は残った左手を持ち上げるとエミリィへと向ける。

「困ったな。こんな綺麗なお嬢さんまで目の前に立ちふさがるだなんて。平素ならば喜々とするのだろうけれど…」

言葉を澱ませながら、ハートクラッシャーがどもりがちにそう言った。

エミリィは小さく鼻を鳴らすと、担いだ世界樹のバットを振りかぶる。無言のままに、鋭い眼差しで要塞指揮官ハートクラッシャーを牽制すれば、隻腕の貴公子は、柔らかな微笑を口元に湛えるのだった。

「一応、提案したいのだけれど、そこを通して貰えないかい?」

「それは承諾しかねますわ。あなたを通せば、後顧に憂いを残すこととなりますもの」

ハートクラッシャーが問答し、エミリィが即答する。互いに口元に柔和な笑みを湛えつつも、両者の交渉は直ちに決裂した。ぴくりとハートクラッシャーの指先が動き、薄っすらとした唇が収斂する。

「力づくは好きじゃあないんだ。それに私は賭けが異様に弱い。君が強力な戦士であるのは一目瞭然であり、そんな君と戦うのはなるべくなら避けたいというのも本音だ。もう一度、願い出たい。そこを通して貰えないだろうか?」

エミリィはぶんぶんと首を激しく左右に振ると、無言のままに腰を引き、両手でバットの柄を力強く握りしめた。

「それでは、致し方ない…。君の心臓をこの斬撃で破壊する」

ハートクラッシャーの艶っぽい声音がエミリィの鼓膜を揺らした。艶のある従容とした声色の中には、しかし、焦燥感にも似た決意の響きが仄かに混じって聞かれた。

ハートクラッシャーの指先がじんわりと赤く滲むのが見えた。指先より艶紅のネイルが伸びる。鮮血よりも尚も鮮やかな、赤光の如き幻燈の揺らめきを湛えた鋭い前爪が、男の指先から突如突き出したのだ。男の指先がぴくりと振動する。掌は裏返され、手掌がエミリィへと向けられた。鷹揚とした挙止でもって振り上げられた前腕が、一転、勢いよく振り下ろされる。

瞬間、殺気まじりの空気が矢となってエミリィを刺し貫いた。ハートクラッシャーが薙いだ掌のもと、紅く揺らめく爪撃は彼の指先を離れ、降りしきる銀色の雨滴を弾きながらエミリィへと猛然と去来する。

びりびりと肌が掻痒するようだった。得も言われぬ威圧感を全身を貫いていったが、エミリィの澄んだ翡翠の双眸は、森閑と澄み、新緑を帯びて輝いていた。双眸は絶えず収斂し、自らの心臓へと一直線に迫る爪撃の軌道をは精確に追跡していた。赤い光線が、長い尾を曳きながらエミリィへと向かい空を切り裂く。

エミリィのすらりと伸びた右足が石床を離れた。左足で大地を踏みしめながら腰を捻る。体に溜めを作り、力を蓄える。

瞬きする僅かな間に、空を駆ける爪撃は、激しく空をのたうち回りながら二人を隔てる僅かな間隙を一挙に駆け抜け、エミリィの鼻先まで一挙に肉薄する。刹那の間に両者の距離は一挙に縮まった。

紅く揺らめく光芒は、文字通り、エミリィと目と鼻の先にある。風圧がエミリィの柔らかな前髪を揺らしていた。爪撃に弾かれた雨滴が斜にエミリィに打ち付けた。しかしエミリィは身じろぎすることなく、悠然とバットを構えては、刻々と自らに近づく鋭い爪撃を撃ち抜く瞬間を待ち続けていた。

斬撃で心臓を狙ってくるというのならば、むしろその分、迎撃もしやすいというものだ。爪撃を弾丸と見立てて、その速度と軌道をはじき出す。そして、直撃の瞬間を的確に見切り、世界樹のバットで打ち返す。幸い、バトル・オブ・オリンピアにおいて既にエミリィは同様の事を実践済みだ。世界樹のバットはユーベルコード魔球にも耐える特別製であり、心臓に当たらず効果が低下した斬撃程度は容易に打ち返すことが出来るだろうと予測出来た。

空を駆ける斬撃は、赤黒い光芒を周囲にバラまきながら、その鋭い爪先をエミリィの胸元へと伸ばす。鋭利な爪先がエミリィの心窩部を抉りださんと、牙を剥き出しにした。針で指された様な痺れにもにた感覚が表皮にじんと走った気がした。

今だ――!

エミリィは待っていたのだ。エミリィは瞠目がちに目を見開くと、勢いよく腰を捻り、世界樹のバットを全力で振りきった。

エミリィの肘先が前方へと勢いよく滑り出し、両腕が限界まで伸展する。風を切りながら前方へと振り出されたバットの先端が、爪撃を腹背から打ち据える。

瞬転、眩いばかりの光と共に轟音が石づくりの一室に迸る。

指先から両腕にかけて重苦しい衝撃がじんと走っていった。確かな手ごたえを感じる。目の前では、赤黒い爪撃が、弾力のある毬玉の様に、ぐにゃりとたわむのが見えた。更にエミリィが指先に力を籠めれば、爪撃はバットに圧排されて身悶えしながら震えだす。手首を返してバットを振り切る。瞬間、硝子が砕ける様な乾いた音が周囲に鳴り響き、エミリィの上半身が、振り切られたバットに煽られて激しく動揺する。赤い光芒は弾け散り、迸る火の粉が降りしきる銀色の雨粒に混じり、たまゆら、周囲をほの赤く染めあげた。

右足で石床に踏みとどまり、体勢を整える。視線を挙げて前方へと目を遣れば、ハートクラッシャのやつれた相貌のもと、くっきりと象嵌された紅玉の瞳が、動揺の色を湛えながら、仰天した様に見開かれているのが見えた。

この一瞬の隙をついて、エミリィは奇跡の力を顕現させる。

「鮫魔術師の恐ろしさ、思い知るんよ!」

脳裏に思い浮かべるは、無敵の鮫だ。ドラグナーを捕食する絶対王者である。名をドラグナーイータと言い、彼らは容赦なくドラグナーの血肉を貪る。鮫について造詣の深いエミリィにとっては、大鮫の一体を造り上げるのは造作の無い事だった。鋭い牙に銀白色の鱗、雄々しい青白い体表と、エミリィの中でドラグナーイーターという架空の大鮫が、精緻な輪郭を伴いながら形作られていく。

エミリィの脳裏にはドラグナーイーターなる想像上の大鮫の姿が明瞭な姿で創造された。今や、大鮫の獰猛な雄たけびさえも、エミリィの脳裏に響き渡ってくるようだった。

「ドラグナーを主食とするこのサメであれば、負ける道理がありません!」

エミリィが言い放てば、突如、虚空に裂け目が入る。空間が軋みを上げながら口を開き、そうして一頭の大鮫が姿を現した。青白い体表が、降りしきる銀の雨を浴びながら、煌々と輝いていた。大鮫は、降りしきる雨粒をその銀蒼色の鱗で跳ね上げながら、空を泳ぐようにして一直線にハートクラッシャの元へと駆け抜け抜けていく。尾びれがばたばたと激しく揺れ動くたびに水沫が周囲に飛びちった。口元からぎょろりと顔を覗かせた鋭い牙が鮮烈に輝いて見えた。

まさにエミリィが想像した通りの大鮫『ドラグナーイーター』の姿がそこにあった。

エミリィが、ドラグナーイーターの勇姿を遠間に眺めるのも束の間、ドラグナーイーターは瞬く間にハートクラッシャーの眼前まで躍り出ると、その鋭い牙をハートクラッシャーの肩元に突き立てる。

瞬間、未だ状況がつかめずに、唖然とした様子で目で見開くハートクラッシャーの肩元より、紅い曼殊沙華の花が、鮮やかな朱色の大輪を開くのが見えた。ハートクラッシャーの端正な面差しが、苦悶げに歪むのが見えた。ハートクラッシャは、突如現れた鮫の猛撃を受けて、力なく二歩、三歩と後ずさりながらも辛うじて踏みとどまった。右足で石床を踏みしめながら、大鮫を振り払わんと、無防備になった大鮫の右側腹部へと左拳を叩きつける。ハートクラッシャーの拳は大鮫の腹部に何度も突き刺さり、拳越しに魔術の波動が大鮫の下腹部を揺らすのが見えた。しかし大鮫ドラグナーイーターは、巨大な体躯を激しく揺さぶりながらも、歯茎から突き出た獰猛な牙をますます深くハートクラッシャーの肩元に食い込ませては、ハートクラッシャーを苛みつづけた。肩元からは絶えず血の飛沫が飛び散り、銀雨舞う戦場の中に一際鮮やかな薄紅色の花弁を潤色させていた。ハートクラッシャーの反撃も虚しく、大鮫ドラグナーイーターは、奇跡の力が消褪するまでの間、ハートクラッシャの肩元に食らいついたままに離さず、肺臓をすりつぶした末に再び虚空へと姿を消すのだった。

大鮫ドラグナーイーターが消え去った時、エミリィの目の前には瀕死の要塞指揮官ハートクラッシャーの姿があった。華奢な肩元に深く刻まれた、生々しいまでの鮫の歯痕より、絶え間なく赤黒い血がしみだしているのが見えた。ただでさえ蒼白だったハートクラッシャーの面長からは完全に血の気を失い、土気色に濁っている。荒々しい呼吸と共に要塞指揮官の口元から、白い吐息が断続的に零れていた。

大鮫ドラグナーイーターにより、敵要塞指揮官は致命傷を負ったことは間違いないだろう。

エミリィは世界樹のバットを握りしめる。満身創痍の敵指揮官へと追い打ちを仕掛けるために、再び、バットを振り上げるのだった。

大成功

🔵🔵🔵

月隠・新月

月隠・新月

◎

連携〇

あれが敵の指揮官か。即に退こうとしている辺り、判断の早い有能な指揮官なのでしょう。大局を考えればここで仕留めなければなりませんね。

逃がすわけにはいかない。

【魔獣領域】で味方を支援しつつ、敵を攻撃しましょう。敵は強力です、少しでも味方に有利な状況にしておくに越したことはありません。また、範囲攻撃であれば、敵が多くの配下を召喚してもある程度対処できるでしょう。

できればじわじわ削りたいところですが、この手合いに考える時間を与えるのも危険でしょう。爪で【引き裂き】攻撃する等して、攻勢をかけましょうか。

もし敵が逃げようとしたら、オルトロスチェインを操って【捕縛】し、逃走を阻止したいですね。

開け放たれた鉄扉の先、石造りの一室に降りしきる銀色の雨、その雨色と良く似た銀白の光は、薄闇に沈む小路の中、艶やかに輝いていた。

小径の闇の中に身をうずめ、銀色の瞳を見開く。煌々と輝く銀白の存在に、誰一人、気づく者はない。それもそうだろう。今、石造りの一室の中では死闘が繰り広げられているのだから。

小径の中、薄闇と一体化した月隠・新月(獣の盟約・f41111)の気配を察知する事など誰にも出来はしないだろう。石床に伏せて息を殺し、薄闇の中に紛れては、新月はその銀色の瞳で戦いの進退を静観していた。

二人の猟兵が立て続けに要塞指揮官ハートクラッシャーと矛を交えた。彼らの猛撃の前に、ハートクラッシャーは片腕を失い、彼が得意とする竜語魔法も未然に防がれるという有様だ。彼の纏う漆黒の外套は所々が破れ、随所から赤黒い染みが滲みだしていた。

ハートクラッシャーを注視すれば、もはや息も絶え絶えに肩を激しく上下させているのが見えた。

現状、戦況は猟兵側に傾いていると新月は判断する。同時に新月は、敵が起死回生の一手を打つとするのならばこの瞬間を置いて他には無いだろうとも見る。

新月は目を細めた。

視界の先、銀雨振り募る石部屋の中、ハートクラッシャーは満身創痍ながらも、必死に石床に踏みとどまり猟兵らと対峙している。怜悧な面差しのもと、明晰さを湛えた赤黒い瞳には、未だ意志力の光が熾火の様にくすぶって見える。

多量の出血と、隻腕を失うという窮地にありながらも要塞指揮官ハートクラッシャーは未だに状況を打開するための算段を脳裏で巡らせているのだろう。彼は勝てないまでも、あわよくば引き分けに、やもすれば撤退さえ出来れば良いと考えているのだろうか。

判断力に優れ、部下の統率を得意とし、その上、諦めまで悪いときた。まったくもってこの手の手合いが最も厄介だ。

個の武勇という点から評するのならハートクラッシャーは凡庸の域を超えぬ、一デウスエクスに過ぎないだろうと新月は推測する。

しかし、こと彼が大軍を指揮したとなれば、話は別だ。戦いの中で垣間見えた優れた判断力や胆力、そしてカリスマ性は、彼の将としての類まれなる才幹の証左とも言える。仮にハートクラッシャーが万余の部隊を得たならば、彼は非凡なる将としてこれ以上ない猛威を振るうだろう。

大局を考えればここで仕留めなければならない難敵だと新月は即断する。

――逃がすわけにはいかない、と内心で呟いた時、既に新月の前脚は、石床を力強く蹴りぬいていた。

一陣の疾風となって狭小な小道を走り抜ける。勢いそのまま、要塞の最奥部へと躍り出て、一挙に敵要塞指揮官との距離を詰める。斜にうち付ける銀色の雨を振り払い、軽快に歩を刻みながら、新月は一息の間に、一室を半ばまで走り抜ける。ぐんぐんとハートクラッシャーとの距離が迫る。今や、新月の両の眼は、当初おぼろげに浮かぶだけだったハートクラッシャーの端正な面差しさえも、明瞭に捉えていた。

更に一歩を踏み抜いた瞬間、ハートクラッシャーの頬のこけた面長が、疾駆する新月へと唐突に向けられた。紅玉の瞳は、驚愕した様子で見開かれていたが、心奥には確かな理知の輝きが垣間見えた。

新月は両足に力を込めて、石床を踏み抜いた。新月の体躯が鋭い矢の様にしなり、低空を滑走していく。着地と共に新月はハートクラッシャーの懐に潜り込む。間髪入れず、肩元に深々と刻まれた傷元目掛けて前脚を振り上げた。風切り音と共に、新月の指先が、ハートクラッシャーの肩元にそっと触れた。絹を裂くような感触が新月の指先に走った当にその刹那、ハートクラッシャーの体がまるで軟体動物の様にたわみ、後方へと傾くの見えた。

間一髪、ハートクラッシャーは寸での所で新月の一撃をやり過ごした。新月の鋭い爪先は、ハートクラッシャーの纏う漆黒の外套を僅かに掠めただけだった。切り裂かれた黒布が、一筋、空中にたなびいた。露出されたハートクラッシャーの薄い胸板に、赤い筋が刻まれるのが見えた。創部より血の雫がわずかに滲んでみえたが、しかし、明らかに傷は浅い。

ハートクラッシャーは、ふらつきがちに二歩、三歩と後ずさると、弱々しい足取りながらも、なんとか石床に踏みとどまった。

ハートクラッシャーの口元から安堵の吐息が零れる。ついで、彼は新月を正面に見据えると、隻腕を振り上げた。枯れ木の様な、節くれだった指先に、ほの赤い燈火の揺らめきが宿るのが見えた。

反撃を予期して新月は身を沈める。ハートクラッシャーが勢いよく腕を振り下ろすのが見えた。

すかさず新月が後方に飛びのいた。

鈍い風切り音が鳴り、ついで肉を抉るような耳障りな音が響いた。後方に飛び去りながら、新月はあまりにも奇異な光景を目の当りしていた。ハートクラッシャーの指先は新月を襲うでもなく、むしろ、まっぐに下方へと下ろされ、勢いよく彼自身の胸部を深々と抉りしていた。

この奇異な行動を前に、たまらず新月は目を見開いた。

ハートクラッシャーの指先は、彼の纏う薄布のローブを裂き、表皮を、そして筋組織を貫通して、まるで泥濘にめり込んでいく棒の様に、彼の深部へと深く沈んでいく。指の第二関節までが、深々と胸郭の中へと潜り込むのが見えた。

創部より黒褐色の液体が溢れ出し、黒の外套からハートクラッシャーの蝋の様な指先を伝い、石床を黒く染め上げていくのが見えた。ハートクラッシャーの眉間の皺はますます濃くなり、端正な口端が苦痛げに歪んで見えた。

驚愕しつつも、新月はこの異常事態を冷静に分析する。

敵の気質や性向を新月が完全把握したわけではなかったが、これまでの行動から鑑みるに、敵が、すすんで自死を選ぶような類の手合いでは無い事は確かだ。ともすれば、自傷行為にはなにかしらの訳がある。

怜悧さを湛えた新月の両の眼は、目の前の異変を感情を交える事無く網膜に焼きつけ、視神経を通して正確に脳裏へ伝達する。明晰な新月の頭脳は、敵の異常性の中に直ちに合理性を見出した。

デウスエクスは、猟兵のユーベルコードと似た技を使役する。不可思議な行動はおそらく、ハートクラッシャーが固有の技を顕現させんるための代償として取られた行動なのだろう。ハートクラッシャーは、満身創痍の肉体に鞭を撃ち、そして秘技を発動させるべく自らの肉体を傷つけたのだ。おそらく、彼にとっての秘中の秘とも言うべき奥の手を今まさに彼は解き放とうとしていると予測された。

ハートクラッシャーの指先が、彼の胸部より引き抜かれた。血液のこびりついた指先は、暗澹とした黒色に染まって見えた。彼は、血まみれの指先で虚空に印を結ぶ。ここに来て、新月は完全に敵の真意を完全に見抜いた。

要塞指揮官の最大の武器とは、竜言語魔術や竜への変形にあらず。彼の本流とは、部隊の統率力の高さにある。

ハートクラッシャーの骨ばった指先が虚空をなぞり、中空に赤黒い六芒星が刻まれた。驟雨の如く降りしきる銀色の雨を浴びながらも、魔法陣は消退することなく、紅黒く揺らめき続けていた。

突如、魔法陣より巨大な人影が、一体、また一体と姿を現した。人影には、人間と同じ様な顔があり、直立する堂々とした体幹からは手足が伸びていた。肌の色は薄っすらとした白であり、顔面には紅玉の瞳が象嵌され、くっきりとした鼻柱が高く突き出ていた。亜麻色の短髪がふわりと揺れていた。姿形は人間のそれとまったく同じだった。唯一の相違点と言えば、現れた彼らの体長に限定されるだろう。隣立つハートクラッシャーと比べ、呼び出された人影は、二倍する程の長躯を誇っていたのだ。

ハートクラッシャーを中心に、計三体の巨人が姿を現した。彼らは、皆が皆、銀色の分厚い甲冑に身を包み、右手に銀の剣を、左手に円盾を携えていた。

彼らは一斉に剣を掲げると、ハートクラッシャーを三方から囲み、彼を守るような形で新月へと鋭い視線を向ける。

強い――、と新月は直感する。

恐らくだが、三体の騎士は、一体一体がハートクラッシャーに勝るとも劣らぬ実力を兼ね揃えた豪傑であることが窺われた。

この場には自分を含めて三人の猟兵が存在する。いずれも手練れの猟兵であり、この三人が一気呵成に攻め立てれば、強力な精鋭とはいえ、持ち堪える事は容易くあるまい。だが同時に、彼らが容易に打倒できる相手でも無い事は明らかだった。

それに彼らは新月達に勝とうとは考えてはいないだろう。

見上げた精鋭騎士達の瞳は、凪いだ湖面の様に透き通っていた。まるで殉教者を彷彿とさせる、気高い意思の灯明が瞳の奥で揺れ動いて見えた。

ハートクラッシャーに対する忠誠心のもと死兵となって、新月達を足止めし、自らの指揮官を要塞から逃がすことをのみ彼らは望んでいるのだろう。

申し訳ないが、彼らの意を汲む事は新月には出来ない。

要塞指揮官ハートクラッシャーの戦略的な素養、戦術的な才覚、そして部下を惹きつけてやまないカリスマ性は人類にとって脅威以外の何物でもなかったからだ。

新月が、銀白の瞳で騎士の中央の騎士の一体一体を激しく睨み据えた時、全身に張り巡らされた血管を、魔力の激流が激しく駆け抜けていった。

なにも新月は、ハートクラッシャの精鋭たちが出現するのをただ指を咥えて眺めていただけでは無かった。ハートクラッシャー同様に新月もまた、奇跡の技の発動のために力を蓄えていたのだった。

『魔獣領域』とは新月の奇跡の御業ユーベルコードの一つである。

戦場全体に魔力の奔流を発生させる事で、その余波で新月に敵する者を攻撃し、味方する者には賦活術式によって身体を強化させる。

ハートクラッシャーが大仰な儀礼をおこなう傍らで新月もまた奇跡の御業の発現のため、魔力を奔騰させていた。今や満潮の如く溢れかえった魔力の奔流は、濁流となってあふれ出さんとしていた。

新月は前脚を伸ばし、わずかに上体を起こす。顔を上げ、口元を前方へと突き出した。

「―――ォオオオオ」

獣の咆哮が鳴り響いた。

気高く、儚い獣の調べは、石壁に反響したかと思えば、海嘯の様な底ごもった音律へと変わり、轟轟と大気を揺らしながらも石壁に吸い込まれるようにして霧散していく。突如、降りしぶく銀色の雨滴が震えだした。咆哮と共に生じた音波が雨の雫に共鳴したのだ。雨粒は音波に押しのけられ、周囲へと舞い上がりながら、一筋の滑走路を形成する。

新月の放った魔力の奔流は、水飛沫を弾きながら、形成された空白の滑走路を鋭い刃となり突き進んでいく。滑走路を勢いよく走る不可視の刃は、瞬く間に精鋭騎士達に肉薄した。なにかが白く光ったかと思えば、銀白の鎧の表面に亀裂が走る。銀鎧が歪に弯曲したかと思えば鎧の随所がひしゃげ、ついで衝撃波に圧倒されるようにして、正面の騎士が尻もちをつく。

これを好機と、すかさず新月は石床を蹴りぬいた。縫うようにして騎士の間を擦り抜け、彼らの後方へと躍り出る。目と鼻の先、孤立したハートクラッシャーの姿があった。

奇襲の一撃をハートクラッシャーに浴びせるのはこの瞬間を置いて他にない。新月は更に一歩を力強く踏み抜いた。

一瞬の隙をつき騎士達をやり過ごす。新月の突撃に続き、入り口付近の猟兵らが騎士達へと斬り込むのが背中越しに分かった。

ぐんぐんとハートクラッシャーが迫ってくる。新月はまさに風となって室内を駆けていた。心地よい疾走感を全身で感じながら、再び、新月が前脚で大地を蹴り合えれば、弓なりを描くその体躯が中空で伸展され、鋭い前爪が、ハートクラッシャーの頸もと、青白く収斂する経静脈へと一挙に肉薄する。

ハートクラッシャーは自らの血を代償に彼の配下を召喚する。つまりは血の供給さえ滞れば、彼の頼みの綱とする兵士という駒を奪うことが出来るはずだ。

新月は赤く滲んだ爪先をハートクラッシャーの首筋目掛けて滑らせる。指先は優雅に空を泳ぎ、紅い閃光が、二人の間の空隙を切り裂いた。爪撃に遅れて、激しい風切り音が鳴り響いた。音速の一撃が、ハートクラッシャーの喉元まで迫る。

瞬間、ハートクラッシャーの皮肉気な口元が僅かに収斂するのが見えた。引きずる様にして右足が後方へと後ずさる。固く握られ拳と共に、ほっそりとした二の腕が無防備になった首もとを守らんと振り上げられるのが見えた。土壇場で、彼は再び新月の奇襲に対応して見せたのだ。

だが…。

「そうは…させませんよ」

新月が言い放った。初撃は外したが、二の轍輪を踏むつもりは新月には毛頭なかった。

瞬間、自らの首筋を守らんと中途まで振り上げられたハートクラッシャーの隻腕が、中空でぴたりと静止する。鉄の擦れる音が低く石床に反響していた。呆然と見開かれたハートクラッシャーの瞳が虚空を泳ぐ。ハートクラッシャーの視線が、未だ微動だにせぬ上腕から前腕へと焦点を移してぴたりと止まった。

ハートクラッシャーが固唾を飲んだ。彼は、自らの前腕に幾重にもなって絡みついた鉄鎖を戦慄した様に見つめていた。

鉄鎖の先、紅の手甲が輝いていた。

オルトロスチェイン、新月が使役する黒き鎖は、新月の魔力の放出と共に、まるで自らの意思を持ったかのように一人でに空を滑走し、ハートクラッシャーの片腕を拘束し、行動の自由を奪っていたのだった。今や鉄鎖にからめとられたハートクラッシャーの隻腕は微動だにせず、首元は完全に無防備なままだった。

新月は勢いそのまま、右腕を振り切った。瞬転、赤い閃光が銀雨の中を駆け抜けていく。ハートクラッシャーを後方に置き去りに、新月は大地を踏みしめた。振り向けば、ハートクラッシャーの経静脈はすっぱりと裂け、血の飛沫が勢いよくあふれ出した。腰をついていた精鋭騎士の一体がすぐさまに立ちあがり、ハートクラッシャーの元に駆け寄った。彼は手にした剣を振り下ろし、鉄鎖を切り裂くと、ハートクラッシャーの止血に当たる。