ロスト・デイブレイク・アグレッサー

●大いなる危機

『月光城』――それはダークセイヴァー世界における第五層に存在する城主不明の謎めいた城塞の名である。

『月の満ち欠けに呼応して輝く』という特性を持ち、幾つか存在する『月光城』の一つを攻略した猟兵達は知っていた。

この『月光城』の主は『第五の貴族』の干渉すら拒み、あらゆる存在の侵入を遮断している。

その力の源は、人が生きながらにして捕られ、『月の眼の紋章』の力の養分とされていた『人間画廊(ギャラリア)』である。

『月光城』の主は、通常のオブリビオンの戦闘力の『66倍』にも及ぶ力を紋章に寄って得て、外部からの干渉を拒んでいた。

逆説的に考えるのならば、それほどの力を要していなければ城塞としての役割を果たすことができなかったということもまた成り立つ。

そして、猟兵達は新たに知るだろう。

己たちが滅ぼした『月光城』以外にもすでに攻め落とされ、無人の廃墟と化した城塞があることを。

第五層に存在する地下都市。その旧市街地の一つがそうである。

「――……『神』は死してはいない。未だ在らざるが故に。未だ滅びず。私が求めるのは再興」

黒き外套がもぞもぞと廃墟と化した城塞の中を往く。

ただ一人であった。

かつては悍ましき罠が満ちていた『月光城』は今はただの霊廟である。死した者たちの霊がはびこり、その凍てつかせるかのような風が満ちている。

その黒き外套が風に暴かれる。

そこにあったのは白骨化した人間の骨格であった。

虚の如き眼下には何が見えているのか。狂気の信仰だけが、そこに未だ己の存在意義を保たせていたのだ。

『導師・サッシナス』は、もはや理性無き存在。

あるのは妄執のみ。

すでに狂気へと落ちた信仰は信仰に非ず。それを人は妄執と呼ぶ。

「己が滅びるか、この地に踏み入れる者を全て贄とするか。私が必ずや、『神』を再興してみせる。そのためには――」

胸に寄生した『月の眼の紋章』から棘鞭が不気味な脈動を見せ、飛び出す。

ただ狂気と妄執のみが黒外套纏う白骨となった『導師・サッシナス』を支えている――。

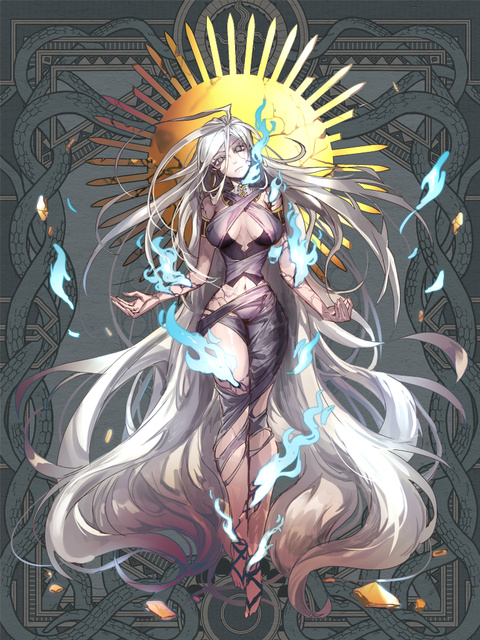

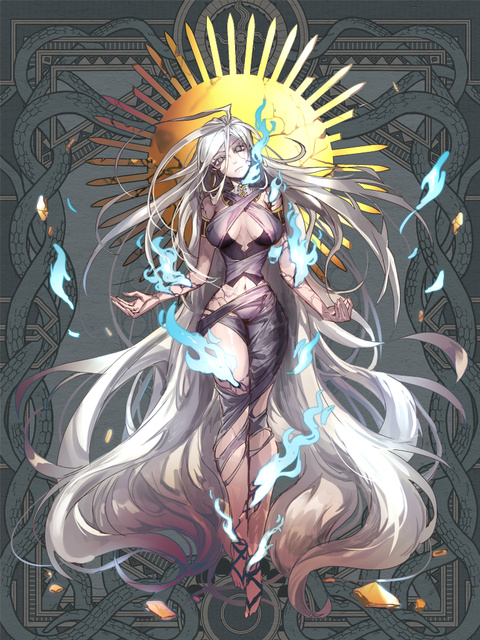

●異端

秩序と正義を重んじる異端の女神は言う。

「秩序は即ち自然の摂理」

渾沌の如き世界にありても秩序は在りて、摂理が生まれる。

「正義は即ち弱肉強食」

秩序が自然の摂理を生むのならば、自然の中にありて正しき事は即ち弱者が強者を喰らうこと。

すでに『此処』には『日輪』はない。

日は陰り光輝は失われている。

されど、異端の女神には怒りも恨みもない。

彼女の重んじる秩序と正義に、それらは不要であったがゆえに。

「常闇に在りて、我は見定めよう。人はこの世界で生きるに値するか。弱者のままであるのならば、強者の牙に引き裂かれるが良い。強者足らんとするのならば、さらなる強者の餌食となるが良い」

そうして世界が流転していく。

それが世界の在り方。

即ち秩序と正義。

ゆえに『日輪』シャマシュは、陽光無き常闇の世界にありて、己が法と律を取り戻さんと信仰の中に沈むのであった――。

●月

グリモアベースへと集まってきた猟兵達に頭を下げて出迎えるのは、ナイアルテ・ブーゾヴァ(神月円明・f25860)であった。

「お集まり頂きありがとうございます。みなさんは『月光城』をご存知でしょうか。ダークセイヴァーの第五層、地底都市に存在する『月の満ち欠けに呼応して輝く』城塞です」

ナイアルテの言葉に幾人かの猟兵達はうなずくかもしれない。

彼等の中には実際に『月光城の主』と相対し、これを滅ぼしてきた者たちもいるからである。

しかし、猟兵たちが『月光城』を攻略するはるか昔に攻め落とされたと見られる城塞が存在しているのだ。

そこはすでに無人の廃墟である。

『月光城』が城塞である以上、『何らかの外敵』が存在していたことは言うまでもない。また、それは将来訪れたであろう『大いなる危機』に関連している可能性が高い。

ならば、この廃墟となった『月光城』を調査することは、ダークセイヴァーにおける『月』にまつわる真実に近づくことに繋がるかもしれないのだ。

「私が予知した『月光城』跡は、今は霊廟となっているようなのです。ここに吹き荒れる凍てつくような風と影は、皆さんの侵入を阻むでしょう。冷たい風は皆さんの生命力を奪い、影は皆さんの足をつかみ、調査を妨害するのです。これを躱し、霊廟を抜け、かつての旧市街地へと進みましょう」

ナイアルテの言葉に、無人の廃墟となった『月光城』が今でも狡猾な罠を機能させていることを知った猟兵は、ならばと理解するだろう。

「はい、嘗てこの地の『月光城の主』であったオブリビオン――『導師・サッシナス』が再び蘇り、皆さんに襲いかかってきます」

だが、蘇った『月光城の主』は、これまで猟兵たちが対峙してきた『月光城の主』が持つ『月の眼の紋章』とは違い、本来の『66倍』にも及ぶ戦闘力を有していない。

どうやら、『人間画廊』が存在していないため、その戦闘能力の強化は『紋章から飛び出す棘鞭』だけになっているようなのだ。

ある意味で、これは好機であるといえるだろう。

とてもではないが『66倍』にも及ぶ戦闘力を持つオブリビオンとの戦いは現実的ではない。

「そして、この『導師・サッシナス』を打倒すると……」

ナイアルテがかぶりを振る。

己が見た予知の悍ましき光景を思い出したのだろう。彼女が見た予知。それは『導師・サッシナス』の背中から羽化するように現れる『月の如く煌々と輝く、異形の腕を幾つも生やした強力なオブリビオン』の姿であった。

「恐らく、このオブリビオンこそが『月光城』と周辺都市を襲撃した『外敵』であるようなのです。対話は恐らく不可能でしょう。問答無用に襲いかかってくるオブリビオンに応戦しないわけにはいきません」

この戦いが恐らく厳しいものになることをナイアルテは予見している。

紋章の力によって強化されたオブリビオンですら敗北を喫した『外敵』である。その力は当然『月光城の主』以上であろうし、尋常ならざるものであることは言うまでもない。

「ですが、この戦いを制することができなければダークセイヴァー世界を救うことはできないでしょう。上層の存在も示唆されている以上、ここで『外敵』、そして『月』にまつわる真実に近づかねばなりません」

ナイアルテは言葉を強く紡ぎ、両兵隊に頭を下げ、見送る。

転移した先は第五層。

月の満ち欠けが引き起こす邂逅が何を意味するのか、それをまだ猟兵達は知らない――。

海鶴

海鶴

マスターの海鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。

今回はダークセイヴァーに存在する霊廟となった『月光城』の廃墟を突破し、旧市街地に存在する元『月光城の主』と、その肉体に潜む『外敵』を打倒するシナリオになります。

世界の真実に迫るため、『大いなる危機』を未然に防ぐために強敵との戦いを繰り広げましょう。

●第一章

冒険です。

破壊された『月光城』の廃墟は、霊廟のように成っており、凍てつくような風と影が吹き荒れています。

風は皆さんの生命力を奪い、影は霊廟を進む皆さんの体に縋り付いてくるでしょう。

これらを躱し、旧市街地を目指さねばなりません。

●第二章

ボス戦です。

かつての『月光城の主』であったオブリビオン『導師・サッシナス』が再び蘇り、侵入者である皆さんに襲いかかってきます。

妄執と狂気に取り憑かれているため、意思疎通は不可能でしょう。

すでに理性はなく、『自分が死ぬか、この地に踏み入った者を全員殺すまでひたすらに攻撃を続ける』という性質を持っています。

また『月と眼の紋章』をもっていますが、紋章にエネルギーを供給する人間がいないため、『66倍』にも及ぶ強化はありません。

あるのは『紋章から飛び出す棘鞭』のみです。

この棘鞭とユーベルコードに対処する必要があります。

●第三章

ボス戦です。

かつての『導師・サッシナス』を打倒すると、その背中から羽化するように『月の如く煌々と輝く、異形の腕を幾つも生やした強力なオブリビオン』である『日輪』シャマシュが現れます。

どうやら、このオブリビオンが嘗てこの『月光城』と周辺都市を襲撃した『外敵』のようです。

皆さんを認識した瞬間、『日輪』シャマシュは襲いかかってきます。

これを打倒しましょう。

それでは『大いなる危機』を未然に防ぎ、そしてまた一歩『月』への真実へと近づく皆さんの物語の一片となれますよう、いっぱいがんばります!

第1章 冒険

『霊廟』

|

POW : 大胆に進む

SPD : 慎重に進む

WIZ : 冷静に対処する

|

種別『冒険』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

ダークセイヴァー第五層。

それは嘗て地底都市とも呼ばれていたし、同時に強力な紋章を有するオブリビオンの支配が蔓延る場所でもあった。

第五の貴族と呼ばれたオブリビオンは強力であったが、それ以上に『月光城の主』は彼等を寄せ付けぬほどの力を持って城塞である『月光城』に存在していた。

今もいくつかの『月光城』が存在することが確認できる。

猟兵達は、これらを滅ぼし『月』にまつわる真実へと一歩、また一歩と近づいているように思えた。

けれど、それは未だ遠い道のりであると言わざるを得ないだろう。

何故ならば、猟兵たちが滅ぼした『月光城』以外にも、自分たちではない何者かによって滅ぼされた『月光城』の跡が見つかったからだ。

かつての『月光城』跡地には凍てつく風と影が蔓延る。

正しく霊廟の如き雰囲気が満ち溢れ、風は生命力を奪い、影は侵入者の道行きを阻む。

この地に長くとどまれば、それだけ猟兵達は消耗していくだろう。

それは即ち、後に控える元『月光城の主』との戦いに響くものである。だからこそ、一刻も早くこの霊廟の如き廃墟を飛び出し、旧市街地に向かわねばならないのだ――。

羽々・一姫

羽々・一姫

廃墟と化した『月光城』と、復活した『狂信者』……。

とても『らしい』お話ね。

狂った神官というのは、この世界にとても相応しいと思うけれど、

滅びた神を引っ張り出されても迷惑だわ。

故郷への愛があるわけではないれど、ね。

玄関にお迎えはなし……。

中もたしかに廃墟でもあるけれど、これは朽ちたお墓ね。

本当に住人とかいたのかしら?

ここを抜けて市街地までいかなければいけないらしいけど、この風と影はめんどうね。

【Goetic demons】で『42柱・ヴェパル』と『58柱・アミィ』を召喚。

ヴェパルに風を操らせ、アミィの炎で影を打ち消し、切り裂いて進みましょう。

外敵がいたのか、それが何なのかは、行けばわかるわよね。

『外敵』によって攻め落とされた『月光城』はダークセイヴァー世界の第五層、地底都市において幾つか存在している。

それは近年においては猟兵達によって滅ぼされた『月光城』を示すものではない。

かつて在りし日に第五層において襲来した『外敵』によって滅ぼされた『月光城』である。月の満ち欠けに反応することを共通点に持つ『月光城』は、城塞である以上守ることに主眼をおいたものであったはずだ。

『月と眼の紋章』を持つオブリビオンの力は『66倍』に及ぶ。

これまで『月光城の主』であるオブリビオンと対峙したことのある猟兵であれば、それが如何に強敵であるかを知っていただろう。

それを滅ぼした『外敵』の力がどれほどのものであるのか。

言うまでもなくこれまで戦ってきたオブリビオン以上であると理解できるだろう。

「廃墟と化した『月光城』と、復活した『狂信者』……」

羽々・一姫(Gatekeeper of Tartarus・f27342)にとって、それはとても『らしい』話であった。

常闇の世界、ダークセイヴァーにおいて狂った神官というものは相応しいもののように思える。

だが、グリモア猟兵が予知した『導師・サッシナス』から現れるという異端の神については迷惑であると言わざるを得ないだろう。

彼女にとってもダークセイヴァーは故郷である。

「故郷への愛があるわけではないけれど、ね」

目の前の廃墟は霊廟そのものであった。

ただよう空気は凍てつくようであり、風が吹けば己の生命力が奪われるのを感じたことだろう。更に蠢くようにあちこちで影がのたうっている。

これらを躱して旧市街地へと向かわねばならない。

オブリビオンの歓迎がないことは幸いであるといえる。

「玄関にお迎えはなし……」

けれど一姫は感じ取っていた。

この一見すれば無害に思える風と影。

これらは旧市街地に至らんとするものに対する『月光城』の罠である。廃墟と成り果てても尚、まだ機能しているのだろう。

「中も確かに廃墟でもあるけれど、これは朽ちたお墓ね。本当に住人とか居たのかしら――我が呼びかけに応じ給え」

一姫の瞳がユーベルコードに輝く。

手にした魔術書から呼び出されるは『42柱・ヴェパル』と『58柱・アミィ』。悪魔であり、彼等の力でもって生命を奪う風を操作し、一姫まで届かせることはない。

渦巻く風が彼女の周囲に道を開くようにして避けられていき、そんな中、影が彼女の体をつかもうと迫る。

しかし、『アミィ』の手繰る炎が影を照らし、それらを退けるのだ。

「『外敵』がいたのか、それが何なのかは、行けばわかるわよね」

一姫にとって、『外敵』が如何なる存在であるかは未だ知らぬことである。しかし、予知によって予見された『外敵』はこれまでのオブリビオンとは違う。

強敵と呼ぶに相応しい存在であろう。

迫りくる風も、影も一姫を捉えるには値しない。

「何処まで行っても霊廟、お墓……滅ぼされたのなら、此処に嘗てあったであろう『人間画廊(ギャラリア)』もまた存在しないのね……人間なくば存在できない。その力の効力もまた同じか……」

かつての『月光城の主』、『導師・サッシナス』。

彼がどれほどの狂信でもって、この廃墟に蘇ってくるのか。狂信者ならざる者には理解できぬ妄執があるのだろう。

けれど、このオブリビオン支配盤石たる世界にあって、真実を知るということは人々の開放へと繋がる一歩でもある。

ならばこそ、一姫は進むのだ。

この先にどれほどの恐ろしくも悍ましい存在がいるのだとしても。

恐れ、怯む理由にはならぬのだと、その瞳にユーベルコードの輝き以上の意志を輝かせ、進むのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

馬県・義透

馬県・義透

四人で一人の複合型悪霊。生前は戦友

第二『静かなる者』霊力使いの武士

一人称:私 冷静沈着

『月』の謎に迫るためにも、進みませんとね。陰海月、霹靂、静かにね?

その蘇ったという城主は…執念は我らと同じようなものですが。それは放っておけるものではありませんしね。

しかし、霊廟ですか。悪霊的には親しみを持てますが。…張った結界に破魔術をまとわせまして、それで風に対抗しましょう。さすがに、纏わりつかれるのはね…。

※

陰海月と霹靂、影の中でじっとしている。謎は二匹も気になるけれど、今は黙る(むぐむぐ)。

(・✕・)

地底世界であるダークセイヴァー。

地上であったと思っていた場所は地下であり、常闇に包まれていた世界の在り方を知らしめた。

しかし、その真実が照らし出す道筋は、新たなる謎を呼び込む。

此処が地下世界であるといのならば、あの空だと思っていた天井に浮かび、満ち欠けする『月』は一体何であるのか。

そして、『月光城』が月の満ち欠けによって煌めく姿は如何なる理由があるのか。

猟兵たちは知る。

この地底世界は積層された区間を持つ世界であるからこそ、この第五層である地底都市には世界のあり方を知るための手がかりがあるのだと。

「『月』の謎に迫るためにも、進みませんとね。『陰海月』、『霹靂』、静かにね?」

馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)の一柱である『静かなる者』が影から飛び出した巨大クラゲとヒポグリフに告げる。

目の前の霊廟のごとき『月光城』の廃墟にあ凍てつく風と影が満ちている。

その風に触れれば生命力を奪われ、影は進む者の足をつかみ行かせぬととどめ続ける。それは嘗て在りし『月光城』の罠の一部であったのだろう。

それが今も廃墟と成り果てても尚、残っているという事実が悍ましい。

『月光城の主』が持つ紋章は『人間画廊(ギャラリア)』という人間を生きながらにして捕らえ続けるからこそ力を吸い上げ、通常のオブリビオンの『66倍』にも及ぶ戦闘力を発揮する。

尋常ならざる力であっても、『外敵』を防ぐことができなかったという事実が『静かなる者』の背筋を粟立たせるだろう。

しかし、かといって捨て置くことなどできようはずもない。

「このさきの旧市街地に『月光城』の城主がいる……その執念は我らと同じようなものですが」

そう、『静かなる者』たちは呪詛によって束ねられた四柱である。

その力は悪霊怨霊の類であるのならば、蘇った『月光城の主』である『導師・サッシナス』もまた同様であろう。

「それは放っておけるものではありませんしね」

蘇った『月光城の主』はきっと動くもの全てを排除するまで止まらないだろう。

己の持つ妄執と狂気によって動く彼等を止めることこそが己たちの役目であると霊廟の中を進む。

生命力を奪う風を四悪霊・『界』(シアクリョウ・サカイ)によって防ぎながら、破魔の力を発露する。

それはユーベルコードの煌きと共に放たれ、迫る風と影を防ぐのだ。

二匹は影の中に飛び込み、迫る邪悪な罠の風と影をやり過ごす。彼等もまたダークセイヴァー世界という謎に満ちた世界の構造を気にかけている。

けれど、今は黙るしかない。

この旧市街地へと至る道程にあって、自分たちは何もすることが出来ない。

けれど、戦いと成れば話は別であろう。

『導師・サッシナス』との戦いは苛烈なものとなる。

さらに『導師・サッシナス』の体内に潜む『外敵』の力はこれまでのオブリビオンよりもさらに強大なものだ。

「流石に、まとわりつかれることはありませんでしたね」

呪詛と結界術。

そして天候操作の力を増大させるユーベルコードは風を阻み、影を寄せ付けない。

己の影の中でじっとしている二匹。

彼等の出番はもう少しである。目指す旧市街地。

そこに渦巻く狂気と妄執。

その果てにあるであろう、戦いの気配を悟る。きっと『月』の謎は、オブリビオンこそが知るものであろう。

得られる知が少なくとも。

それでも手を伸ばし、道を歩み続ける限り、必ず真実にたどり着く。それを『静かなる者』は知る。

一歩、また一歩と近づくにつれて戦いも厳しくなるだろう。

「ですが、オブリビオンは放置できない。それが私達の為すべきことなのですからね」

己たちの中に渦巻く呪詛が言う。

オブリビオンを放置してはならない。この恨み辛みこそが己たちの原動力であるというようにくすぶる呪詛が『月光城』の罠を寄せ付けぬのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

レナータ・バルダーヌ

レナータ・バルダーヌ

わたしたちが存在を知る以前に、月光城を攻め落としていた外敵……。

聞いたときは驚きましたけど、この世界にはまだ全貌がわかっていない上層もあることを考えれば、何も不思議ではありませんね。

できるだけ体力は温存したいですけど、そうもいかないみたいですね。

【B.I.ライダー】の炎熱で、風の凍気を防ぎ影を照らしながら先へ進むとしましょう。

消耗は免れないものの、罠を直に受けるよりは遥かにいいでしょう。

問題はこれから戦うことになるそのオブリビオンさんに、今のわたしたちが敵うかどうかです。

退く選択肢はないとはいえ、完全な状態の紋章の力を正面から打ち破れるほどの相手という可能性も否定できませんから……。

『月光城』を知る猟兵たちにとって、そこは罠満ちる危険な領域であった。

ダークセイヴァー第五層。

そこはかつての地上と思われていた第四層よりもさらに地下。

その第五層にも『月』は満ち欠けを見せる。その満ち欠けに反応して煌めく『月光城』は、『月』の謎に迫るためには避けては通れぬ場所であった。

城塞の如き城は、しかし今朽ちている。

猟兵たちが滅ぼした『月光城』以外にも『外敵』によって滅ぼされた城が存在している。

「わたしたちが存在を知る以前に、『月光城』を攻め落としていた『外敵』……」

レナータ・バルダーヌ(護望天・f13031)たちを含めた猟兵にとって、それは恐るべき事実であったことだろう。

この世界にはまだ全貌がわかっていない上層があることを考えれば、何も不思議なことはない。

けれど、問題はそこではないのだ。

『月光城の主』であるオブリビオンには紋章が寄生している。

紋章を持つオブリビオンは例外なく強大な力を有している。しかし、『月光城の主』が持つ『月と眼の紋章』は戦闘力を66倍にまで引き上げる。

まともに戦って勝つというのは現実的ではなかった。

「できるだけ体力は温存したいですけど、そうもいかないみたいですね」

彼女の視線の先にあるのは『月光城』の廃墟。

霊廟の如き静謐に包まれていながら、侵入者を阻む罠が今も動いている。凍てつく風は生命を奪い、影は進む足を絡め取る。

だが、レナータの瞳はユーベルコードに輝く。

「時間はかけません……すぐに終わらせてみせます!」

傷跡から噴出する炎が彼女の体を鎧のように覆っていく。オラトリオとしての象徴である翼が持つ飛行能力は喪失するが、纏う炎が凍てつく風を寄せ付けず、また迫る影すらも振り払うのだ。

ただし、体力が消耗する。

B.I.ライダー(ブレイズインフェルノ・ライダー)は強力なユーベルコードであったが、代償もまた伴うものであった。

しかし、罠を直に受けるよりも遥かによいとレナータが判断した結果であった。

廃墟を進むレナータの前に影が迫る。

どれもが炎の鎧に阻まれ彼女の道行きを阻むことはできなかった。彼女が求めるのはこの霊廟の如き廃墟の向こう側にある旧市街地である。

どうやら『月光城』に存在していた『人間画廊(ギャラリア)』はすでに破壊されているし、同時にこの地底都市には人の気配がない。

『月と眼の紋章』の戦闘力を増加させる力は、人間を生きたままに捕らえ、生命を吸い上げることによって成り立つものである。

「人がいないことが有利に働くとはいえ……完全な状態の紋章の力を正面から打ち破れるほどの相手という可能性も否定できません……」

レナータの懸念は当たっている。

かつてこの『月光城』を滅ぼした『外敵』は『月光城の主』を上回る存在であった。

通常のオブリビオンの66倍にも及ぶ戦闘力を持ちながらも『外敵』はこれを打ち破っているのだ。

結果がこの廃墟に刻まれている。

恐ろしくも悍ましい。

グリモア猟兵の予知によれば、自らはこれからそんな相手と戦わなければならない。『真実』にたどり着くために退くという選択肢は取ることはできない。

「ならば進むほかありません。この力は誰かを護るためにあるのですから」

レナータの瞳に輝くユーベルコードは彼女の意志の強さを示すものであったことだろう。

彼女はもはや行き場のない復讐心に突き動かされる存在ではない。

力の意味を知るからこそ、彼女は炎の鎧纏いながら進む。その炎が常闇の世界に篝火として人々に希望を見せるために――。

大成功

🔵🔵🔵

フォルク・リア

フォルク・リア

「月光城。今まで幾度探索しても未だに謎だらけか。

今回の探索で少しは新しい事が分れば良いけど。」

真羅天掌を発動。

熱属性の昼を発生させる。

「これで取りあえず寒さは凌げる。

それに、影も見つけやすくなった。」

廃墟の中で高い建物の上に登って辺りを見回し

市街地の位置を確認。

影に囲まれない内に先を目指す。

影が縋り付いて来たら走ってその場を離脱するが

間に合わなければファントムレギオンの死霊を使い

影を引き離しスカイロッドから【衝撃波】を放って

遠くへ吹き飛ばす。

「悪いが相手をしている時間も体力も惜しいんでね。」

「それに何時までも真羅天掌で

魔力を消費し続ける訳にもいかない。」

迷わない様に方向を確認しながら先に進み。

「『月光城』。今まで幾度探索しても未だに謎だらけか」

フォルク・リア(黄泉への導・f05375)はダークセイヴァー世界の第五層に足を踏み入れ、その廃墟を見下ろす。

そこにあったのはかつての城塞の跡である。

すでに破壊された『月光城』は、多くの力を喪っている。だが、霊廟の如き静謐の中にも未だ『月光城』であったころの名残……即ち、罠が作動し残っていることを示すように凍てつく風が吹き、影が蠢いている。

「今回の探索で少しは新しいことがわかればよいけど」

フォルクはそう願う。

けれど、それは多くの困難を伴うものである。

『月光城』の罠は未だ猟兵達を阻むように作動し、凍てつく風が生命を奪い、蠢く影が侵入者の行く手を阻むように絡みつくのだ。

けれどフォルクのユーベルコードが煌めく。

「大海の渦。天空の槌。琥珀の轟き。平原の騒響。宵闇の灯。人の世に在りし万象尽く、十指に集いて道行きを拓く一杖となれ」

そのユーベルコードは、真羅天掌(シンラテンショウ)。

熱属性を伴う自然現象――即ち、昼の如き荒天を発動させる。

それはこの常闇の世界であるダークセイヴァーにおいては天変地異そのものであったことだろう。

「これでとりあえず寒さはしのげる。それに、影も見つけやすくなった」

彼のユーベルコードは熱でもって凍てつく風を防ぎ、常闇に昼をもたらし影の蠢きを視認しやすくする。

廃墟の中を飛ぶようにして蹴ってフォルクは進む。

周囲を見回す。

はるか遠くに旧市街地がある。その旧市街地もまた『月光城』と同じように荒廃しているのが見えるだろう。

「……あれが旧市街地。人の存在は感じられない……やはり『外敵』に滅ぼされたと考えるのが妥当か」

フォルクは昼が照らす旧市街地を見やる。

人の気配はまるでないように思える。破壊の痕だけがフォルクのユーベルコードに寄って照らされている。

影に囲まれることを厭い、フォルクは疾く駆け抜ける。

迫る衝撃波を衝撃波を放って遠くへと吹き飛ばす。

「悪いが相手をしている時間も体力も惜しいんでね」

それに、とフォルクは己のユーベルコードを解除する。

ただでさえ、このユーベルコードは制御が難しく暴走しがちなのだ。それ以前に戦う力を温存したいと思ったのだ。

これより先に待ち受けるのは紋章の力を喪ったとは言え、強大なオブリビオンである。さらには、そこから生まれるのは予知にあった通りの『外敵』そのもの。

ならばこそ、力は消耗させられない。

「魔力の消費は抑える……それにすでに道筋は見えた」

常闇を払う昼。

それによって白日のもとに晒された旧市街地の有様。そして、そこに至るまでの路。

迫る影を振り払いながらフォルクはひた走る。

ただこの常闇の世界に陽光を取り戻すために。けれど、真実はいつだって、その思いを踏みにじってきた。

失われていたのではなく、端から空が存在しない世界がダークセイヴァーである。

ならば、人はその上層を目指すだろう。

そこに救いがなくとも。

しかし、それでも人は手を伸ばし続けることをやめられない。天井に続く道があり、そしてその先に求めた陽光があるというのならば。

フォルクは目深にかぶったフードの奥で己の道を、その瞳で見据えるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

西院鬼・織久

西院鬼・織久

この層を支配する我等が怨敵もまた別の敵と戦っていたという事ですが、その敵が俺にとって味方になるとは思えません

更なる強敵と戦うためにもこの先に進みましょう

我等の誰もが見る事がなかった上層部、我等が先鋒たる俺が斬り込みます

【行動】POW

五感+第六感と野生の勘を働かせ、敵の面攻撃を読んで威力の差がある箇所を突く要領で戦闘知識+瞬間思考力を基に風と影の動きを読む

殺気+呪詛の塊である怨念の炎を自身に満たして毒を以て毒を制す方式で呪詛耐性を底上げ、凍てつく風と影を炎でなぎ払い進む

常闇の世界。

それがダークセイヴァー世界である。

陽光はなく。月光ばかりが世界を照らす光。そんな仄暗い世界にありて、人々は絶望に塗れる。

オブリビオン支配盤石たる世界であるがゆえに、人々は生まれながらにして隷属をしいられている。

自由の意味も。

平穏の意味も。

何もかもが恐怖に塗る潰されているのだ。それでも人々は陽光を求める。

太陽の光さえあるのならば、彼等にとってそれは希望そのものであったからだ。けれど、その僅かな希望さえ打ち砕く事実がある。

そう、地上だと思われていたのは地下であったのだ。

夜空は天井に過ぎない。

はじめからダークセイヴァーに存在した人々は地上には在らず。もとより陽光など無き地底に生まれたのだ。

「この層を支配する我等が怨敵もまた別の敵と戦っていたということですが、その敵が俺にとっての味方になるとは思えません」

西院鬼・織久(西院鬼一門・f10350)は、ダークセイヴァーの第五層にありて呟く。

彼の言葉は事実であろう。

如何に敵の敵は味方であるという言葉があるのだとしても、結局の所オブリビオンとオブリビオンの戦いである。

己達が猟兵である以上、そこにあるのは滅ぼし、滅ぼされるだけの間柄でしかないのだ。

ならば、『第五の貴族』と『外敵』が如何に敵対していたとしても猟兵である織久には関係のないことであった。

彼の中に渦巻く怨念だけが真実だ。

「さらなる強敵と戦うためにも、この先に進みましょう」

世界の真実を得るために。

天井であるのに輝く月光。その月光の満ち欠けに呼応する『月光城』。そして、その『月光城』を自分たち以外であっても滅ぼした『外敵』の存在。

それらを一つ一つ掴み取っていくことで見える真実もあるだろう。

織久にとって、それは地道な積み重ねに過ぎなかったが、けれど、同時に己の役割もまた理解するものであった。

誰もが見ることがなかった上層。

この地底世界にありて、先鋒として切り込むために。

「我等が怨念尽きる事なし」

オブリビオンに対する殺意の炎(サツイノホノオ)は消えない。

消えるわけがない。

凍てつく風が如何に己の生命を蝕むのだとしても、蠢く影が己の手足を掴むのだとしても、止まることはない。

これまで怨念が紡ぎ、つないできた戦闘知識が迫る影を焼き滅ぼす。

呪詛の塊、殺気の塊。

それがユーベルコードの炎である。己の中に満ちる呪詛と殺気は、炎となる。それは毒をもって毒を制すものであった。

生命力を奪う凍てつく風など、己の身に宿した呪詛に勝るものですらない。

「我等を阻むことなどできようはずもなし」

織久は走る。

ただ、ひたすらに走るしかない。どれだけ真実が残酷なものであったのだとしても。それで怨念が晴れることはない。

真実は冷水のように己たちの怨念に茹だった頭を冷ますかもしれない。

けれど、もはやとうに手遅れである。

燃え上がった炎は影を焼滅し、荒ぶ風すらものともせずに『月光城』であった霊廟の廃墟を突き進むのだ。

旧市街地に待つであろう怨敵。

その首級を上げ、さらなる真実へと手を駆ける。そうすることで、この第五層、そして第四層。続く第三層へと切り込む。

「我等の誰もが見ることのなかった上層部、必ずや手を届かせましょう」

その決意と共に奔る怨念が地底世界に荒ぶ風を薙ぎ払うのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

ティオレンシア・シーディア

ティオレンシア・シーディア

思えば最初から判明してた世界ではあるけれど、この世界もホント謎が多いわよねぇ…

むしろわかってないことのほうが多いんじゃないかしらぁ?

ちんたらしててもいいことなさそうねぇ。ミッドナイトレースに○騎乗して●轢殺・適応を起動、高機動モードで一気に突っ切っちゃいましょ。

さらにエオロー(結界)で〇オーラ防御を展開して風天印とソーン・日天印とシゲルを付与、凍てつく「風」を「阻害」。「太陽」と「陽光」のもと影はできても、影は決して光源に届くことはないわぁ。

…とはいえ、いつまでも通じるものでもないし。さっさと走り抜けちゃいましょ。

世界は数多在る。

それは世界を渡り、世界の悲鳴に応える猟兵であれば知ることである。そして、ダークセイヴァー世界は、猟兵たちが活動する最初期から存在を知られていた世界だ。

だが、常闇の世界であるダークセイヴァーの真実は未だ掴むことができていない。

謎が謎を呼ぶ。

何故、地上に陽光はなく。

月光だけが地上を照らしているのか。日が昇らず、夜だけが続く奇異なる世界。

けれど、地上であると認識していた世界は、しかして地下であったことが知られる。

第四層。

それが地底世界である第五層を支配する『第五の貴族』の口から語られた真実である。そう、地上ではなかったのだ。

己たちが地上であったと思っていた世界は、積層世界の一つに過ぎず、未だ地下であることを知らしめる。

「思えば最初から判明してた世界ではあるけれど、この世界もホント謎が多いわよねぇ……」

むしろ、判っていないことのほうが多いのではないかとティオレンシア・シーディア(イエロー・パロット・f04145)は細めた瞳のまま、常闇の世界を見つめる。

第五層にありて存在する『月光城』。

それは月の満ち欠けに反応して煌めくという性質を必ず持つ城塞であり、城塞であるがゆえに『外敵』からの襲撃を防ぐものであった。

猟兵達によって滅ぼされた『月光城』はいくつも存在しているが、それ以前に破壊された『月光城』もまた存在している。

その事実は恐るべきことを示している。

『月光城の主』は『月と眼の紋章』を持つ。その力は実に『66倍』にも及ぶ戦闘力の増強。

そんな紋章を持つオブリビオンと対峙して討ち滅ぼす存在がある。

「ちんたらしててもいいことなさそうねぇ」

かつての大きな戦いで簒奪し『ミッドナイトレース』と呼ばれるUFO型のヒーローカーに騎乗したティオレンシアは轢殺・適応(ガンパレード・インプルーブ)によって、高機動モードに変形させ一気に霊廟と化した『月光城』の廃墟を突っ切る。

その速度は荒ぶ凍てつく風すら寄せ付けぬものであった。

いや、例え影が縋り付くのだとしても、結界による防御でもって阻む。さらに魔術文字の知識と刻印によってティオレンシアは風と影を振り払う。

凍てつく風を阻害し、太陽と陽光の刻印は追いすがる影を色濃くしたとしても決して隣り合うことのない光でもって追い払う。

「これだけの罠が未だに生きているってことろが、この世界のオブリビオンのちからの強大さを物語っているのねぇ……それでも、これを滅ぼす存在がいる。それが『外敵』というのなら……」

ティオレンシアは思う。

それはあまりにも強大な存在ではないかと。グリモア猟兵の予知によれば、その『外敵』そのものとの戦いに突入するという。

ならばこそ、ここで消耗している暇など無い。

己の魔術文字の知識と刻印を用いてもなお、いつまでも通じるものではない。

このような廃墟はとっとと走り抜けるのが良い。

「さっさと行きましょう。旧市街地はすぐそこよね」

UFO型のヒーローカーは高機動モードに変形している。この速度ならば、あっという間に旧市街地へと至るだろう。

風も影も追いすがることしかできない。

そして待ち受けるであろう元『月光城の主』。

オブリビオンを打倒し、その身に潜む『外敵』を打ち倒す。そうすることで開ける真実への扉もあるかもしれない。

謎が謎を呼ぶのだとしても、延々と堂々巡りが続くわけではない。

終わりが在るように、謎もまた紐解かれることを待ち望んでいるのだから――。

大成功

🔵🔵🔵

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり

破れ滅びた『月光城』。どうすれば、強大なその主を殺すことが出来たのか。そもそも相手は何なのか……?

疑問しか出てこないわね。

とにかく『月光城』へ向かいましょう。

飛鉢法で空を駆け、「偵察」に黒鴉の式を打っておくわ。一足先に『月光城』へ辿り着いておいて。

影が空まで伸びてくるとは思いづらいけど、この風は厄介ね。「環境耐性」の「結界術」を自分を基点に形成。風の効果を打ち消しながら空を進む。

式たちは『月光城』へ辿り着いたかしら? その後を追って『月光城』へと至りましょう。

辺りはただ、滅び去った霊廟ね。訪(おとな)う者、一人として無く。

これだけ静かなら、オブリビオンに奇襲されることもないでしょう。

世界の謎を紐解こうとすれば、謎が謎を呼ぶ。

ダークセイヴァー世界は数多ある世界の中でも特に暗闇に真実が隠された世界であったことだろう。

常闇の世界。

されど、そこは地上ですらなく。地下世界であった。空だと思って見上げていたのは天井であった。

だが、その真実が示すのは新たなる謎であった。

そう、見上げた空が天井であるというのならば第四層と呼ばれたかつての地上であったと思われた空間に浮かぶ『月』は一体なんであるのか。

そして、第四層よりも地下である第五層に存在する月の満ち欠けに反応する『月光城』。

それはなんのために存在していたのか。

一つの答えがある。

猟兵ではない存在に寄って滅ぼされた『月光城』の廃墟。それは城塞であるがゆえに『外敵』との戦いを想定されていたし、また『外敵』によって滅ぼされている。

「どうすれば、強大なその主を殺すことが出来たのか。そもそも相手は何なのか……?」

村崎・ゆかり(《紫蘭(パープリッシュ・オーキッド)》/黒鴉遣い・f01658)は己の中に生じた疑念を払拭できないでいた。

疑問が疑問を呼び込む。

『月光城の主』と呼ばれるオブリビオンは皆一様に『月と眼の紋章』を持つ。その力は『66倍』にも及ぶ戦闘力の強化である。

猟兵達ですら、正面切っての戦いは現実的ではないとして、力の源である『人間画廊(ギャラリア)』から捕らえられた人々を開放することに寄って力を無効化して打倒するのがやっとであったのだ。

「……とにかく『月光城』へと向かいましょう」

飛鉢法(ヒハツホウ)によって、ゆかりは鉄鉢に乗り廃墟と化した『月光城』を飛ぶ。

凍てつく風は生命力を奪う。

蠢く影は何処からでも伸びて、霊廟の如き廃墟に踏み込んだものを捕らえるだろう。これらは『月光城』であったころの罠の名残であろう。

それが未だに作動していること事態が『月光城の主』の存在が強大であったことを示すには十分であった。

「影はこの高さまでは追ってはこないか……でも、この風は厄介ね」

結界術を己を起点に形成し、風を阻む。

「訪う者、一人として無く……」

見下ろす廃墟は霊廟のごとく。

静謐だけが廃墟の中に満ちている。この廃墟を抜けて旧市街地へと向かわねばならない。そこに元『月光城の主』が蘇っている。

狂気と妄執に囚われた存在。

何故、このような城塞が必要であったのか。

そもそも『外敵』とはオブリビオンではないのか。オブリビオン同士で争う意味とは。

あらゆる疑念が湧き上がり続ける。

放った式神たちが示す道をゆかりは鉄鉢に乗って進む。奇襲はないだろうと考えていたが、万が一もあるだろう。

だからこそ、慎重にならざるを得ない。

グリモア猟兵の予知によれば、元『月光城の主』の体から『外敵』そのものが現れるという。

「……この疑問の答えを持っていればよいのだけれど……」

得られる真実はないかもしれない。

けれど、この戦いがきっと真実へとたどり着くための楔となることをゆかりは信じ、鉄鉢と共に旧市街地へと降り立つのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

リーヴァルディ・カーライル

リーヴァルディ・カーライル

…まさか、本拠地がこんな場所にあったなんてね

道理で幾ら探しても見つからなかったはずだわ

…今さら復讐心に囚われるつもりは無いけど、これも何かの縁よ

行き掛けの駄賃代わりに、その首を狩らせて貰うわ導師サッシナス

自身に氷の精霊を降霊する事で冷風に適応するよう環境耐性の強化を施し、

全身を氷属性攻撃のカウンターオーラで防御して影を捕縛しUCを発動

…調度良い。動きを封じる一手が欲しかった処よ

…我が身に満ちよ、氷精の理。凍てつく衣で我を覆わん

…然らば、悪しき影を従え、万象に静寂をもたらす刃と成れ

魔力を溜めた掌に触れた冷風と影を凝縮して武器改造を施し、

対象を捕縛する"凍風の影剣"を錬成し索敵を行いながら先に進む

信仰は狂気と紙一重か。

如何なる信心も歪めば、それは他者に害をなすものである。信仰という名の免罪符を振りかざす手はいつだって誰かを傷つけるものである。

あらゆるものがそれによって許されるのならば、あらゆる悪徳が肯定される。

信仰は変わらず。

されど、人の心は変わるものであるからである。

それが悲しみしか生まぬからこそ人の歴史の中であらゆる栄枯盛衰が繰り返されてきた。

「……まさか、本拠地がこんな場所にあったなんてね。道理で幾ら探しても見つからなかったはずだわ」

リーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は第四層から第五層に足を踏み入れ呟く。

これまで探していた『導師・サッシナス』。

その姿は第四層の何処にもなかった。それもそのはずだ。第四層が地上であり、空は夜の帳に覆われていたと誰もが思っていたのだから。

地上であると思っていた場所ですら地下。

そして、さらにその地下にもまた都市が存在している。『月光城』の廃墟の跡は、破壊の痕であった。

『月と眼の紋章』――オブリビオンの戦闘力を『66倍』にまで増強させる力は、真正面から猟兵たちが戦っても勝利することが現実的ではないとさえ言われるものであった。

けれど、その紋章を持つ『月光城の主』すら下す『外敵』が存在している。

それがこの霊廟の如き廃墟の跡である。

「……今更、復讐心に囚われるつもりは無いけど、これもなにかの縁よ」

リーヴァルディにとって、復讐はもはや何物にも優先されるものではなかった。

けれど、この地底都市にありて亡霊の如く跋扈するというのならば話は別である。

『月』の真実を掴む道行きに、それが立ちふさがるというのならば。

「行きがけの駄賃代わりに、その首狩らせて貰うわ『導師・サッシナス』」

リーヴァルディの身に氷の精霊を降ろす。

霊廟の如き廃墟に満ちる凍てつく風は生命力を奪う。

ならば、環境に対する耐性を引き上げるまでである。満ちる凍気がリーヴァルディの体を覆い、風を阻む。

「……丁度良い。動きを封じる一手が欲しかった処よ」

迫る影。

それはこの地に足を踏み入れた者の歩みを止めるもの。生命力を奪う風に侵入者をさらし続けるための、かつての『月光城』の罠だ。

それらを睥睨したリーヴァルディの瞳がユーベルコードに輝く。

「……我が身に満ちよ、氷精の理。凍てつく衣で我を覆わん……然らば、悪しき影を従え、万象に静寂をもたらす刃と成れ」

吸血鬼狩りの業・錬剣の型(カーライル)。

リーヴァルディのユーベルコードは魔力を込めた手のひらで触れた凍てつく風と影を凝縮するように錬成していく。

抵抗するように『月光城』の満ちる風と影が蠢く。

それらを力づくでリーヴァルディは掌握せしめる。吸血鬼が『外敵』と戦うために用意した罠。それらは今は凍風の影剣となってリーヴァルディの手のうちにある。

「……そう、そこに居るのね。『導師・サッシナス』……未だ現世にとどまっているのは、やはり狂信。信仰という名の悪意に染まった妄執の果……」

廃墟と化した霊廟にもはや意志はない。

あるのはかつての『外敵』との戦いの傷跡のみ。

どれほど強大な敵であったのだろうか。

そのためにどれだけの人々が犠牲になったのかなど知る由もない。想像することもできないかもしれない。

けれど、それでも『月』の真実を得るためには。

理性無き存在へと堕した者を狩らねばならない。その役目こそが己の本分であるとリーヴァルディは旧市街地へと足を向ける。

その背後にはもはや凍てつく風も影も追いすがること能わず――。

大成功

🔵🔵🔵

第2章 ボス戦

『導師・サッシナス』

|

POW : 教団の御業・不惜身命の型

自身に【不可視化する呪詛】をまとい、高速移動と【呪詛を纏った両手の骨爪】の放射を可能とする。ただし、戦闘終了まで毎秒寿命を削る。

SPD : 暗殺者の外套

【装備者に同様の効果をもたらす影の外套】を召喚する。それは極めて発見され難く、自身と五感を共有し、指定した対象を追跡する。

WIZ : 暗殺者教団

【敵の死角】から【教団の暗殺者】が現れ、協力してくれる。それは、自身からレベルの二乗m半径の範囲を移動できる。

イラスト:黒江モノ

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「リーヴァルディ・カーライル」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

旧市街地もまた『月光城』と同じように破壊の跡があった。

あらゆる建物は砕け、ひび割れていた。

無事なものは何一つない。瓦礫の山と表現するのが妥当であったと思えるほどの破壊の跡。

どれだけの強大な力があれば、このような惨劇を引き起こすことができたのか。

「……再興を。私が望むのは『神』の再興。私の信仰が今試されているのだ……」

黒い襤褸外套が風にはためき、その下にある白骨をさらけ出す。

何も映さぬ虚の如き眼窩。

そこにあるのは光でも闇でもない。

ただの妄執である。狂気へと至る盲信である。

己が『月光城』の主として役割を果たせなかったことへの悔恨などあるわけがない。何故ならば、『導師・サッシナス』にとって、それは未だ己の道の半ばでしかないからである。

潰えたのならば、また一から積み上げていけばいいのだから。

襤褸外套の奥から『月と眼の紋章』から這い出す棘鞭が蠢く。不規則に、歪に。獲物を求める家のように蠢き、その虚の如き眼窩にユーベルコードをきらめかせる。

「……私が在るかぎり、私の信仰は滅びず。再興はすぐそこに。ならば歩むまで。歩むことをやめなければ、決して終わらない。いつの日か私はまた『神』に見えることだろう……」

けたたましく白骨の歯が打ち鳴らされる。

あらゆる生命に対する嘲笑。

あらゆる現在に対する冷笑。

『導師・サッシナス』は嗤う。歯を打ち鳴らし、狂気に堕ちた信仰のみを振りかざし、この旧市街地……瓦礫の山と化した中で迫る外敵をこそ打倒さんと、その眼窩を煌めかせるのであった――。

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり

『月光城の主』がこのザマか。いいでしょう、完全に葬る。

「全力魔法」光の「属性攻撃」「召喚術」「仙術」「道術」で金光陣の光を全方位に放射。たとえ影に隠れようと、あたしの光は全てを照らす。

『導師』の影から生まれた虚像よ、その本体に牙をむきなさい。

アヤメ、援護をお願い。棘鞭を振るわれたら、切り飛ばして。

理性のない相手には金光陣はよく効くわ。あたしは絶陣を維持しないといけないから、アヤメが『導師』の体力を削ってちょうだいな。

虚像の『導師』は完全オートで動いてるから、そっちにも巻き込まれないようにね。

さて『導師』はいつまで持つかしら?

霊廟は弔いに来る人がいてこそ。それすら絶えたのなら、ただの廃墟よ。

『導師・サッシナス』に理性はない。

在るのは狂気と妄執のみ。

その狂気は信仰があったとしても、妄執に変わり、堕すものである。彼にとって他者は区別の付かぬものであった。

それが元『月光城の主』の成れの果てであるというのならば、そこにあったのは落ちぶれた存在への憐憫だけであったのかもしれない。

「……私は再興を望む。私の『神』は未だ滅びず。そのために……」

黒い外套が影のように増えていく。

まるで分身を増やしたかのように影の外套が旧市街地の瓦礫の山をひた走るのだ。

「『月光城の主』がこのザマか。いいでしょう、完全に葬る」

村崎・ゆかり(《紫蘭(パープリッシュ・オーキッド)》/黒鴉遣い・f01658)は金光陣(キンコウジン)を発動し、その金光がもたらす『導師・サッシナス』の影から現れる影でもって、その虚像を結ぶ。

仙術と道術がもたらす影の虚像。

それらが一斉に黒い外套の影から飛び出し、その体を抑え込もうとする。

「あたしの光は全てを照らす。『導師』の影から生まれた虚像よ、その本体に牙を剥きなさい」

その号令と共に生み出された虚像たちが一斉に外套を抑え込む。

けれど、その抑え込みは『導師・サッシナス』より放たれた『月と眼の紋章』の棘鞭によって振り払われる。

棘鞭が襤褸外套をさらに斬り裂き、虚像を傷つける。

しかし、ゆかりの放った金光が造る影は、その負傷を生み出された本体に返す力を持つ。

「古の絶陣の一を、我ここに呼び覚まさん。光り輝くほどに影はより深く。濁気に沈む愚人の影よ、克己せよ。汝らの現し身に牙を剥け。疾!」

影は虚像。

虚像は像がなければ結ぶことはない。そして、虚像に刻まれた傷跡は、像へと変えるのだ。

棘鞭の一撃が『導師・サッシナス』の外套を切り裂き、その白骨の体に罅を入れる。

「……私が求めるのは再興だ。お前達ではない。おまえたちは贄でしかない。ただ、供物として『神』に捧げられるがいい…・・」

虚ろなる眼窩。

そこにあるのは狂信の輝きだけである。

黒い襤褸外套が風に翻った瞬間、ゆかりは虚像たちをけしかける。式神たちのサポートがあるのだとしても、『月光城の主』であったオブリビオンには無為なるものであった。

体力を削る。

ただそれだけのためにゆかりのユーベルコードは煌めく。

どんなに強大な存在であっても、紡ぐ戦いをする猟兵たちに打倒できぬものはない。

いや、それ以上に『導師・サッシナス』の地力が凄まじい。

理性がなくなっているというのに、それでも生前の経験値が成せる技か。式神の追従を尽く躱し、己のユーベルコードに寄って生み出した影と入れ替わり、立ち代わり翻弄するのだ。

「霊廟は弔いに来る人がいてこそ。それすら途絶えたのなら、ただの廃墟よ」

ゆかりが放つ金光は、『導師・サッシナス』の影からさらなる虚像を生み出す。

確かに『月光城』は『外敵』によって破壊された。

霊廟の如き廃墟となった。

しかし、霊廟は人の訪れがあればこそ、その意味を見出すことができる。慰撫する者がいなければ、その存在はただの石塊と同じだ。

「だから、貴方の存在も意味のないもの。ただ朽ちゆく定めであったのならば、真実へと至るための礎となりなさい」

放つ光が照らすのは暗闇。

常闇に包まれた地底世界にあって、その光は眩く影を色濃くする。

照らされた路はいつしか真実へと繋がるものとなるだろう。

「……私の再興を阻むというのならば……」

「いいえ、阻むのではなく、今日此処で潰えるのよ」

ゆかりの瞳がユーベルコードに煌き、理性無き怪物と化した『導師・サッシナス』を影が、その場に縛り付けるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

レナータ・バルダーヌ

レナータ・バルダーヌ

どうやら元々狂信的だった、というだけではなさそうですね。

そういえば同じ第五層……第五の貴族の迷宮に攻め入った時に現れたオブリビオンさんも狂っていて、その正体と目的は……。

後が控えているとはいえ相手は元城主、出し惜しみは無しです。

サイキック【オーラによる防御】を全方位に隙なく展開、範囲を広げた分防御力は落ちますけど、多少の傷も覚悟の上です。

【A.C.ネメシスブレイズ】なら、敵の姿が見えずとも攻撃できるでしょう。

(元は暴走時用のUCですが現在は制御可能)

もし予想が当たっているなら、導師さんの望みはある意味で叶うのかもしれません。

しかし、相手が何であろうとやることは同じ……ここで倒す以外ありません!

信仰は人の寄す処である。

しかし、行き過ぎた信仰は常に狂気をはらむものだ。それが時に人を傷つけるからこそ、オブリビオンはその信仰を持って己の欲望を叶えようとする。

『導師・サッシナス』もまた同様であったことだろう。

己が求める再興。

そのために必要なのは信仰であり、それ以外は必要としない。

「……私の前に立つものは全て贄。私の『神』に捧げる供物。ならば、お前たちに生命は意味のないもの。過ぎたものであれば……」

襤褸外套の中に見える白骨が、その虚の如き昏き闇を宿す眼窩で嗤う。

歯が打ち鳴らされ、打撃受けても尚、その体は対峙するもの全てを滅ぼさんと走るのだ。

「どうやらもともと狂信的だった、というだけではなさそうですね」

迫る『導師・サッシナス』の狂信的な輝きが煌めく眼窩を見やり、レナータ・バルダーヌ(護望天・f13031)はうなずく。

この第五層。

かつて地上であったと思っていた第四層から地底世界に在りし迷宮に攻め入った時に対峙したオブリビオンもまた狂っていた。

その正体と目的。

そして、身に宿した紋章の力。

そのどれもがこの世界の真実を覆い隠す闇だ。

目の前の『導師・サッシナス』もまた同様である。元とは言え『月光城の主』。そして、その体に寄生した紋章の力は『人間画廊(ギャラリア)』によって支えられている。

周囲の人の姿のない廃墟に在りて、その力は十全ではない。

しかし、地力が凄まじいことには変わりなく、その紋章から蠢くようにして放たれる棘鞭はレナータを近づけさせぬとばかりに振るわれるのだ。

「後が控えているとは言え、相手は元城主……出し惜しみは無しです」

レナータのサイキックがほとばしり、オーラに寄って棘鞭の一撃を防ぐ。しかし、全方位に隙なく展開し、範囲を広げたことが仇となる。

範囲を広げれば、レナータのサイキックの出力は厚みを失う。

そして、如何に紋章の力を十全に発揮できない『導師・サッシナス』であっても、その全方位に張り巡らせたがゆえに薄くなったサイキックの防御を易易と切り裂くのだ。

「……無駄だ。私の再興は止まらない。神に捧げる供物風情が……」

「ですが……! あなたの姿は見えました!」

棘鞭がレナータの柔肌を切り裂き、血潮を噴出させる。その傷みは彼女の神経をすり減らすものであったし、覚悟の上であったとしても彼女は傷みにあえぐだろう。

けれど、それで彼女は止まらない。

そして、同時に『導師・サッシナス』のはなったユーベルコード……影の死角より放たれる暗殺者の一撃がレナータの首を狙う。

「……――!」

暗殺者の一撃がレナータに振り下ろされんとした瞬間、彼女の傷口から噴出する炎が瞬時に暗殺者を念動発火によって燃やし尽くす。

それはレナータが本来であれば制御できぬ力。

しかし、己の力の意味を知った彼女であれば、制御可能である。

A.C.ネメシスブレイズ(オートカウンター・ネメシスブレイズ)。それは彼女の復讐でもって生み出される炎。

されど、復讐を果たした彼女には今は己の身を守る鎧と同義。

すでに獲得された制御方法。彼女は噴出する炎の先に『導師・サッシナス』を見据える。互いにユーベルコードの煌きが世界を塗りつぶしていく。

「あなたの望みはある意味で叶うのかもしれません……」

その身に宿した『外敵』――その名を彼女は知るからこそ、レナータは『導師・サッシナス』の言うところの『神』の復興が成し遂げられることを知る。

だが、それでもレナータは己の身から噴出する炎を止めない。

「しかし、相手がなんであろうとやることは同じ……此処で倒す以外ありません!」

復讐の炎は立ち上る。

暗闇の世界にありて、それは立ちどころに広がっていくことだろう。廃墟となった旧市街地において、その熱こそが生命の煌き。

レナータは、その炎でもって『導師・サッシナス』を包み込み、その肉体を焼き切る。

倒し切る。倒しきって、必ずや世界の真実に至る一歩を踏み出してみせると彼女は己の心にしたがって、その体から噴出する炎を手繰って見せるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

フォルク・リア

フォルク・リア

「その姿、正に狂信の徒。潰えても積みなおす。

それは結果に理解も反省もなくただ繰り返しているだけだ。

それで望む結果が得られる訳もない。」

「信仰の先がどうなろうが知った事ではないが。

お前がこうしている限り犠牲が出かねない。

それに『外敵』の事もある。…此処で終わって貰う。」

棘鞭の攻撃は十分注意し【残像】を発生させ回避。

誘いの魔眼を発動し殺意を利用し赤眼を召喚。

敵の身体を蝕ませると共に感覚を狂わせる。

赤眼は召喚し続け自身の死角を補い

『教団の暗殺者』も同様に攻撃。

敵が行動不能から復帰する前に

デモニックロッドから闇の魔弾を放ち暗殺者共々仕留める。

「お前達は既に終わっている。

俺はその骸を冥府に届けるのみ。」

常闇の世界に立ち上る炎が、狂信者でもある『導師・サッシナス』の体を焼く。

白骨の体はもはや生命を感じさせるものではない。

されど、それでもオブリビオンとしての肉体は残っているのだ。襤褸の外套を纏いながら、闇に紛れる。

煌々と立ち上る炎は、彼の姿を隠す影を色濃くしていくだろう。

されど、彼に理性はない。

あるのは『神』の再興という狂信的な願いのみ。

どこまでも妄執にとりつかれた理性無き存在は、ただ目の前の存在、猟兵を再興への贄としてしか認識できないのだ。

「……私の『神』を再興する。『神』は滅びず。ただこの現世に姿を現すことがないだけであるがゆえに。私が『神』を再びこの地に招くのだ。その礎にお前たちはならねばならない。贄とはそういうものだ……」

その言葉の何処に真理があるといえるだろうか。

「その姿、正に狂信の徒。潰えても積み直す。それは結果に理解も反省もなく、ただ繰り返しているだけだ」

フォルク・リア(黄泉への導・f05375)にとって、それは愚かと断じるに値する行いであった。

そう、たしかに潰えても積み直すことはやらねばならぬことである。

そうすることで頂きに至ることもできるだろう。

しかし、その行為は常に試行錯誤がなければならない。何故、どうして、という疑問が生じぬというのであれば。

「それで望む結果が得られる訳もない」

そのフォルクの言葉に反応するように『導師・サッシナス』の『月と眼の紋章』から棘鞭が放たれる。

暗闇の中から放たれる棘鞭はまるで生きているかのようにフォルクへと迫るだろう。

その棘鞭がフォルクの体を捉えた、と思った瞬間、フォルクの姿は立ち消える。

残像を発生させたフォルクが己の誘いの魔眼(イザナイノマガン)によって召喚された闇に浮かぶ瘴気纏う不気味な無数の赤眼から呪詛を解き放つ。

「……私の信仰を否定するか。私の再興は神の再興そのもの。神を否定する信心なきものに力が宿るわけがない。お前達は贄。私の求める再興のための贄なのだ……」

放つ棘鞭とフォルクの死角から飛び出す暗殺者。

その鋭き切っ先が前後からフォルクへと回避不能為る一撃を見舞う。

だが、フォルクは目深にかぶったフードの奥から彼等を一瞥する。ただ、それだけでよかったのだ。

闇に浮かぶ無数の赤眼。

それらが放つ呪詛は、『導師・サッシナス』も、彼が解き放った暗殺者も飲み込む。

肉体と精神を蝕むと共に五感を狂わせる呪詛。

それが『導師・サッシナス』と暗殺者の平衡感覚を失わせる。ぐらりと彼等の視界が揺れ、その手にした切っ先と棘鞭が淫れたようにフォルクの体の直ぐ側をかすめていく。

「信仰の先がどうなろうが知ったことではないが。お前がこうしている限り犠牲がでかねない。それに『外敵』のこともある」

フォルクにとって『導師・サッシナス』の言葉に意味はない。

どれだけ信仰が人の心の寄す処であるのだとしても、フォルクには無意味であった。彼にとって積み重ねることとは、理解と自省の繰り返しである。

失敗したのならば、次はその失敗を活かす。

そうすることで紡がれてきたものがあるからだ。

人の歴史がそうであったように、フォルクもまた真実へと一歩を積み重ねている。例え、それが僅かにしか進まぬ積み重ねであったのだとしても、その積み重ねこそが人々の望む陽光を、そして明日を掴むことができるのかもしれない。

「……此処で終わって貰う」

手にした黒杖から放たれる闇の魔弾が振り向きざまに死角から襲いかからんとして、しかし呪詛に寄って倒れ込んだ暗殺者の胴を射抜く。

どれだけ不意打ちを狙おうとしてもフォルクには届かない。

霧消する暗殺者を尻目にフォルクは更に迫る棘鞭を黒杖でいなし、『導師・サッシナス』の虚の如き眼窩を見つめる。

「お前たちは既に終わっている。俺はその骸を冥府に届けるのみ」

放たれる闇の魔弾が『導師・サッシナス』を打ち据える。

吹き飛ばされ、廃墟の瓦礫へと激突する『導師・サッシナス』の姿を見送り、フォルクはフードを目深にかぶり直す。

戦いは終盤に移ろう。

しかし、ここからが本番であることをフォルクは知っている。

『月光城の主』を打倒せしめた『外敵』……その真なる姿が、遠からず晒されることを予見しているのだから――。

大成功

🔵🔵🔵

羽々・一姫

羽々・一姫

あなたが存在する限り、なにも終わらないということね。

自分から終わる気がないのなら、終わらせてあげましょう。

相手を見据えて【血統覚醒】を発動。

棘鞭はなるべくかわしていきたいけれど、無理なものは【タルタロスの鎌】で切り飛ばすわ。

【フェイント】を入れつつ近づいたら、鎌での一撃を狙っていくわね。

骸骨に鎌はちょっと相性悪いけれど、そこはダメージ狙いで行くことにするわ。

とどめは【拷問具】にわたしの血を通して拘束・そのまま締め付けて区大工邸桑ね。

あなたは『道半ば』と思っているのかもしれないけれど、

あなたの信仰も、神も、もうすでに終わっているわ。

この世界は『滅びた神』をもう一度受け入れるほど、広くないのよ。

打ち込まれた魔弾が『導師・サッシナス』の体を打ち据える。

その強烈なる一撃を受けて尚、廃墟の瓦礫から『導師・サッシナス』は立ち上がる。骸の如き白骨の体を立ち上がらせ、襤褸の外套の奥にある眼窩に狂信の輝きを灯す。

彼にとって理性とはすでに存在しないものであった。

あるのは狂信そのもの。

そして、その狂信が望むのは信仰の再興である。

「……私の神は蘇る。どんな障害を設けようとも私は成し遂げてみせる。それだけが私の存在意義であるのだから……」

『導師・サッシナス』の体が呪詛に包まれていく。

姿を不可視へと変える呪詛。

背後にある旧市街地の瓦礫と一体化するように消えていく姿に羽々・一姫(Gatekeeper of Tartarus・f27342)は告げる。

「あなたが存在する限り、なにも終わらないということね」

そう、『導師・サッシナス』が在る限り、彼の信仰は終わらない。

狂信的であり、妄信的でもある。

理性がないからではない。妄執に囚われているからこそ、彼は己の信仰をやめず。その信仰は死することはないのだ。

「自分から終わる気がないのなら、終わらせてあげましょう」

その瞳がユーベルコードに輝く。

血統覚醒。

それは一姫の肉体をヴァンパイアへと変える力。真紅に煌めく瞳は、それが彼女の血統を証明するものであった。

爆発的に増大した戦闘力が不可視の存在となった『導師・サッシナス』から放たれる棘鞭を振り払う。

躱すことが難しいほどに跳ねるようにして放たれる棘鞭を彼女は死神の鎌でもって切り払う。

「……無駄だ。私の一撃は必ずお前たちに届く。おまえたちを贄とするために私の爪はあるのだから……」

不可視となった存在から声が響く。

放たれる呪詛伴った骨爪が一姫の腕を裂く。

血潮が噴出する。

けれど、その血潮は血統を覚醒させたヴァンパイアの肉体へと変身した一姫にとっては、体から失われたものではなく。

そう、体の一部に過ぎない。

「あなたは『道半ば』と思っているのかもしれないけれど」

その告げる言葉は真実。

一姫の血潮は戦闘用処刑具が吸い上げ、駆動する。

鎖のように『導師・サッシナス』を締め上げていく。

「あなたの信仰も、神も、もうすでに終わっているわ」

そう、すでに終わっている。

オブリビオンであるからではない。此処に猟兵たちがやってきたことによって、終わりは確実のものとなる。

再興という望みは何一つ叶わないだろう。

それを告げるように一姫は、その手にした大鎌を振るい上げる。月光のきらめき受けて、剣呑なる輝きを放つ大鎌の切っ先が閃く。

「この世界は『滅びた神』をもう一度受け入れるほど、広くないのよ」

放たれた一閃が『導師・サッシナス』の妄執ごと切り裂く。

袈裟懸けに振るわれた一撃が黒い襤褸外套を切り裂き、その白骨の体に深々と傷を負わせる。

それは真実への一歩。

踏みしめた道行きは必ず、この常闇の世界を覆う真実へと続いている。

彼女が告げるように、オブリビオンの奉じる神にもう一度はない。

ならばこそ、一姫はその大鎌の一閃で持って、『導師・サッシナス』の望む再興を斬って捨てるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

ティオレンシア・シーディア

ティオレンシア・シーディア

うっわあ、またいっそわかりやすい狂信者ねぇ。

こういうのの相手ってものすごぉくめんどくさいのよねぇ…

棘鞭はラグ(幻影)と摩利支天印(陽炎)による〇残像と迷彩で間合いごまかして回避。こういう相手程この手の小細工は覿面にハマるのよねぇ。

あとは遅延のルーン三種を描いて●黙殺起動。死角狙い?できるものならどうぞご自由に。…それぞれ1220ずつの矢と刃の嵐の中に、そんなものがあるなら、ね。

ただでさえ地力の高い手合いに人間画廊のブースト乗ってたらホント手に負えなかったわねぇ。

…次は、それを正面から潰したのが出てくるのよねぇ…

なんかもう考えるのも嫌になりそうだわぁ…

大鎌の斬撃が『導師・サッシナス』の白骨化した肉体を切り裂く。

砕ける骨は、そのまま彼の体を崩していくものであった。けれど、『月と眼の紋章』から伸びる棘鞭が白骨の体を繋ぎ止めていく。

『月と眼の紋章』の力は『人間画廊(ギャラリア)』在りきである。

その力は戦闘力を増強させるものであったが、周囲に贄たる人間が存在していなければならなかった。

しかし、此処には人の影はない。

ならば、残るは棘鞭の打撃だけであった。

「……私の願いは叶う。私が在る限り、それは潰えぬ。それにお前達贄が此処に来ている。これは千載一遇の好機。私が奉じる『神』に供物として捧げる。それさえできたのならば、私は神に召し上げられるだろう……」

棘鞭が生きているかのように飛び出し、猟兵達を襲う。

「うっわあ、またいっそわかりやすい狂信者ねぇ」

ティオレンシア・シーディア(イエロー・パロット・f04145)は辟易していた。

こういう手合はよく見るものであった。

狂信とは即ち盲信である。そして、信仰の名の元に如何なる悪逆も正当化されるものである。だからこそ、このような相手はティオレンシアにとって避けるべきものであった。

だが、己を襲わんとする棘鞭は、どれだけ言葉を弄したとしても防げるものではない。争いは終わらない。狂信者にとって争いとは、己の信仰に反する者が存在する限り続くものであるからだ。

「ものすごぉくめんどくさいのよねぇ……」

迫る棘鞭を幻影と陽炎による残像と迷彩でもって間合いをずらしながら躱す。

理性無きオブリビオンへと変貌した元『月光城の主』である『導師・サッシナス』にとって、それは面妖な手段であっただろう。

もしも、理性があったのならば、それを看破することができたはずだ。

だが、ティオレンシアがそうであると認識したように、理性無き存在には小細工がてきめんに効くものである。

放たれた棘鞭を躱し、ティオレンシアの指が描くのはルーン。魔術文字が中空に描かれ、その描く軌跡がユーベルコードに煌めく。

「あたし、魔道の才能は本気で絶無だもの。お願いねぇ、ゴールドシーン」

黙殺(デザイア)。

それは魔力の矢と刃。

描いた魔術文字より生み出されるそれらは、幾何学模様を描き複雑に飛翔する。

「その特性から、あなたは死角を狙ってくるのでしょうね。そして、あたしに二択を強いてくる……即ち、前門の虎、後門の狼、どちらか、と」

しかし、ティオレンシアの描く魔術文字から放たれる矢と刃は嵐のように。

死角は全て潰した。

『導師・サッシナス』の地力は恐るべきものであった。

もしも、『人間画廊』のバックアップがあったのならば、今の猟兵であっても正面切って勝利することは現実的ではなかっただろう。

手に追えるものではなかったとティオレンシアは考える。

けれど、今の『導師・サッシナス』ならば打倒できる。死角を狙う召喚された暗殺者が矢と刃に飲み込まれて霧消していく。

「……私の再興は、果たされる。果たされなければならない。私の信仰は正しいのだ。全ては肯定される。だからこそ、私は……」

「言うまでもないわねぇ……あなたの願いは正しくはない。そして認められるものでもない」

死角など存在しない矢と刃の嵐の中に『導師・サッシナス』は飲み込まれていく。

魔術文字が明滅していく。

それは彼女の手繰る矢と刃が『導師・サッシナス』に叩き込まれて消えていくことを告げている。

これだけ叩き込んでも尚、霧消しない。

地力が違うというしかない。紋章に寄って強化されていた『導師・サッシナス』を打倒した存在が確実に居る。

その事実にティオレンシアは頭を振る。

「……これを正面から潰したのがでてくるのよねぇ……なんかもう考えるのも嫌になりそうだわぁ……」

そう、戦いはこれで終わりではない。

『次』があるのだ。激戦に次ぐ激戦。『月と眼の紋章』の力を十全に持つ存在であっても倒す『外敵』。

その存在を如何にして打倒スべきか、ティオレンシアは、されど考え続ける。それこそが、真実に辿り着く唯一の方法なのだから――。

大成功

🔵🔵🔵

馬県・義透

馬県・義透

引き続き『静かなる者』にて

武器:白雪林

蘇った者同士、戦いましょうか。あなたの信仰は、ここで終わるのです。

積み上げなぞ、させませんよ。

UC発動(攻撃力強化)…我らの名は、影にいる陰海月と霹靂が認識してますからね。

攻撃は甘んじて受けますよ…あらゆる攻撃は、我らが糧。

そちらの攻撃が呪詛である時点で、我らに効果は薄く…棘鞭を受けることにより、こちらの身を覆う呪詛は色濃くなりますしね。

さらに…無尽蔵ではありませんね、それ。

そして、私自身は氷雪+破魔属性の霊矢を、早業の二回攻撃を駆使して撃っていきましょう。

近づかれていたら、四天刀鍵でのなぎ払いもしますけれど。

我らは、生命への嘲笑を許さぬ悪霊なれば。

生命とは常に戦いの連続である。

何かと戦い続けなければならず、戦いをやめた時、それは死を意味する。けれど、この常闇の世界において戦いにすらならぬ者たちがいる。

隷属され、搾取され、殺されるだけの生命。

弄ばれる事を決定づけられた生命がこれまで数多あった。

それがダークセイヴァーの残酷なる世界の理であるというのならば、馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)はそれをこそ護らねばならぬと理解しただろう。

オブリビオンは生命を嗤う。

嘲笑う。

彼等にとって生命とは玩具に過ぎないのだから。そして、道具以下でしかない。

「……私の神の再興を。私が望む再興を為すために、積み重ねていく。僅かであっても前進は前進であるのだから……」

刃と矢の嵐の中から飛び出す『導師・サッシナス』は不可視の呪詛で己の身を隠した。

黒い外套の奥にある白骨。

それが『導師・サッシナス』の成れの果てであった。

呪詛満ちる骨爪が怪しくきらめき、その身に穿たれた傷は『月と眼の紋章』から這い出す棘鞭が補修するようにうごめいていた。

「蘇った者同士、戦いましょうか。あなたの信仰は、ここで終わるのです」

『静かなる者』が告げる。

そう、蘇った者。悪霊として蘇った者たちは、己に迫る『導師・サッシナス』を迎え撃つ。

その姿は見えず、爪の切っ先は呪詛にまみれて鋭い。

「積み上げなぞ、させませんよ」

ただ、それだけでよかったのだ。

彼等が四柱が束ねられるのは、四悪霊・『戒』(シアクリョウ・イマシメ)。彼等は己達を認識する名を持っている。

それだけが寄す処にして楔。

この現世にとどまるために必要なものである。

放たれる骨爪が『静かなる者』の体を引き裂く。けれど、己を認識する者がいるかぎり、体を再構築し、生み出し封じてきた呪詛が朽ちることはない。

あらゆる攻撃を甘んじて受ける。

けれど、これだけは言える。

「あらゆる攻撃は我等が糧」

そう、呪詛満ちる骨爪は、彼等にとっては糧でしかない。受けた傷はたちまちにふさがり、己たちの中からあふれる呪詛は色濃くなっていく。

「……私の再興を阻むものは、尽く滅ぼす。贄とするのだ……」

『導師・サッシナス』に理性はない。

すでに『月光城の主』としての本性はないのだ。一度滅びたがゆえに。そして、その呪詛は『静かなる者』たちの身から湧き上がる呪詛を底上げしていく。

止めどない呪詛。

けれど、それには限りがある。己たちのように四人分ではない。ただ一人の呪詛が束ねられた悪霊に敵うはずもない。

「贄……何処までいっても己の欲望に忠実なのですね。そして、その欲望が生命を嘲笑う」

『静かなる者』たちにとって、それこそが許せぬことであった。

迫る棘鞭を薙ぎ払い、瞬時に持ち替えた弓から放つ氷雪と破魔の力を宿した霊矢が走る。

またたく間に放たれた二つの矢が『導師・サッシナス』の頭蓋へと打ち込まれ、その頭部を罅割らせるのだ。

「我等は、生命への嘲笑を許さぬ悪霊なれば」

その欲望は叶えられないと知れ――。

大成功

🔵🔵🔵

西院鬼・織久

西院鬼・織久

幾度蘇ろうと喰らうまで

我等が怨敵がいる限り、怨念は尽きず刃は絶えぬ

数多の死山血河を踏み越え飲み込み続けた我等が怨念、とくと味わうがいい

【行動】POW

五感と【第六感+野生の勘】を働かせ【戦闘知識+瞬間思考力】を基に敵の攻撃を【見切り】行動を予測

【先制攻撃+UC】に【夜砥】を忍ばせ【怨念の炎】を乗せた爆破で【呪詛+焼却の継続ダメージ】を付与

影の腕が繋がったら【怪力】で周囲に叩きつけ

反撃を【残像+フェイント】で回避し残像に注意を向ている間に【夜砥】を【怪力】で引いて【体勢を崩す】と同時に【ダッシュ+串刺し】爆破でできた【傷口を抉る】

【追撃】で紋章のある個所を【切断+なぎ払い】

霊矢の一撃が『導師・サッシナス』の白骨の頭蓋に罅を入れる。

けれど、それでも尚『導師・サッシナス』は黒い外套を翻しながら不可視の呪詛によって姿をくらませ、廃墟の市街地を走り抜ける。

瓦礫と同化した姿を追うことはたやすくはないだろう。

「……決して途絶えさせぬ。私の再興は、必ず為し得るのだ。どれだけ時間がかかってもいい。積み重ね、絶えず進むからこそ人の願いは叶うのだ。それが私の再興……」

その欲望は神の再興である。

狂信にして妄執。

ただそれだけが『導師・サッシナス』を支えるものであった。すでに理性無き怪物となりながら、彼が優先すべきことはそれだけなのであった。

「幾度蘇ろうと喰らうまで」

その欲望をにべにもなく切って捨てるのは、西院鬼・織久(西院鬼一門・f10350)であった。

その身に宿した怨念がオブリビオンを許すことはない。

どれだけ世に平和が訪れるのだとしても、それを切り崩そうとする存在が、怨念の元が、怨敵が存在するのならば、織久の中に巡るようにして渦巻く怨念は消えることはない。

そして、刃もまた絶えることはないのだ。

「数多の屍山血河を踏み越え飲み込み続けた我等が怨念、とくと味わうがいい」

姿が見えずとも、己の中に蓄えた怨念たちが告げる。

目に見えぬ呪詛があるのならば、その呪詛の源を手繰る。呪詛は必ず世界に色濃くその残滓を残すものである。

ならばこそ、その五感を超えた第六感と、野生の獣じみた勘が告げるままに織久は己の本能の赴くままに迫る呪詛の軌跡を見ていた。

「我等が見えぬとでも思ったか」

その呪詛を纏う骨爪。

その一撃を織久は見切り、躱す。忍ばせるは撚り合わされた死者の無念を宿す髪と血。それらを研ぎ上げた超極細の糸。

怨念の炎が、その無念宿す糸をたどり、『導師・サッシナス』へと奔るのだ。

「……何人たりとも死の影より逃れる事能わず」

影面(カゲツラ)は、即座に『導師・サッシナス』と織久を繋ぐ。

呪詛を手繰るものは、常に己の身に纏う死の気配に敏感でなければならない。常に渦巻くそれに飲み込まれてしまうから。

だからこそ、織久は己と『導師・サッシナス』をつないだ影の腕を怪力で持って振り上げ、周辺の廃墟の瓦礫へと叩きつける。

「――……私は」

「我等が怨念は消えない。ならば、お前の言うところの存在は、我等にとっての障害そのもの」

織久は残像残すほどの速度で踏み込む。

互いに紡がれた影の腕は途切れず。引き上げるように『導師・サッシナス』をひきつけ、そこへ己の貫手が白骨の体を貫く。

棘鞭が鋭き一撃防がんと折り重なっていたが、それすらも貫き『月と眼の紋章』をえぐり取るのだ。

棘鞭が蠢き、まるで生きているかのようにたわみながら『導師・サッシナス』と織久を繋ぐ影腕が掴む片腕を引きちぎり衝撃のままに飛び退る。

だが、それすらも織久は踏み込む。

逃しはしない。

怨念は何処までも追い詰める。

これまで奪ってきた生命と尊厳を取り戻すために。その存在を打倒したとしても、人の生命は戻っては来ない。

そんなことはわかっている。

失われた生命は、どうしたって戻ってはこないのだ。

「だからこそ、その怨念は尽きず。我等が怨念の炎は、その身一片たりとて存在を許しはしない」

執拗に死者の無念と血。そして髪が撚り合わされた糸が『導師・サッシナス』の身を護る棘鞭ごと切り裂き、織久は、己の怨念の炎をその胸の内に煌々と燃やすのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

リーヴァルディ・カーライル

リーヴァルディ・カーライル

…かつての城は見る影も無く、異教の神に寄生され、その事実に気付きもしない

…何とも哀れな姿ね。もっとも、お前には相応しい末路なのかもしれないけど…。

肉体改造術式により強化した第六感により自身への殺気を捉え、

敵の未来の行動を残像として暗視して攻撃を先読みして見切り、

積み重ねてきた戦闘知識から暗殺者や棘鞭の攻撃を最小限の動作で回避して受け流し、

避けきれない攻撃は早業の防具改造で一点に集中した「怪力の呪詛」のオーラで防御する

…そう、神が見たいね。ならば冥土の土産に見せてあげる

…さあ、喜びなさい。これがお前の望む呪わしき神の力よ

左眼の聖痕に異端の大神の神威を降霊して限界突破した魔力を溜め超克を行いUCを発動

全てが静止した時の世界で敵に切り込み、大鎌を怪力任せになぎ払い首を切断する

…なんて言っても、今のお前には見る事も聞く事も出来ないでしょうけどね

…さて、敵討ちを気取る気は無いけど、あの人達を殺した報いは受けて貰うわ

…葬送の言葉は不要ね。その狂信を抱いたまま消えなさい、この世界から永遠に…。

砕けた白骨と棘鞭の破片が廃墟と化した旧市街地に降り注ぐ。

しかし、『導師・サッシナス』は滅びてはいない。

砕けた白骨を『月と眼の紋章』から溢れ出す棘鞭で覆い補強し、その身を保っていた。

眼窩の奥にある輝きは、ただの狂気。

妄執と言ってもいい、己の神に奉じる再興への誓い。

ただそれだけが『導師・サッシナス』を突き動かす原動力であった。

その姿はあまりにも哀れというほかなかっただろう。己という主体性はない。あるのは、ただの妄執だけ。

その虚ろなる人生をリーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)を憐れむ。

「……かつての城は見る影も無く、異教の神に寄生され、その事実に気づきもしない」

リーヴァルディは知っている。

グリモア猟兵の予知によって、『導師・サッシナス』の体の中には『月光城』を攻め落とした『外敵』が潜んでいることを。

「……なんとも哀れな姿ね。もっとも、お前には相応しい末路なのかもしれないけれど……」

「……私は哀れなどではない。私は私の積み重ねたものでもって神に奉じるのみ。私は、再興を望む。その贄がお前達だ……」

理性など存在していない。

ただの狂気と妄執によって突き動かされるだけの骸。それが『導師・サッシナス』である。

呪詛まとう姿は、あまりにも悍ましい。

リーヴァルディは己への殺気を瞬時に捉える。肉体改造術式により強化された第六感が告げている。

目の前の『導師・サッシナス』は猟兵達によって追い詰められてはいるものの、その生前の技量は地力となって『月と眼の紋章』の力を喪っても尚、強力なものであると。

しかし、超克の路へ足を踏み入れたリーヴァルディは、その未来を幻影として見ている。

己の死角より迫る暗殺者。

その切っ先と『導師・サッシナス』の放つ骨爪の軌跡。

それらを全て認識し、先読みした未来をこれまで培ってきた戦闘知識から二重三重に迫る凶刃を躱す。

時に受け流し、リーヴァルディは踊るようにして、それら全てを致命から遠ざけるのだ。

最小限なる動きで最大の目的を達する。

敵の初撃を躱したリーヴァルディの瞳がユーベルコードに輝く。

「……私の神を、私の神を、今一度。再び見えることができたのならば、私は……」

その言葉をリーヴァルディは聞く。

神を求めることは救いを求めることと同義であろう。彼にとって、それだけ存在する理由。それ以外の全てを削ぎ落としたからこそ、その白骨たる姿。

信仰以外の何物も要らず。

だからこそ、狂ってしまったのだろう。

「……そう、神が見たいのね。ならば冥土の土産に見せてあげる」

軋む呪詛。

怪力の呪詛は、その少女の肉体を底上げしていくだろう。

そして、煌めくユーベルコードは左眼の聖痕を時間支配する異端の大神の力を降ろす。

「……さあ、喜びなさい」

代行者の羈束・零の世界(レムナント・インフィニットゼロ)。

それこそが彼女の左眼の聖痕にやどりし神の姿である。

戦場は静止する。時の世界。

超克の路は開かれる。足を踏み入れ、リーヴァルディは、その瞳宿る力を顕現させる。

あらゆるものが静止している。

『導師・サッシナス』も、飛び散る廃墟の破片も。

砕かれた『月と眼の紋章』すらも、あらゆるものが動作を止めている。此処にありて支配するのは時のみ。

されど、リーヴァルディは歩みを止めない。

「これがお前の望む呪わしき神の力よ」

どれだけ言葉を重ねても、もはや届くことはないだろう。

あらゆる時が静止した世界。

それに適応できるのはリーヴァルディだけなのだから。

「……なんて言っても、今のお前には見る事も、聞くことも出来ないでしょうけどね」

息を吐き出すこともしない。

己の感情を吐露することもない。これはただの……いや、それですらないとリーヴァルディは理解していただろう。

「……さて、敵討ちを気取る気は無いけど、あの人達を殺した報いは受けてもらうわ」

宿敵が紡ぐのはいつだって宿縁である。

その忌まわしき記憶がリーヴァルディの中に蘇るだろう。万感の思いだってあるかもしれない。

けれど、それは今此処で発露すべきものではない。

彼女にとって、その感情の吐露は、『導師・サッシナス』を喜ばせるだけであったのだから。

己を憎み、己の行いを間違いだと断じることこそ、『導師・サッシナス』の求めるところの相反するものであったから。

ゆえに、リーヴァルディは静止した時の世界の中で刃を振るう。

一閃は『導師・サッシナス』の白骨の体を一刀の元に両断せしめる。えぐりぬかれた紋章の痕すらも切り裂き、背を向ける。

「……葬送の言葉は不要ね。その狂信を抱いたまま消えなさい」

静止した時は動き出す。

送る言葉はなく。

そして、己の背中を眼窩の狂信が見ることももはやない。そこにあるのは虚無だけ。

二度と戻らぬ過去。

ゆえに、リーヴァルディは、その過去を己の前に立たせる事をしない。

灰は灰に。

塵は塵に。

ただそれだけなのだ。

今彼女の背に在るのは過去。

ならば、彼女のオーバーロードの光が見せる先にあるのはなにか。

「……この世界から永遠に……」

また一つの過去を精算し、リーヴァルディは己を照らす月光を見上げる。あの光が真実ではなかったのだとしても。

それでも、彼女はまた一歩前に進む。

時が過去を排出して未来に進むように。そう、可能性満ちる未来は、克己した先にこそあるのだから――。

大成功

🔵🔵🔵

第3章 ボス戦

『『日輪』シャマシュ』

|

POW : 残り火

【自身の肉体を崩壊させて噴出する炎】が命中した対象を燃やす。放たれた【周囲を眩く照らす灼熱の】炎は、延焼分も含め自身が任意に消去可能。

SPD : 真実と正義の主

【まるで全てを見通しているかのように】対象の攻撃を予想し、回避する。

WIZ : 日は未だ昇らず

戦闘力のない【壊れた太陽円盤】を召喚する。自身が活躍や苦戦をする度、【太陽や救いを求める人々の信仰心】によって武器や防具がパワーアップする。

イラスト:海李

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「💠アウル・トールフォレスト」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

砕けた白骨は『月と眼の紋章』からあふれる棘鞭によって支えられていた。

しかし、すでに『導師・サッシナス』は打倒したはずであった。

なのに霧消しない。

猟兵たちは見ただろう。『導師・サッシナス』の体を切り裂いた一閃。その一閃から蛹が羽化するかのように光背と数多の異形の腕を持つ存在が現れるのを。

神々しさすら感じさせる異形の神。

それが『日輪』シャマシュ。

この常闇の世界にありて『日輪』の概念を持つ異端の神。

その輝きは失われど、異形の腕は遍く全てに巣食う。

「我は見定めよう。まことに人がこの世界に生きるに値する存在であるのかを。弱者のままであることを誇るのならば、強者の牙にかかって骸という名の糧になればよし。強者たらんとするのならば、さらなる強者の糧となればよい」

これが『外敵』である。

圧倒的な重圧が、猟兵達を襲う。

悍ましいほどの数多の異形の手を持ちながら、一種の神々しささえ感じさせるのは神性ありきであっただろうか。

遍く全てに巣食う。

遍く全てを救う。

その相反する事柄を抱えながら、『日輪』シャマシュは告げる。そのひび割れた体から蒼き炎を噴出させ、一歩踏み出す。

「我は求める。秩序と正義を。それ即ち、我の法と律。それに縛られるならば弱者。縛られぬならば強者」

微笑みも憤怒も感じさせぬ表情。

そのさなかに悟りを見出すというのならば、『日輪』シャマシュは正しく二面性を持つ神性であった。

「いずれにせよ。おまえたちは我の法と律の埒外に在る者。おまえたちは要らぬ――」

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり

いよいよお出ましね、ご本尊!

この世界に存在しない日輪を背負うあなたは何者かしら。

太陽円盤か……。『邪剣』ピサロ将軍を思い出すわ。

御託を並べても、どうせ答えは返ってこない。それならさっさと討滅するまで。

「全力魔法」雷の「属性攻撃」「破魔」「仙術」で九天応元雷声普化天尊玉秘宝経!

先手で最大のダメージを叩き込む!

反撃の炎は、「火炎耐性」と「オーラ防御」の「結界術」で防ぎ散らすわ。

炎に照らされて、辺りが明るくなってきたわね。これならやりやすい。

さあ、あたしの結界が壊れるまで、付き合ってもらうわよ、異端の神!

あたしの雷霆をそう容易くいなせるとは思わないことね。

ここであなたを終わらせる!

その体はひび割れていた。

あらゆる皮膚が崩壊に向かい、その内側に溜め込まれているであろう力の発露として青い炎が噴出し続けている。

『日輪』シャマシュ。

その名の意味を常闇の世界の住人たちは知らぬであろう。

このオブリビオン支配盤石たる世界にあって陽光は必ず差すものではない。明日を知らせるものでもない。

月光だけが煌めいている世界にあって、日輪は失われた輝きであった。

だからこそ『外敵』たる『日輪』シャマシュは言うのだ。

己の法と律を取り戻すために此処に在るのだと。

「我が望むは秩序と正義。渾沌の中からでさえ秩序は生まれる。秩序は世界の理を示し、正義が如何なるものかを知らしめる。正義とは即ち弱肉強食。弱者は礎。強者はさらなる強者の贄。ならばこそ、我は求める」

その言葉に合理性はなかったのかもしれない。

浮かぶ表情を読み解くことはできないだろう。それほどまでに虚無たる悟りを得た存在は、ただそこに在るというだけで凄まじき重圧でもって対峙する猟兵達を圧する。

「いよいよお出ましね、御本尊!」

その言葉を発したのは村崎・ゆかり(《紫蘭(パープリッシュ・オーキッド)》/黒鴉遣い・f01658)であった。

彼女はこの常闇の世界に存在しない日輪を背負い、異形なる数多の腕を持つ存在をそう表現した。

一体何者か。

その答えは問答で得られるものではない。

はてなき思索の果に得られるものであって『日輪』シャマシュの口からもたらされるものではなかったのだ。

その光背はどうしても『邪剣』ピサロ将軍を思い出す。

数多の神話の中に登場する太陽神。

それは時に善性を持ち、時に悪性を持つ。優しき恵みをもたらす存在でありながら、厳しい現実を突きつける存在でもある。

だが、この常闇の世界にあっては違う。

太陽の存在しない世界にありて、その光背はあまりにも場違いであったのだ。

「どう御託を並べても、どうせ答えは返ってこない。それならさっさと討滅するまで」

そんなゆかりを襲う青い炎。

それらは灼くというよりも、あらゆるものに崩壊をもたらす力であった。

これが『外敵』の力。

凄まじき熱量がゆかりを襲う。

如何に火炎の耐性を持っていたとしても、それだけでは防げぬ熱量があった。オーラと結界を重ねて尚、己の肌をじりじりと灼く。

『日輪』シャマシュの放つ炎が、暗闇の廃墟を照らす。強烈なる輝きは、その瞳すらも灼くだろう。

「先手を取るどころじゃない……! でも! 九天応元雷声普化天尊! 疾っ!」

ゆかりの瞳がユーベルコードに煌めく。

揺らめく青い炎を前に、紫電が奔る。それは視界を明滅させるほどの光。あらゆるものを貫く雷の力。

己の全力を持って打ち込まれた雷は、『日輪』シャマシュの体を打ち据える。

ひび割れ、崩壊に近づく体から再び炎が噴出し続けるのだ。

「さあ、あたしの結界が壊れるまで、付き合って貰うわよ、異端の神!」

再びほとばしる雷光。

それは激烈なる一撃となって『日輪』シャマシュへと降り落ち続ける。その打撃が果たして『外敵』たる『日輪』シャマシュに通じているのか。

そう危惧するほどに彼女の表情は変わらない。

あまりにも平然と、しかし、その体に奔った崩壊の痕が徐々に広がっているのをゆかりは見ただろう。

いなしていない。

そう、たやすくいなせるわけがないのだ。ならばこそ、猟兵として戦う。つなぎ、紡ぎ、そうすることで強大な敵を打倒せしめてきたのだ。

ならばこそ、ゆかりは次に繋ぐために己の限界を超えて雷を叩き込み続ける。

「ここであなたを終わらせる!」

その意志と共に煌めくユーベルコードが、『日輪』無き世界を白く染め上げていくのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

フォルク・リア

フォルク・リア

「外敵か。しかし、何者であろうとも

今此処で倒さなければならな事に変わりない。」

in the darkを発動。

冥府の闇にデモニックロッドを取り込ませ、

威力を上げた闇の魔弾で攻撃。

敵の攻撃は同様に冥府の闇を纏った

月光のローブの【オーラ防御】で防ぐ。

攻防を繰り返す間に敵の動きを【見切り】

闇の死霊と融合する事で得た影を渡る能力で影に身を隠し、

敵の不意を突く事で太陽円盤も冥府の闇で取り込み

力を封じ。

闇に浮かぶ瞳で此方の行動を予測する事を

出来なくさせてから

冥府の闇を纏ったフレイムテイルの炎で止めを刺す。

「この世界に不要なのはお前の方だ。

例えそれが太陽であろうと己の正義のみを

強要する存在は必要ない。」

雷光が世界を染め上げる。

地底世界にあって、その雷光は『日輪』シャマシュの放つ輝きに負けぬものであったが、けれど『外敵』たる彼女の光背のごとき壊れた日輪は輝きを強めていくものであった。

『月光城』の主を打倒せしめた存在。

その力の凄まじさは、こうして相対しているだけでもわかるものであった。

地力凄まじき『月光城の主』、しかも紋章によって『66倍』にまで戦闘力を高めたオブリビオンであっても打倒した『外敵』は、その言葉とともにフォルク・リア(黄泉への導・f05375)を追い詰める。

「『外敵』か。しかし、何者であろうとも、今此処で倒さなければならないことには変わりない」

そう、フォルクの言葉の通りであった。

どれだけ強大な敵であったのだとしても、この『外敵』たる『日輪』のシャマシュを解き放ってはならない。

信仰によって際限なく力を増していく異端の神であるからこそ、この常闇の世界にあって『日輪』の輝きは人々の信仰心を捧げるに値する光であったのだ。

「闇を司る影の住人。今此処に姿を現し、我と一つに成りて万象の根幹たる闇の力を示せ」

in the dark(インザダーク)。

フォルクのフードの奥で瞳がユーベルコードに輝く。

強烈なる光によって生み出された色濃い影の中に潜み、自在に影を渡り闇を司る死霊と合体する。

威力が底上げされた闇の魔弾が黒杖より迸り、『日輪』シャマシュへと放たれる。

しかし、強烈な『日輪』を背負ったシャマシュには、それらは届かない。

同時にフォルクのまとった冥府の闇は、月光のローブによって防御力を底上げされ、迫る『日輪』シャマシュの数多ある異形の腕を防ぐ。

軋むオーラの障壁。

どれだけ冥府の闇が色濃くあるのだとしても、日の光を放つような数多の異形の腕たちは意に介すことがないようにオーラを叩き、罅割らせるのだ。

「お混たちはいらない。おまえたちの存在は完全に埒外だ。我の法と律の中に組み込まれれば、異物そのもの。異物は秩序を乱し、正義を悪に転ずる不純物だ」

だからこそ、排除すると『日輪』シャマシュは異形の腕を叩きつける。

「この世界に不要なのはお前の方だ」

フォルクは死霊と合体したことによって得た、影を渡る能力を行使し、影の中に身を隠す。

オーラが砕かれる瞬間に頬を異形の腕がかすめただけで血潮が噴出する。

あまりに強大な力。

あれが己のみを討てば、五体は弾け飛ぶであろうことは予測された。

しかし、フォルクの手は触れるものを取り込む冥府の闇を手繰る。現れた不完全な日輪の光背であるのならば、冥府の闇に取り込むことができるだろう。

沈むように影に落ちていく光背。

されど、それをさせぬと数多の腕が伸び、それらを引き上げていく。

「我の光を否定するか。月光の如きか細い光ではない。陽光の元に集う信仰を前にして、我を否定するか」

「ああ、例えそれが太陽であろうと己の正義のみを強要する存在は必要ない」

フォルクは真正面から言い放つ。

闇に浮かぶ瞳が見ている。それは未来予測を封じる力を持つ魔眼そのもの。

どれだけ『日輪』シャマシュが強大な力を持っているのだとしても、こちらの攻撃を予測させないことが肝要である。

影から飛び出したフォルクが『日輪』シャマシュの背後を取る。

その手にした黒手袋からほとばしる炎が懇親の力を伴って拳と共に放たれ『日輪』シャマシュの体へと打ち据えられる。

手応えは、未だ感じられない。

けれど、たしかに打撃は与えられている。

「正義とは確かに圧倒的な正しさであろう。だが、お前の言うところの弱肉強食は常に強者の理屈だ。それが確かにまかり通る世界なのだろう。だが、光求める人々の信仰を利用することは、常に誰かを裏切っているということだ」

フォルクは影渡る死霊の力と闇に浮かぶ瞳によって、『日輪』シャマシュの周囲を飛び回り、その手にした炎の拳を叩き込み続ける。

数多の異形の腕と打ち合い、その多くを焼き滅ぼす。

「どれだけお前が優れているのだとしても。強大な力を持つのだとしても。それは正しさではない。過ちだ」

砕けた腕が霧消していく中、それでもなお圧倒的な力を持つ『日輪』シャマシュの顔に浮かぶのは嘲りでもなければ、侮りでもない。

かといって余裕在る顔でもなければ、逼迫した顔でもない。

あるのは、ただ遍く全てを見下ろす虚ろなる狂気。

それらを振り払う炎をこそフォルクはたぐり、迫る数多の異形の腕を振り払うのだった――。

大成功

🔵🔵🔵

馬県・義透

馬県・義透

引き続き『静かなる者』

なるほど、この世界で日輪ときましたか。しかして…ええ、あなたに従う理由など、ないのですよ。

先制攻撃にて【四更・陰】を。身体透過しますから、防御は困難ですよ。

さらに、過剰再生により、その肉体の崩壊も最小限に抑えていきますね。ええ、再生とダメージを同時に与えますよ。私自身も、霊力矢を射かけていってますしね。

まあ、こちらは四天霊障を伝って、内部の『侵す者』が対炎の結界術編んでくれてますから…わりと炎は軽減できるのですよ。

…一方的に押し付け、従えさせるのが正義ではないのです。だからこそ、ここで終わらせますよ。

暗闇だけが続く世界にあって『日輪』とは、その存在を知らぬものばかりである。

同時に、それを求めてやまぬものでもあっただろう。

月光だけが光。

そんな世界にあって眩い輝きを放つ光背は、たしかに信仰を集めたものであった。

同時に『日輪』シャマシュは、その体から異形の腕を数多生え揃わせる。猟兵の炎に灼かれても尚、その腕は異形を示すように湧き上がるようにして遍く全てに巣食うかのように這い出るのだ。

「我に従うは弱者。抗う強者には、さらなる強者の礎となってもらう。そして、生命の埒外たる者たちよ。おまえたちは我の求めるところの秩序と正義には不要なるものなり」

その言葉を紡ぐ『日輪』シャマシュの表情は何処までも平坦なものであった。

そこにおおよそ怒りや安堵といった感情の機微は何処にもなかったのである。それこそが正に悟りを開いた存在下のような雰囲気さえ醸し出していただろう。

けれど、それが『外敵』の持つ力の一端であることを馬県・義透(死天山彷徨う四悪霊・f28057)たちは知るであろう。

『静かなる者』は、光背の如き輝きを前にしても退くことはなかった。

「なるほど、この世界で『日輪』ときあしたか。しかして……ええ、あなたに従う理由など、ないのですよ」

放たれる呪詛で生み出されたカラスたち。

その突撃は『日輪』シャマシュの持つ数多の腕に触れて霧消していく。

呪詛を払う輝きは、強烈なものであった。

「我には無駄なことだ。呪詛など。そのようなものはすでに飲み下している」

『静かなる者』は遍く全てを救わんとするかのような異形の腕を見る。

あれは確かに『外敵』の強大な力の象徴であろう。しかし、それを打倒しなければ、己たちの存在意義すら危うい。

確かに『日輪』の輝きは眩いものである。

しかし、その輝きは人の目をくらませるものでしかない。

強烈な光は、人の視界を奪い盲信を生み出す。そうなった時、人々は己の意志を失うだろう。

意志無き者に未来という可能性は来ない。

ならばこそ、『静かなる者』はこれを打倒しなければならない。

『日輪』シャマシュから放たれる青い炎が『静かなる者』を襲う。内部にある結界がそれを軽減してくれるとは言え、その青い炎は凄まじい勢いで彼等の結界を蝕んでいく。

「……一方的に押し付け、従えさせるのが正義ではないのです」

「いいや。それこそが正義だ。力なき正義は正義たり得ず。正義なき力もまた無意味なものだ。正義とは即ち秩序。序列という名の頂点が在るからこそ、世界は回っていくのだ」

その言葉に『静かなる者』は頭を振る。

違うのだ。

それが正義であるというのならば、弱者はいつまでも弱者だ。強者もまた変わりなく存在し続ける。

けれど、現実にはどうだ。

栄枯盛衰。

盛者必衰。その言葉に表されるように常に流転していくのが世界の有様であり、理だ。

ならば、『日輪』シャマシュの言葉は何処に正しさがないのだ。

「だからこそ、ここで終わらせますよ」

再び放たれる呪詛のカラスたちが、数多迫る異形の腕を躱して『日輪』シャマシュの体に触れる。

しかし、噴出する青い炎によって触れた瞬間、透過の呪詛は立ち消える。けれど、その呪詛は過剰再生という力を伴って『日輪』シャマシュのひび割れた皮膚を修復していく……いや、修復しているだけではない。

過剰に再生された、その肉が膨れ上がるようにして炎となって噴出し『日輪』シャマシュの肉体を灼く。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し…と言う」

その力は『日輪』シャマシュの内側から破壊をもたらす。

過剰に再生する力は、行き場を喪って、その内側から破裂するように吹き上がっていく。

立ち上る炎は、たしかに篝火のようでもあっただろう。

けれど、それは偽りである。

人々が求めた陽光ではない。滅びをもたらす炎。

なればこそ、それを終わらせることこそが、猟兵としての務めであると『静かなる者』は蒼き炎に灼かれながら、『日輪』にさらなる罅を入れるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

羽々・一姫

羽々・一姫

太陽神……?

いえ、以前は神でも、いまはもう過去の亡霊。ただの悪霊の類ね。

わたしたちよりも、あなたのほうがいらないと思うのだけれど。

忘れられた神なんて、この世界では存在意義もないのではないかしら?

ま、なんでもいいわ。

あなたが神でも悪魔でも、この世界の敵であるのにかわりはないしね。

【奈落召喚】で『タルタロス』のゲートを開いたら、

『ヒュペリオン』を召喚して戦わせましょう。

太陽神と太陽神の戦い、どちらが勝つかなかなか興味深いわ。

ま、『ヒュペリオン』はわたしがサポートするから、負けさせないけれどね。

相手の苦手は『荒れ狂う嵐』……ね。

なら『ヒュペリオン』、炎の嵐に相手を飲み込んで、その中で戦いなさい。

青い炎が噴出する。

その肉体はひび割れていた。けれど、猟兵の放つユーベルコード、その力によって過剰に再生された蒼き炎は、その身を内側から灼くものであった。

『日輪』シャマシュは、このダークセイヴァー世界にあって照らす光を持ち、そして失われた存在である。

だからこそ、人の信仰を集めるのは当然であったことだろう。

しかしながら、此処に人は居ない。

信仰はない。

けれど、その絶大なる力は、光背の如く背負う太陽円盤と共に煌めく。

「我が求めるは秩序と正義。法と律によって成り立つ世界だ。その世界に人が住まうに値するのか、それを見定めるのみ」

その言葉は、蒼き炎噴出させる口蓋からも吹き荒れる。

さらに数多ある異形の腕が伸びる。

それが『外敵』たらしめる力の顕現であるというのならば、悍ましき力であるといえるだろう。

「太陽神……? いえ、以前は神でも、今はもう過去の亡霊。ただの悪霊のたぐいね。わたしたちよりも、あなたのほうがいらないと思うのだけれど」

羽々・一姫(Gatekeeper of Tartarus・f27342)は己に追いすがる数多の異形の腕を躱しながら告げる。

「忘れられた神なんて、この世界では存在意義もないのではないかしら?」

「我が求める法と律の中にそんなものは要らない。我を崇める必要など無い。我はただ在るだけなのだから」

絶大なる力を振るう『外敵』――それは『月光城』を攻め落としたに値する力であったことだろう。

その恐ろしさと対峙しながら、一姫の瞳はユーベルコードに輝く。

「門に囚われし咎人に命ず」

告げる言葉はタルタロスに幽閉されている『ヒュペリオン』を呼び起こす。

かつて太陽神と呼ばれた神と神。

どちらが勝つかと一姫にとっては興味深いものであった。

けれど、召喚せしめた『ヒュペリオン』が敗れることがあれば、一姫の敗北にも繋がるだろう。

ならばこそ、負けさせることはできない。

一姫のユーベルコードに寄って『ヒュペリオン』に力が宿る。サポートの体勢は万全であればこそ、奈落召喚(ゲート・オープン)はその力を十全に発揮するのだ。

「その名がシャマシュというのならば、吹き荒ぶ神の名を知っているでしょう」

数多ある世界に伝わるであろう伝承。

そのどれかに該当する存在であるかはわからない。けれど、太陽神として名が伝わり、また『日輪』の名を戴くというのであればこそ、一姫は告げる。

「『ヒュペリオン』、炎の嵐に相手を飲み込んで、その中で戦いなさい」

吹き荒れる嵐。

それは炎に寄る嵐であった。青い炎と赤い炎が混ざり合って、その嵐の中で『日輪』が輝く。

荒れ狂う嵐。

その名と対を成し、対峙する者。

その神の名の由来を示すように『ヒュペリオン』は炎の嵐でもって一姫から受けた武具をたぐり、『日輪』シャマシュを追い込んでいく。

「あなたが神でも悪魔でも、この世界の敵であるのに変わりはないしね」

滅ぼさなければならない。

『外敵』であろうと、オブリビオンであろうとも。

この世界に再び人々の求める光をもたらすためには、『月』の真実を得なければならない。

「その『日輪』の輝きが偽りであることを知らしめる。そのためには……『ヒュペリオン』!」

一姫の言葉に力を受けた『ヒュペリオン』が炎の嵐の中で対峙する数多の異形の腕を切り裂き、鎚の一撃を叩きつける。

嵐によって舞い上げられた太陽円盤に罅が走り、そして失墜する『日輪』シャマシュ』が旧市街地の瓦礫に叩き伏せられる。

このダークセイヴァーに陽光はない。

されど偽りの『日輪』を昇らせることがあってはならない。

それを示すように一姫は『ヒュペリオン』と共に『外敵』たる『日輪』を打ちのめすのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

レナータ・バルダーヌ

レナータ・バルダーヌ

この神様も例に漏れずまともではないみたいですけど、オブリビオンになる前からなのでしょうか?

弱肉強食は世の摂理の一側面とはいえ、強さだけで物事を片付けるのは狭量としか思えませんね。

野の獣でしたら、それを秩序と正義と呼んでもいいのかもしれません。

しかし、わたしにとってのそれらは、和を礎とするもの。

ですから理性ある者の誇りにかけて、弱者としてあなたを打ち倒します!

サイキック【オーラで防御】しつつ身を盾に【かばい】、味方を全力で援護します。

敵の攻撃を防ぎきれずとも、【痛みに耐え】て凌いでみせます。

反撃の好機とみたら、【C:K.エイク】でさらに後押しをしましょう。

牙を突き立てるだけが力ではありませんよ。

炎の嵐が『日輪』シャマシュを包み込む。

けれど、失墜して尚『日輪』シャマシュは健在であった。ひび割れた体表は、猟兵の打撃に寄るものではなく、己の内側から発露する力の凄まじさ故であった。

ゆっくりと立ち上がる『日輪』シャマシュには未だ余裕すら感じられたかもしれない。

けれど、これまでの猟兵たちが与えた打撃が全て無駄であったかと問われれば、それは否である。

猟兵たちのユーベルコードは徐々に『日輪』シャマシュを消耗させている。

動きが緩慢なものへと変わってきていることをレナータ・バルダーヌ(護望天・f13031)は知るだろう。

異端の神々を知る者にとって、この常闇の世界、ダークセイヴァーにおける神々は例に漏れずまともであるとは思えなかった。

それがオブリビオンとなったからなのか。それともそれ以前かこうであったのかを彼女は知る術を持っていなかった。

「我の法と律を阻むか。だが、それらは無駄なこと。人はこの世界に在り。ならば、組み込まれる秩序を意志ではなく体で理解しているはずだ。弱者を喰らい、強者にくらわれる。それこそが秩序。正義である」

『日輪』シャマシュは見定める。

この世界に人が住まう価値があるのかと。

確かにそれは正しいのかもしれない。

けれど、レナータは真っ向から見据え、言い放つのだ。

「弱肉強食は世の摂理の一側面とは言え、強さだけで物事を片付けるのは狭量としか思えませんね」

その言葉に『日輪』シャマシュは反応しない。

表情のひとかけらとて変わるものではなかった。代わりに反応したのは光背のごとく背負った太陽円盤であった。

眩いユーベルコードのきらめきと共に放たれるは、その体より生えた数多の異形の腕であった。

まるでレナータを取り囲むように千手が迫る。

「野の獣でしたら、それを秩序と正義と呼んでもいいのかも知れません」

迫る千手をサイキックのオーラで盾にする。

しかし、異形の腕が触れた端から破壊されていく。痛みが体に走る。それほどの強烈な力。

あの手はあまりにも強大すぎた。

サイキックが砕けるたびに体に痛みが走る。けれど、レナータは耐えるのだ。痛みに耐えることには慣れている。

血潮が吹き出し、それでも彼女は一歩も後ろに退くことはなかった。

「ならば何故否定する。弱肉強食を側面として認めるのならば、何故我に抗う。我の紡ぐ法と律の中から逸脱しようとする」

その言葉にレナータは頭を振る。

そう、彼女にとってのそれはただの側面でしか無い。けれど、同時に前提条件が間違っているのだ。

「しかし、わたしにとってのそれらは、和を礎とするもの」

その言葉に『日輪』シャマシュの表情は変わらない。

理解できないだろう。

理解できるわけがない。弱者が強者に貪られるだけの世界。強者はさらなる強者の餌食にしかならぬことを法と呼ぶのであれば、レナータの心にあるのは和であった。

傷つけ合うことでしか相互理解できない世界など彼女は必要としていない。

傷口から吹き出す血潮が言っている。

いつだってそうだ。

血に塗れた路の行く先にあるのはいつだって破滅でしかない。だからこそ、人は和を求める。

本能は確かに『日輪』シャマシュの言葉を肯定するだろう。

けれど。

「理性ある者の誇りにかけて、弱者としてあなたを打倒します!」

漲るサイキックは、己の血潮から地獄の炎を噴出させる。

痛みに耐えたからこそ、見出す好機。

吹き出す炎は、まるで翼のように羽ばたく。

C:K.エイク(コンビネーション・キンドリングエイク)は全ての能力を6倍に引き上げるユーベルコード。

確かに唯一人であったのならば、彼女は『日輪』シャマシュに立ち向かうことができなかっただろう。

けれど、此処には己一人ではない。

「牙を突き立てるだけが力ではありませんよ」

吹き荒れる炎と共にレナータは『日輪』シャマシュを打ち据える。

そう、和を礎とするのならばこそ、レナータの炎はこの戦場にある者たちのために、そして、この世界にある陽光求める者たちのためにこそ戦う。

正義と秩序が如何に正しいのだとしても。

それでも打ち据える一撃は、偽りの『日輪』を失墜せしめるのだ――。

大成功

🔵🔵🔵

ティオレンシア・シーディア

ティオレンシア・シーディア

…あー、うん。無理だわこれ。

少なくともあたしじゃまともにやり合っても万どころか京に一つも勝ち目ないわねぇ。いやまあ予想できてたことではあったけれど。

まずはカノ・ソーン・エオローで○火炎耐性のオーラ防御を展開、さらにラグ(水)と水天印で補強。流石に出オチは避けないとねぇ。

さぁて、本番ねぇ。マン(自分自身)を核に●忙殺・写身を起動。使用する技能は――9体すべて、「〇時間稼ぎ」。

その体の罅、出力に躯体の強度が耐えられてないんでしょぉ?…なら、出力を上げさせてこっちが倒れなければ、早晩そっちは自壊する。

正面切って勝てないなら、正面からやらなければいいのよぉ?

「勝てば官軍」…昔の人は良いこと言うわねぇ。

偽りの『日輪』は未だ輝く。

この常闇の世界にあって、あるはずのない輝きが其処に在る。

それはこれまで戦ってきたダークセイヴァーにおけるオブリビオンのどれもを凌駕する力であったことだろう。

異端の神たる『日輪』シャマシュのちからの発露は、数多の猟兵達によって打撃を受けて尚、輝く。

「我の法と律。それを逸脱するものは、秩序たり得ぬ。そして正義たり得ぬ。渾沌の如き力を例外として認めることはできない。これを排除しなければならない」

太陽円盤が光背のごとく煌めく。

その輝きが満ち、常闇の世界は一時であっても陽光に照らされる世界を示したことだろう。

「……あー、うん。無理だわこれ」

ティオレンシア・シーディア(イエロー・パロット・f04145)は思わずそうつぶやいていた。

彼女の肌を灼くかのような重圧は凄まじいものであった。

これほどまでに力の差を感じることはなかったのかもしれない。『月光城の主』の十全たる力を持ってしても、滅ぼす存在。

それが『外敵』であるというのならば、『日輪』シャマシュの力は凄まじいの一言に尽きるものであった。

「少なくともあたしじゃまともにやりあっても万どころか京に一つも勝ち目はないわねぇ」

予想はできたことであった。

『月光城』を滅ぼした存在の示唆。

己達ではなく、他の存在に寄って滅ぼされたのであれば、その力は少なくとも地力に優れるオブリビオン、その『66倍』にも引き上げられた力以上のものであると。

だからこそ、ティオレンシアは『日輪』シャマシュから放たれる千手の如き異形の腕を見やる。

体表はひび割れ、青い炎が噴出し続けている。

その力の発露を彼女は活路として見出す。

「いやまあ予想できてたことではあったけど」

それでも正直荷が重いと感じたかもしれない。けれど、それで投げ出すほど彼女は薄情ではなかったのかもしれない。

火炎への耐性を高めたオーラを張り巡らせ、補強していく。

しかし、それでも異形の腕がオーラに触れた瞬間、砕かれていく。それほどまでの力。

けれど、ティオレンシアのふせられた瞳の奥でユーベルコードの輝きが煌めく。

「さぁて、本番ねぇ」

己を核にする。

描いた魔術文字は『願い』を受ける。

忙殺・写身(インスタント・アルターエゴ)は9体の己を生み出す。

「『自分が何人かいたら』って、そりゃ考えたことくらいはあるけれど。…まさかホントにできるようになるとは思ってなかったわねぇ…」

生み出された幻影が走る。

それは時間稼ぎにしかすぎなかった。

千手の如き異形の腕は、発露する力の源である青い炎をまとってユーベルコードに寄って生み出された幻影達を襲う。

どれもが全てを躱すことなどできなかった。

けれど、全ての幻影がしたことは『日輪』シャマシュに勝つことではなかった。

そう、勝たなくていい。

負けなければいいのだ。この戦いは繋ぐ戦いであり、紡ぐことこそが最も重要視される。

「あたしが勝つ必要はない。かといって、負けることは許されない。それにその体の罅、出力に躯体の強度が耐えられてないんでしょぉ?」

ティオレンシアの幻影たちが戦場を走る。

日輪に輝きに照らされているからこそ、旧市街地の廃墟、その瓦礫を利用して一刻でも長く逃げる。

躱す。

ただそれだけに注力できているのならば、如何に千手の如き異形の腕に追い立てられ、炎に囲まれたとしても生存を長引かせることができる。

そして――。

「……なら、出力をあげさせてこっちが倒れなければ、早晩そっちは自壊する。正面切って勝てないなら、正面からやらなければいいのよぉ?」

力で勝るものが強者であり、弱者は貪られるだけの存在であったというのならば、人はとうの昔に滅びているだろう。

けれど、今もなおオブリビオンという強大な存在に貪られて尚、人々は存在している。

それは知恵あるからこそである。

ティオレンシアの言葉通りに『日輪』シャマシュの体表に走る罅は徐々に広がっていく。

幻影がまた一人と千手の餌食になっていく。

けれど、それでもティオレンシアは薄く笑むのだ。

「『勝てば官軍』……昔の人は良いこと言うわねぇ」

己は楔だ。

強大な敵を打ち砕くために打ち込まれる楔。その一撃は確かに『日輪』シャマシュを打倒することはできないかもしれない。

けれど、その楔の一撃がなければ勝利することもできない。

ティオレンシアは大いなる時間稼ぎと共に『日輪』シャマシュという強大な『外敵』を消耗させるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

リーヴァルディ・カーライル

リーヴァルディ・カーライル

…お前のような存在が敷く秩序など此方からお断りよ

過去の戦闘知識と経験から敵のUCを予測して行動の機先を見切り、

前々章で錬成した"凍風の影剣"に限界突破した魔力を溜め弾丸の如く投擲

凍風のオーラが防御を無視して敵の炎と生命力を吸収して勢いを殺ぎ、

無数の影による集団戦術で敵の腕を捕縛して体勢を崩した隙にUCを発動

「影精霊装」で光を遮り吸血鬼化して自身に時間の精霊を降霊し、

一瞬の超加速で切り込み大鎌を乱れ撃ちす時属性攻撃を行う

…異形に変じようと元となったオブリビオンの特性まで変わる訳ではない

…だからこそ、この剣を用意した甲斐があるというもの

…瞬きの内に終わらせるわ。神を僭称するのなら見切ってみるが良い

「何故抗う。何故逸脱する。何故認めぬ」

その言葉はひび割れた体表より噴出する炎とともに『日輪』シャマシュの口から紡がれる言葉であった。

彼女の求めるは秩序と正義である。

この世界にあって正しきものは弱肉強食の理のみ。

それが秩序を生むのだ。正しきを愛するのが人であるというのならば、彼女の言葉こそが真実そのものであったし、同時に正義でもあったのだ。

けれど、猟兵たちは違う。

己の法と律より逸脱した生命の埒外にある存在。

それを認めることは、即ち『日輪』シャマシュの敗北である。

「……お前のような存在が敷く秩序など此方からお断りよ」

リーヴァルディ・カーライル(ダンピールの黒騎士・f01841)は静かに告げる。

彼女にとって、それは法と律ですらない。

神であろうとも、彼女にとってオブリビオンの存在は打倒しなければならないものである。

ならばこそ、噴出する青い炎とともに迫る千手の如き異形の腕を彼女は錬成された凍える風の影剣を投擲し迎撃する。

その魔力を込めた弾丸の如き影剣は千手に激突し、霧消していく。

しかし、それを上回る速度で異形の腕がリーヴァルディへと迫る。その細い首を縊り殺さんとしている。

「……異形に変じようと元となったオブリビオンの特性まで変わるわけではない」

異形の腕は、『日輪』シャマシュのひび割れた体表より噴出する青い炎の力の延長線上にあるだけでしかない。

ならばこそ、リーヴァルディは己の凍える風とともに吹き荒れる炎を阻む。

圧倒的な力の差に体が軋む。

けれど、それでもリーヴァルディは勝機を見出す。

これまで数多の猟兵たちが紡いできた戦いがある。

打撃を与え、その肉体を自壊に追い込み、さらに彼女の背を地獄の炎が後押しする。ただ一人で正しさを証明する必要はない。

今まさにリーヴァルディは紡ぐ戦いの中の連綿たる結び目の一つにある。

打ち込まれた楔を見る。

自壊への路をたどる『日輪』シャマシュは気づくこともできないであろう。確かに個としての猟兵はオブリビオンにかなわない。

「……けれど、楔は打ち込まれた。背を押すものもある。ならば……限定解放。時よ止まれ、汝はいかにも美しい」

異形の腕を凍える風が押し留め、影の剣が大地に縫い止める。

光を遮り、リーヴァルディの姿が吸血鬼へと変貌していく。その肉体に宿るは時間の精霊。

限定解放・血の刹那(リミテッド・ブラッドセレリティ)。

それは己に生命の代償を強いる。

けれど、これしかない。あの強大な敵を打倒するためには、圧倒的な超加速でもって斬撃を叩き込むしかないのだ。

「……だからこそ、この剣を用意した甲斐があったというもの」

影剣は、その体を固定し、日輪の輝きを阻むためのもの。

リーヴァルディは刹那に見る。

その斬撃は己の生命を賭したもの。捧げた生命力は、彼女に超加速をもたらし、『外敵』であっても己が何をされたのかさえ理解させぬ光速の斬撃を放つ。

「……瞬きの内に終わらせるわ」

神を僭称するのならば、それを見切る事もできるであろう。

だが、刹那に放たれる斬撃を見切ることなど能わず。

リーヴァルディの大鎌の斬撃はこれまで紡がれ、打ち込まれてきた楔を繋ぐ線となって『日輪』シャマシュの肉体に刻まれる。

噴出するのは、血潮ではなく青き炎。

それこそが力の源。

根源にして『日輪』シャマシュそのもの。

「……偽りの『日輪』……お前は神ではないわ。少なくとも、この常闇の世界に生きる人々の望むそれでは……」

刻まれた斬撃は『日輪』シャマシュに膝をつかせる。

人は神の手を離れているのだ。

この常闇の世界にあってもなお、人は生きている。ならばこそ、そこに『日輪』シャマシュの言うところの秩序と正義は必要ないのだから――。

大成功

🔵🔵🔵

西院鬼・織久

西院鬼・織久

秩序も正義も我等には不要

我等は狩るもの、喰らうもの

我等が法はただ一つ

怨念蠢く限り己を刃とし炎と燃やし、我等が怨敵を喰らうのみ

【行動】POW

【五感と第六感+野生の勘】を働かせ【戦闘知識+瞬間思考力】を基に敵行動を【見切る】

【先制攻撃+UC】に【夜伽】を忍ばせ【怨念の炎】を流し込み爆破の後も【継続ダメージ】で削る

反撃が来る前に影の腕と【夜砥】で拘束した敵を【怪力】で引き寄せ同時に【ダッシュ+串刺し】怨念の炎を流し込み【傷口をえぐる】

反撃は各【耐性】でダメージを抑えつつ敵の炎も利用

【ダッシュ+残像】を使いながら【怨念の炎+切断+なぎ払い】で攻める

大きな隙ができたら【串刺し】にUCを流し込みとどめ

ついに『外敵』たる『日輪』シャマシュが膝をつく。

打ち込まれた楔を結ぶ線の如き斬撃は炎に後押しされ、そしてついに強大な敵を追い込む。

『日輪』シャマシュにとって、それは不可解なことであっただろう。

彼女が望むのは秩序と正義。

それが織りなす法と律である。ならばこそ、己が膝をついたことは、それらが間違っていたことを示すことであったからだ。

「認められぬ。これは認められない。我が法と律を逸脱した者が、我を否定するなど」

ひび割れた体表から噴出する炎は、青々と。

そのきらめきはユーベルコードでありながら、『日輪』シャマシュの力の発露であった。

「秩序なければ渾沌に壊される。正義なくば悪辣に蹂躙される。それが世の理というものだ。誰もが求めるものであるはずなのに、何故否定する」

「秩序も正義も我等には不要。我等は狩るもの、喰らうもの」

西院鬼・織久(西院鬼一門・f10350)は放つ黒い影とともに『日輪』シャマシュに告げる。

その言葉は、ただの事実でしかなかった。

他の人間がどうであれ、織久にとってはそれが唯一つのことであったからだ

「それこそが我等が法。その唯一」

走る影面(カゲツラ)が『日輪』シャマシュと織久とを繋ぐ。影の腕が互いに紡がれ、その体を爆破する。

怨念の炎が隠された極細の糸を伝って『日輪』シャマシュの内部から喰らうように青い炎を侵食していく。

千手の如き異形の腕が織久を捕らえんと宙を走る。

しかし、それを影の腕が掴み、逆に引き寄せるのだ。

「ならば、それは正義ではない。秩序ですらない。法でもなければ、律でもない。逸脱せし者。おまえたちは――」

「怨念蠢く限り己を刃とし炎を燃やす」

それが己達であると織久は己の中に渦巻く怨念の発露とともに、その炎でもって『日輪』シャマシュの偽りの光輪を焼き切っていく。

引き寄せた勢いのままに放たれる貫手がこれまで紡がれてきた数多の猟兵たちのつないだ傷跡を抉る。

血潮の代わりに青い炎が噴出し、織久の肌を灼く。

痛みがないわけではない。

けれど、それでもなお織久の内側から己の身を灼く炎のほうが強いとさえ思える。

どれだけ正しさを言葉でもって弄するのだとしても。

目の前の存在はオブリビオンである。

打倒しなければならない存在である。ならばこそ、その身に宿る怨念は尽きることを知らない。

尽きてはならないのだ。

「我等が怨敵、喰らうのみ」

どれだけ青い炎が己を灼くのだとしても、刃に痛みを感じる器官はあろうはずもない。

打ち込まれた貫手を灼く炎と流し込む炎が常闇の世界にあって篝火のように周囲を照らす。

それは陽光の輝きではない。

ましてや希望の輝きでもない。

あるのは怨念返しの炎にして刃のみ。ならばこそ、人は見てはならぬ。これこそが奪われ続けた者がくべた炎。

ゆえに、異形の腕が織久の体を取り囲もうとも止まることはない。

束ねられた影の腕が『日輪』シャマシュの肉体を貫く。

体表の罅が広がっていく。

「我の法と律が失われていく」

「必要としていない。我等も。人も。すでに人は歩み始めている。神の手助け無くとも、己が手足でもって」

その言葉と共にあふれる影の腕が『日輪』シャマシュの内側から食い破るようにして引き裂き、偽りの『日輪』を砕く。

霧消していく太陽円盤と、最後まで変わることのなかった『日輪』シャマシュの表情。

そこにあったのは憐憫でも、哀悼でもない。

織久にとって討ち果たすべき怨敵の影。

その光景を見てもなお、織久の心に去来するものは唯一つ。

「我等が怨念尽きることなし」

尽きる炎と、尽きぬ炎。

未だ常闇に夜明けなく。その様を『月』だけが見下ろしているのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

最終結果:成功

完成日:2022年03月24日

宿敵

『導師・サッシナス』

を撃破!

|

海鶴

海鶴

羽々・一姫

羽々・一姫  馬県・義透

馬県・義透  レナータ・バルダーヌ

レナータ・バルダーヌ  フォルク・リア

フォルク・リア  西院鬼・織久

西院鬼・織久  ティオレンシア・シーディア

ティオレンシア・シーディア  村崎・ゆかり

村崎・ゆかり  リーヴァルディ・カーライル

リーヴァルディ・カーライル

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり  レナータ・バルダーヌ

レナータ・バルダーヌ  フォルク・リア

フォルク・リア  羽々・一姫

羽々・一姫  ティオレンシア・シーディア

ティオレンシア・シーディア  馬県・義透

馬県・義透  西院鬼・織久

西院鬼・織久  リーヴァルディ・カーライル

リーヴァルディ・カーライル

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり  フォルク・リア

フォルク・リア  馬県・義透

馬県・義透  羽々・一姫

羽々・一姫  レナータ・バルダーヌ

レナータ・バルダーヌ  ティオレンシア・シーディア

ティオレンシア・シーディア  リーヴァルディ・カーライル

リーヴァルディ・カーライル  西院鬼・織久

西院鬼・織久