さよならエンゲージ

#サクラミラージュ

タグの編集

現在は作者のみ編集可能です。

🔒公式タグは編集できません。

|

●言の葉

死別は裏切りと同義である。

きっと彼女はそうは思っていなかったけれど、それでも心無い人間は言うのだ。

あの女は呪われているのだと。そうでなければ、説明がつかないのだと。

彼女が嫁いだ先は、次々と花婿が死んでいく。

一人目は仕事中の事故で。

二人目は流行病で。

三人目はもともと身体が弱かった。

四人目は家が火事になって焼け死んだ。

お前が殺したのだと言われた。

そんなことができるわけがない。自分はただおろおろとしていただけだった。そんな未来があるなんて思いもしなかった。

「だって、そんなことあるわけない。幸せを夢見ていただけなのに、真逆のことばかり起こるだなんて、そんなことがあるわけない。どうして私ばかりが」

こんな目に合うのだと嘆いた。

愛がなかったわけじゃない。

縁談がある度に、今度こそはと思ったのだ。十分に絆を紡ぎ、育む時間がなかっただけなのだ。

「愛があれば全てを乗り越えることができるなんて嘘偽りだわ。だって、死すら乗り越えられない。誰もが平気で誓うのに。愛を誓い、愛を信じ、愛を貫こうとするのに。それでも、人は、それすら平気で裏切ってしまう」

神前で誓った言葉は、死によって破られた。

なら、自分は何も悪くない。

「私は悪くないもの。精一杯生きたもの。なのに、なんで責めるの。私が殺したわけじゃないのに」

それとも。

「――それとも全部私のせいなの? 私と結婚したから、あの人達は死んでしまったの? 私が、呪われているの?」

疑念は疑念のままに。

例えようのない感情が彼女の中を染め上げていく。

きっとそれは、本来ありえないことであったのだろう。深く傷ついた魂は影朧となって世界に舞い戻る。

自死の果てに狐の嫁入りの怪異と融合した彼女、『言の葉』は皮肉にも言葉によって死を選び、そしてまた言葉によって『狐憑ノ花嫁』として顕界するのであった――。

●鎮魂メ歌劇ノ儀

グリモアベースに集まってきた猟兵たちを迎えたのはナイアルテ・ブーゾヴァ(神月円明・f25860)だった。

「お集まり頂きありがとうございます。今回の事件はサクラミラージュ……帝都に出現したこれまでよりも強力な影朧を鎮める儀式……即ち『鎮魂メ歌劇ノ儀』を皆さんに執り行って頂きたいのです」

彼女が告げる儀式の名。

それは帝都桜學府が用意していた儀式魔術である。本来、影朧とは弱い深く傷ついた魂の成れの果てである。

しかし、これまでよりも強力な影朧は、より深い絶望を背負っている。何か明確な悪事を働くことはないが、その強大さ故に放置しておけばすぐさま『世界の崩壊』につながることだろう。

帝都桜學府はこれを予見していたのだ。

「すでに帝都桜學府の方々が問題と為る影朧の生い立ちの調査や儀式に必要な証明や放送機器等の舞台装置を整えてくださっています。皆さんがやらなければならないことは、調査によって得られた影朧の生い立ちを追体験するように『歌劇』の役者として『何らかの役』を演じながら戦ってもらわなければなりません」

ナイアルテが告げるのは悲運の花嫁より生まれた影朧の生い立ち。

結婚するも夫に先立たれた未亡人――『言の葉』。

再婚をするも尽くが病死や事故死など様々な理由で彼女の夫になった男性は死んでいく。それを周囲の者たちは心無い言葉で責め立てた。

呪われた花嫁。

そう呼ばれるのも無理なからぬ人生であった。

「けれど、『言の葉』さん自身は違うのです。呪われたわけでもなく、事故死に見せかけた殺人を企てていたわけでもないのです。ただ、心から幸せな結婚生活を夢見ていただけ。偶然なのか、意図して仕組まれたことなのかまではわかりません」

だが、彼女自身は何も知らないのだ。

先立っていく愛を誓った男たち。深く傷ついた彼女は果てに自死を選ぶ。

影朧に成り果てるのもまた理解できることだろう。

「彼女の生い立ちを追体験するように『だれかの役』を皆さんは演じることになります。これは皆さんが自由に選んでいただいて構わないでしょう。一人目の夫、二人目の夫……もしくは同性の友人。両親や周囲の人々。役は様々です」

ナイアルテは影朧『狐憑ノ花嫁』は身体から『朧侍』と呼ばれる影朧の群れを創造し放ってくるという。

「役を演じながら戦うことは難しいでしょう。けれど、『狐憑ノ花嫁』、『言の葉』さんに言葉を届けることで魂は真に鎮められるはずなのです」

過去の呪縛より解き放つ。

それがこの『鎮魂メ歌劇ノ儀』の目的だ。

役のセリフでもいい。猟兵自身の言葉でもいい。

その言葉が真なる想いを持つのならば、きっと届くはずだ。

「どうかお願いいたします。誰が悪いわけでもない。敢えて言葉にするのならば、運命がそう仕向けたと言う他にないのでしょう。打ちのめされた魂の傷を癒すことができるのもまた言葉なのです」

深く傷ついた魂に安らぎを与えんと猟兵達は転移していく。

ナイアルテは、その背中を見送り、悲歎に暮れる魂に晴れやかなる別れを約束できるだろうかと一人瞳を伏せるのであった――。

海鶴

海鶴

マスターの海鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。

サクラミラージュの帝都桜學府が用意した『鎮魂メ歌劇ノ儀』によって、深く傷ついた影朧、その魂を慰撫するシナリオになります。

●第一章

集団戦です。

影朧『狐憑ノ花嫁』より創造され生み出された影朧『朧侍』との戦いになります。

オープニングで提示された『言の葉』の物語をなぞるように皆さんは『誰かの役』を演じます。

基本的にどの役を演じても構いません。

同じ役を演じることになっても、猟兵の皆さんは入れ代わり立ち代わり戦うので問題はありません。

皆さんの言葉が届くように『朧侍』の群れを蹴散らしていきましょう。

●第二章

ボス線です。

影朧『狐憑ノ花嫁』との戦いになります。

彼女は夫たちが次々と死んだのは、自分のせいだと罵られ責められた果てに自死した経緯を持っています。

生前の『言の葉』と呼ばれる女性は、清らかな心の持ち主でありましたが、運命の悪戯か、度重なる死別によって心が擦り切れています。

自分のせいではないと言い切りたい。けれど、周囲の状況や人々がそれを許さぬ状況。挟み込まれるようになってしまえば、如何に清らかな心と言えど濁るものでしょう。

皆さんは『誰かの役』を演じ、もしくは皆さん自身の言葉で語らいながら戦うことになります。

●第三章

日常です。

皆さんが影朧に勝利すると『狐憑ノ花嫁』は呪縛から解き放たれ消えてゆこうとしています。

ここからが歌劇のクライマックスです。

舞台装置を駆使し、美しい演出とねぎらいの言葉、そして花びらが散るようにして舞い降りる桜色の和紙に『だれかの約束』でもいいですし、皆さん自身の『約束』を『言の葉』と結びましょう。

晴れやかな心で消えてゆく彼女を送り出し、歌劇を終演に導きましょう。

きっと街中の人々は万雷の拍手を送るはずです。

それでは深く傷ついた影朧、その心を癒やす皆さんの物語の一片となれますように、いっぱいがんばります!

第1章 集団戦

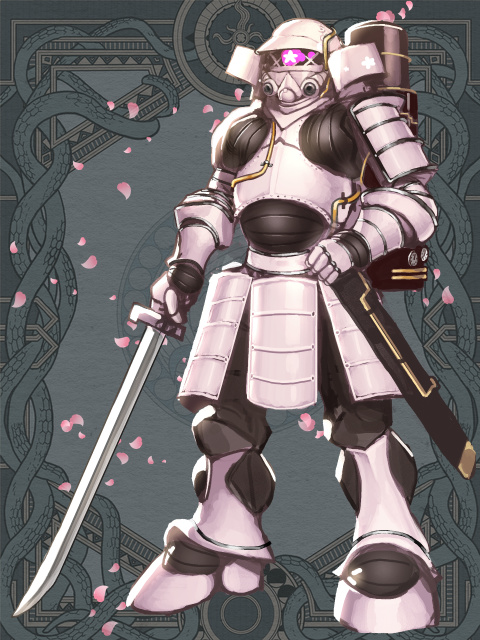

『朧侍』

|

POW : 桜花行進

【霊力を流し込んだ刀を構えながらの】突進によって与えたダメージに応じ、対象を後退させる。【連携を行っている同型機】の協力があれば威力が倍増する。

SPD : 桜華狂騒

【影朧に取り憑かれ、霊力機関が暴走した状態】に変化し、超攻撃力と超耐久力を得る。ただし理性を失い、速く動く物を無差別攻撃し続ける。

WIZ : 桜香前線

【幻朧桜を介した霊力通信】により、レベルの二乗mまでの視認している対象を、【通信を行った同型機との一糸乱れぬ連携】で攻撃する。

イラスト:蛤大漁

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『集団戦』のルール

記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

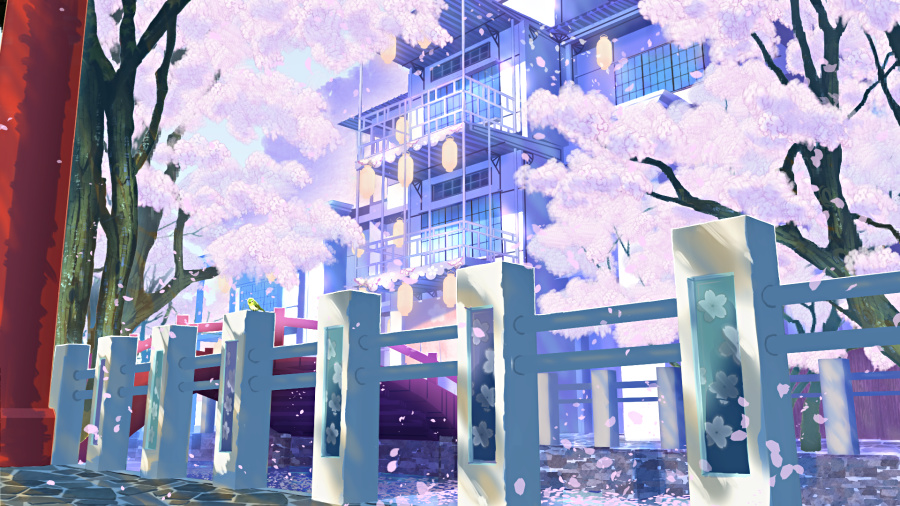

帝都桜學府によって街中に舞台は整えられた。

顕現した強力な影朧『狐憑ノ花嫁』は『鎮魂メ歌劇ノ儀』と呼ばれる儀式魔術によって舞台の上に立つ。

しかし、その影朧をだとするのは難しい。

何故ならば、その身体から創造されし無数の影朧『朧侍』が彼女との間に立ちふさがるからだ。

「私は呪われてなんかない。私は殺してなんかない。あの人も、あの人も、私と出会わなければ死ぬことなんかなかったのだなんて、そんなこと」

信じない、と『狐憑ノ花嫁』、嘗ての『言の葉』と呼ばれた少女の魂が深く傷ついた虚より声を発する。

彼女の生い立ちは確かに不幸そのものであったのだろう。

偶然か運命か。

どちらにせよ、彼女は愛そうとした男たち全てを失ってきた。

絆も、愛情も、何もかも育まれ開花する前にだ。

故に彼女は恨むのだ。

あらゆる男を。おのれの人生を呪われたものであると投げかけられた言葉を。

「私は何も信じない」

どんな言葉を紡がれようとも。

それがたとえ愛であったとしても信じない。

その言葉を表すように創造される『朧侍』たちは、まさに彼女の心の障壁そのものであった。

分厚い壁、波のようにあふれる『朧侍』たちと猟兵達は今、その『誰かの役』を持って、対峙するのであった――。

カイ・オー

カイ・オー

令嬢良人連続怪死事件。その時その場に俺がいれば如何様にも解決してのけただろうに。

真実さえ明らかになれば悲劇はそこで一区切り。彼女も助けられたかもしれない。

今更の話だ。せめて彼女に平穏を与えられる物語を作ろう。

第一の夫を演じる。生い立ちの追体験ならば生前として演じればいいのか?學府から名前等の情報を聞いておきアドリブで彼女の閉ざされた心に語りかけつつ朧侍と対する。私だ、言の葉。話を聞いてくれ。

【十の戒めの鎖】。【範囲攻撃】で朧侍達を纏めて【捕縛】する。 動けなければ連携も出来ないだろう。

『ノックスの第一戒:犯人は物語の冒頭から登場すべし』

彼女の物語にお前達はいなかった。存在を【焼却】し焼き払う。

あらゆる全ての謎を解する鍵がったのだとしても、その鍵穴に鍵が差し込まれることがなければ、真実は明るみになることはない。

それは時が逆巻くことがないのと同じように、世界の摂理であったことだろう。

過ぎた時間は戻らない。

失われた生命も回帰しない。

だからこそ、カイ・オー(ハードレッド・f13806)は悔やんだだろう。

「令嬢良人連続怪死事件。その時その場に俺がいれば如何様にも解決してのけただろうに」

けれど、そうはならなかった。

ならなかったのだ。決して、それは難しい事件ではなかったのだ。

ただの偶然。誰も呪われていなければ、令嬢『言の葉』が仕組んだ事件ですらなかった。

その証明ができたはずなのだ。

探偵はいつだって遅れてくる。事件を未然に防ぐのではなく、迷宮に入り込もうとしている事件を迷宮から引きずり出すことだけができる。

「真実さえ明らかになれば悲劇はそこで一区切り。彼女も助けられたかも知れない」

今更の話だ。

本当にカイはそう思っていた。

いつだって間に合わない。それを悔やむのはおのれも同じであろう。

そして、生まれた影朧『狐憑ノ花嫁』を取り囲む障壁のように影朧『朧侍』があふれるようにして舞台の上に立つ。

その行動は一糸乱れぬ隊列であり、彼女の心を守るようにして立ちふさがる。たとえ、猟兵が彼女の心を救う者だとしても、関係ない。

「――ガ、ビー、ピーガー」

壊れたような、かすれたような音声を紡ぎながら『朧侍』たちが一歩を踏み出す。

「私だ、『言の葉』。話を聞いてくれ」

これはセリフだ。

帝都桜學府が調査した『狐憑ノ花嫁』の生前、『言の葉』と呼ばれた少女の一番最初の夫。

その第一の夫と呼ぶに相応しい役柄でカイは彼女に告げる。

閉ざされた心を開かせるためには、おのれもまたその役に入り込まなければならない。

「誰も君を怨んでなど居ない。無論私だってそうだ。君との縁談を持ちかけられた時、初めて出逢った時、この胸の高鳴りはきっと嘘ではなかったのだから」

君と出逢ったことが不幸であるなどと言わせはしないとカイは告げる。

それは『第一の夫』の偽らざる本心であったことだろう。確かに仕事中の事故だった。不慮の事故であり、事件性はなかった。

けれど、そのことで彼女がいわれなき中傷を受けたのは事実である。

だからこそ、言葉を尽くすのだ。

迫る『朧侍』たちを前にカイはひるまなかった。きっと『言の葉』の夫であれば、一歩も引かなかったことだろう。

愚直な職人気質。けれど、はにかむように笑う顔が『言の葉』は好きだった。不器用だけれど優しい夫になろうとしてくれたのだ。

けれど、『朧侍』はその言葉を届けさせぬとカイに遅いかかる。

「『ノックスの第一戒:犯人は冒頭から登場すべし』……彼女の物語にお前達はいなかった」

カイの瞳がユーベルコードに輝く。

自在に動く無数の赤い鎖、十の戒めの鎖(ノクスバインダー)と呼ばれるユーベルコードに寄って放たれたユーベルコード事態を無効化する『禁止する力』によって、『朧侍』たちを拘束し、まとめて締め上げるのだ。

輝く炎の色をした赤髪がユーベルコードの力を持って『朧侍』たちを薙ぎ払うのだ。

「お前達は彼女の物語に必要ない。エキストラでも、端役でもない。彼女のこれからにお前達はいてはならないんだ」

カイの言葉とともに締め上げた『朧侍』たちが引きちぎれるようにして霧散していく。

「――だって、私は」

『狐憑ノ花嫁』の言葉があふれるようにして障壁となった『朧侍』たちの隙間から聞こえる。

未だ届かぬ言葉。

けれど、カイはひた走るのだ。たとえ『第一の夫』の言葉が届かぬのだとしても。

それでも手をのばすことはやめてはならない。

「妻を守るのは夫の役目だ。もうお前を泣かせてなるものか」

その言葉は果たしてセリフであっただろうか。

それとも。

答えはカイの中にしかない。だからこそ、彼はおのれの力でもって障壁を切り崩すようにユーベルコードの赤い鎖を振るうのだった――。

大成功

🔵🔵🔵

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり

それではあたしは、『『言の葉』が心許せた親友の女性』を。

互いに関連性のない、四つの不幸な死。それでも人は、不幸が連鎖したときそれを一つのものと見る。酷く安直よね。

人は何でも楽な方へ行きたがる。物事には因果があるものだと決めたがる。

あるのは星辰の巡り、ただそれだけなのに――

聞こえてる、『言の葉』!?

辛い思いを打ち明けてくれたよね。あたしは逃げろって言わなかったかしら? 死を選ぶ前にせめて相談してくれたら、あなたのことを誰も知らない土地へ送ってあげたのに!

もう一度、やり直そう!

「結界術」「全力魔法」「範囲攻撃」闇の「属性攻撃」「仙術」「道術」

で落魂陣。

朧侍たちの魂魄をことごとく消し飛ばし無に還す。

人は見たいものだけを見て、聞きたいものだけを聞く。

それは本来は人の生存本能がなせることであったことだろう。心とはひどく柔く、壊れやすいものであるから、それを守るためには仕方のないことであったのだろう。

『言の葉』もそうであったのならよかったのだ。

誹謗中傷の言葉の数々を聞きたくないと耳を塞いでしまえばよかったのだ。

そうしたって、誰が責められるだろう。

そうしていいんだよと、誰かが言ったような気がしたけれど、百の声援は一つの罵声でかき消される。

いつだってそうだ。

人の営みはそういうものだ。けれど、これは歌劇だ。

一つの救いだってあってもいいはずだ。

「――『言の葉』!」

その言葉は未だ障壁のように立ちふさがる影朧『朧侍』たちによってかき消され、『狐憑ノ花嫁』の耳には届かなかった。

けれど、それでも『心許せた親友の女性』を演じる村崎・ゆかり(《紫蘭(パープリッシュ・オーキッド)》/黒鴉遣い・f01658)は言葉を紡ぐ。

たとえ百の罵声が彼女を傷つけるのだとしても、たった一つの声援もないなんてないはずだ。

彼女の心を解きほぐすことが、今はできないのだとしても、それがおのれの言葉を挙げぬ理由にはならないのだ。

帝都桜學府の調査では、『言の葉』にも友人はいたのだ。

味方がまったく居なかったわけではない。けれど、それでも自死を選んでしまったことは、悲しむべきことであろう。

時代が許さなかったのかも知れない。

「辛い思いを打ち明けてkルエたよね。あたしは逃げろって言わなかったかしら? 死を選ぶ前にせめて相談してくれたら、あなたのことぉお誰も知らない土地に贈ってあげたのに!」

それは悔恨の言葉であったのかもしれない。

互いに関連性の無い四つの不幸な死。

けれど、人はこじつける。連鎖したものをまったくのつながりがなくても、その間に見えぬ糸を結び着けてしまう。

それをゆかりは安直であると言った。

ひどく、ひどく身勝手な安直であると。

水が上から下に流れていくように。人はなんでも楽な方に生きたがる。物事に因果があるものだと決めたがる。

確かに因果はあるだろう。

けれど、因果応報を求めた瞬間、それは呪いに等しい言葉になるだろう。

彼女にとって、それは星辰のめぐり、ただそれだけであった。

「もう一度、やりなそう!」

ゆかりは手をのばす。

けれど、その手は届かない。

届かないからこそ、『言の葉』は自死を選んだのだ。

助けようと伸ばしたてすらも、罵声はかき消し、見えなくする。まるで今まさに、ゆかりを阻むようにして障壁となる『朧侍』のように。

彼等はゆかりへと刀を構え、突進してくる。

まるで助けを拒むように、その刀で持って彼女を排除しようとするのだ。

けれど、ゆかりは何度でも手をのばす。

「あたしは手を伸ばすことを諦めたりなんかしない。落魂陣(ラッコンジン)!」

ユーベルコードに瞳が輝く。

それは魂魄を吹き飛ばす呪詛。戦場に浮かぶ無数の呪符からの光線が『朧侍』たちの魂魄を貫き、霧散させていく。

「何度だってやり直せる。どれだけ失っても、生きてさえいれば、いつだって踏み出す足は一歩目のはずなのだから」

だから、と伸ばす手。

きっとあの時、『言の葉』が罵声に目をくらませる事無く一歩を踏み出せていたのならば。

結末は違ったのかも知れない。

世界の悪意を前に、ゆかりは輝くユーベルコードの中で手を伸ばすのだった――。

大成功

🔵🔵🔵

リーベ・ディヒ

リーベ・ディヒ

【設定】

言の葉の夢枕に立つ黒い着流し姿の幼女の死神役

(悪霊が死神とは酷い話だ、と本人も自嘲)

よう、久し振りだな言の葉

…ああ、お前は私を知らないか

ならはじめまして

私は、死神

お前の5人の夫達を彼岸に運んだ死神だ

おっと、言っとくがお前の夫達の不幸は私のせいでもお前のせいでもないぞ

私の仕事は蝋燭の火が消えた奴を彼岸に運ぶだけだ

六文銭があればだが

何しに来た?

なに、お前が道に迷い、しかも愛を疑ってるようだから道案内に来ただけだ

まずは掃除だ

(金眼の念動力で動きを封じて連携を阻害し多重詠唱呪殺弾を叩き込んだり、選択UCで闇の中に引きずりこむ)

なあ言の葉

愛は死を越えないと言ったな?

本当にそうか、知りたくないか?

どんな最期があったのだとしても、その愛はきっとすり減ることなどなかったのだろう。

悲運の未亡人『言の葉』の夫たちは、きっと変わらぬ愛を持っていたはずだ。

けれど、『言の葉』は違う。

愛を疑い、愛を信じられず、そして愛によって死を選んだのだ。

「愛は死を越えない」

死がふたりを分かつまで。分かたれた者は、愛に寄って越えられない壁に隔てられる。それは仕方のないことなのかもしれない。

「よう、久しぶりだな『言の葉』」

そう告げた言葉は『鎮魂メ歌劇ノ儀』の暗転した舞台の中でよく響いた。

障壁のように存在する影朧『朧侍』たちを貫くようにして、その言葉が響いたのは、彼女――リーベ・ディヒ(無貌の観察者・f28438)の役柄も在ってのことだろう。

静まり返る舞台。

照明が一人の少女を照らす。黒い着流し姿の死神。幼女と言っていい風体であったが、その演技は迫真のものであった。

悪霊であるおのれが死神とはひどい話だと言ったのはリーベの言葉である。

「……ああ、お前は私を知らないか。ならはじめまして。私は」

照明が消える。

再び暗転し、照明が照らした先にはリーベの姿があった。一瞬で移動し、『言の葉』――『狐憑ノ花嫁』の背後に立っていた。

『朧侍』たちがぐるりとリーベを取り囲む。

けれど、それでもリーベは不敵に笑みを浮かべる。

「――死神。お前の夫たちを悲願に運んだ死神だ」

それはまさに『言の葉』にとっては、知り得ぬことであったことだろう。なぜなら、これは歌劇である。

帝都桜學府が調査した結果、『言の葉』の生い立ちはすでに猟兵たちが知っている。けれど、リーベの役は歌劇に加えられた舞台装置であろう。

その役が如何なる事象を物語に与えるのかを、まだ観客の誰も知り得ない。

「おっと、言っとくがお前の夫たちの不幸は私のせいでもお前のせいでもないぞ」

「ならば、死神とは私とあの人達を分かつのではないのか。そんなこと誰も照明できない。私は信じない。死神など。私だってあの時、あなたのことなんて見たことがないのだから」

自死を選んだおのれであればこそ、死神も見たはずだと『狐憑ノ花嫁』が『朧侍』たちに守られながら言う。

しかし、リーベは笑う。

「私の仕事は蝋燭の火が消えた奴を彼岸に運ぶだけだ。六文銭があればだが。それに生命を断ち切る鎌など持ち合わせては居ないのさ」

彼女の瞳がユーベルコードに輝く。

金眼が煌めく。それは、一瞬で舞台に備えられた小道具を触手に変えた。天井知らず(フォールダウン)の愛。

その触手が引きずり込むのは、闇のようなナニか。

あふれる触手は『朧侍』たちを闇の中に引きずり込んでいく。

もはや死神たるリーベが何をしにきたのかなど言うまでもないだろう。人生において灯火をなくし、道に迷い、そして愛を疑う者に成り果てようとしている『言の葉』に道を案内しようと現れただけに過ぎない。

「なあ『言の葉』。愛は死を越えないと言ったな?」

「何か、それが。だって、愛は死を越えてこない。越えてくるというのなら、なんで私はこんなにも苦しんでいるの。幸せになりたかっただけなのに」

どうしてと嘆く言葉が『朧侍』たちの向こう側から聞こえる。

苦しみ、悲嘆に暮れ、世の中の全てを呪うのだ。愛さえも呪う彼女にリーベは、その名を持って相対する。

「本当にそうか、知りたくはないか?」

結論が出てしまったから、かつての『言の葉』は深く傷つき、自ら生命を断ち切ったのだ。

けれど、これは歌劇だ。

起こってしまったことはひっくり返せない。覆せない。塗り替えることもできないし、なかったことにもできない。

だからこそ、リーベは言うのだ。

「曰く。恋は落ちるもの、愛は抱くもの」

一度絶望に塗れたのならば、できるはずだとリーベは大事なものを抱えるように灯火を胸に抱く。

いつだって正しい道は険しく辛い道だ。

ならばこそ、彼女は生きるべきであったのだ。けれど、失われた生命は戻らない。けれど、影朧は回帰する。

嘗てと同じ存在ではないけれど。それでも生まれ変わることを許される。

「さあ、見てみよう。愛が死を越えることを」

リーベはその可能性を愛するのだ――。

大成功

🔵🔵🔵

鹿村・トーゴ

鹿村・トーゴ

何の悪意もなくただ不運と居合わせてしまう

言の葉、彼女もそんな性質だったのかねェ…

この人の親も心を痛めた事だろーね

オレは「言の葉の父」を演じる

>娘に語る

お前に非など微塵もない

私は

幸せな家庭と結婚に憧れたお前が

白無垢と喪服を交互に着るのを見るのは辛かった

いっそ

年頃なら嫁いで当然と言う世間から離し

私たちと実家で暮らさせていたら

お前の葬儀なぞ出さずに済んだろうか…

手裏剣数枚を衣装に隠し指で回転させ強化

敵の突進に対しては7に分割した七葉隠のうち二刀で堪える【カウンター/武器受け】

オヤジなら正面から娘を護るかな、と

で、これは忍びの手管

攻撃は【念動力】で強化した手裏剣と残りの七葉隠を【投擲/暗殺】

アドリブ可

影朧『朧侍』たちが一斉に刀を構え、隊列を組んで『鎮魂メ歌劇ノ儀』を執り行う猟兵たちへと襲いかかる。

彼等は『狐憑ノ花嫁』の身体から創造された現実を拒否する存在であろう。

自死によって果てた魂は深く傷ついている。その傷痕の深さ故に『狐憑ノ花嫁』は強力な影朧として世界を滅ぼしかねない存在へと至る。

だが、帝都桜學府の協力、その調査によって鹿村・トーゴ(鄙村の外忍・f14519)はおのれの演じる役を『言の葉』の父親を演じるのだ。

悪意の果てにあるのが因果応報であるというのならば、『言の葉』の運命は如何なる悪意があったから、そうなったのだろうか。

いや、トーゴは知っている。

「何の悪意もなくただ不運と居合わせてしまう。『言の葉』、彼女もそんな性質だったのかねェ……」

輝くユーベルコード。

手の内で手裏剣を回す。羅刹旋風は、武器を振り回すことによっておのれの戦闘力を増強させるユーベルコードである。

戦いながら役を演じなければならないトーゴたち猟兵にとって『朧侍』の数は脅威であり、これを排除しなければ『狐憑ノ花嫁』には言葉は届かない。

「お前に非など微塵もない」

届かないとわかっていても伝えなければならない。もしも、とトーゴは考えるのだ。

もしも、彼女の父親であれば『言の葉』になんと言葉を懸けるだろうかと。

迫る『朧侍』たちの突進を七振りの忍刀の内、二刀でもって受けながら返す刃でもって『朧侍』を切り裂く。

霧散し消えて行く『朧侍』たちの向こう側に『狐憑ノ花嫁』、『言の葉』の姿が見える。

そう、非などないのだ。

彼女は幸せになりたかっただけなのだ。わかっている。いつだって彼女は幸せな家庭と結婚に憧れた。

「白無垢と喪服を交互に着るお前を見るのは辛かった」

父親の心境を思いやれば、思い遣るほどにそうだとしか言いようがない。

これは本当に演技の言葉であるのか、それとも台本にないアドリブなのか観客たちには見分けが付かなかったことだろう。

「いっそ。年頃なら嫁いで当然と言う世間から離し、私達と実家で暮らさせていたら、お前の葬儀なぞ出さずに済んだろうか」

後悔ばかりが募っていく。

父親の後の人生が如何なるものであったかは推してはかるしかない。けれど、トーゴはわかっている。

きっと何をおいても娘を守りたかったことだろう。

幸せな家庭をきっと今度こそと願う娘を止められなかったおのれの不甲斐なさ。

悔やんでも悔やみきれるものではない。

「悔やんでも、悲しんでも、涙を流しても、枯れ果てた声で呼んでもお前はもう戻ってこないのだとわかっていたとしても」

トーゴの放つ手裏剣と透明な刀身を持つ忍刀の五つが念動力でもって制御され、宙を舞う。

父親ならば、きっと真正面から娘を守る盾となるだろう。

護ってほしかった。

世の中の罵声、誹謗中傷からおのれを護ってほしかったと願った思いが、その『狐憑ノ花嫁』の身体から『朧侍』を生み出したのだろう。

けれど、皮肉なことに、彼女の魂を救うためには、その『朧侍』こそが障害なのだ。

いつだって、其処にとどまってはいけない。

その想いはきっと世界を滅ぼすだろうから。

「だから、お前の居場所は『其処』じゃあない」

突進してくる『朧侍』たちを一瞬で念動力で制御された手裏剣と忍刀が切り裂く。

霧散して消えていく彼等を突っ切るようにトーゴは走る。

「言葉が届かないのなら、届くまで駆け寄るだけだ。それが父親というものならば」

何も障害には成りえないのだ。

そういうようにトーゴは『朧侍』たちを切り裂きながら、鮮烈なユーベルコードの輝きと共に旋風のように舞台を駆け抜けるのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

トリテレイア・ゼロナイン

トリテレイア・ゼロナイン

生前にかばい立てする者がいれば、このようなことには…

…最早、詮無きことですね

せめてこの舞台が、無念を祓い自縛を解き放つ一助とならん事を

朧侍達を剣で撫で斬り、大盾で殴り飛ばしつつUC使用

音声も挙動も刻一刻、千変万化の別人へ

『あの女のせい?』

『花嫁が不幸を、死を呼んだ』

『貴方達が何を知っているのか!』

『手当の甲斐なく消えゆく命の灯火を』

『病床で懸命に戦う姿を』

『長年、己が身体と向き合う姿を』

『生きんと足掻いた焼けた亡骸を』

(救急、医師、消防士)

『愛しき人を残す男達がどれ程に無念であったか』

『私達は知っている』

『その道理分からぬ者は、彼らの生と死を侮辱するも同義』

『言の葉様、貴女であってもです!』

誰かが彼女をかばい立てることがあったのだとしても、人の悪意は膨れ上がってしまえば、それに抗うことは難しいものであった。

津波のように襲い来る罵詈雑言に誹謗中傷。

燃え盛るように瞬く間に『言の葉』は苛まれていったことだろう。

何気ない一言が、種火となって人々に伝播していく内に尾ひれがつき、一匹の怪魚のように姿を変えるように。

「……最早、詮無きことですね」

トリテレイア・ゼロナイン(「誰かの為」の機械騎士・f04141)は失われた生命が戻らぬことを知っている。

どれだけ嘆いたとしても、どれだけ惜しんだとしても、人の生命は戻らない。

過去より舞い戻った影朧の魂が深く傷ついているのならばなおさらのことである。人の過ちが、世界を滅ぼすというのならば、トリテレイアは舞台に立つ。

覆面の機械騎士/機械仕掛けの騎士の振舞い(マスクド・マシンナイト)を下としても、おのれの役はいつだって変わらぬ。

騎士であれ、他の何者であれ、変わらぬことをおのれは知っている。

障壁のように居並ぶ『朧侍』たちの姿を見据え、トリテレイアは剣を振るう。

『あの女のせい?』

『花嫁が不幸を、死を呼んだ』

聞こえてくるのは機械から紡がれた音声である。

声色を変えた言葉は、台本どおりであった。帝都桜學府が調査に寄って得た情報を元に組み立てられた『鎮魂メ歌劇ノ儀』から発せられた言葉である。

これまで猟兵たちが演じた役。

トリテレイアは、己がウォーマシンであることを逆手にとって無数の役を演じるのだ。

そのセリフは罵声と同じであったことだろう。

影朧『狐憑ノ花嫁』たる『言の葉』の心を抉るものであったし、かつて彼女の心を深く傷つけ、自死に追いやるものであった。

無自覚な悪意が、そこにはあったのだろう。

「貴方達が何を知っているのか!」

迫る『朧侍』を剣でなで斬りにし、大盾で殴り飛ばす。悪意が人の心を蝕むというのならば、トリテレイアは己の炉心に燃える騎士道精神に則って声を上げる。

果たしてそれは台本どおりであったことだろうか。それとも、己の内側から発せられる言葉であったことだろうか。

どちらにせよ、トリテレイアが為すべきことは変わらない。

『手当の甲斐なく消えゆく生命の灯火を』

『病床で懸命に戦う姿を』

『長年、己が身体と向き合う姿を』

『生きんと足掻いた焼けた亡骸を』

トリテレイアの役は変わっていく。

どれも救急、医師、消防士と言っただれかの生命を助けようとする存在であった。誰もが懸命に生きている。生きようとしている。

「だって、私は違うもの」

『狐憑ノ花嫁』が言う。

いくつもの死に様を見てきたのだ。その度に打ちのめされてきたのだ。ただ幸せになりたいという些細な願いすらも人の悪意に踏みにじられる。

踏みにじる行為に自覚なき悪意の群れを何度も見たのだ。

『悪しき人を残す男たちがどれほどに無念であったか』

『私達はしっている』

トリテレイアの演じる役柄のセリフが紡がれながら『朧侍』たちが蹴散らされてく。

戦いの趨勢は猟兵達に傾いたのだ。

そう、トリテレイアは知っている。その無念、慚愧に堪えない。ならばこそ、己の振るう剣は如何なるものであるのかを。

「その道理わからぬ者は、彼等の生と死を侮辱するも同義」

そう、人の悪意が人の尊厳を踏みにじるのであれば、それは侮辱そのもの。その自覚がないのならば、それもまた悪であろう。

人は容易に悪意に呑まれる。

悪に染まっていく。どうしようもなく。人の心を思い遣ることができないのならば、それは生きている値打ちもないのと同義。

だからこそ、トリテレイアは叫ぶのだ。

男たちが愛した花嫁。その花嫁が彼等を侮辱などしてはならない。

「『言の葉』様、貴女であってもです!」

トリテレイアの機械の身体が『朧侍』たちを蹴散らし、障壁の如き影朧たちを一掃する。

舞台には『狐憑ノ花嫁』しかもう残っていない。

歌劇はまだ続く。

その魂の安寧を願う者たちはがいる限り、魔術儀式『鎮魂メ歌劇ノ儀』は安らぎをもたらすために紡がれていくのだ――。

大成功

🔵🔵🔵

第2章 ボス戦

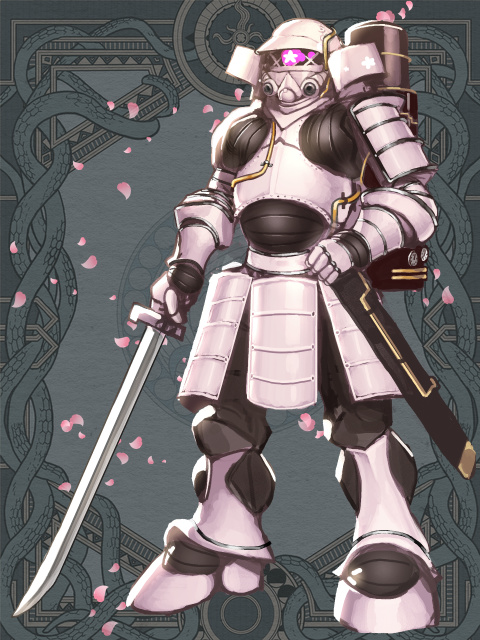

『狐憑ノ花嫁』

|

POW : 男魂焼却ノ炎

レベル×1個の【【性別:男】の対象では回避・防御不可能】の炎を放つ。全て個別に操作でき、複数合体で強化でき、延焼分も含めて任意に消せる。

SPD : 胡媚影朧伝

【九つの狐尾】で受け止めたユーベルコードをコピーし、レベル秒後まで、九つの狐尾から何度でも発動できる。

WIZ : 復讐の女狐

【九つの狐尾を持つ、巨大な狐】に変形し、自身の【九つの狐尾の一つ】を代償に、自身の【【性別:男】の対象に対する攻撃力・防御力】を強化する。

イラスト:久蒼穹

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「アララギ・イチイ」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

人の悪意は膨れ上がって、人を自死に追い込むことだってできよう。

その牙の餌食となるのはいつだって、心弱き者である。だが、その心の弱さを誰が責められようか。

「男は嫌よ。誰も彼も私も置いていってしまうから。あれだけ愛を誓ってくれたのに。私ばかりを置いてけぼりにしてしまう。渦巻く悪意が私を取り囲んでも、助けてくれる人なんていなかった」

だから、と『狐憑ノ花嫁』は嘆く。

己の生に幸福などなかったのだと。

愛などなかったのだと。

それは過ちであることを猟兵達は知っている。僅かな時間であっても、確かにそこに愛はあったのだ。

十分に育まれることなく潰えた時間などなかったはずなのだ。

「私は愛を信じない。男を信じない。人を、信じない」

死がふたりを分かつまで。

そんな言葉など信じないと泣き叫ぶ『狐憑ノ花嫁』の姿が舞台上で絢爛たるスポットライトを浴びる。

吹き荒れる力の奔流をまえに猟兵達は何を思う。

台本をなぞるのも良いだろう。

もとよりこの脚本は『狐憑ノ花嫁』の傷ついた魂を癒すためのものだ。

そして、猟兵達自身の言葉から発露する思いでもあったことだろう。

誰かを徒に傷つける悪意が世にあるのならば、誰かを助けたいと願う善意もまた同時に存在している。

ならばこそ、猟兵は見せなければならない。

人の善意が悪意を上回る瞬間を、その輝きを――。

カイ・オー

カイ・オー

探偵とは死者の無念を晴らす代弁者

貴方の言葉、代わりに語らせて貰うぜ旦那さん

「先立ってしまってすまなかった。だが、私は常に君の傍にいた」

防御不能の炎に焼かれる

気力で瀕死に留め【神紅】発動

高次元の自分へとアップデート

「確かに私は一つ嘘をついた。『死が二人を分かつまで』

あの誓いは嘘だ

この身が果てようと、私は永遠に君と共にいる」

四次元の時間の因果を超越した肉体は、破損や消滅という結果を無視し不滅となる

「会った事はなくても分かる。君を愛し君が愛した全ての男達が皆同じ思いだ。見えなくても私達は君と共にいる

世界が何と言おうと私達は幸せだと断言する。だから笑顔でいて欲しい」

火の手による炎で彼女を 「浄化」する

確かに己は間に合わなかったのだろう。

必要な時に手を差し伸べることができなかった。

けれど、本来『言の葉』に手を差し伸べるべき人間は己ではなかったのだ。それが悔やまれるわけではないけれど、カイ・オー(ハードレッド・f13806)は『鎮魂メ歌劇ノ儀』の舞台に立つ。

目の前には影朧『狐憑ノ花嫁』の姿がある。

嘆き、悲しみ、世界の全てを憎む存在がある。そう成り果ててしまったことを嘗ての夫たちは望んだだろうか。

「わずかに悲しんでくれるだけで、憐れんでくれるだけでよかったんだ」

その言葉は台本の通りであろう。

ただそれだけでよかった。悼む心さえあれば、それで十分だったのだ。幸せになってほしいと願った心に偽りなどなかったはずだ。

探偵とは死者の無念を晴らす代弁者であるというのならば、カイは己の心に従う。自分が今何をしなければならないのかを彼は知っている。

己を探偵であると名乗るのならば。

やらなければならないことがあるのだ。

「先立ってすまなかった。だが、私は常に君の傍にいた」

告げる言葉など不要であるというように『狐憑ノ花嫁』から放たれる炎がカイの身体を燃やす。

防御など不能。躱すこともできない。

凄まじい怨讐を感じる炎は『言の葉』の世界に対する憎悪だけでもって、『男性』であるというだけで滅ぼすに値するように炎を噴出させるのだ。

身を焼く炎の痛みがあれど、カイは構わなかった。

舞台に立つ。

何故、己が今此処に立つのか、その理由を知る。

「――貴方の言葉」

小さくカイが炎の中でつぶやく。身を焼き、骨身にまで到達するかの如き憎悪の炎

。世界すらももやし衝くさんとする炎に焼かれながらも、カイは一歩を踏み出す。

最早気力だけが頼りであった。瀕死の状態。されど、見よ。

そのユーベルコードの輝きを。

「代わりに語らせて貰うぜ、旦那さん――LIMITED!」

輝きは、神紅(オーバーレッド)。

炎の中から現れるのは、高次元たるカイそのもの。アップデートを果たした身体は、一気に舞台を駆け抜ける。

四次元の時間の因果を超越した肉体は、破損や消滅という結果を無視して不滅と為る。

炎が如何に己を男性と認め、焼き尽くさんとしたとしても、今の彼には通じない。

「確かに私は一つ嘘をついた」

「嘘ばっかりだった! あなたの愛も、何もかも嘘ばかりだった! 幸せになんてしてくれなかった! 私を傷つけるものばかりだった! あなたの思い出も、記憶も、愛も、ぜんぶぜんぶ私を傷つける!」

噴出する炎を受けて、カイの足は立ち止ま――らなかった。

踏み出す。炎など己の妨げにはならぬと、その輝く瞳をもって『言の葉』へと迫るのだ。

「『死がふたりを分かつまで』あの誓いは嘘だ。この身が果てようと、私は永遠に君と共にいる」

その言葉は『狐憑ノ花嫁』にとっては、偽りであったことだろう。

なぜなら、彼女にとってそれは呪いの言葉だ。

信じた言葉に裏切られた時、それはきっと鈍いのになるのだ。分かたれた愛は、もう死を越えることはない。

だからこそ、彼女は絶望したのだ。

「そんなのうそ! 嘘よ! だって私は」

あなたのことを感じることができなかったのだと。わからなかったのだと。ならば、死した後になんであなた達に逢えないのだと嘆いたのだ。

「会ったことがなくても分かる。君を愛し君が愛した全ての男たちが皆同じ思いだ。見えなくても私達は共にいる」

駆け出すカイ。

その瞳にはもう『言の葉』しか写っていなかった。たとえ、世界を焼く炎が身を焼き焦がしたのだとしても、構いやしなかった。

「世界がなんと言おうと私達は幸せだと断言する」

だから、と叫ぶ心が真紅すら越える赤い炎を噴出させる。

ユーベルコードが全てを救うことはない。

けれど、人の思いが何かを救うことはできる。それを信じるからこそ、カイは己の放つ手が彼女を決して離さぬようにと伸ばされるのだ。

「だから笑顔で居て欲しい」

「私の幸せは、あなたたちが居てくれたからこそなのに、そんなの」

そんなのってない。

『言の葉』の涙があふれるのをカイは見た。

炎の手は、『言の葉』を燃やすのではなく、溢れた涙を拭うために。

未だその情念は消えないだろう。

けれど、十分なのだ。彼女の心を癒すこと。それが、この戦いの本当の意義なのだから――。

大成功

🔵🔵🔵

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり

あたしには強い力がある。それでも、全てを救えたわけじゃなかった。

巷間はあたかも修羅の巷。己の手で、脚で進むことが出来なければ、容赦なく置き去りにされる。

それが現実。この世の本当の事。

でも、この世界は厳しいばかりじゃなかったはずよ。旦那様方と過ごした時間、もう忘れちゃった? その程度のもの?

全ては、僅かな運命の悪戯。そこに主体は無くとも、世界は人々という駒を進めていく。

来て、アヤメ。

『言の葉』に穂先を通す。その援護を。

返してくるなら、アヤメのクナイかしらね?

その程度であたしは止まらない。

「貫通攻撃」で「串刺し」よ。

薙刀を抜いて後ろに下がれば、アヤメとのじゃれ合いを。

こんな相手があなたにいればね。

帝都桜學府が用意した儀式魔術、『鎮魂メ歌劇ノ儀』は中盤へと差し掛かる。

影朧『狐憑ノ花嫁』の力は未だ衰えず、その噴出する炎は人の悪意へと向けられ、同時に世界そのものを滅ぼす炎へと変わっていく。

人が内包するのが善悪であるというのならば、彼女は人の悪意しか見ていない。

それも無理なからぬことであろう。

一つの罵声が百の善意を覆すように、逆はありえないのだ。一つの善意だけで百の悪意が消えることはない。

けれど、だからこそ猟兵は示して見せなければならない。

人の心の善意を。

愛というものが如何にして人の心を慰めるのかを。

「あたしには強い力がある。それでも全てを救えたわけじゃなかった」

村崎・ゆかり(《紫蘭(パープリッシュ・オーキッド)》/黒鴉遣い・f01658)は役柄ではなく、己の言葉を紡ぐ。

猟兵としての力は確かに強大なものであろう。

ここサクラミラージュにおいては特にそうである。超弩級戦力とも呼ばれる猟兵のユーベルコヲド使いとしての力はそう表現するのに相応しいものであった。

けれど、それでも救えなかった生命だってあるのだ。

「巷間はあたかも修羅の巷。己の手で、脚で進むことが出来なければ、容赦なく置き去りにされる」

人の歩みを止めるのは諦観でしかない。

憎しみや希望と言ったものに正負はあれど、原動力と為ることに変わりはないのだ。それが現実であり、この世の本当であるとゆかりは告げる。

「そうよ。だから私は憎むの。世界の悪意も、善意も全て、変わらぬものだって、そう言いたいのよ」

『狐憑ノ花嫁』の九尾がうごめく。

まさに狐の怪異が『言の葉』に宿り、その憎しみを糧にして生まれたような力であった。

「でも、この世界は厳しいばかりじゃなかったはずよ。旦那様方と過ごした時間、もう忘れちゃった? その程度のもの?」

ゆかりの隣に立つのは、愛奴召喚(アイドショウカン)によって呼び出された恋人にしたエルフのクノイチの式神アヤメである。

彼女と共に走る。

来て、と呼ぶだけでよかった。

彼女と共に戦う舞台は、きっと何の心配もいらなかった。

それが愛であるというのならば、『狐憑ノ花嫁』にとって眩しいものであったことだろう。

「見せつけちゃってさ! そんなに自分だけは関係のないことだって素知らぬ顔をして!」

憤怒の形相を見せる『狐憑ノ花嫁』が駆ける。ゆかりは薙刀を構え、アヤメがクナイを放つ。

投げつけられたクナイが九尾に弾かれる。

あふれる炎が舞台を包み込み、ゆかりとアヤメをジリジリと追い詰めていく。

「全ては、僅かな運命の悪戯。そこに主体は無くとも、世界は人々という駒を進めていく。けれどね、どんなに辛くたって、自分の足で立って、自分で進んでいかなきゃならないのが人生っていうものなのよ」

乱舞するようなクナイと九尾がかちあい、その間隙を縫うようにしてゆかりが薙刀を突き入れる。

「その程度であたしは止まらない。どれだけ人の悪意があたしたちの前に立ちふさがろうとも、止まってなんかやらない。そんなの全部悪意の思惑どおりじゃない。そんなのたまったもんじゃないわ」

自分の道は自分で歩く。

ときには人肌だって恋しくなることだってあるだろう。

だからこそ人は寄り添うのだ。放たれた薙刀の一撃が『狐憑ノ花嫁』の胸に穿たれる。

撃ち込まれた斬撃の一撃。

引き抜いた薙刀が血潮に染まり、絶叫が聞こえる。

アヤメと共にゆかりは抱き合いながら鮮血を避けるようにして舞台袖に飛び退る。

「あああ――……」

嘆く声が聞こえる。

自分一人でいることの孤独に耐えられないのだろう。

いつだって誰かと共に居た彼女にとって、たった一人で何かに立ち向かうには弱すぎたのかも知れない。

だからこそ、隣に誰かが居たのならばと思わずには居られない。

「あなたにも相手がいればね。寄り添うだけの強さを持った誰かが」

それが彼女の不幸であるというのならば、ゆかりは、彼女の友人役として、その過ちを正す一撃でもって歌劇に引導を渡すのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

大町・詩乃

大町・詩乃

『言の葉』さんに罪はなく、夫達にも罪はない。

心無い言葉で責め立てた人々には問題有るとしても、断罪されるほど罪深いかと言うと悩む所。

彼女の魂を鎮める為にどの役を演じれば良いかずっと考えていた。

彼女は自分の運命を、祈っても助けてくれない神を呪っただろう。

故に自分はUCを使い、【彼女を救えなかった神】として前に立つ。

危害あるものを浄化消滅する権能は使用しない。

攻撃を躱しも防ぎもせず、傷つきながら一歩ずつ近づく。

「助けてあげられなくてごめんなさい。」

彼女の傍で自分の無力を謝り、涙を流し、拒絶されてもただ彼女の悲しみに寄り添います。

これは偽善かもしれない。

ですがこれが『言の葉』さんに今の私が出来る事です

人の営みはいつだって、善悪が流転するものである。

心のなかに陰陽があるように、傾き、または反転しながら人は生きていく。在る時は善なる者であったとしても、在る時は悪意を振りかざす者にも成り代わる。

それを律することこそが信心である。

けれど、人は忘れてしまう。

人の心の善意を信じられず、己の心に沸き立つ悪意を善意であるとして振るう。

大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)は考える。

結婚した夫を死なせる『呪いの花嫁』と呼ばれた『言の葉』に罪があるのだろうかと。そして、死せる夫たちにも罪があるのだろうかと。

考えるまでもない。

罪などあるわけがない。

彼女たちが生きた道程に罪などあろうはずがない。

けれど、それらを人々は心無い言葉でもって責め立てた。

「それもまた人の心であるというのなら、人の心の弱さであるということなのでしょう。断罪に値するかと問われれば……」

詩乃は頭を振った。

彼女はずっと舞台を見上げ、考えていたのだ。どうすれば彼女の魂を鎮めることができるのか。

己が役を演じるのならば、どんな役を演じればよかったのか。

「あなたはきっと自分の運命を、祈っても助けてくれない神を呪ったのでしょう」

神たる身である詩乃にとって、それは歯がゆいものであったことだろう。

だからこそ、彼女は舞台に降り立つ。

「故に私は――『あなたを救えなかった神』として立ちましょう」

彼女の言葉とともにユーベルコードが輝く。

神性解放(シンセイカイホウ)した彼女の若草色のオーラが迸り、帝都桜學府が用意した照明機材と共に舞台を明るく照らし出す。

詩乃の持つ人々や世界を護りたいという想いが溢れる。

本来であれば、彼女の若草色のオーラは危害ある全てを浄化消滅させる神性の発露である。しかし、彼女はその力を抑え、一人歩を進める。

「神! 神だって、そんなの私は信じない。だって、どんなに信じても、祈っても私の前には神様だって現れなかった。私を見捨てたって、みんな言っていたもの!」

ほとばしる炎が『狐憑ノ花嫁』となった怪異まじりの『言の葉』の魂から噴出し、詩乃に襲いかかる。

凄まじい勢いで走る炎を詩乃は真正面から見据えていた。

躱すこともできただろう。

これが男性であれば、問答無用なる防御すら許さぬ炎と成って身を焼くのだ。けれど、彼女は女神である。

その制約に縛られることなどなかったはずなのに、防ぐことなく肌を焼かれながらも前に進む。

痛みが体に走る。

けれど、それ以上に詩乃の心に渦巻くのは、己の無力に対する自責の念ばかりであった。

「助けてあげられなくてごめんなさい」

炎に焼かれながら、詩乃は『狐憑ノ花嫁』へと近づく。

その姿に『狐憑ノ花嫁』はたじろぎ、後退する。

「なんで――、なんで今さらそんなことを! 謝られたって! あの人達は戻らない! 私の幸せは戻らない! 口から出た言葉が二度となかったことになんてならないのと同じように!」

その叫びは悲痛なる槍となって詩乃の心をえぐったことだろう。

身を焼く炎よりも、己の心身を打ちのめす。

無力を知った。

謝ることしかできなくて、それでも彼女はそれすらも拒絶する。どうしようもない無力さに詩乃は散々に打ちのめされた。

人はそれを偽善と呼ぶだろう。

許しも、謝罪も、何もかもが傷つけた側にしか存在しないことを彼女は知っている。『言の葉』の心を癒すことが自分には出来ないのだ涙する。

「それでも」

それでも、詩乃は寄り添うことを決めたのだ。

人の憂いに寄り添うからこそ、『優』しさなのだ。

誰もが厭う憂いにためらわず突き進むからこそ、詩乃は神性を持ちながら人に親しい感性でもって『狐憑ノ花嫁』、『言の葉』の憂いに近づく。

「それでも私は貴方の悲しみに寄り添います」

「――」

あふれる涙は、きっと『言の葉』の魂にたまった澱を溶かしていく。

人はそれを偽善と呼ぶだろう。

詩乃の行為は、それであると。けれど、詩乃は構わなかった。

寄り添う彼女に手を差し伸べ続ける。炎に身を焼かれながら、それでもと彼女は手を伸ばすのだ。

「なんで――」

涙が溢れる『狐憑ノ花嫁』は、かきむしるようにして頭を振り乱し、その心の内にたまった澱を溶かされていく。

「これが『言の葉』さんに今の私が出来る唯一のこと。世界を焼くのならば、私を焼きなさい。貴方の悲しみも、憎しみも、全て私が受け止めましょう」

その覚悟を持って前に立つ詩乃の姿に、人々は真なる善性を見たことだろう――。

大成功

🔵🔵🔵

鹿村・トーゴ

鹿村・トーゴ

意固地になってんなァ

言の葉さんよ

あんたを苛んだのは周囲の悪意で死んだ旦那達じゃ無いだろ?

>続けて父役+自分の心情も乗せ

愛を信じる信じないはお前次第か

しかし思い返してご覧

初めの夫は勿論

寡婦のお前と添おうと言ってくれた夫達

お前が心映えの良い娘だから

彼等はお前を選んだ

お前はよい子だった

私達の大事な娘

お前を喪った父がどれだけ嘆いたか

解らないかね?

自己憐憫に浸りきり

怨念の影朧になるのか

そんなの

…親父さんなら許せねーよな?

敵UCは避けようも無い

なら近距離から狙いを外す事も無い

【激痛耐性】で凌ぎ【カウンター/念動力/投擲】活用

手裏剣を言の葉へ命中させUCに繋ぐ

死んだ人を探して呼ぶ未練を降ろした技を

アドリブ可

人の心は弱く脆いものである。

どうしたって孤独には耐えられるものではなく、そして悪意にも耐えられることはない。

仮に耐えられる者がいたとして、それは全ての人々に当てはまるものではない。

例外の中の例外、一握りの者だけであろう。

『言の葉』と呼ばれる女性が、その一握りではなかったことが不幸なのか。それとも、度重なる運命を嘆くことこそが無意味であったのか。

どちらにせよ、鹿村・トーゴ(鄙村の外忍・f14519)は『狐憑ノ花嫁』が噴出する炎を前に立ち向かうことしか出来なかった。

「意固地になってんなァ、『言の葉』さんよ。あんたを苛んだのは周囲の悪意。間違っても死んだ旦那達じゃないだろ?」

父親の役をかぶりながらも、トーゴは自身の心が溢れるのを感じていた。

台本通りのセリフであったけれど、トーゴの胸の内にあるものが言葉の端々に溢れてやまないのだ。

「わかってる、そんなこと。でも止められないの。どうしたって心は壊れてしまえば、二度とは戻らないものだから。割れたところからどす黒いものが溢れてしまって、私の炎が世界を焼くまで、私の心はきっと晴れない」

『狐憑ノ花嫁』が放つ炎は、男の身では防ぐことができない。

それほどまでにねじ曲がった怨讐が、彼女の心を焦がしている証拠であろう。

故にトーゴは防ぐことを諦めた。いや、諦めたのではない。避けようもないのならばと近づくのだ。

「愛を信じる信じないはお前次第か。しかし、思い返してご覧。初めの夫は勿論。寡婦のお前と沿うと言ってくれた夫達。お前が心映えの良い娘だから、彼等はお前を選んだ」

そんなこと誰にもわからないと、『狐憑ノ花嫁』が怒りを顕にするように炎を噴出させる。

良く生きる。

ただそれだけのことさえも難しいのだ。

どうすればより良く生きることができるのか。そうあれかしと育てられた自分にとっては、それは当然のことだった。

幸せになってほしいという願いを受けて生きてきた。

けれど、周囲はそれを許さなかった。ならば、自分の生き方はきっと『良くない』ものであったのだろう。

「違う! 私はそんなんじゃない!」

「いいや、お前は良い子だった。私達の大事な娘。お前を喪った父がどれだけ嘆いたか解らないかね? 自己憐憫に浸りきり、怨念の影朧になるのか。そんなの」

父親の言葉は此処までだった。

トーゴは息を飲み込む。そうだ。どれだけ炎が己のみを焼いたのだとしても、己は止まることを知らない。

何故ならば。

「……親父さんなら許せねーよな?」

痛みは忘れる。どうしたって焼けてしまうのならば、その痛みを無視して前に進む。いつだって前に進まなければ、拓ける道も開かれることはないのだ。

だからこそ、全身に走る激痛を歯を食いしばって耐えるのだ。

「“降りて隠形呼ぶ細声の糸を辿れや爪月の”……追って貫け隠形鬼」

輝く瞳にユーベルコードの煌めきが宿る。

放たれる棒手裏剣の一撃が炎を貫いて『狐憑ノ花嫁』に穿たれる。

至近距離ならば外すことはない。

炎も避ける必要がない。なぜなら、どうしたって防げるものではないからだ。

己の傷を厭う時間すら無い。

そんなことをしている間に喪われてしまう生命があるのならば、己の体はきっと痛みなど忘れてくれる。

動く手足が在る限り、トーゴは今ある生命を諦めることはない。

「世界を救う救わないじゃない。目の前のお前を救えないのなら」

こんな生命に意味はない。

放たれた棒手裏剣が再びユーベルコードに輝く。平凡な一撃であった。ただ『狐憑ノ花嫁』に一撃をくれただけであった。

けれど、彼の死んだ人を探して呼ぶ未練を宿した業は、ここからが本領である。

「呼子針(ヨブコノハリ)――……誰も彼もが未練を抱えている。大なり小なりな。けれど、それでも抱えて生きていかなければならないんだ。『良く生きる』というのなら、自死を選ぶことは、そうなじゃい」

きっと自死を望んでいるわけがないのだ。

どんなふうに他人から貶されようと、謗られようとも、我が娘には生きていて欲しい。そんなふうに思う父親であったはずだ。

誰がなんと言おうとも。

「あんたは自慢の娘だったはずなんだから」

放たれた毒針の一撃が『狐憑ノ花嫁』の身を穿つ。

それは炎すら物ともせず、その悪意にねじ曲がった魂を貫く毒でもって、禊とするのだった――。

大成功

🔵🔵🔵

トリテレイア・ゼロナイン

トリテレイア・ゼロナイン

やはり鍵を握るのは言の葉様自身

荒療治ですが…

用途は傷心のご婦人の説得

電脳禁忌剣で己を刺し貫きUC申請

貴女の描く御伽を此処に

素粒子の干渉、組み換え操作

己の躯体を人サイズに縮め『狐憑ノ花嫁』と瓜二つに

ガワで炎防げぬのは承知の上

戦機の継戦能力で耐え「己との対話」の演目を実現

『愛も男も人も、信じないなら好都合』

『私は貴女。幸せだった過去の貴女、あの人達を信じた愛した貴女』

『信じぬなら貰ってあげる。貴女の幸せも、過去も、黄泉のあの人達への愛も』

(惨い所業です。相反する己が思考の苦しみは私が一番理解しているのに)

『それを厭うなら、私を止めなさい』

そして、貴女の望みを叫ぶのです!

花嫁衣裳の懐剣で切り結び一閃

「どうして。どうしてこんなにも私を――」

『狐憑ノ花嫁』の慟哭が舞台から放たれる。

慟哭は炎に代わり、噴出しては吹き荒れる。それはあらゆる男性を燃やす怨讐の炎であった。

男性であるという事実さえあれば、それは防ぐことのできぬユーベルコードとして、猟兵たちを苦しめる。

己を置いていってしまった夫たちへの悪意に捻じ曲げられた思いが、ユーベルコードの炎として猟兵たちを襲うのは、皮肉でしかなかった。

もう構わないで欲しいというように世界を滅ぼさんとする影朧が泣く。

溢れる涙を見て、トリテレイア・ゼロナイン(「誰かの為」の機械騎士・f04141)は己の炉心がじくりと痛むのを感じた。

「やはり鍵を握るのは『言の葉』様自身。荒療治ですが……」

本当にこれでいいのかとトリテレイアの電脳が言う。

疑念を抱く矛盾こそが、己の宿命であるというのならばこそ、迷いを踏み越えてこそ、己の理想とする存在。

故にトリテレイアは銀河帝国未配備A式形相操作兵装(アレクシアウェポン・パーティカルドミネーション)――否、電脳禁忌剣で己を貫く。

「貴女の描く御伽を此処に」

素粒子への干渉によって己の躯体を組み替えて操作していく。

ウォーマシンたる巨躯は一般的な人のサイズへと変わっていく。姿さえも変える電脳禁忌剣の力は、一切の疑念をトリテレイアに抱かせることはなかった。

ユーベルコードの輝きが消えた瞬間、トリテレイアの姿は其処にはなく、あったのは『狐憑ノ花嫁』と瓜二つの姿。

しかし、噴出する炎が防げるわけではない。

トリテレイアは本質的に男性である。ガワをいくら変えたところで、トリテレイアという存在の本質を変えることはできない。

「演目を追加。台本変更……『己との対話』を」

こうするしかないのだ。

より良く生きるために、人間という生命が獲得したもの。自責の念すら抱くこと、その矛盾を抱える生命であるからこそ得た技能であるとトリテレイアは考えたことだろう。

ウォーマシンである己にはできないこと。

それが『己との対話』である。

『愛も男も人も、信じないなら好都合』

トリテレイアの演じる『狐憑ノ花嫁』が笑う。だってそうでしょう? と告げる言葉は悪辣そのものであったことだろう。

『私は貴女。幸せだった過去の貴女、あの人達を信じた愛した貴女』

幸せそうな笑顔は、『狐憑ノ花嫁』には浮かべることの出来ない表情であったことだろう。

とうに忘れてしまった表情だった。

今の影朧『狐憑ノ花嫁』にあるのは、昏い絶望した顔だけだ。

人の悪意が汚した表情である。魂が深く傷ついたからこそ、目の前の『狐憑ノ花嫁』が浮かべる笑顔は、遠き日の残照そのものであった。

「何故、どうして、私の顔でそんな、そんな、顔が、できるの――」

歪む昏き顔。

同しようもないほどにこがれたあの日の幸せ。それが今目の前にあるのだ。自分ではない誰かが、嘗ての自分と同じ笑顔を浮かべている。

『信じぬならもらってあげる。貴女の幸せも、過去も、黄泉のあの人達への愛も』

忘れてしまった表情で笑う己ではない己。

それはあまりにも惨い所業であるとトリテレイアは理解していた。

相反する思考の苦しみ。存在意義すら矛盾をはらむ己。その葛藤をトリテレイア自身が一番理解していた。

けれど、それでも。

人の心は、魂は、より良く生きることを望むのだとトリテレイア走っている。

数多の戦いの中で、人の悪意を見てきた。

けれど、それ以上に人の善性を見てきたのだ。全てを闇に引きずり込むような悪意が満ち溢れたとしても、人の善性は燦然と輝くことを知る。

「それを厭うなら、私を止めないさい」

きっとできるはずだとトリテレイアは叫ぶ。

『狐憑ノ花嫁』の炎が吹き荒れる中、それでもと叫ぶ。

「私は――あの人達を」

愛していたはずなのだと。それだけが唯一つの真実であると知っていたはずなのに。それでもそれさえも信じられなくなった己が許せないのだと、溢れる涙と共に『狐憑ノ花嫁』が迫る。

「貴女の望み、それこそが!」

迫る『狐憑ノ花嫁』に懐剣の一撃が見舞われる。

今の彼女が忌まわしき過去の悪意の総意であるというのならば。

この舞台において結末を迎えるべきは、燦然と輝く善意であろう。誰もが幸せを願っている。舞台を設置した者たちも、脚本を書いた者も、そして舞台を見上げる観客でさえも、彼女の幸せを願っている。

「これを人の善性でなくてなんとしましょう。貴女は――」

きっと幸せになれるはずだからと。

悲しい結末にはさせぬと、トリテレイアは己の言葉で告げるのだった――。

大成功

🔵🔵🔵

リーベ・ディヒ

リーベ・ディヒ

(引き続き死神役)

死は全てのものに与えられた不可逆の運命だ

だが、時として死には『続き』があるものだ

言の葉

お前の言葉が本当なら、なんでお前は死んでも尚夫達を忘れられない?

夫達への愛に何故今も苦しめられる?

何故お前が死んでもお前の父親や親友はお前を忘れない?

遠くでお前の行く末を見守る者達がいる?(客席の観客達を見つめて)

死しても愛は胸に残る

愛は潰えないのだ

耳を澄ませてみろ(耳元で囁き)

お前を呼ぶ者達の声が聞こえる筈だ(目を合わせ肩を抱き炎を封じる)

そして今なら、奴らの声もな

(舞台袖を指差すと4つの残像を依り代に夫達を降霊、今際の際での妻への想いを言わせる)

望むなら奴らへの道を教えるぞ

私は死神だから

「死は全てのものに与えられた不可逆の運命だ」

死神の役を演じるリーベ・ディヒ(無貌の観察者・f28438)は『狐憑ノ花嫁』に告げる。

彼女の言葉は台本通りであったが、彼女自身の言葉でもあったことだろう。

人を想う気持ちを持つ悪霊たる彼女にとって、それはまさしく愛であった。故に彼女は目の前の嘗て『言の葉』であった『狐憑ノ花嫁』の前に立つ。

「だって、私は生きている意味なんてないもの。人を不幸にし、人を死なせる呪われた花嫁だなんて、そんなものになりたくて生きていたわけじゃない。あの人達だって」

自分と一緒にならなければ死ぬことはなかったはずだと、『狐憑ノ花嫁』は嘆く。

九尾が蠢き、猟兵を寄せ付けぬとばかりに舞台で膝をつく。

「確かにお前の夫達は死んだ。死した。だが、時として死には『続き』があるものだ」

リーベの言葉は『狐憑ノ花嫁』にとっては理解し難いものであったことだろう。

けれど、彼女はもう知っているはずだった。

自死を選んだ己の魂が、何故此処にあるのか。己が此処に存在しているということこそが、『続き』の証拠そのものであった。

「『言の葉』、お前の言葉が本当なら、なんでお前は死んでも尚夫達を忘れられない? 夫たちへの愛に何故今も苦しめられる? 何故お前が死んでもお前の父親や親友はお前を忘れない?」

リーベは舞台の上から、見上げる観客たちを見つめる。

彼等にとって『狐憑ノ花嫁』――否、『言の葉』の物語は遠き日の架空そのものであった。

けれど、彼等の瞳は一様に潤んでいた。

辛かったろうと憐憫の情に揺れていた。それをリーベは知らしめる。

「遠くでお前の行く末を見守る者たちがいる?」

「私、私が、こんなにも」

哀れであるから、と『言の葉』が泣く。そう、自分が惨めだから憐憫の情に狩られるのだと彼女は言った。

いいや、とリーベは頭を振った。

確かに観客たちの瞳には憐憫の情があった。

けれど、『狐憑ノ花嫁』が発露する狂おしいまでの愛に翻弄された生き方に、彼等は涙したのだ。

愛という正しさをもって報われる女性の姿に憐れんだのだ。

「死しても愛は胸に残る。愛は潰えないのだ――耳を澄ませてみろ」

死神たるリーベが『狐憑ノ花嫁』の耳元にささやく。それは魂にまで響くような男の美声であった。

瞳にはユーベルコードの輝き。金色の瞳が『狐憑ノ花嫁』を居抜き、白く美しい手が彼女の肩を抱く。

「お前を呼ぶ者たちの声が聞こえるはずだ。そして今なら、奴らの声もな」

猟兵たちが演じた役。

夫の役、父親の役、親友の役、救えなかった神の役、己自身としての役。それら全てが舞台袖に立っていた。

そして、舞台には現れなかった三つの残像。

それらを依り代にリーベは嘗ての夫たちの魂を降霊させる。

彼等が今際の際に何を想ったのかをリーベは知っている。誰ひとりとして彼等は彼女を疎んではいなかった。

「あ、あ……――」

焦がれた魂。

目の前に会いたくても逢えなかった魂がある。

舞台に想いが溢れていた。

観客たちの誰もが、誰一人として、その想いを伝える言葉を聞き取ることはできなかった。

それはただの言葉だ。

音の響きでしかない。

けれども、観客たちの全てが感じていた。想いの力を。狂おしいほどの愛を。言葉はただの言葉でしかない。

けれど、それを感じられるのならば、確かに力となるのだろう。

「――」

短い言葉だった。

リーベは聞き取らずとも、己の胸に溢れる想いを持って、その言葉を知る。自分がいつだって人に向ける想いそのものであったから。

「望むなら奴らへの道を教えるぞ」

何せ、と彼女は微笑む。

これはきっと台本通り。けれど、誰もが望んだ結末への道筋。

「私は死神だから」

九尾は消え失せ『狐憑ノ花嫁』は、ただ一人の少女と代わりゆく。

あの頃の幸せを夢見る少女。

影朧でもなんでもない、『言の葉』という少女へと戻った魂は、迷うこと無く死神に手を引かれ、きっと彼岸へと至ったのだ――。

大成功

🔵🔵🔵

第3章 日常

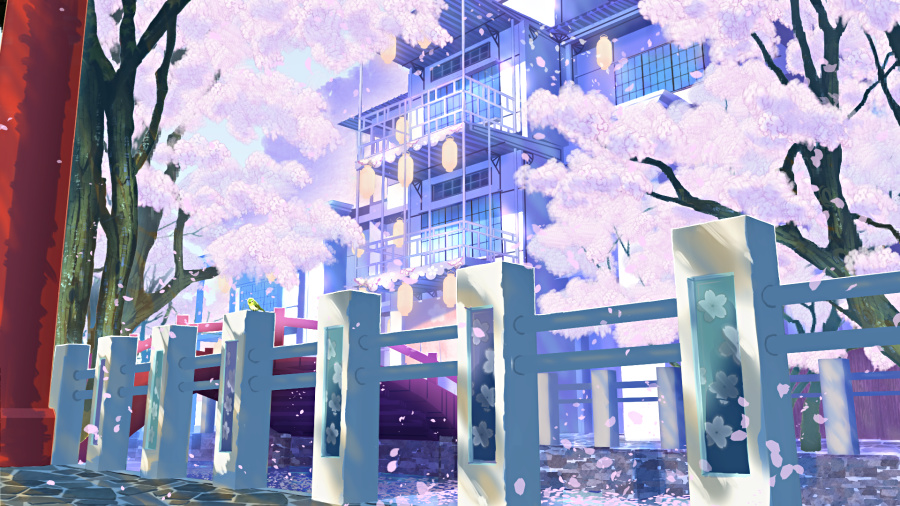

『やくそくの櫻路』

|

POW : 桜の杜を花逍遥

SPD : 自分との約束を結ぶ

WIZ : 誰かとの約束を結ぶ

イラスト:シロタマゴ

|

種別『日常』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

消えゆく影朧。

浄化される魂は、幻朧桜の花弁と共に舞台から消えて行く。

されど歌劇は終わらぬ。

クライマックスはこれより始まる。物語は終末を見せた。けれど、この舞台を見た者たちの物語はこれから続くのだ。

降り注ぐ桜色の和紙。

それは舞台装置から撒かれたものであり、舞台を見ていた観客にも、猟兵たちにも降り注ぐ。

「――愛してる」

誰の心にも響いた言葉。

それはきっと『言の葉』の本心であったことだろう。

過酷な運命があったのだとしても、どれだけ汚され、貶されたのだとしても、胸にいだいた愛だけは変わらぬことであったのを教えるように。

「きっとそれは『約束』。愛を紡ぎ、相紡ぐ『約束』。私はきっと愛していた。それだけが正しいことだと信じていたから」

晴れやかな声が、舞台装置の何処からか聞こえてくる。

猟兵の言葉でもなければ、帝都桜學府のだれかのものでもない。

理由の判明しない声は、舞台に響き人々の手に『約束』を『言の葉』と共に結ぶよにと伝えるのだ。

どんな些細な『約束』だっていい。

いつだってさよならがあるから、やくそくを結ぶのだから――。

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり

影朧は幻朧桜の輪廻の輪に戻り、今ここには素の『言の葉』がいるばかり。

さあ、楽しい予定を立てましょう。帝都の名所を巡って、見て食べて感じる小旅行の予定を。

楽しい予定であるほどいいわ。

さあ、出発、の前に、着るものを選ばないとね。『言の葉』には何が似合うかしら? 華やかなワンピィス? 活動的な乗馬服とかどうかしら?

行く場所の順番は、この観光案内に流れを書いたわ。他に行きたい所はあって?

ふふ、旅行は予定を立てるときが実は一番楽しいのよ。

それがたとえ、想像だけのものだとしても……。

さあ、『言の葉』。気分が盛り上がってきたかしら? この小旅行、二人で必ず行きましょう。『約束』よ。

――迷わず逝けたかしらね?

浄化された魂は、きっと輪廻を巡って再び転生するだろう。

サクラミラージュにおいて影朧とは深く傷ついた魂である。浄化と癒やしを得たのならば、今度こそ幸せになってほしいと願う人々の心こそが『鎮魂メ歌劇ノ儀』の本質であったことだろう。

舞台には桜色の和紙が降り注ぐ。

誰もがそれを手に取り、誰かとの約束を、自分との約束を、もしかしたら何も記さず手に取って誰かを想ったかも知れない。

誰の心にも救いがある。

誰の心にも闇がある。だからこそ、光が燦然と輝く。より良い明日を夢見る希望があるからこそ、人々は弓を止めないのだ。

「影朧は幻朧桜の輪廻の輪に戻り、今ここには素の『言の葉』がいるばかり」

村崎・ゆかり(《紫蘭(パープリッシュ・オーキッド)》/黒鴉遣い・f01658)はそうおもうことにした。

姿は見えない。

けれど、言葉はあるのだ。あの魂は癒やしを得て、輪廻に加わった。浄化された魂はいつの日には見えることもあるかもしれない。

ならば、己がするべき『約束』は一つだ。

いつになるのかわからない。けれど、必ず果たされる『約束』であると彼女は信じる。

姿なき魂にゆかりは言葉をかける。

「さあ、楽しい予定を立てましょう」

苦しいばかりではなかった魂の安息をゆかりは求めた。

愛あれど、そこには幸せを感じる暇さえ与えられなかったのかもしれない。ならばこそ、旅こそが彼女にとって楽しさの象徴であったのかもしれない。

窮屈な家庭を一時でも忘れることができたのならば、きっとよいリフレッシュになるだろう。

親友の役を演じたのならば、ゆかりはそれがきっと良いことであると思ったことだろう。

帝都の名所を巡って、見て食べて感じる小旅行。

世界を巡るような大掛かりな旅でなくたっていいのだ。

「楽しい予定であるほどいいわ。想像してみて。さあ、出発――の前に着るものを選ばないとね」

ゆかりは舞い散る桜色の和紙の雨を見つめながら告げる。

きっと『言の葉』には素敵な装いが似合うだろう。

華やかなワンピィスがいいだろうか?

活動的な乗馬服などはどうだろうか?

目に浮かぶようだ。

笑顔が。まばゆい春の日差しのような、あらゆる枷から解き放たれた笑顔がゆかりには幻視できるようでもあった。

「往く場所の順番は……そうね。こんな感じ。こんな流れで旅をするのもいいはずだわ。他に行きたいところはあって?」

語りかける言葉は和紙に刻まれていく。

ひらひらと舞い散る和紙は、桜の花弁そのもの。

このサクラミラージュにおいて桜は見慣れたものであったけれど、何がしたい、何処かへ行きたい。

そんな願いが刻まれた和紙は、人々の願いそのものであった。

「ふふ、旅行は予定を立てる時が実は一番楽しんのよ。それが、たとえ……」

そう、それ以上の言葉をゆかりは紡がなかった。

これは想像だ。仮初の思い出にすぎない。

けれども、ゆかりは輪廻の輪に加わった魂を見上げて言うのだ。

「さあ、『言の葉』。気分が盛り上がってきたかしら? この小旅行、二人で必ず行きましょう」

たとえ、同じ名前でなかったとしても。

違う姿であったとしても。

きっと必ず。

さよならの約束はここに果たされる。

「『約束』よ」

その約束が因果を巡ってくるだろう。そのときこそが、彼女との邂逅。それをゆかりは楽しみにしているのだ。

桜色の道が風に運ばれていく。

その行く末をまだゆかりは知らないけれど。

「――迷わず逝けたかしらね?」

あの傷ついた魂に癒やしが得られたことを確信し、ゆかりは桜色の願いを見送るのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

大町・詩乃

大町・詩乃

(戦巫女装束はあちこち焼き焦げ、顔や肌に火傷の跡が残った状態のまま、消えゆく『言の葉』さんに笑顔で向き合う。)

転生の時を迎えた『言の葉』さんと交わす『約束』。

「貴女の幸せを祈っております。いつかまた会いましょう。その時は今のように笑顔で語り合いましょう。」

新たな人生。

今生のように苦難に満ちたものではなくとも、そこにはそこで喜怒哀楽が生じます。苦しさや憎しみだって無くならない。

それでも今度こそ『言の葉』さんが苦難を乗り越えて、幸せを掴めますように、笑顔でいられますようにと祈る。

「今の『言の葉』さんはとても愛らしいですよ♪どうか、自分を信じてあげて下さいね。」とにっこり笑って送り出します。

大町・詩乃(阿斯訶備媛・f17458)が身にまとう戦巫女装束はあちことが焼き焦げていた。

それが影朧『狐憑ノ花嫁』との激しい戦いを示すには十分なものであったし、彼女の己の身を挺して『鎮魂メ歌劇ノ儀』を遂行した証であった。

そんな彼女の顔や肌は痛ましい火傷の痕が残っている。

それでも彼女の瞳は、表情は明るいものであった。

彼女自身が神性として役柄そのままであったこともあるのだろう。苛烈なる炎に焼かれながらも、舞台に立つ彼女の姿は、神性を持つ以前に輝かしい人の善性を放っていた。

「貴女の幸せを祈っております。いつかまたアイましょう。その時は……」

詩乃は微笑みを湛えていた。

これだけ傷つけられても彼女の中から善性は一欠片とて奪われることはなかったのだ。

いつまでも彼女は笑顔のまま影朧『狐憑ノ花嫁』から『言の葉』という傷ついた魂が癒やしを得るまで陰ることはなかった。

「その時は今のように笑顔で語り合いましょう」

詩乃の瞳には見えていた。

帝都桜學府が用意した舞台の照明や、舞い散る桜色の和紙の向こう側に確かに存在する傷ついていた魂を見たのだ。

「貴女の肌を焼いた咎を、罪を、濯ぐことができたのならばいつかきっと」

その言葉に詩乃は頭を振った。

自分の傷などいいのだと。

己の傷を厭うことなどない。誰に傷つけられたとしても、詩乃は許すだろう。それだけの優しさを彼女は兼ね備えた女神であったのだから。

『言の葉』が気に病む必要はないと、彼女の道行きを詩乃はあんじ続けていた。

なぜなら、癒やしを得た影朧はサクラミラージュにまた転生するだろう。その後に待ち受けるのは新たな人生だ。

今回の『鎮魂メ歌劇ノ儀』に描かれたような苦難に満ちたものではなくとも、そこには喜怒哀楽が生まれるだろう。

苦しさや憎しみだってなくならない。

それが人の世であるというのならば、仕方のないことなのかもしれない。

受け入れるしかないのかもしれない。

けれども、詩乃は信じている。

「今度こそ『言の葉』さんが苦難を乗り越えて幸せをつかめますように」

彼女は祈るのだ。

ひらりと舞い散るようにして落ちてくる桜色の和紙を手に取り、筆をしたためる。

どうか笑顔でいられますようにと。

他者の幸せを願うことがこんなにも心を豊かにしてくれる。

誰かを想うということは、こんなにも誇らしいものであるのかを教えてくれる。だからこそ、詩乃は誰かのためにこそ祈る。

「――また逢うその時まで。貴女の笑顔がそのままでありますように」

微笑む気配がした。

きっと『言の葉』が微笑んだのだろう。

その気持を忘れないで欲しいと詩乃は願う。

「今の『言の葉』さんはとても愛らしいですよ♪ どうか、自分を信じてあげてくださいね」

詩乃が自分を信じたように。

彼女もまた自分を信じられるように。

にっこりと微笑む笑顔のまま、詩乃は癒やしを得た影朧を送り出す。転生のその時まで、きっと。

さよなら。

短く言葉が紡がれる。その言葉を耳にした詩乃は見上げる。いつだって別れが彼女には訪れる。

けれど、知っているのだ。

別れがあるからこそ、出会いがある。だから。

またいつか出逢うその時まで、さよならの『約束』を――。

大成功

🔵🔵🔵

リーベ・ディヒ

リーベ・ディヒ

言の葉は新たな旅路に出る

前より幸せか不幸せか、どんな可能性があり、どんな愛に出会えるのか

それは死神にしろ化物にしろ、私にも分からん

しかし己が道を進み、新たな可能性や運命、愛を紡いで生み出すものこそ私が言の葉を始めとした人間達に期待し、見たいものなのだ

だから私は言の葉とは約束出来ない

死神という役柄に加え私の本質が問題だ

他の者なら祝福になるが私のは反転して魂を縛る呪いになりかねん

それだけは絶対に駄目だ!

だから私は「これを見てる者達」に言の葉と約束させる

(客席を見て)

これを見ていた者達よ

この誰よりも愛情深く、愛に迷い、愛に救われた女を暫く覚えていてくれ

そうすれば、彼女の愛はお前達の胸の中で生き続ける

桜色の和紙が舞台の上から降り注ぐ。

それは幻朧桜の花弁のようであり、また同時に和紙に綴られた『約束』でもって『鎮魂メ歌劇ノ儀』を締め括るフィナーレでもあった。

門出を祝福するような桜色の和紙の乱舞を見上げ、リーベ・ディヒ(無貌の観察者・f28438)は金色の瞳でもって、最早見えぬ『言の葉』、その影朧としての魂を見つめた。

「『言の葉』は新たな旅路に出る」

小さくつぶやいた言葉は、台本ではなかった。

彼女の表情は如何なるものであろうか。

癒やしを得た影朧は転生する。ひどく苦しみに抜いた魂が次に向かう旅路は、前より幸せか不幸せか、どんな可能性があり、どんな愛に出会えるのか。

「それは死神にしろ化け物にしろ、私にもわからん」

しかし、と彼女は舞台上で観客たちを前に未だ演技を続けるのだ。

人々は歌劇のフィナーレを前に息を呑む。和紙が乱舞する演出を前に、リーベが告げる言葉に耳を傾けている。

「しかし己が道を進み、新たな可能性や運命、愛を紡いで生み出すものこそ私が、死神たる私が、『言の葉』をはじめとした人間たちに期待し、見たいものなのだ」

告げるリーベの言葉は、真実であった。

彼女は役柄としてではなく、一人の猟兵としての言葉を紡ぐ。

本来ならば『約束』を交わすべきなのだろう。

けれど、彼女は違う。

死神という役柄に加え、リーベという存在そのもの本質が問題なのだ。

他の者であれば祝福になる『約束』である。

けれど、リーベ自身がする『約束』は反転して魂を縛る呪いになりかねない。そういうものなのだ。

悪霊たる己が望んでいいわけがない。

それに自分がみたいものは、魂を縛る呪いによって道行きを決められた人間たちではない。

いつだってリーベは望んでいる。

未来を信じ困難に立ち向かう者、大きな可能性を持つ者を見たいと願っている。

だからこそ、それだけは絶対にしてはならないとリーベは拳を握る。

「これを見ていた者達よ」

彼女が告げる言葉は、観客たちに向けられる。

そう、自分が『約束』できないのであれば、この『鎮魂メ歌劇ノ儀』を見ていた者たちに『言の葉』との『約束』を紡いでもらう。

リーベの瞳が観客たちそれぞれに灌がれる。

「この誰よりも愛情深く、愛に迷い、愛に救われた女を暫く覚えていてくれ」

それは歌劇の役柄である死神が告げる言葉であったし、リーベの願いでもあった。

『言の葉』という哀れな運命に翻弄された女性がいた。

彼女を愛した夫達がいた。父親がいた。親友がいた。

救えなかった神がいた。彼女を取り巻く己と周囲の人びとがいた。

けれど、彼等が覚えている『言の葉』はいつだって悲嘆に暮れた女性であったことだろう。

薄幸そのものの女性としてしか『言の葉』は記憶されていない。

だからこそ、この歌劇によって最後には救われた女性の名として、覚えていてほしいとリーベは願うのだ。

「そうすれば、彼女の愛はお前達の胸の中で生き続ける」

リーベの言葉は観客たちの胸に届いただろう。

誰もが観客であり、救われなかった哀れなる魂を救いたいと願う者たちでもあった。

観客たちの瞳の色を見ればわかる。

たとえ時間が過ぎて忘れ去られ、薄まってしまう思いであったのだとしても。

姿を変えて、彼等の胸の中に蓄積していく。それが歌劇だ。

『言の葉』が姿を変え、転生するのと同じように。

こうして世界は少しでも良くなっていくのだと知らしめるように。リーベは死神としての己の役柄をもって『約束』にさよならを告げ、舞台上から観客たちに頭を下げる。

こうしてまた一つの魂が救われ、『約束』を交わすことなく、リーベは一人の女の愛を世界に刻むのであった――。

大成功

🔵🔵🔵

鹿村・トーゴ

鹿村・トーゴ

あの世への道が見えたか

辛かったねぇ

言の葉は…随分と嘆いて苦悩の末ついに死ぬ事を選んだお人だ

先の歌劇が供養になれば良いな

彼岸で亭主達と存分に語らってさ

この世界には転生の理もあるし

きっと幸せな来世を掴みなよ?

オレ、言の葉には直に約束できないからな

そうありますように、って

お祈りして紙桜を風に散らそうか

(そっと個人的に桜を一枚)

…来世といえば

オレが殺めた、でも大事だったミサキも

幸せになって欲しい

オレが今生で一緒に過ごしたかったけど、もう取り返しは付かないからねぇ

せめて来世で、と思うものの

はは、メーワクって言われそ

気が向いたらあの世で待ってて

文句も聞こう

忘れちゃったらそれでもいいよ

じゃーね

アドリブ可

儀式魔術『鎮魂メ歌劇ノ儀』のフィナーレが近づく。

父親の役を演じた鹿村・トーゴ(鄙村の外忍・f14519)は、己の役目が終わったことを悟り、最後の演出である桜色の和紙が舞い散るさまを見上げていた。

その胸にあったのは、ただひたすらに安堵の気持ちだけであった。

「あの世への道が見えたか。辛かったねぇ」

ひどく傷ついた魂を持つ影朧『狐憑ノ花嫁』の姿はもうない。

在るのは嘗ての女性、『言の葉』としての魂だけである。

その姿はもう見えないけれど、それでもトーゴはよかったと思える。

彼女は随分と嘆いて苦悩の末に自死を選んだ者である。この歌劇が彼女の供養になるのならば、それはとても良いことのように彼は思えたのだ。

「彼岸で亭主達と存分に語らってさ。この世界には転生の理もあるし、きっと幸せな来世を掴みなよ?」

トーゴは自身が『約束』できないことを悟っている。

『言の葉』に直に『約束』することはできないけれど、幸せでありますようにと祈ることはできる。

掌に乗った桜色の和紙をもって紙桜として風に舞わす。

散りゆく和紙が風に舞い上げられ高く飛んでいくのをトーゴは見届ける。

もうこれ以上『言の葉』に告げる言葉はない。

きっと来世では幸せになってくれるはずだと確信していた。歌劇を見た観客たちだって同じ気持ちであったことだろう。

だからこそ、トーゴは桜色の和紙を一枚手にとって、歌劇のフィナーレ鳴り響く中、ある者に思いを馳せる。

「……来世と言えば」

そう、己が殺めた女性を思い出さぬ日はなかったことだろう。

恋した女性を殺さなければならなかった。訳を語ることはないけれど、それでも殺してしまった事実は消えはしない。

もしも、彼女がサクラミラージュの輪廻転生のように来世があるのならば、きっと幸せになってほしいと願うのだ。

「オレが今生で一緒に過ごしたかったけど、もう取り返しは付かないからねぇ」

せめて来世では、と思うも彼はやめた。

きっと迷惑だと言われそうだと思ったのだ。

それが真実かどうかはわからない。彼女がそう言うかも知れないとトーゴが想像しただけだ。

だから、正しいとは言い難いことである。

けrど、それでもトーゴは取り返しのつかないことをしたという自覚があるからこそ、今生を生き抜くのだ。

どうあがいても覆ることのない人生。

されど、それを捨てることはできない。『言の葉』は自死を選んだ。けれど、トーゴはそれをしない。

「……気が向いたらあの世で待ってて」

いくらでも文句を聞こう。

けれど、もしも自分のことを忘れてしまっているのならば、それでもいいと思ったのだ。

桜色の和紙が風に待って何処かへと飛んでいく。

それをトーゴは見送る。

救いがほしかったわけじゃない。けれど、何処かで何かを告げる言葉が聞こえたような気がしたのは、自分にとって都合がいいからだろうか。

けれど、それでも。

「ミサキ」

名を呟く資格がないのかもしれない。

だから今はさようなら。

また逢う日があるようにと、誰かが祈る。故にトーゴは軽やかに言うのだ。

「じゃーね」

約束にさよならを告げて、桜色の道を彼は歩むのだ――。

大成功

🔵🔵🔵

トリテレイア・ゼロナイン

トリテレイア・ゼロナイン

言の葉様は無事、幻朧桜に導かれたようですね

…此度、私が演じた役は彼女には厳しい物ばかり

再起に繋がったから良いものの、もしそれを彼女が跳ね除ける事が出来なければ…

矢張り私はウォーマシン

闘争を前提とした思考傾向から逃れられませんか

(電脳剣を見)これでは宝の持ち腐れです

騎士として人の肉体を守護する事は易くとも、人の精神を護り慰撫する事の難しさ……この世界では何時も痛感するばかりです

いえ、正解や到達点など無いのでしょうね

ですが、例え後天的に得た情であろうとも

必ずや御伽噺の騎士の如く人を救う…それが私の『約束』なのでしょう

ですが、まずは幻朧桜に…

願わくば、騎士の出番など訪れぬ、幸いなる転生を

「『言の葉』様は無事、幻朧桜に導かれたようですね」

トリテレイア・ゼロナイン(「誰かの為」の機械騎士・f04141)は、桜吹雪のように吹き荒れる桜色の和紙の乱舞が舞台演出によって生み出されたのを見上げていた。

あの深く傷ついた影朧の魂は癒やしを得た。

それが儀式魔術である『鎮魂メ歌劇ノ儀』である。本来、影朧とは弱いオブリビオンである。

しかし、深く傷ついた魂が成り果てるのが影朧であるというのならば、やはり癒やしを与え、転生の機会があってほしいと願うのはサクラミラージュに生きる者たち共通の願いであった。

トリテレイア自身もそうであった。

けれど、今回彼が演じた役柄はどれもが傷ついた魂、影朧である『言の葉』にとは厳しい物言いをするものばかりであった。

「再起につながったから良いものの、もしそれを彼女がはねのける事が出来なければ……」

シュミレートするだけでわかることだ。

きっと転生は叶わなかったことだろう。荒療治と己が言っていたが、まさにそのとおりであった。

その思考そのものが、自身をウォーマシンであると自覚させる。

己の身体は機械。

心は電脳の揺らぎが見せる幻影。

逃走を前提とした思考傾向から逃れることはできないのかと彼は自嘲し、己の手にある電脳禁忌剣を見やる。

刀身に映る己のアインセンサーが揺らめいているのがわかる。

「これでは宝の持ち腐れです」

だが、その宝を如何なるものに変えるのか、それもまたトリテレイアの命題であろう。他の誰でもない、己自身が見つけなければならない解なのだ。

「騎士として人の肉体を守護すること易くとも、人の星辰を護り慰撫することの難しさ……この世界では何時も痛感するばかりです」

答えはあれど、正解や到達点はないのかもしれないとトリテレイアは思った。

しかし、彼はもがく。

電脳に矛盾を抱えたままでも己が今日まで戦い続けたように。

たとえ、後天的に得た情であろうとも、必ずや御伽噺の騎士の如く人を救う。

それこそがトリテレイアの『約束』なのだろう。

ひらりと桜色の和紙がトリテレイアの騎士装甲に挟まり、風になびいている。それにトリテレイアは手を伸ばし、風に遊ばせようとして強く吹いた風にさらわれていく。

その光景を振り返り、一枚の和紙が遠くに飛んでいくのをアイセンサーが捉えていた。

「心を砕いてくれてありがとう。嫌な役回りをさせてしまったけれど、それでも嬉しかった。人の言葉ってこんなにも温かいものだったんだって思い出せた」

一瞬トリテレイアは己の電脳にハッキングされたのかと疑う。

けれど、どこにもそんな痕跡はない。

あったのは、ただ己の中にある何かが言葉を感じ取ったということだけだ。

「……ええ。必ずや。それが私の『約束』なのでしょう。ですが、まずは幻朧桜に……」

願おうと、トリテレイアは剣を掲げる。

己は騎士である。

されど、願わくば騎士の出番など訪れぬ、幸いなる転生を。

それを己は願っている。

ただの言葉でしかないけれど、きっと感じることが出来る心があるのならば、それを力に変えることができる。

だから、今はさよなら。

いつかきっとという『約束』にさよならを。またいつか結ぶその時まで――。

大成功

🔵🔵🔵

カイ・オー

カイ・オー

事件解決、でいいのかな

常なら、事件の謎を暴き犯人を捕えたとしても、被害者は救えない。

今回は特殊なケースだ。

彼女の旦那の連続死亡事件には、謎も犯人もなく、ただ彼女という被害者だけがあった。

ここに来た時の思いを繰り返す。もしその時その場に俺がいれば、どう解決していただろう。単なる偶然という真相を暴くだけで済ませはしなかったか。その真相は、彼女を根も葉もない噂から守ってくれただろうか。

探偵は真実を明らかにするのが仕事。だが最も大切なのは被害者の心の安寧。その為なら真実や現実などねじ曲げる。

舞台の上で役柄として会話しただけ。もしまた会えたとしても語る事はない。だけど困った事があれば何でも依頼してくれ。

『鎮魂メ歌劇ノ儀』は恙無くフィナーレを迎えようとしていた。

桜色の和紙が桜吹雪のように舞台の演出に寄って客席にまで降り注ぐ。演者であるカイ・オー(ハードレッド・f13806)は己を一番初めの夫として台本をたぐり、また己の心情をも吐露した。

影朧『狐憑ノ花嫁』は最早消え失せている。

その傷ついた魂もまた癒やしを得て転生するだろう。

「事件解決、でいいのかな」

カイはひとりごちる。

常なら事件の謎を暴き犯人を捕まえたとしても、被害者は救えない。探偵であるが故である。

だが、今回は特殊なケースである。

『言の葉』の夫達の連続死亡事件には謎も犯人もなく、ただ、彼女という被害者だけが存在していた。

事件は終わっていたのだ。

初めから。あったのは、始まりしかない。そう、影朧『狐憑ノ花嫁』が世界を破滅させようとする事件だけがあったのだ。

だからこそ、カイは己の中にある思いを繰り返す。

もしも、という思いだ。

「もしその時その場に俺がいれば、どう解決していただろう」

たんなる偶然という真相を暴くだけで済ませはしなかったか。その真相は、彼女を根も葉もない噂から守ってくれただろうか。

答えは出ない。

探偵は犯人を見つけることができたとしても、己のなかにある自問自答の答えを見つけることができなかった。

けれど、それでいいのだ。

探偵は真実を明らかにするのが仕事である。

だが、とカイは思うのだ。

「最も大切なのは被害者の心の安寧。そのためなら真実や現実など捻じ曲げる」

それがカイが魔人探偵(マジンタンテイ)たる所以であろう。

彼の心にあるのは常に被害者を慮る心だけである。

それが彼女に届いたかどうかはわからない。見上げる桜吹雪のような和紙の乱舞を見上げる。

姿は見えないけれど、確かにカイは幻視したかもしれない。己という役者ではない、本来の夫の魂とほほえみ合う『言の葉』の姿を。

「いいや、これは都合のいい幻に過ぎない」

わかっている。

これはきっと自分がみたい光景なのだ。わかりきっている。

けれどと願わずにはいられない。

来世というものがあるのならば。たとえ、舞台の上で役柄として言葉をかわしただけに過ぎないのだとしても、もしまた逢えたのならば。

「語ることはない。だけど困った事があれば何でも依頼してくれ」

カイは桜色の和紙を指で弾く。

言葉無く、記す文字なくとも伝わるだろう。いつだって探偵は後手に回る。けれど、誰かが駆け込んできたのならば、それを救うために全力を尽くす。

それがカイという探偵であり、彼自身が己に課した『約束』なのだ。

「ありがとう探偵さん」

はっとする。それはやはり都合の良い幻聴だったのかもしれない。

けれど、カイは薄っすらと微笑みながら舞台に背を向けた。今はさよならしかないけれど、いつかきっと……いや、困り事があって依頼などしないほうがいい。

だから、約束にさよならを――。

大成功

🔵🔵🔵

海鶴

海鶴

カイ・オー

カイ・オー  村崎・ゆかり

村崎・ゆかり  鹿村・トーゴ

鹿村・トーゴ  トリテレイア・ゼロナイン

トリテレイア・ゼロナイン

カイ・オー

カイ・オー  村崎・ゆかり

村崎・ゆかり  大町・詩乃

大町・詩乃  鹿村・トーゴ

鹿村・トーゴ  トリテレイア・ゼロナイン

トリテレイア・ゼロナイン

村崎・ゆかり

村崎・ゆかり  大町・詩乃

大町・詩乃  鹿村・トーゴ

鹿村・トーゴ  トリテレイア・ゼロナイン

トリテレイア・ゼロナイン  カイ・オー

カイ・オー