――なんで。どうしてこうなった。

夜の帳に覆われた世界、朧月の薄明りのみが照らす空の下で。

取り留めのない疑問符と混乱、それだけが青年の頭の中を駆け巡っていた。

今にも悲鳴を上げてしまいそうな口を押さえ込み、涙で翳む視界で辺りを探る。

薬品と埃が入り混じった匂い。放置されたドラム缶、無造作に積まれた木箱の山。建物を形作るコンクリートが打ちっぱなしのまま晒されて、ところどころ崩れた箇所から骨組みが剥き出しになっている。

放棄されて久しいと思わしき工場区域。『電脳世界でしか見た事の無い景色』の中に、彼は居た。

何ぞから隠れるかのように、積み上げられた瓦礫の影に身を潜ませながら。

漏れ出そうになる嗚咽をどうにか吞み込んで、青年は必死に状況を整理する。

特に変わりのない日の筈だった。

電脳魔術師としての腕を買われ、身を置いて十数年は経とうかという船の中で。

自分は確か、今日も今日とて電脳空間のメンテナンスに努めていた筈だった。何てことはない、船員から要望のあった空間の作成や娯楽システムの導入、配色の整備や物理エンジンの見直しを行っていただけなのに。

気付けば、青年は“此処”に居た。

十中八九、この場所は電脳空間なのだろう。この景色自体には、青年は覚えがあった。

何せつい最近、彼が友人に頼まれて実装した「ゲーム」の空間に酷似しているのだ。

擦り切れたライブラリに残っていた、「ホラー映像」に酷似させた世界観。実際にあのスリルを体験してみたいという友人の希望に応える形で作成した、娯楽システムのひとつ。ちょうどその空間のメンテナンスも、今日の業務に入っていた筈だった。

ただ、此処にいつ来たかのか、どうやって来たのか。いくら思い返そうとしても直前の記憶がない。

「――――ひっ」

悲鳴がこぼれる。

音が、した。ざりざりと、何かが土を踏む音が。

足音は、青年が身を隠した工場の方へと近づいてくる。

青年は慌てて建物の奥、戸のある一室へと駆け込んだ。音を立てぬように気を付けながら、震える手で扉を閉める。

どうか、あの“音”が何事もなく過ぎ去ってくれるようにと祈りながら。青年は部屋の片隅で頭を抱えるようにして縮こまる。

彼は知っていた。

この場所があの「ゲーム」に類するものであるならば。此処には、アレがいる筈だ。

プレイヤーを追い回すもの。この不安を煽る空間からの脱出を目指すプレイヤーの天敵、最大級の障害物。ホラーならば逃走劇が定石だろうという友人のこだわりのもと、チート級の強さを備えて「ゲーム」を盛り立てるNPC。

すなわち、『鬼』が。

――ガチャリと。

固く閉ざされた扉の取っ手に、手が掛かる音がした。

●夜明け迄の鬼遊び

「難しいよねぇ、ホラーゲーム。文章を読み進めるだけのものなら大丈夫なのだけれど、アクション要素が入ってくるとこれがもうさっぱり。私にはお手上げなんだ」

資料となる文書を準備しながら、ハロルド・マクファーデン(捲る者・f15287)は集った猟兵たちに語り掛ける。

「という訳で、今回はホラーゲーム。その中でも『鬼ごっこ』をモチーフにしたジャンルの“呪いのオンラインゲーム”が確認された。件の猟書家侵略に関わる案件だね」

呪いのオンラインゲーム。かの銀河の異界にて侵略が開始されて以降、幾度か報告書が上がっていた案件だ。

曰く。「帝国継承軍の誕生」を目的とした幹部の一人が、宇宙船の電脳空間をハッキングし、魂を奪い帰れなくするゲームをインストールしてしまうらしい。

その際、電脳空間の管理者である「電脳魔術師」の魂も取り込んでしまうそうだ。

「予知に現れた青年がその『電脳魔術師』だね。長年電脳空間の管理者を務めている、真面目だが少しばかり気の弱い方らしい」

ただ、予知として見えたのはオンラインゲーム内にいる青年の姿だ。青年の本体は、現在船の中で昏倒している状態なのだという。

状態はただ眠っているだけのものに近く、命に関わるような容体ではないとの事だ――だが。

「噂に聞いている人もいるかもしれないけどね。このゲーム内で殺された人は、“本当に死んでしまう”そうだ。彼が取り込まれたのが、せめて危険の少ないジャンルのゲームならば良かったのだけれど……先にも言った通り、これは『鬼ごっこ』要素のあるホラーゲームなんだ」

つまりね。『鬼』がいるんだよ、と。

深い溜め息を吐きながら、ハロルドは猟兵たちに資料を配る。

渡された書類に目を通せば、それが予知に見た内容を纏めたものだと分かるだろう。

ざっとした「ゲーム世界」の雰囲気と、青年が今置かれているであろう状況。

そして、特筆すべきは『鬼』の項目だ。

「こちらからの攻撃が効かない、完全に倒しきる為のHPすら存在しない。だと言うのにあちらからの攻撃はどれもが一撃必殺、なんて言う冗談みたいな設定のNPC、通称『鬼』。それが、プレイヤーを探して常にフィールド内を闊歩しているそうだ」

『鬼』は尋常ではない強さと執念深さを備えているのだという。

ひとたび発見したプレイヤーを追い掛け回し、禍々しいチェーンソーを振り翳して攻撃を仕掛けてくる。一発でも当たり所が悪ければ致命傷、二発も受ければほぼ確実に行動不能になるであろうことは想像に容易い。

プレイヤーからのアクションはほぼ意味をなさず、辛うじて数秒の足止めが成功するかどうかと言ったところだ。

……それでも、勝機はある。

「システムハッキングの影響からか、ユーベルコードは使用不能になってしまうというのがこの案件の通例だ。同時に、それの対策の要が『電脳魔術師』にあることもね」

曰く。本来の管理者である電脳魔術師の干渉があれば、回数制限はあるもののユーベルコードの使用が可能になるらしい。

人外の強さを組み込まれた『鬼』だが、ユーベルコードを使えさえすればある程度立ち回りが楽になるだろう。

ただ、その電脳魔術師からの干渉――チートコードの入力にも、多少の時間が掛かってしまうそうだ。

「序盤は『鬼』から逃げ回りつつ、彼がチートコードを打ち込むまでの時間を稼いでほしい。ただ、対処が可能になった段階でも油断は禁物だよ」

プレイヤーの攻撃や防御が通じるようになるとは言え、『鬼』にHPは存在しない。

本来のゲームであれば脱出用のミッションが提示されたりもするのだが、個々別々に動いてしまえば『電脳魔術師』を含めた全員での生存クリアは難しくなるだろう。

狙う勝利条件はタイムアップ。『鬼』の目を管理者から背けつつ、夜の明けまで逃げきる事だ。

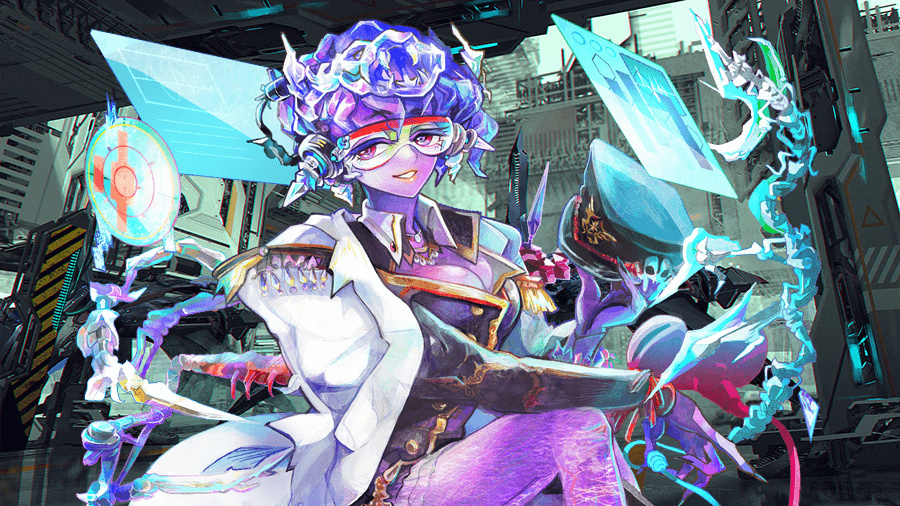

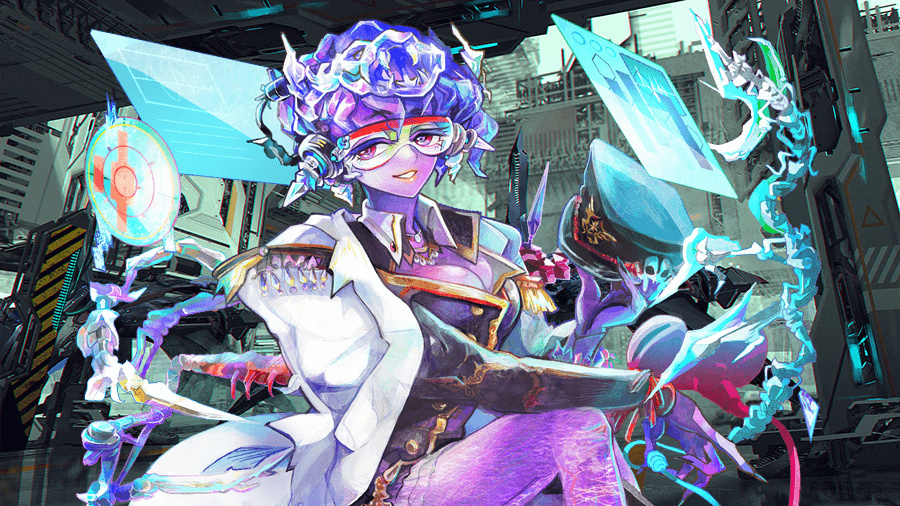

「無事にクリアした後は、今回ハッキングを仕掛けた者が姿を現して来るだろう。『ドクトル・アメジスト』、名を聞いた人もいるかもしれないね」

それじゃあそろそろ時間だ、と。

猟兵たちを件の船へ送り込むために、ハロルドは転送の準備を開始する。

「『鬼』への対処法、『電脳魔術師』の保護。詳細な作戦は君たちそれぞれにお任せするよ」

臨機応変は、数多の世界を渡る猟兵の得意分野の一つだろう。

けれども、どうかひとつだけ。

「――“いのちだいじに”ね」

瀬ノ尾

瀬ノ尾

こんにちは、瀬ノ尾(せのお)と申します。

お目通し有難うございます。

此度はスペースシップワールドにて、『猟書家の侵略』における幹部戦のお話です。

冒険、ボス戦闘のみの全二章構成。

また、各章5~10名様程度の少数採用を予定しております。

●第一章『呪いのオンラインゲームをクリアせよ』

冒険章。

いわゆる「非対称型対戦ゲーム」に近しいシステムです。

猟兵(プレイヤー)は多数陣営にて、『鬼』と称されるNPCから逃げつつゲームクリアを目指します。今回はタイムアップ(夜明け迄の逃げきり)が勝利条件です。

『鬼』

非対称の少数(一人)の方。システムの壁に阻まれた強さを備えています。

通常はこちらもプレイヤーが操作する場合が多いですが、今回はNPCです。

非常に手強く、また頑丈です。通常の攻撃では数秒程度の足止めにしかならず、また『鬼』の攻撃を2度以上食らうとほぼ行動不能なまでのダメージを負ってしまいます。

ユーベルコードの使用で、長期の足止めや防御・ダメージの回復が可能です。

また、一度捕捉したPCを執拗に追い続ける習性があります。

『協力プレイヤー』

電脳魔術師の青年。

極度のビビり。友人の為にと泣く泣く作ったゲーム空間がハッキングされ、類似したデスゲーム空間に入り込んでしまった。泣いた。

本来はユーベルコードの発動が不可能なゲーム世界において、それらを使用可能(回数制限付き)にするチートコードを打ち込むことが出来ます。

彼の安全を確保する、安心させるようフォローするといった行動によりバフ「チートコードの入力速度アップ」が入ります。

一応、何もせずともそこそこの速度で打ち込んでくれます。べそかきながら。

●第二章『ドクトル・アメジスト』

ボス戦。幹部猟書家の一人です。

電脳魔術の改革者と称される、天才電脳魔術士にして博士。

ゲームクリア後、夜明けの刻にて出現。

プレイヤーを逃がさぬように、電脳空間からの脱出ゲート前を陣取る形で現れます。

グループ参加の際は【お相手のID】もしくは【グループ名】をご記入下さいませ。

なお、今回のみVC共闘(同行者)は一組二名様迄でお願い致します。

また、各章のプレイング受付期間はマスターページにて記載致します。

お手数お掛け致しますが、お目通し頂けますと幸いです。

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

第1章 冒険

『呪いのオンラインゲームをクリアせよ』

|

POW : 困難な状況に対して正面から挑戦し、その困難を打ち砕きゲームをクリアに導く

SPD : 裏技や抜け道を駆使する事で、ゲームの最速クリアを目指す

WIZ : 多くのデータを検証して、ゲーム攻略の必勝法を編み出す

👑7

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴

|

種別『冒険』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

ひどく、重苦しい空気が漂っていた。

薄らとした朧月の下、夜の冷気が肺を撫ぜる。ヒュウ、と誰かの喉が僅かに音を立てていた。

無事にゲーム内に侵入した猟兵たちは、此処が例の工場跡地であると気付くだろう。

半ば廃墟と化した工場施設は、瓦礫や木材が乱雑に放置されている。

周囲は森に覆われているようだったが、不可視の壁に阻まれて侵入することは叶わなかった。いわゆるフィールド外、という事だろう。

工場と思わしき建物は三棟ほど。どれも背は高いが、一階のみの吹き抜け構造になっている。中には長机やベルトコンベアーの名残、荷物の放置された棚などが置かれた儘になっていた。錆びかけの不安定な状態ではあるものの、キャットウォークの存在も見てとれる。

その他、建物内には扉のついた部屋も幾つかあるらしい。電脳空間の管理者である『電脳魔術師』もそこに隠れている筈だ、と出立前に情報を受けていた。

工場の内と外。それなりに障害物もあり、身を隠すに適した場所も多々見受けられる。

ただ、工場の中は所々崩れかけており、錆びた廊下はふとした瞬間に軋みを上げるだろう。

一方で、外であれば足音も立てにくい。けれども、こちらはあくまで木材や瓦礫、放置された荷物などの障害物しか見当たらない。一時を凌ぐならともかく、徘徊する『鬼』をやり過ごすには定期的な移動が必要になってくる。

――ふと。

異様な気配を漂わせた“何か”の存在に気付いた者が、其方を見る。

振り返ったあなたは、遠目に『それ』をみるだろう。

七尺はあろうかという大きな影。

質素な服を身に纏い、頭には麻袋のようなものを被っている。

その巨体もさることながら、一際に目を引くのは『それ』が手にしている得物だ。

『それ』の身形に合わせたのであろう、通常よりも大振りなチェーンソーが禍々しく唸りを上げる。ところどころに血が付着しているのは、ただの演出か――すでに、誰かが襲われたあとなのか。

あれが、『鬼』であると。それを目にした誰もが瞬時に理解した。

未だ『鬼』は此方に気付いた様子はなく。ゆっくりと、緩慢に施設内を歩き回っているようだった。

――さて。

あの『鬼』からタイムアップまで逃げ延びるには、果たしてどうするべきか。

攻略の要となる『電脳魔術師』の保護を一としても良い。

ひたすらに隠密に徹し、チートコードの補助を受けてから畳みかけるも良い。

あえて『鬼』の前に姿を晒し、『電脳魔術師』や他のプレイヤーから目を逸らさせるも良いだろう。

ほどなくして。

夜明け迄の鬼遊びが、はじまろうとしていた。

鈴桜・雪風

鈴桜・雪風

●*

電脳空間の冒険は初めてですが

真実が如き存在感で現世を侵すなら

それは現実と呼んで良いでしょうね

「今宵は鬼退治に非ず、挑むは恐怖と謎。よろしいですわ、探偵の戦いというものをお見せしましょう」

件の電脳魔術師の元へ

言葉で励まします

「何の説明もなく降りかかる理不尽な死。恐怖かく在るべしという所ですが、種さえ割れれば恐るるに足らずですわ」

「これは電脳攻撃の一種です。敵の目的はゲームにアクセスした者の殺害。遊戯のルールに沿って夜明けまで持ちこたえ、敵の電脳干渉を退ければ脱出路を拓くのも可能でしょう」

この説明はわたくしのUCの提供する『推理』でもありますの

有効な間、彼から見て鬼の速度は1/5ですわ。うふふ

納・正純

納・正純

面白ェ案件だな、知的好奇心をそそられるぜ

猟兵の仕事で呪いのオンラインゲームの中に入れるなんざ願ったり叶ったりだ、個人的興味と実益の両方を満たせそうじゃねえか

・方針

さて、まずは電脳魔術師殿を探すとしよう

彼の魔法が俺たちの勝機を呼び込む弾になる

MAP内で人一人が隠れられるような『扉の付いた部屋』を集中的に捜索し、電脳魔術師に取引を持ち掛ける

UC発動が解禁され次第【互換病理】を鬼に放ち、敵の視覚を潰してタイムアップ狙いといこう

・台詞

取引しようぜ、電脳魔術師殿

俺に出来ない魔法は任せた。その代わり、アンタにできない魔法は俺に任せな

大丈夫、アンタは死なねえよ

狙いを外さない欲張りが、結果の総取りを狙うからな

シキ・ジルモント

シキ・ジルモント

フィールドを探索しつつ、電脳魔術師を探す

ゲーム内でのダメージで現実の体ごと“ゲームオーバー”になると聞いているからな

発見したら保護してチートコードの要請を…泣いている場合か、落ち着け

電脳魔術師の守りを重視する

鬼に追われている時に遅れるようなら担いで走り、コード入力に専念してもらう

一度までなら鬼の攻撃を受けてでも庇う事も考えておく

ユーベルコードが使用可能になったら鬼へ使用、ありったけの銃弾を叩き込んで足止めを試みる

探索中あらかじめ工場内部の様子を確認

物の配置や状況、特に崩れかけた床は特に覚えておき、鬼に追われたらそこへ誘導

鬼の攻撃をを空振りさせ床に当て破壊し鬼を落下させ、鬼が上ってくる前に逃げる

――“呪いのオンラインゲーム”。

それはここ数ヶ月の間、猟兵たちのコミュニティで度々話題に上っていた単語だった。

この果て無い銀河世界にて、猟書家の侵略が開始されたと同時。かつては電脳魔術の改革者とも称された『ドクトル』によって、各地へ無造作に転送されたハッキングデータ。

それは次々と各宇宙船の電脳空間へと入り込み、通常のソレとは一線を画したとある『オンラインゲーム』をインストールさせるに至った。

アクセスしたが最後、プレイヤーの魂を吸い込み電脳空間へと閉じこめる。ゲームオーバーと同時に本当の『死』を与えるという呪いが込められた、至極厄介な殺戮遊戯。

「まったく、面白ェ案件だな。知的好奇心をそそられるぜ」

この暗く重苦しい空間にはそぐわない、実に軽やかな響きをもった声が落とされる。

どこか愉しげな色さえ滲ませた声音の持ち主は、その双眸に同じ色味を浮かべながら。此度初めて訪れる『ゲーム空間』を物珍しげに眺めていた。

知的好奇心への刺激――すなわち納・正純(Insight・f01867)という人間の行動原理そのものであり。この男は、此度もまた己の心の赴くままに戦場へと降り立っていた。

「話には聞いちゃァいたが、実際に体験出来るなんざ願ったり叶ったりだ。個人的興味と実益の両方を満たせそうじゃねえか」

弧を描いた口元から、鋸のような歯が覗く。これだから猟兵の仕事と言うのは飽きが無くて良い、と言わんばかりに男の顔は喜色を滲ませていた。

……例えそれが、生命としての死を脅かす誘いであろうとも。彼の根幹である“知”への欲求が留まる事はないのだろう。鋭く細められた金の瞳は、今宵も未知を納めるべく収集に勤しんでいる。

ハッキングされたらしいゲーム空間を存分に物色する男の、すぐ側で。

同じく、物珍しげに周囲を見渡していた少女。鈴桜・雪風(回遊幻灯・f25900)が、ほうと小さく息を吐いていた。

「電脳空間の冒険は初めてですが……なるほど、このような」

淡い緑の瞳が、ぱちりと瞬く。初めて触れる異界の文化に、桜の精もまた興味を示しているようだった。

そっ、と白魚の指が壁をなぞる。無機質な灰色は、その質感や冷たさまでもが『本物』と差異ないように思えた。

どこまでも現実染みた実感は、あくまでも脳への干渉による錯覚の筈だけれど。こうして仮初の世界に立ち、その空気に触れた今。ただの『仮想』と割り切るには、あまりに出来過ぎたものだった。

「如何にまやかしの世界と言えど。真実が如き存在感で現世を侵すなら、それは現実と呼んで良いでしょうね」

くるり。差した和傘を手遊びに回しながら、雪風は此度の事件へと思いを馳せる。

幸いにも、と言うべきか。それは未だ埋められたものではなく、完結していない生きた謎だ。其が芽吹くか否かは、探偵の手腕に委ねられている。

「今宵は鬼退治に非ず、挑むは恐怖と謎――」

はらりと、桜の花弁が落ちる。

ホラー、すなわち恐怖。それは未知への危機感が抱かせる感情の一つであり。

そういった『分からない』を紐解くのもまた、探偵であり猟兵でもある彼女の務めであろう。

「よろしいですわ、探偵の戦いというものをお見せしましょう」

そのかんばせに、恐れの色はなく。

春に色付く髪を風に遊ばせながら、雪風はたおやかな笑みを浮かべてみせた。

「……ゲーム内でのダメージで現実の体ごと“ゲームオーバー”になる、か」

ひそりと。風に紛れるかのように、小さく言葉を落としたのはシキ・ジルモント(人狼のガンナー・f09107)だ。

辺り一帯を漂う沈鬱な空気を感じてか、狼の耳がピクリと動く。いつ、どこから来るやも知れぬ『鬼』とやら。其の来訪を見逃さぬようにと気を張り詰めながらも、シキの脳裏にあるのは『電脳魔術師』である青年の安否だった。

管理者として、ある程度の技術を持っているのだとしても。あくまで青年は一般人だ。突然に巻き込まれてしまった彼の心境を思えば、あまり悠長に構えてはいられないだろう。

――兎角、己が為すべきは。

「……まずは、彼を見付けないと」

ぽつりと、独り言のように溢されたシキの言葉。

それに反応したのは、窓枠から建物内を覗き込んでいた正純だった。「ああ、そうだな」同意を示す科白を返しながら、正純は同僚らしき人狼へと振り返る。

青年を心配しているのだろう、仄かに険を浮かべた蒼の双眸へ。男は、ニィと口角を吊り上げて見せた。

「電脳魔術師殿、彼の魔法が俺たちの勝機を呼び込む弾になる。そうだろ?」

「……ああ」

己も魔術師の捜索に取り掛かろうと言外に告げる正純へ、狼は小さく頷きのみを返す。

ス、とそのまま視線を工場へ向けるシキの横で。雪風もまた同様に、寂れた廃工場を静かに見つめていた。

「ええ。聞けば彼はまだ、此方の建物にいらっしゃるとか。――わたくしもご一緒いたしましょう」

◆

――さて。

工場の奥、部屋の一室に隠れているのだという青年。

彼に辿り着くまでのヒントは幾つかあった。

青年が駆け込んだのは『扉の付いた部屋』であり。『鬼』にまだ見つかっていないのならば、おそらくその扉は“閉められたまま”だ。

先程、フィールド内に降り立った際に、彼らは遠目に『鬼』の位置を確認していた。あれはまだ誰ぞを追いかけている様子ではなく、であれば『電脳魔術師』もまた無事であると考えて良いだろう。

乾いた砂を踏む『鬼』の足音が聞こえたという初期位置、徒人であろう青年の全力速度が可能な距離と部屋の位置関係。

これらの情報を整理し、その上で傭兵と探偵、そして知りたがりの嗅覚が加わったならば――。

「ひっ……!!」

「おう、当たりか」

「ふふ、良かったですわ。まだ此方にいらっしゃいましたわね」

「……無事、のようだな」

――ただの青年一人の隠れ場所を炙り出す事など、造作もない。

彼らが扉を開け放つと同時。完全に怯え切った悲鳴を溢した青年を見て、猟兵たちは三者三様の声を上げた。

全員が入室したのを確認して、シキが後ろ手に扉を閉める。……『鬼』の足音は、まだ聞こえない。

「あなたが『電脳魔術師』殿ですね。ご安心くださいませ、わたくし共は味方ですわ」

そ、と青年の元へと近づいた雪風が、彼を落ち着かせるように声を掛ける。

少女の言葉を聞いてか、縮こまっていた青年がピクリと反応した。少なくとも、彼らが『鬼』やそれに類する者ではないと理解はしているのだろう。全力で怯えこそすれ、今すぐに逃げ出してしまいそうな雰囲気は見受けられない。

「あ、え、えと。み、皆さんもプレイヤー、ですか……?」

「まあ、似たようなものかね。俺たちは『猟兵』だよ」

端的に答えた正純の言葉に、思い当たる事柄があったのだろう。

あの解放軍の、と口籠る青年は、それだけでおおよその事態を把握し始めたようだった。

強制的な電脳空間への転送に、此方の操作を阻もうとする不可解なプログラム。加えて猟兵の介入があるとなれば、思い至る節もあるらしい。

サァァ、と。元々青白かった青年の顔から、見る間に血の気が引いていく。おそらく、各船団を襲った“呪いのオンラインゲーム”の噂を聞いてはいたのだろう。彼は自身が巻き込まれた事態の危うさを再認識したようだった。

あからさまに動揺を走らせる青年に、それまで扉の向こうへと注意を払っていたシキが、ちらとそちらへ視線を向ける。

極度の緊張から、ついには涙腺が決壊してしまったのだろう。ぼろぼろと涙を溢し始めた青年の姿を見て、シキは小さく息を吐いた。

「……泣いている場合か、落ち着け」

「うっ、ひっぐ。ず、ずびばぜ……」

「どうぞ、息をお整えなさってください。混乱されるもやむなしではありますが、これは決して対処できない問題ではございません」

凛と。鈴鳴るような声が、夜闇に響く。

この鬱々しく寂れた色に覆われた世界の中で、少女は相も変わらずに。雪風は、ふわりと花咲くような笑みすら浮かべながら告げるだろう。

「あの『鬼』は強力な力を備えていらっしゃるようですが。わたくし共が本領を発揮出来れば、幾らか遣り様もございます」

青年の怯えを、恐怖を紐解くようにして。雪風は穏やかなままに語り掛ける。

此度に事件を解決する力を持つのは探偵でなく。けれども彼女の指先は、その道筋を指し示すことが出来るのだから。

「わたくしは門外漢ではありますが。元々この電脳空間は、あなたの管轄と聞き及んでおります。わたくし共『猟兵』の本来の力と、電脳魔術師様の技術。その二つが合わされば、此度の遊戯を制すことも叶いましょう」

「……あ、そ、そうか。脱出口がロックされていたから諦めていたけど、これがあのゲームに準じているなら……空間全体への介入は時間が掛かるけど、うん。一人分のコードならなんとか……随時変更されたとしても対応は……」

ぶつぶつと、電脳魔術師の青年が何事かを呟き続ける。早口で何を言っているかは聞き取り辛いが、おそらくは青年の中でも何かしらの解決策に思い至ったのだろう。

状況に対する怯えの色が完全に消えたわけではない。が、その瞳には、先ほどまでにはなかった光が宿っている。

「ハ、それらしい顔付きになったじゃねェか」

すっかり職人としての顔を取り戻した青年を見て、正純は満足気に口の端を吊り上げる。

愛用の得物、その一つを手にしたままに。男は青年の前へと座り込むだろう。

緩く弧を描いた双月には、どこか愉しげな色を浮かべたままに。

「――取引しようぜ、電脳魔術師殿」

取引。その言葉を聞き止めて、『電脳魔術師』の青年が顔を上げる。

――ああ、やはり。此の青年は、根からの真面目であるのだろう。少なくとも……与えられた仕事を、決して無碍には出来ぬタイプだ。

「俺に出来ない魔法は任せた。その代わり、アンタにできない魔法は俺に任せな」

くつりと、喉を鳴らして男が笑う。

己の“魔法”を握り締めながら、正純は目を細めて青年を見遣るだろう。

「大丈夫、アンタは死なねえよ」

――狙いを外さない欲張りが、結果の総取りを狙うからな。

◆◇

「――――、来たな」

ぴくりと。扉向こうの音を聞き逃さぬようにと、耳を欹てていたシキが僅かに反応する。常人ならざる彼の耳は、工場に入ってきた『鬼』の足音を捉えたようだった。

瞬時に走る緊張、各々に得物を構える猟兵たち。誰もが扉へと視線を走らせる中、忙しなく作業をしていた電脳魔術師の青年が「あっ」と小さく声を上げた。

「で、出来ました! まだ一回分だけですが、限定解除を……!」

「――では、失礼して」

わたくしから、と。閉じた和傘――実のところ、仕込みの刃を備えた得物ではあるのだが――を手にしたまま。雪風がひとつ、声を上げる。

此のタイミングでの宣言、すなわちユーベルコードの発動に違いないだろう。

雪風の持つそれは、直接的な武力ではなく。けれども、紛れもない“力”を発揮する≪探偵の戦い≫を。

「……何の説明もなく降りかかる理不尽な死。恐怖かく在るべしという所ですが、種さえ割れれば恐るるに足らずですわ」

電脳魔術師と猟兵、此の場にいる全員がその声を聞く。まるで推理小説の終盤、己の推察を披露するかのような探偵の声を。

――同時に。同僚である二人は理解する。雪風が声を発する間、僅かに『鬼』の足音が遅くなったことを彼らの耳は捉えている。

つまり、これは行動速度操作の類。戦場にて敵、もしくは彼女の声に耳を傾けぬものへの制限ペナルティ。雪風の科白が聞こえる間は、彼らは『鬼』へ“速度”のアドバンテージが取れる。

「これは電脳攻撃の一種です。敵の目的はゲームにアクセスした者の殺害。遊戯のルールに沿って夜明けまで持ちこたえ、敵の電脳干渉を退ければ脱出路を拓くのも可能でしょう」

淡々と。それでいて不思議と耳馴染みの良い声が響き渡る。

彼女の言に耳を傾けながら、シキはチラリともう一人の同僚へと視線を移した。

シキと同じように、正純もまた銃を構えながら警戒の姿勢を取っている。扉へと意識を注ぐ男へ向けて、シキは小さく口を開いた。

「……工場内、開けたフロアの方だ」

告げる言葉は、短く。

けれども、せっかくの猶予を与えられた今だからこそ。最低限で、最大限を活かせるように。

「先程、ある程度の配置は見ておいた。足元の緩い場所もある……そこに」

誘導する、と。皆まで言わぬうちに、正純もまた意図を察したようだった。

了承の意を告げるように、男は小さく頷きを返す。おそらくは、それで十分だった。

「……と、これにて一先ずは。探偵の剣、収めさせて頂きましょう」

静聴に感謝を、と雪風が一礼した、その瞬間に。

足音が速まる。否、通常のスピードを取り戻す。一歩、二歩、止まる事なく“一直線に”。

『鬼』が、此方へ向かってくる。

「――い、行けます、二つ目!」

「……上出来だ」

チートコードの入力を告げる声に、シキが短く返答する。

最低限の時間は稼いでもらった。ならば、此処からは傭兵の領分だ。

――ひとつ、狼は息を吐く。

集中。『鬼』の気配、足音と歩幅。もう一歩もあれば扉の前へと辿り着く。

あれに扉を開けさせてはならない。複数プレイヤーが存在する際、あれが何を優先して狙いを定めるかは未だ判然としないのだ。ベストは“『電脳魔術師』を視界に入れさせないこと”。

なら、此の場で己が取る選択肢は一つだけ。

得物を握る。手に馴染んで久しい銀の相棒、数多の死線を共に潜り抜けた片割れ。

狙うは先手必勝のフルバーストショット。

タイミングを合わせろ。扉を“出た”瞬間に、己の、お前の全力を注ぎ込め。

「お前の相手はこちらだ。――全弾、くれてやる」

◆◇◆

――走る。

寂れた灰色の中、白銀が尾を引いて駆けて行く。

時折に後ろを振り返り、手にした得物から銃弾を放ちながら。

一人の猟兵が。シキが、『鬼』から逃げている。

「――っ」

『!!』

ヴン、と。振り被られたチェーンソーが唸りを上げる。殺意に満ちたそれを、シキは身を捩ることで何とか躱した。

さすが、無敵の設定を施されているだけあると言うべきか。速度こそ並の人間より少し速いかと言った見立てだが、疲れ知らずに追ってくるのが厄介だ。

『鬼』と距離を保つよう努めながら、シキは周囲に視線を走らせる。

見覚えのある景色、先に青年を捜索する際に通った場所だ。予めに物の配置を頭に叩き込んでいたお陰で、逃走経路は何とか確保出来ている状態だ。定めていた『目的地』も、見失ってはいない。

逃げて、逃げて。駆け続けるシキの足先は、やがてキャットウォークへと向けられるだろう。ガンガンと音の鳴る階段を駆け上がり、網目の大きな足場を進む。ちらりと後ろの様子を見れば、『鬼』もまたシキを追いかけて階段を昇ってくるようだった。

不安定な足場を駆ける。彼らの動きに合わせて揺れる視界、寂れた支えが悲鳴のような軋みを上げて――ぐらり、と。前を行くシキの身体が、突然に傾く。揺れる足場で、“バランスを取り損ねたように”して。

ああ、ならば。

殺意のみを植え付けられたNPCは、その好機を『絶対に見逃さない』。

機械の鋸が唸りを上げる。振り被る凶器、血吸いの刃。回転する刃先は、今にも獲物の背を捉えんとして――その、瞬間に。

「……良い的だな、デカブツ」

――タァン、と。

火薬の弾ける音、発砲音。

それは白銀の銃身ではなく、階下より放たれた。

『鬼』を撃った弾道の先。そこには、得物から煙を燻らせた一人の男が居るだろう。

彼が手にしている銃の形は、通常のそれではなく。銃弾の代わりに『注射器』を打ち込む、スティムピストルと呼ばれるものだった。

特別な薬液が込められた『注射器』は、やがて対象の五感を狂わす事になるだろう。

≪互換病理≫。まずは一つ、此度は視覚を奪い取り。やがては連鎖する麻痺によって、幕を降ろさせるジャクソン・マーチ。

『鬼』とやらが如何に頑丈なものかは知らないが、データだろうと存在する以上は“引ける”が道理だ。視覚を撃ち殺されて尚、果たしてあれがどれほどに機能するものか。

――そうして。

打ち込まれた薬液により、『鬼』の動きが一瞬に鈍る。

見る間に視覚を奪われながら、けれども攻め手が留まることは無く。見えずとも関係ないと言わんばかりに、チェーンソーはそのまま振り下ろされ――嗚呼、だが。

・・ ・・・・・・・・・

既に、その場に獲物はなく。

空振った凶器は、その勢いのままに『足場』へと叩きつけられる。

唸る刃先、飛び散る火花。悲鳴のような高音が響き渡った、次の間に――。

落ちる。立っていた網目の足場ごと、『鬼』の身体が落ちていく。

あまりにも当然の帰結であった。元々に不安定であったキャットウォーク、その中でも一際に“脆い”場所。そこに、尋常ならざる『鬼』の一撃が与えられたならば。どうなるかなどと、子供でも予想が付くに違いない。

それこそが、シキの狙いでもあった。ギリギリまで攻撃を引き付けてから自滅を誘う……途中に味方の助けも加わったのは、嬉しい誤算であったが。

――ドォンと。

建物全体を震わすような、地鳴りの音を背に聞きながら。

一度目の“鬼ごっこ”を終えた猟兵たちは、ひとまず場を後にするのだった。

◆◇◆◇

「――あら、おかえりなさいませ」

ご無事で何より、と。『電脳魔術師』の護衛、もとい励まし役を担っていた雪風が、帰還した二人の姿を認めて声を掛ける。

「すごい音がされておりましたね。トドメを?」

「……いや、まだ動きはするだろう」

「だな。ひとまず視覚は奪ったが、回復するかどうかは不明だ。ま、当分の足止めにはなるだろうさ」

「え、えぇ……ほ、本当にアレに攻撃が通じちゃうんですね……」

さしたる怪我も無く、五体満足で帰ってきた二人に青年は驚嘆混じりの声を溢す。

とは言え、安心した気持ちもあるのだろう。見るからに体を脱力させた青年の頭を、正純はトンッと軽く小突いた。

「まだ終わっちゃいねェよ。どうにか凌いだとは言え、あの膂力は間違いなく脅威だ。いつ動き回るも分からねェ以上、一旦場所を変えた方が良いと思うぜ」

「そうですわね、犯人は現場に戻ってくる、と言うのが定石でもありますし」

移動を促す正純の言葉に賛同しながら、雪風も徐ろに立ち上がる。

さて、次の隠れ場所をどこにしようか……と思考しかけたところで。一向に動く気配のない青年の姿を見とめて、少女はこてりと小首を傾げた。

「あら。どうかされました?」

「あ、あれ。すみませ……あれ?」

「……まあ。すっかり腰が抜けておられますわね」

ぱちくり。丸くなった淡い緑に見つめられ、青年が居た堪れなさげに視線を逸らす。

子鹿も斯くや、と言わぬばかりに震える青年の姿は、妙な憐れさを誘うものであった。

ハァ、と。一つ嘆息を溢して、シキは青年へと歩み寄る。

ぷるぷる震える彼の首根っこを引っ掴んで――グイ、と。シキは、いとも容易く青年を持ち上げて見せた。

「ぇ、うわぁっ」

「一旦離れよう。なるべく口は閉じていろ」

青年を俵のように担ぎながら、シキは部屋の外へと向かう。

雪風と正純の二人も、ひとまずはそれに倣うように後をついていった。

「ご安心なさいませ。あなたが『生存者』となれますよう、夜明けまでサポートいたしますわ」

「ああ。……せっかくだ。今のうちに引き続き、コードの解析と入力も頼む」

「おう、そりゃァ良い。頼りにしてるぜ、魔術師殿」

「は、はぁい……がんばります……」

成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴

ヴィクティム・ウィンターミュート

ヴィクティム・ウィンターミュート

オーケーオーケー

鉄火場から逃げるのは昔からよくやってたことさ

反撃できねぇのは面倒だが、上手くやるよ

さて、まずはキーパーソンを探さないといけねぇ

【追跡】で逃走の痕跡を探しながら、【忍び足】で進む

どこかに隠れてるんなら、緊張状態だ微かに荒くなってるはず

【聞き耳】で捉えよう

見つけられたらチートコードを打ってもらうが……そうだな、装備を貸してやる

こちとらそれなりのハッカーだ

使いではあるはずだぜ

人生で一番急いで仕事しろよ?

有能さ、見せてみな

俺は囮になって時間を稼ぐ

コードが打てたらトリックの時間だ

視線を一時切ったところで分身を出す

本体はじっと隠れ、偽物はこれ見よがしに逃げる

あとは時間が来るまで待とうか

――息を潜める。

音を消す、気配を殺す。

雪降りにも似た静寂の中で。冷え冷えとした青が、此度の『目標』、その痕跡を探し出す。

徒人ならぬ所作は、けれども彼にとって気吹を巡らすに等しい行為でもあった。

異国の怪盗と同じ銘を冠した者。ヴィクティム・ウィンターミュート(Winter is Reborn・f01172)は、慣れた動きで電脳空間内を捜索する。

此度のキーパーソンは、此処の管理者である『電脳魔術師』の青年だ。まずは彼の潜む場所を炙り出すのが先決だとして、ヴィクティムは行動を開始していた。

初期に出現した位置、そこから一番近い位置にあった棟に忍び込む。

開けた作業場らしき場所は荒れており、立ち込める粉塵の名残を見れば“そう遠くない時間に戦闘があった”事が見て取れた。

……十中八九、猟兵の介入によるものだと見て良いだろう。例の『電脳魔術師』に戦闘技能はなく、またその意気も持ち得ない性格だと伺っている。

「……姿はねぇな。もう移動したか」

『鬼』、猟兵、そして『電脳魔術師』の行方。いっそあからさまに残された戦闘の痕跡は、逃走の結果というよりも「囮」もしくは「足止め」を目的としたものに見受けられた。

仮にここでの戦闘が「足止め」だったとした場合、考え得るパターンは幾つかある。

その中でも、最も確率が高いのは――。

「…………」

――ビンゴ。

戦闘のあったフロアを通り抜け、建物の奥へと少し進んだ先。

くらやみでも常と違わぬ性能を発揮する瞳は、程なくして開閉の痕跡がある扉を発見した。そっと中を窺ってみれば、大小複数の真新しい足跡が室内に散らばっている。

既にもぬけの殻ではあったものの、これは彼にとって収穫であった。

“此処から移動を始めた”という事さえ分かったならば、追跡を行う取っ掛かりとしては充分だ。

「――――、あぁ。誰か始めやがったな」

ふと。遠くで響いた「音」を拾って、ヴィクティムは意識をそちらに向ける。

彼が今いる場所からは少し離れた場所――方角と響きからして、隣の棟内だろうか。

強化された聴覚に意識を集中させる。足音は二種、軽やかなものと重々しいもの。派手な戦闘音こそないものの、二種のそれは適度に距離を保ったままでいる。

“軽い方”は逃げに徹してはいる。が、おそらくこれは“完全に隠れる気はない立ち回り”――すなわち「囮」。

……ならば。

聴覚への集中を解く。室内の足跡を判別し、視線をそれらが向かう先へと滑らせる。

足跡の行き先と、あの「音」の先は被っていない。距離を鑑みても、ある程度は探索の余裕もあるだろう。

この張り詰めた状況下。聞いていた性格から考えても、青年は極度の緊張状態にあると思われる。足跡の先、別棟内の何処ぞに隠れていたとして、おそらくそういった技術に関しては素人だろう。どれだけ潜めようとしても“息は荒くなる”はずだ。

「良いぜ、すぐに見付け出してやるよ」

人一倍に貪欲な己の嗅覚が、「勝機」を逃す筈がないのだから。

◆

――斯くして。

「ひぃっ!!」

「なんだ、思ったより余裕そうだな」

痕跡を辿って訪れた別棟の一画。

廃棄されたコンベアーと棚の間に縮こまるようにして、その青年は座り込んでいた。

ここまでの足跡は複数だったが、今この場にいるのは青年一人らしい。途中で別れたか、送り届けた後に『鬼』の気を引きに行ったのか。

何にせよ、こうして「勝機」の無事を確認できたのは幸いだ。見るからに怯えてはいるものの、恐怖でパニックになるほどではなかったらしい。「使える」ならば安心だ。……明らかに滂沱と涙を流した跡が見受けられるが、それはそれとして。

「他のプレイヤーにも遭ったみたいだな。もうゲームについては把握してるか?」

「えっ。あっ、はい! その、ちょうどまたコードの入力に取り組んでいたところで……」

「オーケー、十分だ。調子は?」

「うっ、それが……何とかやってはいるんですけど、あっちもどんどん対応が速くなって来てるんです。穴を見付けては隠されて、の繰り返しで」

グ、と眉を顰めながら青年が告げる。

今この場で泣き出さないのは、仕事を任されたと云う精一杯の矜持と、己の管轄である筈の電脳空間をこうも好き勝手にされている悔しさがあるからだろう。

如何に難航しているとは言え。心意気が死んでいないのなら、遣り様はある筈だ。

「そうだな……試しにこれを使ってくれ。少しだけだが貸してやる」

「へっ……?」

「俺の愛用品だ。こちとらそれなりのハッカーでな、使いではあるはずだぜ」

己の装備、そのうち“ハッキング”に適した幾つかの使用権原を譲渡する。

勿論、限定的なものではあるが。先程に覗き見た青年の手腕であれば、ある程度は使いこなせるだろう。

「ドローンも置いていく。コードを入力したらコイツに合図して知らせてくれ」

「は、はいっ。……って、え?」

要点を絞って伝え終わったのち。不意に踵を返したヴィクティムに、青年は間の抜けた声を上げる。一体どうしたのだろうか……と、声を掛けようとした、ところで。

「――――ひ、!」

気付く。ざり、ざり、と土を踏む足の音。棟の入り口付近から漂うプレッシャー。

獲物を求めた『鬼』の気配が。今にも、こちらに迫ってこようとしている。

「オーケーオーケー。チェイスは任せてくれ、鉄火場から逃げるのは昔からよくやってたことさ」

一方で。

瞬く間に青褪めていく青年を尻目に、ヴィクティムは足先を音へ、入口の方へと向けていた。

その歩みに躊躇いはない。相手は『鬼』、圧倒的な性能をもってゲームを蹂躙する者。ロクな反撃すら封じられた現状では、間違いなく格上の相手だ――だからこそ。

「面倒だが……上手くやるよ」

此度まで生き抜いた技巧をもって。

己の独擅場に仕立て上げてみせる。

「行ってくる。人生で一番急いで仕事しろよ?」

――アンタの有能さ、見せてみな。

◆◇

――跳ぶ。

地を踏みしめた跳躍で、作業場の瓦礫を乗り越える。棚で作られた路地を駆け、廃棄されたコンベアーを飛び越えて。数多の障害物を利用しながら、彼は縦横無尽に駆けて行く。

あの青年のいる付近に行かぬよう、『鬼』の視界に入れぬようにと気を割きながら。

逃げる。捉えられてなるものかと、奪われてなるものかと。

今に追い付かれるやもというおそれを振り切って、間に合わぬのではないかという疑念の種を払い落として。

『鬼』は一人。逃げ役も一人。

追う側が無尽蔵の体力を持つ以上、いつかは捕まってしまうだろう。唸る凶器の音は、目前を走る獲物を切り裂かんとして悦びの声を上げている。

ただしその逃げ役が――本当に、一人きりであったなら。

――あぁ? 一人で上手くいくのかよって?

無理だろうな。格上相手にたった一人、策も無しに挑むなんて無謀なだけだ。

端役一人きりでの限界なんて、当に知っている――だから。

「だから、増やす。簡単な話だろ?」

“合図”。視覚を共有したドローンが、コードの入力を把握する。

ここからだ。トリック・スターの独擅場を作り出せ。

バッと。それまで似通ったルートを通っていたヴィクティムが、急に“これまでにない動き”をする。ぐるぐると工場内を巡るばかりであった獲物は、けれどここに来て逃走経路を変更した。

彼が目指すは棟の出入り口。最初に『鬼』がやってきた方角へ、ヴィクティムは真っ直ぐ駆けて行く。

グン、と足に力を入れる。瞬間的な加速。己の後ろを追従する『鬼』から、僅かな間だけ距離を稼ぐ。

駆けて、駆けて――開け放たれた扉の入り口を潜った、その瞬間に。

「――――、Copy Program」

“別たれる”。二人、否、三人に。

同じ色、同じ形を持った者。ヴィクティム・ウィンターミュートと観測できる存在が、瞬きの内に“増える”。

うちの一つは別棟がある右側へ抜け、もう一つは出口から正面に見える森の方角へ。そして最初に別たれた“本来”の一つは、出口のすぐ側にあった廃材の影へと転がり込む。

……程なくして。獲物を追って工場出入り口をくぐって外へ出た『鬼』は、正面方向へと駆ける「ヴィクティム」の方へ追従していった。

「…………」

息を、吐く。

発動させた≪Team UP≫は、己と同じ性能を持った“己自身”を三人に増やすプログラムだ。ヴィクティム自身である以上、いつかは限界が来るやもしれないが。時間稼ぎとしては十分な効果が期待出来るだろう。

「――せいぜい“俺”を追いかけてろよ」

自らの分身とチェイスを繰り広げる『鬼』の様子を、遠目に確認しながら。

すっかりと元のしじまを取り戻した彼は、皮肉げに片目を眇めてみせたのだった。

大成功

🔵🔵🔵

境・花世

境・花世

朝霏(f19712)と

ホラーゲームは初めてだけど、

犠牲者ならきっとこんな風?

手をつないで、工場の中を歩こう

か弱い生贄のふりをした羊は、

だけど残念ながら

掌が震えてすらいない

化け物のわたしも、普通の女の子のきみも

――ほら、もっと怖がってみせなくちゃ

鬼の気配へわざと悲鳴を上げて、

逃げ足を駆使してあちらこちらへ

闇に紛れ足音潜めて鬼を誘おうか

いざとなれば限界を越えた力で

朝霏を抱き上げてでも逃げる、逃げる

空っぽの心臓が脈打つほど駆けるのは

生きたいから、ではなくて

哀れな犠牲者役は、やっぱりきみには似合わないから

腕の中の「何か」に悪戯っぽく囁いてみせる

可憐に微笑むばかりの朝霏へ

ねえ、次はわたしたちが鬼の番だよ

辻森・朝霏

辻森・朝霏

花世さん(f11024)と

ホラーゲームはお好き?

私は友達や、一人でもたまに

でも、これは命懸け

頑張らなくちゃ

普段は追う側なんて、誰にも内緒

常とは違うスリルを味わうのもいいかしら

と思った事ももちろん内緒

ただ、ほんのちょっと

少女らしい好奇で惹かれただけ

そんな顔をして

あかの似合うあなたとふたり

闇夜に紛れ、逃げましょう

哀れな羊のふりをして

悲鳴を上げて、駆けてから

ひそりと息を潜めては

息遣いを感じ取る

近くを通る鬼のもの

傍の花咲く女のもの

いきるいのちのおと

箱庭での逃避行は

いつもより生が鮮やかだ

はぐれぬようにと指先繋いで

果実の様なあかを追う

抱き上げられればもっと近くで

視線が合えば微笑んで

ふふ、

花世さん、楽しそう

「ホラーゲームはお好き?」

声が尋ねる、かろやかに。

柔らかな金糸を揺らして、辻森・朝霏(あさやけ・f19712)は問いの言の葉を口にする。

形良い唇から溢れる声は、ひどく穏やかないろをして。

たおやかな笑みを浮かべるその姿は、昼下がりの談笑を楽しむ少女そのものだ。

この、どこか人形めいた少女に問いを掛けられて。

隣立つ女人――堺・花世(はなひとや・f11024)は、ううん、と口元に手を添える。

はらり。歩みと共に散る花弁を、けれど誰も気に留めない。

「どうかな。実はね、こうして遊ぶのは初めてなんだ」

「――まあ」

また初めてをいただいてしまったのね、と。

綻ぶように笑う朝霏に、花世も柔らかく瞳を細めてみせた。

まるで、気の置けない友人とウインドウショッピングでもしてるみたいに。

隣に並ぶ彼女達は、ゆたりとしたままに歩いていく。

「そういう朝霏は良くするの? ホラーゲーム」

「ふふ、そうですね。私は友達や、一人でもたまに」

くすりと笑みを溢しながら返す朝霏に、花世はなるほどなあと云った風に頷いた。

この、どこか浮世離れした美しさを備えた少女は、けれどもどこか親しみやすく。

“不思議と”人の輪の中に溶け込むような、そんな印象を抱いていたから。

友人とホラーゲームを嗜むだという朝霏の姿を、花世はぼんやりと想像しながら。

今回の案件――猟書家の侵略における対策を、頭の片隅でおさらいしていた。

ホラーゲーム。

人が抱く恐怖に訴えかけ、その過程で生まれるスリルを楽しむ遊戯。

それが、この果てのない銀河を旅する船に対して、猟書家の一人が仕掛けた攻撃。此度の“呪いのオンラインゲーム”におけるジャンルだった。

一人の強い『鬼』と、それ以外の弱い『逃げ役』たちの駒を使ってプレイするゲーム。非対称型対戦と銘打たれたそれが、今回の“呪いのオンラインゲーム”のモチーフらしい。

「すごいよね、こっちの技術。電脳空間なんて、まるで本当に別世界に入り込んでしまったみたいだ」

「ええ、不思議。こうして、まるで本物のように体感できる、なんて。……あちらではまだ、これほどの没入感は得られないでしょうから」

だから、少し。ほんのちょっとだけ、惹かれたのだと。

少女らしい好奇心で、ほんのり頬を染めながら朝霏は笑う。

からころ、鈴が転がるように。何気なく友人と語らうばかりの少女みたいに、――けれど。

「――でも、これは命懸け」

頑張らなくちゃ、と。そう続ける彼女の瞳は伏せられて。

その瞳に滲む色は、誰に知られることもなく沈んでいく。

……本当は。

普段は追う側にいるだなんて、誰にも内緒。

いつもとは違うスリルを味わうのもいいかしら、なんて。

それは、彼女だけの内緒のはなし。

秘された胸の裡は、未だ開かれることはなく。少女の顔は、きっと見るものに“そっくりそのまま”の印象を与えるのだろう。

そうして可憐に微笑むばかりの少女の、その隣を歩きながら。

花咲く女もまた、ふっと口元を綻ばせてみせるだろう。

「そうだね。今のわたしたちは……さしずめ、か弱い羊かな」

メエ。メエ。見目にも可憐な二つの影は、確かに“捕食される側”の姿そのものだった。

血を求むる『鬼』にとっては、おそらく絶好の獲物のはず。

生け贄としての在り方が、今日の彼女達に求められた役割だった。

――ゲームの『犠牲者』なら、きっとこんな風だろうか?

ぼんやりとしたイメージのままに、花世は朝霏へと手を差し出す。

手を伸ばされた朝霏は、きょとん、とふたつだけ瞬いて。

けれども、すぐに意を捉えたのだろう。差し出された花世の掌へ、そ、と白魚の指が添う。

二つの影が手を繋ぐ。はぐれぬようにと、繋いだ指先を絡め合う。

ひとりでは生きられぬのだと、おそろしくて進めぬのだとでも言うように。

仲良く手を取る姿はひとのもの。狩られる弱きものの姿そのものだ

――ああ、でも。

合わさったその掌は、震えてすらいない、なんて。

滑らかに歩を進める脚も、何でもないように前を見据えるかんばせも。

花咲く化け物のあかにも、人形染みた少女の蒼にも。滲むいろなんて、びっくりするほど何もない。

「――ほら、朝霏。もっと怖がってみせなくちゃ」

「……ふふ、そうですね」

からり、ころりと鈴が鳴る。

重く昏い世界の中で、明けの遠い宵の最中で。

あかの似合うあなたと、蒼のうつくしいきみと、ふたりきり。

闇夜に紛れて、逃げましょう。

◆

「きゃあ」と。

可憐な声を上げたのはどちらだっただろうか。

獣に見つかった哀れな羊の鳴き声が、箱庭の中に響き渡った。

荒い足音が闊歩する。血を求める鎖刃が、低い唸り声を上げている。

「きゃあ」と。

もう一度。絹を裂くような――というよりは、絹鳴りとでも言うような。ひどく繊細で、可愛らし声が響く。

追い立てられた獲物が悲鳴をあげる。死を招く足音に捕まらぬようにと、ぴょこりぴょこり跳ねていく。

――哀れな羊のふりをして。憐れな生贄のふりをして。

駆けて、潜んで、繰り返し。

闇夜に紛れた鬼ごっこ。鬼さんこちら、誘う悲鳴は甘やかで。

ぱたりと声も足も止めれば、獲物を見失った『鬼』がうろうろと。

甘美な血を求めてあちらこちら。ゆたりと歩む姿は、まるで迷いびとのそれのよう。

「……行ってしまわれた?」

「……うん、行ってしまった。もう少し経ってから、また顔を見せに行こうか」

ひそり。こそり。

影に隠れて交わす言葉は、まるで顔馴染みの店に出向く相談でもしているかのようで。

これじゃあまるで悪戯っ子だ、と見るものが見れば思っただろう。

だってほら。二人とも、ずっとずっと咲ってる。

それでも。きゃあきゃあとはしゃぐように声を上げて、あちらこちらへと逃げ回ったものだから。

潜伏がてら、少し息を整えようかと。彼女達は、物陰でそっと腰を落ち着ける。

一つ、息を吐いてから。

そっと息を潜めた朝霏は、やがて音を聞くだろう。

感じ取る息遣いは、傍の花咲く女のもの。いきるいのちのおとを、きく。

ふ、と。何となしにそちらを見れば、じっと少女を見つめる花と目があった。

くらがりの中。果実の様なあかは、少女の瞳に焼きつくかのようで。

「かよ、さ」

「――――、あ」

何か、口を開きかけて。

けれども、それは叶わぬまま。「あ」と花世が声を上げたと同時、朝霏は彼女に腕を引かれるまま立ち上がる。

ぐい、と力強く引っ張られて――そのまま、ひょい、と。

実に軽やかな動作で、花世は朝霏を抱き上げた。

目を白黒、なんてはしなかったけれど。

薄氷の瞳をまあるくさせて、朝霏は花世の顔を見る。

「花世さん?」

「あは、ごめん。見つかっちゃった」

からりと笑いながら答える花世は、けれど焦りの一つも浮かべずに。

朝霏を腕に抱いたまま、タッと軽やかに駆けて行く。

すぐ後ろには、こわいこわい『鬼』の息遣い。

追いつかれてなるものかと、花は疾くに駆けるだろう。

とくりとくり、空っぽの心臓が脈を打つ。腕に抱くあたたかさを、巡る血潮と錯覚する。

生を、命を主張するかのような音は、けれど。きっと、そうではなくて。

「――うん、やっぱり。哀れな犠牲者役は、きみには似合わないから」

そう、花咲く女は嘯いて。己の腕に抱いた「何か」へと、悪戯っぽく微笑むだろう。

「……、ふふ」

くすり、くすり。駆け行く女の腕の中で、少女が微笑う。

箱庭での逃避行は、いつもより生が鮮やかで。

「ふふ。花世さん、楽しそう」

「朝霏こそ」

可憐に微笑むばかりの少女へ。

駆け行く脚を止めぬまま、花世はにっと口の端を吊り上げた。

「ねえ、朝霏。この鬼ごっこが終わったら」

次は――わたしたちが、『鬼』の番だよ。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

都槻・綾

都槻・綾

青年の保護最優先

第六感を研ぎ澄まし

鬼の気配へ常に注意

突然話し掛けたのでは怯えさせてしまうでしょうか

鳥型の符を彼の足元へ、ふわり

花の馨も、ふわり

あなたを助けに来た私達もまた

「ちーと」な存在なのかしら

一礼と名乗り

悪戯な眼差しで笑むも囁く声は穏やか

青年の名前も伺いたい

一緒に夜明けを目指しましょうねぇ

コードを打ち込む彼の傍らで

電脳世界の勉強にと帳面へ覚書き

前衛的過ぎる画力を見て

噴き出してくれたなら本望

元気付けたいな

そう

遊戯は楽しまなくてはね

万一

鬼が踏み入ったなら

纏わりつく鳥符の式神で足止めしている隙に

擦り抜けて逃亡

コード早期入力後は

冥鴉にて闇夜の鴉を召喚

上空から鬼の動向を監視

移動の機や逃げる好機を把握

ジャック・スペード

ジャック・スペード

●*

先ずは青年を安心させたい

怖がらなくても大丈夫だ

此処に鬼は近寄らせない

アンタの才能を信じて居る

俺は囮と成ろう

鋼鐵の躰は持久戦に向いて居る

少しでも長く「鬼」を惹き付けてみせよう

鬼の姿を視認次第

敢えて其の前に身を曝す

鬼ごっこをしているんだろう

俺とも少し遊んでくれ

此方に意識が向いたら

一定の距離を保ちつつ駆ける

仲間や青年に意識が向きそうな時は

発砲して此方に注意を引きたい

肉薄されたら手套からシールドを展開

一撃位は凌げたら良いが

疵を負ったら激痛耐性で堪えつつ逃げ

コード解放されたら銃弾を放ち足止め

動きが鈍った数秒の隙に鋼鐵の蹄で急所を蹴り抜こう

俺は負けず嫌いだ

こういうゲームは特に、勝つまで止められないな

――ふわり、と。

昏く無機質な色のみが落とされた、此の空間に。ひどく柔らかな馨が満ちる。

」あたたかな春をおもわせる、花の馨が。

「――良かった。彼の方はご無事のようですね」

馨と共に、異界の電子世界へと降り立った宵のひと。都槻・綾(糸遊・f01786)は、遠目に映る『青年』の影を見とめて、ふっと柔らかに笑んでみせた。

青磁の見つめる先、工場の一角にて。予知に聞いていた『電脳魔術師』と思しき青年は、工場入り口からは死角になるであろう物陰にて、ひそりと息を潜めているようだった。

最初に聞いていた『室内』から移動している辺り、既に猟兵の手助けを受けているのやもしれない。

最も。彼の現在の隠れ場所は、奇しくも“工場内”へと出現した自分達からは良く見える位置になってしまっていたが。幸か不幸か、と綾は緩やかに眉を下げる。

彼の青年の保護を一に、と考えていた己にとって、早くに彼を発見できたことは好都合だけれども。此の空間を闊歩する『鬼』の存在を考えれば、努々油断ならぬと気の引き締まる思いであった。

「……周囲に、敵性存在はいないようだな」

スポーンと同時に、手前のセンサーで走査していたジャック・スペード(J♠️・f16475)が、警戒を解かぬままに短く告げる。

一先ずの脅威が近くにないと見て、彼もまた機械仕掛けの胸を撫で下ろす。青年の安否に心を砕いていたのは、此の黒鋼の英雄にとっても同じ事だった。

『電脳魔術師』が此度の攻略の要である、と言うのも勿論だが。それ以上に、かの青年はジャックにとって“護るべきヒト”であったから。

さて。

すぐには『鬼』の脅威が訪れそうにない、と判明したところで。まずはあの青年とコンタクトを取るべきだろう。

とは言え、青年は極端なビビり――もとい、臆病な性格だと聞いている。

既に猟兵の介入を受けている可能性が高いとは言え、どのように声を掛けようか、と。ジャックがしばし逡巡した時だった。

――ふわり。

暗やみを切り裂くかのような、真白の鳥が。

清良な風に揺られて、ふわり、ひらりと。ジャックの視界を横切って、真っ直ぐに『青年』のもとへと飛んでいく。

それは、鳥――否、鳥を模した薄紗の符であった。

何事か、注視を向けかけたジャックは、しかしそれが纏う馨に気付いて走査を止める。

その馨は、柔らかな春の花――隣に立つ御仁より香るものと、同じであったから。

チラ、と己に向けられた金眼に、青磁はにこりと笑んでみせるだろう。

その穏やかな眼差しを見れば、あの鳥は此の御仁が青年を案じて向けたものか、とジャックにも容易に察しがついた。

――そうして。

ひらり、ふわりと漂ってきた鳥の符に、程なくして青年も気付くだろう。

「わっ」と、最初こそ小さく声を上げたものの。その姿を見れば、如何にも無害といったフォルムに毒気を抜かれて。足元を舞うそれを、しげしげと物珍しげに見つめ始める。

「えっと、鳥……じゃ、ない? あ、すごい良い匂いする……」

すんすん、と犬のように鼻を鳴らす青年の姿が、ほんのちょっぴりおかしくて。彼の様子を穏やかに見守っていた青磁は、笑み混じりの息をふふりと零す。

そうすれば。笑声に気付いた青年は、パッと此方を振り返るだろう。まん丸に開かれた青年の瞳が、青磁と黒鋼の影を映し出す。

「あ、えと。この鳥、あなた方の……?」

「ええ。お近づきの印に、と。ずいぶん、気を張り詰めていらっしゃるようでしたから」

悪戯な眼差しで笑む青磁は、けれども嘯く声こそ穏やかで。

ゆたりと一礼をしながら、綾は丁寧に名乗りを上げる。

「都槻 綾、と申します。あなたのお名前、お伺いしてもよろしいかしら」

「あ、えっと。僕はクリス、です……こんなですけど、一応、ここの空間管理者で」

クリス、と。そう名乗った青年は、しどろもどろになりながらも会釈を返していた。

名乗り合う彼らに倣うようにして、ジャックも帽子を取りながら声を掛ける。

「ジャック、ジャック・スペードだ。もう聞き及んでいるかもしれないが。俺達は『猟兵』――アンタを、助けに来た者だ」

猟兵、との言葉を聞いて。クリスはハッとしたように反応する。

驚きながらも別段逃げようとはしない様子を見れば、やはり既に介入があったのだと見て取れた。

ならば一先ずは安心か、と。安堵の息を溢しながら、ジャックは言葉を続けていく。

「夜明けまではまだ時がある。が、怖がらなくても大丈夫だ。此処に鬼は近寄らせない」

「ええ。クリスさん、一緒に夜明けを目指しましょうねぇ」

硬く、頼もしい声と。緩く、穏やかな声。

二者それぞれの声音は、けれども。どちらとも、青年を想う気持ちが込められていたから。

「は、はい! あ、えっと、僕もいろいろ頑張ってみます、ので……!」

「嗚呼。長らく管理者を務めるほどの腕前だと、聞いているからな。――クリス。アンタの才能を、信じて居る」

「……! はいっ!」

こくこくと首を縦に振るクリスの姿に、ジャックはそっと口の端を釣り上げる。

その表情の変化は、マスクに覆われて見ることこそ叶わなかったが。彼の醸し出す柔らかな雰囲気は、クリスにもきちんと伝わっているようだった。

――信じている、との言葉に奮起したのだろう。

早速と言わんばかりに、クリスはモニターを操作して作業に取り掛かる。何事かを弄り始めたクリスの手元は、ちょろちょろ動いて忙しない。

ひょいと。その様子を覗き見るようにして、綾が背後から顔を出した。

「さすがですねぇ、随分と手慣れているご様子」

「あ、は、はい。もうずっと、こういう作業ばかりしてきたものですから」

「経験を詰んでいらっしゃるのですね。私はどうも、こういった分野には疎く。――少しばかり、お手元を拝見しても?」

「あ、どうぞ。見てて楽しいか、分かりませんが……」

了承の意を示す青年に、にこりと笑みを返しながら。

綾は、その青磁をクリスの手元へと向けるだろう。電脳世界でのお勉強、せっかくだからと、彼は懐から出した帳面へさらさらと筆を走らせる。

さて。何事を描き連ねているのだろうか――と。疑問に思ったのは、二人のやり取りを静かに眺めていたジャックだった。

外への警戒は常時向けつつ。今ばかりは手持ち無沙汰となった彼もまた、軽い気持ちで綾の手元を覗き込む。クリスの手元を覗く綾の手元を覗くジャック、さながら逆親子亀といった風景であった。

――などと、ぼんやり客観的に考えていたのも束の間。

「――――それ、は」

思わず。思わずと言った風に言い淀む。彼が視界に捉えたのは、何てことは無い青磁の覚書き――の、筈だったのだが。

どうしたことが、あまりに、こう……“前衛的過ぎる”画力によって、彼の思考回路はちょっとしたショートを起こし掛けていた。

まさか此の御仁、いわゆる画伯と呼ばれるあれなのだろうか……? ジャックの頭を、二重の意味で止まらぬ疑問符が駆け巡る。

――と。ジャックの呟きに気付いたのであろう綾が視線を上げる。己の手元を見詰める金眼と視線が合えば、青磁はふふりと悪戯げに笑って見せた。

まるで、笑って頂けたなら本望、とでも言うように。

「……その帳面は、後でクリスにも見せることをお勧めする」

「そうですねぇ。せっかくですから、お見せしてみましょうか」

此の昏く恐ろしい世界に巻き込まれて、憔悴してしまった青年に。

ちょっとした些細なことであれ。くすりと笑って、元気になって貰えたならば幸いだ。

「そう。――遊戯は、楽しまなくてはね」

◆

――斯くして。

そう時の経たぬうちに、猟兵二人のやり取りに気付いたクリスが「あ、あれ。何か分からないことでもありました……?」と興味深そうに帳面を覗き込み。

果たして、青磁の目論見通りに、場が一頻り“和んだ”後。

引き続きコード作成に取り組むクリスは、すっかり緊張も解れた様子だった。

具体的には、手を止めないながらも随所で会話を挟めるくらいには。

「ううん……この手はさっき使ったから、こっちを組み替えて……いやでも……」

「随分と、難航している様だな」

「はい……とりあえず、もうすぐ一回分は入力が可能そうなんですが」

気遣わしげなジャックの言葉に返答しながらも、うんうんと唸りを溢すクリス。

曰く。相手の“対応”が早すぎて、連続でコードを打てないのだとか何とか。

「多分これ、相手もこっちの空間に来てるんだと思うんですよね。でないと、幾らなんでも好き放題出来過ぎというか。とんだチートですよ、本当……」

「ちーと」

発音し慣れぬ、と言った風に繰り返す綾に、今度はクリスが小さく笑う番だった。

本当に慣れてない――もとい、別の世界から来た人達なんだなぁ、と頭の片隅で考えつつ。

興味のいろを滲ませながら此方を見る綾へ、クリスは頷きながら答えを返す。

「はい、チートです。何だろう、普通じゃ考えられない強くて。もうズルい!! って思っちゃう程の性能というか」

「嗚呼……確か、ハッキングしてきた相手は『天才電脳魔術師』を名乗っているんだったか」

「そう、そうです! 噂に聞いてただけじゃピンと来なかったけど、実際体験してみるともう……!! さっきからコード解析してるんですけど、片っ端から対処してきてるみたで。お陰で一度打ち込んだコードは使えなくなるし、似たような作りだとすぐ弾かれるし……本当チート……もう自信無くなっちゃいますよ……」

後半に掛けて勢いが弱まるクリスに、ジャックが労りの眼差しを送る。何なら最後の方は鼻を啜っていた。心細いやら怖いやら悔しいやらで、涙腺が緩んでいるのだろう。

ぶつぶつと呟くクリスを見ながら、一方で。彼の説明を受けて綾は得心いったように頷いていた。『ちーと』とは、常ならざる挙動をするものであり、すなわち――。

「なるほど。でしたら、あなたを助けに来た私達もまた『ちーと』な存在なのかしら」

「……あ、あー。そう、ですね……僕からしたら、あの『鬼』とやり合うって言っちゃえる時点でチートも斯くや、と言うか……」

緩く首を傾げて尋ねる綾に、クリスはどこか遠い目をしながら頷きを返した。

……おそらくは。猟兵と『鬼』の戦闘を見聞きしたのだろう、とジャックは軽く当たりをつける。あまり肝の大きくなさそうな青年だ、例の『鬼』と戦う、などと言葉をきいただけでも竦み上がってしまったに違いない――と。黒鋼が青年の心境に思い馳せた、ところで。

センサー範囲内に出現した敵の存在を察知して、ジャックが険しい眼差しをそちらに向けた。まだ視覚で捉えられる範囲ではないものの。件の『鬼』と思わしき反応が、真っ直ぐに此の工場へと向かってきている。

「……すまない、敵襲のようだ」

「ええ。仔細承知いたしました」

こちらはお任せを、と告げる綾に、一つ頷きを返してから。

クリスに断りを入れて、ジャックは『鬼』のいる方角へと足先を向ける。

此の鋼鐵の躰は、か弱くも尊きものを護る為に。

己に課した、囮としての役割を全うするべく。黒鋼の英雄は、躊躇いなく工場外へ、『鬼』の元へと向かうだろう。

その、頼もしくもどこか危うげな後ろ姿を見送って。

不安げな……と言うよりは、心配そうな色を瞳に浮かべる青年へ。

大丈夫ですよ、と言うように。青磁は、優しく笑いかけてみせたのだった。

◆◇

ざり、ざり。

ざり、ざり。

無遠慮に土を踏みしめながら。手にした得物を唸らせながら。

『鬼』が闊歩する様を、ジャックは程なくして視認するだろう。

工場から出て直ぐに。周囲を彷徨いていたらしき姿を確認して、彼の金眼に剣呑な光が灯る。

手にした銀を握り締める。

青年が身を隠す工場入り口を背にしながら、ジャックはひとつ、踏み出して。

「――鬼ごっこをしているんだろう。俺とも少し遊んでくれ」

――発砲。

鋭い銃声が宵を裂く。そうすれば、『鬼』はすぐさまに気付いて其方を見るだろう。

ぐるん、と。麻袋を被った頭が、妙な捻り方をしながらジャックの方を向く。

顔を覆う麻に遮られて、『鬼』の視線こそ見えぬものの。ゾワリと悪寒めいて駆け巡る防衛反応が、あの“敵”が己の存在を捉えているのだと全力で警告していた。

「――!!」

次の、間に。獲物を定めた『鬼』が、急速に接近する。

咄嗟に展開させたシールドは、けれどもその凶器を受け止め切ることこそ叶わずに。

バリ、と。歪な音を立てて、夜の色が砕け散る。回転する刃の狂気は、そのまま黒鋼を抉る様に切りつけた。

「ッ!!」

食い込む。深く、深く。金硝子の裏で火花が散り、痛みで回線が焼き切れる――けれども。

常人であれば真っ二つにされるやもと言った一撃に、ジャックはどうにか耐えてみせる。

システムを味方にした埒外の膂力であったが、直前に勢いを殺したお陰で“半分”までで持ち堪えられた。決して傷は浅くないが……まだ、動ける。

そう、動けるのなら。

この黒鋼の英雄が、何を諦める道理もなく。

『!』

「……俺は負けず嫌いだ。こういうゲームは特に、勝つまで止められない性格のようでな」

放つ。今一度、己の意志と呼応する夜を展開させ、『鬼』の身体を押し除けながら。

銃弾を幾つか打ち込んで、体勢を整えるべく飛び退る。ギシリ。躰が軋む音がするが、今ばかりは意識の外に追いやった。

さて。後はあの青年がチートコードを打ち込むまで、如何程に時間を稼ぐべきか――。

「――充分ですよ。もう、“いつでも”との事です」

「!」

刹那。“暗やみを切り裂くかのような真白の鳥”が、ジャックの視界を横切っていく。

見覚えのある其の鳥は群れを為し、真っ直ぐにと『鬼』へ向かうだろう。

白の嘴が『鬼』を喰む。唸る凶器のひと凪にて払われ、ふた凪にて散らされてしまうそれらは――けれども、“充分だった”。

黒鋼の英雄が、一手を打つ時間を稼ぐには。

「――“お返し”だ。無骨なステップで、悪いがな」

肉薄。鳥符に纏わりつかれ、其方に意識を散らした『鬼』へと、ジャックが瞬時に接近し返す。

軋む躰を駆使させながら、振り抜く脚は≪鋼鐵の蹄≫。

機械仕掛けの蹄の切っ先、鋭い蹴撃が的を捉える。其は『鬼』の腹部を貫いて、その身を後方へと弾き飛ばすだろう。

『――!!』

七尺はあろうかという『鬼』の巨体が吹っ飛び、背後の瓦礫へと叩きつけられる。

余波で巻き起こった粉塵が、束の間にその姿を隠していた。

「ありがとうございました、今のうちに」

「嗚呼。一旦、離れるとしよう」

いつの間に姿を現していたのやら。入り口付近にて静かに佇んでいた綾へ、ジャックは短く頷きを返した。

『鬼』への手応えを確認した後、彼らは瞬時にその場を後にする。

工場内へいた青年へと声を掛ければ、彼もまた一も二もなく同行の申し出に頷いた。

「道中の監視はお任せください。先にて、“目”を放っておりますから」

「嗚呼、感謝する。……クリスも、忙しなくしてすまないな。またあれが現れる様なら、囮と成ろう」

「い、いえそんなっ! と言うか、だ、大丈夫ですか……?」

震える足で進みながらも、おろおろと此方を心配する青年に。

彼らは、ふっと小さく笑ってみせたのだった。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

メレディア・クラックロック

メレディア・クラックロック

このゲームリアルにやれってどんな罰ゲーム?

同業見捨てるのも寝覚め悪いしやるけどね。

とはいえUC使えないの痛いなあ!

だから、ハッキング開始。

埒外が扱えなくても“生態機能”なら使えるでしょ?

そしてここが電脳空間ならボクが干渉できない理由はない。

ボク自身のデータ弄るくらいのことならいつもやってるもんね。

さあさ、鬼さんこちら。手の鳴る方へ!

見えるところに姿を現して挑発の手招き。

追ってくるならこっちのものさ。

『鬼』の1.3倍速に設定した足で引き付けまくって逃げ回ろう。

もちろん、こっちに許されたアイテムはフルに使ってね。

ゲームのチート行為、やる奴は呪われろって思うけど。

やらなきゃ死んじゃうから、ゴメンね!

――駆ける、駆ける。

切り揃えた灰を揺らし、羽織った黒布を靡かせながら。

少女と見紛う華奢な影――メレディア・クラックロック(インタビュア・f31094)は、ひたすらに世界を駆けていた。

「全く、このゲームリアルにやれってどんな罰ゲーム?」

タン、と。地を蹴ると同時に、小柄な躰が宙を舞う。

廃棄されたコンベアーに着地すれば、そのままぴょんぴょんと別列に飛び移ってのショートカット。

背後の“アレ”は、どうにも機動力には難があるようだから。アレがいちいち障害物を遠回りする動きを、メレディアは短い間の観察で把握していた。

「同業見捨てるのも寝覚悪いし、やるけどね――っと!」

ヴォン。唸りを上げて横凪された凶器を、間一髪のところで伏せって躱す。

そのまま腕のパーツに力を込めて、くるんと前方に回転する。勢いのままに身を起せば、彼女はそのまま止まる事なく駆け出した。

――おかしい、と。

もしも『鬼』に思考する機能があったなら、そう疑問に思ったことだろう。

確かに『鬼』の性能は攻撃・防御力に極振りされており、機動力に関しては一般プレイヤーに多少の分がある。

それでも、致命的に遅いのかと言わればそこまでではなく。普通であれば、如何に素早い獲物とはいえ数十秒の内には追いつけるであろう性能だった。

ならば、何故――『鬼』は、いつまで経ってもあの“獲物”に追い付くことが出来ないのか。

「さあさ、鬼さんこちら。手の鳴る方へ!」

“獲物”が。前方を駆けるメレディアが、挑発するように手を招く。

振り返った若草の緑が、『鬼』を見る。どこか楽しげに細められたその硝子に、恐れや戸惑いといった色は欠片も見当たらない。

まるで、見慣れた街中を走り行くかのように。道行く誰かへ、未だ聞かぬ声を収めんとして飛び出す時のように。

彼女の脚は、軽やかに世界を駆けるだろう。

――種明かしをして仕舞えば。

メレディアは、一つだけズルをしていたのだ。

この自由で不自由な電子世界で。制限を施された身体に出来る、ぎりぎりの“チート行為”。

つまるところのハッキング。それも、世界に対してではなく――己自身へ向けての。

「埒外が扱えなくても“生体機能”なら使えるでしょ? ってね」

ぴょんっと。積荷を飛び越えるように跳ねれば、着地と共にそのまま後方へ蹴り飛ばす。

ガラガラと崩れる木箱、それに巻き込まれる『鬼』の様子をチラとだけ確認してから、メレディアはてってっと再び駆け出した。

彼女が己に施した付与は、自身のスピードに関するものだ。

自身の足を対象にして、設定した速度は『鬼』の約1.3倍。電脳空間と言う、自身のスキルに基づいた場所でのアドバンテージに加えて。普段から自身のデータを弄り慣れている彼女だからこそに干渉可能な芸当だった。

ユーベルコードが使えない、と言うのは痛いけれど。だからといって、使える『手』を使わない、なんて選択肢は彼女の中に存在しない。ズルだってなんだって、許されているならとことんフルに使用する。

無論、これが普通のゲームであったなら。チートなんて無粋な行為を、彼女も決して認めなかっただろう。何であれば「呪われろ!」くらいは言い放ったかもしれないが。

……けれども、まあ。

これは“呪いのオンラインゲーム”であるので。

「――やらなきゃ死んじゃうから、ゴメンね!」

駆ける。駆ける。

いつもよりも速い足で、けれどいつもと同じ軽やかさで。

夜明けへ向けて。まだ見ぬゴールテープへ向かって。

たくさんの可能性を秘めた屑石は、“死”を置き去りにして駆けていった。

大成功

🔵🔵🔵

夕凪・悠那

夕凪・悠那

●*

デスゲームクリエイターってほんと趣味が悪い

…いいさ、見てろよ

まず件の人を捜索

現実ならエナドリの一本も差し入れられたけど

今は言葉をかけて落着かせる

周りにこんなに猟兵がいるんだから心配ないでしょ

それに、ボクは"こういうゲーム"は慣れてる

全員生存クリアもできるって保障するよ

鬼は確かにシステム上無敵だけど、逆に言えばシステムに縛られた存在だ

それを別のシステムで殴ればどうなるか…楽しみだね?

【迷宮創造】×[ハッキング]

"フィールドの改竄"

工場棟の階層を増築、ダンジョン化

監視カメラや足止用の罠も仕込む(追跡×罠使い)

ジャンル違い上等

プレイヤーしては邪道も邪道だけど、こんなクソデスゲー相手に知ったことか

鬼ごっこ要素の強いホラーゲーム。オンライン上でマッチングした複数名のプレイヤー同士で協力し、強力な『鬼』役から逃げつつ脱出を目指す。いわゆる「非対称型対戦ゲーム」と呼ばれるジャンルの遊戯。

「非対称側のサバイバー側、ねえ」

ぽつりと。そう小さく呟いたのは、たった今このフィールドにスポーンした少女だった。

新たなプレイヤー、夕凪・悠那(電脳魔・f08384)は直ぐに周囲の状況を走査する。

鋭い色を宿した金が、世界を見る。聞いていた通り、マップは薄暗く沈鬱とした空気に満ちていた。

ところどころに荒れている箇所は、既に戦闘が行われた形跡だろうか。残された跡から『鬼』の暴れっぷりを予想して、少女は僅かに顔を顰める。

「……デスゲームクリエイターって、ほんと趣味が悪い」

吐き捨てるように溢したのは、此度のクリエイターへの不満か。それとも別の、過去に相対した者に向けてだろうか。

どちらにしても、彼女がこの手の“遊戯”に良い感情を抱いていないことは明らかだった。

ふっ、と。ひとつ、少女は息を吐く。

異界とは言え、電子の海に等しい空間は記憶にある其れとあまりに近しい物だったけれど。

それでも、あの頃よりも成長した自分なら。もう、何も取り溢さなくても良い筈だから。

「――良いさ、見てろよ」

やるならば徹底的に。

完全勝利を突き付けての――リベンジだ。

◆

――程なくして。

「……、居た」

「え、あ、わぁっ!」

声を上げて驚く青年に、悠那はしっと指先を己の口元に当てながら応える。

ある程度の隠れ場所に心当たりがあったのだろう、彼女はそう時間を掛けずして青年の元へと辿り着くことが出来ていた。

合流した青年に憔悴の色はあるものの、未だ負傷はしていないとみて悠那は小さく息を吐く。

「落ち着きなよ。ボクも味方プレイヤーの一人だ」

そう小声で告げれば、電脳魔術師の青年は驚きながらもこくこくと頷いた。

随分と聞き分けが良く見えるが、おそらくは他の猟兵たちとも遭遇した後なのだろう。注意深く青年を観察すれば、他者の介入した名残も幾つか見受けられる。

「もう、入力は始めてるみたいだね……此処が現実なら、差し入れにエナドリの一本でも上げたかったけど」

それは後に回そうか、と。

青年が手元に展開していたモニターを覗き込みながら、悠那もまた己の電脳魔術を展開する。

「チートコード、後どれくらいで使える?」

「あっ、えっと。あと一回分なら、すぐにでも……!」

「わかった。なら、その一回はボクが貰うよ」

良い? と。許可を得るように向けられた金の双眸に、青年は再びこくこくと頷いてみせた。

それに一つ頷きを返してから、悠那は自らの手元に意識を集中する。

今回のゲームにおいて。クリアまでの一番の障害は、『鬼』というチート級の存在だ。

システム上は無敵の性能を誇る『鬼』へは、基本的にどんな攻撃も通用しない。ただ逃げるにしたって、体力無制限の彼方に分があることは火を見るよりも明らかだろう。

けれど――逆に言えば。あれは、システムに縛られた存在だ。

敵がシステムに依存した相手なら、“別のシステムを構築して殴ればいい”。

「……そういえば、ここって元々キミが管理する空間だったよね」

「へ?」

「先に謝っておく。――ごめん」

ちょっとだけ、弄らせて貰うから。

トン、と。

小さく告げると同時、彼女の指が小気味良くキーを押す。

それが“始まり”の合図だった――彼女が持つスキルである≪迷宮創造≫が、この電脳空間を新たなダンジョンに作り替える為の。

“フィールドの改竄”。

弄ったのは空間そのもの。工場棟の階層を増築してのダンジョン化。

要所に監視カメラを仕込みながら、ついでと言わんばかりに罠も設置する。せいぜい足止め程度にしかならない威力だが、拡張されたフィールドにおいては“数瞬”を稼ぐだけでも効果的だ。

「えっ――え、うわっ! すごい、どんどん拡張されていってる……!?」

「これで時間稼ぎにはなるでしょ。プレイヤーとしては邪道も邪道だけど、さ」

こんなクソデスゲー相手に知ったことか、と。

吐き捨てるように告げた少女に、青年は戸惑いながら視線を向ける。

悠那の言に籠められた感情の、全てを理解することはおそらく彼女自身にすら出来なかっただろうけれど。どこか己を心配する視線を感じれば、悠那はふるりとかぶりを振ってから其方を見返した。

「安心しなよ、周りにもたくさん味方はいるし。……それに、ボクは“こういうゲーム”には慣れてる」

慣れている、と。そう言葉にすれば、今までの経験が彼女の脳裏を束の間に過ぎる。

決して、良い記憶ではなかった。得たものはあれども、代償も大きかったから。

――けれど。あの時とは決定的に、違うこともあるから。

伏せた瞳が開かれる。数多の遊戯を経て、それでも生を掴みとった黄金が前を見る。

あの経験も、譲られた未来も。決して、無駄になどしてなるものか。

「保障するよ。――全員生存クリア、絶対に達成してみせるから」

大成功

🔵🔵🔵

第2章 ボス戦

『ドクトル・アメジスト』

|

POW : アメジストバインド

【アメジストの結晶】から【電脳魔術】を放ち、【精神干渉】により対象の動きを一時的に封じる。

SPD : サイキックアームズ

召喚したレベル×1体の【機械兵器】に【サイキックエナジーを籠めたアメジスト結晶】を生やす事で、あらゆる環境での飛翔能力と戦闘能力を与える。

WIZ : ラボラトリービルダー

【電脳魔術】が命中した対象にダメージを与えるが、外れても地形【を自身の「工房」と定義し】、その上に立つ自身の戦闘力を高める。

イラスト:片吟ペン太

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「💠メイスン・ドットハック」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

――空が、明ける。

昏いばかりだった天幕が白みを帯び始め。やがて、森の向こうから淡い火輪が顔を出す。

薄らとした暁方の空を見とめて。ほうと、誰かが息を吐いた。

夜が終わる。遊戯が終わる。

怖気を孕んだ空気が薄れ、涼やかな風が頬を撫ぜる。

明けの間際まで、かの巨躯を観ていた誰かはそれを見るだろう。

七尺ほどの巨体、その顔を覆った麻袋が赤黒く染まり出し。ガクリと、糸の切れた人形のように膝が折れるその姿を。

やがて、白む空の眩しさが箱庭のすべてに届くころ。誰もがその音を聞くだろう。

地を這うような咆哮を。ついぞ昇華されることのなかった殺意に満たされた、怨嗟の如き断末魔を。

最後だった。最期だった。

昏く長い夜の明けにて、かの役駒は真に息絶える。

これにて遊戯の決着であると。その場にいた誰もが理解した。

「――なるほど。誰一人、脱落しなかったとはね」

ふと。小さく紡がれた声を、誰かは聞くだろう。

低く、揺らぎの少ない女人の声だった。

それは、淡としながらも――どこか、興味深げな色を宿して。

「一つの『脅威』を前にして、良く散り散りにならなかったものだ。普通なら、“自分だけは”と考える輩が一人か二人、紛れていそうなものだがね」

ジリ、と。明けの空を映し始めた空間が、ノイズを視覚化したかのように線を走らせる

それは、木々の生茂る森の入り口に。歪な音を立と共に、空間を揺らしながら顕われた。

刹那。森より昇る火輪の白が、存在を焼き付けるかのように強くなる。

誰ぞの瞳を焼くかとすら思われたそれは、白く眩い円となって。ポカリと、宙に空いた穴のようにして口を開けるだろう。

――その、白日の前に。

煌めいた紫水晶の女が、立っている。

「ボーナスステージだよ、諸君。無事にタイムアップを迎えた君達に、『帰り道』を示してあげよう」

白衣を纏った紫は、その好奇に潤ませた瞳を彼らへ向ける。

今しがたに、己の用意した遊戯を突破した彼らへ。異界より訪れる兵たちと、若輩の電脳魔術師へ向けて。

かつては天才と謳われ、今も尚その力を『帝国』の為に揮う者。

『猟書家』電脳魔術師、ドクトル・アメジストが。漸くに開かれた白日の門を背にして、諸君の前に立ちはだかる。

「……まあ、ただで通してやるつもりもないがね?」

ヴィクティム・ウィンターミュート

ヴィクティム・ウィンターミュート

オイオイ、通行料をお求めか?

何も払えるものがないんだが

借金でもしようか?何かくれてやろうか?

あぁいや──テメェが死ねばフリーパスじゃねえか なぁ?

おいナード、やることはさっきと同じ

『人生で一番急いで仕事しろ』

それが出来りゃ、お前は生きて帰れる。「100%」だ

右の仕込みクロスボウを展開、【目潰し】のスモーク・ボルトを撃ち込んで【時間稼ぎ】

ナードを護衛しながら遮蔽を取り続ける

…おし、そろそろいいな?そんじゃあ反撃だ

セット、『Neuron Kill』

俺を相手にテクノロジーぶら下げるなんて、愚策も愚策

テメェの機械兵器、全部【ハッキング】で落としてやる

おっと油断するなよ?こいつはテメェの脳も焼くぜ…!

納・正純

納・正純

舐めンなよ、ドクトル

俺らは未来も希望も可能性も掴み取ってきた猟兵だぜ? ――得意なんだよ、総取りって奴がな。勝つなら必ず『全員』でだ

・方針

探偵サンや傭兵殿、頼れるハッカーを始め、頭数も十分だ

俺はサポートに回ろうか

表立っての戦闘は任せ、有利な場所で他の猟兵の動きを見ながら機を伺う

【魔弾論理】で敵の動きの基盤になる無数の結晶を砕くことで隙を作り、他の猟兵の動きを助けよう

全部破壊しなくていいのさ、飛翔能力か戦闘能力を奪う程度の分量を壊せる弾道を描ければ上等だ

・台詞

俺一人が欲張らなくても、他の猟兵が取ってくれる

あんたがどれだけデカい一つの『脅威』だとしても、1+1は常に1よりも大きいのさ、ドクトル

鈴桜・雪風

鈴桜・雪風

あれが真犯人、猟書家のドクトルなる者ですか

なるほど、犯罪紳士の如き危険な知性とこの空間では万能に近い業の冴え

一人でわたくし共を全員相手取ろうというのも納得です

「では、相手の独壇場を奪うところから始めさせて頂きます。いでよ幻桜!」

【浄化結界・桜夜】でドクトルのホームグラウンドである電脳世界に、

わたくしの領域である桜の木を展開します

世界そのものへ干渉することで敵手に負荷をかけ

あちらが自身の工房内が如く好き放題に振る舞うのを阻止します

あとは己が剣技を頼みに、ドクトルの首を刎ねんと戦うのみです

「わたくしは一介の探偵ですが……この程度できなければ、帝都で探偵は務まりませんので」

メレディア・クラックロック

メレディア・クラックロック

は?ケチかよ。

クリア報酬はキチンと出すべきだと思うんだけど!

何このクソゲー!

そんな発想しか出来ないから誰も帝国に恭順しないんだよ!

適当に挑発、無防備装って接近。

敵の攻撃は浮かせたカメラドローンで防御。

キミの技が欲しかったんだ。

だって模倣と再現はボクの十八番。

それが電脳魔術なら何をいわんやって話だよね。

【Meredia:laboratory builder】!

キミの技で撃ち合いと行こうぜドクトル。

避けるならこっちのラボに塗り潰して別の帰り道作ってやるよ。

真っ向からの1on1は嫌い?

こっちがそうとは限らないけどね。

…あれ、これってまた別のゲームじゃない?

まあいいや。鬼ごっこよりこっちのが得意だし。

女が、立っていた。

透き通る肌を持つ女だった。陽を受けた紫水晶をうつくしく煌めかせた、ある種の幻想を纏うかのような女だった。

女は言った。無事に夜明けを迎えた君たちへ、報酬を示そうと。

女は告げた。但し、其を掴み取るか否かもまた、君たちの奮闘次第であると。

――そう、静かに科白を紡いだ女の言葉を、聞いて。

「――は? ケチかよ」

つと。口を尖らせ、片の眉を吊り上げて。

メレディア・クラックロック(インタビュア・f31094)は、ドクトル・アメジストへといの一番に言い放った。

眇められた柘榴石が、紫水晶の女を真っ直ぐに見据える。いっそあからさまな不満を声に滲ませて、彼女は言葉を続けるだろう。

「ここまで来て勿体つけるとかさ。クリア報酬はキチンと出すべきだと思うんだけど!」

何だよこのクソゲー!! と。舌を打つ勢いで言い捨てたメレディアに、相対する紫水晶はくつりと喉を鳴らしてみせた。黒い軍帽を手慰みに触りながら、女の唇は緩やかに弧を描く。

「なんだい。随分と強欲な物言いじゃないかね、プレイヤー殿。ゲームクリアの報酬なら、既にその手にしている筈だがね」

揶揄うように告げた女に、メレディアは胡乱げな色を隠しもせずに眉を顰める。

何を言っているのだろうコイツは、とでも言わんばかりの表情に、けれども女はどこ吹く風のまま。

飄々と紡がれる言葉は、どこまでも軽い響きでいて。

「そう不思議そうな顔をしなさんな。諸君は誰一人として死ななかった――喪われなかった“命”そのものが、君達にとっては何よりの褒賞と言えるんじゃないのかい?」

「――は?」

刹那。徒人が瞬きを終えるまでの、ほんのひとときの間だけ。

少女のようなあどけなさを形造った顔から、表情が消える。至極当たり前のように“生”を摘み取らんとする過去を前にして、がらんどうが顔を出す。

――けれど、それも束の間の事で。パチリと一つ瞬けば、若草の如き柘榴石は常のような輝きを覗かせるだろう。強気な光を映したグリーンガーネットは、煌めくアメジストを射抜くように見つめている。

「……あっそ! 元々持ってるものを勝手に景品にしてくるとかさ、横暴ここに極まれりって感じだけど。やっぱり究極的にクソゲーだね、キミの作品」

「おや。残念だ、完成度にはそれなりに自信があったんだがね」

――少なくとも、スリルはあっただろう? と。緩慢に放たれた問い掛けは、猟兵達ではなく彼等の後ろに控えていた『電脳魔術師』へと向けられていた。過去の偉人とも言える先達の視線を受けて、ひっ、と青年の口から小さな悲鳴が漏れる。

猟兵達が剣呑な眼差しを向ける中。博士を冠するアメジストは、ゆたりと再び口を開くだろう。

「ともあれ、だ。あたしはこれでも君達の頑張りには感心していてね。だからこそ、こうして『帰り道』も開いてやったのさ」

帰り道、と。そうして女が示すのは、彼女の背にある白日であった。森の入り口にて顕れた其れは、真っ白な穴の様にポカリと大口を開けている。

「最も。此処を通れるかどうかは、諸君次第だがね」

「――オイオイ、通行料をお求めか?」

ハ、と。乾いた笑いと共に、ヴィクティム・ウィンターミュート(Winter is Reborn・f01172)が皮肉混じりの科白を吐き捨てる。「困ったな、何も払えるものがないんだが」そう嘯くように紡がれた言葉には、実に態とらしい響きが込められていた。

ゴーグル越しの青が、敵を視る。天才と謳われた電脳魔術の申し子を睨め付けるようにしながら、ヴィクティムは尚も言葉を続けるだろう。

「借金でもしようか? 何かくれてやろうか? それとも……あぁ、いや」

――テメェが死ねばフリーパスじゃねぇか。なぁ?

「――はは。面白い事を言うじゃないか、今回のプレイヤーはどうにも血の気が多いと見えるね」

命すら射抜かんとする挑発的な眼差しを受けて、女はからからと笑ってみせた。

相対するヴィクティムもまた、片の口の端を吊り上げてシニカルな笑みを形作る。

途方もない技量を持つであろう『ラスボス』を前にしながらも、彼は臆した色を一片たりとも浮かべずに。鋭く細められた双眸には、隠すべくもない獰猛さが滲んでいた。

「……なるほど。あれが真犯人、猟書家のドクトルなる者ですか」

ちりん、と涼やかな音を響かせて。電脳魔術師の傍らに控えていた鈴桜・雪風(回遊幻灯・f25900)が一歩、前に出る。

紫水晶を見遣る雪風の瞳は、至って穏やかなものであり。優雅に笑みすら浮かべながら、桜の精は凪いだ声音で紡ぐだろう。

「犯罪紳士の如き知性と、この空間では万能に近い業の冴え。一人でわたくし共を相手取ろうというのも納得です」

見事だと、相手を称賛するような言葉を述べてみせながら。

けれども、そのかんばせに畏れの欠片すら滲ませることはなく。雪風はたおやかに微笑むばかりだ。

「ですが、あなたに示されずとも。わたくし共は、自らの力で行き着くべき処に向かうでしょう。言ってしまえば――そう」

余計なお世話、と言うものですわ。

そう続けた雪風は、口元を隠すように手を添えながらにこりと破顔してみせる。ちりりん、少女の仕草に合わせて愛らしく鈴の音が鳴っていた。

そう、景気良く啖呵を切る面々の様を視界に収めながら。

カカと、上背のある影が笑み混じりの息を吐く。泥濁の裾を朝風に靡かせながら、納・正純(Insight・f01867)もまた己の瞳に紫水晶を映すだろう。

トン、と持ち替えた得物を肩に担いで。悦を滲ませた金が、真っ直ぐに紫の影を視る。

「ま、そう言う事だ。舐めンなよ、ドクトル」

男は、軽口を叩くように告げながら瞳を眇める。『脅威』を前にしながらも斜に構えた佇まいは、されど決して虚勢の類いではなく。此度の戦さ場に見える総ての情報を収めた所以のものであった。

いかに名を馳せ謳われた“過去”を相手にすると言えども。今この場には、賭けるに不足ない役が揃っている。

「俺らは“未来”も“希望”も“可能性”も。どれもこれも、全部掴み取ってきた猟兵だぜ?」

――得意なんだよ、総取りって奴がな。

そう言葉を続けながら、正純は銃口を紫水晶へと向けるだろう。数多の同胞に『電脳魔術師』の力添え、加えて既に多く報告のある『ドクトル・アメジスト』の行動分析。

それだけあれば。不敵に細められた金の双眸が、勝ち筋を捉えるには十分だった。

「ボーナスステージ、大いに結構だ。期待しておきな、ドクトル」

勝つなら必ず――『全員』でだ。

◆◇◆◇

「――では。失礼して、わたくしから」

りぃん、と。耳触りの良い音を響かせて。

ひとつ、ふたつ。踏み出た雪風が、前を見る。ゆたりとした足取りで戦さ場へと赴く雪風に、ちらと視線を向けたのは正純だった。

「おう、探偵サン。今度は何を見せてくれるんだい?」

「ええ。此度は、少しばかり“桜”を」

この銀河では珍しい、満開の桜にて。少々早めの花見と参りましょう。

つらつらと言葉を続けながら、雪風はにこりと微笑んだ。淡い晴天の髪が、朝風に吹かれて揺れている。

「聞くに、あれは『工房』なるものにて真価を発揮するとか――であれば、相手の独壇場を奪うところから始めさせて頂きます」

トン、と雪風は畳んだ和傘で地を叩く。石突きの先、はらりはらりと舞い散る花弁は薄桜。

遥か異界、『帝都』では輪廻を象徴する桜にて。満ち満ちた妄執も、怨念も、ここで幕引きと参りましょう。

「――いでよ、幻桜!」

――リィン、と。鈴鳴る音と共に、世界が塗り替えられていく。

≪浄化結界・桜夜≫。花開く朧桜は、癒しを司る『桜の精』の力そのものであり。雪風の霊力の源、領域の具現化を実行するユーベルコヲドである。

はらはらと。眩い白日に照らされて、薄紅の花弁が舞い踊る。

かの紫水晶の視界を遮るそれは、この電脳空間にて女の一手に負荷をかけるものだった。

己の『工房』への干渉を感じ取り、ドクトルはすぐさまに状況を走査する。

「……なるほど。差し詰め、この花が君の『工房』と言ったところかね」

興味深げな視線を投げて寄越すドクトルに、雪風はにこりと綻ぶ笑みを返すばかりであった。花霞に佇む少女の瞳は変わらずに――いっそ、不気味なほどに凪いでいる。

だが。種が割れたならば、紫水晶にも対処は可能だった。瞬時に状況を判断して、ドクトルは宙に浮かんだ画面に指を走らせる。行使するは召喚術――己の力を与えた機械兵器の顕現。狙うはあのたおやかに微笑む少女、雪風本人だ。

この『桜』の全てが、あの少女の領域であるというのなら。少しばかりの負荷が掛かろうとも、直接に“主”を押さえてしまえば良い。さすれば、この煩わしい花もすべて散るに違いなく――。

「させねえよ、何一つ」

「――!」

言葉が聞こえたと、同時。

紫水晶と画面との間に、一条の矢が放たれる。

さっと、反射的に視線を走らせた先。紫水晶は、此方に狙い定める漆黒の影を見るだろう。

影の主、ヴィクティムはクロスボウを展開させた右の腕を構えたままに。紫水晶の視線が向けられると同時、彼はすかさずに二の矢を放っていた。

彼が番えていたボルトは、一投目の其れとは性質を異ならせる。射出された矢は、着弾と共に周囲の視界を遮るスモーク・ボルト――すなわち、目潰しだ。

「おい、ナード!」

「ひっ!」

時間稼ぎのスモークが発煙されたと同時。遮られた視界の向こう側を見据えたままに、ヴィクティムは後方へ、『電脳魔術師』の青年へと声を掛ける。

ナードと呼ばれた青年は、反射的にそれが自身を指し示す言葉だと理解したらしかった。間の抜けた声で応えたヘタレでビビリでクソマジメな『電脳魔術師』に向けて、ヴィクティムは続け様に言葉を放つ。

「良いな、やることはさっきと同じだ。『人生で一番急いで仕事しろ』」

「ぇ、は、うわっ!」

言葉を続けながら、ヴィクティムは次いで三手目のボルトを撃ち込んだ。視界を覆う煙の向こうで、バキン、と敵方の機械兵器に罅が入る音がする。

確かな手応えを捉えながら、ヴィクティムは『桜』の影となる位置に足を走らせた。ついでと云わんばかりに、あたふたとするナード、もとい青年を引っ掴んで死角に放り込む。

「ぐぇっ」

「呆けてんなよ、ナード。オーダーはそれだけだ。“それ”が出来りゃ、お前は生きて帰れる」

――『100%』だ。

「っ、はい!」

端的に告げられた“確率”に、青年はハッとしたように目を見開いて。

直ぐ様に頷けば、青年はそのまま自らのモニターを展開させていく。多少の震えこそ残ってはいるものの、画面をなぞる指に迷いは見られない。

上出来だ、と。その様を視界の端に収めて、ヴィクティムは口の端を吊り上げる。あとはただ、全力を撃ち込める機を捉えるだけ。

「……まったく。ただ縮こまって震えているだけなら、見逃してあげても良かったんだがね」

ハァ、と。物憂げな溜息を溢したのは、煙の向こうにて動かぬままの紫水晶だった。

視界には映らずとも、電脳空間への干渉をもって『電脳魔術師』の行動を感知したのだろう。元の管理者があちらとは言え、今この世界を掌握しているのはドクトルに他ならない。

可哀そうに、とでも言うような女の科白に。ピクリと眉を動かしたのはメレディアだった。

「キミ達ってさ、とことん傲慢っていうか。けっこう排他的だよね。自分が唯一じゃないと気が済まなかった銀河皇帝に、永遠不変を誇ってたプリンセス――だっけ?」

別にそのスタイル自体は良いんだけど、と。ぐっと背伸びでもするように腕を上げながら、メレディアはこきりと首の接合部を鳴らす。尖った爪先で地面を叩いて、硝子は前を見据えたままに。

「自分の力を示すためなら、他の何を虐げても構わない、みたいなさ。そんな発想しか出来ないから――誰も帝国に恭順しないんだ、よっ!」

トンッ、と。小柄な人形の足が、至極軽やかに、地を蹴って。

粉塵の治まりかけた敵陣へと、メレディアは迷いなく飛び出すだろう。

――見た限りでは、無防備な突進だった。さしたる装備も見えず、逆転の一手を打てるような凶器すら持たずに。

一直線に此方へ向かってくる影を見とめて、ドクトルは小さく鼻を鳴らす。挑発めいた言葉を放つあれは、どうも『帝国』が気に入らないらしい――少なくとも、紫水晶はそう判断した。

頭に血が上っているのなら、対処も幾分か容易いと言うものだ。バグにも等しい『桜』の処理や、空間管理者のコード対策をするよりもすぐに方を付けれるだろう、と。

『電脳魔術師』並びにそれを護るように動く射手へは、適当に機械兵器の幾つかを差し向けながら。並行してドクトルが行使したのは、電脳空間における干渉の魔術だった。

ジリ、と視覚化したノイズが稲妻型の尾を引きながらメレディアへと放たれる。当たれば、この空間内における『メレディア』と言うPCのデータを穴食いにし、当たらなくとも被弾した場所を『工房』として定義させる。此方へひた走る人形がどう動くにせよ、決して紫水晶の悪手にはならぬ一手であった。

そう……メレディアが、本当に何の対策もしていなかったのなら。

「――なんてね! 手の内を晒してくれてありがとう、ドクトル!」

キミの技が、欲しかったんだ。

紫水晶の手を離れて駆け抜けた稲妻は、メレディアにも、別の空間にすら当たることはなく。咄嗟に人形が浮かせた『ドローン』へと吸い込まれていくだろう。映像撮影の機能を備えた其れは、インタビュアたる彼女がいつも持ち運んでいるものだ。

それが、遮蔽物によるただの防御だったのなら。紫水晶の技術にて、呆気なくその存在を分解されていただろう。けれども――後方に控えた『電脳魔術師』の補佐によって、メレディアもまた“電脳魔術”を発動している。

瞬きの内に、ネオングリーンの光がメレディアの周囲に顕れる。彼女の思考回路を映し出す画面は、見る間に数式を並べ立てて行くだろう。

行使された魔術の防御、瞬時に分解。走査、解析、理解と代替の組み立て。己の出力に合わせた最適化、ソフトフェアの再構築。

模倣と再現は電脳魔術の、其に特化した人形の十八番。そんなの、同じ『術者』なら十分にわかっていた筈でしょう?

「【Meredia:laboratory builder】! キミの技で撃ち合いと行こうぜ、ドクトル」

次の、間に。

メレディアの指先から、先に紫水晶から放たれたものと酷似した稲妻が走り往く。

其れはジグザグの線を描きながら、ドクトル目掛けて空間を走るだろう。そのまま女へと直撃するかと思われた魔術は、しかし手近にあった機械兵器によって阻まれる。ノイズがぶつかった機械兵器は、ネオングリーンの光に染まりながら消滅していった。

「おっと、やめておくれよ。あたしは開発側であって、シューティングのプレイングは得意じゃないんだがね」

「何だよ、真っ向からの1on1は嫌い?」

こっちがそうとは限らないけどね、と。にっと口角を上げながらメレディアは軽口を叩いてみせる。気分はさながらFPSだ――ただの鬼ごっこよりも慣れ親しんだ、彼女の得意分野である。

そうして、すっかりと技術をモノにしたメレディアの様子を見て――小賢しいな、と。

紫水晶は、ここに来て漸く不快な色をその瞳に滲ませた。あの人形との撃ち合いは、言わ陣地の食い合いだ。相手方が即席である以上、いつかは綻びを出すやもしれないが。取って取り返してのゼロサムゲームに興じるよりも――紫水晶は、手っ取り早い方法を選ぶことにした。

すなわち、大量に呼び寄せた『機械兵器』での物量作戦である。

「うわっ!?」

「すまないね。少々手荒になるが、手早く事を進めさせて貰おう」

紫水晶の指が、手元の画面を滑ると同時。『電脳魔術師』側へ牽制に放っていた機械兵器のほとんどが、標的をメレディアへと変えていた。アメジストを生やした機械の目玉が、一斉に人形へと向けられる。

おっと、と小さく呟いて。メレディアは咄嗟に逃げ道を模索する。兵器の幾つかには魔術を放つとしても、流石に全てを捌き切れる気はしないから。せめて、駆け抜ける為のルートを確保出来れば――。

「――道ならあるぜ。一直線だ」

低く、凪いだ声が耳に入った、次の間に。

バキン、と。“鉱石”のカチ割れた音が響き渡る。

バキン、バキン。初めに音を立てた其れに共鳴するかのようにして、次々と砕け往くは紫の欠片。ドクトルの力を付与されたアメジスト結晶が、息も吐かぬ間に“撃ち抜かれていく”。

其は、同胞たる人形へ勝ち筋を与えるべく。道を指し示すようにして放たれた『魔弾』だった。

射抜き手たる男は――納 正純は。ただ一つの帰結を撃ち抜くようにして、其の銃口を向けるだろう。

――智慧に敬意を。知識に問いを。無知には眩い閃きを。

≪魔弾論理≫。此の魔弾は敵を撃ち抜くものに非ず――ただ、其に至る為の道筋をこそ描くもの。

果たして。男の放った弾道は、見事、同胞への道標となるだろう。

力の源である結晶を撃ち抜かれ、地へと堕ちゆく幾つかの機械兵器。其れは、紛う事なき“穴”であり“道”だった。少なくとも、伽藍の人形が駆け抜けるには、充分な。

瞬時に状況を理解したメレディアもまた、すぐさまにその“道”へと飛び込んだ。

人ならざる脚に力を籠め、鉄の馬力で駆け抜ける。擦れ違いざま、置き土産と言わんばかりに発動させたエミュレートも忘れずに。ラボの塗り潰し合戦は、ギリギリまで十八番で勝負したメレディアに軍配が上がる事となった。

「助かっちゃった、ありがと!」同胞へと明るい声音で告げながら、メレディアは改めて紫水晶へと視線を向ける。

「今のところ撃ち合いはこっちの優勢じゃない? このままこっちのラボに塗り潰して、別の帰り道だって作ってやるよ」

「ハッ、小気味好い威勢の良さだな。上等だ」

此方もまた、眼差しは紫水晶の女へと向けたままに。軽快な口調のメレディアに応えるようにして、正純もぽんと軽口を返す。

チラと。紫水晶の瞳が“初めて”男へと向けられる。戦さ場にて、最初にその姿を確認はしていたものの。戦闘が始まってから、女が正純を認識したのはこれが初めての事だった。

ずっと、ただひそやかに。陰ながら息を潜めていた男は、唯この“一発”の為に機を伺っていたのだから。

「俺一人が欲張らなくても、他の猟兵が取ってくれる――あんたがどれだけデカイ一つの『脅威』だとしても、だ」

簡単な計算だよ、と。鋸の歯を見せながら、男はニィと笑うだろう。

金の双眸がスゥと細まる。見据えた解を前にして、其は緩やかに弧を象っていた。

「1+1は常に1よりも大きいのさ、ドクトル」

「――ふぅん。まさか、このあたしに講釈垂れようとする輩がいたとはね」

「なんだよ、気に障ったかい?」

「いいや? その逆だよ……実に愉快だ、久方ぶりにね」

くつりと、女が水晶の喉を震わせる。目尻の垂れた紫が、好奇に潤んだ――その瞬間に。

「ハハッ、呑気に世間話かよ――良い御身分だなぁ“ドクトル”」

声が。少年の名残を僅かに残した、男の声が、して。

――刹那。獰猛な漆黒の“殺意”が、“破壊の欲“が、ある一点を中心に膨れ上がる。

ハッと。本能的に危機を悟った紫水晶は、半ば反射的にモニターへと指を走らせる。追加の召喚術式を構築しながら、同時に。女はすぐさまに其方を見遣るだろう。

滑らせた視線の先。遥か後方、『桜』に囲まれた猟兵たちの陣地にて。

紫水晶が、其れを視る。Arseneと銘を刻まれた、黒衣を纏う影を観る。

『電脳魔術師』の尽力によって解禁された猟兵としての技能、セットされたコードは『Neuron Kill』。ハッキング先の対象は愚か、己の脳細胞すら焼き切らす。ただ“破壊する”という一点のみを突出させた強化コマンド。

兵器の追加召喚? 物量作戦? 良いぜ、やってみせろよ存分に。

己を、ヴィクティム・ウィンターミュートを相手にしながら。テクノロジーをぶら下げるなんざ愚策も愚策、笑える程に“独擅場”だ。

「テメェご自慢の機械兵器、根刮ぎ全部落としてやる!!」

「――ッ!!」

上がった反撃の狼煙は、其のまま女の喉を食い破る勢いで放たれた。

Break,Break.ICEなんざ知ったことか、触れた傍からねじ伏せてやる。

ぶん回せよ、全力で――欲も牙も、剥き出しにして焼き尽くせ。

「っ、おい、おいおい。制御度外視とは、恐れ入るね――!」

ひくりと。迫り来る“破壊”を前にして、ついに女の顔から笑みが剥がれ落ちていく。

使用者であるヴィクティム自身すら焼き尽くしかねない出力でのハッキング。其は確実に己という存在そのものを擦り減らし、寿命を削り取るものであると。“これ”を構築する腕を持つ者が、分からぬ筈はないだろうに。

理解する。同時に、理解を拒む。不変を掲げた銀河皇帝、そしてプリンセス・エメラルド。両者の意志を継がんとする猟書家にとって、其の破滅は忌避すべきものだった。

見慣れぬ『桜』とやらに終始負荷を掛けられ、小生意気にも電脳魔術を行使する人形に場を乱され、せっかくに整えた盤面はただ一つの弾道にて崩されて。

そうして、ついには『帝国』の在り方とは相容れぬ捨て身の破壊に身を晒されて――だから。

だから。本能のままに警戒の態勢を取った女は、気付かない。

電脳魔術に長けた者同士、その土俵での勝負に全ての意識を注いだ今だからこそ。

今にも、女の首を狙わんとして――抜かれた、仕込み刃金の煌めきに。

「――わたくしは一介の探偵ですが」

リィン、と。耳の奥で鈴が鳴る。鳴らさねばならぬ筈の警鐘を掻き消して、場違いな清涼さが頭に響く。

吹き荒れる殺意に紛れて。舞い散る『桜』の花弁に紛れて。

ついぞ、懐にまで忍び寄った“探偵”の刃を。女は、最後まで気付けない。

「……、は?」

「この程度できなければ、『帝都』で探偵は務まりませんので」

にこりと。雪風が、穏やかに微笑みを浮かべたと、同時。

素早く抜かれた、桜の精の一太刀が。

晒された女の喉元を、切り裂いた。

成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴

都槻・綾

都槻・綾

扇状の符で起こす衝撃波にて敵技を躱しつつ

クリスさんへ危害が及ばぬよう防御

ね、

博士にとって

猟兵の登場は

想定内だったのかしら

予想外だったのかしら

例え雑音が混じろうと

直ぐ様書き換える自信に満ちた博士は威風堂々だけれど

震えつつも困難に立ち向かうクリスさんの方が

私は――、好きです

なんて

謀も駆け引きもなく

好き嫌いで動く素直さも

「ひと」の行動の読めなさでもあるでしょうか

アメジストと交わす他愛ない問答

さやり笑いつつも

鳥符を放つ手を休めはしない

ただの一羽でも届いたなら

ほら

もう桎梏の、檻の中

宝石の身を伝う蔦蔓は

まるで罅のよう

終戦後

クリスさんへ労いと感謝を

今度は

虹の橋を渡って

様々な世界を旅する遊戯なんて如何かしらね

ビュウビュウと。

絶えず鳴る音は明けの風が、はたまた女の喉元より漏れる息の音か。

暁に照らされ始めた宵の中、ひたと静かに前を見据えて。

星を縫い止めた符を扇のようにして構えながら、都槻・綾(糸遊・f01786)はかのアメジストと対峙していた。

同胞に深手を負わされた女の幕下ろしは近く、けれども決して油断はならないと。

符より生み出す風を牽制としながら、淡い青磁の眸がスウと細まる。

「――ね、博士。智を抱く紫の方」

ぽつりと。張り詰めた水面に一雫が落とされたような、淡い波紋を思わせる声が、香炉の口より紡がれる。

風の合間を縫って放たれた声は、果たして女の耳にも届き。度重なる傷によって忌々しげな色を灯すアメジストの瞳を向けられて、青年の形良い眉がやんわりと下がる。けれども、その唇は開かれたままに。

「博士にとって、猟兵の登場は想定内だったのかしら。予想外だったのかしら」

「……何だい。この後に及んで、問答でも始める気かね」

くつりと、自嘲の響きを滲ませて言葉を落とす女に対し。にこり、青磁は静かに笑みを返す。

その通り、これは他愛ない問答だ。謀りや駆け引きの類ではなく――ただ、そう。

朗々と紡ぐ言の葉は。只、ここに在る『ひと』として。

「雑音にも揺らぐことなく、速かに指を走らせるあなたは威風堂々たるものだけれど。震えつつも抗わんとして己を奮い立たせる方もまた、強さを抱いているのではないかしら」

「……はは。そこで震えている子のようにかい?」

女が嗤って指した先、綾の後ろに控えていた電脳魔術師がビクリと身を震わせる。

対して。彼を背に庇うよにして佇む青磁に、嘲りの色など露ほども見えず。

紫水晶の視線も言葉も真っ向から受け止めて。それでも、優雅に笑みを浮かべてみせる。

「ええ。恐れを抱きながらも足を止めず、共に困難へと立ち向かってくださるクリスさんの方が――」

ふつと。一度途切れた声の合間に、青磁の瞳が電脳魔術師の青年へと向けられる。

己よりも強大な力を持つ輩に睨まれながら。それでもまだ、最後の瀬戸際で心を折らず。猟兵たちを信じて、震える指を走らせてくれる方。

そういった『ひと』の姿を見て。瞳に柔らかな色を滲ませながら、香炉は素直な感情を口にする。

「私は――、好きです」

――なんて。

好き嫌いで動く素直さは、きっと帝国に、過去の残滓たる紫水晶にとっては未知数でもあるだろう。

訝しげに目を細めた女に向けて、綾はさやりと笑いながら。一陣、巻き起こした風に乗せて『鳥』を放つ。

其処は何処か籠の鳥、淡い羽の一つでも届いたならば、ほら。

もう桎梏の、檻の中。

蔦蔓が紫水晶の身を伝い、罅割れのような紋を描く。耳鳴る残響は眩暈を引き起こし、幻の傷みが精神の内側から蝕んで。己のシステムモニターがエラーの悲鳴を上げていることすら、既に彼女は気付けない。

決して浅くはない傷を受け、己の工房すらも喪って。やれ己の独擅場だと、若輩の魔術師たちを軽んじた先達は、果たしてその足元を掬われる事となる。最期には断末魔すら上げること叶わずに砕け散る……其が、此度に遊戯を仕掛けてきたドクトル・アメジストの末路だった。

◆

「この度はすみません……助けてもらって、本当にありがとうございました」

すっかり夜も明けた仮初めの空の下。深々と頭を下げる青年を前にして、猟兵の幾つかは朗らかに言葉を返すだろう。激励を贈り、笑みを贈り。声を掛けることこそ無いものの、誰一人欠けることのなかった鬼遊びの終わりに、密やかに安堵の息を溢す者もいた。

そうして次々と、猟兵たちが出口へと向かう中。白日の門を前にして、ふと。青磁が後ろを振り返る。

「此方の遊戯は、クリスさんが手掛けたものと耳に挟みました。これからもまた、似たような遊戯を作られるのかしら」

「そう、ですね……はい。今回はこんなことになっちゃいましたけど。船の娯楽を作るのは、半ば趣味みたいなものだから」

苦笑を浮かべながら答える電脳魔術師の青年に対し。でしたら、と綾は言葉を続けていく。

その双眸に、ほんの少しだけ悪戯っ子のような、愉しげな色を宿しながら。

「今度は、虹の橋を渡って。様々な世界を旅する遊戯なんて如何かしらね」

柔らかに瞳を細めた青磁が、楽しげに紡いだ言葉を聞いて。

ぱちりと、一度不思議そうに瞬いた電脳魔術師の青年は――次の間には晴れやかに、嬉しげに頷いたのだった。

大成功

🔵🔵🔵

最終結果:成功

完成日:2021年04月22日

宿敵

『ドクトル・アメジスト』

を撃破!

|

瀬ノ尾

瀬ノ尾

鈴桜・雪風

鈴桜・雪風  納・正純

納・正純  シキ・ジルモント

シキ・ジルモント  ヴィクティム・ウィンターミュート

ヴィクティム・ウィンターミュート  境・花世

境・花世  辻森・朝霏

辻森・朝霏  都槻・綾

都槻・綾  ジャック・スペード

ジャック・スペード  メレディア・クラックロック

メレディア・クラックロック  夕凪・悠那

夕凪・悠那

ヴィクティム・ウィンターミュート

ヴィクティム・ウィンターミュート  納・正純

納・正純  鈴桜・雪風

鈴桜・雪風  メレディア・クラックロック

メレディア・クラックロック  都槻・綾

都槻・綾