#ダークセイヴァー

タグの編集

現在は作者のみ編集可能です。

🔒公式タグは編集できません。

|

●処刑人の憂鬱

一昨日は三人を縛り首。城門前に吊るしておいた。

昨日は四人の頸を落とす。五月蠅い口は縫い付けておいた。

今日はこれから五人ほどを、並べた後に銃で撃つ。

明日は六人の血を抜いて、領主や貴族に媚を売る。

明後日は七人の肉を削いで、魔獣どもの餌を補充する。

休みなんざありゃしない。それでも俺は生きている。

従ってれば恨まれはするが、今より悪くはならないし、

歯向かった挙句殺されるなら、殺してく方がまだマシだ。

一週間後の朝飯に、卵とベーコンがついてくるから、今日も俺は人を殺す。

ああ、そういえば。

庭の花にも水と肥料を遣らないと。あの花は領主サマのお気に入りだから。

●未来視の聖女

「そうして、最後はみんな死んでしまうの」

残酷な事実を告げる少女の唇に震えはなかった。

静寂に仄かな闇を添わせる言の葉は、聴衆の耳に何を浮かべたか。憤慨、憐憫、或いは無。如何なる心中であれど過去も現実も覆しようがない。

だから、行って。と続けるメドラ・メメポルド(フロウ・f00731)は視たままの景色を、想いを、未来を語る。

「レジスタンス、でいいのかしら。領主になったオブリビオンに反抗する人達がいるわ」

ダークセイヴァーではよくある話。オブリビオンにより統治された町と、それに歯向かう力なきものという構図。

しかし、予知によれば長らく町を統べているそのオブリビオンは、住民たちが抵抗の意思を見せなければ決して害することはなかったのだという。住民たちも最初こそ不満があったものの、命の危機を感じるほどの圧政はなく、最低限の衣食住が保証された生活にすっかりと馴染み、ごく最近までは貧しいながらに平穏な日々を送っていたのだそうだ。

ならばなぜ、レジスタンスなどというものが結成されてしまったのか。

「お花よ」

お花?と首を傾げる猟兵達。

そう、と頷いたくらげの少女は両手を合わせてぱっと開いて見せた。

「なんでもね、領主さまが持ち込んだお花がね、ひとを養分にするお花だったの」

ある日の事だ。

領主は庭が寂しいからと、使用人に命じて真っ赤な花を取り寄せたのだそうだ。呼吸を忘れるほどの妖しさと、目を奪うほどの美しさに領主は無邪気に喜んだ。

問題があったとしたら、その花が己の苗床たるものを自ら徘徊し探し出すことだった。花は領主の屋敷を抜け出して町の至る所へと根を伸ばした。町から住民が消えていくたび、赤い紅い花が増えていく。行方知れずの原因が花にある事を知った頃には、住民は半分ほどに減っていた。

たった一輪から始まった悲劇は、人々に農具ではなく武器を取らせた。

「今から行ったら――全員は無理だけど、助けられるひともいるわ。お花と、領主さまを、骸の海に還してあげて。閉じ込められたひとたちも、領主さまに従うひとたちも、そうすれば自由になれるから」

みんな、たすけてあげてね。

少女の言葉の終わりに、淡い緑の光が猟兵達を包んだ。

日照

日照

ごきげんよう。日照です。

九作目は普段よりも少し短めに、けれど真面目に戦闘していきます。

●シナリオの流れ

一章では『死花』ネクロ・ロマンスを根こそぎ刈り取ってもらいます。

二章では領主である黒茨の魔嬢『メローゼ・トロイメツァライ』との戦闘です。

今回はどちらも純粋に戦闘だけを考えていただいて構いません。レジスタンスや使用人たちは戦闘の邪魔にならない場所にいるものとお考え下さい。

三章は、少しの弔いを。刈り取ったその手で出来る事を、為してください。

●あわせプレイングについて

ご検討の場合は迷子防止のため、お手数ではございますが【グループ名】か(お相手様のID)を明記くださいますようお願い申し上げます。

では、良き猟兵ライフを。

皆様のプレイング、お待ちしております。

第1章 集団戦

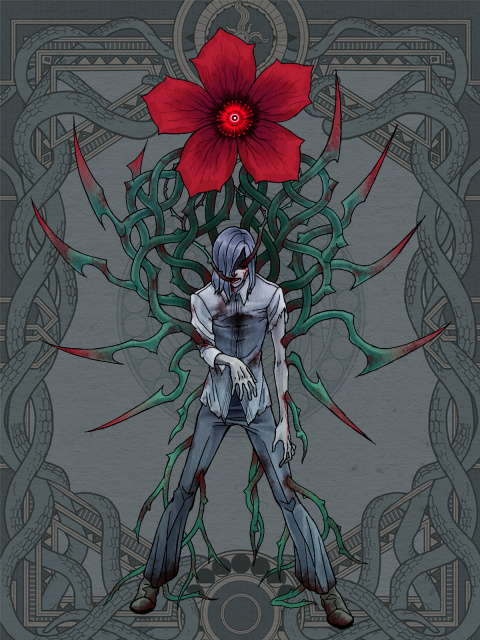

『『死花』ネクロ・ロマンス』

|

POW : パイル・ソーン

【既に苗床となったヒトの手による鷲掴み】が命中した対象に対し、高威力高命中の【背から突き出す血を啜る棘を備えた茨の杭】を放つ。初撃を外すと次も当たらない。

SPD : フラバタミィ・ニードル

【体を振い止血阻害毒を含んだ大量の茨棘】を放ち、自身からレベルm半径内の全員を高威力で無差別攻撃する。

WIZ : バイオ・ビュート

レベル×5本の【木属性及び毒】属性の【血を啜る棘と止血阻害毒を備えた細い茨の鞭】を放つ。

イラスト:綴螳罫蝉

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴

|

種別『集団戦』のルール

記載された敵が「沢山」出現します(厳密に何体いるかは、書く場合も書かない場合もあります)。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

嗚呼、あまい薫りがするわ。

【6月7日(金)より受付開始】

●

少女は確かにこう言った。

「閉じ込められたひとたちも、領主さまに従うひとたちも」と。

そこに町の住民が含まれていないのは、戦いの舞台が領主のいる屋敷になるからだと無意識にそう思っていただろう。

襲い来る死の花と領主さえ倒せば、この地に平穏が訪れると。

否。

含まなかったのではない。含めなかったのだ。

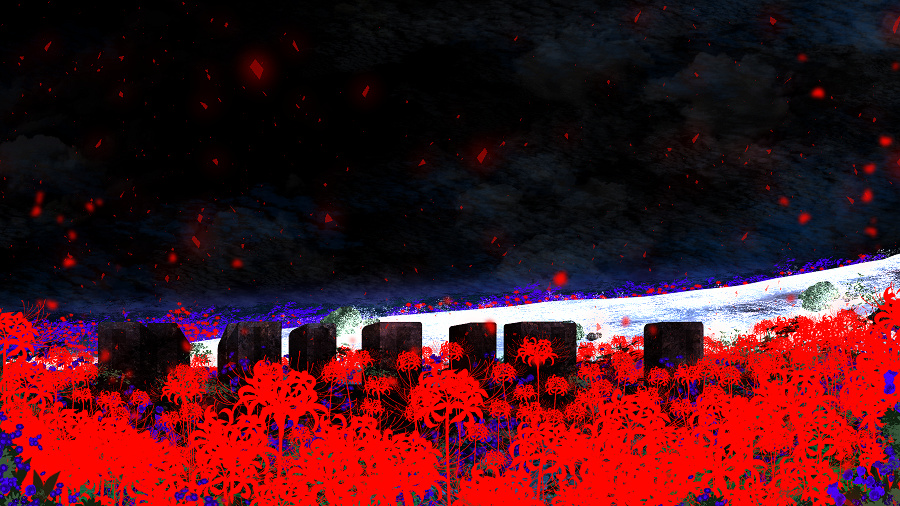

領主の住まう古い屋敷、かつては高く荘厳に聳えていたと言う城の名残。ヒエラルキーの上下を一目で理解させる石造りの城門、その外側に生きた人間はもうひとりといない。

風に乗せられたか自ら城門を越えたか、花は苗床を求めて領域を侵食し、老若男女分け隔てなく根を下ろした。

最初は弱く逃げ足の遅い者、養分は少ないが全く無いわけではなかった。

次は小さく非力な者、瑞々しさはあるが如何せん量が不十分だ。

そして歯向かい、刈り取らんとする若く健康な者。上記の者達を救わんと立ち向かってきたこれを得られた花は多くの仲間を株分けした。

そうして出来上がった花園、噎せ返る花の甘さと死臭の混ざった名状しがたき悪臭。

視界の此処彼処で狂い咲く、赤。

猟兵達は理解する。

少女の告げた「みんな、たすけてあげてね」の言葉に秘められた意味を。

最早彼らを救う術は、花ごと葬り去るより他ないのだと。

故に武器を構える。身構える。

須らく滅するために、この先に残った僅かな生存者を救うために。

ここは夢の花咲く娯楽の町、猟花爛漫ティンタジェル。

二度と笑顔の咲かぬ町。

ソラスティベル・グラスラン

ソラスティベル・グラスラン

そんな……皆、亡くなっているのですか…

だ、誰か、誰かいないのですか…?生きている人は……

っ……今は、戦わなければ

生きている人は、いるはずです。まだこの地は終わってはいません…!

無辜の民に寄生する恐るべき姿

込み上げる感情を【気合】と【勇気】で抑え付け、

花だけを狙い大斧で茨を斬り掃う

人々だけは傷つけないよう【優しさ】を籠めて

体と心を支える【勇者理論】

【盾受け・オーラ防御】で鷲掴みを防ぎ、

迫る茨の杭を【怪力】の盾で打ち払う

何故、何故なのですか

人々は貧しくあれど、今を受け入れ懸命に生きていたのに

何故こんな、地獄に伏さねばならなかったのですかっ!

蠢く赤い花の群れは、まるで人々の流した血の海のようで―――

●

予知の娘のあまりにも乱暴な世界間移動の後、散り散りに街へと下ろされた猟兵達はそれぞれが街の南に聳える城門を目印に領主の屋敷を目指していた。

ソラスティベル・グラスラン(暁と空の勇者・f05892)が下ろされたのはどうやら居住区のようだ。ダークセイヴァーの街にしては小奇麗な白壁で統一された家々と、それぞれの家を区切るための背の低い垣根の合間を駆けながら彼女は必死に生き物の気配を探る。

(そんな……皆、亡くなっているのですか……)

そこかしこで赤い花が咲いている。どれも枯れかけの花だ。

この周辺に残っているのは最初に犠牲になった者達――即ち、老人や子供達が多いようだ。根を下ろして日が立ち過ぎたか、或いは元から栄養が不足していたか。どちらにせよ猟兵達へと攻撃することすらできない花達が、彼らの養分となった人々があちこちに倒れている。生きようと必死に茨を伸ばし、蠢いている赤い花の群れは、まるで人々の流した血の海で溺れ苦しんでいるようだ。

「だ、誰か、誰かいないのですか……!生きている人は……」

走る、走る。

まだもしかしたら、ひとりくらいは、助けを待っているかもしれない。どこかに隠れて震えているかもしれない。夕陽を溶かしこんだ深く鮮やかなオレンジを靡かせて、希望を胸にソラスティベルは走る。

ふと視線の片隅を過った一つの家、カーテンもなく開けたままになった窓の奥に人の姿が見えた。もしかしたら。期待を胸に垣根を飛び越え、ソラスティベルは扉を蹴破る。壊したものはすべてが終わった後に戻ってきて謝って、直せばいい。今は人命を優先すべきと勇者を志す竜乙女は室内へ転がり込む。

「ご無事ですか!外は危険です、どうか……」

ソラスティベルの前には、安楽椅子に揺られる初老の女性がひとり、確かにいた。膝の上に編みかけの何かを置いて、両の手を止めて、背中を丸めて静かに目を閉じ、きぃきぃと揺れている。

――背から伸びた茨の先、枯れ果てくすんだ赤の花が真っ直ぐな茎の上で萎びていた。

乙女は口を覆う。花の香などない。死臭すらない。ここは、ソラスティベル以外のすべてが静止していた。何もかもの果てた、死のはらわたの中のようでもあった。

言い表せない感情が、目頭に溜まって視界を滲ませる。叫びたくなるほどの激情が胸の内を暴れまわっているというのに、喉の先へと出て行こうとしない。

「っ!」

物音に反応して振り返れば、杖を突いた老人がこちらへと空いた手を伸ばしてきていた。四肢と片目があったはずの場所からは茨が肉を割って突き出し、頭上には紅色の星の如く開いた五枚の花弁。いけない、と。視認とほぼ同時、反射的に振った大斧が老人の手を勢いよく斬り飛ばしてしまう。傷つけまいと思っていたというのに、悍ましい闇色に侵食された心が臆病な彼女を引きずり出していた。

「ぁ、あああ、ぁ」

老人の口から獣に似た呻き声が漏れた。斬り飛ばされた肘から先に茨が巻き付き、絡み合い、杭を作り上げる。

なぜ。乙女の口からようやっと言葉が形を成して漏れ出す。吐き出した感情は、理不尽へ対する怒り。

「何故、何故なのですか!!人々は貧しくあれど、今を受け入れ懸命に生きていたのに!!何故こんな、こんな地獄に伏さねばならなかったのですかっ!」

乙女の慟哭が空を裂く。裂いただけで、誰にも届かない。たった今目の前で自分を殺さんと――新たな苗床にせんとするそれに人の言葉を解する事などできるはずもなく、ただ生殖本能に従ってソラスティベルへ鋭く棘を伸ばす。

もう、同じ失敗はしない。臆病な娘は、己を染める澱んだ感情を勇気で押さえつけた。気合で何とかする。言葉にするのは簡単だが、実行するのは非常に難しいそれを、ソラスティベルは為してみせる。語り聞かされた数多の英雄譚で描かれた勇者のように。

迫る茨をバックラーで弾き、老人の身体を支えていた杖を足で蹴って手放させれば、体勢を崩した老人の背後でぐらつく大輪。前のめりに倒れてくる刹那、ソラスティベルは逃さず見極め、大斧を振るう。

「これ以上、その人を傷つけたりはしません!!!」

薙いだ大斧が、老人と茨の境目を断った。剥がれ落ちた茨が救いを求めるように、餌を求めるようにソラスティベルへと伸びたが、地に着くころには動きを止める。ぱきり、と砂礫へと変化し、一輪は命を終えた。

荒くなった息を整え、乙女は倒れ伏す老人に触れる。解っていたことではあるが、既に呼吸は止まっていた。

乙女は声を呑む。そのまま打ち捨てていくことができず、せめて、と老人を安楽椅子の傍まで寄せた。この二人は夫婦だったのではないかという憶測だけで添わせたソラスティベルは、切り落としてしまった腕を老人へと添えて、堪え切れず溢れ出した大粒を拭わぬまま家を後にする。

(ごめんなさい、ごめんなさい――!)

だが、止まるわけにもいかない。希望と、勇気と、優しさを胸に、未熟な勇者は走り出す。

静寂の取り戻された部屋、老女の背に咲いていた花が、ぼとりと落ちた。

苦戦

🔵🔴🔴

禍津火・入人

禍津火・入人

誰も彼も悲しんでなどいない、怒ってなどいない。

嘆きが奪われている。

苦しみすら奪われている。

ならば我が代わりに悲しんでやろう、怒ってやろう、苦しんでやろう。

痛みも我の一部、痛みは怒りとなって我の力になる。

怒りよ!怒りよ!怒りよ!

この狂った赤の園を、我が色で染めてやろう

●

禍津火・入人(悪心・f17394)は居住区の道の只中に降り立ってから暫く、その場を動かなかった。

正確には動こうと思えなかった。眼前に広がる光景の、命の喰われゆく惨状を、命の散り逝く現状をただ黙して見つめている。救えないと、すぐに解った。

苗床となった人々の生死は様々だ。既に死に絶え、花さえも枯れ始めているものもいれば、より栄養を得ようとした花のせいで穴だらけになり、四肢の取れかけている者もいる。まだ生きているが脳は機能しておらず、浅く呼吸だけを繰り返している者もいれば、肉体の自由を奪われ心の壊れたまま死を待つ者もいる。

(誰も彼も悲しんでなどいない、怒ってなどいない)

感情を残した者は見当たらない。誰も彼もの自由が奪われ、怖気のする痛みの中で砂時計の砂が落ち切るのを待っている。

(嘆きが奪われている。苦しみすら奪われている)

ここを地獄とは呼べまい。現世だからこそこれだけの絶望が産み出されてしまったのだろう。まだ見ぬ誰かによって造られた狂った赤の園を目を細めて、焼き付けていく。

ふと、近くから呻き声が聞こえてきて、入人は大きく瞬く赤い目玉を其方へと向けた。そこにはなんとか家から這い出てきたらしき女の姿が見えた。女は片腕に赤ん坊を抱いているものの、赤ん坊の頭部からは細い茨が数多に突き出して肉をかき混ぜる耳障りな音を立てている。まず間違いなく、助からないだろう。

女が何を呻いているか、入人には理解できなかった。なんであれ動物であれば鳴き声程度聞けば何を言いたいのか理解はできるはずではあるが、眼前のそれは異なるらしい。不快な音の羅列だけを漏らして、新鮮な養分を求めてか入人へと狙いを定めている。

「最早人ですらなくなったか。心は何処だ。その胸に抱いているものは違うのか」

答えが返ってくるはずもなく、女は立ち上がり身を捩る。死花の茨の先端が一層澱み、赤黒の滴が滴って落ちた。落ちた先、腕の中の赤ん坊の口からごぽりと鮮血が溢れ出した。

ああ、と。薄く開いた口から言葉が漏れた。入人の視線は哀れな女の、目玉さえなくなった眼窩へ注がれた。

「ならば我が代わりに悲しんでやろう、怒ってやろう、苦しんでやろう」

入人は感情の失せた声で、慈悲に満ちた表情で人々へと告げる。と同時に、少年の周囲に目に見えぬ何か、触れてはならないものが渦巻いた。

――怒りよ。

両の脚は根も同じ、深く吸い上げた万人の嘆きが幼い神へと流し込まれる。

――怒りよ。

両の腕は葉の如く、四方から突き刺さる万人の苦痛を浴び、神に権能を与える。

――怒りよ!

そうして、黒い肢体より産み出されたのはそこかしこに転がる彼らと同じ、棘の群れ。違いがあるとしたならば、栄養の有無。人間という一個体からのみ生命を得る死花達と異なり、入人の糧は渦巻く負の情念のすべて。今目の前で我が子の姿さえ見えず、死花に支配されてしまった女の無念も、後は死を待つばかりで生きる事への希望を無くした苗床の諦念も、肉体が死に絶えた哀れな犠牲者に一欠片残された魂さえも搾取して、己の力へと変換する。

悪神は嗤う。痛みを怒りに、怒りを力に。己を中心に現世へ根の国を産み落とした。

「人の怒りを知るがいい!!」

入人の全身から放たれた黒の棘が全てを絡め捕る。触れたものを片っ端から捻じ切り、擂り潰し、跡形なく呑み込んでいった。毒の一雫も血の一滴もただ黒く、暗く、染め上げられてゆく。ここに残るのは正しき死だけだ。余剰なものは骸の海へと散り飛ばされ、魂の失われた屍体だけが置き去られる。

その中心で神は供物を受け取るのみ。駆逐するごとに嵩増す絶望を新たな糧とし唇を舐めた。

棘の消えたその場所に残ったのは、死花の呪縛から解かれた亡骸達。

そして、領主の屋敷を目指す少しばかり機嫌の良くなった少年の姿だけだった。

成功

🔵🔵🔴

クロト・ラトキエ

クロト・ラトキエ

『たすける』なんてご大層なものじゃなく。

僕に出来るのは、屠る事だけ。

それを何と呼ぶかは、呼ぶ方にお任せしますが。

これは際限無く拡がりかねぬ災厄。

ならば、終わらせませんとね。

――猟兵、ですから。

狙う先は人より花。殊、根は捨て置かず。

万が一にも、二度と苗床など得られぬ様。

ヒトの動きにも注意は払い、鷲掴みが来そうなら“見切り”を図り。

“カウンター”の要領で鋼糸を花へと。

トリニティ・エンハンス起動、炎の魔力を攻撃力に。

数で押して来るなら“範囲攻撃”も視野に。

常の穏やかさを纏ったまま。

焼き払い、断ち切ります。

(ふと思う。

『閉じ込められたひと』

そのオブリビオンは、さて何を思ってひとを手元に置いたのだろう)

ノワール・コルネイユ

ノワール・コルネイユ

老いも若きも。何れ違わず成れの果て

痛かっただろうか、恐ろしかっただろうか

せめてこれ以上、苦しみはさせまい

…終わらせてやる

長剣二振り、一撃一撃を重く

殺す以外に術が無いのなら、手加減はしない

だが、屍肉を傷めつける趣味もありはしない

ただ粛々と、役割を果たすのみ

棘や鞭は【範囲攻撃】で纏めてなぎ払い

隙を見せれば素早く【二回攻撃】を叩き込む

【見切り】で相手の動きを見定めつつ観察

花に核たる急所があるならば【串刺し】で手早く葬れないか試してみよう

命を糧に咲く花、か…

よくもこんな忌々しいモノを産み出してくれるものだ

一本残らず手折って、燃やし尽くしてやるさ

今更…そんな手向けを望んじゃいないかもしれないだろうがな

●

クロト・ラトキエ(TTX・f00472)は領主の屋敷を目指し進む最中、遭遇した人々から花を引き剥がしていた。

万が一にも、二度と苗床など得られぬようにと鋼糸も駆使して丁寧に花を抜き取り、これ以上花に餌を与えてはならないと剣で刈り取り、根まで燃やす。それをただ、繰り返し。

これはただの殺戮だ。こうせねば先に進めない、それだけだ。言い聞かせながらも素通りなどできず、襲い掛かりもしない花まで摘み取る。それしかできないからと一輪と残さず刈り取り、ただの死体となった彼らを置き去った。

そうして居住区を走り抜けた先、視界の開けた場所で立ち尽くす人影を見た。クロトの気配に気づいたその人影――ノワール・コルネイユ(Le Chasseur・f11323)もまた振り返り、視線を交わす。

ここは公園のようだった。しかし、UDCアースにあるような遊具の並ぶ子供たちの遊び場ではなく、観賞用の木々と花壇の置かれた住民たちの憩いの場という方が近い。それでもダークセイヴァーの街にしては豪勢なものだ。領主ではなく住民たちの為にこういった場所を用意できるほどに、元々の領主は良い人物であったようだ。

そんな場所が、住民の死体で満ちる事になろうとは思ってもいなかっただろうが。

「数が多かったようですが、彼ら全員を?」

「全員ではない……あの子達が最後だ」

公園にはノワールへと襲い掛かって来た死花と苗床達の末路が転がっていた。根は浄火され、花の取り除かれた屍体――恐らく、自分と同じ考えを持っていると見たクロトはノワールの視線の先を辿る。そこにいたのは二人の子供だ。花が生えているようには見えないが、様子はおかしい。しゃがみこんだまま呆然と焦点の合わない目でこちらを見ていた。

まだ幼い少年と少女は幽鬼の如く立ち上がる。此方に近付いてくる幼い顔立ちの、薄く開いた唇の奥に蠢くものが見えたその時、少年の頭を突き破り茨がうねる。そのまま隣の少女の頭蓋を突き破り縫い留めるようにふたつを繋ぐと、花は少年少女の背後より赤々と咲き誇った。花弁に脈打つ血の赤が、命の流動を嫌が応にも理解させる。

救えないのだと、分かり切っていた現実を叩き付けられた。

「命を糧に咲く花、か……よくもこんな忌々しいモノを産み出してくれるものだ」

「同意しますよ。その上これは放置すれば際限無く拡がりかねぬ災厄、今、ここで断たねばなりません」

「勿論、一本残らず手折って、燃やし尽くしてやるさ。今更……そんな手向けを望んじゃいないかもしれないだろうがな」

クロトはグローブの内側で糸を巻き取り、ノワールは二振りの長剣を引き抜いた。少年と少女は縫い留められた頭を動かすことなく、人語ではない何か呪詛めいた音の羅列と茨を吐き出し、手を伸ばしてくる。

共に抱いた思いは同じ。「終わらせる」ため、死して尚辱められる彼らにこれ以上の苦しみを与えないために、猟兵達は刃を向けた。

ふたつなぎの子供達は異様な速さで接近し、短い腕でそれぞれへと掴みかかろうとする。クロトとノワールが左右に散ればがくんと揺れて、僅かばかりに力の強かった少年側――ノワールの方へと迫っていった。

少年と少女の目からは光が奪われ、涙さえも流せない。ぼたぼたと滴るのは茨に巡る毒の影響で垂れ流している鮮血。それさえ吸い取って花弁の赤さを、葉脈の紅さを増させていく死花にノワールは眉を顰めた。

老いも、若きも。ここに至るまでに遭遇した住民たちの成れの果てを、狩人は等しく倒した。皆一様に苦悶の表情を浮かべ、人の言葉も、思考さえも奪われていた。

(痛いだろうか、恐ろしいだろうか)

最早感情を己の意思で示せぬ子供達に、今できる事は何か。答えは出ていた。ただ粛々と使命を全うする。この地に運ばれ与えられた役割を果たす。そのための、一振りを。伸ばしてくる手を躱しながら好機と弱点を探る柘榴石色が、茨の違いを見出した。

攻撃してくるのは太く、先端が鋭利に変形した茨のみで、子供達の肉体を接合している細い茨は攻撃には使用してこない。二つを繋いで、花へと栄養を運んでいるように見える。推測の域ではあるが、これを断てばふたりの肉体を解放しつつ、栄養の供給をも途絶えさせられるのでは。幾重もの花を散らしてやっと辿り着いた答えを証明するためにノワールは剣を構えた。

一対の銀で動かすのは止まってしまった彼らの時だ。肉体に傷を付けぬようにと極限の集中を持って魔を払い、繋がれた二人の身体を引き離すべく細い茨を断つ。捉えたそれを逃すことなく正確に切り離せば、ぐらりと倒れ込む子供たちの間を抜けて背の接続部も断ち切った。

「頼んだ!」

「ええ、お任せを」

剣を手放し、子供達の屍体を受け止めたノワールに変わり、死花と相対するのはクロトだ。呼吸ひとつとして乱すことなく、平常を保った男は新月の名を持つ刃を抜き放った。

苗床を失った死花が毒満ちた茨を差し向けようとすれば、片手の鋼糸を繰り茨の動きを弾いて攻撃を阻害。利き手に握った剣の切っ先から、刀身へ向けて渦巻くように炎の魔力を満たしてゆけば、熱に怯えて花が懸命に抵抗する。

「これで、終わりです」

暴れる茨を潜り抜け一閃。炎の一断ちは赤黒く開いた花を瞬く間に焼き焦がし、花から蜜へ、蜜から毒へと引火して見る見るうちにすべてを灰へと変えていった。温い風が、灰を濁った空へと運んでいくのを見届けて、クロトは刃を納めた。

「――こちらは片付けました。其方は?」

「ああ、浄化した。身体の中にも残っていないだろう」

花壇に寄りかかるように子供達の亡骸を寝かせたノワールもまた立ち上がれば、周囲を見回し、改めて花の脅威が消えたことを確認する。

「どうする?見るからに、あの分厚い壁の先が領主の屋敷のようだが」

「もう少し街を巡ってみましょう。犠牲となったのが住民だけとは思えませんし」

「……一本残らずとは言ったが、本気で全て助けるつもりか?」

「『たすける』なんてご大層なものじゃありませんよ。僕らに出来るのは、屠る事だけ。ほら、お仕事を続けましょう。なんせ僕らは」

――猟兵、ですから。

そう呟いて、彼らは新たな花園へと駆けていった。

一人でも多くを、支配される苦しみから解き放つために。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

壥・灰色

壥・灰色

壊鍵、起動

四肢に『衝撃』を装填

既に死んだならば、嘆いても取り返しがつかないならば、一撃で粉砕するだけだ

メドは言った、『助けてあげてね』と

おれのこの腕でそれが叶うかは知らないが、それが死に依ってのものであれば

おれは魔剣

人を貫くことに関しては、自信がある

ロード、マーシレス・マグナム

止血阻害毒を喰らい続ければ継戦が困難になるだろう

よって、距離を置いて間接距離から砲撃戦を行う

両手の衝撃を、術式を通して『侵徹撃杭』に精錬

青白い火花と共に貫殺式が成立

繰り出す拳と共に、衝撃を『射出』

遠距離から花に取り憑かれた人々を爆撃する

表情はない

哀しみがないわけではないけれど

おれが嘆いても、何も帰ってこないのだから

●

商業区、大通り。ティンタジェルの街の豊かさを象徴する、領地最大の市場。本来ならば多くの商人、住人、店員達によって賑わっているはずのこの場所も今は枯野の如く静まり返り、在るのは領主の屋敷まで続く広い道と、茨に憑かれた人々のみだ。

街を二分する石畳を目で追って、壥・灰色(ゴーストノート・f00067)は無感情な煤色を城門へ、その先に広がる曇天へと向けた。墨を流したその上に鉄錆を散らしたような鈍い空。

(メドは言った、『助けてあげてね』と)

澱んだ儘、一筋の光さえも差さない。こんな世界に、この街に、救いをと。予知を語った少女の言葉に色はなかったが、無色であるからこそ見える思いがあった。罅のように薄く傷を残す願いが。その内容まで灰色は読み取れない。人の心などという移ろいやすく偽りやすいものを好んで読もうとはしない。それでも、この地へやってきた。

死以外の救いのない者たちへと嘆く心は置いてきた。取り返しがつかない以上、彼ができるのはひとつだけだ。

獲物を見つけた死花の群れがゆったりと迫り来るのを見て、死臭と蜜の混じった鼻を衝く匂いに眉を顰める事さえもなく、灰色はゆるく拳を握りこんだ。軸足をそのままに、片方の足を半月に引いて腰を落とす。敵から目を逸らさぬままに呼吸を整えれば、胸の魔導銀より魔力を巡らせ、神経と同調された回路を奔る馴染んだ感覚に意識を戦闘思考に切り替える。

魔力は両手足に至り衝撃に変換、攻撃手段(タマ)は装填された。

「人を貫く事に関しては、自信がある」

魔剣たりえるその身を以て、少年は眼前の禍き花園を刈る刃となる。

人の形を保ったまま、人より鋭利な兵器へと。

「壊鍵≪ギガース≫」

――起動。

低い呟きと同時に前方へ軽いジャブ。ほんの一瞬の動作で放たれた衝撃は前方に迫っていた死花のひとりを後方へ派手に吹き飛ばす。まだ軽い一撃ではあるが、栄養が足りていなかったのだろう。花も人も着地と共に崩れて散る。

続いて迫る死花からバックステップで距離を取り、右足で空を裂く。敵と離れていてもいい、寧ろ距離があった方が良い。止血阻害毒に身を侵されることを避け、灰色が選択したのは砲撃戦。その身を移動砲台とし、群れる花を間接距離より撃ち滅ぼす。

離れた場所で花が二輪、人が二人ほど跳ね飛んだ。再起不能と言えば聞こえはいいが、二度と彼らに命は宿らない。

銃を撃てば衝撃に耐えかね手が跳ねるのと同じように、一撃を放った灰色にもまた『衝撃を放ったことによる反動』が襲い掛かる。放つ力が大きければ大きいほど身体に負担をかける――はずであった。

しかしその反動さえも灰色は次弾として装填(リロード)、遠間に射出しながら更に装填、これを繰り返すことによりほぼ無限に弾丸を補充し続けることが可能となっていた。それだけではない、威力は四肢を振るう毎に僅か嵩増し、少しずつ少しずつ蓄積される。

故に、剣は折れず鍵は錠を打ち砕く。

高まり続けた衝撃装填は一体一体を吹き飛ばすだけには留まらなくなってきた。で、あるにもかかわらず花の勢いは止まらない。それだけ多くの人々が犠牲となったのだろう。

もう十分だ。灰色が両足に装填した衝撃を開放。刹那で花の群れから更に距離を取り、大通りの入り口付近に着地する。背面に誰もいないことを確認。前方にも他の猟兵の姿は見えない。好機だ。

両腕に蓄積・装填していた衝撃に組み上げた術式を通し、片腕へ明確な死を形作る。

(――ロード、マーシレス・マグナム)

例えるならば破城槌。如何に堅牢な城門も一撃のもとにこじ開けるもの。自らへと跳ね返って来ていた負荷を装填し、ここに読み込み、道を為すため叩き付ける。

青く飛び散る火花が煤色の眸に光を映した。この世界に失われて久しい青色に花達の動きが止まる。その瞬間を少年は逃さなかった。

「貫け」

別れの言葉は短く、撃ち出す拳には満腔の力を籠めて。反動で灰色自身の身体も両足を踏ん張ったまま後方へと下がるも、地を駆ける蒼雷にも似た可視化された衝撃――解き放たれた侵徹撃杭は大通りに溢れた数多の死花群を平らげる。

大通りを端から端まで貫いた爆撃は石畳をも吹き飛ばし、真っ直ぐと射程上にいた花々を塵へと還す。通りに沿っていた店は無事だが、道の上には何も残ってはいない。死花に囚われていた人々の亡骸も、皆吹き飛ばしてしまっていた。それしかできないと思いながら小さく悔しさを抱いていた灰色は、感情を表に出せない儘に撃ち出した拳を見つめる。

(おれが嘆いても、何も帰ってこない。おれのこの腕で誰かをすくえたかどうかなんて知らない)

それでも死に依って与えられたものがあったのなら、進もうと。少年は視線の先に聳え立つ領主の屋敷へと向かい、走り出した。

大成功

🔵🔵🔵

華折・黒羽

華折・黒羽

酷いにおいだ…

足を踏み入れた途端に町を覆う死臭、腐臭

吐き気がするほどの臭いに盛大に顔は歪められる

人よりも多くの臭いを嗅ぎ取ってしまうせいで

呼吸を躊躇いたくなる

…くそ、気持ち悪い…一刻も早く刈り取る

屠を構え死花刈りへ駆ける

既に屍と化した町民に意識は削がない

救えないというなら一刻も早く静かに眠らせる事のみ

接近戦を躊躇わず間合いを詰めて

斬り付けていく端から『生命力吸収』を

逃げず、退かず、只敵を屠る事のみ

『激痛耐性』で痛みは知らぬ振り

むしろこのほうが臭いへの気も逸れるというもの

死花の止血阻害毒を受けたとて

流れる血は屠の養分とすればいい

啜れ、屠

─そして、喰らえ

後は暴れる屠の意志に添うのみ

※アドリブ歓迎

風鳴・ひなた

風鳴・ひなた

檻に入れられた訳じゃなくても逃げられなかったんだろう。

一度慣れてしまえば抜け出すのは困難だ。

人……苗床の動きは緩慢そうに思えるけれど茨の鞭が厄介そうだね。

クライシスゾーンの竜巻で【2回攻撃】

最初は苗床を狙って素早く小規模な一撃。

次は襲い来るだろう鞭を【なぎ払い】断つために大きな風を。

初撃は竜巻そのものでの攻撃より操作を途中で解除して

勢いのついた無機物をぶつける方が効果的かな。

できるだけ敵との距離は保っておくよ。

素早い立ち回りはあまり得意じゃなくて。

領主が花に魅せられなければこの街はまだ、

――だけどそれは幸福だったのかな。

今の僕達にできるのは彼らを葬ることだけ。

赤い花を散らそうと、また風を呼ぶ。

●

遠く、罵声とも怒声とも取れる声が聞こえる。

賑やかな大通りを一つ外れれば、そこは宿屋と酒場の立ち並ぶ歓楽街へと変わる。遠方から品を運んでくる商人の達の為にと、かつての領主は指定された店でのみではあるが酒の販売を許可していた。金さえあればその他にも相応の娯楽が用意されており、品を売って財布の潤った商人たちが今度は客としてこの街に金を落す。こうして金の循環を良くしたことが街の繁栄に大きく繋がっていた。

しかし、オブリビオンに支配された今となっては娯楽などというものは此処にない。ただでさえ強烈だった死臭と腐臭に加えてあちこちから酒の臭いまでもが入り混じり、複雑に入り組んだ路地を駆ける華折・黒羽(掬折・f10471)の嗅覚を狂わせてゆく。

(……くそ、気持ち悪い。酷い臭いだ)

この街にやって来てからというもの、捻じ曲がるような臭気に幾度となく鼻を覆ってはいたのだが、そろそろ覆うだけでは限界が近づいてきていた。眉根を寄せて、極力口だけで呼吸をするようにしながら進行方向を、歪に花の群れる路地を睨んだ。

「大丈夫?」

「……ああ、なんとか」

「無理はしないようにね。辛いなら別の道を探せばいいんだから」

そんな黒羽に柔らかく声を掛けたのは、つい先程偶然合流した異形の黒狼――風鳴・ひなた(怪物と花・f18357)だ。桃色の鮮やかな目玉六つで周囲を警戒しながらも、どこかから聞こえる奇妙な音の発生源を探っている。

悲しそうな、苦しそうな、つらそうな、やり場のないような。負の感情の渦巻くそれが人の声のように聞こえたから。

一縷の可能性を求めて路地を進む彼らは進路を塞ぐ花を片っ端から薙いで行った。

緩慢な動きで迫り寄る死花達を襲うのは、何処からともなく現れる突風。ひなたの広い視界に捉えたあらゆる無機物――壊れた酒樽が、崩れた壁の瓦礫が、壊れて放り出された木の椅子が、ひなたの望む通りに変換され、時に変換されないまま風に飛ばされ、苗床となった人々へどずんとぶつかってゆく。そうして体勢の崩れたところを黒羽が手にした黒剣ですり抜けるように断ち斬った。斬り、裂き、斬り、裂き、地図もない儘ただひたすらに声を辿って突き進む。

視界内最後の一輪を切り伏せる頃には、ひなたの起こした風のお陰で臭いが散ったこともあり、黒羽は幾分か調子を取り戻せていた。だからこそ近付いていたあの音が、間違いなく人の声であると解る距離に至っていたと――否、此方が近づいているのではなく、彼方から。声の主が破壊の音を伴って此方に近付いてきているのだと。

「――どうやら、生存者ではないようだな」

「だね。右側からくるよ、気を付けて」

壁を壊す音が徐々に近づき、剣を地面と平行に構える黒羽と、長い耳でより正確な音を拾うひなた。息を呑み、ただ現れる瞬間まで神経を研ぎ澄ます。

そして。

「るあああああアアアアアアぁぁぁぁぁ!!!」

眼前、見知らぬ店の壁が破壊されて漸く姿を現したのは一際巨大な花を咲かせた青年だ。花弁の表面に太く浮き上がった血の色がは一際濃く、恐らくは、ここに来るまでにも多くの隣人知人を散らせたのだろう。青年に敵味方の区別はついていない。知能は奪われ、理性も本能もなく、ただ操られるが儘に破壊する暴虐となり果てた。全身の傷から血を吹き出し、それを吸い上げられ動かされている。

勿論、眼前の餌ふたつに関しても青年の拳が、死花の棘が容赦なく襲い掛かる。

「……一刻も早く、刈り取ろう」

「うん。今の僕達にできるのは彼らを葬ることだけだから」

葬る事で、オブリビオンの支配から解く。それだけだと、ひなたは周囲を確認、可能な限りの無機物を風に変換する。狭い路地、加えて素早い立ち回りの出来ない己の役割は援護であると言わんがばかりに追い風を、向かい風を吹き付ける。

風を受けて黒羽は勢いよく、歩幅も大きく、多少の傷は気にも留めずに間合いを詰めて男の片腕と茨の数本を切り落とす。が、相手は最早痛みも感じていないのか、叫びを止めることなくもう片方の腕で黒羽を掴み、茨の杭を叩き込まんとした。

青年の指先が黒羽の剣を持たない手に触れる、まさにその瞬間。突風が二人の間に生まれてそれぞれを後方へと弾く。切り落とした青年の腕を、最早生きたものではないそれを風に変えたひなたによってふたつの距離は離れた。

接近の代償としては軽いものの、掠った茨が黒羽の腕に傷を生む。滲んだ鮮血が次第に溢れて手首まで流れてくれば、毒の影響でじくりじくりと痛む傷口を見下ろし、ちょうどいい、と腕を下げた。

「啜れ、屠」

びきり。

滴る鮮血を啜り、黒の剣は歓喜の声をあげる。道中の花を刈り取ってなお満たされていなかった腹の中に、生温かな甘露を流し込まれて余計に腹を空かせたのか。喰らう事に特化した形状へと剣は変化していく。

暴れる男が、がなりたてる様に吠えて突進してくるにも関わらず、黒羽は薙いだ湖面の静けさで剣を――最早そうとは呼べなくなった「喰らい、屠るための何か」を掲げた。

「喰らえ」

命ずれば、轟音。異形の刃は恐怖さえ失った青年を、内側を食い荒らす茨諸共喰い尽くす。怒声が悲鳴に、悲鳴が嗚咽に成り下がり、行儀悪く食い滓を散らしながら咀嚼する刃を黒羽はただ見つめた。

救えないというなら一刻も早く静かに眠らせる事のみ。そう考えてはいたが、余りにも酷な最期だ。剣の力を解放しながらもどこか後悔を抱き、群青の眼差しを濁らせる。それでも最期まで、剣が食い荒らし満足するまで、黒羽は見届けた。

●

青年が剣に喰われている最中、ひなたは断りを入れてから戦場を離脱した。あの青年の声とは違う、別の声が風に乗ってどこかから流れてくる。その正体を探して走った。途中の路地、青年が通過してきたらしき大穴が開いていたおかげで風通しの良くなった家々の中を突っ切れば、ひとつの店の前へ辿り着いた。

――あはは、あはははは……

笑い声。息継ぎを挟んで延々と続くのは高く澄んだ響きだ。ひなたはゆっくりと扉を開けて、小さな店を覗き込む。

そこは、他とはまた異なる「異質」に満ちていた。きっと花屋だったのだろう。室内の至る所に飾られているのは溢れんばかりの花、花、花。どれもこれもが枯れてしまっている上に水も腐っている。黒い姿のぬえに似た彼がここに来れば、あまりの臭いに倒れてしまっていただろう。

そしてその花の群れの中、ひとりの少女が床に座って笑っていた。頭上に咲いたピジョンブラッドを思わせる鮮やかな赤は他の死花とは比べようもない美しさ。しかし、花弁は最早残りふたひら。散らされた花弁が床に、少女の膝に落ちていた。

彼女もまた、救われなかったのか。と、目を細めた。領主が花に魅せられなければこの街はまだ人々の幸福に満ちていたのかもしれない。眼前の少女ももっと朗らかに、華やかに笑っていられたのかもしれない。

(――だけどそれは幸福だったのかな)

人々を閉じ込めた檻は逃げ出そうと思えば逃げられた。扉に鍵などかかっているはずもなく、開け放たれたままだった。しかし人々が選んだのはこの土地で生きる事だ。愛着した土地と、細やかな平穏が保たれた日常。これ以上の苦しみを得る事はなく、これ以上の幸福も得られないぬるま湯に浸ったような日々。甘ったるい熱に慣れてしまえば、己の身体と湯船が同化してしまったかのように抜け出せないのと同じ。人々は退路を見失ったまま居座り続け、絶望へと転がり落ちた。

(これ以上、苦しめなくたっていいはずだろう)

ひなたはそっと、枯れて死に絶えた花達を風に変える。もう、ひとひらも残さないようにと。少女を蔓延る花を浚って、部屋に満ちていた死の臭いを掻き消して、風が外へと抜けてゆく。何れ元の形に戻ってしまうとしても、この狭い檻の中に囚われたままなのは息苦しい。

(きみの大切なひとに、会えたらいいね)

売り物のなくなった店の中で、たった一輪だけ。黒狼の落としていった白いアネモネだけが少女へ供された。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

アウレリア・ウィスタリア

アウレリア・ウィスタリア

人を苗床とする死の花

その紅は血の赤色ですか?

【蒼く凍てつく復讐の火焔】による焔

それを鞭剣と身体の周囲に配置

死花の茨の鞭を切り払い、そこから蒼の焔で凍てつかせ燃やし尽くしましょう

鞭剣で捌ききれなくても、周囲に配置した焔を盾に

死花の周囲を駆け抜け、すれ違い様にその身を凍てつかせましょう

えぇ、助けましょう

その死花という檻を、楔を焼ききり

これ以上の苦痛のないさいごへと

出来ることなら遺体だけでも……そう思いますが

苗床となった身体から死花の根を取り除くのは難しいのでしょう

せめて魂が汚されることはないように

ボクの焔の中でしばしの眠りを…

この狂気を持ち込んだものに復讐を果たし弔いの歌を捧げるまで

アドリブ歓迎

モリオン・ヴァレー

モリオン・ヴァレー

……そう、もう手遅れだったのね

底無しの欲望の赴くままに、こんなに大勢を『苗床』にしてしまった……

見逃す訳にはいかないわ

<情報収集><暗視>右目眼帯を取り霊力による視界を確保

【パイロ・ブラスト】発動

<破魔><クイックドロウ><属性攻撃>

悪い燃費がさらに悪くなるけれど手は抜かないわ

炎に破魔の力を宿し左手の銃より炎の弾幕を

<スナイパー>ヒトの体に当てても恐らく効果は薄い

狙うなら上部の花よ

<ロープワーク><オーラ防御>

空いている右手指先からは重力を纏い伸びる刃と化した霊糸を展開

鞭の様に振い迫る茨の鞭を断ち、余裕があればこれでも花とヒトの境目を断つわ

『たすけてあげてね』、か

こんな方法でしか救えないとはね

●

領主の屋敷と街を隔てる門の前。群がる赤の中にひと際目立つ巨大な花が三輪揺れている。苗床となった犠牲者の頸には太い縄、予知の光景として語られた「一昨日」の処刑者たちだろう。領主にあらがったはずの彼らは皮肉にも領主の屋敷へ至る唯一の道の番兵となっていた。

モリオン・ヴァレー(死に縛られし毒針・f05537)は物憂げにこの世界へと飛ばされる手前に付け加えられた言葉を反芻していた。まさか、死を与える事のみでしか為せず、生存を約束されたのは僅か一握の砂にさえも満たないなどとは思いもしなかっただろう。

「けれど、見逃す訳にはいかないわ」

「えぇ、助けましょう。ボク達はそのために来たのですから」

彼女の隣、黒猫の仮面の下でマリーゴールドの眼を細めたアウレリア・ウィスタリア(憂愛ラピス・ラズリ・f00068)が凛と続く。その手に握る鞭剣がざらりと音を立てて刃を落し、接近してくる死花とふたりの乙女の間に境界線を作った。ちらりと横目に見たモリオンの武器は、どうやらマシンピストルが一丁。

「ボクが前に出ましょう。援護をお願いしてもいいですか?」

「わかったわ。後ろは任せて」

モリオンが右目の眼帯を外せば秘された黒瑪瑙が文字通り死花達を射抜くように見つめる。街ひとつ、底なしの欲望が食い荒らした。あまりにも多くを苗床として、望まれぬ花園をこの地へ産み出した。最早散ってしまった命を救う事は出来ないのだとしても、せめて。

隣人の死を嘆けぬ誰かに代わり弔う為に、愛する者達を失ったうえに己さえも奪われた誰かに代わり復讐する為に。ただ、救うために。

「始めましょう」

展開。より鮮明となった視界内、漂う霊力の流れを読み取れば蠢く赤へと掃射(ファイア)。モリオン自身の霊力を変換して産み出された火炎属性の弾丸は頭上を越えて降り注ぎ、死花の群れへと次々に着弾。その衝撃が、燃え移った炎が、着弾の衝撃で僅かに生まれた火花さえもが死花の動きを止める武器となる。

弾丸生成は燃費が悪い。元々悪い方ではあるがそれが輪をかけて悪くなる。でも手を抜くわけにはいかない。腰のベルトでタンクが一つ、早くも空になりそうだがそんなことは今気にしていられない。

(いいわ、全部空になるまで撃ち尽くしてあげる)

そして、燃やし尽くしてやると。引き金にかけた左手人差し指に力を込めた。

降り注ぐ弾幕により見る見るうちに炎に呑まれ動きの止まった苗床達を前に、アウレリアは柄の先に垂れた細く連なる鎖を摘まみ上げ、指先に火を点す。絶対零度の蒼い炎は指先から鞭剣へと燃え移り、瞬く間に切っ先まで。しなる茎に幾重もの花を咲かせたかのように、アウレリアの焔は刃のありかを惑わせ、火の粉を散らして揺らめいた。

最初に布いた境界へと死花が近寄れば、鞭剣の一振りで赤く燃えるそれらを彩る。前列に並んだ死花を纏めて薙ぎ切れば、瞬時に燃え広がる蒼。手首を返し、更にもう一閃。最小の動きで繰り出す刺突は鋭く奥へ、奥へと焔を行き渡らせ、ひとひら、ふたひらと赤の花弁を焼き尽くす。

「死花という檻を、楔を焼ききり、これ以上の苦痛のないさいごへと」

――ボクたちが送って差し上げましょう。

片手の銃で炎の雨を降らせる黒水晶の乙女が、軽やかに舞いながら炎を広げるロベリアの乙女が、戦場を冷たく熱く燃やして包みこむ。亡骸だけでも、などと言ってはいられない。広範囲にわたり炎をばら撒けども相手の数も多い。ひとりひとりに気を遣っていられるような余裕などなかった。

故に、絨毯爆撃、一斉攻撃。鎮魂は全てを終えたそのあとに、必ずと。願いと祈りと、一欠片の悔しさを胸に死花を焼き滅ぼしていく。

ひたすらに武器を振るい、弾幕を降らせたその結果。城門前に群がっていた数多の花も残るはひとりと一輪。太い縄を首から下げた男が、今にも千切れて落ちそうな片腕と茨で無理矢理補強された片足を引きずり前進する。

アウレリアは剣の焔を増させようと刃に手を添えたが、モリオンがそれを静かに止めた。燃え広がった炎の間を呻きながら、ふらり、ずるりと迫って来る男を前に、右手の指先がぴくりと動く。

「これで終わりよ。眠りなさい」

密かに、右手で繰り続けていた霊力の糸を男の体に巻き付ける。弛んだ糸を強く引けば、ぐらりと身体を崩した男の肉体が炎の中へと倒れ込んだ。死花諸共その身を焼き、唸り声をあげながらも手を伸ばす男にモリオンは確実な終わりを与えた。

正確に言うならば男の背負う燃えかけの花へ。凝縮した霊力を一発分の弾丸へと変え、破魔の力も添えたそれを丁寧に装填。ぱぁん、と短く高く響いた銃声が完全に花を絶やした。男の亡骸はそのまま焔に呑まれ、静かに、灰へと還ってゆく。

男の亡骸が燃え尽きれば炎を消し、戦場に残ったたったふたりは息を吐いて武器を下ろした。

「戦闘終了(クリア)――これで道は確保したわね」

「ええ、なんとか。さあ、早く生存者の救出に向かいましょうか」

「いえ。私は此処に残るわ」

モリオンは眼帯を付け直し、街の様子を確認する。至る所で土煙や黒煙が立ち上り、時折轟音と共に建物が崩れる。戦闘を続けている猟兵はまだ多いようだ。ここにいた花達全てを倒したとはいえ、油断はできない状況だと判断し、モリオンは上着の下に隠した霊力タンクの残量を確認した。半数は消し飛んでしまったが、まだ少しだけ残っている。まだ、いける。

「まだあの花が残っているかもしれないし、此処を狙ってくるかもしれないわ。ある程度の味方が集まるまでは此処で見張ってるから、先に行って」

「……わかりました。あとは任せます――ご武運を」

眼差しだけを送って、アウレリアは屋敷の中へと消えていく。その背中を見送って、もう一度モリオンは街へと目を向けた。

まだ、花は潰えていない。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

ヴァン・ロワ

ヴァン・ロワ

アドリブ◎

【犬猫】

なるほど今回はそういうオーダーかぁ

死が救いになるならいくらでも

ああ、生きてる子は助けてあげた方がいいのかな

ナイフを投擲茨を弾き

戦えないなら隠れてなよ子猫ちゃん

子猫ちゃんに笑みを向ける

へぇじゃあ見せてもらおうかな

言って宙返り

【命の逆さ時計】を発動して跳び上がる

素早く駆けて敵の懐へ飛び込んで

鷲掴もうとする手には慈悲の欠片もなく峨嵋刺を突き立て

勢いで地面に叩きつけるように

更にもう一本で追撃の2回攻撃

アンタも毒なら毒は効かねぇか?

影から魔の手―月蝕を出し生命力吸収して終わらせてやる

さぁて、子猫ちゃんは死んだかな?

もし養分にされてたら“助けて”あげないと

生きてる姿を見て愉快そうに笑う

雨乃森・依音

雨乃森・依音

【犬猫】

助けるって、そういう意味かよ…

死が、救いだって言うのかよ

――くそったれ

…それでも、

生きてる奴がいるのなら

生に縋る命があるのなら

行くしかねぇよな…

あ゛?なんだこのいけ好かねぇ犬はよ

子猫…否定出来ないのが悔しいと睨み返して

うるせぇな…確かに俺は戦力外もいいとこだけどよ

それでも俺にだって出来ることくらいあるだろ!

――ソテル、頼む

祈り、歌を捧げて喚ぶは共依存の邪神

こいつらを“救ってくれ”

棘と鞭は触手で捉えて打ち返してやれ

隙を見て体当たりだ

俺は歌って支援を

まあ、俺は弱ぇし無傷じゃいられないかもしれねぇけど

どん底には慣れてるから

…死んでねぇよくそ

お前の手なんて借りるか

弱者には弱者の意地があんだよ

●

(助けるって、そういう意味かよ。死が、救いだって言うのかよ)

――くそったれ。

小さく吐き捨てた雨乃森・依音(紫雨・f00642)が死花の群れへと、正確に言うのならば救えなかった人々へとの眼差しを向けた。

ここは大通りのすぐ近く、他の村や町からやって来た商人達が仮の店を開き、品を売るための広場だ。年に数度の祭りを行うためにも使われるからと公園よりも広く作られた障害物のない場所だが、今は壊れた荷台や投げ捨てられた商品の数々でひどく荒らされている。潰れた果実や野菜が散乱し、美しかった織物も血と泥とその他あらゆる汚物で汚されていた。

依音へと襲い掛かっている彼らも元をたどれば他の町や村からやって来た商人達だろう。この街を訪れたことで命を奪われた彼らは故郷へ帰る事も出来なくなった哀れな犠牲者。彼らへの救いは、それこそ依音が心に浮かべた通り「死」以外にはないのだろう。

それでも、だ。

(この先に、まだ生きてる奴がいる。生に縋る命があるのなら……行くしかねぇよな)

「なるほど今回はそういうオーダーかぁ」

思考を中断させたのは随分と軽い口調の声。ふらりと現れて腕の一振りで空を真っ直ぐと裂いた刃の鈍色が、依音のすぐ近くに潜んでいた死花の棘を弾き飛ばす。続く一投で苗床の額に命中、茨の毒が回り切った男の肉体から鮮血が漏れ出す様子を見て刃の所有者――ヴァン・ロワ(わんわん・f18317)はへらりと笑った。

「ああ、生きてる子は助けてあげた方がいいのかな?なあ、そこの子猫ちゃん。戦えないなら隠れてなよ」

「あ゛ぁ?なんだこのいけ好かねぇ犬はよ」

ひらひらと手を振る男の「生きてる子」に自分も含まれているように思えて、異様に苛立たしく感じた依音は声を濁らせる。見下され、しかし否定もできない弱い自分に唇を噛みながら依音はヴァンを見上げる。精一杯の悪態をつき、移り変わる紫陽花色の目に力を込めた。

「確かに俺は戦力外もいいとこだけどよ……それでも俺にだって出来ることくらいあるだろ!」

「へぇじゃあ見せてもらおうかな」

口先ではそういうが、ヴァンの目に依音の姿はない。貪婪な鉄錆色が捉えているのは先程ナイフが命中した苗床の男だ。既に事切れてはいるが、周りの死花達に群がられ、僅かに残っていた血を一滴残らず吸い尽くされている。ああ、なんて隙だらけなんだろう。

狙いを定めたヴァンは嬉々と駆け出し、群がる花のど真ん中へと跳び込んだ。宙で身を翻す彼の身体は濃密な闇を纏い、呪力を帯びて禍々しく歪める人の輪郭が咲き乱れる赤の中へと消えて――

ぼしゅう。と、気体の膨れ爆ぜる音がした。

闇の中から幾重にも伸びた腕の形が苗床達の襤褸い肢体を引っ掴み、引きずり込まんと絡みつく。抵抗し、寧ろこちらが鷲掴んでやろうと伸ばした腕には峨嵋刺が無慈悲に突き刺さり、さらに伸びた影の腕が頭蓋を地面へ叩きつけては棘の鋭い茎をへし折った。

影の腕で吸い取った生命力の熱を受け取り、ヴァンは口元を緩める。無事に“すくえた”その命が崩れてゆくのを、花が朽ちるのを見届けず次の苗床へと牙を立てた。削った命が速度を生み、たった今負った傷さえも力を産む。闇の侵食を止められる者は少なくともこの場にはいなかった。

群れる花へと跳び込んだヴァンの背中を見届けた依音は、服の裾に留めていた媒介道具を外す。あの場に溜まったものがすべてではない。己へ向かい寄り付かんとするし花の群れを睨み、少年は声を張り上げた。

「ソテル!!」

指先に吊るしたてるてる坊主が微動する。揺れたそれが白の花弁のように散り行き、代わりに現れたのは曇天に吊るされた一本の縄と首を締め上げられた布の身体。この場にある誰もが理解し得ない言語で嗤うUDCは媒介と同じてるてる坊主の外見で、はためく白の裾からずろんと触手を垂らした。

「――頼む、ソテル。こいつらを、こいつらを“救ってくれ”よ」

いつかどこかの誰かのようにと縋るように囁かれた少年の願いは、かの神へと聞き届けられた。応えるように笑った神は触手を花へと鋭く伸ばす。群れて襲い来る死花の狙いは当然生きている新鮮な養分たりえる依音だが、ソテルは少年へと近づける事を許さない。

――救ってよ、救ってよ!

依音の歌声が凛と響く。歌声に呼応した神の姿が見る見るうちに巨大化し、戦場を睥睨する。伸ばした手を打ち払い、毒の棘に覆われた茨の鞭を平然と薙ぎ払う。哀れにも根を下ろされた苗床達をひとつひとつ丁寧に絞首刑(デス・バイ・ハンギング)。晴れぬ空へと捧げられた供物たちはソテルとよく似た姿で吊り上げられた。

これが、救いになるのか。依音にはわからない。祈る声が、叫ぶ歌が、彼らの耳には届かなくとも、彼の依る神はそれを救済とした。だから、救われてくれたのだろうと信じ、締め上げられた苗床から花が落ちるのをただ見上げていた。

全てが散り逝き、呼び起こされた神が消えていったと同時。花を刈り尽くしたヴァンが座り込む依音へと上機嫌に近寄った。

「さぁて、子猫ちゃんは死んだかな?」

「……死んでねぇよ。くそ」

依音の息は荒い。ヴァンのように走り回ったわけではないが、思いの丈を籠めて歌い続けた疲労がソテルの帰還と共にどっと沸いてきてうまく立てなくなっていた。

「なぁんだ、養分にされてたら“助けて”上げようと思ってたのにぃ」

「ぅっせえよ。そのにやけた面こっち向けんな」

残念がる声とは裏腹に、それは満足げな顔で見下ろしていたヴァンは視線を合わそうと依音の前へ回り込みしゃがむ。予想通りふいと背けられた横顔を見て笑いをかみ殺して立ち上がれば、ヴァンは「お先に」と広場を後にした。

ヴァンがいなくなったのを見送ってから、依音は立ち上がる。まだ疲労は残っているが、戦いが終わったわけでもない。むしろこれからだ、と己に気合を込め直す。

「弱者には弱者の意地があんだよ」

呟いた言葉は誰へあてる事もなく。背筋を伸ばし、遠く見定めた。

全てを救ったその場所から走り去り、少年たちは目指す。生に縋る者達の元へ。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

●

平穏の失われた町に、静穏が訪れる。

あれほど満ちていた花の香りは、血の臭いは、猟兵達の巻き起こす戦いの嵐の前にかき消され、最早一輪たりとてかの花はなく、苗床もまた得るべき静寂と安寧へと還っていった。

残るは、領主の屋敷。

町の制圧を終えた猟兵達が次々に門をくぐり、手分けして庭を、屋敷を巡る。街の外で見た地獄など、この場所にはまるでない。丁寧に切り揃えられた木々に手入れされた花壇、埃ひとつなく掃除された邸内には豪奢な調度品が並ぶ。その割に、人の気配が異様に薄い。少なくともこの屋敷のどこかには処刑人と残りのレジスタンスが囚われているはずだと屋敷を駆けて探し回る。

探索を続けているうちに、猟兵の一人が使用人らしき弱気な女性を見つけた。外の事など何も知らないような彼女へレジスタンスの処刑について問えば、侵入者に怯えてか言葉を詰まらせ、廊下の先を指差す。

「しょ、処刑は何処で行われているのか……?え、ええと、それなら、多分中庭で、だと……ご主人様のお部屋から、見下ろせるから。この先の、はい、真っ直ぐ行ったらすぐわかります。と、扉の先です」

教わった情報通り、進んだ先には一つの扉。乱暴に蹴り開ければ一列に並べられた少年や青年、女性達が頭に手を組んで立たされている。処刑人だと思わしき男二人は乱入者に驚き、構えていた猟銃を下ろした。

どうにか救えた、僅かな生存者達を中庭から連れ出せば、見下ろす視線の鋭さに猟兵達は身を震わせる。

まだ、一輪。恐るべき花がそこに残っていた。

第2章 ボス戦

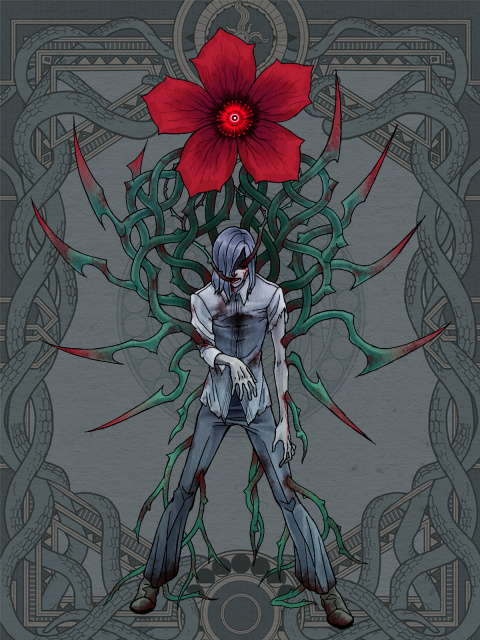

『黒茨の魔嬢『メローゼ・トロイメツァライ』』

|

POW : おなか、へった

全身を【黒茨の咎の牢獄】に変える。あらゆる攻撃に対しほぼ無敵になるが、自身は全く動けない。

SPD : ……ねむい

【夢幻の眠りを齎す蝶の残滓】【幻惑し迷いを齎す蝶の亡骸】【焼け焦げた黒茨の咎鞭】を対象に放ち、命中した対象の攻撃力を減らす。全て命中するとユーベルコードを封じる。

WIZ : 大輪の薔薇にて紅く染めテ

自身の装備武器を無数の【伝染する呪詛の込められた薔薇】の花びらに変え、自身からレベルm半径内の指定した全ての対象を攻撃する。

イラスト:葛飾ぱち

👑11

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴

|

種別『ボス戦』のルール

記載された敵が「1体」出現します。多くの場合、敵は、あなたが行動に使用したのと「同じ能力値」の戦闘方法で反撃してきます。

それらを踏まえつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※このボスの宿敵主は

「💠パラノロイド・スタングリクス」です。ボスは殺してもシナリオ終了後に蘇る可能性がありますが、宿敵主がボス戦に参加したかつシナリオが成功すると、とどめを刺す事ができます。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

ねえ。おなかがへったわ。

【断章更新後受付予定】

●

二階の窓は尾ともなく押し開けられ、温い風を呑む。

淡い桃色に染められたカーテンがぶわりと広がるその間を、一人の少女がゆっくりと通り抜けバルコニーへと姿を現した。集う猟兵達を冷たく見下ろすカーディナルレッドが中庭を一往復して、何か、小さく短い言葉を漏らした。

次の瞬間、バルコニーの手摺に足をかけて少女が落下する。彼女がただの無害な少女であったのならば猟兵達も慌てふためくところだが、少女の纏う異質さが――悍ましいほどの殺意が、猟兵達の動きを止めていた。

目で追う事しかできない猟兵達を余所に、少女は足元から黒の茨を溢れさせる。少女の身体が地に着くより早く地面に伸び、彼女の肢体を丁寧に支えて指先からゆっくりと中庭に降り立てば、細く質の良い黒髪を肩につかぬ高さで揺らして口を開く。

「おまえたちね。わたしのお庭をあらしたのは」

表情ひとつ変わらぬというのに、少女の凛と高く澄んだ声から、短い言葉から、澱んだ感情を感じ取れた。ただ茫然と少女の姿を見つめていた猟兵達も、至近で浴びた殺気の強さに武器を構える。

此処に在るのは澱だ。少女の器に注がれた、心持つ生き物にとって最も澱み穢れた部分だ。

今ここで、何があろうと倒さねばならない過去の異物なのだ。

有無を言わせず理解したが故に、最早猟兵達は気を緩める事はない。射貫く彼ら彼女らの視線を受けて、少女は不満げに目を細める。

「ここはわたしのお庭よ。かってに入りこんで、かってにあらして、なのにひどいわ」

――あなたたち。みんなひりょうになりなさい。

黒茨の魔嬢『メローゼ・トロイメツァライ』は淡々と告げ、黒茨を眼前の“肥料”へ向けて鋭く、素早く、差し向けた。

マリアドール・シュシュ

マリアドール・シュシュ

アドリブ捏造◎

(すくえなかったの

たすけてあげられなかったの

総てを

哀しくて辛くて苦しくて

蜜金色の眸から星の滴が零れ

マリアがの根底が崩れてしまう

こんな感情は

マリアの世界に、あってはだめ)

…ごきげんよう

お庭を踏み荒らした事、わたしは謝る気はないわ

穢れた手で摘んだ尊い命の重さを

あなたは決して知る事はないのでしょう

赤い紅い華を咲かせる

それがあなたの至福と言うのなら

根本から手折るわ

その赤(みにくさ)を

一角獣さん

お願いよ

何もかも壊して頂戴

高速詠唱で【華水晶の宴】使用

37体の一角獣召喚

25体で挟撃し派手に動き隙を作る

竪琴で彼岸花の奇想曲を奏で演奏攻撃(マヒ攻撃・楽器演奏

10体合体させ角で強烈な攻撃

2体は護衛用

ソラスティベル・グラスラン

ソラスティベル・グラスラン

『肥料』、そう言いましたか

町に住む人々も、貴女は『肥料』にしたのですか

……もはや言葉はありません

貴女を討ちます

迫る茨を【見切り】、【怪力・盾受け】で弾きつつ接近

茨の牢獄を砕く為【怪力・鎧砕き】の一撃を

届かなければ、防御を解き攻撃せざるを得ないようにします

外とは比べ物にならない程整った邸内

町はあの惨状なのに、そんなこと関係ないとばかりに――

【範囲攻撃】の大斧で全て破壊して回ります!

花壇、調度品、何よりこの立派なお屋敷!

こんなもの!全て壊れてしまえばいいんですっ!!

敵が守りを解いた瞬間『竜の見えざる手』を伸ばす

巨大な爪で切り裂くように

【勇気】ではなく、勇者として許されざる『殺気』を籠めて

●

それは、人ではない。未来を脅かす過去という名の染料だ。

故に人間の道理を理解できるはずもなく、故に純粋な汚濁によって世界を穢す。

世界だけではない、向けられた敵意が新たな敵意を目覚めさせるように負の感情を連鎖させ、侵食させていくことにこそ真の恐ろしさがあるものだ。

事実、マリアドール・シュシュ(蜜華の晶・f03102)は両目に嵌るアルデバランの輝きを滲ませ、胸の奥を締め上げる数多の感情を制御しようと懸命に唇を噤んだ。

(すくえなかったの)

眼前で苦しむ人々を――苦痛さえも奪われた人々を、死という形でのみしか救済を得られなかった人々を、彼女は華水晶を供し見送った。

(たすけてあげられなかったの)

総てをと、零れ落ちた一雫がスカートを濡らす。愛と光に浸す歌声をあの花は求める事もなく、美しくゆがんだ彼女の世界にこの泥濘は相応しくない。マリアドールの根底を揺るがすそれは、脅威に他ならない。だから、今。彼女は救えなかった者達の為に、戦えなかった者達の代わりに、眼前の敵を倒す。己を侵すものを排除する。

黒茨の鞭を飛び越えれば距離を取ってカーテシー。

「ごきげんよう。お庭を踏み荒らした事、わたしは謝る気はないわ」

これから戦うというのに、悠長なものだ。とは魔嬢は思わない。寧ろ言葉を向けられたことに興味を持ったか、茨による次手も繰らずにマリアドールを不思議そうに見つめ返していた。マリアドールは顔を上げ、赤く瞬く魔嬢の目を真っ直ぐに見つめた。

「穢れた手で摘んだ尊い命の重さを、あなたは決して知る事はないのでしょう」

「おかしなことをいうのね。命におもさなんて、ないわ。みんな同じよ。おまえは知っているというの?」

さも当然と、己だけの理解する道理を語る少女はマリアドールを冷ややかに見つめ、両手からふわりと蝶のかたちを作り出す。ひらひらと戦場を舞い始めた蝶々は煌く鱗粉を散らしてゆくと、それに触れたものに気に留めない程度の眠気を呼び起こした。

「なら、おしえて。おまえの命で」

「……根本から手折るわ、その赤(みにくさ)を」

竪琴の音色が、黒茨の乙女へと響く。黄金の竪琴で奏でる調べは透白色、無垢に穢された宝石少女の玲瓏なる世界を聴く者の脳裏へと描き出す――はずではあるのだが、それらの音はメローゼにとってすれば気に入らない雑音。己の領域を蝕む旋律に眉根を顰めて黒茨の鞭で演奏を阻害した。

回避の僅かな瞬間、音の乱れた刹那に蝶がマリアドールの頭上を舞う。袖で鼻と口を押さえるも、蓄積した眠気が睡魔となり徐々に、徐々に目蓋の先の暗がりへと導かれる。ここで、沈むわけにはいかないのに。抵抗したくとも考えがまとまらない。抵抗する方法が思いつかない。

うっすらと閉じかけた先――駆ける夕焼けの鮮やかさを見た。

「ど――――――――――――――んっ!!!」

言葉通りの音を立てて領主の部屋を含む別棟が、張り巡らされた黒茨諸共大斧の一撃を持って盛大に吹き飛ばされた。その凄まじさにマリアドールの閉じかけの目蓋は一瞬にして元通り、ぱっちりと見開いた遊色の眸で夕焼けの戦士の背中を――武器を構え直したソラスティベル・グラスラン(暁と空の勇者・f05892)を見上げた。

「戦いにくいというのなら!全て壊してしまえばいいんですっ!手入れされた花壇、揃えられた調度品、何よりこの立派なお屋敷!全て!」

「え、えと、避難は終わってると思うけど一応まだ人がいるかもしれないから、後ろの建物は壊すの待っててあげてね?」

「……はっ」

マリアドールの言葉に息を呑み、ソラスティベルは激情に支配されかけていた己を律した。戦場を退避したレジスタンスや処刑人たちの他にも、屋敷の使用人はいる。それが何人なのかは確認できてはいないし、避難が完了したかも不明瞭だ。

「そっ、そそそそうですね!はい!ここからあっち側だけにします!」

「ええ!それならとても、とっても心強いわ!」

気を取り直し、マリアドールとソラスティベルは先程大斧の一撃を見舞われたはずの魔嬢へと向く。しかし土煙の先、乙女たちの前に現れたのは傷を負ったメローゼの姿ではなく、黒い茨で編み上げられた棺にも似た檻だ。瓦礫の崩落が終わったと知れば茨はゆるりと解け、眠るように瞼を閉じた少女のかたちが現れる。震えた睫毛がゆっくりと持ち上がり赤の煌きを零すと、ふわりとスカートを靡かせて戦場へ舞い戻った。まるでソラスティベルの一振りなど気づいてもいなかったかのように。

素知らぬ様子の魔嬢へと、ソラスティベルが感情を抑えた声で問い掛ける。

「『肥料』、そう、言いました」

自分達へ、肥料と。即ち育つため、あるいは己を美しく保つための餌であると。それがどうにも、どうしようもなく、ソラスティベルの心を乱した。

「町に住む人々も、貴女は『肥料』にしたのですか」

「いいえ。わたし、にんげんってきらいだもの。いらないわ」

冷ややかに言い捨てた魔嬢はソラスティベルへ目もくれず、指先に留まった蝶へと薄く微笑みかける。確かな愛情を持って蝶を空へと送ればしゅるり、しゅるりと自らに巻き付く茨へ根差すべき先を示すよう指差した。

「でも、あのお花たちにはいい栄ようになったみたい。きれいだったのよ、とても。おまえたちなら、もっときれいになるのかしら」

「もういいです」

最早言葉など不要と対話を自ら終わらせて大斧を構えた勇者見習いは鋭く蒼眸を燃やした。宿した色は勇気ではなく殺気――竜の娘は猛きその血を滾らせ、暴なるものを目覚めさせる。

殺気を草木でも読み取れたのだろうか、差し向けられた黒茨は他の猟兵達ではなく真っ直ぐにソラスティベルへと悪意を伸ばした。竜の娘は力任せな大斧の一撃で両断し魔嬢へ駆ける。歯を食いしばり、渾身の力で振り回せば烈風の如く。ソラスティベルは進行方向だけでなく、自身の周囲に広がる茨さえも断ち進んでいく。そうして間合いの内、振るった斧の切っ先が魔嬢の白く細い首を捉えようとすれば、瞬く間に彼女は黒茨の檻に囚われる。

鋼のような手応えに苦虫を噛み潰したように顔を歪め、距離を取る。一定の距離を取れば檻は再び解けた。中に眠る魔嬢はさらに距離を取らねば外へは出てこないようだ。

「ああっ!キリがないですよもう!」

「ならここはマリアが!一角獣さん、いらっしゃい!」

マリアドールの号令と共に、彼女の周囲に水晶の群れが形成される。そのひとつひとつが丁寧に整形(シェイピング)、研磨されたそれらに命が吹き込まれれば、華水晶の乙女に従う宝石一角獣の群れが完成された。一角獣達はマリアドールの命じる通りに広くなった戦場を駆け散らばり、内二体がマリアドールの傍らに、十体を合体させたものがソラスティベルの隣に侍られる。

「その子を伴わせます。あの茨を解いてやりましょう!」

「ええ、ええ!ありがとうございます!」

駆け回る一角獣たちは其処彼処、宴の如く嘶いて黒茨の庭を踏み荒らし整地してゆく。先程脅威となった眠りの鱗粉をばら撒く蝶々もまた、目の冴えたマリアドールの奏でる彼岸花の奇想曲により動きが鈍くなっていた。あとは魔嬢の茨を解くのみだ。

ソラスティベルは間合いを計る。感情を一時的に凪ぎ、ただひとりを屠るために燃やした焔を閉じ込める。この感情は勇者あるまじきものであると自覚しながらも彼女は殺意を研ぎ澄まし、魔嬢が目覚めず且つ檻の鎖さぬ一定距離を探るべく斧の切っ先を地につけ、集中した。

周囲の音さえ置き去りにした個と個の世界で、見出した境界線上。彼女が斧を握る己の腕の代わりに、閉ざした焔の代わりに、不可視の竜腕を呼び起こす。巨大で鋭い爪がほつれた縫い目を割り開くように裂き、黒茨の棺に生まれた穴を固定した。

魔嬢は――目覚めず。竜腕の接近に気付いた様子もない。

「今です!その子を!」

「ええ!……さぁ、一角獣さん。マリアに見せて頂戴!」

十の獣の合わさった一角獣は他よりも一回りは大きな身体で駆け出した。敵意の接近に閉じようとする茨も竜の剛力によって無理矢理こじ開けられ、眠る乙女を護る術を失っていた。一角獣は水晶の角を突き出し眠る魔嬢の胸の中心を、心臓を狙い猛突進。マリアドールは、ソラスティベルは、むき出しとなった魔嬢へと純粋な思いを突き刺した。

――何もかも壊して頂戴!!

殺意が、敵意が、寸前で魔嬢を目覚めさせる。防衛の茨を解除すれば身を躱し、心臓へと向けられていた角の先を辛うじて避けて見せた。が、完全には避けきれなかった。左腕の袖は派手に破れ、血の気のなさそうな白い肌には赤く裂かれた一筋と溢れ滴る赤。

魔嬢は、ようやっと己の血を流した。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

ヴァン・ロワ

ヴァン・ロワ

【犬猫】

アドリブ◎

ああ、なるほど

つまりアンタを殺せばいいのか

どんなに強い相手でもやることは変わんない

…ちょっとは楽しめるかな?

何かな子猫ちゃん

さっきの子猫ちゃんがにゃぁと鳴く

へぇ…?任せてくれるんだ?

心底嫌そうな顔に楽しげに目を細める

これはいい遊び相手を見つけたなぁなんて口の中で呟いて戦いの渦中へ

さぁてどうやって動きを止めてくれるのかな?

敵の攻撃を第六感と見切りで避ける

俺様逃げ足には自信があってね~

蝶は投擲で牙を突き立てて

積極的に攻めるのはまだ先

動きが止まったらその瞬間

【影渡り】峨嵋刺で毒をうちこもう

子猫ちゃんへの攻撃は

月蝕を伸ばして軽く弾いて勢いを殺してあげる

簡単に死なれちゃ面白くないからね

雨乃森・依音

雨乃森・依音

【犬猫】

よかった…まだ生きてる奴がいて…

ここまできたことは無駄じゃなかったんだ…

――けど、まだ終わりじゃねぇ

眼の前のこいつが強敵だってのは俺でもわかる

震える手で無理やりギターを構えて、ゆっくり息を吐く

…覚悟は、決めた

おい!そこの駄犬!

子猫呼びに対抗するようにこう呼んでやる

俺がこいつの隙を作るからそこを叩いてくれ

悔しいけど、俺一人じゃ何もできねぇから

…だから頼んだぞ

くっっっっっっっそ癪だけどな!!!

なるべく後方でギターを掻き鳴らして歌う

それでも、攻撃の手は届くだろうけど

意地でも歌うことはやめねぇ

これが俺の戦いだ意地だ

雨乞いの如く

空に祈って歌を捧げる

この世界の雨が晴れずとも

この歌が希望となるのなら

●

城門前までレジスタンスや使用人たちを避難させたのは雨乃森・依音(紫雨・f00642)だ。胸の奥に積もる感情は生存者達への安堵。ここまでの道のりが、戦いが無駄ではなかったことへの安心感だ。救ったはずなのに救われたような、奇妙な心地で彼らと別れ、今なおこの街に根を下ろす血色の薔薇咲く中庭へと戻っていった。

(――そうだ、まだ終わりじゃねぇ)

二階の窓越し、明確な敵意と殺意を持って見下ろされた瞬間、背筋が凍るという言葉を実感した。花を摘まれたからだとか、処刑の邪魔をされたからだとか、そういった理由だけではない何かが底に沈んでいるような深く澱んだそれを前に、依音の手は震えていた。

強敵だというのはわかっている。だが、だからと言って黙って見ているなどできはしない。

覚悟を決めて、依音は戦列に加わる。遠く、魔嬢の姿を睨み付けると一人の姿を探して駆ける。この場にいる誰もが信頼に値する仲間ではあるが、先の戦闘で実力の知れている彼こそ今の依音には必要だった。

「おい!そこの駄犬!」

張り上げられた声とその呼び名に、ヴァン・ロワ(わんわん・f18317)は振り返る。一度大きく目を見開いて、わざとらしく驚いて見せれば依音の顔に描かれた「気に食わない」の文字に笑みを浮かべる。

「え、もしかして俺様のこと?……何かな子猫ちゃん」

「俺があいつの隙を作るからそこを叩いてくれ」

「へぇ……?任せてくれるんだ?」

「悔しいけど、俺一人じゃ何もできねぇから……だから頼んだぞ」

一息置き。

「くっっっっっっっっっっっっそ癪だけどな!!!」

目いっぱいに付け加えた。

隠す様子ひとつない感情を真っ向から受け取れば、新しい玩具を見つけた悪い子供のようにヴァンが笑みを深めた。信頼しているとは言い難くも、依音の言葉は形容しがたい心地好さでヴァンの耳を擽り、悔しさと弱さを噛み締めてはいた声色に秘められた爪牙の鋭さに口角を吊り上げる。

「っはは!OK、じゃあ子猫ちゃんのリクエストに応えてあげようか」

怪訝そうな依音へひらひら手を振って戦いの渦中へ身を投じた。この場、幾人と集った猟兵達の中でわざわざ名指しで選んできたのだ。その信頼に値する仕事を、と振りぬいた右腕で武器を投擲し、飛来してきた蝶の小さな胴を寸分狂いなく穿ってみせる。犇めく黒茨の一本が依音へと向けられれば伸ばした魔の手で弾き勢いを殺してやる。そこから先は当人に任せるにしても、頼んだ、などと言われてしまったのだ。未だ手綱を預ける主人は持たずとも、猟犬は命じられた通りに獲物へ牙を剥く。

(さぁて、どうやって動きを止めてくれるのかな?)

ヴァンの背を、今度は戦場へと送り出すために見届けてから依音はギターを構えた。音の高さを整えるように発声し、始まりの音を弾き鳴らす。曇天広がる戦場へ届ける曲名は、「雨空に歌え」。

――いつか上がる雨は今ではない ずぶ濡れで笑える強さなど持ち合わせず

――ならば、雨空に口吟む歌を携えろ それこそが僕らには必要だった!!

依音の歌声が戦場へ響く。空を覆う雲の遥か下、吐き出された音が鈍色の雲を生み出してゆけば、ぽつり。毛先を滑る程度の雫は歌声も掻き消すほどの土砂降りへと変わっていき、中庭にいたあらゆるもの達の動きを止めた。

この世界の雨が晴れずとも、この歌が希望となるのなら……

(意地でも歌うことはやめねぇ。これが俺の戦いだ、意地だ!)

喉奥に擦り切れた感覚があった。荒くなってゆく呼吸が喉を乾かし、望んだ通りの音程が出なくなっていった。それでも依音は止めてはならないと声を張り上げる。

恵みの雨も過ぎれば天災。根を枯らす豪雨を前に茨達は動きを緩め、蝶は隠れる場所もないこの悪天の中で高度を落し、ほろほろりと地に縫い留められる。雨を乞う歌声が戦線の最後尾より響き、雨雲が行き渡れば、最奥へと退きながら茨と蝶を繰るメローゼも動きを鈍っていった。

じっとりと濡れそぼった娘が四肢に感じる僅かな痺れに眉を寄せ、雨を疎むように茨で傘を編み上げる。突然の天候変化に順応しきれていないのか接近してくる猟兵も今はいない。だから油断しきっていたのだ、たかが一人、敵対者が消えた事など気づきもしないで。

――『もういいかい』?

ずろんと影から獣が爪を伸ばす。軽薄な笑顔はそのままに、声は出さずに小指で引き抜いたカランビットナイフを手の中に収めて、黒狼は隙だらけの魔嬢の背後へと牙を突き立てんとして――獣の吐息を察した魔嬢は間一髪で身を翻した。

牙はその背から心臓を刺し貫けぬまま腕に一閃、離れる瞬間に投擲により同じ傷口へ向けて武器を放てば、こちらは避け切れずに被弾した。瞬間、膨張炸裂した狼の牙が白く細い腕を内側から食い破り、柘榴の如くに肉を散らす。小さな呻き一つで抑えつつも、引き抜くこともできない牙の痛みに魔嬢は濁った声で、歪めた眼でヴァンを見上げる。

「……いつのまに」

「ついさっきさ」

依音の雨雲が作り出したのは魔嬢の隙だけではない。大斧の暴威により拡大した戦場を、更に覆うほどの雨雲によって生まれた影はより昏く、より色濃く地上を塗り潰していた。それが良かった。影から影への瞬間移動により対象の死角に移動する、ヴァンのユーベルコード『影渡り』でも影の伸びる方向だけはどうにもできない。偶然の一致にしろ、影の範囲が押し広げられたことでより死角を狙いやすくなっていた。

が、あれだけの好条件で深手を負わせられなかった、というのは多少悔しくも感じていた。しかし笑みは消えない。何も変わらない。あの街で散らした花と同様、この眼前の毒華も散らせばいいだけの話なのだ。

(どんなに強い相手でもやることは変わんない。でも……)

ちょっとは楽しめるかな?

牙を見せつけるように、狼は嗤った。

成功

🔵🔵🔵🔵🔴🔴

風鳴・ひなた

風鳴・ひなた

そう。きみの、きみだけの庭だ。

僕が見た店に並んでいただろう花より、人を食べる花を愛でる領主の庭。

分かり合えないことはわかったよ。

迫る黒茨はかいぶつの爪牙で【武器受け】

そのまま【なぎ払い】たいな。

多少の傷は覚悟の上だし、そのほうが都合がいい時もあるんだ。

過剰防御反応が――始まった。いつもそう。

僕がどうしたいかとは関係なしに咲いてうごめく毒の花。

好きにはなれなくても頼りになる。

花好きのきみは気に入ったかい?

呪詛の込められた薔薇は風の【属性攻撃】【吹き飛ばし】で

少しでも散らせないか試してみるよ。

人と一緒に生きたなら、もっと素敵な花に出会えたかも。

花を通じて同じ景色を分かち合えたかもしれないのに。

●

白い壁と、明るすぎる照明。手の届かぬ高さにくり抜かれた小さな窓の先に、偽りの景色。息苦しさだけが生々しくここにある。

ここはあの場所だ。僕と彼女のいた、あの場所だ。

散り逝く彼女を見送ったからだろうか、こんな場所を恋しくなるなんて思いもしなかった。いや、たとえ嫌な思い出が多くても、ここにはあの子がいた。今も探し続けているあの子が。少し泣き虫で、怖がりで、それでも気丈に笑って見せる強さと優しさがあって、それで……

ああ、僕は。

――熱奪う激しい雨が風鳴・ひなた(怪物と花・f18357)を乱暴に揺り起こす。獣の鋭敏な嗅覚は飛び交う蝶の残滓を、落とされた亡骸から薫る幻覚を嗅ぎ取り瞬く間もなく妄想という現実(ゆめ)へとひなたを陥れていた。ぐらつく脳、夢か現かも曖昧なまま濡れて重くなった身体をゆっくりと起こして現状を、戦況を確認する。

(いつの間にか、建物が壊れて広くなってる。雨が強い。それにこれは……歌、かな?)

ひとつひとつを拾い上げて、最奥。今回の元凶にして標的――メローゼ・トロイメツァライの姿を六つの目で捉えれば、ああそうだ、彼女を倒しに来たんだったと四肢に力を込める。

寄せ集めの獣はぬかるんだ地を踏み締めて駆け出した。二つの脚で立つ人々と比べて、獣の四つ足は多少の泥濘など物ともしない。柔らかな泥をしなやかに踏み、蝶の亡骸も蹴散らかして魔嬢の元へと距離を詰め、不愉快そうに眉を寄せる魔嬢の前へと躍り出た。

「なぁに?おまえもわたしのお庭をあらすの?」

「そう。ここはきみの、きみだけの庭だ」

ただ一人の為だけの庭。彼女の愛でる花は人間という土壌より命を吸い上げて真っ赤に咲き乱れる食人花だ。ひなたの見た小さな店に飾られていたような花ではない。

「人と一緒に生きたなら、もっと素敵な花に出会えたかもしれない。花を通じて同じ景色を分かち合えたかもしれないのに」

「なにを、いまさら?わたしを、さいしょにこばんだのは、おまえたちなのに」

「……分かり合えないことは、わかったよ」

淡々と口にする拒絶へ言い表せない程の憎悪を塗り、ひとの形の怪物は怪物の姿をしたひとへと指先を向ける。指し示す先――ひなたへと向けて蝶が群れて飛び立ち、雨に刺されながらも残滓を舞わせれば、ひなたは鼻先を擽る眠りへのいざないに頭を振った。

死に絶え地に落ちる蝶々達の真白い翅が千切れれば刹那、翅は花弁へ成り代わりひなたの視界を染め上げる。蹴り上げた泥を風に変換して吹き飛ばすもすべてを巻き上げるには至らず、身体へ触れた箇所から花弁は溶けてひなたを侵食し始めた。その背後にはゆったりと、亀の歩み這い寄っていた黒茨が迫る。本調子とは言い難い状況、徐々に追い詰められ、傷が増えてゆく中でひなたは膝をつく。

が、苦痛に歪めたひなたの顔に、諦念はなかった。

白くアネモネが薫る尾を、後脚を黒茨が捕えて締め上げんとしたその時、泥の中から太い茎が伸びて茨の攻撃を阻害する。真っすぐと伸びた茎の先に戴くは毒花。触れた先より腐らせる攻性防御の花は心優しき怪物を苦しめた幾つもの要因へと襲い掛かり狂い咲く。

ひなたの意向とは関係なく蠢く過剰防衛反応は距離を取ろうとしたメローゼの足元をも裂いて伸び、咲いて蝕む。茨の護りも間に合わず、見る見るうちに己が領域を侵食していく花の色に魔嬢が苦悶の表情を浮かべれば、

「……花好きのきみは気に入ったかい?」

かいぶつは砂糖菓子の甘さと軽さの滲んだ声色で、苦い絶望を囁いた。

成功

🔵🔵🔴

クロト・ラトキエ

クロト・ラトキエ

僕なんか肥料にしたら、枯れちゃいますよ?

軽口も貌も既にいつもの。

悪意の有無だの責任の所在を問うでも、感傷ぶるでも無い。

眼前に在るのは、過去という染み。

故に、手折る。

それだけですので。

軌道、速度、数…

確りと視、向けられた黒茨は見切りを試み。

カウンターよろしく鋼糸で断ちて斬る2回攻撃。黒茨の強度を測り。

牢獄となるなら、はてさて…

鋼糸をぐるり、獄を囲う様に張り巡らせて。

トリニティ・エンハンス起動。

炎の魔力を攻撃力に、茨を焚べんと。

貴女の覆いは無敵かもしれませんが。

中の貴女は如何でしょう?

蒸すか、燻り出せれば上々ですが。

少しだけ、胸中にかの町を想う。

貴女のお庭は――

貴女だけのお庭では無かったのですがね

●

篠突く雨に晒されて尚、クロト・ラトキエ(TTX・f00472)は悠々と歩く。否、彼はこの雨の中でも全く濡れていない。流動する水の魔力で頭の先からつま先までを保護(コーティング)、肌を抉るような激しい雨も彼へ痛みひとつ与えない。近所の散歩でもしているかのような足取りだ。

鈍化した茨は糸で動きを封じて難なく通り抜け、他の仲間たちの邪魔はしないように間合いから外れながら回り道。毒花には触れぬよう気を配りながらも惑いの蝶の亡骸を踏み千切り、平時と変わらぬ笑みで魔嬢の前へと現れた。

「……あたらしい肥料がきたわね」

「おや。僕なんか肥料にしたら、枯れちゃいますよ?」

「かれるかどうかは、おまえに苗をうえてからかんがえるわ」

貼り付いた前髪の合間から、魔嬢はクロトを薄く睨む。

「おまえに咲く花は、どんな色をしているかしら。どうお庭をいろどってくれるかしら」

魔嬢の足元から焦げ付き新たな茨が湧き上がれば、次なる標的へと向かい蔓を伸ばした。クロトはその場で茨の数を、動きを確認。視界内三方向より迫る黒茨の鞭はそれぞれがクロトの足元、胴、頭部を狙ってその身をしならせていた。

攻撃はほぼ同時。なればこそ、おびき寄せるようにバックステップ。だらりと下ろしたままの腕、ただ五指と、手首の動きだけで繰れば網の目状に広がる鋼糸が茨を捕える。強度はとうに計測済みだ。両手を握り込み腕を引けば狭まる網目、捕えられた茨は悉く断ち切っていった。

前進、クロトは新たな黒茨や蝶を呼び出される前に魔嬢を叩かんと一直線に糸を伸ばすが、身を護るように現れた茨の牢獄が魔嬢を捕えて包み込む。魔嬢を縛り上げようとしていたクロトの糸は茨によって阻まれてしまった。ぎぃんと金属にでもぶつかったように弾かれれば繰り直し。糸はぎりりと檻に絡みつき、綿密に締め付ける極細の鳥籠は魔嬢の眠る棺を取り囲んだ。

そのまま魔力伝達。炎の魔力を糸へと伝えて鉄壁の茨檻を燃やさんとする。が、いくら炎を焼べようともこの薪は燃える事はない。

「貴女の覆いは無敵かもしれませんが」

魔力で編み出された炎はこの悪天候でも燃え盛り、陽炎の中に歪なシルエットを躍らせる。その揺らめきに陽炎とは異なる蠢きが生まれればクロトは僅か、目を細めた。

「中の貴女は如何でしょう?」

茨が割れ、炎に包まれた檻の中から魔嬢が呻きながら抜け出す。絡む糸を振りほどき、炎に焼かれ、肌を爛れさせて、蛹の中から羽化できない儘引きずり出された芋虫の如く這い出でる。その身も、喉も灼けて声も出せない魔嬢は懸命に酸素を得ようと息を吸う。

例えオブリビオンと言えども少女の容姿。傷だらけの、余りにも哀れで悲惨な状況を目の当たりにすれば多少なれども胸が痛むものもいるだろう。が、クロトに感傷はなかった。過去より出でしこの染みへ向けるものなど何もなく、ただ手折るのみ。

それでも、彼女の姿を見つめながらもクロトの胸中には街の様子が浮かんでいた。抑圧された生活の中で飼いならされ、最後は『肥料』になってしまった彼ら彼女らを想い、

「貴女のお庭は――貴女だけのお庭では無かったのですがね」

呟いて、消えかけた微笑みを再び貼り付けた。

成功

🔵🔵🔴

●

戦場を包む豪雨の衣が取り払われる。

喉の酷使により音のかすれた歌声が徐々に雨足を弱めさせ、何時しか霧雨程度の威力へと変化していった。咳き込み膝をつく依音は己の意思に反して動いてくれない身体に、喉に心中で悪態をつき、それでも懸命に歌を歌い続ける。

雨雲が消え始め、影の出入がしにくくなったこともあり、戦場確認の為にヴァンは一度前線を離脱。ひなたも過剰防衛の毒花に他が巻き込まれないようにと距離を開いていた。

ようやっと弱まった雨により、ソラスティベルとマリアドールによる戦場拡大も再開され、気付けば瓦礫もまた塵芥。避難し終えた事も確認できたからか、屋敷のすべてを徹底的に破壊し尽くす。檻に籠ればクロトの焔が再び彼女を苛むだろう。

最早魔嬢の劣勢は目に見えていた。

「わたしは」

少女は口を開く。

「わたしは、にんげんなんて、きらい」

たどたどしく、けれど誰もに届く声で、誰かへ宛てたと思えぬ真意を語る。

俯いていた頭をぐらりと持ち上げ、乱れた黒髪の合間から覗かせた赤は純粋。どこまでも無垢に、ただひとつの願いに染まっていた。

「すべて」

少女は、オブリビオンだ。過去より出でし染みのひとつだ。

いつかどこかの被害者であり、加害者であり、誰かによって生み出された怪物だ。

「すべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてすべてのろわれろ」

逸脱した狂気は、人知を超えた呪詛は、ただ己の存在意義のままに未来を呪う。

見開かれた目は怨念に満ち、振り撒く邪気はより濃密に。与えられた傷を汚染しながらも修復し、歩を進める。足先に咲いた呪詛の薔薇を踏みつけ散らし、

「おまえたちのまもりたいもの、すべて、ほろべばいいわ」

初めて、少女は嗤った。

モリオン・ヴァレー

モリオン・ヴァレー

あなたがこの厄災を持ち込んだ領主様ね

あたし達はあなたを止めに来た……これが何を意味するか、解るかしら?

<情報収集><暗視>右義眼による霊力視界は継続

<援護射撃><範囲攻撃><部位破壊>

霊力は心許無いけれど残すのも勿体ないわ

左手でパイロ・バスターよりの炎の弾幕で、迫り来る蝶や茨を相殺

<見切り>そして機を見て

【ニュートラライズ・バレット】発動

<クイックドロウ><早業>右手でもう一つのマスケット銃を

<だまし討ち><スナイパー><破魔><鎧砕き>

本命のこっちのは霊力を使わない破魔の銀弾よ

ここまで好き勝手にされたら、こちらも勝手に荒らす他対処がないでしょう?

茨に呑まれていった村人達の無念、思い知りなさい

●

呪詛の増大。オブリビオン『メローゼ・トロイメツェライ』は文字通り黒く、世を脅かす染みとなる。爛れて赤々と肉色を見せる傷口へ茨が這えば、欠けた血肉を補うように組み込まれて傷口を隠し、人型に負の情念を満たしていく。

無傷ではない。確かに弱らせた。だが明らかに変容した魔嬢の姿にモリオン・ヴァレー(死に縛られし毒針・f05537)は一種の畏怖を感じながらも戦場を確認する。

(茨の復帰速度が上がってる……蝶の数もさっきより格段増えたわね)

護りを捨てたか、魔嬢は持てる力を過剰なまでに注ぎ込み黒茨を、蝶を繰る。蹂躙されて間もないはずの茨達は見る見るうちに身を起こし手近な猟兵へと襲い掛かり、茨の合間を縫って飛ぶ残滓の蝶は先程よりも強烈な睡魔を振りまいていた。

しかし、猟兵達は一歩も退かない。

茨の動きを見切ろうと敢えて足を止める者はいれども、その目から戦意を失ったものはひとりとしていない。誰もが一つを見定め、ひとつを屠らんと行動を起こしている。

モリオンも同じだ。眼帯を再び外し、この厄災を持ち込んだ領主と名乗る娘を、瑪瑙の赤と黒水晶の黒が睨む。黒茨の一振りを躱して霊糸で動きを止めると、霊力を左手に――死花を焼却したマシンピストルへと注ぎ込む。

「あたし達は、彼女を止めに来たのだから」

装填、掃射。先の戦い、そして茨との攻防により霊力を大量に消費したが、霊力タンクのストックはまだ残っている。右の義眼と左手のマシンピストルに注ぎ込みながら、モリオンは自身に向かってきた蝶の群れへと銃口を向けた。広範囲を焼き払うパイロ・バスターの掃射は亡骸ひとつ産み出さぬままに蝶を塵へと変え、迫る茨さえも焼き焦がす。

が、モリオンの狙いはこれではない。霊力タンクをひたすらに消費し、銃撃と霊糸、鋼針の毒、持てる装備を使い来るべき時を待つ。そして、他の猟兵達の攻勢に押し負け始めた茨がやわく撓んだその一瞬、彼女の目は――勝算を見出した。

「貴女の本質を、破壊する」

霊糸に代わり右手で構えたのは、一丁のマスケット銃。まっすぐ伸ばした腕が荒れ狂う茨の先で一歩も動かぬ魔嬢へと向けられ、捕捉し、自分と魔嬢との直線状に誰もがいないタイミングを見極める。瞬間的に判断し引き金を引くまで1秒程度。刹那の出来事だった。

撃ち出された弾丸は茨や蝶、先の街中で死花達を焼いた霊力を籠めた火炎弾ではない。この世において最も有名で、且つ霊力や魔力を持たぬものにも扱える魔を祓うもの。銀の弾丸は茨と他の猟兵達の動作の隙間を掻い潜り、吸い込まれるように魔嬢の脇腹へと着弾。

こんなもの、と唇が動いて、強張る。

穿たれた脇腹を押さえて魔嬢が苦しげに息を吐き出す。呪詛とはいえその身に魔力を宿していないわけではない。内側から食い破られるような、血管の中を虫が這いまわるような、言いようのない激痛と着弾箇所から蝕んでいった。

それは、恐らく。あの死花に貪られた町の人々と同じように。

胸を掻き毟る魔嬢の姿に、同情などするはずもない。モリオンはこちらへと向ける憎悪の眼差しへ石の冷たさで魔嬢を見据え、

「ここまで好き勝手にされたら、こちらも勝手に荒らす他対処がないでしょう?茨に呑まれていった人々の無念、思い知りなさい」

届くかわからない言葉に代わり、もう一発。破魔の弾丸を撃ち放った。

成功

🔵🔵🔴

ノワール・コルネイユ

ノワール・コルネイユ

自らが斬った者達を忘れはしない

子供の命ひとつ掬い取れぬ無力さも、忘れはしない

この庭が、この世界が貴様らの場所だったことなんてありはしない

これまでたったの一度きりだって

勝手に踏み込んで、勝手に踏み荒らしているのは貴様らの方だろうが

茨が幾ら襲い来ようと知ったものか

懐に飛び込み、注意を惹き付けつつ有効打を狙う

援護や背中は任せる

茨を【なぎ払い】、掻い潜り、剣を届ける

牢獄に閉じ籠るなら、諸共に灼いてやる

貴様に問うたところで…訴えたところで、何も伝わるまい

踏み躙られた者達は手折られた花と同じ様に、もう還らぬことすらも

獣相手に言葉を、心を尽くすほど感傷的な女じゃない

ただ、報いだけをその身に刻んで逝くがいい

●

黒水晶の乙女の放った破魔の弾丸が魔嬢に致命的なまでのダメージを与えたことで、茨達の動きが格段に悪くなった。それを見逃すはずもなく、ノワール・コルネイユ(Le Chasseur・f11323)は魔嬢を目指し加速。茨を飛び越え、潜り抜け、滑り込みながら狩人は白銀の閃きで黒を断つ。

茨とは違う黒のはためきに魔嬢が嫌悪に塗れた赤を向ければ、ノワールへと呪いを吐く。

「……きらい。わたしのお庭を、わたしたちを、かってに荒らして、へいきな顔して」

「この庭が、この世界が貴様らの場所だったことなんてありはしない。これまでたったの一度きりだって」

ふらつきながらも魔嬢は足元から茨を増やし、後方へと退きながらノワールの剣を阻む。

ふつふつと、内から力が沸く。この娘を前にして浮かび上がってくるのは己に刻み込んだ幾つもの悔恨だ。

例えば自らが切り裂いた少年と少女の姿。あの花が植えられなければきっとあの公園で二人仲良く笑い合っていたことだろう。例えば、子供の命さえも掬い取れぬ無力さ。到着した時には手遅れだった。生きているものはもう僅かだった。助けられないことが前提であったとしても、忘れはしない。忘れるはずがない!

「勝手に踏み込んで、勝手に踏み荒らしているのは貴様らの方だろうが!」

鮮紅――少女の眼が、剣が光を纏う。否、それは光と呼ぶにはあまりにも鋭く、猛々しい。

それは怒りだ。神が天より注ぐ怒声と同じ、猛き命の脈動だ。ノワール自身の生命力を具象した赤の雷光は白銀の剣に宿り、眼前の黒茨を一閃。その奥によろめく魔嬢の髪先を僅かに掠めた。

魔嬢も決して逃げようはしていない。溜め込んだ憎悪を、理不尽を、伝染する呪詛を薔薇の花弁へと変えてノワールへと吹き付ける。直撃。だがノワールは止まらない。

その身を如何なる呪いが毒そうと、如何なる怨嗟に蝕まれようと、止まれるはずがない。彼女は知っている。踏み躙られた者達は手折られた花と同じ様に、もう還らぬ命がある事を。それを訴えたところで、叫んだところで、このオブリビオンには何一つとして伝わらない事を。

――ならば、報復を。彼らの代わりに復讐を。成し遂げられずに散っていった命(はな)に代わってかの魔嬢へと灼き付けよう!

「はあああああああああああああっ!!!」

雷光が赫赫と振るわれ、破邪の剣は薔薇を、蝶を、茨を焼いて黒を切り裂く。魔嬢の身体は袈裟斬りに。切り裂かれた箇所から更なる銀に灼かれて融かされ、祓われ、足がもつれた。

口から溢れたのは呪いの言葉ではなく、赤く、紅い血の色。

倒れながら見上げたのは曇天ではなく、赤く、紅い彼女の目。

吸血鬼、この世界における絶対的な捕食者の目。

「ただ、報いだけをその身に刻んで逝くがいい」

大成功

🔵🔵🔵

壥・灰色

壥・灰色

あれが庭とはよく言ったものだ

人間をプランターにして栽培してガーデニング気取りか、反吐が出る

おれ達を肥料にするつもりなら、よく気を付けて処理することだ

お前達――オブリビオンどもを、残さず枯らす劇物なんだから

四肢に『衝撃』を装填

踏み込み、加速

花弁が襲い来ようが全く恐れることはない

肘から『衝撃』を噴出、拳を加速

超高サイクルで連打する拳は、その一発一発が音速を超える

空気を引き裂き、掻き裂き、叩き割り

威を叫び鳴り渡るその衝撃音をこそ、『死の鳴叫』と呼ぶ

花弁を全て叩き落としながら前進

瀑布とも言えるその拳の嵐で、少女の姿をした怪物を滅多打ちにして叩きのめすッ!

肥料になるのは、どうやらお前の方らしいよ

じゃあね

●

くすんだ空だ。

濁った世界だ。

壥・灰色(ゴーストノート・f00067)は街で見た景色を閉じた目蓋の裏側に浮かべていた。

(あれを庭とは、よく言ったものだ)

街の入り口に放り出されてまず、重々しく圧し掛かる空を見た。領主の屋敷へ向けて敷かれた真っ赤な絨毯を、命という鉢に植えられた絶望が狂い咲き乱れ裂いて尚、まだ足りぬと喚き叫んでいたのを、そして自らが吹き飛ばし屠り飛ばしたそれらの――すべてを吸われ抜け殻となった人々を見た。彼らを踏み越えて、少年はこの場所にやって来た。

開いた双眸、燻る色は強烈なまでの嫌悪を宿す。

「――反吐が出る」

四肢に流し込む魔力を衝撃へと変換、『衝撃』装填。迸る魔力の奔流が目に見えて激しく火花を散らし、少年を魔剣へと作り変える。

踏み込み、加速。両脚の衝撃を解放。地を蹴る度に速度を上げる灰色を前に茨も、蝶も、花弁のひとひらも届かない。結わえた髪の先にさえ触れられず、影を掠める事しかできない。

メローゼは、力なくそこに立っていた。猟兵達との幾度もの攻防の果て、既に限界を迎えている。銀の弾丸が内側を蝕み、白銀の一太刀が葉を全て落した。だが茎は折れない。根は枯れない。戴く憎悪の花は血潮よりも赤く迫る敵を見据えている。

決して、赦しはしないと。おまえ如きに絶やさせはしないと視線が貫く。

「おれ達を肥料にするつもりなら、よく気を付けて処理することだ」

お前達――オブリビオンどもを、残さず枯らす劇物なんだから。

灰色の拳が振りぬかれ、少女の華奢な肢体があっさりと浮き上がる。

彼女を護る茨はない。

彼を阻むものもない。

故に、少女の形の絶望へ降り注がれるのは容赦なき拳の嵐。呼吸する間も惜しみ超高サイクルで放たれる連撃は魔嬢を抉り、触れた先から消し飛ばしていく。音速を超える拳は衝撃の身で空を引き裂き、掻き裂き、バンシーの鳴き声に等しくけたたましく喚く。まさに死の鳴叫(デス・スクリーマー)と呼ばれるに相応しいそれを繰り出しながら、灰色は魔嬢を睨み付けた。

――いまから、おまえを、しぬまで、なぐる。

確実な死を、眼差しが告げていた。灰色にはそれを一言一句違えず実行するだけの力があった。そして魔嬢は、抵抗などできなかった。万全の状態であってもまず振り切れない激流の中で、抗いようのない痛苦の中で、魔嬢は二筋の光を見つける。

燦然と輝くシリウスに似て鋭く、天を裂く雷光よりも激しく、そして……

(ああ)

魔嬢は目を閉じる。受け入れてしまった。この輝きを、痛みの大渦を、逃れられないものだと己の奥へと呑み込んでしまった。どこかで理解したくはなかった、信じたくはなかった現実を是とし、彼女は感覚を手放した。

最後の一撃、灰色は拳を振り抜いて短く、別れの言葉を投げつける。

「じゃあね」

背を向けた彼の後ろで、魔嬢は塵と化した。

戦場となった屋敷の敷地内全てに蔓延っていた茨がメローゼの崩壊と共に崩れてゆき、蝶は静かに彼女が進む死出の旅へと随伴する。残ったのは荒れ果てた庭と、辛うじて無事だった城門。

この街に根付いた悪意の花はようやっと全て刈り尽くされた。

大成功

🔵🔵🔵

第3章 日常

『忘れ去られた墓で』

種別『日常』のルール

「POW・SPD・WIZ」の能力値別に書かれた「この章でできる行動の例」を参考にしつつ、300文字以内の「プレイング」を作成してください。料金は★0.5個で、プレイングが採用されなかったら全額返金されます。

プレイングが採用されたら、その結果は400文字程度のリプレイと「成功度」で表現されます。成功度は結果に応じて変化します。

| 大成功 | 🔵🔵🔵 |

| 成功 | 🔵🔵🔴 |

| 苦戦 | 🔵🔴🔴 |

| 失敗 | 🔴🔴🔴 |

| 大失敗 | [評価なし] |

👑の数だけ🔵をゲットしたら、次章に進めます。

ただし、先に👑の数だけ🔴をゲットしてしまったら、残念ながらシナリオはこの章で「強制終了」です。

※自分とお友達で、それぞれ「お互いに協力する」みたいな事をプレイングに書いておくと、全員まとめてひとつのリプレイにして貰える場合があります。

●

さあ、いのりましょう。

●

街中、中央広場。

死体の入った布袋がいくつも並んでいるあまりにも悲惨な光景が広がる中、生存者たちと話をしていたひとりの少女が猟兵達に気付いて振り返る。

「おつかれさま。たおせたのね」

くらげ娘の声色は予知を語った時と同じだった。この結末を知っていたかのように何事もなかったような顔で出迎え、救われた人々に猟兵達を紹介する。

年齢も様々な11人の男女。レジスタンスの生き残り5名、屋敷で働いていた者達が6名。彼らがこの街に住まうすべてだ。この11人以外のすべてが、花と散った。一様に沈んだ面持ち、一番年若い少年は声は漏らさずとも堪え切れずに泣き出してしまっている。

そんな彼らの心を知ってか知らずか、くらげの娘は淡々と猟兵達に今後を話す。

「あのね、これからみんなで、おはかをつくることにしたのよ」

墓。文字通り、墓を用意するのだ。

たった11人で暮らしていくにはこの街は広すぎる。それならばいっそ建物を取り壊して街を縮小し、残った敷地を使って墓地を作ってはどうかという意見が出たのだそうだ。

しかし、亡骸は?と首を傾げた猟兵もいた。一部の死体は猟兵達の攻撃に耐えきれずに粉微塵となってしまったが、くらげの娘はそれでもつくるのだと言った。

「あるほうが、ないよりいいもの。目に見えるところにあるほうが、こころが楽になるわ」

必要なのは死者への祈りではなく、今生きる者達の糧。この辛い戦いを忘れないために、生き残った彼らが死を選ばぬために、犠牲となった者達を弔うのだという。

居住区の一部以外のほとんどは取り壊し対象にしてもいいだろうと決まったらしく、足りないのは人手だけだ。

「いっしょにがんばりましょうね」

やる気十分なくらげの娘は、手伝ってくれるのを当然だと言わんばかりに、戦い終わった猟兵達を見上げていた。

※三章の行動について

まず、戦闘お疲れ様でした。

描写はありませんが一息ついてからの作業とはなりますので、皆様戦いの傷や疲れは少しばかり癒した状態でスタートする事ができます。

残された人々が備蓄から食料や飲み物、傷薬などを用意してくださっていますのでそちらをご利用ください。(プレイングに記載していなくても「少し休んだ」ことになります)

お墓づくり、とは言いましたが、別に作業中心に書かなくても構いません。

戦いを終えての心情や、どこで誰を弔いたいかなどをお書きいただけたらと思います。

少ない文字数ではありますが、お気持ちを教えていただけますと嬉しいです。

また、残された住民と話をしてみる場合はプレイングのどこかに「レジスタンス」と話すか、「処刑人」と話すか、「使用人」と話すかなどを記載していただけますと、彼らの物語が少しだけ見えてきます。

生き残った彼らが、死んでいった彼らが、どんな関係でどんな生活をしていたかなど、そういったことが気になる人は話しかけてみてください。

なお、メドラ・メメポルドとお話しすることも可能です。

彼女は墓に供える花を探して街中や街の外にある花畑まで足を運んでいるようです。

では、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。

風鳴・ひなた

風鳴・ひなた

力を活かせそうだし建物の取り壊しを手伝おう。

戦いの余波もあるだろうから、脆い物はきっと腕を振るえばそれだけで。

うんと重いものはサイコキネシスで動かすよ。

街の人々がどんな風に生きたのか知りたい気持ちはあるけれど、

聞いてしまえば彼らを救えた可能性さえ考えてしまうだろう。

僕の悪い癖。

そう思って黙々と作業していても――

友達……家族とも呼べたかもしれない子達のことを思い出すんだ。

名前も、お墓も、別れの言葉さえ無いまま、皆いなくなった。

何も残らなかった。どう悼めばいいか分からなくて。

だから僕は本当のさよならを知らない。

……やっぱり聞きに行こうか、花屋にいたあの子の名前。

ちゃんと送ってあげたいから。

●

まず手始めに、墓場にするだけの土地を用意する必要があった。

戦闘で最も破損が大きかった地区から建物を壊して整えていくことが相談によって決まると、向かったのは歓楽街。猟兵達の戦闘もさることながら、死花に根付かれた者達による暴乱もここが一際激しかったらしく、建物の大半は壁に大穴を開けて傾いていた。

つい数時間前に駆け抜けた戦場を再び歩みながら、風鳴・ひなた(怪物と花・f18357)は共に歩く元レジスタンス達から向けられる視線に柔らかく微笑んで返した。異形のその身は普通の人間ならば畏怖し、恐怖故に罵りを受けることも無きにしも非ず。猟兵であることを差し引いてでも、ただ警戒の視線を向けるだけの彼らはまだましな方だ。

そんな視線もひなたの働きによって瞬く間に評価を覆す。脆くなっていたとはいえ壁を容易く粉微塵にし、人の手で運ぶには大人数人が必要な重たい瓦礫をサイコキネシスで浮かせて動かす。見た目こそ獣ではあるが言動の穏やかなひなたに対して次第に人々は、信頼と親愛を以て接するようになった。

「ひなたさん!次こっちお願いします!大槌じゃ壊しきれなくて」

「はーい。任せて」

「あざっす!助かるっす!」

力自慢を自称する双子の兄弟と一緒に、順調に建物を壊しては更地に戻していく。彼らの作業の傍らでは女性陣が使えそうな家具や道具の選別を行っていた。誰のものかが分かる品については後程急ごしらえながらに用意した棺に納めるため選り分けられている。

(街の人々がどんな風に生きたのか知りたい気持ちはあるけれど)

ひなたは彼女たちの傍へ寄り付かぬように、視線を向けないようにしていた。もし彼らの口から、彼らの生活や死んでしまった人たちの話を聞いてしまえば、潰えた可能性について考えてしまうかもしれない。死んだ――殺した、彼らを救えたという世界線。彼らが花に根付かれるよりも早く駆け付け、領主を打ち取り助けられていたらというIf。

(僕の悪い癖だ)

過去に帰る事は出来ない。過去を変える事も出来ない。彼らは不変で、自分達の後ろに長く伸び道を作っている。首を振って気持ちを切り替えて、次の建物へと向かう。黙々と、なるべく感傷を覚えぬようにと会話を必要最低限に抑えながら作業を進めて――

(……だめだな、僕は)

捨てきれない。結局のところ、何も諦められない。

思い出してしまう。家族とも呼べたかもしれない友達たちは名前も、お墓も、別れの言葉さえ無いまま、皆いなくなった。散り散りになって生きているか死んでいるかも本当のところ分からない。残されたのはひとから遠く離れたこの肉体くらいと思い出くらいだ。

誰かを悼む方法を知らない、本当のさよならを知らない。

それが、とても寂しいことだけは知っている。

(……やっぱり聞きに行こうか、花屋にいたあの子の名前)

ちゃんと送ってあげたいから。

作業がひと段落し、ひなたは双子の彼らへ断りを入れてから歓楽街の外れへと向かう。あの、小さな花屋へ。建物がなくなって見通しが良くなったおかげもあって、目当ての花屋は直ぐに見つかった。意外なことがあったとしたら、そこに先客がいたことくらいだ。

レジスタンスのリーダー、ジョセフと呼ばれていた青年は朝焼けの空に似た両の眸を開け放たれたままの入り口へ向けたまま立ち尽くしていた。花屋の中へと入らず、手に花瓶をひとつ。

驚かせないようにと足音をわざと鳴らしながら彼へと近づいて、やあ、とひなたは声を掛けた。

「狼?……じゃ、ねえな。あんた確か。猟兵……だったか?」

「うん。ひなたっていうんだ。……その、ここにあった花屋について知りたいんだけど」

少し口籠ってからひなたは青年へと告げた。ここに咲いていた少女の最期を見届けたのだと。笑う彼女を散らせたのは自分なんだと。そして、弔うためにも彼女の事を知りたいのだと、真摯に。ひなたの告白に青年は悲し気に眉尻を下げて、瓦礫に座り込んだ。

「……ディナをやってくれたのはあんただったか」

「ディナ?」

「ここにいたはずの女だよ。茶色い髪の――ああ、分からなかったよな」

青年はじっと手にした花瓶を見つめる。白磁に赤い塗料で文様が描かれた花瓶は取っ手の片方がなくなっていた。なくなったモノを思い出すように指を添わせれば、ひなたが何も聞かずともジョセフはぽつり、ぽつりと語り出した。

「ディナは、明るいやつだったよ」

この花屋の娘――ディナは、花屋をほぼ一人で切り盛りする程に利口で快闊、自ら花を仕入れに出かけ、時には村の外にひとりで花を摘みに行って兄に叱られていた、良くも悪くも行動力に満ちた少女だった。兄のレヴィは幼馴染で、彼女が生まれる前から交流があったのだと語る青年の眼差しは、幼い日の景色を見つめていた。先程までの暗さが僅かに消えて、懐かしさに目蓋が落ちる。

「ディナにさ、惚れてたんだ。言えなかったけどさ」

余所者だから、話しているのだろう。気恥ずかしそうに笑いながら話しているジョセフは、誰にも吐き出せなくなっていた想いを溢れさせていく。青年の前に大人しく座って聞き手に回ったひなたも他愛のない話に耳を傾けているのは心地が良かった。

明るくあたたかな表情に陰りが生まれたのは、思い出の景色に死花が蔓延り始めてからだった。最初は病気か何かかと思っていたそれが、異端の花に根付かれたからだと知ったのは彼女が壊れたそのあとだった。

「……俺は、ディナが苦しんでるのに何もしてやれなかった。殺してやれなかった。レヴィもそうだ。見捨ててたまるかって、そしてあいつも……」

「……」

後悔。各々に注がれた『救えなかった』という思いが声を、頭を重く垂れさせる。沈黙の中で盗み見た青年の姿に、ひなたはわずかに己を重ねた。彼の目蓋の裏側にも焼き付いているのだろう。大切な、誰かの笑顔が。忘れられない笑顔が。

このまま黙り込んでいても、彼は救われない。恐らくは、ディナと呼ばれた彼女も。そう思うと何か動かねばという感覚が六つの視線を泳がせ、下ろした視線の先、今にも割ってしまいそうなほどきつく握っている花瓶へと向けられた。これだと、ひなたは無理やり話題を逸らす。

「……その花瓶は、大切な物なの?」

「え……ああ。あいつが、俺の店が殺風景だからって押し付けてきたんだよ。もう、何も飾る事なんてなくなるし、あいつと一緒に墓に埋めようと思ってるけど……」

「だめだよ」

強く否定する六つの眼差しが、ピンクサファイアの煌きが仄かに濡れていた。

「毎日でも花を飾ってあげて。あの子は、最期までこの花屋にいたよ。誰かを襲う事もなく、このお店にひとりぼっちで。あの子のお兄さんがいなくなったのなら、きみが花を飾ってあげないとだめだ。きっと、きっと寂しくて、泣きたくても泣けなくて、あの子は笑っていたはずだから」

彼女の言葉を代弁しているつもりはない。しいて言うならばこれは、死者の悼み方を知らない哀れなかいぶつなりの懇願だ。そうあればいいと願ったものをどうにか形にしたような拙い感情の寄せ集めだった。

かいぶつの言葉に顔を上げた青年は丁寧にそれを噛み締める。最後に見た彼女は嗤っていた。本当は、本当の願いは何だったのだろうかと惑うその耳に、聞こえるはずのない声が聞こえてきた――気がした。花屋の前を通るたびに満面の笑みを向けてくれた、彼にとって唯一だった花の声。

目頭の熱が増していた。青年は腕で目元を力いっぱいに擦ってひなたへと不格好に笑った。

「――ああ、ああ。そうするよ」

青年は花瓶を手に立ち上がり、花屋へと入っていく。その背中を見送って、ひなたもまた元の作業へと帰っていった。

願わくば、彼女の魂が救われますようにと。彼の魂が安らぎますようにと。切に祈りながら。

成功

🔵🔵🔴

ソラスティベル・グラスラン

ソラスティベル・グラスラン

いくつ、作ればよいのでしょう

お墓は、いったいいくつ

【勇気】は欠片も湧き出てこない

枯れ果ててしまったようで、今のわたしはただの少女

……でも、力だけはあるんですよね

行かなければ

憔悴した心とは裏腹に、『勇者』の体は力を有り余らせる

レジスタンスの人に作るべき場所を尋ねつつ

持ち前の【怪力】で率先してお墓を作る

休まず、休まず

その方が、気が紛れますから

ふと思う

レジスタンスの方は、あの家の老夫婦のことを知っているでしょうか

明日からもまた、わたしは『勇者』を夢見て戦うでしょう

人々の喜びと楽しみを糧として

でも……

今日のような酷い結末もまた、無数に待ち受けているなら

わたしは、いつまで夢を見ていられるのでしょうか……

●

穴を掘る。墓を作る。

簡素ながらに舗装された道路を壊して耕した。掘り返した土の臭いが鼻にこびりつく。

穴を掘る。墓を作る。

少しでも手を動かしていないと罅割れた心が砕けてしまう。だから、働かないと。

(いくつ、作ればよいのでしょう。お墓は、いったいいくつ)

犠牲者の数は数えていない。聞いていない。知ってしまうと壊れそうだった。だから、ソラスティベル・グラスラン(暁と空の勇者・f05892)は只管に墓場となる区域の整地を自ら進んで行っていた。

今の彼女はこの地に降り立って直ぐの勇気ある者ではない。心の鋼が折れ、勇猛の泉が枯れ果てた、ただひとりの『少女』だ。残酷な現実が、余りにも多くの犠牲が、勇者たる彼女を締め上げてしまった。

それでも彼女の『勇者』たりえる力は衰える事はない。故に淡々と、黙々と、ソラスティベルは墓地の整備を行い続けた。誰かを救うはずの力で、救えなかった者達を弔わねばならないというのは、未だ夢へ至る道半ばな彼女にとってどれだけの傷となったか。

建物を壊す最中に出た瓦礫の内、丁度いい大きさのものは墓石代わりにするために運び、足りない分は木材で十字を組み上げて使った。休んでなんていられない――否、休むことを拒絶してでも、己を黒く浸食していく悔恨を振り払わねばならなかった。

そんな彼女へとひとりの少女が近づいていく。

「ええっと、ソラ……さんでいいんでしたっけ?」

「あ、はい。そうです」

「お疲れ様です!ちょっと休憩しませんか?綺麗なお水持ってきたんです!」

陰鬱とした空の下で明るく振る舞う少女の名は、アシェル。レジスタンスの一員として領主を討つべく屋敷へと乗り込んだソラスティベルと同年代の娘だ。上手く覚えきれなかったらしきソラスティベルの名を勝手に略して、愛想のいい笑顔で並々と水が注がれた瓶を差しだした。

彼女の好意を無碍にもできず、ソラスティベルは弱った笑みでそれを受け取り適当な瓦礫に腰掛ける。喉を鳴らして半分ほど流し込んだ水は冷たく心地よく、身体の中心へと滲み込んでいくのを感じた。無心で作業を続けていたが、思っていたより身体は疲れていたのかもしれない。すぐに立ち上がれず、ソラスティベルは腰掛けたまま手元の瓶を見る。

一息をついてみると、考えていた通り余剰な感情が脳裏をせめぎ合った。助けられなかった人々の顔が浮かび上がり、ぎゅっと目を閉じる。そんな様子を見て不安になったのか、アシェルはソラスティベルを気遣うように隣に座り、眼差しを向けてきた。

視線を感じて目蓋を押し上げるも、交わる赤茶の眼差しと笑顔へ同じだけの熱を返せない儘に見つめる。彼女は、知っているのだろうか。疑問が脳裏に浮かんだ時には声に出してしまっていた。

「……その、住宅地にいらっしゃった、老夫婦の事をご存知でしょうか」

「老夫婦?んー、うちのおじいちゃんおばあちゃんも結構な年だったけど……どんな人?」

「えっと……安楽椅子に揺られていた女性と、杖をついていた男性……だけではわからないですよね。すみません、顔、覚えられなくて」

「あー……それなら多分、ジェイコブさんとレイチェルさんだ。覚えてるかな、あたし達を処刑しようとしてたおじさん。ベンジャミンさんって言うんだけどね、あの人のお父さんとお母さん」

アシェルの語る老夫婦の話は、ソラスティベルの出会った老夫婦と一致しているように思えた。

身体を悪くして以来、家に籠り切りになった妻のためにと営んでいた雑貨屋の仕事を若い衆に任せた夫は、毎日街の様子を妻に語って聞かせていたのだという。二ヶ月ほど前段差に足を取られてからは杖をついて歩くようになったが、それでも街中を歩いて回り、妻への土産話を持ち帰っていた。

アシェルは饒舌に、友人へと話すような気さくさでソラスティベルへと二人の話をした。家にいるのも退屈だからと編み物を初めたと笑っていた夫人の話、前の領主に雇われてから一向に顔を出さない息子を心配していた話、雑貨屋を任せた小僧どもがああだのこうだのという夫の愚痴、馴染みの酒場で酒を控えるように言われただの、花屋の娘が良い色の花を仕入れてくれただの、本当に、ありふれた日常の話ばかり。

あまりにも楽しそうに話すものだからソラスティベルもつられて微笑んだ。が、あくまで表情のみが反応しただけ。話を聞けば聞くほどにぽっかりと、底の見えない洞が胸の奥で捩れていく。

「――わたしは、そんな日常を、守れなかったんですね」

零れた声は、押し殺していたはずの後悔だ。

「わたし、『勇者』になりたいんです。みんなを助けられるような、ハッピーエンドを作れる勇者に」

分かっている。この煌びやかな夢は人々の喜びと楽しみを糧に構築される。誰もを幸福にするのだという盲信を以て為される無謀だ。

分かってしまった。正義はいつも後手に回らざるを得ない。誰かを守るためには誰かが害されなくてはならない。間に合わなければ、届かなければ、口先だけでは意味はない。

明日からも自分は夢を見るのだろう。夢を追いかけ、新たな敵へと牙を剥ける。見知らぬ誰かを救うために誰よりも前へと飛び出していくのだろう。しかし、今日のような酷い結末もまた、無数に待ち受けているならば。息苦しくなった胸を押さえて呻いた。

「わたしは、いつまで夢を見ていられるのでしょうか……」

壊さないようにと小瓶を置いて、代わりに自分の服を握り締めた。声に震えはなく、涙の一つも零れ落ちない。出口のない森を歩かされるような感情がソラスティベルを支配しようとしていた。

今にも崩れ落ちそうな彼女の形を留めたのは、アシェルの両手だった。

「……夢は、いずれ醒めてしまうものです」

少女の呟きには残酷な現実が含まれていた。

彼女自身も夢を見た。もう一度、かつての街のように。あの領主が現れるより前の、あの花が蔓延る前の街へと帰りたいと願って武器を取った。しかし、届かなかった。彼女達の刃は領主の寝床に叩き落とされ、意識は蝶の散らした夢の狭間に落ち、気付けば仲間たちが処刑されていた。

あの中庭に並べられた時、自分が殺されることをやっと自覚した。一太刀も浴びせる事ができなかったあの領主は自分達を見下ろして、きっと苦しいなんて一欠片として感じない儘明日を生きていく。自分達はこのまま無様に撃ち殺されて終わり――はずだった。

「でもあなた達が、本当ならあのまま死んでしまうはずだったあたし達を助けてくれたことは、夢じゃありません。現実です。あたし達がこうして、みんなを想って生きていられるのは、あなた達のお陰なんです」

少女はソラスティベルの両手を優しく包む。

あの瞬間、絶望しきった心に光が差した。状況を把握するより先に安全圏まで逃がされて、見知らぬ幼子の一言で自分達が救われたのだと理解した。恩人達の帰還が、自分達の代わりに仇を討ってくれたのだと教えてくれた。

復讐を果たせなかった苦しみなど吹き飛んで、生きてもいいと赦された心地さえして、だから今笑っていられるのだ。

「だから、その……うまく言えないけど、泣かないでください。この街がまだ、人の生きる街でいられたのは、間違いなくソラさん達のお陰ですから!」

ありがとうと、少女は言った。

包むように握られた少女の手が温かかくて、柔らかくて、確かに彼女は生きているのだと実感する。そんな当たり前の事なのにやけに嬉しくなって、ソラスティベルは涙の滲んだままの顔で笑った。

「――ええ、ええそうですね。泣いてなんていられませんね!」

手を離してもらって、ソラスティベルは両手を握り締める。残った温もりが彼女に今一度勇気の灯を点し、勇者の力を必要としている人がこの街にはいるのだからと、笑みと共に駆けだした。

弔わねばならない。今度は犠牲となった人たちひとりひとりを数えながら穴を掘る。どれだけの力を得たとしても今日の戦いを後悔するためだ。無力で合った自分を嘆くのではなく、次はひとりでも多くを救える自分を目指すためだ。

優しき者は十字を立てる。いつか終わる夢の果てにある自分が、彼女たちを救った勇者で在れるようにと願いながら。

成功

🔵🔵🔴

夷洞・みさき

夷洞・みさき

アレンジ絡みご自由に

状況:出遅れた。死人の騒がしい見送り

居住区、公園、大通り。少し外れて市場に広場、歓楽街。

街を巡って屋敷へ至る。

そして最後は墓地で見送り。

全て終わった街中を巡り、動植物関係無く骸の海に還る者達を導く。

此処には禊ぐ咎は無く。

いつの間にか現れた同胞達と空気の読めないずんび達が死した元住人達を慰め騒がせ共に墓地へと向かい逝く。花が好きだった領主もいるかもしれない。空気の読めない彼等には関係ないが。

危機が終わり安堵する者達に骸の海に近い咎人殺しは言う。

彼等を忘れた時、きっとまた花は咲くんじゃないかな、と。

そんなに真剣に覚えなくてもいいけどね。

それこそ朝食を忘れないぐらいにね。

●

ずるり、ずるり。がたん、ごとん。

棺を積んだ荷台を引いて、七人は墓地へと向かい歩いていく。言われた通りのその場所へ、ひとつひとつを丁寧に。

ずるり、がたり。咎を失った者達を、咎人殺しの七人ミサキが――夷洞・みさき(海に沈んだ六つと一人・f04147)が運んでいく。

誰に頼まれたというわけでなく、自然に。誰かの為というわけでもなく、当然に。彼女たちは亡骸を棺に寝かせ、新たな褥へと連れていった。誰も彼女の仕事に口出ししなかった。出来るはずもなかった。

先頭を行くみさきはともあれ、他六人から漂う異様な気配はただの人である住人達には近寄りがたいものがあった。

いつ、あの海の底から湧き出でたような冷気が自分達に向けられるかを恐れて無意識に忌避したのかもしれない。棺を運ぶ場所の指示しているレジスタンスリーダーの青年以外は彼女と会話さえしようとしなかった。

みさきは人々の視線など気にも留めず、指定された通りの場所へとただ運ぶ。次の墓場は――町の西側にあった歓楽街跡地だ。

建物を壊し、整地され、掘り返され、すっかり変わってしまったこの場所で、猟兵一般人問わず何人もが墓の用意をしていた。が、みさきは声を掛ける事もなく真っ直ぐに、次の墓へ。指定された場所にいたのはやけに怯えた青年だった。

青年の名はウィリアム。ほんの少し前まで領主に仕えていた処刑人だ。墓を作る手は震え、時折作業を止めては何かに怯えたように身体を強く抱いて何かを呟いていた。怯えさせ過ぎてはいけないと、同胞たちに少しの間待っていてもらうように頼んでから、みさきは青年の元へと近寄った。

「やあ、お仕事お疲れ様だったね」

びくりと肩の震えた青年は、そばかすだらけの顔でみさきを見上げた。その目には未だに仄暗い感情が渦巻いて沈んでいる。皮肉じゃないよ、と付け加えればみさきは微笑み、青年の隣にしゃがみ込んだ。

距離を取られそうになれば「取って食うなんてこともしないよ」と両手をひらひらして見せる。武器は持っていない、という意思表示ではあるのだが、彼女の背後にはあの巨大な車輪がある。気が気ではない青年をよそに、みさきは言葉を続けて投げつけた。

「君、処刑人だったんだね。なんで処刑人なんて仕事を選んだんだい?」

「んなこと、なんで聞くんだよ」

「興味本位さ。僕もまあ、似たような仕事には就いているしね」

咎人殺しであるが故の興味。眼差しに籠められた感情にはそれ以外の何かも含まれていたが、口に出すことはなくみさきは青年をじっと見つめる。

居心地悪そうに頭を掻くと、青年は嫌だと言わんばかりに睨み返した。が、みさきの微笑みが絶やされることも、隣から離れる様子もない。ウィリアムは深く息を吐き出すと、諦めた声色で話し出す。

「……成り行きだ」

処刑人と言っても、彼自身が望んでそうなったわけではなく、元々庭の手入れなどを任されていた使用人の一人だったのだが、レジスタンスの結成と領主館強襲が発生してしまったことでそちら側の仕事も任されるに至った哀れな青年だ。

二日前に初めて人を殺し、昨日も泣く泣く手を染めて、今日も先輩処刑人の隣で銃を構えるだけで精いっぱいの、弱い男だった。

「金物屋のトーマさんは俺に初めての仕事をくれた。俺からすれば、師匠だった」

つい昨日の事だ。その首を切り落とすことになったのは。

「ダニエルは産まれたときからずっとお隣さんだったんだ。いつも一緒に馬鹿して遊んで、競争して……でも、俺が殺した。どうしてだって叫んで、お前たちが死ねばいいって、泣いてたあいつらの口を縫うところをただ見て、首を斬った」

ほとんどを先輩に任せきりだった。罵詈雑言など言われて当たり前だと解っていたのに、面と向かって怨みを吐き出されて斧を持つ手が震えた。

やりたくなかった、出来る事なら、あの場所から全員逃がしたかった。けれどそうしたら見張りを任されていた自分がどうなるか――そう、人を殺してしまったが故により鮮明に、己が選ばなかった道が見えていたのだ。

「でも、でもさ、俺、怖かった。怖かったんだ。領主様の言う事を聞かなきゃ、俺が殺されるし、でもあいつらを殺すのは、ほんとはいやで、くるしくて」

うぷ、とせり上がったものを吐き出しそうになる。それを懸命に飲み込んで、口の中に残った酸い味が混ざった唾液だけを咳き込むように吐き捨てた。

「そうしなきゃ!俺達生きてけなかったんだ!この街を出ていくのも怖くて、この街で生きていくのも怖くて、でも死にたくなかったんだ!!」

ウィリアムの吐露を、みさきはじっと聞いていた。何かを返すこともなく、感情のままに紡いだ言葉を青年が吐き出しきるまで無言を貫く。青年が落ち着いて、うすらに涙を浮かべたままみさきに謝って来てようやっと、みさきは青年に返答とも回答とも違う、己の言葉を伝えた。

「何時か、君にこびり付いた咎は返って来るだろう。それが明日か天寿を全うする時かは分からないけれど、確実に、いつか」

冷ややかに、海底に沈みこませるような無情さで、みさきは青年の頸に言葉の真綿を絞める。

「だからというわけでもないけど、誰かの命での処刑であっても君が手にかけた人達を忘れないでほしいんだ。朝御飯の献立を思い出す程度でいいからさ」

「……忘れられるかよ。忘れるもんか。俺は、俺のしたことを忘れる事なんて、なかったことになんてできない。でも……それでもさ、今は」

吐き出しきったはずの感情が、再び眼から溢れ出す。

「今だけは、俺のしたこと関係なく、大好きだったひとたちの事を、弔わせてくれよ」

「……そうだね、そうするといいよ。今だけ」

みさきは静かに立ち上がって、青年を見下ろし、此処に残してゆくべき棺を置いて去っていった。いつか彼が己の咎を忘れてしまったその時に、彼へと罰が降り注ぐ。忘れられた者たちが帰って来て、彼へと再び怨嗟を吐きつける。四肢を千切りに、頭を切り落としに、そこいらに住まう獣の餌にするかもしれない。

(きっと、これも呪いなんだろうね)

忘れるなという呪いの言葉に縛られる。永劫に責め苦を浴びせられるような痛苦の中で生きろと、生かせと、死者が嗤う。何れ彼がどうなるのか、彼の身に何が起きるか、みさきは知りようもないし知る気もない。どちらかと言えば、死人に与するかもしれない己が身だ。

禊還す者は自嘲気味に笑い、次の墓場へと向かった。棺の中へと納められた彼らが再び、眠りから目覚めぬことを祈りながら、愛しき同胞たちを引き連れて。

大成功

🔵🔵🔵

ヴァン・ロワ

ヴァン・ロワ

【犬猫】レジスタンスと話す依音を見てる

アドリブ◎

絡まれても面倒だし

適当に人当たりのよさそうな態度をとって

誰に話しかけるでもなくただ見てる

子猫ちゃんと目があったらひらひら手を振り

デートのお誘い?ならもっと小綺麗にしてからがいいなぁ

なんてからかって

まあ…子猫ちゃんがどうしてもって言うなら手伝ってあげるけど?

手伝い始めたら要領よく

等間隔で穴を掘り

ハハ、子猫ちゃんは体力ないね~

煽りながらも淡々と

軽い調子とは裏腹に丁寧な動作で死体を埋める

とりあえずって事でね

石の代わりに木を紐で結わえ十字を作って立て

(ずいぶん熱心に祈るんだねぇ)

死の先は無だ

何も残らない

それに泣きそうで泣かないこの生き物は

まあ…面白いかな

雨乃森・依音

雨乃森・依音

【犬猫】レジスタンスと話す

労いの言葉なんていらねぇよ

俺は広場で俺が葬った奴らの弔いを

…どうあがいても手が足りねぇな

休んだとはいえ元々体力なんてそんなにないし

力だって…あー!くそ!

目に入ったのは暇そうにしてる駄犬

…………はぁー…仕方ねぇ

手伝えよ

寝言は寝て言え!

無理やり引っ張っていく

要領いい作業っぷりが腹立つ

うるせぇな

黙るって言葉を知らないのかこいつは

弔うたびに手を合わせる

…もしも彼らがこの街に行商に来なければ

商人でなければ

そんな“もしも”を想像してしまえば溢れそうになるのは

嫌だ

俺は絶対に泣かねぇ

泣いたって誰も帰ってこねぇ

前を向け

俺に出来ることは少ないけれど

残された奴らのためにも

後ろは振り返らない

●

墓場の準備が整えば住民達は死体の確認を行いながら、身元が分かる限り家族ごとに棺を用意する。棺と言っても立派なものは用意できなかった。人一人を寝かせるのがやっとの大きさを、廃材でどうにか拵えただけの襤褸い棺だ。それでもないよりはマシだった。

とはいえ、やはり身内から順に弔ってしまうのが情というもの。他の街から来た商人達や、身元の分からない旅人などは後回しにされてしまっていた。

そんな彼らの弔いを、と名乗りを上げたのが雨乃森・依音(雨嘯・f00642)だった。

広場で交戦した――己と神により葬った彼らが気にならないと言えば嘘になる。だが、気にしていたいというわけでもない。誰もが手を回せないのならばと手を差し伸べた、それだけだった。

依音の手伝いにと同行してきたのはレジスタンス最年少――生き残り最年少でもある少年、テオだ。

「……よかったのか?家族のとこ、行かなくて」

「はい。ぼく、ジョセフさん達みたいに力があるわけでもないし、邪魔になってしまいます。それにエノンさん達のお手伝いをした方がきっと母さんもダンも喜ぶし!」

まだ声変りも始まっていない高い声は耳に心地よく、依音の心を軽くする。

もう彼の家族はひとりとしていない。皆この戦いに巻き込まれ、またはレジスタンスの一人として、死んでしまった後だ。だが、猟兵達の帰還までに流していた涙は乱暴にぬぐい取り、明るく振る舞って見せている。

年下の少年がこうも踏ん張っているのだ。と言い聞かせて作業を進めようとするのだが、先刻の戦闘でのダメージがほんの数十分の休息で言えるはずもなく。

(くっそ……やっぱ二人じゃ限りがあるな)

少年二人に対して、運び込まれた亡骸の数は二人の手指の数をとうに超えていた。元よりこの手の体力の必要な作業が得意ではない依音は既に息切れ寸前、このままでは作業の途中で倒れてしまう無様を晒してしまう。

ならば、こっちのほうがましだろう。依音は恥と恥とを天秤にかけてより己への被害が少ない方を選び取る。即ち――ずっとこちらへと視線を送り続けているくせに何一つ動こうとしない男、ヴァン・ロワ(わんわん・f18317)への救援要請だ。

「おい……おい!そこの駄犬!」

「おっと、俺をお呼び?デートのお誘いかな?」

ならもっと小綺麗にしてからがいいなぁなどと軽口を言うヴァンだが、威圧の欠片もない威嚇の眼差しと依音からのご指名にご満悦の様子だ。手を貸さずに見続けてきた甲斐があったものだとひらひら手を振りにんまり笑う。

「寝言は寝て言え!……手伝えよ。穴掘りくらいはできんだろ?」

「子猫ちゃんがどぉしてもって言うなら手伝ってあげるけどぉ?」

「うるせぇ!精々穴掘りくらいはうまくやれよ!」

近寄って掴みかかろうとしてきた依音の手を、ヴァンは手を上にあげて躱す。もう片方の手を掴もうとしたら、そちらも真上にあげてにっこり嘲笑。思い切り向う脛を蹴りつけてようやっと下がった手を引っ掴み、依音はヴァンを力任せに引っ張って作業に戻った。

斯くして、猫の手ならぬ犬の手を借りて来て作業の進行速度はどう変化したかというと。

「っハハ、子猫ちゃん体力ないね~」

「く、っそぉ……黙って手ぇ動かせないのかよ」

「俺様の声聞けないと寂しいかな~?と思ってさ」

「寂しかねぇよばーか!」

前衛で、あの死花の群れと魔嬢の繰る茨の合間をあれだけ駆け回っていたというのに、ヴァンは息ひとつ切らさぬまま手際よく作業を進めていた。一つ一つの墓穴を等間隔に掘り進め、運ばれて来た棺を慎重に穴の中へと納めていく。

言葉や調子の軽さに対して丁寧且つ手際のいいヴァンの仕事ぶりには皮肉の一つも浮かばず、疲労にやや負けかけている依音はテオが長さを整えた廃材を組み上げる作業へと回った。

石の墓標は用意しないことに決まっていた。もしかしたら、彼らの家族が行方を捜しにこの街に来るかもしれない。その時に彼らを引き渡しやすいように、敢えて重たい墓標は置かないようにした。顔が分からずとも持ち物で判断できるかもしれないからと十字架に彼らの身に着けていたものを下げ、他の持ち物を入れた箱を墓標の前へと添える。

気休めだ。ないよりはマシだと言い聞かせてるだけだ。

そうして埋葬していけば目の前には十字架の列。依音は自分達が倒した人々の数をようやっと正確に視認し、ヴァンは葬った人の数が間違えていなかったことを確認する。仕事が終わったテオは飲み物と軽食を取りに行き、ふたり。ヴァンの視線を気にしないように一番近くの墓へと近寄った依音は、墓標の前でしゃがみ込み手を合わせた。

「随分と熱心だねぇ子猫ちゃん。さっき埋める時もひとりひとりにそうしてたのに」

「……」

よく見ているな、とは口に出さずに依音は目蓋を閉じる。祈りを捧げるようにしてみせて、内心はただただ選ばれなかった未来を夢想していた。

この街に行商に来ていなければ彼らは巻き込まれることもなかっただろうと、商人になっていなければ今頃家族と細やかな幸福を共有していたのだろうと、もしもの世界線を浮かべては、こみ上げる。

(嫌だ)

ぎゅっと、強く目を瞑る。

(嫌だ。俺は絶対に泣かねぇ。ここで泣いたって、何も変わらねぇし誰も帰って来ねぇ)

悲嘆で死者が蘇るのならば、誰もが嘆きの海へと身を投じることだろう。しかし実際に蘇るのは死者の模倣。オブリビオン達に他ならない。

依音は己に言い聞かせる。前を向け、後ろを振り返るなと。棺ひとつをひとりで運ぶことさえできない非力な我が身で在れども、残された人々の為にやれることはまだあるはずなのだ。

開いた目蓋の下に弱くも確かな希望が瞬く。紫陽花と同じ青と紫が決意に濡れた。

傍から見下ろすだけだったヴァンは、少年の小さな変化に気付けどもその心中は読み取れなかった。無視しているのか集中しているのか、祈り始めてから自分の声など聴きもしないこの少年に、どれだけの葛藤があったかなど想像もつかない。

故に、ヴァンの思考の行き先は彼の行動。死者への祈りへと向けられた。

(死の先は無だ)

命の軽さを知っていた。金の重さを知っていた。幼い頃に抱いた疑問や正義感とは裏腹に、手に滲み付いた技術がそれらを勝手に計測していく。だがそれらも終わってしまえばゼロになる。軽いも重いも関係なくなり、心はフラット。止まった時計の針は進むことも戻る事もせず、最期を示したまま動くことはない。終わりとはそういうものだ。

そのはずなのに。

(なんでだろうね、こうも変わるものがあるなんて)

祈りの間に、少年は確かに成長した。何も残さないはずの他人の死で、小さく芽吹いていた若葉に蕾を付けさせたものが何か、ヴァンのささやかな好奇心が彼へと注がれる。

そうだ。弱いくせに逃げ出さず、震えているくせに歯向かって、結局最後まで戦場に残り続けたこの少年には自分とは異なる価値観が、プライドがある。

(泣きそうで泣かないこの生き物はまあ……面白いかな)

だから、もう少し。この面白い生き物の観察を続けてみようと、ヴァンもまた依音の知らぬ思いを胸に小さく笑んだ。

「お祈りは済んだ?じゃ、休憩して次のお手伝いでもしてくるかな?」

「はっ、お前に言われるまでもねぇよ」

哂い合い、少年たちは往く。ここはまだ足を休めるべき場所ではない。

視界の奥で彼らの護った命の一つが、片手に大きなバスケットをぶら下げて手を振っていた。大声で自分達の名を呼び、満面の笑顔で。まずはそこまで、歩いてみようと疲れた身体を動かした。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

壥・灰色

壥・灰色

メドのところに行って、花を集めるのを手伝おう

この日の差さない世界では、花を集めるのも一苦労だろうしね

メド、花は見つかったかい

彼女の後ろを追いかけていく

村人から提供されたパンをバスケットに抱えていく

おれも彼女も、結構な大食らいだ

かごに一抱えあっても、二人ならすぐになくなってしまうだろう

ヒトに生える花でもないと、この暗い世界では生きていけないのかもしれないけれど――

死を悼むなら、どれだけか弱くても気丈に生きる、そんな可憐な花がいい

ないなら、一緒に探そう、メド

おれも手伝うから、時間いっぱいまで

二人でパンを分けながら探し歩こう

見つかるかどうかはわからないけれど、費やす時間は無駄ではないと信じている

●

街にはもう、花など咲いていなかった。

取り壊す前に花屋から回収したものはどれも枯れてしまっていたし、民家の花壇に残されていたものも萎れて朽ちかけていた。それを墓前に添えるというのはあまりにも拙い。

レジスタンスのリーダーに聞いた話によれば、街から少し離れた川べりに花畑があるのだそうだ。よく、花屋の娘はそこに花を摘みに行っていたのだと。

ふわりふわり、夢心地の足取りで街を出ようとした娘の背中を聞き馴染んだ声が引き留めた。

「メド」

呼ばれて、くるりと振り返る。メドラの頭数個分上にあったのは壥・灰色(ゴーストノート・f00067)の据わった眼差しだった。片手には年頃の少年が持つには不釣り合いの可愛らしいバスケットが提げられている。

「花は見つかったかい?」

「これからよ。まちの外に花畑があるみたいだから、いくところ」

「そっか。俺も手伝うよ。結構な数が必要みたいだし」

「そう?なら、お願いするわ、かいさん」

互いに無表情のまま淡々と話が進む中、メドラの視線はちらりちらりと灰色の持つバスケットへと向けられていた。気になる?と向けた灰色の視線に薄緑色が揺らめけば、塵除け代わりにかぶせられた厚手のハンカチを捲りあげる。

バスケットの中には、分けてもらったパンがどっさりと詰め込まれていた。これにはメドラも「ピクニックに行くみたい」と目を輝かせたが、灰色は知っている。自分も彼女も底なしの胃袋を抱えている身だ、この程度の量ならば行く道だけで消えてしまうと。

街を出て道すがら、飛び出してきた野犬や魔獣などを片手で葬り進みながら、片手でパンを食べ進めるふたり。

備蓄から分けてもらったという割にパンはぱさついた感じもなく、渡される前に軽く加熱してもらったのだろうか、程よい焼き目と焦げ目がついており、そこそこに美味。予想通りのペースでパンは消え、目的地にたどり着く頃には残り僅か2個。

「美味しかったね」

「ええ、おいしかったわ」

量はともあれ味には満足したのだろう。腹をさする大食らい×2は花畑を進んでいく。

咲き乱れるのはUDCアースでいうところの彼岸花に似た花だ。そよいではしなる真っ直ぐの茎の上、花火のような赤く細い花弁が戴かれて、周囲を黒い蝶々達が舞うように飛び回っていた。

「赤ばっかりだね」

「ね。もっとほかの色の花もあるのかと思ってたのになぁ」

残念そうに唇を尖らせるメドラの横で灰色が見つめていた景色は、彼女が見つめる花畑とは些か異なっていた。大通りを埋め尽くしていた死花の行軍、犇めき合うように咲き乱れる赤。眼前で咲く花と死花はもちろんまったく別種だ。だが一度対面してしまえば似ているというだけで否が応にも思い出させてしまう。

(ヒトに生える花でもないと、この暗い世界では生きていけないのかもしれないけれど)

感傷と呼べるほど繊細なものでもなく、自らの拳が奪ったものを悔いるわけでもない。焼き付いた赤を重ね合わせただけの景色に浮かんだ人々の苦しみを、歪められた表情を見つめていた。

彼らを送る為の花を求めてここまでやって来たのだ。彼らが死出の道を進むための花を探しに来たというのに、彼らを苦しめたものを思い出させる花を添えてはならない。

――死を悼むなら、どれだけか弱くても気丈に生きる、そんな可憐な花がいい。

死した彼らの人生の、最期の灯火たりえるような花を。生かされた彼らが挫けず折れずにいられるための花を。この日の差さない世界で望む通りの花を探し出すのは困難かもしれない。それでも。

「ないなら、一緒に探そう、メド。おれも手伝うから、時間いっぱいまで」

薄く、優しく目を細めた灰色が手を差し出した。見上げた先にある感情の揺らぎを察したか、首を傾けたくらげの娘は微笑んで手を取り、川のせせらぎを聴きながら花の合間に細く踏み均された土の道を歩いていった。

視線の高さが異なれば、見つけられるものの範囲も広くなる。赤一色かと思っていた花畑にも、いくつかの色が混在していることに気付けば互いに報告し合う。

「かいさん、こっち。紫色のお花があるわ」

「どれくらい?」

「けっこうたくさん」

メドラが見つけたのは、紅い花の根元近くに群れて生えていた背の低い花。強い光がなくとも平気な、繁殖力の強い花なのだろう。ひとつの茎に多数の小さな花を咲かせている。しゃがみこまなければ気付けなかったその花を、灰色は採り過ぎないように気を付けながら摘み取っていった。

「もう少し進んだところには白い花畑があるみたいだ」

「ほんと?」

立ち上がり、背伸びをしてみるも見える景色は変わらぬ赤色。小さくその場で飛び跳ね始めた娘を見兼ねて、灰色は娘の脇の下へと手を差し込んでホールド。ぐっと持ち上げてみればメドラは猫のように胴を伸ばし、完全に脱力しきった足を揺らした。

「見える?」

「みえた!」

はしゃぐ娘を地面に下ろせば、見えた先の真白い花畑まで走り出す。時折年相応の少女らしさを蘇らせるくらげ娘の背中がみるみる遠ざかっていくのを追いかけようとして、灰色はふと視界の端に移った違和感に気付いた。

(なんだろ、あれ)

赤い花畑の中に埋もれた黒い何か。自然の中に置かれた人工物。

折れないよう、踏まないように気を配りながら花を掻き分け近付いてみると、石の周囲だけ土の色が異なっている。一度掘り返して埋め直したのだろう、この場所だけ花は咲いておらず、代わりに芽吹いたばかりの若葉がひっそりと葉を広げている。

墓、なのだろう。わざわざこんな立派な墓石まで置いているのだから、動物の墓ではない。人間の墓だ。

掘り返した後はまだ新しく、ここ数日の間に埋められたようではあったが、墓石に刻まれた文字は古びていて目視だけでは読めそうにもない。灰色は興味本位で窪みをなぞり、書かれている内容を探ろうとして、

「かいさーん。おいてっちゃうわよー」

突然見えなくなった背高のっぽの姿を探したメドラの、平坦な割に無邪気な声が飛んできたことで灰色は意識を現実へと連れ帰った。立ち上がれば白い花畑の前で飛び跳ねる白い娘の姿。

「ごめん、すぐ行くよ」

あの場所に誰が眠っていたかはわからない。わからないが、わざわざこんな人目を偲んだような場所に誰かが望んで埋め直したのならばこれ以上踏み込むのは無粋だ。添えるべき花も、思い出も、あの墓の主人と誰かの間にのみある秘め事なのだ。

もう一度だけ墓石を見て、その後は振り返らず。灰色は白く染まった花畑を目指して歩き出した。

●

空っぽになったバスケットには白と紫、溢れるほどの花。

残ったパンを分け合って食べながら辿る帰り道は、行きの道より明るく見えた。

大成功

🔵🔵🔵

モリオン・ヴァレー

モリオン・ヴァレー

【POW】散々燃やしたあたしが言うのもなんだけど、せめて彼らがここに『居た』という証を遺したいわね

<情報収集><オーラ防御>生き残った人達から犠牲者達の名前を聞き、重力を纏った針で墓石にその名を刻んでいくわ

その最中、レジスタンスの人と話せるならば会話を

あの花と領主の呪縛から『救う』事こそ出来たけれど、この町に刻まれた傷痕はあまりにも深く大きいわ……

だけど、出来るなら復讐には走らない事をお勧めするわ

走り出したら止まらない

何処まで行っても、止まれない

あたしもそうだから

故郷を、家族を焼いた相手を討ったのに

何も変わらないし、何も戻ってこない

それよりも

今在る命を、彼らが『居た』という想いを、大切に

ノワール・コルネイユ

ノワール・コルネイユ

魔嬢に与した者、レジスタンスの者

どちらを責めもするまい

償いだの、贖罪だの…どうするかはあんたら自身が決めることだしな

ただ…今は明日を生きることだけを考えるべきだろう

手頃な石をふたつ、隣り合う様に並べ花を供える

彼岸の向こうでまで茨の花を持たせては心地が悪かろうから

ささやかな、小さな花で送り出そう

あの子らは兄妹だったか、それとも幼馴染だったか

せめて、向こうでは穏やかに過ごせることを祈ろう

子供は子供らしく

何の心配もなく、何に怯えるでもなく

当たり前に過ごせる世であったのなら…そう思わずには居られないな

これまでも、これからも。同じ痛みは続くのだろう

それでも…こんな不条理、いつかは断ち切って見せるさ

●

ノワール・コルネイユ(Le Chasseur・f11323)が任されたのは公園と居住区に残されていた犠牲者――彼女らが手にかけた者達の埋葬だ。

共に作業に当たったのはレジスタンスの生き残り、リーダーのジョセフと共に領主を奇襲する部隊にいた双子の兄弟、ルーベンスとエドガー。廃墟の撤去作業から延々と休みなく作業に没頭してはいるが、まだ疲れた様子は見せていない。

三人で運び込まれた棺の中身をひとつひとつ確認し、墓標が出来上がった者から順に埋めていく。その中に、ノワールも知る少年と少女の亡骸があった。

死花の茨により縫い繋がれていたそれらは損傷こそひどかったが、背格好や衣服から身元は直ぐに断定した。

真っ先に気付いたのは生き残った少年の兄だったとルーベンスは話していた。

少年の名はダン、少女の名はリア。この街で生まれ育ったダンと行商人の父親と共に街にやって来たリアは、互いの親の都合で出会い、歳が近いことから一緒に遊ぶようになっていたそうだ。

ふたりは大抵天気のいい日は街中を駆けまわって遊んでいた。入り組んだ路地を潜り抜け、積み上げられた木箱や樽を乗り越え、その時その時でゴールとなる場所を変えながら街の中を「探検」する。

時には顔馴染みの店で花を見せてもらい、母のいる酒場へと顔を出して昼食代わりに賄いを食べ、近所に住んでいる老婆の家へと転がり込んでは昔話を聞いて、広場のベンチで貰いものの焼き菓子を齧りながら互いの家族の話もした。

親が、兄が働いている間、退屈で仕方がなかったことを知った。

共にいることで見ない振りし続けてきた互いの隙間を埋め合った。

また会えると分かっていても別れの時間はさみしかった。

どこにでもいる、ただの子供たちだった。

――ああ、彼らはほんの数日前まで平穏に生きていたのか、と。

死せる子供たちの話を聞いたノワールの胸へと去来したのは安堵と無念だ。オブリビオンに支配されたこの世界にも確かな平穏が存在したこと、それらが容易く奪われてしまったこと。どちらもがノワールを締め付けた。

子供は子供らしく、何の心配もなく、怯える事もなく。平穏を享受することが当たり前のまま健やかに成長する世であったのなら、そう思わずにいられない。だからと言って誰かを責める事もなく、彼女は今目の前に在る現実を静かに見遣った。

「……それで、その子たちの亡骸はどのように?」

「どっちも親の墓の隣に埋めてやる心算だぜ。バーバラさん……ダンの母ちゃんの店があったあたりだ」

「そうか。……叶うならひとつ。部外者の頼みを聴いてもらえないだろうか」

かの少年と少女の墓を隣同士に。ノワールの申し入れは生存者達にも、少年の兄にも受け入れられた。

小さな墓穴に、他より一回り小さく作られた棺を隣り合わせに寝かせて、土をかける。

柔らかな土を押し付けて固めて、誰にも彼らの眠りを邪魔されぬようにと、蓋を開けるものが現れぬようにと。

あとはこの下に眠るものが忘れられぬように、墓標を立てるのみだ。

墓標の用意はモリオン・ヴァレー(死に縛られし毒針・f05537)の仕事だった。

生き残りの住人達から死者の名を聞き、丁寧に一つずつ墓石へと彼らの名を彫り込んでいく。

文字が書ける者はいてもここまで正確に美しく、何より速く書き記す事ができるのはモリオンのみだろう。隕鉄を用いて造られた針に重力を纏わせれば、砂に描くような軽さと無駄のなさで石に彼女の知らぬ名が記されていった。

「次はどなた?」

「この石に。片方にはダン、もう片方にはリアと」

「わかったわ、任せて頂戴」

ノワールから手渡された石は、公園の花壇に使われていたものだった。形が整っていたおかげもあって二人の子供の名はするりと書き込まれ、再びノワールの手へ渡る。軽く礼を述べて埋め立てた場所まで戻れば、間違えないようにそれぞれの元へ。

「彼岸の向こうでまで茨の花を持たせては心地が悪いだろう」

添えられた花は、先程戻って来たばかりのくらげの少女達から譲られたものだった。小さく、可憐な白い花。ふたりと、彼らの親の墓へ同じように供えれば、ノワールは胸の前で両手を組み、静かに祈りを捧げる。

せめて向こうでは、死後の世界では穏やかに過ごせるように。

手を取り合って、笑い合っていられるように。

涯で待ち受けるものが例え骸の海であったとしても、彼らの安寧が崩されないように、と。

「……ちくしょう、ちくしょう。なんでこんな目に」

が、彼女の願いとは真逆の声――瞋恚に震える男の声に目蓋を開く。

墓を前に膝をつき、大粒の涙を降らせていたのは双子の弟、エドガーだった。人前である事を気にもせず、食い縛った歯の隙間から無念を絞り出す。

「なんでよォ、お前らみたいなガキが、こんな早く死ななきゃいけなかったんだよォ……ちくしょう、せめて、せめてこうなる前に、あいつらだけでも逃がせてりゃ……他の村に行けって、留守番なんてやめとけって言やぁよかったんだ!」

子供たちの死を嘆くと共に吐き出された怒りの矛先は、この地を侵略した領主でも死花でもなく己自身へと向けられていた。

恙無く領主殺しを遂行するためにと積み上げてきた準備期間、綿密にブリーフィングを繰り返し、武器の扱いも隠れて訓練した。計画への過信、犠牲を出してでも夢見た未来を実現させるという切望、眠る領主の枕元にやってきた瞬間の、あと一歩ですべてが手に入るという先走った達成感。

その末に突き付けられた絶望が、人あらざる存在は自分たちの事など歯牙にもかけていなかったという事実が、死に怯え震えていた弱い自分が、助けられたという現実が、今の彼を構築する。

握った拳を固めたばかりの地面に叩き付ける男の姿を見下ろしていたノワールには、彼の心中のすべてを知るすべもない。知る由もない。彼女もまた、彼らに現実を突きつける事しかできない。

「……悔やんだところで、帰ってくる命などない」

「だがよォ!このままだとやり切れねェんだよ!オレ、結局何もできなかった。あんたらに助けられて、復讐もできなくて、こうやって墓作っても何すりゃいいかわかんねェんだ!」

「――どうするかはあんたら自身が決めることだ。ただ……今は明日を生きることだけを考えるべきだろう」

しかし、と。ノワールは目蓋を伏せる。長い睫毛が影を落とし、凛々しさの中に少女の幼さを残した顔を物憂げに翳らせた。

これまでも、これからも。同じ痛みは続くのだろう。オブリビオンによる支配が終わらない限り、この世界は絶望に侵食されたままいつの日か堕ちてゆく。鯨の胃の中で溶かされる日を待つような、終わりがわかっているのに先が見えない苦しみを彼らは生き抜いていかねばならない。

それでも、自分には剣がある。この怨嗟と悔恨の連鎖を、終わらせるための刃が。

「……こんな不条理、いつかは断ち切って見せるさ」

晴れぬ空を睨めつけ、ノワールは凛と告げる。自らに流れる支配者たちと同じ血がどれだけ己を苛もうとも、彼女が往く道はとうに決まっているのだから。

その姿に、青年はただ呼吸を忘れて見惚れていた。

●

埋め立てた場所へと戻っていった少女の背を見送りながら、モリオンは今しがた刻んだ子供たちの話を反芻していた。

(あの花と領主の呪縛から『救う』事こそ出来たけれど)

頼まれるが儘、モリオンは犠牲となった人々の名を墓標へと記してきた。

レイチェル、ジェイコブ、ベリア、ガド、スティーブン、トーマ、エナ、バラフィナ、ルイス――どれだけ刻んでもまだ足りない。顔を上げた先に並ぶ墓石や廃材の十字架の数は、この後もまだまだ増えてゆくことだろう。

亡骸の納められない墓も多数ある。モリオン自身が死花ごと焼き尽くしてしまった者達のように、猟兵達の戦いは熾烈にして苛烈。死花の根の一本、種子ひとつ残さぬほどに滅ぼし尽くしたのだが、同時に失われた遺体も数知れない。

(この町に刻まれた傷痕はあまりにも深く大きいわ……)

目に見える傷痕、目に見えぬ傷痕。この街のどこにいても、なにかしらの傷痕があるのだ。遠く街と街道の堺まで続く透明な死の臭いに眉根を寄せ、思い出の残滓と重ねる度に深く息を吐き出す。

そんなモリオンへと声を掛けてきたのは、作業がひと段落して彼女へ休憩を促そうとした双子の兄ルーベンスだ。

「どうしたんすか?疲れたなら少し休んでもいいんすよ」

「……大丈夫よ。少し考え事をしていただけ。気にしないで」

止めてしまっていた手先を動かし、次の名前を刻み込んだ。「バーバラ」「マルコム」――モリオンにはこれが誰かの名かわからない。すぐそこに積まれた棺のどれかか、棺が足りず余った布切れでどうにか作った袋に詰め込まれた何れかであるかも、分からない。知らずとも、名を残すことはできるのだ。

二人の名を刻んだ墓石を渡そうとしたが、ルーベンスはモリオンの隣に腰掛けて少し離れた、小さな墓を黙って見ていた。墓の前にはノワールの姿と、崩れ落ちて何かを叫んでいる彼の弟の姿があった。

たった今刻んだ名が先の子供たちの親の名であると教えられれば、モリオンもルーベンスがこの場にとどまった理由を察して頭上の疑問符を掻き消す。代わりにと、世間話の一つできればよかったのだが、彼女の口から零れたのは一つの懸念だった。

「これから、この弔いが終わったら、貴方達はどうするの?」

「え?……そう、っすね。ここに残る事は確かだけど、それ以外はなんにも」

「出来るなら復讐には走らない事をお勧めするわ」

「復讐?」

「そう。領主がいなくなっても、彼女の手足となった人たちがまだいるでしょう?」

仲間たちを処刑した者達、領主の元に仕えて領地の事情から目を背けたもの達、理由をこじつけさえすればいくらでも正義を振り下ろす場所はある。レジスタンスたちが彼らへと憎悪の矛先を変えてしまう可能性は少なくない。

だからこそ釘を刺しておこうと、可能性を先に始末してしまおうと、モリオンは考えていた。真剣な彼女の眼差しに反してルーベンスは呆気にとられたような表情で、丸くしたままの目と疑問と興味だけを撚り合わせた声色で質問する。

「なんだってそんな事言うんで?」

「あたしもそうだから。復讐に――身を焦がしてしまったから」

瞬間、声色に深く根深い感情の重しが吊るされた。闇黒に濡れた眸の奥にいつまでも消せない焔が揺らぐ。

瞼の裏側に貼り付いているのは――ただ燃えていく故郷の姿、家族を奪われた未熟な日の自分、文字通り焼き付いて離れない憎き仇の姿。

豊かな黒髪は色さえ変わり、右目は空洞。微笑み方を忘れた弱い女が行きついた先が、復讐だった。

後悔が、憎悪が、鍼灸師としての技術を多大な霊力と組み合わせた暗殺術まで昇華させた。胸の内で燃える黒い炎が赦さないと、この手で必ずと叫び続け、走り続け、ついには仇であったそれを打ち倒した。

満ち足りた。その瞬間の絶頂は間違いなく滅ぼされた者たちへの鎮魂歌として彼女の脳裏に鳴り響いた。

が、何も変わらない。何も戻ってこない。

寝て覚めれば全ては瞬間で消え失せて、残されたのは目標のなくなった自分と、あれほど憎くて仕方なかった相手と同じ「命を殺した」ものになり果てた感触。

眩暈がした、吐き気さえした。己の正義を疑った。記憶(きずあと)は幾度となく浮かび上がってはよく似た何かに重なり、あの日の苦しみを呼び起こす。己の行いを疑えと呼び掛けてくる。

過去の亡霊ががなる中、モリオンが見つけた答えが、これだった。

「それよりも、今在る命を、彼らが『居た』という想いを、大切にしてほしいの」

身に着けた技術は、決して無駄にはならなかった。己と同じ境遇に陥ろうとする誰かを救うことくらいはできたから。激情に踊らされた日々も無意味ではなかった。同じような苦しみを知る誰かを止める標識にはなれたのだから。

故にモリオンは仇と同じにはならない。自ら拓いた新たな道は彼女の心を曇らせはしなかった。

興味本位で問い掛けた言葉へ重く苦しい現実が圧し掛かる。領主を倒した人々が弱いなどとは思っていなかったルーベンスだが、彼女の心を、意志の強さに触れ、霧が晴れた心地を覚えた。

復讐なんて考えていなかった。が、墓を作りながらもどこかで彼らを蔑ろにしていた己を恥じ、この街に残すのは傷だけではないのだと再確認する。

モリオンの言葉を真摯に受け止め、真っ直ぐに向き直った彼の顔には、曖昧の薄闇さえも取り払われていた。

「自分、姉さんに何があったかは詳しく聞かないっすけど」

一呼吸。

「姉さんの言葉、自分の心に刻みました。絶対に、誰にもそうさせないっす」

笑みを浮かべたルーベンスを見てモリオンは安堵の吐息を漏らし、次の犠牲者の名を問うた。まだ、為すべきことは残っている。道を違えず、けれど止まらず、進んでいけるようにとどこかで願った。

大成功

🔵🔵🔵🔵🔵🔵

クロト・ラトキエ

クロト・ラトキエ

墓やら、祈りやら、あとカミサマとやらだって、

魂を慰撫する事も無ければ、潰えたものを救えもしない。

それは何の意味も価値も無いもの。

…けれど。

死者への弔いは、生者の為にある。

――なんて、いつか誰かが言ってました。

他人でも、自分でも。

喪われたものより今を生きる者の側に立つ自分は、

誰かに寄り添う事も傷付いた者と触れ合う事も向いていないと思う。

だからって訳では無いですが。

力仕事は請け合って。淡々と墓をつくろう。

納れる骸が無くとも。優しい餞が無くとも。

生きていれば…

ま、何とかなるもんですから。

ねぇ、メドラ。

花を少し手向けていただいてもいいです?

そして、絶えず誰かがそうし続けてくだされば…

嬉しい、ですけどね

●

領主館跡地。

戦闘の影響によりすっかり廃墟となり果て、最早瓦礫どころか草木は残っていなかった。使える物は運び出し、使えないものは砕き切り、城門さえも完全になくしたこの場所でクロト・ラトキエ(TTX・f00472)はひとりそれを見下ろしていた。

視線の先には膝ほどまでの高さの石が一つ、人目を忍ぶように置かれていた。真新しいそれは四角く磨かれ形が整えられている辺り、屋敷のどこかで使われていたものなのだろう。他には特に変わった様子はない。

(見るからに墓石ですが、こんな場所に何故)

誰が置いたか、何のために置いたか。

処刑された者達の遺体ならばとうに死花に侵食されて街中を跋扈していたと聞いている。領主と猟兵達が戦っていた最中に回収された亡骸の中に、処刑された者達もちらほらと確認されたのだとか。

ならばこの石は?

あの戦いの最中で破壊されなかったのか、墓場作りの最中にこの石を運んだのか。なによりここに弔われたのは誰なのか。疑問は尽き果てぬが、少なくとも誰かが「誰かの為に」この場所を選んで墓石を用意したことだけは確かだった。

ただ、言ってしまえばこの墓石は「それだけのもの」でしかない。

(まあ、気にし過ぎはいけませんね。早めに仕事を終わらせましょうか)

思考を切り替え、この場所にやって来た本来の目的――墓場の建設に使わなかった資材の回収へと取り掛かる。元より男手の少なかった現状、力仕事が得意な面々はいたが疲弊は目に見えていた。ならば自分がと挙手して、わざわざ荷台をここまで引いてきたのだ。

殆どの素材は使ってしまったが、解体した城門の瓦礫も屋敷の要所で使われていたらしき木材もまだ在庫自体は残っている。いずれまた何らかの、例えば災害に見舞われた家屋の修復などにも使えるのだ。使える物はとにかく使っていかねば復興など程遠い。

(さて。集めるだけは集めましたし、あとは彼らに任せましょうか)

馬の一匹でも生きていればもう少し運ぶのは楽だったが、贅沢を言ってもいられない。あと三往復すれば運び出せる量だと目測し、クロトは重たくなった荷台の引手に手をかけた――ところで「みつけた」と短く細い声が耳奥を撫でた。

顔を上げれば丁度城門があった辺り、バスケットを手にまるでピクニックにでもやって来たかのような娘がクロトへ呼び掛けてきたのだ。

「おや、どうしたのですか、メドラ。もう墓場作りはおしまいのはずですが」

「ええ、そうよ。おわったから、みんなでおいのりをしようと思ってさがしに来たの」

「おいのり、ですか」

淡々と話すメドラを見下ろし、クロトは目蓋をゆるく落とす。

祈り――死者の安寧を願い、彼らの為にと捧げられる不可視の供物。だが、それらは死者の魂を慰撫することもなければ潰えたものを救ってくれもしない。墓も、祈りも、カミサマと呼ばれる目に見えぬ存在も、価値もなく意味もないものとして男は捉えられていた。

(……けれど)

けれど、死者の弔いは生者の為にある。

いつか誰かの言っていた、どこで聞いたかも忘れた言葉がふっと過っていた。死者を悼むという行為は、生者を慰めるためのものなのだと。失った悲しみを分かち合い、在りし日の思い出を語り合い、今を生き抜く為に行うものなのだ。

これだけの犠牲があった住人達がまた明日を生きていくためにも、必要な行為と言えるだろう。

「わかりました。メドラは他の人を呼びに行ってください。私はこちらの仕事を終え次第向かいます」

「そう?なら、あとで広場まで来てね」

みんなでおうたも歌いたいのよ。と嬉しげな空気を纏わせる娘に微笑みを返し、クロトは引手を握る手に力を入れようとした。が、ふと目に留まったのはメドラの持つバスケットの中身だ。

何か食料でも持ち運んでいるのかと思えば、中に詰め込まれていたのは花の山。花を摘みに行くのだと話していたなと思い返し、同時に思案する。

(勝ち残り、生き残りさえすれば未来はどうにかなるものだ。納める骸が無くとも、優しい餞が無くとも、生きてさえいれば)

だが。

「ねえ、メドラ」

ふわりとワンピースの裾を翻し、この場から離れようとしている少女を呼び止める。

「なあに?」

「花を少し、手向けていただいてもいいです?」

視線を向けた先には、先程の墓。

仮にこれが以前からここにあった、遠い誰かの墓であったとしたならば、住人達の誰かが気付くまでこのまま放置されてしまうかもしれない。花一輪手向けられぬまま墓標というのは寂しいものだ。

誰かに寄り添う事も傷付いた者と触れ合う事も向いていない自分より、誰かの為に祈りを捧げようと提案してきたこの少女の手ずから手向けられる花の方が土の下に眠る何某も満足するだろう。

などと、柄にもなく死者へ配慮して促してみるも、メドラは不思議そうに首を傾げた後に花を一束抱え、残りをバスケットごとクロトへと押し付けた。

「はい」

「……これは?」

「あげるわ。すきなだけ、お花をそなえてあげて」

水中を思い出させる足取りで離れてゆく娘は途中で一度だけ振り返り、手を振って墓場へと戻っていく。呆然と見送ったクロトは彼女の姿が見えなくなってようやく渡されたバスケットを覗き込んだ。

紫と白、二種類の花が詰め込まれたそこから一輪の白い花を取り出せば、名もなき墓標に落す。

ここに眠るものが誰かなど、この場所から去りゆく自分には関係のない話だ。だが絶えず、誰かが。この名も知れぬ墓標へも一輪届けてくれたのなら。

そうしてくれたのなら。

微笑みをひとつ共に供えて、クロトは荷台を引いた。

大成功

🔵🔵🔵

マリアドール・シュシュ

マリアドール・シュシュ

アドリブ◎

傷薬や食料は残った人々へ

生きるとは、幸せな人生を送ること

青のケープ羽織り

レジスタンスか使用人と話しお墓を丁寧に作る

泣いてる子はもう大丈夫、とあやす

貴方達のはじまりを聞かせて

語るのも辛いとは思うけれど

知りたいの

総てを憶えていられずとも

生きた証を

勲章を

マリアに刻んで頂戴

彼らの関係性や生活風景を聞く

辛いなら無理に聞かず

彼らを支え信じる何かがあれば聞く

紅の華は鋏で切り落とす

代わりに白の茉莉花をお墓に備える

祈りの詩(こえ)で世界を救う

彼らが前を向き進む為に

亡き人達の分まで生を全うして欲しい

再建への道標に彼らを受け入れ施設探す

マリアは

全員すくいたかった、のよ

金の滴が零れ

また一つ

星芒の眸に隠される

●

生きるとは、幸せな人生を送る事――

マリアドール・シュシュ(蜜華の晶・f03102)は口遊みながら墓場に造られた真新しい道を歩く。冷たい風に乗って少女のソプラノがなだらかに響く。

生きるとは、知らない誰かを愛する事――

纏う青のケープに星屑を融かした銀蜜の髪を泳がせて、その眼差しの輝きを歪ませるほどの涙を浮かべ、華水晶の少女は歌う。

これは、幸福を願う鎮魂歌だ。未来を夢見る無垢なメロディーだ。

しかし、その歌声は美しくとも精錬されてはいない。彼女の声には戸惑いが滲み出ていた。

傷薬も食料も受け取らなかったマリアドールは、くらげの娘に簡単な治療を施されたのちに生き延びた使用人たちと共に墓作りを手伝った。最中、マリアドールが願ったのは、

「貴女達のはじまり、マリアに教えて欲しいの」